”Possibili gruppi di potere estranei a Cosa nostra” nella strage di via d’Amelio

PROCESSO D’APPELLO “BORSELLINO QUATER”

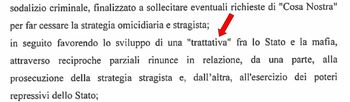

I magistrati non credono che Borsellino fu ucciso per la Trattativa: “Non può condividersi l’assunto difensivo secondo cui la ‘Trattativa Stato-mafià avrebbe aperto “nuovi scenari” in relazione alla “crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali” e al possibile collegamento fra “la stagione degli atti di violenza” e l’occasione di “incidere sul quadro politico italiano”

BORSELLINO QUATER, I GIUDICI: “NELLA STRAGE DI VIA D’AMELIO POSSIBILI INTERESSI CONVERGENTI DI GRUPPI DI POTERE ESTRANEI A COSA NOSTRA Con 377 pagine i giudici della corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta motivano la sentenza emessa il 15 novembre 2019: ergastolo per i boss Tutino e Madonia, 10 anni per i falsi pentiti Andriotta e Pulci. I magistrati non credono che Borsellino fu ucciso per la Trattativa: “Non può condividersi l’assunto difensivo secondo cui la ‘Trattativa Stato-mafià avrebbe aperto “nuovi scenari” in relazione alla “crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali” e al possibile collegamento fra “la stagione degli atti di violenza” e l’occasione di “incidere sul quadro politico italiano” “E’ possibile che la decisione di morte assunta dai vertici mafiosi nella corale riunione degli auguri di fine anno 1991 della Commissione provinciale e nelle precedenti riunioni della Commissione regionale, abbia intersecato convergenti interessi di altri soggetti o gruppi di potere estranei a Cosa nostra”. Lo scrivono i giudici del processo d’appello ‘Borsellino quater‘ nelle motivazioni della sentenza emessa il 15 novembre 2019 e adesso depositate in cancelleria. Si tratta dell’ultima “verità giudiziaria” sulla strage di via d’Amelio, in cui il 19 luglio del 1992 morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque uomini della scorta. “Le numerose dichiarazioni raccolte dai testi escussi hanno rivelato numerose contraddizioni che non è apparso possibile superare, gettando al tempo stesso l’ombra del dubbio che altri soggetti possano essere intervenuti sul luogo della strage, nell’immediatezza dell’esplosione – scrivono i giudici della corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta nelle 377 pagine di motivazioni – ‘in giacca‘ nonostante la calura del mese estivo e l’ora torrida, non appartenenti alle forze dell’ordine e individuati anzi da taluni agenti intervenuti nella immediatezza come ‘appartenenti ai servizi segreti“. I magistrati sottolineano che “tale ultimo particolare appare ancora più inquietante se si considera che ‘di un uomo estraneo a Cosa nostra ha riferito anche il collaboratore Gaspare Spatuzza, indicandolo come presente nel magazzino di via Villasevaglios, il pomeriggio precedente la strage, veniva consegnata la Fiat 126 che sarebbe stata, di lì a poco, imbottita di tritolo”, aggiunge la corte presieduta dal giudice Andreina Occhipinti con consigliere estensore Gabriella Natale. L’accusa era rappresentata dal Procuratore generale Lia Sava e dai sostituti Antonino Patti, Carlo Lenzi, Lucia Brescia, Fabiola Furnari. La sentenza ha confermato le condanne all’ergastolo per i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino, il primo come mandante, in qualità di reggente della famiglia di Resuttana, ed il secondo tra gli esecutori della Strage di via d’Amelio del 19 luglio 1992. Condannati a 10 anni di carcere per calunnia anche i ‘falsi pentiti‘ Francesco Andriotta e Calogero Pulci, che avevano confermato molte delle menzogne riferite da Vincenzo Scarantino (per cui il reato di calunnia è stato prescritto): è il più grande depistaggio della storia italiana ed è stato smontato solo dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza. “La strage di via D’Amelio – continua la sentenza depositata dai giudici nisseni – rappresenta indubbiamente un tragico delitto di mafia, dovuto a una ben precisa strategia del terrore adottata da Cosa nostra, in quanto stretta dalla paura e da fondati timori per la sua sopravvivenza a causa della risposta giudiziaria data dallo Stato attraverso il Maxiprocesso“. Nello specifico secondo la corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta, “ogni tentativo della difesa di attribuire una diversa paternità a tale insana scelta di morte e terrore non può trovare accoglimento, potendo, al più, le emergenze probatorie indurre a ritenere che possano esservi stati anche altri soggetti o gruppi di potere interessati alla eliminazione del magistrato e degli uomini della sua scorta”. “Ma tutto ciò – dicono – non esclude la responsabilità principale degli uomini di vertice dell’organizzazione mafiosa che, attraverso il loro consenso tacito in seno agli organismi deliberativi della medesima organizzazione, hanno dato causa agli eventi di cui si discute”. Per i giudici della Corte d’assise d’appello di Caltanissetta sottolineano anche che “non si hanno elementi in grado di adombrare profili di erroneità nella ricostruzione del momento deliberativo della strage e nella configurazione della ‘paternità mafiosa della stessa“. “Non è sufficiente che il proposito di rendere dichiarazioni calunniose sia stato ingenerato nell’imputato Vincenzo Scarantino – continua la sentenza – da una serie di discutibili e inquietanti e iniziative poste un essere da alcuni investigatori che hanno esercitato in modo distorto i loro poteri, con il compimento di una serie di forzature, tradottesi in indebite suggestioni e nella agevolazione di una impropria circolarità tra diversi contribuiti dichiarativi, tutti radicalmente difformi dalla realtà”. Per il depistaggio delle prime indagini sulla strage Borsellino sono attualmente a processo i poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, accusati di calunnia, aggravata dall’aver favorito Cosa nostra. Secondo la corte d’Assise d’Appello nissena, poi, non ci sarebbe un collegamento tra la Trattativa Stato-mafia e la morte di Borsellino, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte d’Assise di Palermo nel processo concluso nel 2018 per mafiosi, ufficiali dei carabinieri e politici. “Non può condividersi l’assunto difensivo secondo cui la ‘Trattativa Stato-mafià avrebbe aperto “nuovi scenari” in relazione alla “crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali” e al possibile collegamento fra “la stagione degli atti di violenza” e l’occasione di “incidere sul quadro politico italiano” con riferimento a coloro che “si accingevano a completare la guida del paese nella tornata di elezioni politiche del 1992. Invero, gli elementi acquisiti nel presente procedimento consentono di affermare che l’uccisione del giudice Paolo Borsellino, inserita nell’ambito di una più articolata “strategia stragista” unitaria, sia stata determinata da Cosa Nostra per finalità di vendetta e di cautela preventiva”. Per i giudici nisseni, poi, “è anche logico affermare che vi sia stata una finalità di ”destabilizzazione’ intesa ad esercitare una pressione sulla compagine politica e governativa che aveva fino a quel momento attuato una drastica politica di contrasto all’espansione del crimine organizzato mafioso”, scrivono i giudici. I magistrati considerano le indagini sulla strage avvolte ancora dai “coni” d’ombra: “Le emergenze probatorie acquisite nel procedimento costituiscono singoli pezzi di un mosaico che, nel suo complesso, continua a rimanere in ombra in alcune sue parti. Basti pensare alla ‘scomparsa misteriosà dell’agenda rossa del magistrato e alla ricomparsa della borsa stessa in circostanze non chiarite nell’ufficio di Arnaldo La Barbera”. IL FATTO QUOTIDIANO 20.1.2021

Sono state depositate le MOTIVAZIONI del processo di appello del Borsellino quater. Questi alcuni passaggi sul movente.

La cosiddetta trattativa Stato Mafia non ha nulla a che fare con la strage di Via D’Amelio. Anzi, non ha nulla a che fare con tutte le stragi mafiose, a partire da quella di Capaci fino alle bombe “continentali” del 1993. Non solo, respingendo la tesi difensiva dei boss, si apprende che «gli elementi acquisiti nel presente procedimento consentono di affermare che l’uccisione del giudice Paolo Borsellino, inserita nell’ambito di una più articolata “strategia stragista” unitaria, sia stata determinata da Cosa Nostra per finalità di vendetta e di cautela preventiva».

Parliamo delle motivazioni, appena depositate, della sentenza d’appello del Borsellino Quater. La corte d’assise d’appello di Caltanissetta scarta la tesi sulla trattativa: non è di sua competenza, c’è una sola sentenza e pure non definitiva, ma soprattutto non c’entra nulla con la casuale delle stragi.

E’ proprio la Corte che, confermando le condanne di primo grado nei confronti dei boss Vittorio Tutino e Salvo Madonia (oltre i falsi pentiti Francesco Andriotta e Calogero Pulci), si sofferma sulle cause che hanno determinato la strage, in cui persero la vita Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Quali? L’esito del maxiprocesso e il suo interessamento al dossier mafia appalti. Queste le conclusioni che l’Assise d’Appello di Caltanissetta riversa nella sentenza, in particolare traendo le mosse dalle parole del pentito Giuffrè, sui «sondaggi» con «personaggi importanti» effettuati da Cosa Nostra prima di decidere l’eliminazione dei magistrati Falcone e Borsellino, ma anche ricordando i sospetti che lo stesso Paolo Borsellino il giorno prima dell’attentato aveva confidato alla moglie, quando le disse «che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo …ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò accadesse». Ed è proprio sulla base di tali evidenziate “anomalie”, si legge sempre nelle motivazioni, che «i Giudici di primo grado avevano disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministro per le determinazioni di competenza su eventuali condotte delittuose emerse nel corso dell’istruttoria dibattimentale».

Il punto non è di poco conto. Soprattutto nel momento in cui si organizzano convegni o si fanno “inchieste” televisive, invitando i soliti magistrati che puntualmente omettono i problemi che Borsellino ebbe all’interno della procura. Purtroppo accade sempre più spesso che quando nelle interviste si riporta questa oramai celebre frase che Borsellino confidò alla moglie Agnese, se ne dimentichi tuttavia la parte finale con il riferimento che il giudice fece ai suoi colleghi, i magistrati. La memoria non ha fatto gli stessi brutti scherzi alla Corte, che invece non ha dimenticato di darne rilievo, richiamandola con riferimento alle dichiarazioni testimoniali che rese la moglie di Borsellino. Non solo. Sempre nella sentenza viene citato il fatto che l’arrivo di Borsellino nel nuovo ufficio della Procura di Palermo «era stato percepito con preoccupazione da Cosa Nostra, al punto che Pino Lipari (vicino ai vertici dell’organizzazione maliosa) aveva commentato il fatto dicendo che avrebbe creato delle difficoltà a “quel santo cristiano di Giammanco”».

Ricordiamo che per i corleonesi, Lipari è stato un “consulente” che si occupava di pilotare gli appalti pubblici in modo da affidarli a imprese vicine ai boss. Il suo nome apparve anche nel famoso dossier mafia appalti scaturito dall’indagine degli ex ros Mario Mori e Giuseppe De Donno, condotta sotto la supervisione di Giovanni Falcone. Riprendendo le motivazioni della pronuncia di primo grado, la Corte ricorda anche che «non erano state poche le difficoltà iniziali incontrate dal dott. Borsellino, al quale erano state delegate solo le indagini per le province di Trapani e Agrigento, e non per quella di Palermo». A tal proposito, richiamando la sentenza di primo grado, la Corte le attribuisce il merito di aver ricostruito, anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla moglie del magistrato e da alcuni suoi stretti collaboratori e colleghi, «le ragioni del contrasto fra il dottore Borsellino e l’allora procuratore capo della Procura di Palermo, dott. Giammanco, ricordando come tale delega, più volte sollecitata dal dottore Borsellino, gli fosse stata conferita solo la mattina del suo ultimo giorno di vita».

Ma su quale indagine Paolo Borsellino aveva mostrato particolare attenzione dopo la morte del collega ed amico Giovanni Falcone? Erano – si legge nelle motivazioni – «le inchieste riguardanti il coinvolgimento di “Cosa Nostra” nel settore degli appalti pubblici, avendo intuito l’interesse strategico che tale settore rivestiva per l’organizzazione criminale». Tutto qui? No, perché la Corte evoca anche quel famoso incontro tra Borsellino e la dottoressa Lilliana Ferraro, quando insieme avevano anche parlato del rapporto “mafia-appalti” ricevuto, per mano dei carabinieri del Ros, dal Procuratore Giammanco e da quest’ultimo «irritualmente inviato al Ministero della Giustizia, tanto che il dott. Falcone (nel frattempo come noto in servizio al Ministero) ne aveva disposto l’immediata restituzione». Un fatto singolare che fece infuriare Falcone. Sul tema non si manca neanche di precisare che «nel corso del dibattimento erano stati sentiti, come testi, anche i giudici Camassa e Russo i quali avevano riferito di un incontro avuto con il giudice Borsellino, intorno alla metà del mese di giugno, nel corso del quale quest’ultimo, con tono molto amareggiato e con le lacrime agli occhi, aveva detto loro che “qualcuno lo aveva tradito”».

Una sentenza che finalmente riprende in mano ciò che Falcone e Borsellino hanno sempre sostenuto. Ovvero che la caratteristica della mafia è la sua autonomia da qualsiasi potere, agisce da sola e, soprattutto, non ha bisogno di alcun aiuto esterno per compiere gli attentati. E cosi la Corte tiene anche a sottolineare ciò che aveva intuito Falcone con la nascita del pool antimafia, ovvero che «stante il carattere unitario e fortemente centralizzato dell’organizzazione criminale Cosa Nostra, ogni delitto riconducibile a detta organizzazione criminale dovesse essere considerato come l’anello di una lunga catena, e non già come un episodio a sé stante».

Ecco perché secondo la Corte non regge la linea di difesa degli imputati, portati a giudizio per la strage di Via d’Amelio, quando chiama in causa la tesi della trattativa per dire che quel presunto patto avrebbe aperto «nuovi scenari», in relazione alla «crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali» ma anche al possibile collegamento fra «la stagione degli atti di violenza» e l’occasione di «incidere sul quadro politico italiano» con riferimento a coloro che «si accingevano a completare la guida del paese nella tornata di elezioni politiche del 1992». La Corte nella sua sentenza non lascia spazio alcuno a queste argomentazioni difensive, ribadendo che «la strage di Via D’Amelio, inserita nell’ambito di una più articolata “strategia stragista” unitaria, sia stata determinata da Cosa Nostra per finalità di vendetta e di cautela preventiva».

Indubbiamente, però, c’è stata una accelerazione dell’uccisione di Borsellino. Da cosa è dipeso ce lo dicono le motivazioni quando riportano alcuni passi della sentenza della corte d’Assise di Catania: «poteva avere influito l’intervento di potentati economici disturbati nella spartizione degli appalti, la presenza di forze politiche interessate alla destabilizzazione, la necessità di umiliare lo Stato in modo definitivo e plateale». Poi la stessa Corte di Assise di Appello di Catania aveva comunque rilevato che tali ultimi motivi non hanno «creato una frattura rispetto a quelli che determinarono la decisione della strategia stragista, ma si aggiungono ad essi». Si tratta di una sentenza che potrebbe, di fatto, suggerire ulteriori piste da esplorare. A partire dalla causa della strage. Non la presunta trattativa, ma la questione “mafia appalti” che ha anche come sfondo i problemi all’interno dell’allora procura di Palermo. Il tutto è ben cristallizzato in questa sentenza. Tutto ciò potrebbe significare un ulteriore sviluppo delle indagini e la possibilità di arrivare a un Borsellino quinquies? IL RIFORMISTA 19.1.2021

PROCESSO TRATTATIVA STATO-MAFIA

LA TRATTATIVA ACCELERO’ LA MORTE DI BORSELLINO ? Secondo quanto deliberato dai Giudici di primo grado: “Può ritenersi provato oltre ogni ragionevole dubbio che fu proprio l’improvvida iniziativa dei carabinieri del Ros (la trattativa con Vito Ciancimino, nda) a indurre Riina a tentare di sfruttare ai propri fini quel segnale di debolezza delle istituzioni pervenutogli dopo la strage di Capaci” “Non vi è alcun elemento di prova che possa collegare il rapporto Mafia e Appalti all’improvvisa accelerazione che ebbe l’esecuzione di Borsellino”. Piuttosto “l’improvvisa accelerazione che ebbe l’esecuzione di Borsellino” fu determinata “dai segnali di disponibilità al dialogo, e di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci, pervenuti a Riina attraverso Ciancimino nel periodo precedente la Strage di via d’Amelio”.

LA TRATTATIVA

dalla Sentenza di primo grado – pag. 5

Al fine di giungere ad un accordo volto a porre fine alle stragi mafiose, da parte di ufficiali dei Carabinieri, tramite l’ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, fu avviata con Cosa nostra una sorta di trattativa. Il primo a riferirne ai magistrati fu Giovanni Brusca nel ’96 avendone sentito parlare da Totò Riina. La sentenza del processo di primo grado, che confermò la sua esistenza, venne pronunciata il 28 Aprile 2018. Secondo i giudici di Primo grado, “L’improvvisa accelerazione che ebbe l’attentato a Paolo Borsellino“ fu determinata “dai segnali di disponibilità al dialogo – ed in sostanza, di cedimento Cosa Nostra culminata nella strage di Capaci – pervenuti a Salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D’Amelio“. Per i giudici del processo Trattativa Stato-mafia, “non vi è dubbio” che i contatti fra gli ufficiali dei carabinieri Mori e De Donno con Vito Ciancimino, unitamente al verificarsi di accadimenti (quali l’avvicendamento di quel ministro dell’Interno che si era particolarmente speso nell’azione di contrasto alle mafie, in assenza di plausibili pubbliche spiegazioni) che potevano ugualmente essere percepiti come ulteriori segnali di cedimento dello Stato, ben potevano essere percepiti da Salvatore Riina già come forieri di sviluppi positivi per l’organizzazione mafiosa nella misura in cui quegli ufficiali lo avevano sollecitato ad avanzare richieste cui condizionare la cessazione della strategia di attacco frontale allo Stato”. I giudici scrivono ancora: “Ove non si volesse prevenire alla conclusione dell’accusa che Riina abbia deciso di uccidere Borsellino temendo la sua opposizione alla trattativa, conclusione che peraltro trova una qualche convergenza nel fatto che secondo quanto riferito dalla moglie, Agnese Piraino Leto, Borsellino, poco prima di morire, le aveva fatto cenno a contatti tra esponenti infedeli delle istituzioni e mafiosi, in ogni caso non c’è dubbio che quell’invito al dialogo pervenuto dai carabinieri attraverso Vito Ciancimino costituisca un sicuro elemento di novità che può certamente avere determinato l’effetto dell’accelerazione dell’omicidio di Borsellino, con la finalità di approfittare di quel segnale di debolezza proveniente dalle istituzioni dello Stato e di lucrare, quindi, nel tempo dopo quell’ulteriore manifestazione di incontenibile violenza concretizzatasi nella strage di via d’Amelio, maggiori vantaggi rispetto a quelli che sul momento avrebbero potuto determinarsi in senso negativo”.

- Quando il Generale Mori chiese a Ciancimino: “Ma non si può parlare con questa gente?”

- Claudio Martelli: quand’ero Ministro della Giustizia

- La memoria difensiva del Gen. Mario Mori

- Mario Mori e i suoi misteri

- Borsellino, Caselli: “Fu ucciso per il timore che si opponesse alla Trattativa Stato-mafia” L’ex magistrato ricorda la strage di via D’Amelio, le ragioni del suo accadimento, le sentenze Totò Riina avrebbe deciso di uccidere Paolo Borsellino perché temeva si opponesse alla Trattativa. Mentre “l’invito al dialogo pervenuto dai Carabinieri attraverso Vito Ciancimino (…) può certamente avere determinato l’effetto dell’accelerazione (…) con la finalità di approfittare di quel segnale di debolezza proveniente dalle istituzioni dello Stato e di lucrare, quindi (…) maggiori vantaggi”. “Questo afferma la sentenza di Palermo sul processo Trattativa Stato-mafia, emessa dai giudici della Corte d’Assise l’anno scorso. Attualmente il processo è in fase di appello”. A ricordarlo all’Adnkronos a 28 anni dai fatti di Via D’Amelio è Gian Carlo Caselli, giudice istruttore a Torino, che poi ha guidato la Procura della Repubblica di Palermo subito dopo l’uccione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nonché delle persone delle loro scorte. Oggi dirige l’Osservatorio di Coldiretti sulla criminalità nell’agricoltura e sulle ‘agromafie’. Di recente l’ex magistrato ha pubblicato anche un saggio, insieme al collega Guido Lo Forte già pm a Palermo e a Messina come procuratore capo della Repubblica. Si intitola “Lo Stato Illegale” (Editori Laterza) e traccia la storia degli stretti legami tra mafia, politica e imprenditoria nel periodo che va da Portella della Ginestra a oggi: all’eccidio di via D’Amelio del ’92 sono dedicate ampie parti del volume. “Nel capitolo dedicato alle stragi e ai relativi processi, fino a quello sulla Trattativa -sostiene Caselli- viene precisato che la storia di Borsellino ha avuto uno sviluppo tanto clamoroso quanto scellerato. A Caltanissetta sono stati celebrati vari processi sulla strage di via D’Amelio. Ma il cosiddetto ‘Borsellino quater’ ha segnato un ribaltone, perché la motivazione della sentenza di primo grado (1865 pagine, depositate il 30 giugno 2018) è totalmente sconvolgente: le dichiarazioni del pentito Vincenzo Scarantino, poste a fondamento dei precedenti processi sulla strage e di svariate condanne all’ergastolo, sono false in quanto frutto ‘di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana’, realizzato da ‘soggetti inseriti negli apparati dello Stato'”. Qui la sentenza fa riferimento specifico “al gruppo di investigatori dell’epoca guidato da Arnaldo La Barbera, appositamente istituito per le indagini sulle stragi presso la Procura di Caltanissetta: sarebbero stati loro a indirizzare l’inchiesta costruendo falsi pentiti, per scopi che sicuramente vanno ben oltre l’ansia di ottenere risultati nella ricerca dei responsabili del delitto del 19 luglio 1992”. “I giudici -conclude Caselli- e lo abbiamo scritto chiaramente con Lo Forte anche nel libro, sottolineano l’iniziativa ‘decisamente irrituale’ dell’allora procuratore di Caltanissetta, Giovanni Tinebra, di chiedere la collaborazione nelle indagini di Bruno Contrada e quella improvvida di non voler sentire ciò che Paolo Borsellino poteva rappresentare in ordine alla strage di Capaci”.18 lug.2020 (Adnkronos) di Rossella Guadagnini

CERCA

- 18.5.2012 – TRATTATIVA STATO-MAFIA, IL “FUORI ONDA” DI MANNINO ARRIVA AL PROCESSO MORI “Questa volta ci fottono, questa volta ci incastrano”. La conversazione tra Calogero Mannino e Giuseppe Gargani, raccolta dalla giornalista del Fatto Sandra Amurru, fa il suo ingresso al processo contro Mario Mori e Mauro Obinu

- Il pm Di Matteo in aula: “Sulla trattativa qualcuno nelle istituzioni mente”. L’ex ministro dell’Interno Mancino depone in aula a Palermo, ma su quello che accadde nel 1992-1993 le versioni dei politici dell’epoca non quadrano. Spunta un documento inedito della Dia che già prima delle stragi metteva in guardia dal “cedere” ai mafiosi sul 41 bis. Feb2012

- Trattativa Stato-mafia, intervista a Fiammetta Borsellino. Trattativa Stato-mafia: “Possibile movente dell’accelerazione dell’omicidio di Borsellino” A sostenerlo è la figlia del giudice, Fiammetta Borsellino, nel corso di un’intervista rilasciata al Fatto quotidiano: “Non sono solo io a pensarlo. C’è un intero capitolo del processo Borsellino quater dedicato alla Trattativa”

- Stato-mafia, Martelli alla commissione: “Scalfaro dominus. Amato mente”

- Trattativa, Fiammetta Borsellino: “Soggetti dello Stato hanno esposto mio padre alla mafia come bersaglio da eliminare”. Il primo pensiero di Fiammetta Borsellino, dopo aver saputo delle condanne per il generale Antonio Subranni e per gli altri, è stato per la madre Agnese Piraino, scomparsa nel 2013 dopo una lunga malattia.

- Sua madre riferì ai pm quel che suo padre le aveva detto poco prima di morire sul comandante del Ros Angelo Subranni: che era punciuto, cioè in qualche modo legato alla mafia. Allora fu attaccata duramente e poi Subranni fu prosciolto a Caltanissetta per concorso esterno in associazione mafiosa. Ora è stato condannato per la Trattativa a 12 anni. Mia madre raccontò ai magistrati solo quello che mio padre le aveva detto. Fece il suo dovere ma fu attaccata duramente. Mi fa fatica anche ricordare. Il generale Subranni, 80 anni, nel 1992 era il capo del Ros. Venerdì scorso è stato considerato colpevole di avere veicolato con il generale Mario Mori e il colonnello Giuseppe De Donno, la minaccia della mafia allo Stato. Sua madre potrebbe essere stata ritenuta attendibile? Bisogna aspettare le motivazioni però ricordo le parole di Subranni. Disse che mia madre era malata di alzheimer e non era vero. Né lui né gli avvocati né alcuni commentatori ebbero la minima forma di rispetto verso di lei.

- Questa sentenza è importante? Certo che è importante. Attesta il coinvolgimento a un altissimo livello di soggetti dello Stato con comportamenti che hanno esposto mio padre davanti alla mafia quale bersaglio da eliminare.

- Pensa che ci possa essere stata una relazione tra la trattativa avviata dal Ros dei carabinieri dopo la strage di Capaci e la strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992? C’è un intero capitolo del processo Borsellino quater dedicato alla Trattativa come possibile movente dell’accelerazione dell’uccisione di papà. Non sono solo io a pensarlo.

- Pensa che suo padre sia stato eliminato perché era un ostacolo per il dialogo tra pezzi dello Stato e la mafia? Certamente Totò Riina era determinato a uccidere mio padre, ma penso che l’accelerazione sia stata utile anche per altri apparati non appartenenti a Cosa Nostra che avevano interesse a eliminarlo. Il depistaggio, che è ormai acclarato, delle indagini sulla strage di via D’Amelio, potrebbe essere letto come la continuazione di un modo di operare che si intravede già nella Trattativa. E poi rimane il grande dubbio sulla sparizione dell’agenda rossa. Non dimentichiamo che a prendere la borsa di mio padre, il 19 luglio in via D’Amelio, sono state sempre persone appartenenti ai carabinieri.

- La Procura di Caltanissetta sta valutando se sia il caso di riaprire le indagini sulle stragi del 1992 e sui “mandanti esterni” alla mafia. Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi sono già indagati a Firenze per le intercettazioni in carcere del boss Graviano. Secondo i pm e la Dia di Palermo, Graviano in carcere parlerebbe di qualcuno che gli ha chiesto una “cortesia” e in quel contesto nominerebbe Berlusconi. La condanna di Dell’Utri potrebbe spingere a riaprire l’inchiesta anche a Caltanissetta? La sentenza sulla Trattativa condanna Dell’Utri perché avrebbe avuto un ruolo nei riguardi del governo Berlusconi nel 1994 e anche io ho letto le intercettazioni in carcere di Giuseppe Graviano che sembra fare riferimenti a Dell’Utri e Berlusconi. Anche su questo punto penso che debbano essere fatte tutte le verifiche del caso. Penso che dopo tanto tempo è stato sistemato solo un primo tassello. È importante ma deve essere letto insieme agli altri per comprendere il quadro complessivo. Certo una cosa è sicura: lo Stato esce a pezzi da questa sentenza.

- La sentenza fotografa uno Stato che ha trattato con la mafia, però a fare la foto oggi c’è uno Stato che ha avuto il coraggio di fare un processo difficile… C’è uno Stato che ha fatto il proprio dovere. Questo processo non è una cosa strana. In uno Stato normale, fondato sul principio di legalità, questa sentenza dovrebbe essere considerata normale.

- Un grande esperto di diritto penale come il professor Fiandaca ha sostenuto che i carabinieri del Ros, anche se avessero cercato il contatto con la mafia per far cessare le stragi, potrebbero avere agito nell’ambito del lecito se non addirittura del “doveroso”. Lei che ne pensa? Non credo affatto che questo modo di porsi rispetto alla mafia sia lecito. Uomini come mio padre ritenevano di doversi opporre alla mafia fermamente. Non avrebbe mai accettato una cosa simile.

- Dopo la lettura del verdetto, il procuratore Vittorio Teresi ha dedicato questa sentenza a Paolo Borsellino e a Giovanni Falcone. Sono morti per il loro alto senso di fedeltà allo Stato, si meritavano questo e altro. Però questa sentenza è un punto di partenza, non di arrivo. Mi auguro che i magistrati continuino a lavorare per giungere a una verità non solo storica ma anche giudiziaria. Non ci voleva una sentenza per capire che questi comportamenti erano riprovevoli moralmente. Questa sentenza è il primo passo per stabilire che sono anche reati gravi. di MARCO LILLO | 22 APRILE 2018 IL FATTO QUOTIDIANO

18.1.2021 – Trattativa Stato-mafia, ”l’ectoplasma Riggio” alla ricerca di Provenzano – La testimonianza del generale Pellegrini nel processo d’appello. “Pietro Riggio? Il suo nome mi fu fatto da un personaggio che non ricordo, ma probabilmente forse ho anche trovato il nome riguardando le mie vecchie carte. Una persona, probabilmente dei servizi, che mi fu segnalato da un collega. Io ho il dubbio se mi è stato segnalata da una collega della Dia o della Territoriale. Potrei anche identificarla penso, ma non lo so dire di preciso. Mi è venuto un dubbio e lo farò presente al Procuratore Paci (reggente presso la Procura di Caltanissetta)”. A parlare è Angiolo Pellegrini, generale dei carabinieri in pensione ed ex capocentro della Dia a Reggio Calabria, Roma e Palermo, sentito oggi nel processo trattativa Stato-mafia, in corso davanti alla Corte d’assise d’Appello, presieduta da Angelo Pellino (a latere Vittorio Anania). Rispondendo alle domande dei sostituti procuratori generali, Giuseppe Fici e Sergio Barbiera ha cercato di spiegare le modalità con cui venne in contatto con il collaboratore di giustizia nisseno, che al tempo avviò un rapporto confidenziale con la Dia. Una testimonianza a tratti confusa, specie quando si è trattato di individuare la genesi di quel rapporto e chiarire il ruolo di alcuni soggetti. “A Roma lo conobbi in modo particolare – ha ribadito – Mi venne segnalato che c’era una persona che lo aveva conosciuto in carcere e che Riggio era disponibile a dare indicazioni su Bernardo Provenzano. Incontrai questa persona, che si chiamava Antonio Mazzei, classe’48, a Caserta. E mi disse che Pietro Riggio conosceva cose di Provenzano. Ne parlai con il vice direttore operativo della Dia, Cesare Palazzo. Sapevo che il dottor Chelazzi svolgeva indagini in ambito del procedimento ‘Abisso’ per capire se dalle carceri fosse arrivato qualche input per le stragi. Tenuto conto che Riggio era un ex agente di custodia ne parlai con Pierluigi Vigna e con lo stesso Chelazzi. Il motivo? Io avevo un interesse particolare per Provenzano. Mi occupai di lui arrivando a scoprire le sue attività imprenditoriali, nonostante il personale limitato. Venire a sapere che qualcuno poteva dare informazioni su Provenzano stimolò molto il mio interesse”. Mazzei non era un uomo comune. Pellegrini gli diede anche un soprannome: “il Principe”. “Vestiva in modo appariscente, come fosse un nobile. Mi pare di ricordare che avesse un anello con le sue iniziali”. Un tratto distintivo, quest’ultimo, che era stato anticipato anche al pentito nisseno che lo aveva indicato come soggetto appartenente ai Servizi. Consultando alcune agende dell’epoca, acquisite al processo, Pellegrini ha confermato le date degli incontri avvenuti nell’estate 1999: “Il 2 luglio incontrai Mazzei e gli dissi che non avrei fatto colloquio investigativo con Riggio ma che sarebbe stato interrogato il 7 luglio da Chelazzi e che se avesse avuto qualcosa da dire l’avrebbe potuta dire a Chelazzi”. In quella data del 7 luglio Pellegrini ebbe modo di avere un incontro informale, precedente all’interrogatorio di Chelazzi, a cui presenziò anche Mazzei. Quell’incontro, secondo quanto detto dal teste, “fu casuale. Un’occasione per capire se effettivamente c’era qualcosa su Provenzano”. Nonostante i ripetuti tentativi di chiarimento da parte dei due magistrati e dello stesso Presidente della Corte, non si è ben compreso a che titolo potesse partecipare a quella chiacchierata. “Mazzei era un ex detenuto, non so cosa facesse di preciso – ha spiegato – Se era dei Servizi? Probabilmente, visto che chi me lo ha presentato era qualcuno dei Servizi, ma non mi disse che era collaboratore”. E poi ha aggiunto rispondendo ad una domanda del Presidente Pellino: “Lui era un trait d’union. Uno che disse che Riggio era disponibile a collaborare per dare notizie su Bernardo Provenzano”. Di quel colloquio informale il generale avrebbe parlato anche con Chelazzi il 28 luglio: “Io manifestai a Chelazzi il mio interesse per Provenzano. Venni a sapere che Riggio con Chelazzi non voleva collaborare e gli dissi che la mia impressione era che il suo intento fosse uscire dal carcere per poi tentare di infiltrarsi nell’ambiente per poter arrivare a Provenzano”. Nel corso dell’esame, però, l’ex capocentro della Dia ha riferito di non aver mai stabilito con Riggio un’infiltrazione in Cosa nostra, ma ha confermato il rapporto di collaborazione, tanto che furono anche informati i vertici della Direzione centrale ed anche l’autorità giudiziaria nelle persone dei magistrati Leopardi e Messineo a Caltanissetta e Prestipino a Palermo.

L’operazione “Crepuscolo”. Nel 2001 venne inviata anche una lettera della Dia dando un nome all’operazione, chiamandola “Crepuscolo”. Pellegrini ha anche confermato la circostanza per cui Riggio “riferì che un suo conoscente, tale Peluso, per conto della criminalità doveva venire a Palermo a fare qualcosa. Io andai a parlare con Grasso a Palermo. E chiesi la possibilità di fare intercettazioni sulle utenze di Peluso. Grasso disse che non c’erano elementi sufficienti per fare intercettazioni. Vista la risposta io chiesi al primo reparto della Dia la possibilità di fare intercettazioni preventive. Durarono 4 mesi, ma non emerse nulla. Anzi ricordo anche considerazioni pesanti, come se Peluso fosse un millantatore o un truffaldino”. Se in un primo momento Pellegrini ha detto di “non sapere quale fosse l’episodio criminale particolare a cui fece riferimento Riggio”, dopo la lettura in aula dell’informativa del gennaio 2001 in cui si fa anche riferimento ad un’ipotesi di attentato, ha ribadito: “Io non ho fatto considerazioni, ma ho riferito quello che diceva Riggio. Anche in merito alla spaccatura in Cosa nostra già emergeva che Provenzano avesse preso le distanze da Riina e che tenesse più agli interessi finanziari ed economici”. Pellegrini ha anche spiegato i motivi per cui solo a partire da maggio vennero protocollate le relazioni di servizio: “Venne il dubbio che Riggio approfittasse delle sue attività per chiedere soldi in giro. Venimmo a conoscenza che era sottoposto ad indagine dal Ros e così decidemmo di cristallizzare tutto”. Al contempo ha negato che al Riggio fu detto di infiltrarsi delinquendo: “Lui doveva solo riferire quello che sapeva. Era una fonte ed aveva parenti mafiosi. Doveva essere un ectoplasma ed allargarsi nel territorio. Cosa chiedeva in cambio? Di essere reinserito nella polizia penitenziaria. Le sue informazioni non erano false, ma riguardavano personaggi di primo piano. Veniva fuori anche riferimenti a persone con precedenti penali e quelle informazioni andavano sviluppate. Anche se poi non ci portarono a Provenzano”. Successivamente a salire sul pretorio è stato il colonnello Tersigni che se in un primo momento aveva solo accompagnato Pellegrini agli incontri con l’allora confidente nisseno, poi ha gestito in prima persona il rapporto. Questi ha raccontato che Pellegrini lo coinvolse solo in un secondo momento e che nulla gli fu detto rispetto alle dichiarazioni pregresse dei mesi che vanno dal gennaio all’aprile 2001. Ciò significa che nulla seppe rispetto al “fatto eclatante da compiersi a Palermo” a cui Riggio fece riferimento. Il pentito, quando è stato sentito nel processo, aveva dichiarato di averne parlato con entrambi gli ufficiali, ma Tersigni ha negato in maniera categorica la circostanza, come di aver offerto denaro per l’eventuale arresto di Emmanuello. Invece ha confermato il tentativo di coinvolgere Carmelo Barbieri proprio per giungere alla cattura del latitante. Il processo è stato poi rinviato al prossimo 8 febbraio con la Procura generale che ha già annunciato di voler rinunciare all’esame testimoniale della dottoressa Ferraro. In apertura di udienza, infine, è stata data notizia che il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca si trova in isolamento in quanto ha contratto il Covid-19. Brusca in primo grado è stato assolto per intervenuta prescrizione, visto il riconoscimento delle attenuanti specifiche per i pentiti. Aaron Pettinari 18 Gennaio 2021 ANTIMAFIA DUEMILA

Alfonso Giordano, classe 1928, è il magistrato siciliano che ha presieduto il maxi processo a CosaNostra. Ha accettato di presiederlo quando più di qualcuno, tra i suoi colleghi, adduceva pretesti per declinare: troppe incognite, troppo lavoro e troppi rischi di essere ucciso. E invece il più ampio processo penale della storia è stato concluso dopo un lavoro ciclopico, svolto per il I grado in ventidue mesi serrati: 460 imputati, 200 avvocati, culminato con 19 ergastoli e 4665 anni di pene detentive complessive.

È in questi giorni a Palermo l’appello Stato-mafia, come andrà a finire? Le sentenze del processo a Mannino mettono in chiaro ruoli e dinamiche: non è esistita. Che qualche elemento dello Stato possa aver parlato con qualche elemento della mafia, non lo escludo. Ma non per rispondere a un interesse generale, a un disegno complottistico come quello di cui si legge. Ho conosciuto sul campo il valore di uomini che hanno sfidato la morte centinaia di volte, pur di contrastare Cosa Nostra. E vedere i loro nomi in quel processo mi fa male, mi creda.

Il Generale Mario Mori, per esempio? Mori, per esempio, certo. Uno che colpiva con grande decisione la criminalità organizzata, a cui lo Stato dovrebbe gratitudine, piuttosto. Ha avuto interlocuzioni, ha cercato informatori, ha seguito la pista di qualche infiltrato che riferiva? Io ho potuto condannare sulla base delle operazioni che ha portato a termine Mori, se vuole la mia testimonianza è questa.Tratto da IL RIFORMISTA 9.1.2021

“Trattativa Stato-mafia mai esistita”/ Alfonso Giordano “Berlusconi e Cosa Nostra…”. Alfonso Giordano, in un’intervista sulle colonne de “Il Riformista”, rivela: “Chiunque conosca i fatti non può credervi”. La verità su Andreotti, Berlusconi e… Alfonso Giordano è il giudice che ha presieduto il maxi processo a Cosa Nostra, caratterizzato da numeri a dir poco impressionanti: 460 imputati, 200 avvocati 19 ergastoli e 4.665 anni di pene detentive complessivi. Il magistrato siciliano classe 1928 è intervenuto quest’oggi sulle colonne de “Il Riformista”, a cui ha concesso un’intervista esclusiva nella quale ha subito bocciato l’esistenza della chiacchierata trattativa Stato-mafia. “Io ho rappresentato lo Stato nel processo più duro contro Cosa Nostra – afferma –. Il nostro compito era quello di non fare sconti a nessuno e non ne abbiamo fatti. Diciannove ergastoli comminati insieme e poi confermati in appello e in Cassazione significano che lo Stato con la mafia ci andava giù duro. Alla storia della cosiddetta trattativa non credo e nessuno che conosca i fatti può credervi. Si era incaricato di smentirla Giovanni Falcone, l’aveva considerata un’ipotesi inesistente Paolo Borsellino“.

“LA MAFIA IN PARTE DIALOGAVA CON LA POLITICA”. Nel prosieguo dell’intervista concessa a “Il Riformista”, Alfonso Giordano asserisce che l’istruttoria del maxi processo fu fatta “molto bene” da Falcone e Borsellino, i quali giunsero a una fondamentale conclusione: “La mafia era gelosa delle sue cose e la Commissione, che rappresentava il vertice della Cupola, emetteva le sue sentenze senza dare ascolto né a servizi deviati, né a emissari della massoneria, né altri”. Tuttavia, una sorta di dialogo della mafia con la politica è esistita, “c’è sempre stata. I politici che prendevano parte al dialogo con Cosa Nostra sono sempre stati quelli siciliani, con incarichi amministrativi. Non c’erano, nei nostri riscontri, politici di primo piano nazionale”. Fra gli interrogati vi fu Giulio Andreotti e Giordano ricorda che il confronto con lui fu “serio, serrato. Lo andai a sentire a Roma. Andreotti mise a disposizione le informazioni che aveva, negando un suo coinvolgimento diretto. A fine interrogatorio ci fece gli auguri di buon lavoro e non interferì mai, in nessun modo, con le indagini”.

“COSA NOSTRA MINACCIÒ BERLUSCONI” Alfonso Giordano ha poi rivelato a “Il Riformista” che Silvio Berlusconi, “per quel che so, ha avuto delle minacce da parte di Cosa Nostra, sia dal punto di vista economico, sia da quello fisico. Attraverso Dell’Utri, di cui si fidava, accettò di assumere Mangano, un personaggio incaricato da Pippo Calò di tenere Berlusconi sotto protezione. Come è noto, abbiamo condannato Calò e Mangano dopo avere acquisito tantissima documentazione. Agli atti non risulta niente di più su Berlusconi, ma vedo che il suo nome continua a circolare a prescindere”. In questi giorni, a Palermo, andrà in scena l’appello Stato-mafia: come andrà a finire? Giordano pare non nutrire dubbio alcuno: “Le sentenze del processo a Mannino mettono in chiaro ruoli e dinamiche. La trattativa non è esistita. Che qualche elemento dello Stato possa avere parlato con qualche elemento della mafia, non lo escludo, ma non per rispondere a un interesse generale, a un disegno complottistico come quello di cui si legge”. Sussidiario 11.01.2021 – Alessandro Nidi

- Trattativa Stato-mafia, i 10 punti della difesa Mori. “Non vi è prova che i contatti tra carabinieri del Ros e Vito Ciancimino si sostanziarono in una ‘trattativa’ tra lo Stato e la mafia”, “anzi vi sono le prove contrarie”. E ancora. “Il giudice che ha emesso la sentenza non ha creduto a Massimo Ciancimino e al ‘papello’ consegnato dallo stesso”. E sulla sostituzione ai vertici del Dap tra Nicolò Amato e Adalberto Capriotti, avvenuta nel giugno 1993, è “emerso in modo cristallino come gli autori dell’avvicendamento siano stati Scalfaro, Conso ed i cappellani carcerari” e “non il generale Mori”. A un anno esatto dalla sentenza di primo grado del processo sulla trattativa tra Stato e mafia, prende il via domani il processo d’appello che vede ancora alla sbarra, tra gli altri, l’ex capo del Ros, il generale Mario Mori che in primo grado venne condannato a 12 anni di carcere, come il capitano Giuseppe De Donno, ad 8 anni. La difesa dei due ufficiali, in vista dell’appello, rilancia. Adnkronos è in grado di elencare tutti i punti su cui Mori e i suoi avvocati ribatteranno per dimostrare l’estraneità del generale alle accuse contestate e alla condanna subita. Al processo trattativa, in primo grado, venne condannato a 28 anni di carcere anche il boss mafioso Leoluca Bagarella – e la Procura ne aveva chiesti 16 – a 12 anni l’altro mafioso Antonino Cinà, a 12 anni l’ex senatore Marcello Dell’Utri. E poi 12 anni al generale Antonio Subranni e a Massimo Ciancimino, superteste creduto ma ‘bacchettato’ dagli stessi giudici.

- IL PRIMO PUNTO – La difesa del generale Mori punta sugli aspetti “più controversi”, del processo. Al primo punto c’è la mancata proroga dei 41 bis, cioè il carcere duro, per un gruppo di detenuti accusati di mafia. Per Mori e per i suoi difensori un dato incontrovertibile dimostra che le mancate proroghe dei 41 bis, operate da Conso nel novembre 1993, non furono dovute ad alcuna “trattativa”, tuttavia taluni documenti sono stati ignorati e Mori è stato tacciato di essere, da sempre “geneticamente deviato”, ancorché nel 1973, mentre era al Sid, sventò un attentato di matrice palestinese ad un aereo israeliano, “salvando tante vite e, per questo, ebbe un encomio solenne”. Il reato contestato al generale Mario Mori e al capitano De Donno è quello di minaccia a corpo politico dello Stato, quindi al Governo, come prevede l’articolo 338 del Codice penale. “Perché esso possa configurarsi”, per la difesa è necessario che la minaccia giunga a destinazione e venga, quindi, percepito dalla vittima, vale a dire – nel caso specifico – il governo; “viceversa non esiste alcuna minaccia nei confronti del soggetto passivo, ossia il Governo stesso”. In primo grado la difesa aveva posto a tutti i testi che all’epoca ricoprivano incarichi istituzionali e di Governo, da Giuliano Amato a Luciano Violante, da Claudio Martelli al Prefetto Gianni De Gennaro, “quindi le asserite vittime”, la stessa domanda: “Avete ricevuto minacce dal capitano De Donno o dal generale Mori?”. Le risposte di tutti i testi, fanno presente i difensori, si sono concretizzate in una serie di “No””. E quindi, la minaccia, per Mori non è sicuramente giunta a destinazione o, a tutto voler concedere, “non lo è giunta tramite gli ufficiali dei carabinieri e, quindi, si è nella impossibilità di configurare il reato e comunque di addebitarlo ai carabinieri.

- IL SECONDO PUNTO – Secondo punto della difesa, l’ex sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino, padre del superteste Massimo Ciancimino. Vito Ciancimino mnon avrebbe parlato “né di asserite ‘spaccature’ tra i boss Riina e Provenzano, né in occasione degli incontri con gli ufficiali del Ros, né negli interrogatori resi nel 1993 ai dottori Caselli ed Ingroia e prodotti dalla difesa dei Carabinieri”. Per gli imputati mancherebbe, quindi, la prova che il generale Mori avesse quelle conoscenze addebitategli e che le abbia portate a Di Maggio. “Anzi, esistono, come detto e ridetto, le prove contrarie”. E ancora. Secondo l’accusa, il generale Mori e De Donno avrebbero contattato Vito Ciancimino su incarico di Subranni, a sua volta “indotto dall’onorevole Calogero Mannino”, il quale, per salvarsi la vita avrebbe chiesto a Subranni di attivarsi in qualsiasi modo. Anche qui, per Mori e De Donno, manca però la prova che Mannino abbia sollecitato iniziative a Subranni.

- IL CASO BORSELLINO – Nel processo ‘appello che prenderà il via domani si ripercorrerà tutta la vicenda riguardante proprio l’uccisione di Paolo Borsellino. Il giudice fu ucciso per la “trattativa” tra Stato e mafia, come titolato da tutti i giornali il giorno dopo il deposito della sentenza?. Come apprende l’Adnkronos, i legali di Mario Mori spiegano che “le prove acquisite sono tutte contrarie alla tesi” secondo cui la strage Borsellino sarebbe stata accelerata dalla trattativa. “La conclusione secondo cui il dottor Borsellino fu ucciso per la “trattativa” è stata raggiunta grazie a rilevanti lacune probatorie” in quanto non è stata ammessa una sentenza della Corte di Assise di Catania, ormai passata in giudicato da anni che collega la strage all’interessamento di Borsellino per le indagini del Ros sugli appalti e alla possibile nomina a Procuratore Nazionale Antimafia; quella sentenza è stata, peraltro, acquisita nel processo “Borsellino Quater” che è pervenuto alle stesse conclusioni dei giudici di Catania. Ma i giudici di primo grado del processo trattativa non la pensano così. Nelle motivazioni, depositate tre mesi dopo la sentenza, proprio il 19 luglio, giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio, il Tribunale ha scritto che “l’improvvisa accelerazione che ebbe l’esecuzione del dottor Borsellino” fu determinata “dai segnali di disponibilità al dialogo – ed in sostanza, di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci – pervenuti a Salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D’Ameliio”. Per i giudici del processo Trattativa Stato-mafia, “non vi è dubbio” che i contatti fra gli ufficiali dei carabinieri Mori e De Donno con Vito Ciancimino, unitamente al verificarsi di accadimenti (quali l’avvicendamento di quel ministro dell’Interno che si era particolarmente speso nell’azione di contrasto alle mafie, in assenza di plausibili pubbliche spiegazioni) che potevano ugualmente essere percepiti come ulteriori segnali di cedimento dello Stato, ben potevano essere percepiti da Salvatore Riina già come forieri di sviluppi positivi per l’organizzazione mafiosa nella misura in cui quegli ufficiali lo avevano sollecitato ad avanzare richieste cui condizionare la cessazione della strategia di attacco frontale allo Stato”. Domani comincia il processo di secondo grado. Prevista la relazione introduttiva del giudice a latere del dibattimento. E poi si entra nel vivo.

- MAFIA E APPALTI – La difesa del generale Mario Mori rilancerà inoltre anche sul dossier su ‘mafia e appalti’. E’ un’indagine che fu avviata dai Carabinieri del Ros nel 1989 sotto la direzione del dottor Falcone. Essa aveva ad oggetto la illecita gestione degli appalti pubblici e, in essa, erano coinvolti politici, imprenditori e appartenenti alla mafia. Ma quale fu il problema che determinò contrasti tra il Ros e la Procura di Palermo? Secondo la Procura, i Carabinieri del Ros avrebbero operato la cosiddetta “doppia refertazione”, ossia “avrebbero consegnato, nel 1991, alla Procura di Palermo, nelle mani del dottor Falcone, un’informativa nella quale non vi erano le intercettazioni dalle quali emergevano i nomi dei politici. L’informativa completa, comprensiva anche dei riferimenti ai politici sarebbe stata consegnata, tempo dopo, e dopo l’uccisione del dottor Borsellino, alla Procura di Catania”. “La tesi della “doppia refertazione” è stata sostenuta da tutti i magistrati escussi, sebbene con alcune differenze tra loro (taluni hanno parlato di “differenze tra la informativa consegnata a Palermo e a Catania”, altri di un “Rapporto del Ros in versione completa consegnato al Procuratore di Palermo Giammanco che lo mise in cassaforte e che non lo diede ai sostituti”)” ma è smentita da due documenti provenienti da De Donno e che recano la firma di Giovanni Falcone e Guido Lo Forte. Documenti che la difesa dei Carabinieri ha chiesto di produrre ma che la Corte non ha ammesso perché ritenuti superflui.

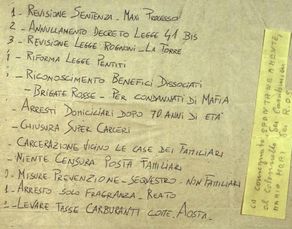

- VICENDA BELLINI – altro punto della difesa Mori, la vicenda di Paolo Bellini, un pregiudicato, di origine romagnola, il quale, nella primavera-estate del 1992, conosce presso un antiquario il Maresciallo Tempesta, del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico. Quest’ultimo chiede al Bellini informazioni su alcune opere d’arte rubate alla Pinacoteca di Modena, al fine di recuperarle. Bellini, qualche tempo dopo, contatta il Tempesta e gli propone il recupero di altre opere d’arte, diverse da quelle trafugate a Modena, chiedendo in cambio gli arresti ospedalieri per 5 boss mafiosi (Bernardo Brusca, Pippo calò, Giuseppe Giacomo Gambino, Giuseppe Marchese e Luciano Liggio indicati nominativamente in un foglietto di carta), più l’aggiustamento di un suo processo in Cassazione e 200 milioni di lire.

- IL ‘BOOMERANG’ BRUSCA – La difesa del generale Mario Mori e del capitano Giuseppe De Donno ricorda poi le dichiarazioni del pentito Giovanni Brusca e del giudice Liliana Ferraro. “Perfino Brusca, cioè la “parte mafiosa”, ha affermato che i Carabinieri li avevano presi “in giro. Ma quelli avevano fatto solo e semplicemente il loro lavoro, gli investigatori”, come disse il pentito in un’udienza il 12.12.2013 . “Stupisce come si possa affermare l’esistenza di una “trattativa” ed, altresì, l’esistenza di un accordo”. E ancora: “Liliana Ferraro, che incontra il Capitano De Donno intorno al 20-25 giugno 1992, ha riferito che De Donno piangeva per la morte di Falcone e le disse (nel 1992), in merito a Vito Ciancimino, che “bisognava fare di tutto per cercare di scoprire gli autori di questa … strage e che lui si era ricordato di avere conosciuto in passato il figlio dell’ex sindaco di Palermo inquisito negli anni ’80 da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Caponnetto e che aveva incontrato questo figlio di Vito Ciancimino anche di recente e che forse valeva la pena di vedere attraverso il figlio se era possibile contattare il padre e vedere se il padre, visto quello che era successo, era disponibile a collaborare con i Carabinieri”. Su quei contatti con Vito Ciancimino, i giudici che hanno assolto Mori in due processi hanno scritto: “Se la cattura del Riina fosse stata il frutto dell’accordo con lo Stato, tramite il quale era stata siglata una sorta di “pax” capace di garantire alle istituzioni il ripristino della vita democratica, sconquassata dagli attentati, ed a “cosa nostra” la prosecuzione, in tutta tranquillità dei propri affari, sotto una nuova gestione “lato sensu” moderata, non si comprenderebbe perché l’associazione criminale abbia invece voluto proseguire con tali eclatanti azioni delittuose, colpendo i simboli storico-artistici, culturali e sociali dello Stato, al di fuori del territorio siciliano, in aperta e sfrontata violazione di quel patto appena stipulato”. E ancora: “Anche i progetti elaborati dal Provenzano di sequestrare od uccidere il cap. De Caprio, di cui hanno riferito in dibattimento, in termini coincidenti, i collaboratori Guglielmini, Cancemi e Ganci, appaiono in aperta contraddizione con la tesi della consegna del Riina al Ros”. “Se così fosse avvenuto, il boss non avrebbe avuto alcun interesse alla ricerca del capitano “Ultimo”, mentre, da quanto sopra, è stato accertato che effettivamente si cercò di individuarlo, tramite un amico del compagno di gioco al tennis”.

- LA FARSA DAP – Altri spunti della difesa del generale Mario Mori riguardano la sostituzione ai vertici del Dap tra Nicolò Amato e Adalberto Capriotti, avvenuta nel giugno 1993. “E’ emerso in modo cristallino come gli autori di tale avvicendamento siano stati Scalfaro, Conso ed i cappellani carcerari, Mons. Fabbri e Mons. Curioni. Mentre per quanto riguarda la nomina di Francesco Di Maggio al posto di Edoardo Fazzioli, quale vicedirettore, è emerso un interessamento del Capo della Polizia Parisi, e l’intervento di Scalfaro. “In spregio di tali evidenze, che dimostrano come Mori (che all’epoca era solo un Colonnello, per quanto importante e conosciuto ma che, proprio in quegli anni 1993 e seguenti, indagava con il suo Reparto – il Ros – anche su Scalfaro) non c’entri nulla, si è scritto in sentenza che dietro Parisi, “suggeritore” della nomina di Di Maggio, vi sarebbe il “suggeritore del suggeritore”, cioè Mori”, come dirà la difesa. Queste le parole della sentenza: “Ed appare logico, allora, pensare ad un “suggeritore” nella individuazione della persona del Di Maggio quale soggetto destinato a sostituire Nicolò Amato, tanto più che tale individuazione risale, come si è visto, già ad alcuni mesi prima della formalizzazione della nomina e, in particolare, al mese di febbraio 1993,quando, con le dimissioni del Ministro Martelli, fautore della linea di maggiore rigore per i detenuti di mafia, si aprì la prospettiva di una rivisitazione della politica carceraria instauratasi dopo le stragi dell’anno precedente. Vi sono alcuni elementi di fatto che inducono a individuare tale “suggeritore” del Capo della Polizia Parisi tra i Carabinieri, con alcuni dei quali il Di Maggio, a differenza che col Parisi, in virtù anche della sua naturale propensione derivante dal fatto di essere figlio di un sottufficiale dell’Arma ed anche per la sua predilezione soprattutto per il Ros”, come risulta dalla sentenza. Ma il vero nodo cruciale è un altro: per i legali del generale la sentenza di primo grado sostiene che Mori avrebbe portato la minaccia a Conso, tramite Francesco Di Maggio, il 27 luglio 1993, allorquando incontrò quest’ultimo. Secondo la sentenza il generale Mori, in quella occasione, avrebbe rappresentato a Di Maggio l’esistenza di una “spaccatura” tra Riina e Provenzano, il primo stragista ed il secondo assestato su una linea morbida e non di contrapposizione frontale allo Stato. Di Maggio, a sua volta, ne avrebbe riferito a Conso che, nella speranza di accontentare Provenzano, avrebbe deciso di non prorogare 334 provvedimenti 41 bis. In questo sarebbe consistita la minaccia al Governo. Mori, secondo la sentenza, avrebbe appreso la notizia riferita a Di Maggio da Salvatore Cancemi, appena 5 giorni prima. Se non chè le dichiarazioni di Cancemi, rese il 22 luglio 1993 davanti ai Procuratori Caselli, Scarpinato e Sabatino e senza che fosse presente personale del Ros, smentiscono la tesi della sentenza, perché Cancemi non parla, nè in quell’occasione, nè in altre successive, di “spaccature” tra i due boss corleonesi. Quel verbale, però, ancorchè acquisito perchè prodotto dalla difesa del generale, è stato ignorato. Un dettaglio di non poco conto, visto che la sentenza sostiene anche che Mori avrebbe appreso pure da Vito Ciancimino la notizia della “spaccatura” tra Riina e Provenzano. E se casca la tesi Conso, casca tutto… ADNKRONOS 28.4.2019 ELVIRA TERRANOVA

- Strage via D’Amelio, Fiammetta Borsellino: “Usare la parola “trattativa” è pericolosa semplificazione“ “Mai come in queste indagini sono stati compiuti errori e omissioni di così grande entità. Coinvolgere i servizi segreti nelle prime fasi di inchiesta è stato gravissimo. Imputare questa strage soltanto alla trattativa o solamente a una strage di tipo mafioso – ha detto – è molto semplificativo ma fa comodo a chi vuole impedire il raggiungimento della verità”.

- PROCESSO D’APPELLO TRATTATIVA STATO-MAFIA

- Trattativa Stato mafia

- Il Papello

- Gen. Mario Mori

- Al via l’appello per la trattativa Stato-mafia, la difesa di Mori: “Nessuna minaccia allo Stato” Si torna in aula a un anno dalla sentenza di primo grado. L’ex capo del Ros, il generale Mario Mori, era stato condannato a 12 anni di carcere mentre il capitano Giuseppe De Donno a 8 anni. Il difensore di Dell’Utri indica l’ex premier Berlusconi come teste

AUDIO UDIENZE PROCESSO D’APPELLO

- 19.01.2021

- 18.12.2020

- 14.12.2020

- 23.11.2020

- 26.10.2020

- 19.10.2020

- 05.10.2020

- 28.09.2020

- 21.09.2020

- 23.07.2020

- 13.07.2020

- 06.07.2020

- 26.06.2020

- 08.06.2020

- 26.05.2020

- 18.05.2020

- 02.03.2020

- 10.02.2020

- 16.01.2020

- 09.12.2019

- 25.11.2019

- 11.11.2019

- 04.11.2019

- 14.10.2019

- 03.10.2019

- 26.09.2019

- 19.09.2019

- 12.09.2019

- 22.07.2019

- 11.07.2019

- 08.07.2019

- 24.06.2019

- 17.06.2019

- 10.06.2019

- 31.05.2019

- 13.05.2019

- 29.04.2019

- Il 29 Aprile 2019 è iniziato l’appello del processo Stato-Mafia. Cosa era stato deciso in primo grado La trattativa c’è stata. Il patto scellerato tra pezzi dello Stato e Cosa nostra è stato siglato. Questo è emerso dal duro dispositivo della Corte d’assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto, pronunciato il 20 aprile 2018 nell’aula bunker del Pagliarelli al termine di oltre quattro giorni di camera di consiglio. Con questa conclusione processuale, formulata in primo grado, si deve confrontare adesso il processo d’appello che si è aperto. Le motivazioni sono state depositate il 19 luglio dell’anno scorso, nel ventiseiesimo anniversario della strage di via D’Amelio. Dopo cinque anni di udienze, boss e politici sono stati dichiarati in primo grado colpevoli del reato di minaccia e violenza al corpo politico dello Stato. La trattativa sarebbe stata intavolata dai carabinieri fino al 1993, dall’anno successivo in poi dall’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri. Condannati a 12 anni di carcere, oltre a Dell’Utri, i generali del Ros Mario Mori e Antonio Subranni e il boss Antonino Cinà; a 28 anni Leoluca Bagarella, la pena più pesante. Otto anni al colonnello Giuseppe De Donno. Stessa pena per Massimo Ciancimino accusato di calunnia nei confronti dell’allora capo della polizia Gianni De Gennaro, mentre è stato assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Prescrizione per Giovanni Brusca. Assolto l’ex ministro Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza.

- La trattativa accelerò “l’esecuzione” di Borsellino Una motivazione colossale per un processo poderoso. Tra le 5252 pagine la convinzione che “l’improvvisa accelerazione che ebbe l’esecuzione del dottore Borsellino” fu determinata “dai segnali di disponibilità al dialogo – e in sostanza, di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci – pervenuti a Salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D’Amelio“. Per cui, secondo i giudici di primo grado, “non vi è dubbio” che i contatti fra Mario Mori e Giuseppe De Donno con Vito Ciancimino, “unitamente al verificarsi di accadimenti (quali l’avvicendamento di quel ministro dell’Interno che si era particolarmente speso nell’azione di contrasto alle mafie) che potevano ugualmente essere percepiti come ulteriori segnali di cedimento dello Stato, ben potevano essere percepiti da Riina già come forieri di sviluppi positivi per l’organizzazione mafiosa nella misura in cui quegli ufficiali lo avevano sollecitato ad avanzare richieste cui condizionare la cessazione della strategia di attacco frontale allo Stato”. Insomma, “quell’invito al dialogo pervenuto dai carabinieri attraverso Vito Ciancimino costituisce un sicuro elemento di novità che può certamente avere determinato l’effetto dell’accelerazione dell’omicidio di Borsellino” con la finalità di approfittare “di quel segnale di debolezza proveniente dalle istituzioni dello Stato”. E questo è un fatto anche laddove non si volesse convergere sulla conclusione dell’accusa secondo cui “Riina abbia deciso di uccidere Borsellinotemendo la sua opposizione alla trattativa”.

- Riina incoraggiato a mettere in ginocchio lo Stato Secondo i giudici “quei contatti che già all’indomani della strage di Capaci importanti e conosciuti ufficiali dell’Arma avevano intrapreso attraverso Vito Ciancimino, unitamente al verificarsi di accadimenti (quali l’avvicendamento Scotti-Mancino al ministero dell’Interno, ndr) che potevano ugualmente essere percepiti come ulteriori segnali di cedimento dello Stato, ben potevano essere percepiti da Riina già come forieri di sviluppi positivi per l’organizzazione mafiosa”. In altre parole “se effettivamente quei segnali pervennero a Riina nel periodo immediatamente antecedente alla strage di via D’Amelio (e che ciò effettivamente avvenne risulta provato) è logico e conducente ritenere che Riina, compiacendosi dell’effetto positivo per l’organizzazione mafiosa prodotto dalla strage di Capaci, possa essersi determinato a replicare, con la strage di via D’Amelio, quella straordinaria manifestazione di forza criminale per mettere definitivamente in ginocchio lo Stato ed ottenere benefici sino a pochi mesi prima (quando vi fu la sentenza definitiva del maxi processo) assolutamente per lui impensabili”.

- I Ros agevolarono il progetto di Cosa Nostra Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, i carabinieri condannati poco più di un anno fa, agirono con “il dolo specifico di colui che abbia lo scopo di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso o che comunque abbia fatto propria tale finalità”. Gli imputati, secondo la sentenza del processo stato-mafia, stimolarono “il superamento del muro contro muro e quindi l’indicazione, da parte dei vertici mafiosi, delle condizioni per tale superamento”. In questo modo, “si è inevitabilmente rappresentato il vantaggio che certamente sarebbe in ogni caso derivato per Cosa nostra nel momento in cui fosse venuta meno la contrapposizione frontale la forte azione repressiva dello Stato, già culminata nelle pesanti pene del maxiprocesso e più recentemente dopo la strage di Capaci nelle misure anche di rigore carcerario del decreto legge adottato dal governo l’8 giugno 1992”. Il ruolo di Marcello Dell’Utri “come intermediario delle minacce di Cosa nostra a Silvio Berlusconi – secondo i giudici di primo grado – non si colloca nel momento in cui quest’ultimo decise di scendere in politica, ma fu espresso dopo che fu formato e insediato il nuovo governo presieduto proprio da Berlusconi“.

- Dell’Utri intermediario, minacce a Berlusconi Il riferimento sono gli incontri che Dell’Utri, condannato a 12 anni, ebbe con l’ex stalliere di ArcoreVittorio Mangano “in almeno due occasioni, la prima tra giugno e luglio 1994, la seconda nel dicembre dello stesso anno, per sollecitare l’adempimento degli impegni presi durante la campagna elettorale, ricevendo, in entrambe le occasioni, ampie e concrete rassicurazioni”. Il collegio concordava con le argomentazioni difensive di Dell’Utri, che negano che le iniziative “fossero state effetto diretto di una minaccia”, legandole piuttosto a “libere scelte di quella consistente componente di soggetti facenti parte di Forza Italia che, per risalente asserita vocazione garantista, da tempo si battevano contro alcuni provvedimenti adottati in funzione antimafia dai precedenti governi”. “Ciò pero’ non toglie che ugualmente gli interventi di Mangano nei confronti di Dell’Utri possano avere avuto una obiettiva attitudine ad intimorire il destinatario finale, individuato dai mafiosi in Berlusconi, indipendentemente dal fatto che l’effetto intimidatorio, purché comunque percepibile, possa avere inciso concretamente sulla sua liberta’ psichica e morale di autodeterminazione”. “Le promesse o quantomeno la disponibilità manifestata da Dell’Utri per soddisfare le esigenze di Cosa nostra hanno contribuito all’entusiastico appoggio dato da quest’ultima in Sicilia alla nascente nuova forza politica”. I giudici parlavano di un ruolo di Dell’Utri “tutt’altro che neutro, perché non si sarebbe limitato ad ascoltare e a raccogliere le richieste dei mafiosi, ma avrebbe ancora manifestato disponibilità nel farsi carico delle iniziative del governo Berlusconi”. I magistrati ricordavano che “l’evento del reato contestato non è costituito dai provvedimenti legislativi poi adottati, ma esclusivamente dalla percezione da parte di Berlusconi, in qualità di capo del governo, della pressione psicologica operata da Cosa nostra col ricatto, esplicito o implicito che fosse, della reiterazione delle stragi”. In altri termini la Corte sosteneva che Dell’Utri “continuava ad informare Berlusconi di tutti i suoi contatti anche dopo l’insediamento del governo da quest’ultimo presieduto e vi è la definitiva conferma che anche il destinatario finale della pressione o dei tentativi di pressione, venne a conoscenza della minaccia in essi insita e del conseguente pericolo di reazioni stragiste che una inattività nel senso delle richieste dei mafiosi avrebbe potuto fare insorgere”. AGI 1.5.2019

- 7.1.2021 La trattativa Stato-Mafia secondo Salvatore Borsellino.Il linguaggio è importante: la trattativa Stato-Mafia non è “presunta”. La trattativa Stato-Mafia esiste ed è provata, come dice Salvatore Borsellino. Lui è il fratello di Paolo Borsellino, ucciso nella strage di via D’Amelio il 19 luglio del 1992. “Smettiamola di chiamarla così. Una sentenza di primo grado ne ha già riconosciuto l’esistenza, definirla “presunta” confonde solo le idee di chi ascolta”. Le dichiarazioni ad Adnkronos di Salvatore Borsellino seguono il servizio di Report andato in onda la sera del 4 gennaio. Nel programma di Sigfrido Ranucci si è parlato dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Salvatore Baiardo a Report: l’agenda rossa è in mano alla mafia Il servizio di Report ha per protagonista Salvatore Baiardo. Si tratta di colui che ha coperto la latitanza della famiglia dietro la strage di via D’Amelio. Ci riferiamo ai Graviano.

- I fratelli Graviano, infatti, erano dei killer al servizio di Totò Riina. Ed è nella famiglia Graviano che sarebbe finita l’agenda rossa. Al riguardo ci sarebbe stato un incontro ad Orta, in Piemonte.

- Sarebbero stati presenti anche rappresentanti di quei Servizi Segreti arrivati fin troppo in fretta sulla scena della morte di Borsellino. Riguardo la trattativa Stato-Mafia, Baiardo ha parlato di incontri con Silvio Berlusconi. Ne parla anche il collaboratore di Borsellino Giovanni Paparcuri, che ribadisce la volontà di Borsellino di indagare sul politico, su spinta di Giovanni Falcone. Baiardo parla di giri di soldi fra Marcello dell’Utri e Berlusconi, e la famiglia Graviano. Lo stesso Giuseppe Graviano aveva ribadito in passato come avesse incontrato tre volte Berlusconi, nell’aula bunker di Reggio Calabria per il processo ‘Ndrangheta stragista.

- L’opinione di Salvatore Borsellino La grande quantità di teorie, però, ha infastidito Salvatore Borsellino. Il fratello del magistrato non ha apprezzato l’unione fra verità e teorie non confermate. Chi conosce la storia non ne ha ricavato nulla di nuovo, chi non è addentro alle cose è rimasto stordito. Una serie di notizie, di ipotesi, di informazioni, affastellate una dietro l’altra che hanno generato solo una grandissima confusione. Un frullato di cose vere e altre poco attendibili. Ognuno degli argomenti affrontati ieri sera avrebbe avuto bisogno di una trasmissione dedicata, di un approfondimento. Sono cose serie, non notizie. Una delle ipotesi, per esempio, riguarda una delle copie dell’agenda rossa, forse finita nelle mani di Matteo Messina Denaro. Non è alla mafia che interessava l’agenda rossa di Paolo Borsellino ma alle parti deviate dello Stato. E se quell’agenda fosse nelle mani di Matteo Messina Denaro, avrebbe uno strumento di ricatto incredibile.

- L’agenda rossa di Borsellino e la trattativa Stato-Mafia L’agenda rossa di Borsellino, oltre ad avere un valore simbolico riguardo l’antimafia, è una delle prove chiave sulla trattativa Stato-Mafia. Secondo chi conosceva Paolo Borsellino, il magistrato aveva cominciato a prendere una serie di appunti considerati fondamentali. Non si separava mai dalla sua agenda, ma era sparita dalla scena del crimine di via d’Amelio. Salvatore Borsellino ha definito all’Adnkronos “una scellerata congiura del silenzio che è durata per 20 anni” ciò che ruota attorno all’agenda. C’era qualcuno che aspettava per fare sparire l’agenda rossa e per impadronirsene […] Quell’agenda è stata sottratta perché doveva servire per gestire i ricatti incrociati con i nomi.

- Ad oggi è uno dei più gravi depistaggi della storia italiana. Un’agenda, un oggetto apparentemente innocuo, potrebbe far luce sul torbido rapporto fra politica e mafia. Questo oggetto apparentemente innocuo diventa pericoloso, vitale ed essenza della lotta contro la criminalità organizzata. In ogni sua forma. Magari un giorno l’agenda rossa finalmente finirà nelle mani giuste: quelle della giustizia. 7 GENNAIO 2021 Ultima Voce Giulia Terralavoro

- 14.12.2020 Trattativa Stato-mafia, citati a deporre ex giudice pool antimafia di Palermo e ufficiali Carabinieri Si tratta di Leonardo Guarnotta e dei due ufficiali dei carabinieri, il generale Angiolo Pellegrini e il colonnello Alberto Tersigni La Procura Generale, che sostiene l’accusa al al processo d’appello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, ha chiesto che vengano chiamati a deporre l’ex giudice del pool antimafia Leonardo Guarnotta e due ufficiali dei carabinieri, il generale Angiolo Pellegrini e il colonnello Alberto Tersigni. La corte d’assise che giudica per minaccia a Corpo politico dello Stato ex ufficiali del Ros, boss mafiosi e l’ex senatore Marcello Dell’Utri, si è riservata di decidere se ammettere l’istanza. Al centro della deposizione sollecitata dai pg le rivelazioni del confidente Pietro Riggio, ex guardia penitenziaria poi arrestata per mafia e ora collaboratore di giustizia, su un “fatto eclatante «che si sarebbe dovuto verificare nel 2001 a Palermo che avrebbe dovuto riguardare Guarnotta. Una «soffiata» mai verificata nonostante, dopo le confidenze di Riggio, che disse di aver saputo le informazioni da un poliziotto colluso, siano state effettuate intercettazioni proprio a carico dell’agente sospettato. Sulla circostanza la Procura generale ha depositato alla corte i verbali di sommarie informazioni rese da Tersigni e Guarnotta, nel 2019. «Negli anni 2000-2001 presiedevo il collegio che giudicava Marcello Dell’Utri a Palermo. Al tempo non ebbi alcuna notizia di un progetto di attentato ai miei danni», ha detto Guarnotta. “Pellegrino avvicinò Riggio con l’obiettivo di catturare Provenzano può darsi che abbia parlato anche di attentati nei confronti di magistrati ma non ne ho ricordo. In ogni caso delle sue confidenze furono redatte annotazioni di servizio», ha, invece, dichiarato Tersigni ai magistrati di Caltanissetta. La prossima udienza si terrà il 18 dicembre. LA SICILIA

- 14.12.2020 – Depistaggio via d’Amelio, Mancino e la reticenza dei ”non ricordo” L’avvocato Repici chiede la trasmissione in Procura del verbale della testimonianza dell’ex ministro. Per la prima volta sentito in aula anche il generale Borghini Quando fu chiamato a deporre nel processo Borsellino quater Nicola Mancino era un imputato di reato connesso, accusato di falsa testimonianza a Palermo nel processo per la trattativa Stato-mafia, e scelse di avvalersi della facoltà di non rispondere”.

- Ora che da quell’accusa è stato definitivamente assolto, in quanto né la Procura di Palermo né la Procura generale ha appellato per la sua posizione la sentenza pronunciata dalla Corte d’assise, lo step successivo, “complice” a suo dire il lungo lasso di tempo trascorso da certi fatti, è quello del ricorso quasi sistematico ai “non ricordo”. L’ex ministro è stato sentito come testimone al processo sul depistaggio sulla strage di via d’Amelio che vede imputati i tre poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, accusati di calunnia aggravata dall’aver favorito Cosa nostra. Una testimonianza al termine della quale Fabio Repici, legale di parte civile di Salvatore Borsellino, ha chiesto ufficialmente al Tribunale la trasmissione in Procura dei verbali della deposizione.

- E il Presidente del Tribunale Francesco D’Arrigo si è riservato di decidere sul punto.

- “Dico non ricordo”. L’ex ministro degli Interni, sentito in videoconferenza, più volte ha mostrato una certa insofferenza nel rispondere alle domande dell’avvocato, come quando ha fatto presente di aver depositato tre volumi della propria attività di ministro al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia (“Se ritiene ne può fare richiesta presso la Procura della Repubblica di Palermo. E’ pubblico e può essere letto in udienza a prescindere dall’udienza del testimone qui presente. Non mi può dire niente. Io ho fatto quella dichiarazione e mi riporto a quella dichiarazione”).

- Una visione distorta del compito che ogni cittadino, ancor di più se ha avuto un ruolo istituzionale, dovrebbe avere. Evidentemente c’è un certo fastidio nel salire sul banco dei testimoni. Fastidio ingiustificato se l’idea è quella di offrire un contributo di verità su quella terribile stagione di bombe. Uno dei temi affrontati durante l’esame, ovviamente, il famoso incontro del primo luglio con il giudice Paolo Borsellino.

- “Aveva mai visto una sua immagine in tv o sui giornali?” ha immediatamente chiesto Repici. “Io all’epoca ho detto di non ricordare. Come posso oggi dire che ricordo? Ho detto di no ed oggi non posso dire di sì” ha risposto l’ex Presidente del Senato, dimostrando la propria insofferenza.

- Quindi ha aggiunto: “Non ho mai avuto contatti con lui, non lo conoscevo e non avevamo mai avuto rapporti – ha dichiarato – Ci siamo limitati solo a una stretta di mano il giorno in cui mi insediai come ministro. Ma non ci siamo parlati”.

- In quel giorno, al Viminale, è certo, si recarono in tanti. Ma anche in questo caso i ricordi sono stati ad intermittenza. “C’erano molte persone quel giorno che volevano congratularsi con me per la mia nomina. Io non conoscevo fisicamente il dottor Borsellino. Poi ho potuto dire, solo a distanza di tempo, che lo avevo incontrato solo perché il capo della Polizia mi aveva detto che, dovendo andare al Viminale, si poteva approfittare della sua visita per salutare il Ministro dell’Interno. Borsellino era accompagnato da Vittorio Aliquò ma questo l’ho saputo dopo. Chi era presente? Non ricordo. Erano tanti che volevano congratularsi col ministro. C’era una folla notevole, parecchi amici, funzionari, persone che facevano politica, altre persone interessate a conoscere il ministro”.

- Alla richiesta di riferire qualche nome dei presenti, o a chi diede l’incarico di dirigere la propria segreteria, però, la risposta è stata sempre la stessa: “Non ricordo”.

- Però l’ex ministro ha ricordato altre cose, come l’esser stato a Palermo tra il 5 ed il 7 luglio per incontrare i Prefetti e gli appartenenti alle Forze di Polizia; l’incontro con il cognato di Falcone, Alfredo Morvillo; e lo scambio di battute con Parisi “sulla necessità di catturare Totò Riina”.

- Poi il solito mantra per ricordare le proprie attività parlamentari in favore del 41 bis.

- Durante la deposizione Mancino ha anche raccontato un dettaglio in riferimento ad un incontro avuto con l’ex Sisde Bruno Contrada. Ciò non sarebbe avvenuto il giorno dell’insediamento, ma a dicembre: “Ho incontrato Bruno Contrada solo una volta, per un saluto, alla vigilia di natale del 1992, quando ero ministro dell’Interno. Mi disse ‘Io non sono responsabile delle accuse che mi vengono mosse’ e io gli augurai che potesse venir fuori la verità. Se mi disse che l’autorità giudiziaria lo stava indagando? Non lo ricordo. Dico di no”. Quell’incontro, a detta del teste, fu promosso dal Capo della Polizia Parisi (“Mi disse che Contrada voleva parlarmi”). Certo è che Contrada fu arrestato nel Natale 1992.

- Sulla propria nomina a ministro degli Interni Mancino ha dichiarato che nessuno parlò con lui, parlamentare e membro della Prima commissione degli affari Costituzionali, della designazione. Quindi ha escluso che qualcuno gli abbia chiesto la disponibilità a ricoprire quel ruolo tanto da averlo appreso “solo nel momento in cui fui incaricato”.

- Poi ancora ha aggiunto di non aver mai conosciuto l’allora capo della squadra Mobile di Palermo Arnaldo La Barbera e di non essere mai stato coinvolto dall’allora ministro della Giustizia Giovanni Conso in materia di applicazione dei decreti del 41bis.

- Altri argomenti “caldi” il rapporto con Martelli (“Non sempre ci siamo incontrati nella trascrizione delle versioni… Certo che non ho avuto trattamenti di buona collaborazione da parte di Martelli…”) e la natura delle fonti da cui ricavò le informazioni sul dualismo tra Riina e Provenzano e sulla imminente cattura di Totò Riina, così come disse nel dicembre 1992 come riportato dal Giornale di Sicilia (“L’intento di catturare Riina non è un intento astratto ma è obiettivo concretamente perseguibile. Si deve perseguire con tenacia questo obiettivo, prefetto Parisi, attraverso l’impegno quotidiano delle energie migliori che dispongano ogni mezzo di indagine (…) La mafia sta cambiando. Forse è alla vigilia di una scissione come quella che spaccò la Camorra indebolendola”). Come aveva appreso quelle informazioni? “Io ho sempre sostenuto che bisognasse liberarsi di Riina con l’arresto. Non ricordo. Non sarei stato così imprudente da annunciarla. La spaccatura? Se ne parlava sui giornali. I quotidiani ne parlavano spesso” ha ribadito il teste.