AUDIO

28 luglio 1988 – Tratto dall’intervento del dottor FALCONE al convegno promosso da Mondo Operaio

ARCHIVIO 2001 🟥 Magistrati e separazione delle carriere – Proposta PISAPIA e RUSSO SPENA

3 ottobre 1991 – La Repubblica – Intervista di Mario Pirani al dottor Giovanni Falcone

Sono state le influenze mafiose che hanno indotto l’apparato dello Stato a ripiegare sui vecchi metodi, da sempre inefficaci? Le gelosie corporative dei magistrati? Le titubanze di una classe politica, condizionata da connivenze difficili da sciogliere? Una congiura sotterranea? “Nessun complotto, nessun complotto. La verità è più semplice, più impalpabile, più desolante. Quando nell’ 84, grazie alle rivelazioni di Buscetta, furono emessi una serie di mandati, che sfociarono poi nel maxi- processo contro numerosi imputati, e caddero dai loro piedistalli personaggi eccellenti come l’ex sindaco Ciancimino e i potenti fratelli Salvo, il Time dedicò una copertina alla Sicilia, intitolata Break-down on the mafia (Colpo vincente sulla mafia). Ci stavamo muovendo, finalmente, con metodi in qualche modo comparabili a quelli messi in atto negli Stati Uniti contro Cosa nostra. Purtroppo, per una serie di ragioni, quello che avrebbe dovuto essere il primo colpo si è limitato ad essere l’unico”.

Nessun complotto contro i pool Lei accenna ad una “serie di ragioni”, ma le lascia nel vago. Vorrebbe essere più esplicito? “Come le ho detto non si è trattato affatto di un complotto, ma, oserei dire, di una crisi di rigetto dalle molteplici origini. Non bisogna dimenticare che allora, ed anche dopo, vi era chi sosteneva la non esistenza della mafia come organizzazione complessa, coi suoi vertici, i suoi capi, i suoi gregari, un suo proprio dinamismo e strategia; e soprattutto una struttura molto forte e duratura. La visione riduttiva di una mafia essenzialmente molecolare, che proliferava grazie ad un clima diffuso ma contro cui vi era poco da fare, se non cercare, con poco successo, di perseguire di volta in volta i singoli delitti, cozzava con la filosofia del pool e dei maxi processi. Questa aveva anche fatto cadere anche tanti luoghi comuni, come l’ impossibilità di utilizzare i pentiti o di arrivare ad individuare i colpevoli nei delitti di mafia. Venne, così, alimentata la preoccupazione che, se si seguitava con la strategia dei pool, si sarebbe lasciato via libera a una furia repressiva la quale, per combattere la mafia, avrebbe anche finito per travolgere ordinamenti stabiliti e tradizionali”.

Forse avevate anche creato eccessive aspettative? “Indubbiamente. Giocò anche contro di noi il timore di alcuni settori di partito che le inchieste si prestassero a speculazioni politiche. Si scatenò, quindi, una controffensiva di proporzioni gigantesche e alcune giuste critiche furono stravolte in accuse distruttive: il pool venne definito un centro di potere, le difficoltà naturali dei maxi processi vennero enfatizzate, gli errori commessi da altri magistrati in situazioni diverse (vedi caso Tortora) vennero strumentalizzate contro di noi, attacchi feroci vennero mossi al protagonismo dei giudici e, persino, all’ uso delle scorte. Tutto questo era espressione di una reazione naturale e spontanea, senza alcun bisogno di ricorrere a dietrologie, di un sistema basato su equilibri pietrificati. La stessa polemica di Sciascia nei confronti dei professionisti dell’antimafia venne letta come un attacco al pool”.

Ma non può certo negare che oltre che con Orlando e i gesuiti, Sciascia ce l’avesse con il giudice Borsellino, che era il suo più stretto collaboratore ? “Non lo nego affatto, ma ho sempre considerato Sciascia un grande siciliano, profondamente onesto. La sua critica ai criteri di nomina di Borsellino venne da altri enfatizzata proprio per colpire una innovazione rivoluzionaria, essenziale per condurre davvero la lotta alla mafia: quella di privilegiare nelle nomine di prima linea il criterio di professionalità sulle aspettative automatiche di carriera, basate sull’ età. Ora Borsellino era stato nominato procuratore a Marsala in base al merito e non all’ età. Sciascia osservò che i vecchi criteri andavano osservati, almeno fino a quando non ne fossero sanciti dei nuovi”.

Aveva torto? “Forse non aveva colto il valore esemplare di quella nomina. Certo, è evidente che di fronte ad un meccanismo automatico, la scelta professionale comporta il rischio di raccomandazioni e d’ influenze anche politiche. Queste, peraltro, hanno altri mezzi per farsi sentire e non si possono esorcizzare i rischi facendosi scudo con l’ anzianità. Se così fosse non si capisce cosa ci stia a fare il Csm: basterebbe un impiegato addetto all’ aggiornamento del registro anagrafico dei magistrati. Comunque è un grave handicap per la giustizia che certi posti decisivi vengano assegnati come premio e non in base alle esigenze del servizio. Del resto la storia della mia esperienza siciliana parla da sola: la nomina di Meli a consigliere istruttore di Palermo nell’ ‘ 87 segnò la prima battuta d’ arresto; poi seguì nell’ ‘ 88 l’inchiesta del Csm su Borsellino e la vanificazione del pool. Quel nucleo di forze venne disperso. Subentrò la stanchezza e la delusione. Il terreno conquistato contro la mafia fu via via eroso. Frattanto, nel corso di queste laceranti vicende, i politici venivano affermando che il nuovo codice di procedura avrebbe messo a posto tutto”.

E così non è stato? “La questione centrale, che non riguarda solo la criminalità organizzata, sta nel trarre tutte le conseguenze sul piano dell’ordinamento giudiziario che il passaggio dal processo inquisitorio al processo accusatorio comporta.

Se questa riforma dell’ ordinamento non sopravviene rapidamente il nuovo processo è destinato a fallire.

Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa.

Gli occorrono, quindi, esperienze, competenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l’obbiettivo. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di para-giudice.

Il giudice, in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti.

Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e Pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri.

Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell’indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell’azione penale, desideroso di porre il Pm sotto il controllo dell’ Esecutivo.

È veramente singolare che si voglia confondere la differenziazione dei ruoli e la specializzazione del Pm con questioni istituzionali totalmente distinte.

Gli esiti dei processi, a cominciare da quelli di mafia, celebrati col nuovo rito, senza una riforma dell’ ordinamento, sono peraltro sotto gli occhi di tutti”.

L’investigazione deve fare un grande salto. Se non sbaglio si vuole un processo all’ americana (come si vede nei film), ma con una magistratura assolutamente all’ italiana. Nei processi di mafia il nuovo codice non ha, dunque, risolto nulla? “Si può dire che siamo in una delicatissima fase di transizione in cui si contrappongono due concezioni, quelle che già si scontrarono sui pool, tra chi sostiene che ogni magistrato può essere titolare di ogni tipo d’ indagine e chi, come il sottoscritto, reputa illusorio per questa via arrivare ad indagini con risultati processuali apprezzabili nei confronti di una criminalità organizzata che opera su scala nazionale e internazionale. Cosa facciamo? Seguitiamo a contrapporgli il procuratore di Patti o di S. Maria Capua Vetere, sol perché la polverizzazione individuale delle competenze della magistratura impedirebbe il suo condizionamento politico? E come rendere compatibile il coordinamento delle indagini tra una polizia con struttura sempre più centralizzata e una magistratura polverizzata nel territorio? Come arrivare a una strategia d’ intervento su larga scala? Un passo in avanti mi sembra la recente proposta di concentrare le inchieste sulla criminalità organizzata dalle 159 procure presso i tribunali alle 26 procure presso la Corti d’ Appello. Occorrerebbe ora orientarsi alla creazione di una struttura di procuratori esclusivamente dedicati a questo tipo d’ indagini e processi”.

Resta il fatto che i colpevoli non vengono scoperti o che i processi seguitino a concludersi con scarcerazioni e assoluzioni. Tutta colpa del nuovo codice? “È un codice di altissima civiltà giuridica, ma, per renderlo pienamente operativo, non può essere lasciato monco delle indispensabili strutture materiali e di una riforma dell’ ordinamento della magistratura, come ho cercato di spiegare. Del resto ce lo conferma proprio l’ esperienza processuale. Il vecchio codice privilegiava il reato associativo, che, d’ altra parte, era difficile da appurare quando si arrivava al dunque. Col nuovo codice bisogna provare soprattutto i delitti specifici, di cui l’ associazione mafiosa costituisce il quadro di riferimento (già col maxi-processo ci eravamo attenuti alla ricerca dei delitti specifici su cui incardinare le accuse). Ma come arrivarci senza un grande salto di qualità e di organizzazione della capacità investigativa, atta ad individuare e provare i fatti specifici (quindi micro- spie, infiltrati, agenti sotto copertura, pentiti, sofisticate indagini patrimoniali e quant’ altro)?”

L’utilizzazione dei pentiti è stata sovente disattesa dalle corti di seconda e terza istanza. Lei reputa ancora possibile la loro utilizzazione? “Su questo punto ci sono state enormi polemiche che non toccano l’essenza del pentitismo come elemento probatorio. Sbaglia chi confonde i collaboratori di giustizia, gente che ammette i propri reati e chiama la correità di altri, con i delatori o gli informatori. È , comunque, materia di grande delicatezza su cui si gioca la professionalità del magistrato che deve vagliare nel concreto l’ attendibilità delle dichiarazioni. Queste possono rivelarsi utilissime o creare problemi d’ inquinamento probatorio di dimensioni incredibili. Sta al libero convincimento del giudice accertarne la fondatezza e cercare i riscontri: ad esempio Buscetta diceva il vero quando mi dichiarò che Ciancimino era nelle mani dei corleonesi, ma per il mandato di cattura il necessario riscontro mi venne dalle indagini patrimoniali sull’ accusato. Ciò detto ho fiducia nel programma di protezione dei pentiti che sta entrando in vigore anche da noi, speriamo con risultati utili”.

È necessaria una specie di Fbi anche in Italia? “Vorrei fare una premessa di carattere più generale sul rapporto magistratura-polizia: ebbene io credo che sia profondamente sbagliata la concezione, che si evince anche dal nuovo codice, secondo cui il Pm è il capo effettivo, addirittura operativo, della polizia giudiziaria. Si è confuso l’ organo investigativo con l’ organo dell’ esercizio dell’ azione penale. Il controllo di un Pm che indica alla polizia i modelli giuridici validi e ne controlla l’ applicazione è una norma di civiltà, ma il timore che una polizia giudiziaria troppo indipendente possa ledere l’ indipendenza della magistratura si è tradotto nella pericolosa e velleitaria utopia di un Pm, magari di prima nomina, superpoliziotto per diritto. È questa una delle cause della attuale situazione catastrofica, in cui la polizia giudiziaria è indotta a deresponsabilizzarsi, attende istruzioni e si appiattisce sull’ inadeguatezza del Pm, divenuto punto di riferimento di ogni possibile errore”. Una sola agenzia addestrata e agguerrita Negli Stati Uniti una struttura a disposizione del procuratore nelle inchieste contro “Cosa nostra” è la cosiddetta “Strike force”. Il gruppo interforze di cui si parla come di una futura Fbi italiana è qualcosa di analogo? “Non direi: la forza d’ urto americana è basata su una collaborazione interdisciplinare tra uomini delle varie agenzie (Fbi, antidroga, delitti fiscali, dogane, polizia territoriale). Da noi abbiamo tre organismi – Carabinieri, Ps e GdF – con competenze promiscue e indifferenziate. Si dice che questo esalta una concorrenza positiva ma non è vero niente: non serve a nessuno che tutti e tre lavorino sulle stesse indagini e questo provoca solo duplicazioni e intralci reciproci. Occorre puntare ad una agenzia investigativa, come c’ è in tutti i paesi, un corpo bene addestrato e professionalmente agguerrito. Forse, però, sarebbe opportuno procedere per gradini intermedi, sulla base di una idea guida, iniziando con un coordinamento dei vertici e andando avanti con progressive modifiche per arrivare ad un corpo unico d’ investigatori”.

La trasmissione di Samarcanda-Costanzo ha lasciato, tra gli altri, qualche strascico polemico circa la sua posizione. Non le sembra il caso di chiarirla meglio? “Posso solo dire che nutro sempre il timore che, a volte, il parlare di mafia, confondendo cose giuste e accuse generiche, possa concludersi con una glorificazione involontaria di Cosa nostra, la quale accresce la sua influenza quando le parole non sono seguite da fatti; allo stesso tempo, però, sono convinto che una delle maggiori spinte e aiuti alla lotta alla mafia venga dalla consapevolezza del fenomeno, dal coinvolgimento della opinione pubblica, dalle denunce della stampa e della Tv. Dunque, più se ne parla e meglio è: a condizione che si abbia consapevolezza della responsabilità delle cose che si dicono“.

MARZO 1989 – La lezione inedita del dottor Giovanni Falcone sulla separazione delle carriere

1ª PARTE

2ª PARTE

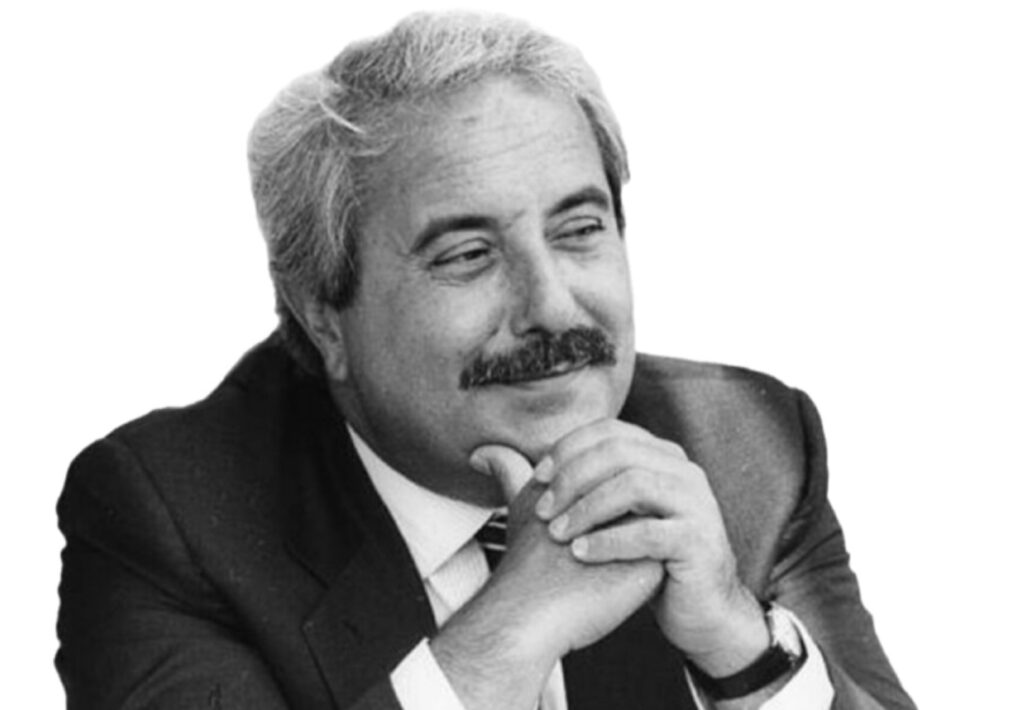

Giovanni Falcone, spiegò perché giudici e procure dovevano avere carriere separate. Lo riportò “il Dubbio” del primo giugno che pubblicó un estratto dal libro ‘ La posta in gioco. Interventi e proposte per la lotta alla mafia’ – Bur biblioteca univ. Rizzoli. Un approfondimento a firma di Giovanni Falcone qui di seguito riportato.

«Timidamente, dunque, e tra molte esitazioni e preoccupazioni, comincia a farsi strada faticosamente la consapevolezza che la regolamentazione delle funzioni e della stessa carriera dei magistrati del pubblico ministero non può più essere identica a quella dei magistrati giudicanti, diverse essendo le funzioni e, quindi, le attitudini, l’ habitus mentale, le capacità professionali richieste per l’espletamento di compiti così diversi: investigatore a tutti gli effetti il pubblico ministero, arbitro della controversia il giudice. Su questa direttrice bisogna muoversi, accantonando lo spauracchio della dipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo e della discrezionalità dell’azione penale, che viene puntualmente sbandierato tutte le volte in cui si parla di differenziazione delle carriere.

Disconoscere la specificità delle funzioni requirenti rispetto a quelle giudicanti, nell’antistorico tentativo di continuare a considerare la magistratura unitariamente, equivale paradossalmente a garantire meno la stessa indipendenza e autonomia della magistratura,costituzionalmente garantita sia per gli organi requirenti che per gli organi giudicanti.

È unanimemente riconosciuto che i valori dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura non costituiscono un privilegio di casta, ma un necessario riconoscimento previsto al fine di garantire l’imparzialità del giudice e l’eguaglianza del cittadino di fronte alla legge; si tratta quindi di valori che debbono essere intesi non in senso formale, ma in funzione dei fini in vista dei quali sono stati riconosciuti.

Se così è, a me sembra che continuando a disciplinare unitariamente la carriera dei magistrati con funzioni giudicanti e quella dei magistrati requirenti, non si potranno cogliere normativamente le specificità delle funzioni requirenti e, quindi, non si potranno disciplinare adeguatamente quei passaggi centrali in cui in concreto si gioca l’autonomia e l’indipendenza del pubblico ministero; dal momento che non si può disconoscere che un giudice penale, ormai passivo e terzo rispetto all’esercizio dell’azione penale e alla attività di acquisizione delle prove, ha esigenze di indipendenza e di autonomia, identiche nella sostanza ma ben diverse nel loro concreto atteggiarsi, rispetto a un pubblico ministero che ha la responsabilità e l’onere, non solo dell’esercizio dell’azione penale, ma anche della ricerca delle notizie di reato e degli elementi che gli consentiranno di esercitare utilmente il suo magistero. Se non si porrà mente con attenzione a questo delicato aspetto della questione, si correrà il rischio – e già si colgono alcuni segnali in questa direzione – di impantanarsi in dibattiti estenuanti e fuorvianti su problemi che, pur essendo indubbiamente importanti (come ad esempio quello sulla obbligatorietà dell’azione penale), non colgono l’essenza della questione, che è quella di dare slancio e incisività all’azione penale del pubblico ministero, garantendo, però, l’indipendenza e l’autonomia di tale organo.

I valori di autonomia e indipendenza rapportati al ruolo del pubblico ministero nell’impianto complessivo della Costituzione, non equivalgono a sostanziale irresponsabilità.

E con ciò, ovviamente, non mi riferisco soltanto alle responsabilità penale, civile e disciplinare, connesse a violazioni di doveri di condotta espressamente sanzionati. Mi riferisco, piuttosto, alla responsabilità per la funzionalità degli uffici di procura e per la politica giudiziaria complessiva, che non può essere lasciata alla mercé delle scelte, prive di adeguati controlli, dei capi degli uffici – o peggio dei singoli magistrati – senza alcuna possibilità istituzionale di intervento.

Tanto non giova alla resa del servizio- giustizia in termini di reale, coordinato e generalizzato contrasto delle manifestazioni di criminalità, e non giova nemmeno in termini di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; dato che, ad esempio, un evasore fiscale di Torino sarà perseguito, a differenza di quello di Palermo, perché il procuratore della Repubblica del luogo avrà privilegiato – nell’impossibilità di attivarsi per tutti i reati di competenza – la persecuzione di siffatte attività illecite, piuttosto che, ad esempio, della microcriminalità, senza dovere per questo rendere conto delle ragioni e dei criteri che hanno orientato la sua scelta. Ma ciò non giova neanche all’immagine della giustizia, che a fronte di interventi talora tempestivi soltanto per fatti di scarsa rilevanza sociale, e talora tardivi per episodi di elevata pericolosità, appare all’opinione pubblica come una variabile impazzita del sistema.

Mi rendo perfettamente conto che l’argomento è fra i più delicati e che merita attenta riflessione.

Mi piace in proposito ricordare, che in sede di Costituente, proprio uno dei maggiori sostenitori dell’indipendenza della magistratura, l’on. Calamandrei, sul rilievo che un sistema di assoluta separazione della magistratura dagli altri poteri dello Stato presentava inconvenienti di segno opposto, ma non meno gravi, rispetto a quelli di dipendenza dall’esecutivo, propose la istituzione di un «Procuratore Generale Commissario della Giustizia», scelto tra i procuratori generali di Corte d’appello o di cassazione, nominato dal presidente della Repubblica su designazione delle Camere, con diritto di prendere parte alle sedute del Consiglio dei ministri con voto consultivo e responsabilità di fronte al Parlamento per il buon funzionamento della giustizia».

13.9.2023 – Greco (CNF): “Separazione carriere magistrati è indispensabile” – CNF News

Audizione davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati

«Riteniamo che sia indifferibile il momento della separazione delle carriere dei magistrati in due ordini differenti, ossia tra magistratura giudicante e inquirente. Se si vuole attuare il principio costituzionale del giusto processo separare le due funzioni è indispensabile. Perché altrimenti è come se l’arbitro di una partita di calcio appartenesse a una delle due squadre che si sfidano in campo. I timori espressi sui rischi di questa riforma sono assolutamente infondati, non esiste il pericolo di una magistratura assoggettata al potere esecutivo. Nei sistemi democratici più avanzati c’è separazione delle funzioni tra magistratura giudicante e inquirente. È nelle dittature che chi giudica e chi accusa appartengono allo stesso soggetto. Oggi, in Italia, il processo si celebra tra due colleghi e un estraneo: i due colleghi sono il giudice e il pm, l’estraneo è l’avvocato difensore». Così Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense in audizione in commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati sulle proposte di legge sulla separazione delle carriere dei magistrati.

“𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗘 𝗡𝗢𝗥𝗗𝗜𝗢 𝗡𝗢𝗡 𝗨𝗦𝗜𝗡𝗢 𝗜𝗟 𝗡𝗢𝗠𝗘 𝗗𝗜 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡𝗘”

Giuseppe Pipitone intervista 𝐀𝐥𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐯𝐢𝐥𝐥𝐨 sul Fatto Quotidiano del 31/05/2024

Alfredo Morvillo è furibondo. “Carlo Nordio deve lasciar riposare in pace i morti”, ripete più volte il fratello di Francesca, la moglie di Giovanni Falcone, uccisa con lui nella strage di Capaci. Magistrato in pensione, a Morvillo non è piaciuto che il guardasigilli abbia dedicato a suo cognato la riforma sulla separazione delle carriere. “Questo è il solito giochetto: usano il nome di Falcone come prova della bontà delle loro tesi”, dice l’ex pm. “Eppure – sottolinea – quando il ministro parla di concorso esterno, di intercettazioni o di 41 bis, si guarda bene dal citare Falcone: come mai? Forse perché in realtà tra le posizioni di Nordio e quelle di Giovanni c’è un abisso”.

𝐈𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐚𝐬𝐨, 𝐩𝐞𝐫𝐨̀, 𝐢𝐥 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐅𝐚𝐥𝐜𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐞̀ 𝐮𝐧 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐭𝐨: 𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞, 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐝’𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨? Non è affatto vero, questa è una mistificazione. Per fortuna siamo ancora in tanti che conosciamo il pensiero di Giovanni, essendo cresciuti al suo fianco.

𝐄𝐩𝐩𝐮𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐯𝐢𝐫𝐠𝐨𝐥𝐞𝐭𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐅𝐚𝐥𝐜𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐥 𝐭𝐞𝐦𝐚. 𝐀𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐌𝐞𝐥𝐨𝐧𝐢 𝐥𝐢 𝐡𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐬𝐮𝐢 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐢𝐥 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐞̀ 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐨, 𝐧о? Sono frasi che fanno parte di un discorso più ampio, pronunciato da Falcone in due interventi del 1989 e 1990, come ha ricordato Gioacchino Natoli: Giovanni era contrario alla separazione delle carriere. Semmai era un sostenitore della cosiddetta separazione delle funzioni o quantomeno della necessità di una specializzazione per l’ufficio del pubblico ministero.

𝐈𝐧 𝐮𝐧’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟗𝟗𝟏, 𝐩𝐞𝐫𝐨̀, 𝐅𝐚𝐥𝐜𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐯𝐚: “𝐈𝐥 𝐩𝐦 𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧 𝐭𝐢𝐩𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐥 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞, 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐜𝐞 𝐞̀ 𝐨𝐠𝐠𝐢, 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐞”. Quelle risposte sono decontestualizzate. All’epoca era entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale e Falcone esponeva le sue preoccupazioni sul cambiamento delle funzioni dei pm.

𝐎𝐯𝐯𝐞𝐫𝐨? Con la riforma, gli uffici della Procura sarebbero stati improvvisamente investiti dell’onere del coordinamento delle indagini, che fino a quel momento era compito dell’Ufficio Istruzione. Falcone sapeva che le Procure non avevano esperienza pregressa in materia, dunque riteneva necessaria una sorta di specializzazione.

𝐃𝐮𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐬𝐢 𝐬𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢 𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐦 𝐞 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢? Ma questo non ha niente a che vedere con la separazione delle carriere: anche Armando Spataro ha scritto di recente che Falcone era contrario. Semmai poneva una necessità: i pm non avevano mai coordinato le indagini, dunque avrebbero dovuto avere una preparazione supplementare, al di là delle semplici materie del concorso. D’altra parte se parliamo di separazione delle carriere dovremmo anche ricordare che tipo di carriera ha fatto Giovanni.

𝐍𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨̀ 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞? Per quattro volte: fu pretore, giudice, pm, Procuratore aggiunto e poi magistrato fuori ruolo al ministero. Lo stesso ha fatto Paolo Borsellino.

𝐄𝐩𝐩𝐮𝐫𝐞 𝐢 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐬𝐢 𝐟𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐬𝐜𝐮𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐥 𝐧𝐨𝐦𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐮𝐨 𝐜𝐨𝐠𝐧𝐚𝐭𝐨. E magari in questo modo evitano di ricordare che la separazione delle carriere era contenuta nel 𝑷𝒊𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝒓𝒊𝒏𝒂𝒔𝒄𝒊𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒎𝒐𝒄𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑷2 𝒅𝒊 𝑳𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑮𝒆𝒍𝒍𝒊. Per questo dico a Nordio di lasciar riposare in pace i morti. Vada pure avanti con le sue riforme, anche più inutili di questa, ma la smetta di citare a sproposito il nome di chi non c’è più e non può replicare.

𝐌𝐢 𝐬𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐥𝐞 𝐩𝐢𝐚𝐜𝐞: 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́? Questa riforma non ha niente a che vedere coi problemi attuali del sistema giustizia, che sono ben altri. Avere un giudice che fa una carriera separata rispetto a quella del pm in che modo velocizzerà i processi? Direi nessuno. In compenso si avrà un altro effetto.

𝐐𝐮𝐚𝐥𝐞? Aver svolto entrambe le funzioni, di giudicante e di requirente, consente al magistrato di avere una cognizione completa della giurisdizione. Lo dico avendo fatto sia il pm che il giudice. La verità è che questa riforma ha un altro obiettivo.

𝐂𝐢𝐨𝐞̀? Ritengo che sia gravemente offensivo dipingere i giudici come passacarte delle Procure, influenzabili solo per aver fatto lo stesso concorso del pm. Ma risponde a un’operazione portata avanti negli ultimi anni da quasi tutte le forze politiche: si vuole diffondere sfiducia nei confronti della giustizia. Solo che quando in un Paese viene meno la fiducia nella giustizia, cominciano a essere in pericolo anche le libertà democratiche

Nel maggio del 2017, le camere penali e il Partito Radicale stavano raccogliendo le firme per la separazione delle carriere. Massimo Bordin, nel suo corsivo su Il Foglio, scrive di aver firmato e ricorda che già negli anni ’80 i radicali avevano posto la questione: l’ANM era ovviamente contraria, ma non diversi singoli magistrati che mostrarono apertura. Tra di loro Giovanni Falcone.DAMIANO ALIPRANDI

Alfredo Morvillo: ”Falcone favorevole alla separazione delle carriere? È una mistificazione”

Il fratello della magistrata Francesca: “Carlo Nordio deve lasciar riposare in pace i morti”

È una “mistificazione” affermare che Giovanni Falcone era favorevole alla separazione delle carriere.

Il magistrato ucciso a Capaci il 23 maggio 1992 disse che “il pm non deve avere nessun tipo di parentela con il giudice e non deve essere, come invece è oggi, una specie di paragiudice”, ma quella frase fa parte di un discorso molto più ampio “pronunciato da Falcone in due interventi del 1989 e 1990, come ha ricordato Gioacchino Natoli: Giovanni era contrario alla separazione delle carriere. Semmai era un sostenitore della cosiddetta separazione delle funzioni o quantomeno della necessità di una specializzazione per l’ufficio del pubblico ministero”.

È tranciante Alfredo Morvillo in merito alla nuova trovata del governo sulla separazione delle carriere inserito nella (schi)forma sull’ordinamento della giustizia.

Nell’intervista rilasciata al ‘Fatto Quotidiano‘ l’ex giudice nonché fratello della magistrata Francesca Morvillo ha ribadito che le affermazioni di Falcone sono state “decontestualizzate“: infatti, ha spiegato Morillo, c’era una necessità: i pm non avevano esperienza di coordinamento delle indagini, per questo “avrebbero dovuto avere una preparazione supplementare, al di là delle semplici materie del concorso. D’altra parte se parliamo di separazione delle carriere dovremmo anche ricordare che tipo di carriera ha fatto Giovanni”.

Ma “questo è il solito giochetto: usano il nome di Falcone come prova della bontà delle loro tesi”, ha detto l’ex pm. “Eppure – sottolinea – quando il ministro parla di concorso esterno, di intercettazioni o di 41 bis, si guarda bene dal citare Falcone: come mai? Forse perché in realtà tra le posizioni di Nordio e quelle di Giovanni c’è un abisso”. “Per quattro volte: fu pretore, giudice, pm, Procuratore aggiunto e poi magistrato fuori ruolo al ministero. Lo stesso ha fatto Paolo Borsellino“.

Eppure i fautori della riforma si fanno scudo con le parole del magistrato ucciso il 23 maggio senza però ricordare “che la separazione delle carriere era contenuta nel Piano di rinascita democratica della P2 di Licio Gelli. Per questo dico a Nordio di lasciar riposare in pace i morti. Vada pure avanti con le sue riforme, anche più inutili di questa, ma la smetta di citare a sproposito il nome di chi non c’è più e non può replicare”.

Infine Morvillo ha commentato così il testo di riforma approvato da poco in consiglio dei ministri: “Ritengo che sia gravemente offensivo dipingere i giudici come passacarte delle Procure, influenzabili solo per aver fatto lo stesso concorso del pm. Ma risponde a un’operazione portata avanti negli ultimi anni da quasi tutte le forze politiche: si vuole diffondere sfiducia nei confronti della giustizia. Solo che quando in un Paese viene meno la fiducia nella giustizia, cominciano a essere in pericolo anche le libertà democratiche”. AMDuemila 31 Maggio 2024

Separazione delle carriere, che cos’è, a chi conviene, perché se ne parla

18/09/2025 La separazione delle carriere dei magistrati (Pm che fanno indagini e giudici che emettono sentenze) è un punto controverso che da anni fa discutere la giustizia. Cerchiamo di capire che cosa è e se davvero converrebbe a noi comuni cittadini

La separazione delle carriere dei magistrati (Pm che fanno indagini e giudici che emettono sentenze) è un punto, controverso, che ritorna ciclicamente e viene a galla da decenni ogni volta che si parla di riforme della giustizia. Cerchiamo di capire che cosa è e se davvero converrebbe a noi comuni cittadini.

CHE COSA SI INTENDE PER SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

In Italia magistrati requirenti (Pubblici ministeri, quelli che fanno le indagini) e magistrati giudicanti (giudici di Tribunale e Corti) appartengono alla stessa carriera, nel senso che sono selezionati da un unico concorso e dei loro trasferimenti e dei loro procedimenti disciplinari si occupa il Consiglio superiore della magistratura. La Costituzione stabilisce che la magistratura è autonoma e indipendente ed è soggetta soltanto alla legge. E i magistrati si distinguono tra loro soltanto per funzioni. Chi chiede la separazione delle carriere vorrebbe (sulla carta) imporre all’inizio della carriera una scelta radicale e definitiva tra una funzione e l’altra, un programma tra le altre cose presente nel disegno sovversivo del piano di Rinascita di Licio Gelli.

DA PM A GIUDICE E VICEVERSA, QUANTE VOLTE ACCADE NELLA REALTÀ

Nel corso del tempo le funzioni sono state sempre più rigidamente separate, a partire dalla riforma Castelli del 2006, che ha reso il passaggio dal ruolo di Pm a quello di giudice e viceversa parecchio scomodo e quindi poco ambìto, tanto da renderlo marginale: tra il 2011 e il 2016, per dire, il passaggio ha riguardato rispettivamente lo 0,21% dei requirenti e lo 0,83 dei giudicanti, laddove nella seconda metà degli anni Novanta erano nell’ordine rispettivamente del 6/8,5% e del 10/17% (dati ufficio statistico Csm). Se ne evince che con la riforma dell’ordinamento il problema è divenuto numericamente sempre meno significativo. Sono numeri destinati a ridursi ancora da quando la riforma Cartabia (2022) ha ridotto la possibilità del passaggio da quattro a una sola volta in carriera, nei primi dieci anni. Anche perché già da prima servivano cinque anni di permanenza nel ruolo e un concorso di idoneità ogni volta, ma soprattutto perché si tratta di cambiare distretto e anche Regione e a volte nemmeno basta, perché è precluso anche l’ufficio competente per legge a occuparsi di indagini che coinvolgono magistrati del distretto di provenienza (quindi un Pm di Torino non può fare il giudice – e viceversa – nel distretto di Milano, uno di Roma nel distretto di Perugia e così seguitando). Per cambiare funzione bisogna andare più lontano: vuol dire cambiare città, terremotare vite e infatti lo si chiede sempre più di rado. A meno che non si cambi proprio mestiere passando dal civile al penale e viceversa, il che è improbabile e molto raro.

PERCHé SE NE PARLA SPESSO

Chi chiede carriere separate sostiene che la modalità attuale renderebbe meno paritarie le parti del processo (Pm e avvocato) davanti al giudice. Ma in Italia il Pm non è un avvocato dell’accusa, non ha il dovere di portare a casa la condanna (come invece l’avvocato ha il dovere di fare il possibile per ottenere la sentenza più favorevole al suo cliente), ma ha l’obbligo di indagare per la verità, cioè cercando anche le prove a favore dell’indagato, se ce ne sono che lo scagionano, tanto che se si convince che l’indagato sia innocente deve chiedere l’archiviazione in Udienza preliminare e, pure, se al termine del dibattimento (la parte pubblica del processo ndr.) si convince che la prova che si è formata davanti al giudice non confermi l’ipotesi della pubblica accusa, anche se il suo compito è stato di sostenerla in udienza, deve chiedere l’assoluzione dell’imputato.

Tutto questo a maggiore garanzia dell’imputato di come sarebbe se il Pm fosse un avvocato dell’accusa, parte tout court e non parte imparziale come è ora. Sotto la richiesta delle carriere separate in realtà si nasconde il sospetto che l’appartenere alla stessa carriera determini un giudice meglio disposto verso Pm che verso l’avvocato difensore. Ma le statistiche (fonte inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 in Cassazione) smentiscono questo pregiudizio, se è vero che in primo grado le assoluzioni sono il 50%. Il problema in questo caso potrebbe venire dal fatto che una parte di questi dibattimenti che finiscono in assoluzioni potrebbe essere evitata se fosse più robusto il filtro in udienza preliminare: è questo un tema già affrontato nel 2022 dalla riforma Cartabia che ha rafforzato il filtro del Gip. Ma questo non ha nulla a che fare con la separazione delle carriere. Chi non condivide l’idea della separazione nota tra l’altro che curiosamente nessuno di quelli che temono giudici appiattiti sul Pm ha mai chiesto, invece, di separare le carriere di giudici di primo e di secondo grado e gli stessi dalla Cassazione. Eppure anche loro giudicano sull’operato di altri giudici con cui condividono Csm, concorso e cultura.

CARRIERA COMUNE O SEPARATA, CHE COSA GARANTISCE DI PIù IL CITTADINO

Chi sostiene l’importanza di mantenere come da Costituzione le carriere, il concorso e la formazione unite, lo fa in nome dell’importanza di mantenere una comune cultura della giurisdizione tra giudice e Pm. Cerchiamo di capire che cosa significa: se un Pm ha in comune il metodo di ragionamento con il giudice, sa ragionare come lui, ne condivide la formazione, si rischia meno che diventi un super poliziotto, sarà più affidabile nel verificare la saldezza della propria ipotesi di accusa prima di portarla al vaglio del giudice. Perché poi è anche da questo che si giudica un Pm: come diceva Falcone, andare a dibattimento contro i mafiosi con prove che non reggono è un regalo che si fa alla mafia, quindi meglio saper fare un passo indietro prima, al momento di verificare la saldezza delle prove e la tenuta del rispetto delle regole formali.

Non per caso, proprio per quella cultura comune tra Pm e giudice, come vediamo anche nei telefilm e nei legal thriller costruiti sul modello italiano, il Pm è quello che “rompe le scatole” sulle regole al Montalbano di turno, impedendogli fughe in avanti quando il commissario è tentato di andare per le spicce alla sostanza. Anche perché la polizia giudiziaria dipende funzionalmente dal Pm che è tenuto a sorvegliare sul rispetto delle norme. Nella realtà questo aspetto, che unisce il Pm alla cultura del giudice più che a quella del poliziotto, garantisce meglio chi si trova sotto accusa, specie se non è di quelli che possono pagarsi difensori principi del foro.

Proprio per questo una corrente di pensiero trasversale ad avvocatura, magistratura e ambito accademico porta alcuni a sostenere che per meglio garantire il cittadino sarebbe utile al contrario prevedere che chi si appresta a fare il Pm cominci per qualche tempo come giudice in un collegio, anche se questo contrasta con la carenza di magistrati, tanto che per coprire i buchi si sono a volte, in emergenza, al contrario accorciati i tirocini, rimedio utile nell’immediato, ma alla lunga poco lungimirante.

UN TEMA TECNICO CHE NE NASCONDE UNO POLITICO

Spesso accade che il dibattito sui temi della giustizia, come affermava Giovanni Maria Flick nell’intervista pubblicata sul numero 21/2021 di Famiglia Cristiana, sulla carta molto tecnici nascondano in realtà divergenze tutte politiche. Il tema della separazione delle carriere, da trent’anni lacerante, è uno di questi: il tema è tecnico, è delicato valutare le conseguenze della riforma, non è qualcosa di cui il comune cittadino possa facilmente afferrare le ricadute al di fuori degli slogan. Ma sono in molti a ritenere che dietro il tema tecnico, ormai statisticamente marginale, di permettere o non permettere a Pm e giudici di passare da una funzione all’altra e quanto, si nasconda in realtà l’intento politico di cominciare da qui per assoggettare progressivamente l’ufficio del Pm all’esecutivo, col risultato che a quel punto sarebbero i Governi a decidere di volta in volta (a seconda del colore e del consenso) quali cassetti un Pm può aprire e quali no.

Ma in questo caso il rischio è che un cittadino, uguale agli altri davanti alla legge secondo l’articolo 3 della Costituzione, possa diventare un po’ meno uguale e che il divario tra potenti e comuni cittadini si stringa o si allarghi, a seconda che il Governo di turno decida che i cassetti del potere possano essere aperti o debbano restare chiusi.

CHE COSA DICE L’ESPERIENZA PASSATA E PRESENTE

La storia e anche il presente (in Polonia, in Ungheria, in Turchia) insegnano che meno è indipendente la giurisdizione, più è attratta sotto l’egida dei Governo, meno garanzie si danno al cittadino nelle maglie della giustizia. Anche per questo il Consiglio d’Europa non per caso almeno dal 2000 – vedi Rec. (2000) 19 ¬– nei documenti in cui si ragiona di armonizzazione dei sistemi giudiziari europei, suggerisce di favorire cultura comune tra giudici e Pm e di non impedire il passaggio tra le funzioni e indica la indipendenza del Pubblico ministero come il modello cui tendere per l’Ue.

DALLA RIFORMA CARTABIA ALLA RIFORMA NORDIO

Con la riforma Cartabia, giunta a destinazione dopo una complicata mediazione politica tra posizioni molto distanti nel governo di larghe intese con a capo Mario Draghi, i passaggi di funzioni sono stati ridotti nel corso del 2022 da 4 a 1, cosa che dovrebbe nei fatti ridurre ai minimi le effettive richieste di transizione da una funzione all’altra. Nel 2022 le richieste di passaggio di funzione sono state 25, nel 2023 34 forse lievemente accresciute dal fatto che se passasse la riforma non sarebbe più possibile cambiare (dato Csm, allegato al parere sulla riforma del gennaio 2024) su un organico di quasi 10.000 magistrati, con le nuove regole in vigore questi numeri marginali sono destinati a ridursi ancora perché la legge prevede che il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa (art. 12) possa avvenire soltanto una volta nel corso della carriera entro 10 anni dalla prima assegnazione delle funzioni. Trascorso tale periodo, è ancora consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, purché l’interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali; il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, purché il magistrato non si trovi, neanche in qualità di sostituto, a svolgere funzioni giudicanti penali o miste. Nella pratica il secondo passaggio implica che si cambi lavoro, cioè si finisca ad agire su un diverso rito procedurale, passando dal penale al civile o al diritto del lavoro. Una cosa difficilissima e assai improbabile perché implica la fatica improba di acquisire gli automatismi di un rito processuale diversissimo.

Al momento i numeri fanno pensare che i rari casi di richiesta di cambio di funzioni riguardino casi quasi estremi: o chi ha accettato, non avendo più altri posti disponibili, una prima nomina molto lontana dalla propria residenza e voglia riavvicinarsi o chi si trovi per contingenze che si modificano nel corso della vita in una situazione di incompatibilità “ambientale”. (Es. Un figlio diventato avvocato nello stesso foro…, l’aver sposato nel mentre un collega con funzioni incompatibili o un avvocato della stessa città…e magari per non finire in una sede troppo lontana ci si adatta a cambiare funzione per averne una più comoda).

Neppure questo, che è una separazione delle funzioni nei fatti, però è bastato a togliere la questione dal dibattito, cosa che dimostra che il tema è nella realtà più politico che tecnico. Non per caso era oggetto di uno dei referendum indetti nel 2022 con il sostegno inedito di Lega e Radicali, che non hanno raggiunto il quorum. Non per caso è tuttora uno dei cavalli di battaglia del ministro della Giustizia del Governo Meloni Carlo Nordio (che però non l’ha sempre pensata come ora su questo tema, almeno a giudicare dalla sua firma presente in calce a un appello del 1994, quando ancora era Pm, proprio contro la separazione) e torna d’attualità con più forza ogni volta che sale la tensione tra potere esecutivo e potere giudiziario.

IL DDL PER LA SEPARAZIONE TARGATO MELONI

La bozza di disegno di Legge targato Governo Meloni in tema di separazione delle carriere entra ufficialmente in Consiglio dei Ministri il 29 maggio 2024, citato all’ordine del giorno con queste parole: «Schema di disegno di legge costituzionale: Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». La tempistica, molto vicina a una tornata elettorale, finisce per evidenziare la valenza politica della questione. La calendarizzazione è solo l’inizio del complesso iter previsto per le norme che modificano la Costituzione.

Facile prevedere che il tema, non di poco momento per le sue implicazioni, farà discutere a lungo. Anche la citazione all’ordine del giorno dell’istituzione di una Corte disciplinare, che si vorrebbe a sostituire la sezione disciplinare del Csm che attualmente si occupa dei procedimenti disciplinari dei magistrati, è destinata a tenere banco nel dibattito. Non nuova come idea, già ventilata in passato anche in punti diversi dell’arco parlamentare, pone infatti il complesso problema di come disegnarla in modo da garantire l’autonomia e l’indipendenza della Corte, perché a cascata, data la delicatezza del potere decisionale in ambito disciplinare, potrebbe ripercuotersi indirettamente sull’indipendenza e l’autonomia della magistratura previste dalla Costituzione. Il Ddl approvato in Commissione Affari costituzionali alla Camera il 3 dicembre 2024, approdato “blindato” in aula a Montecitorio l’8 gennaio 2024, ne è uscito con l’approvazione alla prima lettura il 16 gennaio, non senza polemiche per la cosiddetta blindatura del testo, senza cioè possibilità di apportare modifiche tramite emendamenti. Trattandosi di riforma costituzionale richiede una doppia lettura in entrambe le Camere e, in mancanza di maggioranza dei due terzi, un referendum confermativo.

LA FORMA E LA SOSTANZA

Il Governo Meloni nel sostenere la separazione asserisce di non avere alcuna intenzione di ridurre l’indipendenza del Pm, formalmente è possibile che questo sia vero come primo passaggio, ma la preoccupazione principale viene dal fatto che l’approvazione della riforma porterebbe a un ufficio di Pm separato, e come tale troppo forte e troppo vicino alla Polizia e dunque meno garantista, e che una qualche forma di assoggettamento all’esecutivo, in conseguenza dell’effetto della modifica della separazione, possa avvenire in un secondo momento a breve scadenza o da parte di un Governo successivo.

Un adagio, citato spesso dai costituzionalisti, vuole che “le Costituzioni siano le regole che i popoli si danno da sobri, perché valgano anche nel caso in cui si cada in preda ai fumi dell’alcol”, il suo significato sta a indicare che per precauzione sarebbe il caso usare la massima cautela nel modificare le Carte costituzionali, nei punti che impattano su principi democratici (l’indipendenza della magistratura è uno di questi), perché i Governi passano, mentre le Costituzioni restano e nessun governo, quand’anche possa garantire sulla propria sobrietà – fuor di metafora sulle proprie inappuntabili intenzioni -, potrà prendere impegni contro l’ebbrezza dei governi successivi e per conto di chi verrà dopo.

CHE COSA PREVEDE IL DDL COSTITUZIONALE

1. La separazione delle carriere di pm e giudici da selezionarsi con due diversi concorsi, senza più possibilità di passare da una funzione all’altra nel corso dell’attività lavorativa, decidendo che cosa fare da grandi prima di cimentarsi nel concorso e non come è stato fin qui dopo i 18 mesi di tirocinio in cui il neomagistrato sperimenta diverse esperienze giudicanti, requirenti, civili e penali sperimentando sul campo le proprie attitudini, prima di scegliere. Anche se storie personali di magistrati in carne e ossa invece dimostrano che il più delle volte proprio l’esperienza diretta in quella fase porta a meglio comprendere le proprie inclinazioni e, se occorre, a cambiare l’idea astratta iniziale.

2. La divisione e duplicazione del Consiglio superiore della magistratura (Csm), l’organo di autogoverno previsto dalla Costituzione. Ora è unico e composto per 2/3 di magistrati (“togati”) eletti dalla magistratura e per 1/3 di giuristi eletti dal Parlamento in seduta comune (“laici”). Con la riforma si sdoppierà, mantenendo le proporzioni: un Csm per i circa 2.000 pubblici ministeri e uno per i circa 8.000 giudici. Cambia radicalmente il modo di entrare a farne parte: i togati saranno scelti con un sorteggio puro tra tutti i magistrati; i “laici”, con un sorteggio “temperato”, su un elenco di nomi eletti dal Parlamento. Insomma, sui togati decide il caso; sui laici la politica si riserva un margine di scelta, cosa che crea una disparità. Entrambi presieduti dal presidente della Repubblica, i due Csm conservano i compiti attuali (nomine, trasferimenti, valutazioni di professionalità di Pm/giudici e pareri consultivi al Governo), ma perdono la competenza disciplinare. La preoccupazione è che tutto questo porti a indebolire, nella divisione, il valore di contrappeso di un organo di rilevanza costituzionale che i Costituenti avevano disegnato unito.

3. La riforma affida, invece, i processi disciplinari per i magistrati a una, tutta nuova, Alta corte, composta da 15 giudici: tre nominati dal presidente della Repubblica (che ne fa parte con il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione); tre sorteggiati da un elenco predisposto dal Parlamento; sei tra magistrati giudici e pm estratti a sorte. La questione è delicata, perché può porre problemi sulle garanzie di indipendenza dell’Alta corte.

Il Csm ha dato alla riforma parere contrario.

“Canguro” e “seduta fiume”, perché fa discutere il testo “blindato”

Nel dibattito al Senato sulla “separazione delle carriere” approvata in prima lettura alla Camera il 16 gennaio 2025 e in Senato il 22 luglio (poi terza lettura passata alla Camera il 18 settembre, poi tornerà al Senato in attesa di refendum senza quorum, probabilmente la prossima primavera) ha fatto discutere il “canguro”, uno strumento per “tagliare” gli emendamenti e far procedere l’approvazione più spedita. Ma che cos’è esattamente il “canguro” e perché si teme sia un problema in una riforma costituzionale per cui chi la sostiene vuole un testo “blindato” ossia non emendabile?

«Il cosiddetto “canguro”», ha spiegato il costituzionalista Roberto Bin, interpellato da Fc, «è uno strumento normale di prassi per contrastare l’ostruzionismo parlamentare, ma una cosa sono le leggi ordinarie una cosa è una riforma costituzionale (il caso della Separazione delle carriere, ndr.): dato che sono strumenti con cui la maggioranza riesce a togliere spazi alle minoranze, possono diventare un problema se diventano tecniche anti dibattito, di marginalizzazione del Parlamento. In questi casi se la minoranza subisse un serio vulnus la possibile reazione potrebbe essere la sollevazione del conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale».

Nella terza lettura alla Camera, passata con 88 voti, il 18 settembre, ha fatto discutere altrettanto, anzi di più, si è finiti in rissa, e per le medesime ragioni invece in la cosiddetta “seduta fiume”, una seduta lunghissima, ritenuta dall’opposizione una forzatura, servita a garantire un’approvazione rapida. Tutto a questo a seguito di prima e seconda lettura in cui non sono stati apposti emendamenti, nonostante siano stati molti tra commissione e dibattito parlamentare i punti emersi come meritevoli di correzione, invece si è proceduto optando per un testo “blindato”, laddove nel prevedere un iter complesso per le riforme costituzionali i costituenti avevano probabilmente immaginato che di lì passassero leggi, non imposte a colpi di numeri dalla maggioranza ma il più possibile ponderate, discusse, mediate, meditate e condivise. Mentre la terza lettura ha reso plastica l’immagine di una netta frattura.

Chi ha torto e chi ragione su Falcone e la separazione delle carriere. L’opinione di Cangini