ROSARIO LIVATINO, IL “GIUDICE RAGAZZINO” UCCISO DALLA MAFIA

Il giudice siciliano Rosario Angelo Livatino, soprannominato “il giudice ragazzino”, fu ucciso a soli 38 anni in un agguato mafioso la mattina del 21 settembre 1990 su un viadotto lungo la strada statale tra Agrigento-Caltanissetta. Livatino si stava recando, senza scorta, al tribunale di Agrigento, dove lavorava.

«Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili.»

Rosario Livatino

Livatino: giudice ragazzino Beato ad Agrigento il 9 maggio – A 28 anni da anatema di Giovanni Polo II a mafiosi, “convertitevi”. Ha una data la beatificazione di Rosario Angelo Livatino, il ‘giudice ragazzino’ ucciso nel 1990 a 37 anni dalla mafia della ‘stidda’: domenica 9 maggio 2021 nella Cattedrale di Agrigento. La notizia è stata ufficializzata stamane dall’arcivescovo della Città dei Templi, il cardinale Francesco Montenegro, e dal suo coadiutore, monsignor Alessandro Damiano, annunciando che “in preparazione all’evento saranno predisposte delle iniziative di carattere civile ed ecclesiale sulla figura del prossimo Beato”.

La scelta del prossimo 9 maggio non è casuale. Non un giorno qualsiasi, ma la ricorrenza, 28 anni dopo, dell’anatema contro la mafia lanciato da Giovanni Paolo II da Agrigento: “in nome di Cristo crocifisso e risorto” esortò il Papa “convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio” e “il popolo siciliano che ama e dà la vita non può vivere sotto la pressione di una civiltà della morte”. Poco prima Wojtyla, il Papa Santo, aveva incontrato i familiari del giudice Antonino Saetta, ucciso con il figlio Stefano nel 1988, e i genitori di Livatino. Una “pressione”, quella della mafia, alla quale aveva cercato di ribellarsi il ‘giudice ragazzino’, semplicemente facendo il suo lavoro. Per questo fu trucidato da un commando della ‘Stidda’ sulla strada che conduce dal paese natio del magistrato, Canicattì, ad Agrigento il 21 settembre del 1990. E tre giorni fa, su disposizione della Dda di Palermo, è stato fermato il mandante del suo delitto: il boss Antonino Gallea, che per l’omicidio ha scontato 25 anni, e che era stato ammesso alla semilibertà dal tribunale di sorveglianza di Napoli il 21 gennaio del 2015.

Di Livatino, nato il 3 ottobre 1952, la Santa Sede ha riconosciuto il martirio “in odium fidei” (in odio alla fede), come emerse dal contenuto di un decreto della Congregazione per le Cause dei santi, di cui papa Francesco autorizzò la promulgazione nel corso di un’udienza col cardinale prefetto Marcello Semeraro. La prova del martirio “in odium fidei” del giovane giudice siciliano è arrivata anche grazie alle dichiarazioni rese da uno dei quattro mandanti dell’omicidio, che ha testimoniato durante la seconda fase del processo di beatificazione (aperta il 21 settembre 2011 e portata avanti come postulatore dall’arcivescovo di Catanzaro, monsignor Vincenzo Bertolone, agrigentino), e grazie alle quali è emerso che chi ordinò quel delitto conosceva quanto Livatino fosse retto, giusto e attaccato alla fede e che per questo motivo, non poteva essere un interlocutore della criminalità. Andava quindi ucciso. Dopo la sua morte, nel 1993, Giovanni Paolo II, incontrando ad Agrigento i genitori del magistrato, aveva definito Livatino “un martire della giustizia e indirettamente della fede”. Anche Papa Francesco, che ha molto sostenuto la causa di beatificazione, ha lodato la figura del giudice: incontrando nel novembre del 2019 i membri del “Centro Studi Rosario Livatino”, lo ha definito “un esempio non soltanto per i magistrati, ma per tutti coloro che operano nel campo del diritto: per la coerenza tra sua fede e il suo impegno di lavoro, e per l’attualità delle sue riflessioni”.

La notizia della data della beatificazione del ‘giudice ragazzino’ ucciso dalla ‘Stidda’ è stata accolta con soddisfazione anche da atei e laici: Livatino era un magistrato amato dalla gente e il suo ricordo e il suo esempio sono ancora vivi. Soprattutto a Canicattì, dove il Comune vorrebbe rimanesse la salma del beato, traslandola dalla tomba di famiglia nella chiesa di San Domenico, che lui frequentava. L’arcidiocesi ha valutato la tumulazione definitiva della salma nella Cattedrale di Agrigento. (ANSA). 5.2.2021

Papa: sarà beato il giudice Livatino, martire ‘in odium fidei’. La cerimonia di beatificazione potrebbe svolgersi nella primavera del 2021 proprio ad Agrigento

Sarà beato il giudice Rosario Livatino, assassinato ad Agrigento il 21 settembre 1990, all’età di 37 anni, dai mafiosi della ‘Stidda’. Di Livatino, nato a Canicattì il 3 ottobre 1952, la Santa Sede ha infatti riconosciuto il martirio “in odium fidei” (in odio alla fede). E’ questo il contenuto di un decreto di cui papa Francesco ha autorizzato la promulgazione, nel corso di un’udienza col cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione per le Cause dei santi.

L”intestazione del decreto recita esattamente che viene riconosciuto “il martirio del Servo di Dio Rosario Angelo Livatino, Fedele laico; nato il 3 ottobre 1952 a Canicattì (Italia) e ucciso, in odio alla Fede, sulla strada che conduce da Canicattì ad Agrigento (Italia), il 21 settembre 1990”. La prova del martirio “in odium fidei” del giovane giudice siciliano, secondo fonti vicine alla causa, è arrivata anche grazie alle dichiarazioni rese da uno dei quattro mandanti dell’omicidio, che ha testimoniato durante la seconda fase del processo di beatificazione (portata avanti dall’arcivescovo di Catanzaro, monsignor Vincenzo Bertolone, agrigentino e Postulatore della causa) e grazie alle quali è emerso che chi ordinò quel delitto conosceva quanto Livatino fosse retto, giusto e attaccato alla fede e che per questo motivo, non poteva essere un interlocutore della criminalità.

Andava quindi ucciso. Non è un caso che, come emerge dalle sentenze dei processi sulla morte del giudice, importanti esponenti locali di Cosa Nostra, quando Livatino era ancora in vita, lo etichettassero come “uno scimunito”, un “santocchio” (un bigotto) perché frequentava assiduamente la parrocchia di San Domenico, a pochi passi dalla casa in cui viveva con i genitori.

Una testimonianza quella del mandante, resa a News Mediaset, che è risultata decisiva così come quella di uno dei quattro esecutori materiali del delitto, Gaetano Puzzangaro, che quel 21 settembre era alla guida dell’auto che speronò la vettura del “giudice ragazzino” e che già in passato aveva deciso di rilasciare alcune dichiarazioni per la fase diocesana del processo. Puzzangaro ha trovato anche il coraggio di esporsi pubblicamente e intervistato da Tgcom24 si è detto “assolutamente pentito interiormente per quel gesto compiuto in gioventù; quella mattina speravo con tutto il mio cuore che il dottore Livatino facesse un’altra strada”. Dopo la sua morte, nel 1993, Giovanni Paolo II, incontrando ad Agrigento i suoi genitori, aveva definito Livatino “un martire della giustizia e indirettamente della fede”. Anche Papa Francesco, che ha molto sostenuto la causa di beatificazione aperta nel 2011, ha lodato la figura del magistrato: incontrando nel novembre del 2019 i membri del “Centro Studi Rosario Livatino”, lo ha definito “un esempio non soltanto per i magistrati, ma per tutti coloro che operano nel campo del diritto: per la coerenza tra sua fede e il suo impegno di lavoro, e per l’attualità delle sue riflessioni”. La cerimonia di beatificazione di Rosario Livatino potrebbe svolgersi nella primavera del 2021 proprio ad Agrigento. ANSA

Ricordato dalle massime autorità dello Stato a trent’anni dal suo assassinio per mano mafiosa il giudice di Canicattì (Ag) Rosario Livatino per il quale è alla fase romana il processo di canonizzazione. Sabato 19 Settembre mattina ad Agrigento nell’aula magna del Palazzo di giustizia intitolata al magistrato il presidente della Camera, Roberto Fico, ha partecipato alla tavola rotonda “Il ruolo della magistratura a 30 anni dall’omicidio di Rosario Livatino” assieme al cardinale Francesco Montenegro, al consigliere del Csm Nino Di Matteo e al procuratore Luigi Patronaggio mentre i lavori aperti dal presidente del tribunale Pietro Falcone e da Giuseppe Miceli, presidente della sottosezione di Agrigento dell’Anm che ha organizzato l’evento. I lavori sono stati moderati dalla giornalista Elvira Terranova.

Il 21 settembre, giorno dell’anniversario, nel pomeriggio a Palermo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella presenzierà al corso di formazione decentrata del Consiglio superiore della Magistratura sul tema “Deontologia e professionalità del magistrato. Un binomio indissolubile. In memoria di Rosario Livatino”. Sono intervenuti don Giuseppe Livatino, postulatore diocesano della causa di canonizzazione; Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte Costituzionale; Margherita Cassano, Primo presidente aggiunto della Corte di Cassazione; e Guido Raimondi, presidente di sezione della Corte di Cassazione e già presidente della Corte Europea dei diritti dell’uomo. I lavori sono stati preceduti dal giornalista Felice Cavallaro. In mattinata a Canicattì il giudice Livatino era stato ricordato con una funzione religiosa officiata dall’Arcivescovo coadiutore di Agrigento, Alessandro Damiano; e alle 12 in contrada San Benedetto luogo dell’agguato con l’omaggio alla “Stele Livatino” fatta erigere dai genitori.

UN UOMO GIUSTO di Maria Grazia Mazzola A trent’anni dall’omicidio del giudice Rosario Livatino, Speciale Tg1 in onda domenica 20 settembre su Raiuno alle 23,40 di Maria Grazia Mazzola, rivela fatti inediti sulla testimonianza professionale del magistrato assassinato dai killer della stidda il 21 settembre 1990 sulla statale per Agrigento. Documenti e testimonianze inedite con una ricostruzione storica dell’epoca, mettono in luce una testimonianza giudiziaria – quella di Livatino – di livello nazionale e internazionale, raccontata per tutti questi anni in modo marginale e provinciale. Il giudice Livatino – per il quale c’è un processo di beatificazione in atto da parte della chiesa cattolica – fu inviso nel palazzo di giustizia di Agrigento e alla politica che con le mafie si accordava: con pochissimi altri magistrati, scoprì documenti sulle ramificazioni internazionali della mafia. A Speciale Tg1 di Maria Grazia Mazzola, ‘Un uomo giusto’: è questo il titolo dell’inchiesta sulla morte del giudice Livatino trent’anni dopo. Ricostruzioni, documenti, inediti cambiano il volto della storia del giudice Livatino che giurò fedeltà alla costituzione e a Dio in nome della verità e della giustizia. Il processo condannò esecutori e mandanti dell’omicidio Livatino tutti legati alla stidda, uno di loro in realtà era un infiltrato di Cosa nostra. In realtà la stidda fece un favore a tutte le mafie e ad altri interessi, eliminando il giudice Livatino come lo Speciale Tg1 rivela. A Speciale Tg1 le interviste del professore Nando dalla Chiesa, autore del libro ‘Il giudice ragazzino’, del fondatore di Libera don Luigi Ciotti, dei magistrati Salvatore Cardinale e Ottavio Sferlazza, di don Giuseppe Livatino, postulatore della fase diocesana del processo di canonizzazione, del direttore dell’Avvenire Marco Tarquinio e di Francesco Messina, Direttore centrale Anticrimine della Polizia di Stato. LIBERAINFORMAZIONE

- Antimafia Duemila

- Programmazione RAI in occasione del 30° Anniversario dell’assassinio di Rosario Livatino

OMICIDIO LIVATINO, IL RICORDO DI MATTARELLA: “NECESSARIO RESISTERE ALLA MAFIA” Il capo dello Stato ricorda il magistrato ucciso ad Agrigento 30 anni fa. “Fu tra i primi ad individuare il legame tra la mafia e il mondo degli ansa 21 settembre 2020 “Rosario Livatino, Sostituto Procuratore della Repubblica e poi Giudice della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Agrigento, ha condotto importanti indagini contabili e bancarie sulle organizzazioni criminali operanti sul territorio e sui loro interessi economici. Egli ha, tra i primi, individuato lo stretto legame tra mafia e affari, concentrando l’attenzione sui collegamenti della malavita organizzata con gruppi imprenditoriali. Consapevole del delicato ruolo del giudice in una società in evoluzione e della necessità che la magistratura sia e si mostri indipendente, egli ha svolto la sua attività con sobrietà, rigore morale, fermezza e instancabile impegno, convinto di rappresentare lo Stato nella speciale funzione di applicazione della legge”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione, nel trentesimo anniversario dell’uccisione del Giudice Rosario Livatino. “Ricordare la vile uccisione di Rosario Livatino richiama la necessità di resistere alle intimidazioni della mafia opponendosi a logiche compromissorie e all’indifferenza, che minano le fondamenta dello stato di diritto”, afferma il Capo dello Stato. 21.9.20 LA REPUBBLICA

- La mafia uccide Rosario Livatino – Rai Storia

- Documentario

- Il giudice ragazzino – Film

- Il giudice di Canicattì – Film

- Il giovane giudice – Cortometraggio

- Il martirio – Cortometraggio

- Assassinato Rosario Livatino

- Tulipani di seta nera

- Era mio figlio

- Martiri di giustizia

- Il ragazzo con la toga

- L’uomo, il giudice, il credente

- Beatificazione di Rosario Livatino

- Un uomo come tanti eroe per forza

- La fede nella legge

- Ricordo del giudice

- Ragazzo con la toga

- Ricordo dell’Unione Stampa cattolica

- L’uomo, il giudice, il credente

- Una vittima della mafia

- Storia di Rosario Livatino

- Intervista a Paolo Borsellino dedicata a Rosario Livatino

- Archivio articoli Famiglia Cristiana

- Livatino beato, conclusa fase diocesana – Curia Agrigento raccoglie ultima delle 20 testimonianze dossier

- L’abbiamo ucciso così. Intervista ad uno degli assassini – video

- Ho ucciso il giudice Levatino, oggi lo prego

- Parla il testimone dell’agguato

«Livatino, le agende degli incontri segreti con Falcone e Borsellino» Non era solo un “giudice ragazzino”, come per anni è stato definito, dalla schiena dritta e dall’etica inossidabile, braccato come un coniglio da un killer della Stidda, che uccidendo un magistrato volle sfidare Cosa Nostra: fu Rosario Livatino, insieme a un altro pm della Procura di Agrigento, a portare nel 1986 al bunker di Falcone e Borsellino le trascrizioni di una microspia piazzata nella latteria di Paul Violi, a Montreal, che dieci anni prima di Buscetta avevano portato a galla struttura e organigrammi di Cosa Nostra agrigentina, svelandone le ramificazioni internazionali, i collegamenti strettissimi con la ’ndrangheta nella gestione del traffico della droga e offrendo un riscontro formidabile alle dichiarazioni di Buscetta. Non solo. Da quelle intercettazioni, per dieci anni incredibilmente “dimenticate” in un cassetto della Questura di Agrigento, emergeva che i boss andavano a Montecitorio a trattare i propri affari, svelando rapporti allora impensabili con la politica poi confermati dalle indagini successive. I nuovi interrogativi sul “livello” dei mandanti. A 30 anni da quella mattina del 21 settembre 1990, quando sul campo a valle della provinciale Agrigento-Caltanissetta Paolo Borsellino fu il primo, forse non a caso, a sollevare il lenzuolo bagnato del sangue del collega, scoprendo il suo “viso innocente da bambino”, è il Tg1, nello Speciale in onda questa sera alle 23.40 a cura di Maria Grazia Mazzola, a restituire in questo modo al magistrato di Canicattì una lucida visione a 360 gradi, non solo orientata verso la macelleria militare ma verso la politica e i “colletti bianchi” e soprattutto “internazionale’’ nel contrasto a Cosa Nostra (in un periodo in cui le analisi di Sciascia sulla ‘mafia borghese’ erano una voce isolata nel deserto del dibattito politico) e dunque una dimensione professionale vicina a quella di Falcone e Borsellino. E costringono a interrogarsi, a distanza di tre decenni, sul movente dell’omicidio, finora ascritto a un gruppo di killer della Stidda con agganci in Germania, impegnati in una prova di forza con la più potente Cosa Nostra. L’ostruzione del capo della Procura di Agrigento. Dietro il movente, adesso, si affacciano nuovi scenari, con il traffico internazionale non solo di droga ma anche di armi, con un incontro inedito, rivelato dallo Speciale Tg1, del pm Livatino con Carlo Palermo, allora impegnato a Trento, che nel suo libro La Bestia sostiene che “numerose indagini hanno riguardato, nell’agrigentino, la stidda locale e quel Salvatore Puzzangaro in cui si erano imbattuti prima Rosario Livatino, poi Giuliano Guazzelli (ucciso nell’aprile del 1992, poco dopo Salvo Lima), e Paolo Borsellino, ma anche quel ‘buco nero’ costituito da traffici di armamenti e rapporti bancari con l’Iraq incentrati a Liegi e Bruxelles, ma collegati con la Tunisia’’’’.Indagini delicatissime affidate a una procura il cui capo, Giuseppe Vajola, successore di Spallitta, venne rimosso dal Csm che accertò che ad Agrigento, come riferì l’attuale procuratore generale di Catania Roberto Sajeva, “la conduzione dei processi contro la criminalità organizzata era rimasta quasi interamente affidata a Livatino ed a lui, mentre Vajola non aveva mai sostenuto la loro azione”, in un contesto in cui prima del 1984, per vent’anni, “non vi era stata alcuna iniziativa contro la mafia”. E che indusse probabilmente Falcone a elaborare l’idea della Superprocura, sottraendo la competenza antimafia alle procure di provincia, sotto organico e più esposte ai condizionamenti ambientali, particolarmente pesanti ad Agrigento, per affidarla alle procure distrettuali. Sono le rivelazioni di un collega di Livatino intervistato dal Tg1 che ha deciso di rompere il silenzio pluridecennale sugli scambi di informazioni, finora poco conosciuti, tra il pool antimafia di Palermo e la procura di Agrigento, allora retta da Elio Spallitta, rivelando i viaggi in auto lungo la Palermo-Agrigento compiuti insieme per incontrare Falcone e Borsellino (poi confermati dalle agende del magistrato recuperate dal Tg1) a portare a galla il volto professionale inedito del magistrato adesso avviato verso la causa di beatificazione, che verrà probabilmente completata entro l’autunno: se le nuove rivelazioni del Tg1 indicano un impegno più mirato verso i sistemi criminali e le relazioni pericolose di Cosa Nostra con politica e colletti bianchi, la Chiesa gli attribuisce due miracoli, due donne guarite dalla leucemia per la sua intercessione celeste. Sarebbe il primo magistrato in Italia a diventare “beato”, presupposto indispensabile per la dichiarazione di Santità, riconoscimento che la Chiesa impegnata nella lotta contro la mafia ha finora assegnato al solo padre Pino Puglisi, ucciso il 15 settembre del 1993, confermando un’attenzione verso un territorio, quello agrigentino, dove, nella valle dei Templi, Papa Wojtyla, sempre nel ’93, pronunciò la sua celebre invettiva contro Cosa Nostra, invitando i mafiosi al pentimento e alla conversione. Il riconoscimento di Papa Bergoglio. E se è stato Papa Francesco, nel 2017, ad attribuire un rilievo uguale al ricordo di Falcone, Borsellino e Livatino, proprio nell’anniversario del suo omicidio, ricordando davanti la Commissione Antimafia “tutte le persone che hanno pagato con la vita la loro lotta contro le mafie” ma citando i nomi dei tre magistrati, era stata la Dia, nel 2012, la prima a ricordare insieme i tre giudici in un francobollo commemorativo da 60 centesimi emesso dalle Poste con il logo della Direzione Investigativa Antimafia. Giuseppe Lo Bianco da “Il Fatto Quotidiano” del 20 settembre 2020

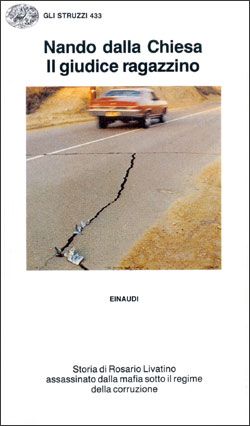

Nando dalla Chiesa Il giudice ragazzino

Storia di Rosario Livatino assassinato dalla mafia sotto il regime della corruzione

«L’indipendenza del giudice, infatti, non è solo nella propria coscienza, nella incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrifizio, nella sua conoscenza tecnica, nella sua esperienza, nella chiarezza e linearità delle sue decisioni, ma anche nella sua moralità, nella trasparenza della sua condotta anche fuori delle mura del suo ufficio, nella normalità delle sue relazioni e delle sue manifestazioni nella vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella sua indisponibilità ad iniziative e ad affari, consentiti ma rischiosi, nella rinunzia ad ogni desiderio di incarichi e prebende, specie in settori che, per loro natura o per le implicazioni che comportano, possono produrre il germe della contaminazione ed il pericolo della interferenza; l’indipendenza del giudice è infine nella sua credibilità, che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni ed in ogni momento della sua attività». (Rosario Livatino)

LE PAROLE SONO PIETRE «Quando moriremo, ci sarà chiesto non quanto siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili». Sono parole trovate tra gli appunti di Rosario Livatino, il giudice ragazzino, ucciso dalla mafia a 38 anni il 21 settembre di 23 anni fa, parole riaffiorate alla memoria leggendo queste altre, dalla lettera di papa Francesco a Eugenio Scalfari: «Il peccato, anche per chi non ha fede, c’e’ quando si va contro la coscienza».

Scegliere qui di chiamare Livatino “giudice ragazzino” non è solo il modo di citare il bel libro omonimo di Nando Dalla Chiesa e di ricordare che era il più giovane dei 24 magistrati che alle regole del gioco hanno dato la vita, ma è anche il bisogno di non dimenticare la faccia meno nobile di questa medaglia: «Non è possibile che si creda che un ragazzino, solo perché ha fatto un concorso di diritto romano, sia in grado di condurre indagini complesse contro la mafia e il traffico di droga. Questa è un’autentica sciocchezza! A questo ragazzino io non affiderei nemmeno l’amministrazione di una casa terrena, come si dice in Sardegna, una casa a un piano con una sola finestra, che è anche la porta». (Francesco Cossiga, presidente della Repubblica, 10 maggio 1991). Quel ragazzino (forse) non era Livatino, ma avrebbe potuto esserlo. Le parole sono pietre a volte, ma lo si capisce sempre tardi. 21 settembre 2013 FAMIGLIA CRISTIANA

Rosario Angelo Livatino nasce a Canicattì il 3 ottobre 1952. Dopo la maturità classica al liceo Ugo Foscolo, Livatino si laurea a 22 anni nell’anno accademico 1974-75 in Giurisprudenza all’università di Palermo con il massimo dei voti. Tesi di laurea con il prof. Antonio Pagliaro dal titolo “L’autore mediato” sul concorso di più persone a vario titolo di partecipazione nel compimento di un reato. Consegue una seconda laurea in scienze politiche e partecipa a diversi concorsi pubblici: sarà dirigente dell’Ufficio del Registro di Agrigento prima di qualificarsi tra i primi del concorso in magistratura nel 1978. Il 18 luglio del 1978 presta giuramento presso il Tribunale di Caltanissetta dove svolge il periodo di uditorato prima in Tribunale, poi in Procura ed infine presso la Pretura. Il Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Caltanissetta, il 29 marzo 1979, nell’emettere parere positivo al conferimento delle funzioni giudiziarie, ne sottolinea “ il carattere serio e riflessivo, i modi garbati e modesti, il tratto sobrio e contenuto” evidenziando come lo stesso appaia “attaccato visceralmente al proprio lavoro e dotato di spiccato senso del dovere, che si concretizza in uno sforzo costante di apprendimento dei dettami della delicata funzione che sarà chiamato ad assolvere”.

Del dottor Livatino il Consiglio giudiziario rimarca inoltre come “La sua preparazione appare notevole ed aggiornata, e si presenta unita ad un notevole intuito giuridico, ad una brillante intelligenza e ad una rilevante capacità di analisi delle questioni prospettategli” evidenziando altresì che “trattasi di uditore in cui la modestia e l’atteggiamento rispettoso – già di per se sintomatici di intelletto puro e magnificamente dotato – sono solo una delle doti evidenziate nel corso del trascorso periodo di tirocinio, avendo egli dato esauriente prova di possedere elevato spirito di attaccamento al dovere, brama di apprendimento, notevole preparazione, apprezzabile cultura generale, vivace intuito rilevante capacità di analisi adeguate capacità espressive (orali e grafiche)”.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, in data 13 giugno 1979, dispone il conferimento delle funzioni giudiziarie al dott. Rosario Livatino. Il 24 settembre 1979 giunge alla Procura di Agrigento dove svolge le funzioni di Sostituto procuratore della Repubblica. Rimane in Procura per più di otto anni. Molte le inchieste seguite che ne segnaleranno la bravura. Indaga sulle cooperative giovanili di Porto Empedocle, crocevia di interessi politico mafiosi, e su di un giro di false fatture che fruttano decine di miliardi di fondi neri ad alcuni dei maggiori gruppi imprenditoriali catanesi. Livatino impara a destreggiarsi nello studio dei documenti contabili e bancari seguendo quella “pista” che, complice anche l’assenza di segreto bancario, sarà una delle vie più feconde nella scoperta dei loschi rapporti tra gruppi imprenditoriali e famiglie della Stidda (la mafia agrigentina). L’inchiesta passerà poi per competenza a Catania (dove verrà rubricata “Rendo Mario + 68”) e a Trapani dove Carlo Palermo, magistrato arrivato da Trento poco dopo l’omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto, (link) e scampato anch’egli ad un attentato, procederà nei confronti di diversi notabili catanesi. Nei primi anni 80 prendono avvio le inchieste sul nosocomio di Agrigento e il lungo lavoro condotto dalla Procura e dall’Ufficio Istruzione agrigentino contro la mafia di Agrigento che evidenzierà gli stretti legami tra le famiglie mafiose e politici locali e nazionali. Livatino persegue inoltre la feroce cosca emergente dei fratelli Ribisi di Palma di Montechiaro, cittadina nota, prevalentemente, per essere il paese del Gattopardo di Carlo Tomasi di Lampedusa, dovendosi scontrare anche con un’altra faccia della magistratura, già nota a quei magistrati che si sono trovati esposti ripetutamente e spesso personalmente solo per voler compiere il proprio dovere. La capacità, la laboriosità e l’impegno del dott. Livatino sono ulteriormente dimostrate dalle statistiche degli affari trattati tra il 1979 e il 1980 nelle quali il magistrato appare come uno dei più prolifici dell’Ufficio. L’11 dicembre 1980 il Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Palermo, nel licenziare il positivo parere per la nomina a magistrato di Tribunale e nel confermare che le positive doti del dott. Livatino sono state ulteriormente poste in luce nell’esercizio delle funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, rileva che il Procuratore Generale ha voluto mettere in risalto come il dott. Livatino “Si distingue per intelligente, oculata, intensa e proficua attività, per versatilità d’ingegno, ottima cultura e retto senso giuridico. Nelle istruttorie affidategli dimostra capacità, zelo e correttezza. Rappresenta degnamente l’ufficio nelle udienze penali dando prova di possedere talento e acume, pronunziando delle requisitorie pregevoli che spesso trovano riscontro nelle decisioni del collegio.” Il Consiglio Superiore della Magistratura, in data 24 marzo 1981 delibera la nomina del dott. Rosario Livatino a magistrato di Tribunale. Tra il 1984 e il 1988 risulta essere il magistrato più produttivo della Procura di Agrigento. Il 21 agosto 1989 prende possesso del nuovo posto di giudice del Tribunale di Agrigento. Saranno le ultime funzioni che eserciterà.

Il ruolo del giudice nella società che cambia Livatino si trova a condurre il suo delicato lavoro in un periodo in cui l’equilibrio tra poteri dello Stato è messo a dura prova dalle reazioni di gran parte della politica nei confronti di alcune particolari inchieste che vengono condotte dalla magistratura. Non ci sono infatti soltanto i problemi legati al terrorismo. Sono anche gli anni della scoperta degli elenchi della loggia P2, che coinvolgeranno anche parte della magistratura, del crac del Banco Ambrosiano, dell’arresto del banchiere Roberto Calvi e delle conseguenti accuse della politica nei confronti della magistratura “colpevole”, a detta di molti esponenti politici, dei “danni” all’economia del Paese che tali inchieste provocano. Sono anche gli anni dei contrasti fra il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga e l’organo di governo autonomo della magistratura che culmineranno in alcuni delicati momenti di frizione come quello del 3 dicembre 1985 in cui, a fronte della lettera del Presidente della Repubblica, intesa ad evitare il programmato dibattitto su alcune dichiarazioni dell’on. Craxi, da molti ritenute lesive dell’indipendenza della magistratura, alcuni componenti togati del Consiglio rassegnarono le proprie dimissioni (poi rientrate) aprendo così la stagione del dibattito sul ruolo e sui poteri del Consiglio come testimoniato dall’intervento dello stesso Presidente Cossiga nel plenum del 19 dicembre 1985. Dette tensioni porteranno – anche sulla scia di alcune clamorose vicende giudiziarie che avranno profonda eco nell’opinione pubblica – ai referendum sulla responsabilità civile dei magistrati ed all’approvazione della cosiddetta Riforma Vassalli (la legge 13 aprile 1988, n. 117). E’ in questo contesto che, il 7 aprile 1984, in una conferenza organizzata dal Rotary Club di Canicattì, in uno dei pochissimi interventi pubblici della sua vita, Rosario Livatino parla del ruolo del giudice rispetto alle evoluzioni della società, del doveroso rispetto da parte delle istituzione tutte del principio di legalità e della delicata questione della responsabilità civile della magistratura. Vi si può leggere la ferma determinazione del magistrato e la chiarezza e semplicità nell’affrontare delicati temi come quelli della necessaria indipendenza ed autonomia che la magistratura deve avere e mostrare. Le parole del magistrato si dimostrano di estrema attualità anche oggi. Per Livatino i magistrati non devono iscriversi o prendere posizione per un partito politico (men che meno per associazioni i cui membri siano legati da stretti vincoli di solidarietà) pur dovendo ispirarsi a una autonoma “coscienza politica”: “ciò non significa certo sopprimere nell’uomo-giudice la possibilità di formarsi una propria coscienza politica, di avere un proprio convincimento su quelli che sono i temi fondamentali della nostra convivenza sociale: nessuno può difetti contestare al Giudice il diritto di ispirarsi, nella valutazione dei fatti e nell’interpretazione di norme giuridiche, a determinati modelli ideologici, che possono anche esattamente coincidere con quelli professati da gruppi od associazioni politiche”. Altro delicato aspetto che Livatino affronta con assoluta schietta rigorosità è quello del rapporto tra magistratura e cariche elettive: “Si potrebbe osservare che su questo non v’è nulla da eccepire: egli è un cittadino come tutti gli altri ed in questo non farebbe che esercitare un suo diritto costituzionalmente garantito. L’ordinamento peraltro prevede che durante il periodo del mandato egli non svolga le funzioni giudiziarie. Ma gravissimo è il problema che si pone allorquando tale mandato, per una causa od un’altra, viene a cessare: infatti, un parlamentare, anche quando si tenga rigorosamente nei limiti della legalità, assume inevitabilmente un complesso di vincoli e obblighi verso gli organi del partito, contrae legami ed amicizie che raramente prescindono (non per cattiva volontà o desiderio di collusione, ma per necessità delle cose) dallo scambio di reciproche e sia pur consentite cortesie, dall’assunzione di impegni e obblighi che, appunto perché galantuomini, si è tenuti ad onorare, si assoggetta infine ad un’abitudine di disciplina (nei confronti delle varie gerarchie del partito e del gruppo parlamentare) in contrasto con la libertà di giudizio e l’indipendenza di decisione proprie del giudice, abitudine difficile da lasciare anche perché, tranne casi eccezionali, l’abbandono del seggio non rompe i vincoli di gratitudine e non distrugge il legame fiduciario fra il singolo e la struttura”. Per Livatino è, dunque, assolutamente lampante la conseguenza: “..anche ammesso che il Magistrato – parlamentare sappia riacquisire per intera la propria indipendenza dal partito….è inevitabile che l’opinione pubblica, incline al sospetto e tutt’altro che propensa a credere alla rescissione di simili vincoli, continua a considerarlo adepto di quel partito“ e sarebbe dunque “sommamente opportuno che i giudici rinunciassero a partecipare alle competizioni elettorali in veste di candidato o, qualora ritengano che il seggio in Parlamento superi di molto in prestigio, potere ed importanza l’ufficio di Giudice, effettuassero una irrevocabile scelta, lasciandosi tutti i vascelli alle spalle con le dimissioni definitive dall’Ordine Giudiziario” Con la stessa schiettezza Livatino condanna apertamente la paventata riforma della responsabilità civile dei magistrati. Secondo il magistrato: “l’introduzione del principio della responsabilità civile pare assolutamente inaccettabile per molte ragioni…” […] “ogni atto giurisdizionale, anzi ogni manifestazione di potestà giudiziaria incide necessariamente su diritti soggettivi; è per sua stessa natura idonea a produrre danno. E ciò vale non solo per le manifestazioni tipiche di potestà decisionale, ma anche per tutti quei provvedimenti che hanno funzione preparatoria ed ordinatoria rispetto alla decisione finale […] Non esiste si può dire, atto del Giudice e più ancora del Pubblico Ministero che possa dirsi indolore. Ogni Giudice, quindi, nell’atto stesso in cui si accingesse alla «stipula» di un qualsiasi provvedimento, non potrebbe non domandarsi se per caso dal suo contenuto non gliene possa derivare una causa per danni. E sarebbe quindi inevitabile ch’egli studiasse, più che di fare un provvedimento giusto, di fare un provvedimento innocuo. Come possa dirsi ancora indipendente un Giudice che lavora soprattutto per uscire indenne dalla propria attività non è facile intendere”. E ancora: “ L’altro effetto perverso, che potrebbe essere indotto dalla riforma, sarebbe quello di indurre il Giudice al più rigido conformismo interpretativo: per cautelarsi contro il pericolo di seccature è semplice prevedere che il Giudice si guarderebbe bene dal tentare vie interpretative inesplorate e percorrerebbe sempre la strada maestra fornita dalla giurisprudenza maggioritaria della Cassazione; l’autorità del precedente, che è vincolo professionale per il magistrato anglosassone, diventerebbe per quello italiano fatto d’interesse personale e l’art. 101 della Costituzione potrebbe essere riscritto nel senso che i giudici sono soggetti soltanto alla Corte di cassazione” Concludendo: “Questo è l’effetto perverso fondamentale che può annidarsi nella proposta di responsabilizzare civilmente il Giudice: essa punisce l’azione e premia l’inazione, l’inerzia, l’indifferenza professionale. Chi ne trarrebbe beneficio sono proprio quelle categorie sociali che, avendo fino a pochi anni or sono goduto dell’omertà di un sistema di ricerca e di denuncia del reato che assicurava loro posizioni di netto privilegio, recupererebbero attraverso questa indiretta ma ancor più pesante forma di intimidazione del Giudice, la sostanziale garanzia della propria impunità. Tutto ciò che si è riusciti a conquistare sul terreno di una più effettiva valenza del principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, verrebbe vanificato di colpo e le condizioni della nostra Giustizia penale sarebbero retrocesse in un istante all’epoca dello Statuto Albertino”. Infine, in merito all’attività ermeneutica del giudice ed all’annoso dibattito circa le interpretazioni “creative”, Livatino precisa:“ La Magistratura per restare ancora fedele al dovere costituzionale di fedeltà alla Legge altro non cerca, anche per evitare ondeggiamenti, incertezze ed ulteriori ingiusti rimproveri, che di poter disporre di dettami normativi coerenti, chiari, sicuramente intellegibili, nonché di testi negoziali nei quali la posizione di diritto e di obbligo delle parti non sia offuscata da una trama tormentata di sottili e complicate espressioni verbali, che nascondono premesse politiche tutt’altro che chiare anziché una precisa volontà che sostenga il precetto. Fin quando tutto questo non sarà assicurato dal nostro Legislatore e dalle parti sociali in sede di contrattazione, sarà ineliminabile che il giudice di Pordenone ed il giudice di Ragusa, cogli abissi di cultura e dei substrati territoriali, sociali ed economici nei quali si trovano ad operare, cerchino di districarsi nella perigliosa giungla di queste regolamentazioni adoperando dei “machete” interpretativi tra loro dissimili od addirittura contraddittori”

La relazione, insieme ad altro intervento pubblico del magistrato, sarà anche oggetto di una pubblicazione dal titolo “Non di pochi ma di tanti” promossa dalla Corte d’appello di Caltanissetta e dalla locale sezione della Associazione Nazionale Magistrati nel venticinquesimo anniversario della morte di Rosario Livatino. E’ la mattina del 21 settembre 1990. Una giornata particolare: il Tribunale deve decidere le misure di prevenzione da adottare nei confronti dei boss mafiosi di Palma di Montechiaro. Il giudice abita con gli anziani genitori a Canicattì e, come ogni giorno, a bordo di una vecchia Ford Fiesta rosso-amaranto, percorre la Statale 640 che da Canicattì conduce ad Agrigento. La stessa strada che ventiquattro mesi prima fu teatro dell’omicidio del giudice Antonino Saetta e di suo figlio Stefano.

A quattro chilometri da Agrigento una Fiat Uno lo sperona mentre dal lato del passeggero cominciano a partire numerosi colpi di arma da fuoco che infrangono il lunotto posteriore della macchina del giudice che viene contemporaneamente affiancata da una moto da enduro con due giovani in sella che cominciano a sparare anche loro.

La corsa della macchina del giudice viene bloccata contro il guardrail; il dottor Livatino rimasto illeso tenta una disperata fuga nella scarpata sottostante. Due killer lo braccano. Da lontano esplodono altri colpi che colpiscono nuovamente il magistrato che cade in terra; poi, avvicinatisi al corpo riverso del magistrato, gli esplodono ancora addosso altri due colpi.

Rosario Livatino aveva 38 anni: un “giudice ragazzino”, come ebbe a definirlo, insieme ad altri giovani magistrati, il Presidente della Repubblica Cossiga, scatenando, come noto, diverse polemiche.

Ognuno deve fare la propria parte I responsabili dell’omicidio del giudice Rosario Livatino furono assicurati alla giustizia grazie all’apporto di Pietro Ivano Nava – figura emblematica per il rapporto tenuto con le Istituzioni nella difesa della legalità – che si trovava sulla medesima statale ed assistette, come testimone oculare, all’omicidio. Il gesto di Nava è importante perché recide il muro di omertà che ha generalmente accompagnato i fatti di mafia e perché avviene in un’epoca in cui non era ancora entrata in vigore la legge per la protezione dei collaboratori o dei testimoni di giustizia. Il 21 settembre 2016 il sig. Pietro Ivano Nava viene convocato in audizione dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno delle mafie. E’ importante ripercorrere alcuni passi della sua audizione (il cui resoconto stenografico completo è disponibile a questo link) perché restituiscono l’immagine prima del corretto vivere sociale testimoniata con la semplicità e schiettezza che solo le “cose giuste” possono avere.

“Perché ho fatto questa scelta? È semplice: io ho avuto una famiglia che mi ha insegnato che devi avere senso di responsabilità, che quando tocca a te tocca a te, che non puoi alzarti la mattina, andarti a fare la barba e dirti le bugie. […] Chiaramente non sapevo che era un giudice, ma non era questo l’importante: c’erano delle pistole, c’era qualcosa che non andava, poteva essere chiunque, in quel momento toccava a me, io non avrei più potuto né leggere un giornale, né guardarmi nello specchio se non mi fossi comportato così. Vi chiedete se lo rifarei? Certo, perché devo avere rispetto di me stesso, il primo ad avere rispetto di me stesso devo essere io, non gli altri. È chiaro che è stato difficile, è stato molto difficile perché, come ha detto la presidente, non c’era il servizio di protezione.“ “Era un giudice, ma se fosse stato un pastore sarebbe stato uguale: era un crimine, una cosa che non funzionava, che non doveva essere fatta, non andava bene, mi ha urtato, mi ha proprio urtato. […]D’altronde andavo piano, è stata una serie di cose, non potevo non vedere, e per me stesso non potevo non andarlo a dire, non c’è niente da fare. Non è che uno fa una scelta, non hai scelta, ti tocca, hai visto un crimine e vai a dirlo, punto e basta. Poi quello che succede si vedrà” “Dipende dall’educazione, è molto importante cosa succede nelle famiglie, l’educazione in casa e la scuola. Mi pare che non ci sia più la lezione di educazione civica, no? […]quello, è appena successo sulla metro a Roma, l’ho letto sul giornale, hanno picchiato uno perché ha detto che non si può fumare, si è alzato qualcuno a dire qualcosa? Questo è il mondo brutto nel quale viviamo, ma perché? Perché non c’è un’educazione, perché uno non si sa prendere le responsabilità oppure ha paura di prendersi delle responsabilità perché non si sente tutelato. Anch’io non mi sono sentito tutelato, però avevo la forza in me. Quante volte hanno cercato di impormi qualcosa, ma ho detto: «No, sono sulla sponda buona, decido io se lo voglio fare o no, non decidi tu per me, io sono dalla parte giusta, faccio parte dei buoni, tira la riga». Non tutti però hanno questa forza, probabilmente altri testimoni non l’hanno avuta, forse non avevano una famiglia come l’avevo io, non avevano la cultura che avevo io, non avevano la storia che avevo io…[…]Quello che dovete fare è cercare di ricostruire il senso civico. Questo manca, due giorni fa si è verificato questo episodio a Roma e nessuno ha parlato, perché la gente non si sente tutelata, è questa la campagna che va fatta, anche se è difficile. Capisco che è di una difficoltà estrema, però, se posso dirlo, su questo c’è stato un po’ di abbandono, quindi io ho avuto la fortuna di avere una famiglia che me l’ha fatto sentire, altri sicuramente ce l’hanno come la mia o migliore della mia, però non credo che oggi sia tanto così. Le persone hanno questa impressione e non si sentono cittadini, non sentono di far parte dello Stato, è una sensazione strana, l’ho avuta anch’io tante volte, è una brutta sensazione perché lo Stato sono anche io, partecipo per una piccolissima parte, ma lo Stato sono anche io.”

Piero Ivano Nava racconterà inoltre delle difficoltà che il suo gesto gli provocherà (isolamento, anche dalla famiglia, perdita di un lavoro ben avviato e redditizio, la difficoltà di reinserirsi tanto nel mondo del lavoro quanto nella vita sociale) e di un particolare aneddoto di cui è protagonista anche Giovanni Falcone: “Io non sapevo chi fosse, mi hanno detto dopo che era Falcone, ma vengo comunque da un mondo dove Falcone o Marcegaglia sono comunque come me, con due gambe, due occhi, un naso. È chiaro che lui si era meravigliato, non faceva parte dei magistrati d’inchiesta perché veniva da Palermo, la stanza era piccola, io ero seduto qua, il funzionario di polizia importante qui, il magistrato qua. La dovizia di particolari l’aveva meravigliato, quindi abbiamo avuto uno scontro sulla moto, perché io ho dichiarato che c’era una Uno verde e che la moto era un Tenerè, lui mi guarda e mi fa: «Come fai a dire che è un Teneré?», e io gli rispondo: «Scusi, io non so chi è lei, ma io ho due motociclette, oltre a cinque automobili, un California Guzzi che si guida in una certa posizione e un Convert 1000 Guzzi che si guida in un’altra. Il Teneré si guida così: non c’è niente da fare, sul Teneré devi stare così. Era un Teneré». In quel momento entra il colonnello dei Carabinieri dicendo che avevano trovato macchina e moto bruciate e le armi, e dice che la moto era un Teneré ! Allora Falcone mi ha detto: «Mi scusi» e ho risposto: «Niente, sono qua e vi dico quello che ho visto, quello che non ho visto vi dico che non l’ho visto». È chiaro che erano meravigliati perché uno che si ricordava i colori dalla camicia, che mancavano le cinghiette degli stivali, che era mancino, le Timberland, il maglione rovinato da una parte, il casco, le posizioni eccetera. Me ne hanno messi tre per tre volte a Sollicciano con il casco, alti uguali e vestiti uguali e ho sempre detto: «È quello lì», la terza volta mi hanno chiesto come facessi, ma tutti abbiamo una postura e anche quello aveva una certa postura. Mica è colpa mia se ho questa capacità e tutto quello che hanno riscontrato era vero, che ci devo fare? Per questo ho preso le mie chiavi e ho detto «Sapete tutto e me ne devo andare», perché per me era una cosa normale e la reputo ancora tale. L’ha detto lei, per sconfiggerli, se si va nella normalità, sono subito perdenti, perché loro si fanno le elucubrazioni mentali e tu vai avanti con la normalità, quindi sono perdenti, è semplice”

STORIA DI ROSARIO LIVATINO, IL GIUDICE RAGAZZINO. Chi era Rosario Livatino, magistrato ucciso dalla mafia il 21 settembre del 1990, per cui c’è in corso una causa di beatificazione.

È passato alla storia come “il giudice ragazzino”, perché quando morì, per mano di quattro killer e per ordine della Stidda la mafia agrigentina, lungo la statale che ogni mattina percorreva con la sua auto da Canicattì ad Agrigento, Rosario Livatino aveva 38 anni: il più giovane dei 27 magistrati uccisi in ragione del loro servizio in prevalenza, ma non solo, dalla mafia o dai terroristi. Quando lo fecero sbandare, Livatino uscì dall’auto, cercando salvezza fuggendo per i campi, lo finirono con un colpo di pistola al volto. Si era laureato in Giurisprudenza a 22 anni con il massimo dei voti ed era entrato in magistratura, tra i primi al concorso, nel 1978, dopo aver già vinto un altro concorso pubblico. ll 21 settembre del 1990, quando è stato ucciso, era giudice di Tribunale, in servizio ad Agrigento come giudice a latere e si occupava di misure di prevenzione. Qualche anno prima da sostituto procuratore aveva condotto le indagini sugli interessi economici della mafia, sulla guerra di mafia a Palma di Montechiaro, sull’intreccio tra mafia e affari, delineando il “sistema della corruzione”. Stando alla sentenza che ha condannato esecutori e mandanti del suo omicidio, Livatino è stato ucciso perché «perseguiva le cosche mafiose impedendone l’attività criminale, laddove si sarebbe preteso un trattamento lassista, cioè una gestione giudiziaria se non compiacente, almeno, pur inconsapevolmente, debole, che è poi quella non rara che ha consentito la proliferazione, il rafforzamento e l’espansione della mafia». Gli scritti che ha lasciato, uno in particolare di una straordinaria attualità in tema di ruolo del giudice nella società, rendono la figura di un professionista colto ed estremamente consapevole, tutt’altro che preda degli ardori giovanili. Anche per questo, quando gli dedicò il libro,- omonimo del film in onda il 20 marzo 2017 su Tv2000, in occasione della Giornata della memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie – Nando Dalla Chiesa scelse di chiamarlo “il giudice ragazzino”; lo fece in polemica con l’espressione coniata da Francesco Cossiga che, neanche un anno dopo l’assassinio di Livatino, ebbe a dire dei giovani giudici sulla frontiera: « Possiamo continuare con questo tabù, che poi significa che ogni ragazzino che ha vinto il concorso ritiene di dover esercitare l’azione penale a diritto e a rovescio, come gli pare e gli piace, senza rispondere a nessuno…? Non è possibile che si creda che un ragazzino, solo perché ha fatto il concorso di diritto romano, sia in grado di condurre indagini complesse contro la mafia e il traffico di droga. Questa è un’autentica sciocchezza! A questo ragazzino io non gli affiderei nemmeno l’amministrazione di una casa terrena, come si dice in Sardegna, una casa a un piano con una sola finestra, che è anche la porta». Non era un attacco a Livatino, ma avrebbe potuto esserlo, e proprio perché Livatino, nonostante la sua giovane età, esprimeva da tempo un profilo di grande esperienza e maturità, Dalla Chiesa volle ricordarlo con quella definizione. Scriveva Rosario Livatino a proposito dell’immagine del magistrato: «L’indipendenza del giudice, infatti, non è solo nella propria coscienza, nella incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrifizio, nella sua conoscenza tecnica, nella sua esperienza, nella chiarezza e linearità delle sue decisioni, ma anche nella sua moralità, nella trasparenza della sua condotta anche fuori delle mura del suo ufficio, nella normalità delle sue relazioni e delle sue manifestazioni nella vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella sua indisponibilità ad iniziative e ad affari, tuttoché consentiti ma rischiosi, nella rinunzia ad ogni desiderio di incarichi e prebende, specie in settori che, per loro natura o per le implicazioni che comportano, possono produrre il germe della contaminazione ed il pericolo della interferenza; l’indipendenza del giudice è infine nella sua credibilità, che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni ed in ogni momento della sua attività». In ossequio a queste convinzioni conduceva la sua vita, riservatissima, nella casa che condivideva con i genitori. Non faceva mistero di una profonda fede cristiana, che conciliava rigorosamente con la laicità della propria funzione. È rimasto celebre a proposito un passo di un suo scritto dei primi anni Ottanta in tema di fede e diritto: «Il compito (…) del magistrato è quello di decidere; (…): una delle cose più difficili che l’uomo sia chiamato a fare. (…) Ed è proprio in questo scegliere per decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio. Un rapporto diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio. Un rapporto indiretto per il tramite dell’amore verso la persona giudicata. Il magistrato non credente sostituirà il riferimento al trascendente con quello al corpo sociale, con un diverso senso ma con uguale impegno spirituale. Entrambi, però, credente e non credente, devono, nel momento del decidere, dimettere ogni vanità e soprattutto ogni superbia; devono avvertire tutto il peso del potere affidato alle loro mani, peso tanto più grande perché il potere è esercitato in libertà ed autonomia». In fondo alle sue agende, gli inquirenti che indagavano sulla sua morte trovarono una sigla misteriosa “s.t.d.” che li mise a lungo in scacco finché non scoprirono l’arcano: il significato era sub tutela dei, nelle mani di Dio. Il 19 luglio del 2011 è stato firmato dall’arcivescovo Francesco Montenegro il decreto per l’avvio del processo diocesano di beatificazione di Rosario Livatino. FAMIGLIA CRISTIANA 20.3.2017

Livatino beato, conclusa fase diocesana. Processo diocesano concluso per la causa di canonizzazione del “giudice ragazzino”. Negli uffici della Curia di Agrigento, sul tavolo del cardinale arcivescovo Francesco Montenegro, è di fatto completata “l’istruttoria” del procedimento per portare alla beatificazione del giudice Rosario Livatino, assassino proprio ad Agrigento dalla mafia il 21 settembre 1990. Ne dà notizia oggi il quotidiano La Sicilia, a pochi giorni dal danneggiamento della stele dedicata al giudice. Due giorni fa a Milano, il locale Tribunale Ecclesiastico effettuato l'”interrogatorio” dell’ultimo testimone che conobbe il magistrato canicattinese, ucciso all’età di 38 anni. Una testimonianza attesa da mesi e per la quale è stato necessario attendere più del previsto. Il “faldone” adesso è chiuso, e nelle prossime settimane il cardinale Montenegro lo porterà personalmente o lo farà consegnare in Vaticano. Tutti i documenti e la ventina di testimonianze raccolte dal Tribunale ecclesiastico di Agrigento presieduto da don Lillo Argento, tra le quali quelle di una donna guarita da un presunto miracolo e di alcuni avvocati di Agrigento e Canicattì, che nella loro attività professionale hanno avuto modo di confrontarsi con il giudice Livatino, saranno passati al setaccio. A curare la postulazione della Causa di canonizzazione è don Giuseppe Livatino, cugino del magistrato. Entro l’anno il materiale raccolto sarà al vaglio della Congregazione vaticana per le cause dei Santi, per la valutazione finale circa l’eroicità delle virtù del Servo di Dio. Successivamente sarà il prefetto della Congregazione, sulla base delle conclusioni tratte dalle commissioni teologica e scientifica, a proporre al Pontefice la firma del decreto di venerabilità, che permetterà al Servo di Dio di essere destinatario di culto pubblico, nell’attesa di essere proclamato beato. Intanto d’intesa con Don Giuseppe Livatino, il Consiglio dell’Ordine dei commercialisti ha deliberato di elargire un contributo economico rivolto a sostenere la causa di beatificazione. ANSA 27.9.2017

L’agonia di RosarioNel 1978 Rosario Livatino vinse il concorso a uditore giudiziario. Tra il 1984 e il 1986 attraversò un profondo travaglio interiore. Nella sua agenda sono riportati solo alcuni brevi cenni, dai toni drammatici, con riferimento ai processi che seguiva, con la richiesta a Dio di un sostegno nel cammino che aveva scelto. La prova terminò il 27 maggio del 1986: <<Oggi, dopo due anni, mi sono comunicato. Che il Signore mi protegga ed eviti che qualcosa di male venga da me ai miei genitori>> (I. Abate, op. Cit., p. 46). Bisognerebbe intendersi sul significato del termine coraggioso. In certi posti e in certi tempi basta compiere il proprio lavoro onestamente per essere coraggioso. Anzi, l’onestà diventa una forma di eroismo perché ti espone al rischio, ti mette in evidenza rispetto a un ambiente moralmente corrotto. Ma esiste anche un coraggio che pochi fra noi sono sicuri di saper dimostrare, quello che ti è richiesto quando devi guardare in faccia la morte senza dilazioni, soprattutto quella innaturale che ti sorprende attraverso la mano violenta di un altro uomo. Un funzionario di polizia ha parlato di coraggio a proposito del modo tragico in cui fu ucciso il giovane giudice Livatino: <<Per fuggire alcune volte bisogna avere molto coraggio, al suo posto chissà quanti di noi non lo avrebbero avuto, chissà quanti di noi sarebbero rimasti fermi, paralizzati dalla paura>>. (Dal libro di Vincenzo Ceruso -UOMINI CONTRO LA MAFIA-)

I KILLER e le tappe della vicenda processuale relativa all’omicidio di Rosario Angelo Livatino

Processo Livatino I:

- Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 7/1992 Reg. Sent. pronunciata il 18 novembre 1992, nel procedimento penale contro AMICO Paolo e PACE Domenico

- Sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta n. 7/1994 Reg. Sent. pronunciata il 13 aprile 1994, nel procedimento penale contro AMICO Paolo e PACE Domenico – (parte 1) (parte 2)

- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione II Penale n. 118/1995 Reg. Sent. pronunciata il 27 gennaio 1995, sul ricorso proposto da AMICO Paolo e PACE Domenico

Processo Livatino bis:

- Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 3/1995 Reg. Sent. pronunciata il 13 luglio 1995, nel procedimento penale contro AVARELLO Giovanni, PUZZANGARO Gaetano, AMICO Paolo e PACE Domenico

- Sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta n. 1/1997 Reg. Sent. pronunciata il 5 gennaio 1997, nel procedimento penale contro AVARELLO Giovanni, PUZZANGARO Gaetano, AMICO Paolo e PACE Domenico – (parte 1) (parte 2)

- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Penale n. 1568/1997 Reg. Sent. pronunciata il 10 novembre 1997, sul ricorso proposto da AVARELLO Giovanni e PUZZANGARO Gaetano

Processo Livatino ter:

- Sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta, I Sezione n. 3/1998 Reg. Sent. pronunciata il 4 aprile 1998, nel procedimento penale contro BENVENUTO Giuseppe Croce, CALAFATO Giovanni, CALAFATO Salvatore, GALLEA Antonio, MONTANTI Giuseppe e PARLA Salvatore

- Sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta n. 9/1999 Reg. Sent. pronunciata il 24 settembre 1999, nel procedimento penale contro BENVENUTO Giuseppe Croce e CALAFATO Giovanni

- Sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta n. 10/1999 Reg. Sent. pronunciata il 25 settembre 1999, nel procedimento penale contro CALAFATO Salvatore, GALLEA Antonio, MONTANTI Giuseppe e PARLA Salvatore

- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Penale n. 1102/2001 Reg. Sent. pronunciata il 16 ottobre 2001, sul ricorso proposto da CALAFATO Salvatore e GALLEA Antonio

- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Penale n. 267/2002 Reg. Sent. pronunciata il 19 marzo 2002, sul ricorso proposto da MONTANTI Giuseppe e PARLA Salvatore

L’ ULTIMA PALLOTTOLA IN PIENO VOLTO. La disfatta dello Stato italiano l’abbiamo vista ieri mattina in fondo ad una valle senza alberi. Campi di sterpaglie, pietre grigie, polvere. E giù, molto più giù, dove una volta scorreva un fiume, solo un puntino bianco. Un lenzuolo. Con le formiche che ci camminano sopra, con le mosche che ronzano intorno, con il vento che lo solleva ad ogni soffio scoprendo il viso pallido di uomo appena morto. Era un giudice, uno di quei giudici siciliani che aveva onore e non conosceva paura. E adesso eccolo qui, disteso tra gli arbusti, gli occhi sbarrati, i capelli neri sporchi di terra, la faccia insanguinata. Ha scelto lui di morire quaggiù, rotolando nella scarpata, cercando la fuga con la disperazione dell’ uomo braccato e ferito. Quei macellai che l’ hanno ammazzato gli sono corsi dietro, hanno giocato al tiro al bersaglio. Il giudice è morto al rallentatore, inseguito per almeno tre o quattro minuti, finito sul letto del torrente in secca con una scarica di pallettoni. Gli hanno sparato in bocca. La mafia siciliana anche questa volta non ha colpito a caso. Rosario Livatino non solo era un magistrato che conosceva i segreti dei clan, era soprattutto un magistrato che da dieci anni faceva il suo dovere. La morte di un giudice incorruttibile è stata segnata al km 10 della statale Caltanissetta-Agrigento, una veloce che somiglia ad un otto volante, incroci ad alto rischio, un mazzo di fiori sempre freschi dietro ogni curva. Sono le nove di un mattino di settembre in Sicilia, il sole picchia sui tendoni di plastica che coprono le vigne delle campagne intorno alla Valle dei Templi. Non voleva la scorta Il giudice parte da Canicattì come ogni giorno per andare in tribunale ad Agrigento. Nel paese abita con l’ anziana madre. Fa su e giù così da sempre. Stesso orario, stessa strada, stessa sosta al rifornimento per un caffè. Un abitudinario che non voleva nemmeno due poliziotti come angeli custodi. Mamma si preoccupa appena vede una divisa, meglio viaggiare soli, ripeteva da anni ai suoi colleghi che stavano in ansia per lui. E anche ieri mattina eccolo sulla sua Ford Fiesta colore amaranto, sulla strada per il capoluogo, sulla strada della morte. Ad Agrigento doveva giudicare i mafiosi di Palma di Montechiaro, un esercito di boss che a mezzogiorno avrebbero dovuto probabilmente preparare le valigie e partire per il confino. Un processo come tanti, né piu e né meno pericoloso degli altri che Rosario Livatino aveva istruito quando lavorava come sostituto procuratore. Il bivio per salire sulla Rupe Atenea, e imboccare poi il vicolo per il tribunale, era a soli sei chilometri quando la Fiesta del giudice è affiancata da un’ altra automobile. Sembra un sorpasso un po’ azzardato, ma solo un sorpasso. L’ auto è una Uno bianca che improvvisamente sbanda, che stringe verso destra, che sfiora la Fiesta del giudice. E’ un attimo, qualcuno spara. La canna di una mitraglietta esce dal finestrino, dietro arriva una motocicletta. L’ agguato sulla strada dura, spiegheranno poi quelli della scientifica, non più di novanta secondi. Novanta terribili secondi dove Rosario Livatino vede in faccia i suoi assassini. La mitraglietta fa sei o sette buchi sulla fiancata sinistra della Fiesta, una pallottola colpisce il giudice alla spalla. E’ ferito, è solo contro i suoi assassini. Non fa in tempo ad impugnare il suo revolver, non ce la fa ad infilare la mano fino sotto il sedile. Non c’ è tempo, non può usare una mano per prendere l’ arma. Rosario Livatino riesce incredibilmente ancora a ragionare, riesce a capire che forse può salvarsi senza rispondere al fuoco. Frena, sbatte contro il guardrail, ingrana la retromarcia. Sta tentando di fuggire ai killer sulla Uno, non sa che dietro di lui ci sono altri due sicari su una Honda. La sua auto è bloccata, lui sembra in trappola. Ecco, adesso i macellai della mafia scendono dall’ auto e dalla moto. Sono tutti armati, sono pronti ad uccidere quel giovane e minuto magistrato di trentotto anni che sta di fronte a loro. Che aspettano a finirlo? Perchè non sparano? un’ indecisione, solo un secondo immobili con le dita sul grilletto di mitraglie e pistole a tamburo. Il giudice intuisce che ce la può fare, che può salvarsi. Salta il guardrail che sarà alto un metro, vede il burrone e si butta giù. Questo drammatico racconto dell’ agguato e dell’ inseguimento sotto la scarpata sarà ricostruito ai poliziotti da un testimone oculare. Un testimone che ha visto tutto, uno che non ha paura di parlare. Ha descritto i volti dei killer, nei laboratori di polizia scientifica stanno già ricostruendo i loro identikit. Gli investigatori naturalmente non forniscono l’ identità del testimone, dicono che è un signore del Nord che casualmente ha assistito al massacro. Un uomo che viaggiava sulla statale 640 a bordo della sua auto dotata di radiotelefono. E’ stato lui a lanciare l’ allarme, a raccontare ogni particolare ai primi magistrati che risalivano la veloce verso Caltanissetta. L’ agonia di Rosario Livatino è durata forse quattro minuti. La disperazione lo fa correre in fondo al burrone. Settanta metri, ottanta metri, cento metri. Perde sangue dalla spalla sinistra, scivola, inciampa nei massi che si nascondono sotto gli arbusti. E i killer dietro. Che rotolano anche loro all’ inseguimento del loro uomo, alla caccia della loro vittima. Immaginatevi il terrore del povero giudice, immaginatevi i suoi pensieri mentre scivolava in fondo alla valle. Con quelli che sparavano, che urlavano, che lo volevano morto a tutti i costi. Per fuggire alcune volte bisogna avere molto coraggio, al suo posto chissà quanti di noi non lo avrebbero avuto, chissà quanti di noi sarebbero rimasti fermi, paralizzati dalla paura, dice il questore Faranda ai suoi uomini che stanno ricostruendo su un foglio bianco la dinamica dell’ omicidio. Un coraggio che a Rosario Livatino è servito fino al fiume asciutto, fino dietro una collinetta che sembra franare da un momento all’ altro. L’ hanno preso. Lo circondano e sparano. Sparano, sparano, sparano. L’ esperto di balistica un paio di ore dopo l’ esecuzione dirà: Hanno usato almeno tre armi, i colpi mortali sono stati sei. Una mitraglietta calibro 12, una pistola automatica calibro 9 parabellum, un revolver. E il colpo di lupara finale. Come se volessero lasciare la firma con la loro arma preferita. Quasi dieci minuti prima della morte del giudice sulla statale 640 erano passati quattro gipponi pieni di poliziotti, cento agenti scelti del nucleo anticrimine in missione, guarda caso, nel paese di Palma di Montechiaro. La cronaca del dopo omicidio è stata quella di sempre quando c’ entra la mafia. L’ auto abbandonata e bruciata in un viottolo di contrada San Giuseppuzzu, la moto in fiamme qualche centinaia di metri più in là. Ma nella fretta questa volta i killer hanno dimenticato dentro la loro Uno una pistola, la calibro 9 parabellum. E’ l’ unica traccia che hanno lasciato in questa azione di guerra contro lo Stato italiano. Una sfida ad armi impari, sicuri dell’ impunità, forti del loro potere e della debolezza degli avversari. Uomini come Rosario Livatino, soli, indifesi, facili bersagli. Piange il procuratore aggiunto di Palermo Elio Spallitta che ad Agrigento è stato procuratore per sei anni. Piange davanti a quel lenzuolo bianco. Nessuno è mai riuscito ad imporgli la scorta, nemmeno una auto blindata. Spallitta è giù nella scarpata insieme al procuratore Giammanco. Uno piange, l’ altro non ha la forza di parlare. Dietro c’ è Falcone con tutta la sua scorta. Falcone sembra molto provato, ha anche lui gli occhi lucidi, ha anche lui un nodo che gli stringe la gola. Alle dieci del mattino la valle che è diventata la tomba del giudice Livatino è percorsa dallo stato maggiore dell’ antimafia siciliana. Ci sono i magistrati e il fior fiore degli investigatori di Palermo, quelli di Agrigento, di Caltanissetta. Il giudice Falcone cammina e tutti gli altri gli vanno dietro. E’ lui che torna a guardare da vicino la Fiesta, a sfiorare i buchi delle pallottole, a dare un’ occhiata a terra. E poi eccolo scendere ancora nella scarpata. Ancora su, ancora giù. Forse i suoi occhi trovano quello che altri non vedono. Gli uomini della scorta lo seguono come ombre. Lui, Falcone, non fiata. L’ inchiesta è della procura di Caltanissetta, arriva sulla statale 640 il sostituto Ottavio Sferlazza. Perchè il vostro giovane collega è morto? Chi l’ ha ucciso? Perchè? Il processo ai capi clan I ragionamenti investigativi portano tutti a Palma di Montechiaro e alla ferocia dei suoi boss. Il giudice Livatino doveva decidere oggi la sorte di 15 capiclan, doveva decidere se potevano restare nei loro covi di Palma o finire al soggiorno obbligato in qualche paesino fuori dalla Sicilia. Il delitto potrebbe essere preventivo e dimostrativo, spiegano i magistrati. Ma aggiungono enigmaticamente che questo non basta. Significa che c’ è, che ci può essere dell’ altro. Che la mafia di Palma ha fornito magari solo i suoi sicari, che l’ ordine potrebbe essere partito forse da Canicattì, la capitale della mafia agrigentina. Ipotesi, supposizioni, tentativi di decifrazione. Il giudice morto di inchieste antimafia ne aveva fatte centinaia fino all’ anno scorso, prima di passare in tribunale, prima di lasciare il piccolo ma efficiente pool della procura. Pubblico ministero al primo maxi processo di Agrigento, decine di indagini su delitti di mafia, traffici di armi, uccisioni di carabinieri. Un uomo di prima linea. Dove le seconde o le terze linee non ci sono, dove chi fa il mestiere di giudice sta da una parte o dall’ altra. Dalla parte di Rosario Livatino sono sempre stati due suoi amici, Roberto Sajeva e Fabio Salamone. Il primo fa il sostituto, il secondo era giudice istruttore. Come fantasmi si aggirano nelle campagne che la statale 640 attraversa. Con il dolore sulla faccia, con l’ emozione di chi ha perso per sempre qualcuno e qualcosa. Anche loro hanno visto il lenzuolo, la bandiera bianca che copriva il cadavere di un magistrato. Anche loro a sera sono saliti su all’ ospedale e poi in prefettura per ricevere il presidente Cossiga. Parlavano tra loro Sajeva e Salamone. Parlavano a voce alta. Diceva Sajeva: Forse tra tre mesi mollerò tutto, non voglio andare un giorno al lavoro per essere ammazzato. E rispondeva Salamone: Ho la sensazione di non lavorare per lo Stato ma per un privato. Davanti a loro il Presidente baciava una donna disperata, la mamma del giudice ucciso. Grazie, grazie presidente. E Cossiga, immobile di fronte alla donna: Sono io che devo chiedere perdono. di ATTILIO BOLZONI 22.9.1990 LA REPUBBLICA

Intervista al killer di Livatino, Gaetano Puzzangaro: “Ricordo quando affiancammo la sua auto, lui ci guardò ”Per il settimanale Panorama, in edicola da ieri, Fabio Marchese Ragona valente giornalista canicattinese di “VideoNews”, la testata Mediaset che realizza i programmi d’informazione di Canale 5, ItaliaUno e Retequattro, ha intervistato uno dei killer del giudice Rosario Livatino, Gaetano Puzzangaro, detto “a musca”. Grandangolo pubblica integralmente l’intervista perché rappresenta una bella pagina di giornalismo serio e un tassello importante di verità che si aggiunge a quella giudiziaria raggiunta non senza poche difficoltà. Ecco, il testo:

L’incontro avviene in una saletta del carcere di Opera, alle porte di Milano, nell’area colloqui della sezione “alta sicurezza”. Un tavolino bianco di plastica e tre sedie: nella stanza non c’è nient’altro. E’ il reparto dove vivono gli ergastolani ostativi, quelli usciti dal 41 bis: uomini che non avranno mai la speranza di un permesso fuori dalla struttura. Il colloquio è fissato per le 13, lui arriva dopo pochi secondi, scortato da una guardia. E’ ben vestito: giubbotto grigio, sciarpa intorno al collo, jeans. Il viso è pulito, sbarbato, i capelli sono pettinati, iniziano a diventare bianchi. Le mani sono rosse, avvizzite, tipiche di chi, da ragazzino, nella Sicilia degli anni ’70 e ’80, le aveva ferite troppe volte tra i ceppi, giocando in campagna con gli amici o scappando dai nemici. Gli occhi sono scuri, profondi. Non dimostra 49 anni, 25 dei quali li ha già vissuti in carcere. Ha con sé un sacchetto: “Cosa c’è dentro?”. “Ho portato dell’acqua se avete sete”, risponde a don Antonio, il cappellano. Durante il suo racconto esce fuori, ogni tanto, anche qualche parola in dialetto, il gergo di quella Sicilia che, il 21 settembre del 1990, mostrò al mondo uno dei suoi volti più crudeli: l’assassinio mafioso del giudice di Canicattì, Rosario Livatino. Soprannominato “il giudice-ragazzino”, fu ammazzato da un commando di quattro ventenni della cosiddetta “stidda”, l’associazione mafiosa che, secondo i magistrati, si contrapponeva a Cosa Nostra. Quella mattina, Livatino, in auto, senza scorta, stava andando al lavoro, al tribunale di Agrigento, quando la sua Ford Fiesta rossa fu affiancata dall’auto e da una moto dei malviventi. In quella piccola stanza del carcere milanese, di fronte a noi, c’è uno di quei quattro ex ragazzi: Gaetano Puzzangaro, soprannominato “‘a musca”, la mosca, un vecchio nomignolo di famiglia, nella sua Palma Di Montechiaro. “Da quasi 20 anni sto facendo un percorso spirituale”, ci racconta, “ho testimoniato per la causa di beatificazione di Livatino perché era doveroso. Oggi mi farei ammazzare piuttosto che rifare ciò che gli ho fatto! E lo prego ogni domenica a Messa. Il mio più grande rimorso? Non aver avuto il coraggio di chiedere scusa ai suoi genitori”.

Signor Puzzangaro perché l’avete ucciso? Io non sapevo nemmeno chi fosse Rosario Livatino. Ho saputo di lui poco prima della sua uccisione. Ci era stato detto che il dottor Livatino aiutava altre persone contro di noi, che veniva contro i giovani. E noi ci abbiamo creduto…

Perché si era avvicinato a questo ambiente criminale? Avevo 20 anni, vivevo come tanti giovani di provincia, ero scout e andavo a messa la domenica. Poi è successo che non mi sentivo più appagato.

Cosa ha fatto? Avevo voglia di uscire dalla routine campagnola. Intorno ai 19 anni e mezzo i miei amici d’infanzia iniziavano a sposarsi oppure partivano per il servizio militare. E io ero rimasto solo nel mio quartiere e così ho iniziato a frequentare giovani che erano ai margini. Non scarico la responsabilità sugli altri: a decidere sono stato io, è colpa mia.

Torniamo per un attimo a quel 21 settembre del 1990: qual è l’ultimo ricordo che ha del giudice Livatino? Puzzangaro alla domanda cambia espressione. Sta zitto per alcuni istanti e guarda a terra. Poi chiede: “Sei sicuro che vuoi saperlo?”. La risposta è affermativa. Bene, se vuoi saperlo te lo dico. L’ultimo ricordo è di noi che ci affianchiamo alla sua auto. L’ho visto che girava la testa e guardava verso di noi. Aveva una camicia bianca e gli occhiali scuri. Il suo viso, mentre ci guardava, era stupito, come se non capisse. Poi è successo quello che sappiamo.

E dopo averlo ucciso eravate contenti? No, non eravamo contenti o euforici, non abbiamo brindato come qualcuno ha detto. Quella mattina io speravo che il dottor Livatino non facesse quel tragitto. Poi non ci ho capito più niente…

Eravate dei ragazzini, qualcuno vi ha usato? Non lo so. Erano altri che tenevano i contatti. Io non sapevo cosa fosse Cosa Nostra. La svolta era avvenuta nell’89 perché ci avevano detto che volevano ucciderci per delle rapine fatte in banca. Oggi mi farei ammazzare piuttosto che rifare ciò che ho fatto al giudice Livatino.

Lei è stato arrestato 2 anni dopo l’omicidio, nel 1992. Quando ha iniziato a capire di aver sbagliato? Il discorso di Giovanni Paolo II dalla Valle dei Templi di Agrigento nel 1993 (con il monito “Lo dico ai responsabili, convertitevi”, ndr), mi ha fatto molto riflettere, ho capito che dovevo uscire da quella vita. Ho visto le immagini del Papa che incontrava i genitori di Livatino e ho ancora quell’immagine impressa nella mente. I loro sguardi. Queste due persone non hanno mai espresso parole di condanna, ma solo di perdono e di vicinanza ai nostri genitori.

Si è pentito? Parlerei di seconda conversione. Un quotidiano siciliano tempo fa ha scritto: “Si pente uno dei killer di Livatino”. Dalle nostre parti, pentirsi, significa diventare collaboratore di giustizia. E non è stato così. In quel momento ho temuto per la mia famiglia. Il mio è stato un pentimento interiore, spirituale.

Perché non ha chiesto perdono ai genitori di Livatino quando erano ancora in vita? Il perdono non c’entra, avrei dovuto chiedere scusa: non è giusto che l’autore di un crimine così debba imporre un’altra decisione ai genitori della vittima. La trovo una cosa egoistica e invadente. Il mio grande rammarico è di non aver avuto il coraggio di incontrarli quando avrei potuto farlo. Non sono riuscito, ma ho chiesto scusa dentro di me. E ho pregato per loro.

E per Livatino prega? Non passa domenica che non preghi per lui durante la Messa. Dico sempre tre “eterno riposo” per tre persone. Due vanno sempre in coppia: per mio padre e per lui.

E lo sogna? Sì, ogni tanto mi capita. Lo vedo sul ciglio della strada, a terra. Io che passo e poi torno indietro per aiutarlo. Ci parlo anche col dottor Livatino: di notte faccio lunghe chiacchierate con lui.

Perché ha deciso di testimoniare per la sua causa di beatificazione? Perché era mio dovere farlo. All’epoca non mi ero reso conto che Livatino lavorasse per i giovani, per una società migliore. Lavorava anche per me, che mi ero perso in quel mostro che fagocitava tutto. La decisione l’ho maturata soprattutto dopo le parole di Papa Francesco pronunciate a Cassano allo Jonio e dopo il mio percorso religioso…

Che tipo di percorso? Anche se si viene a sapere solo adesso, ho iniziato un percorso spirituale tra il 1999 e il 2000. Da allora continuo a cadere a terra e a rialzarmi. Gli psicologi e i religiosi del carcere mi hanno preso per mano, a partire da don Antonio, Suor Gianna, Suor Beniamina, don Francesco, don Walter. E mi hanno aiutato a tirar fuori quello che avevo dentro. Devo ringraziare anche il direttore Siciliano (che ha diretto il carcere di Opera e ora quello di San Vittore, ndr) che ha voluto investire sul carcere e sui detenuti. E devo dire che abbiamo fatto un bel viaggio insieme.

E oggi cosa si sente di dire ai giovani che come lei si avvicinano ad ambienti criminali? Che se hanno anche solo una piccola percezione di essere avvicinati da mangiatori di vite, perché gli viene prospettato un futuro roseo, fatto di rispetto, soldi, carriera, immortalità, devono dire di no! Perché non vogliono la vostra felicità. I genitori lo vogliono, loro no! In quell’ambiente gli ideali sono di servirsi di voi, sfruttarvi fin quando possono. E se vi andrà bene, forse vivrete, ma se vi andrà male, morirete, o rischierete di perdere la vostra anima in carcere. Proprio Com’è accaduto a me. GRANDANGOLO AGRIGENTINO 1.1.2018

Parlano i killer del giudice Rosario Livatino, gli ergastolani: “Abbiamo capito i nostri sbagli” I due palmesi sono intervenuti nel corso di un incontro, alla giornata è stato presente anche il sindaco, Stefano Castellino I killer del giudice ragazzino, Rosario Livatino parlano al congresso di “Nessuno tocchi Caino”. Microfoni aperti per Gaetano Puzzangaro e Salvatore Calafato, i due sono stati condannati all’ergastolo. I palmesi, secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, hanno rilasciato delle dichiarazioni forti. Con la presenza del sindaco Castellino – ha detto Puzzangaro – oggi mi sono risentito nuovamente nella mia città che mi manca tantissimo. Credevo di non fare più parte di quella comunità perché il passato ritorna sempre. Sto facendo un lungo cammino, che credo non finirà mai. È cominciato 30 anni fa e quando si sta seduti sulle macerie della propria esistenza conviene fermarsi. Mi sono interrogato su quello che non è andato in me. Si può venire a patti con il tribunale penale, ma non con quello della coscienza. Non sono stato un buon cittadino, non sono stato un buon figlio, ma mi sono ravveduto, ho capito i miei sbagli e ci faccio i conti giornalmente”. AGRIGENTO NOTIZIE 24.12.2019