La lotta contro la mafia: Il coraggio di Borsellino e Basile a Monreale

Nel cuore della Sicilia, tra le strade di Monreale, si è svolta una delle battaglie più significative nella lotta contro la mafia. Qui, due figure emblematiche della giustizia italiana, il pretore Paolo Borsellino e il capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, hanno unito le forze per combattere l’organizzazione criminale che ha segnato la storia del paese. Dopo essersi laureato in giurisprudenza con lode, Borsellino entrò in magistratura, diventando il più giovane magistrato d’Italia. La sua carriera lo portò a Monreale nel 1969, dove iniziò a lavorare a stretto contatto con Emanuele Basile.

Emanuele Basile, capitano dei Carabinieri, era noto per il suo impegno e la sua dedizione nel perseguire Cosa Nostra. La sua indagine su un traffico di stupefacenti gestito dalla famiglia di Altofonte, alleata dei Corleonesi di Totò Riina, lo portò a diventare un bersaglio della mafia.

Il 4 maggio 1980, Basile fu brutalmente assassinato da Cosa Nostra a Monreale, un atto che scosse profondamente la comunità e rafforzò la determinazione di Borsellino nella lotta contro la mafia. Questo evento tragico non fermò Borsellino, che continuò a lavorare sulle indagini iniziate da Basile, portando alla luce le attività criminali dei Corleonesi.

La collaborazione tra Borsellino e Basile a Monreale è stata fondamentale per comprendere la struttura e le operazioni di Cosa La storia di Borsellino e Basile è una testimonianza del coraggio e dell’impegno di coloro che hanno dedicato la loro vita alla giustizia e alla lotta contro la mafia. La loro eredità continua a ispirare nuove generazioni di magistrati e forze dell’ordine, ricordandoci che il coraggio e la determinazione possono fare la differenza nella lotta contro il crimine organizzato.

Fonte GIOVANNI PAPARCURI

Emanuele Basile, capitano dei Carabinieri, assassinato da Cosa nostra a Monreale il 4 maggio 1980, per aver proseguito un’indagine avviata dal capo della Squadra mobile di Palermo Boris Giuliano su un traffico di stupefacenti gestito dalla famiglia di Altofonte, stretta alleata dei Corleonesi di Totò Riina.

Nato a Taranto il 2 luglio 1949, Basile era il terzo di cinque figli. Frequentò l’Accademia Militare di Modena e, una volta ottenuto il diploma, provò e passò il test a Medicina all’Università; dopo aver passato l’esame di anatomia, tuttavia, Basile capì che la sua vera passione era per l’Arma dei Carabinieri. Dopo aver comandato la Compagnia di Sestri Levante, in provincia di Genova, Basile venne mandato alla Caserma di Monreale, dove cominciò a lavorare a stretto gomito con il capo della Squadra Mobile di Palermo Boris Giuliano, ucciso il 21 luglio 1979.

Dopo la morte di Giuliano, Basile continuò la sua indagine sui traffici di stupefacenti nei quali erano coinvolti i Corleonesi, nel pieno della loro scalata al potere ai vertici di Cosa Nostra nella Seconda Guerra di Mafia; in particolare, riuscì a ricostruirne le tracce attraverso l’accertamento dei movimenti bancari e ad accendere i riflettori sulla famiglia di Altofonte, che operava nel territorio della compagnia di Monreale; in via generale sotto la giurisdizione rientravano i comuni di Altofonte, Piana degli Albanesi e Camporeale, tutti sotto il controllo del mandamento di San Giuseppe Jato, rappresentato in seno alla Commissione Provinciale di Cosa Nostra da Antonino Salamone, generalmente sostituito da Bernardo Brusca.

I risultati delle indagini lo portarono alla coraggiosa decisione di procedere, il 6 febbraio1980 all’arresto in flagranza di reato per il delitto di associazione per delinquere a carico dei membri della famiglia di Altofonte, oltreché alla denuncia per lo stesso reato di Leoluca Bagarella, Antonino Gioé, Antonino Marchese e Francesco Di Carlo; le altre ipotesi investigative sulle famiglie legate a Totò Riina finirono nel rapporto del 16 aprile dello stesso anno, consegnato a Paolo Borsellino. Tra i suoi principali collaboratori anche l’Appuntato Giuseppe Bommarito, suo fedele autista, che poi sarebbe stato anche lui ucciso tre anni dopo insieme al successore di Basile, il capitano Mario D’Aleo.

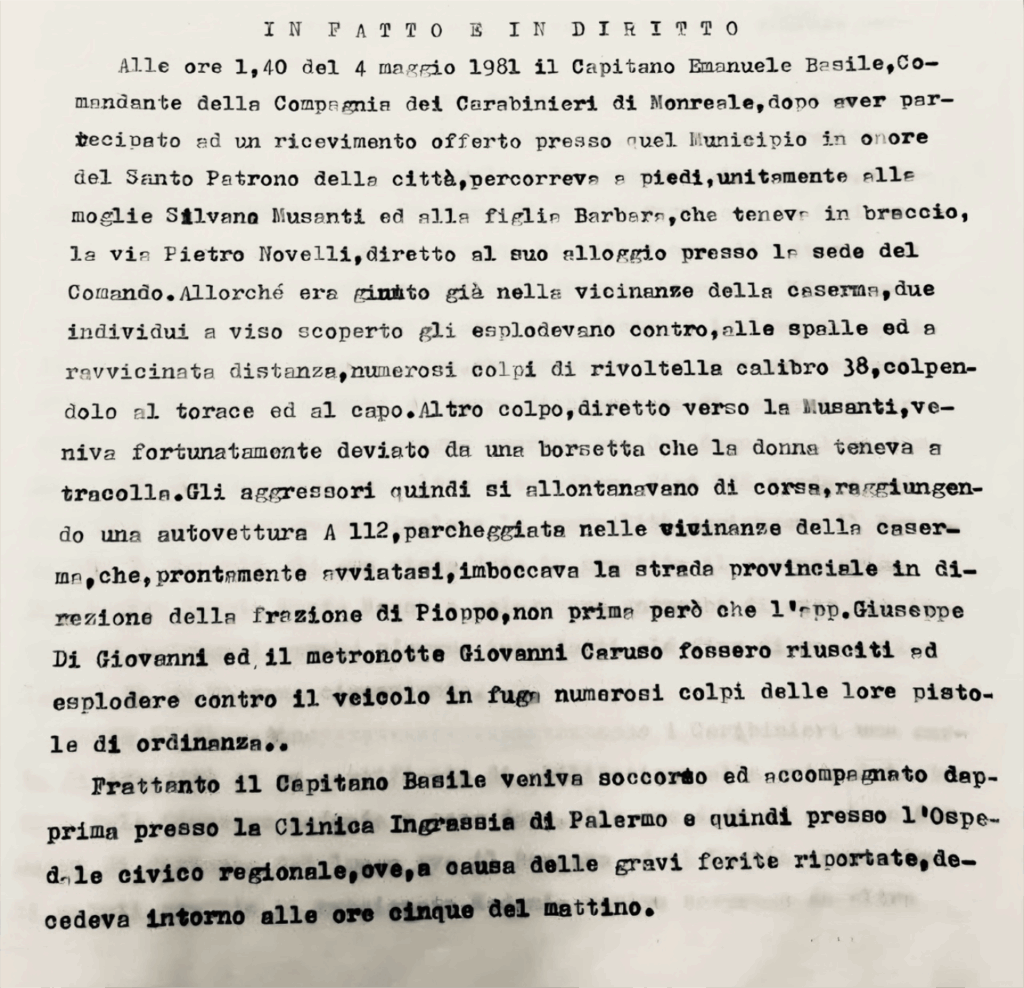

L’omicidio la sera del 3 maggio, un sabato, Basile partecipò a un ricevimento organizzato dal Comune di Monreale al Palazzo di Città, in occasione della festa del Santissimo Crocifisso, patrono della città, per poi unirsi alla tradizionale processione per l’omaggio della cittadinanza al simulacro di Cristo in croce. Verso mezzanotte e mezza, mentre lo spettacolo pirotecnico era ancora in corso, Basile si avviò verso la Caserma con la moglie Silvana e la figlia Barbara di 4 anni che teneva in braccio; in via Pietro Novelli, piena di gente, i tre furono però raggiunti da un killer, che sparò alle spalle del Carabiniere; la moglie Silvana tentò di parare il colpo di grazia diretto al marito e si salvò per miracolo grazie a un’agendina 3×4 cm con una copertina d’argento massiccio regalatagli dal marito, dove il proiettile si conficcò; il killer scappò in auto insieme a due complici. Basile, ferito gravemente, fu trasportato d’urgenza all’ospedale di Palermo dove i medici tentarono di salvarlo con un delicato intervento chirurgico, invano: il capitano morì verso le 2 di notte. In ospedale accorse anche Paolo Borsellino, a cui Basile aveva affidato l’ultimo rapporto.

I funerali si tennero tre giorni dopo a Palermo. La figlia Barbara, come raccontò il fratello di Emanuele, Luigi, non parlò per tre giorni e anche il giorno dei funerali non le venne detto della morte del padre. Dopo un po’ di tempo confessò alla madre che era stata colpa sua, che aveva visto gli assassini del padre ma non lo aveva avvertito in tempo.

Le indagini e i processi Vincenzo Puccio, sospettato insieme a Giuseppe Madonia e Armando Bonanno di essere il suo assassino dopo la descrizione fornita dalla moglie di Basile, venne arrestato quasi subito dai Carabinieri; tuttavia, il processo di primo grado si concluse con una clamorosa assoluzione per tutti e tre gli imputati, che subito dopo la scarcerazione vennero inviati in soggiorno obbligato in Sardegna, da cui faranno perdere le proprie tracce sin dal giorno successivo all’arrivo; quando la Corte d’Assise di Palermo, ribaltando il verdetto di primo grado, li condannò all’ergastolo risultavano quindi latitanti; quando il processo arrivò in Cassazione, la prima sezione presieduta da Corrado Carnevale annullò la sentenza per un vizio di forma; la Corte d’Appello di Palermo presieduta dal giudice Antonino Saetta li condannò nuovamente all’ergastolo, ma nuovamente la prima sezione presieduta da Carnevale annullò la sentenza, questa volta per difetto di motivazione. Al settimo processo per l’omicidio di Basile nel frattempo erano finiti sul banco degli imputati, oltre agli esecutori, anche i mandanti, i boss della “Cupola” imputati nel Maxiprocesso di Palermo: Totò Riina, Michele Greco, Francesco Madonia, che vennero condannati all’ergastolo, e Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca e Nenè Geraci, che invece vennero assolti. La posizione di Brusca venne chiarita successivamente da lui stesso, nell’ambito della sua collaborazione, affermando di aver partecipato all’omicidio. Il 14 novembre 1992 la Cassazione confermò finalmente il verdetto, rimandando alla Corte d’Appello di Caltanissetta solo la posizione di Michele Greco[. Ciononostante né Bonanno, vittima di lupara bianca, né Puccio, ucciso il 9 maggio 1989 a colpi di bistecchiera di ghisa nel carcere dell’Ucciardone, videro mai confermata la propria condanna.

21.3.2025 Una targa in memoria di Emanuele Basile capitano dei carabinieri vittima di mafia

La cerimonia nel liceo Battaglini di Taranto, dove studiò l’ufficiale ucciso a Monreale, in provincia di Palermo, il 4 maggio del 1980

Quando muore il capitano Basile, Lucia ha dieci anni, Manfredi otto, Fiammetta sei. Sono i tre figli di Paolo Borsellino.

«Paolo è in casa quando un collega gli telefona per dirgli cosa è successo – ricorda la moglie Agnese. Con Basile non avevamo rapporti familiari, come con altre persone uccise dalla mafia, ma per lui è una mazzata, un colpo inaspettato.

“Ci siamo stimati reciprocamente, abbiamo lavorato bene insieme” ripete angosciato. Comincia a piangere, a dirotto. È la prima volta che vedo mio marito farlo e purtroppo non sarà l’ultima. Da quella sera la sua vita, la nostra vita, cambia. Prova sulla sua pelle il dolore per la malvagità di certi uomini.

Arriva la prima scorta. Quell’omicidio, dicono gli investigatori, è anche un avvertimento nei confronti di Paolo. Da quel momento, vive con un impulso nuovo il suo lavoro. ha un momento di sbandamento, ma ha capito che bisogna andare avanti e combattere con tutta la determinazione possibile contro Cosa nostra perché un delitto così orrendo non si ripeta. Sì, la fermezza di mio marito viene fuori in tutta la sua forza dal momento in cui Basile viene ucciso.» (4 maggio 1980, ndr “Paolo Borsellino”, Umberto Lucentini.)

A Monreale le lacrime per il capitano Emanuele Basile

È un capitano dei carabinieri, il comandante della Compagnia di Monreale. La città di un Duomo superbo e di una mafia sconosciuta.

Il capitano ha appena consegnato in Tribunale un rapporto di sessantadue pagine. La sua condanna a morte.

Le carte sono nell’armadio blindato del giudice istruttore

Paolo Borsellino, il magistrato che assieme a lui ha seguito fin dall’inizio l’indagine e che questa notte esplode in un pianto disperato. È in lacrime, in fondo ai viali dell’ospedale. «Mi hanno ammazzato un fratello», singhiozza nel buio.

In meno di un anno, ne ha persi due di amici che davano la caccia ai boss di Monreale.

Il 21 luglio del 1979, il capo della squadra mobile Boris Giuliano. E ora Emanuele Basile. Chi sono gli assassini?

«Li abbiamo presi, questa volta li abbiamo presi», avvisa un ufficiale dei carabinieri.

Sono già rinchiusi in una caserma di Palermo. Uno è Armando Bonanno, l’altro Vincenzo Puccio, il terzo Giuseppe Madonia.

Li hanno fermati in aperta campagna, due ore dopo il delitto.

Sono sporchi di fango. Lungo un sentiero trovano anche l’auto usata per la fuga. Dentro c’è una pistola che ha appena sparato.

Dicono i killer: «Siamo qui perché abbiamo avuto un incontro galante con donne di Agrigento, signore sposate, siamo dei gentiluomini e non faremo mai i loro nomi». È il loro alibi. Sarà per sempre il loro alibi. Da quando incontra quei tre sicari di mafia, Paolo Borsellino entra in un’altra vita. Gli assassini del capitano decidono il suo futuro.

Il comandante della compagnia dei carabinieri di Monreale è stato ucciso in mezzo alla folla del Santissimo Crocifisso, la processione che, da tre secoli e mezzo, si ripete nella notte fra il 3 il 4 maggio. Per la prima volta, la statua l’hanno portata per le strade nel 1626 e il Santissimo Crocifisso ha spazzato via il «morbo rio», la peste di Monreale.

Emanuele Basile ha in braccio la figlia Barbara, la moglie Silvana è fra bancarelle stracolme di ceci abbrustoliti, torrone caramellato, semi di zucca secchi. I tre sbucano da una stradina, in un attimo gli sono alle spalle. Fanno partire i primi colpi quando il cielo s’illumina dei fuochi d’artificio. Esplode la masculiata, l’atto finale dei giochi pirotecnici, i botti.

Silvana scambia il primo sparo per un mortaretto. Poi Barbara, quattro anni, si ritrova in mezzo al sangue del padre. Due testimoni vedono tutto. Parlano, raccontano, riconoscono gli assassini. Non è mai capitato a Palermo. «È un’inchiesta facile che si può chiudere in fretta», annuncia Paolo Borsellino ai suoi colleghi della procura.

Manca solo la prova del guanto di paraffina. Dal libro “Uomini Soli” di Attilio Bolzoni

Paolo Borsellino e l’omicidio del capitano Basile.

“Grazie Patruzzu amurusu!”. Il secondo capitolo del libro di Alex Corlazzoli, “1992 sulle strade di Falcone e Borsellino”, ci fa immergere nella Monreale del 3 maggio 1980. Una città presa dai festeggiamenti per il Santissimo Crocifisso, che si trasforma nel triste teatro dell’omicidio del Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile. Una storia che si intreccia con quella di Paolo Borsellino, che il capitano Basile aveva condotto nel covo di Leoluca Bagarella, braccio destro di Totò Riina. Ma da quel 3 maggio non solo era venuto a mancare un uomo e un investigatore prezioso ma la stessa vita di Borsellino è in pericolo.

Borsellino a Monreale aveva iniziato la sua carriera come pretore accanto al capitano Basile. Vi era arrivato a ventinove anni, vi restò fino ai trentacinque. “…è lì che ho conosciuto la mafia, quella sanguinaria di provincia, i corleonesi, i ‘viddani’ per intenderci. Con interessi radicati nelle campagne ma con ramificazioni già profonde in altri centri. Palermo in testa…”

Chi ha conosciuto la mafia di cui parla Borsellino è convinto che sia cambiato ben poco da queste parti. La moglie del capitano Basile e la figlia Barbara non sono più volute tornare a Monreale. Anzi, in Sicilia. Non ne vogliono più sapere di questa terra che ha loro sottratto la felicità. Forse si sentono tradite come lo sono tanti siciliani onesti che ogni giorno alzano una saracinesca e si oppongono al pagamento del “pizzo”.

A fare più paura a Paolo Borsellino la sensazione di essere soli, isolati. Ciò nonostante il magistrato soleva dire: “Non possiamo gettare la spugna. Sennò facciamo il gioco dei mafiosi”.

Monreale

“Scusi, qual è l’itinerario della processione del crocifisso?”

A incrociare il mio sguardo sono gli occhi castano-verdi coperti in parte dai lunghi capelli biondi di una ragazza dall’accento toscano, che riconosco dalle “c” aspirate.

“Sono arrivata a Monreale per visitare il Duomo ma mi sono ritrovata immersa in questa festa. È splendida. Scusi, sa dirmi che…”

Suona un campanello, rullano i tamburi, rintoccano a festa le campane della chiesa della Collegiata.

La voce non si riesce più nemmeno a sentire. Devo intuire le parole dal labiale: “…che strada fa?”, ripete la ragazza.

Il venerato crocifisso che, a parte i piedi e le mani in legno, è stato fatto con una “mistura” di tela, gesso, colla e carta pesta, dal XV secolo è deposto in una cappella di questa chiesa.

Mancano pochi minuti alle sei della sera. È il momento in cui parte la solenne processione. Una scena che si ripete da quasi quattrocento anni in onore di quel simulacro ripescato in mare, che secondo la tradizione arrivò a Monreale per miracolo. Chi conosce bene la città arabo-normanna non può non sapere questa leggenda.

La prima volta l’ho ascoltata da Sarina Ingrassia, una donna che ha dedicato la vita ai ragazzi di strada in uno dei quartieri più poveri della città, la Baviera: “Pensa che dopo una lunga contesa con i palermitani, la decisione fu lasciata a un carro trainato da buoi. Misero la croce sul barroccio e decisero che il simulacro sarebbe rimasto per sempre dove gli animali si sarebbero fermati…”

E i buoi si arrestarono proprio lì, a Monreale, alle falde del monte Caputo, nell’antico quartiere contadino della Carrubella che si snoda sulla lunga e stretta via Umberto I e prende il nome dall’albero di carrubo. La tradizione ci racconta che Guglielmo II si fosse addormentato proprio sotto una di queste piante e nel sogno la Madonna gli indicò dove avrebbe trovato il tesoro, per la costruzione della cattedrale.

Arrivare alla Carrubella è facile.

Se si superano le tentazioni che provengono dai profumi dell’antico panificio all’angolo della piazza principale e dal Bar Italia che vanta sulla sua tenda da sole la scritta “Specialità alla mandorla”, una volta entrati in via Umberto ci si trova davanti una scenografia d’altri tempi: balconi fioriti in ferro battuto; fili della corrente elettrica che attraversano la strada insieme a quelli dei panni che incorniciano le pietre delle case; canali di scolo dell’acqua in terracotta; resti di balconate risalenti al Settecento; un pilone dell’antica porta addossato alla chiesa di San Giovanni e sugli usci dei “bassi” qualche sedia di paglia intrecciata.

In fondo a via Umberto, dove fino a qualche anno fa c’era il Park Hotel, lo sguardo si perde sul golfo di Palermo e sull’antica Conca d’Oro, una valle di aranci e limoni devastata dall’abuso edilizio.

La chiesa della Collegiata è circa a metà strada, cinquecento metri prima del collegio delle suore del “Boccone del Povero”, uno di quei luoghi che un bambino non vorrebbe mai conoscere.

Per fortuna nessun turista arriva fino a quel portone con accanto una statua del fondatore, il beato Giacomo Cusmano, e l’urna con la scritta “Chi dona ai poveri dona a Dio”. Ci si ferma prima, davanti al più grande pannello in maiolica policroma d’Italia: 1500 mattonelle di 18 centimetri.

È lì che da oltre tre ore il crocifisso è stato lasciato nelle mani dei fedeli che si accalcano per toccare, baciare e pregare il simulacro, prima che inizi la processione. È un tripudio di fazzoletti bianchi, rossi, turchini che volano dal basso verso l’alto e dall’alto verso il basso, lanciati dalla folla: li passano alle persone vicine al Cristo che li strofinano sulla statua prima di restituirli ai fedeli, che invocano “grazie Patruzzu amurusu!”

“Non ho mai visto una processione così. Ma quanto durerà? Tutta la notte?”, mi chiede la giovane turista che ha tra le mani una guida di Palermo e Monreale.

Risuona il campanello. Stavolta più forte. Forse è la volta buona. Si parte.

A “scortare” il crocifisso, appoggiato su una “vara”, una sorta di piedistallo in legno, ci sono centinaia di uomini che indossano una camicia bianca con pantaloni dello stesso colore e un nastro rosso ai fianchi che stringe una tovaglia con l’immagine del Santissimo Crocifisso. Sono i confratelli: fedeli che hanno ereditato fin dal lontano 1709 questo compito tramandato da padre in figlio.

La giovane turista fotografa, corre da una parte all’altra della strada per catturare le immagini di questa festa.

Poi torna vicino a me per cercare di comprendere qualcosa in più prima di ripartire a caccia di uno scatto originale: “Ma che gridano? Sono preghiere?”

È uno solo a lanciare con un urlo una sorta di invocazione alla quale tutti gli altri rispondono a una sola voce: “Grazia” unito a un battimano.

Il percorso del sacro corteo è sempre lo stesso: via Umberto I, via Antonio Veneziano, dove ci si ferma davanti alla casa del famoso poeta monrealese che dà il nome alla strada, e poi la sosta a quello che qui chiamano “Canale” ma che sulla mappa non ha un nome. È uno di quei luoghi che conoscono solo gli abitanti di un paese. In ogni città c’è un posto così: di solito è un luogo dove darsi appuntamento, uno spazio che ha e ha avuto un significato nel tempo; un incrocio di storie e di volti con la pelle liscia e ruvida. Al monrealese basta dire “Ci vediamo al Canale”. Non importa se l’appuntamento è davanti al comando della polizia locale, al barbiere “Governale” che si trova in mezzo all’incrocio o alla friggitoria che fa angolo con via Archimede.

L’importante è dire quella parola magica: “Canale”.

Un luogo simbolico anche per i confratelli perché qui la processione si ferma per far riposare le spalle prima di salire per via Pietro Novelli.

Impossibile non lasciarsi trainare da questa folla gioiosa e orante. È una marea di ceri accesi che avanza tra lo sfolgorio di luci, la pioggia di petali di rose e il suono festoso delle campane di tutte le chiese.

Seconda tappa: l’abbeveratoio in fondo a via Pietro Novelli. Ci fermiamo circa trenta minuti. Il tempo di rifocillarsi. Poi si torna indietro: la processione si dirige verso via Garibaldi, nota come “a scinnuta ru Signuri”, piazza Spasimo, via Venero.

La turista toscana è ancora dietro la vara. Filma, scatta fotografie, tenta di parlare con qualcuno della confraternita. Quando si avvicina di nuovo a me, il crocifisso è arrivato all’imbocco di via Roma.

Davanti c’è la banda musicale, seguono gli stendardi delle estinte confraternite, poi il sindaco, l’arcivescovo, il comandante dei carabinieri e quello della polizia locale.

I passi sono sempre più stanchi. Dai balconi si affacciano decine di persone che gettano petali di fiori. Lo sguardo si alza verso l’alto ed è in quel preciso istante che la ragazza nota una lastra di marmo di fronte alla Sanitaria, accanto a “Scorsone tessuti” che apre il corso principale. Si ferma. Nel caos della festa trova modo di leggere le parole scolpite in rosso: “Qui è stato assassinato il capitano dei carabinieri Emanuele Basile. Nel terzo anniversario del vile attacco la municipalità ricorda quale condanna della proditorietà mafiosa e a sublime esempio del civile operare. Monreale, 4 maggio 1983”.

“Scusa ma c’è scritto 4 maggio? È successo durante la festa, qui al centro, in mezzo a tutti? Com’è possibile?”, domanda la giovane donna.

Proprio così. Era un momento di gioia come questo. C’era tanta gente eppure nessuno ha visto niente. Anzi, no. C’è una persona che non solo ha visto ma ha fatto molto di più. È Tonino Cassarà: nel 1980 aveva più o meno l’età di questa ragazza.

Anche oggi come tutti i monrealesi dev’essere per forza in piazza o in processione. Quando lo incrociamo è davanti al suggestivo duomo di Monreale, ancora più affascinante in questa serata dove le luci delle luminarie giocano con i monumenti. Lo incontro seduto a un tavolino del bar Mirto, entrato ormai a far parte della cornice della piazza insieme alla fontana posta davanti al municipio che ci ricorda il gesto eroico e la forza sovrumana di Tritone che vince la furia dei draghi che emergono dalle acque. È la vittoria dell’uomo sul male, la stessa che quella notte ha permesso a una bambina di salvarsi dall’orrore.

Tonino non immagina che sia lì per farmi narrare di quella notte. Anzi. Per un attimo prova a evitare di dover tornare al passato: “Ho fatto solo quello che dovevo fare…”

Ma poi lo convinco e inizia a raccontare: “Anche allora ero in piazza con gli amici in attesa dei fuochi d’artificio che come sempre tardavano ad arrivare. Mi ero allontanato per andare a comprare della simenza sul corso principale. Mentre percorrevo la strada in direzione del ‘Canale’ incrociai il capitano Emanuele Basile in divisa con la bambina in braccio e la moglie a fianco”.

Barbara, quattro anni, aveva gli occhi semichiusi dal sonno e la testa reclinata sulla spalla di papà. Tonino vide la famiglia Basile a circa metà del corso. La superò. Arrivò in fretta davanti al venditore di semi che si trovava proprio all’imbocco della via. Non fece in tempo a chiedere nulla: “Mentre davo le spalle alla strada sentii dei botti. Non capii subito che si trattava di spari, era la prima volta che udivo un colpo di pistola. Pensavo fossero già iniziati i fuochi d’artificio ma davanti a me il venditore di semi sbiancò in volto e si buttò sotto il bancone. Quando mi sono girato ho visto la gente correre, scappare. Per un attimo ho pensato anch’io di fuggire, poi…”

Tonino trattiene a fatica le lacrime. Abbassa lo sguardo sui sampietrini della piazza. Poi guarda negli occhi la giovane turista e prosegue: “Ho visto a terra il capitano con la faccia rivolta verso l’asfalto. La piccola Barbara era quasi schiacciata dal suo corpo. Lo guardava terrorizzata. La moglie Silvana in ginocchio chiedeva aiuto. In quell’istante mi sono bloccato, mi sono sentito un verme solo per il fatto di aver pensato di allontanarmi. La signora urlava: La bambina, la bambina. La piccola era in un lago di sangue”.

Quella donna aveva visto in volto gli assassini di suo marito ma anche l’indifferenza di chi voltò le spalle, di chi fuggì.

La scena ricorda un’opera d’arte: “Il venditore di fiammiferi” di Otto Dix. In quel quadro l’artista dipinge un uomo ferito, accasciato sulla strada, che per sopravvivere cerca di vendere fiammiferi, ma intorno a lui ci sono solo gambe che scappano, che “passano oltre”. Uomini e donne senza volto, vestiti alla moda.

A Monreale quella notte solo Tonino mostrò il proprio volto. Gli altri “vestiti a festa” scapparono.

“Con l’aiuto della moglie di Basile ho tolto la bambina dalle braccia del capitano. Mi sono messo in disparte cercando di tranquillizzarla. La piccola mi chiedeva che cosa fosse successo, che cosa era accaduto al suo papà. Cercavo di distrarla, di rassicurarla”.

A soccorrere il carabiniere intanto arrivò un’auto civetta che lo accompagnò all’ospedale. La moglie Silvana non lo abbandonò un solo attimo. Salì sull’auto con lui verso il pronto soccorso più vicino.

“Io sono rimasto lì con la bambina in braccio”.

Per un attimo provo a immaginare il gesto di questo ragazzo, oggi uomo, che ha vissuto la storia sulla sua pelle, che quando si parla di mafia sa cos’è, può raccontartela perché l’ha vista in faccia.

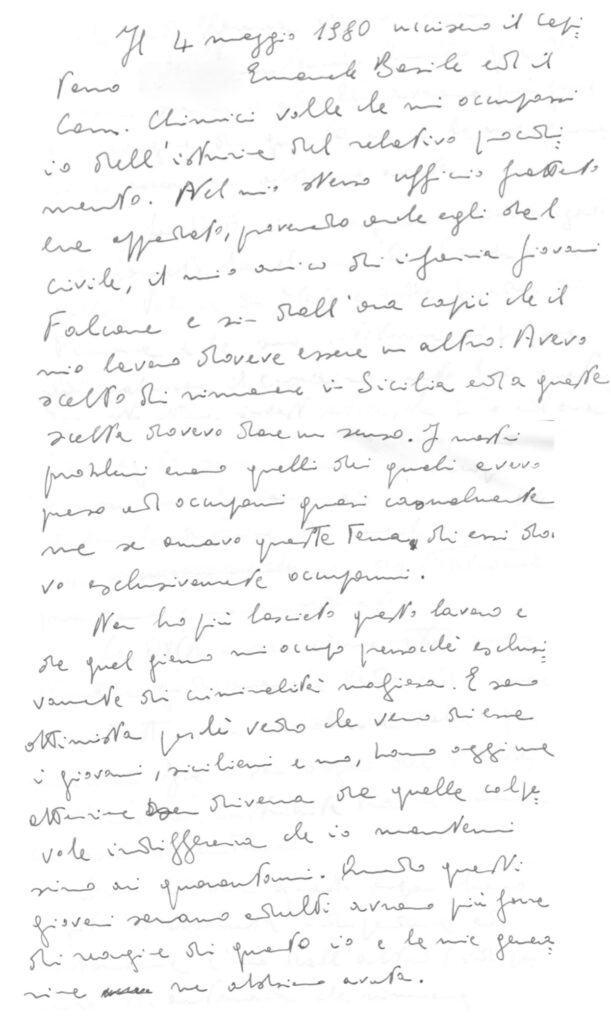

Vien da pensare alle parole di Paolo Borsellino: “E sono ottimista perché vedo che verso di essa i giovani, siciliani e non, hanno oggi un’attenzione ben diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenni sino ai quarant’anni. Quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di reagire di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuta”.

Tutti scappano, a parte un diciassettenne che in una frazione di secondo sceglie di stare dalla parte della legalità, della giustizia. La giovane turista lo guarda con ammirazione: “Che hai fatto a quel punto con Barbara?”

La risposta di Tonino è scontata ma lascia senza parole: “L’ho consegnata alla moglie di un carabiniere nel vicino comando che si trova dove oggi ha sede la polizia locale. Una volta uscito dalla caserma ho incrociato un amico e mi sono reso conto che ero completamente sporco di sangue. Grondavo del sangue del capitano Basile”.

Il crocifisso, intanto, è arrivato in piazza in un tripudio di fuochi d’artificio che illuminano il cielo per poi ricadere sulla valle della Conca d’Oro e sulle due torri campanarie della cattedrale.

Tonino non fece in tempo a sentire i botti quella sera. Quell’agguato cambiò la sua vita come quella di Paolo Borsellino.

Il magistrato la sera del 3 maggio 1980 è in casa. Squilla il telefono. È lui a prendere in mano la cornetta. Improvvisamente si rabbuia. Gli occhi si spengono. Quando riattacca scoppia in lacrime. È la prima volta che la moglie, Agnese, lo vede piangere. Ma non l’ultima.

Dopo poche ore dall’assassinio dell’ufficiale dei carabinieri, nelle campagne di Monreale vengono fermati tre uomini sospettati dell’omicidio: Vincenzo Puccio, Armando Bonanno e Giuseppe Madonia. Tre nomi vicini al boss Totò Riina, il capo dei corleonesi, la cosca di Cosa Nostra che sta prendendo sempre più potere. Borsellino non ha più dubbi: Basile è stato colpito per il lavoro fatto con lui proprio in quegli anni.

Era stato il capitano a condurre il magistrato nel covo di Leoluca Bagarella, braccio destro di Totò Riina. Un lavoro investigativo minuzioso: nel nascondiglio avevano trovato un paio di scarpe con scritto il nome di un uomo scomparso con il fratello per lupara bianca, un omicidio fatto nascondendo il corpo affinché non fosse più ritrovato.

Da lì erano risaliti a un traffico di droga che portava a un paesino ben conosciuto dal capitano e dal magistrato: Altofonte.

Nel mese di febbraio del 1980 Borsellino fece arrestare sei mafiosi della zona. Non solo. Nell’appartamento dove si nascondeva Bagarella, i carabinieri del capitano Basile trovarono anche dei biglietti che annunciavano il fidanzamento tra il boss e Vincenza Marchese, la sorella di un mafioso di un’altra cosca.

Borsellino e Basile intuirono subito le alleanze in corso. La mappa della criminalità organizzata ora era ancora più chiara. Ma la mafia non arretra. Anzi. La notte del 3 maggio 1980 si fa sentire con un segnale chiaro e inequivocabile. Da quel momento non solo viene a mancare un uomo e un investigatore prezioso ma la stessa vita di Borsellino è in pericolo.

Per il magistrato e per il collega Alfonso Gatto che con lui conduce le indagini sull’omicidio inizia un’esistenza blindata, sotto scorta. Un brigadiere e due carabinieri armati di pistola e giubbotto antiproiettile li seguono in ogni spostamento. Cambia la vita di Paolo Borsellino ma anche quella dei suoi figli: quando lui viene affidato a questi “angeli custodi” armati, Lucia ha quattordici anni, Manfredi dodici e Fiammetta dieci. È difficile immaginare un papà blindato. Per un bambino forse diventa un eroe, un Superman. Chissà se Manfredi e Fiammetta avranno disegnato divise, auto con la sirena, pistole al posto di spiagge e passeggiate al sole con papà.

Penso alle nostre vite di bambini del Nord, nati da genitori che non hanno avuto bisogno di essere protetti per poter svolgere il loro lavoro.

Nel 1980 avevo cinque anni: cosa avrei pensato se un giorno mio padre fosse tornato a casa scortato da tre giovani carabinieri? O se una domenica alla mia richiesta di andare al parco pubblico mi avesse risposto che non era possibile?

Niente più pizza al ristorante, niente più cinema, teatro e passeggiate.

Dal 4 maggio di quell’anno la vita della famiglia Borsellino prende un’altra direzione. Eppure il magistrato non è un supereroe con chissà quali poteri. Ha timore, come tutti noi: “…agli inizi di questo lavoro, la sensazione di essere soli, isolati e senza protezione di fronte a quei primi delitti eclatanti, era tremenda. E bisogna ammettere che questa sensazione era quello che faceva più paura”, raccontava Paolo.

Una tensione respirata anche in famiglia. Non dev’essere stato facile per la moglie Agnese vivere una vita imprigionata nell’esistenza del marito. Ma l’ha fatto ed è ciò che ha permesso a Borsellino di andare avanti: “…poiché non solo io ma tutta la mia famiglia crede nel lavoro che faccio, abbiamo superato ogni problema”.

Borsellino non s’arrende e di fronte a chi dopo l’omicidio dell’amico capitano gli domanda a cosa serva continuare a lottare quando la mafia ammazza in questo modo, lui ha una sola risposta: “Non possiamo gettare la spugna. Sennò facciamo il gioco dei mafiosi”. Il magistrato non s’arrende nemmeno quando arrivano le prime lettere anonime, le prime minacce e persino il fastidio della gente per le sirene, per le auto di scorta. Anche i figli a un certo punto gli chiedono di non essere più accompagnati a scuola con l’auto blindata perché si vergognano.

Il terrore aumenta quando Vincenzo Puccio, Armando Bonanno e Giuseppe Madonia vengono assolti. Borsellino non dirà nulla. Quel processo si conclude con l’insufficienza di prove perché non c’è ancora una cultura antimafiosa. Nessuno ha visto. Nessuna parla. Sono gli anni in cui si arriva persino a negare la presenza della criminalità organizzata.

Lo sa Tonino che quella sera era stato l’unico, a diciassette anni, a fermarsi davanti al cadavere del capitano e lo sa Borsellino che proprio a Monreale aveva iniziato la sua carriera come pretore accanto al capitano Basile.

Vicini in tutti i sensi perché l’ufficio della pretura nella piazza intitolata al senatore Inghilleri si trovava alle spalle della stazione dei carabinieri. Una palazzina anonima su due piani che oggi ospita l’ufficio del giudice di pace e fa da sfondo a un caotico via vai di automobili che strombazzano cercando di farsi strada tra la lapa del fruttivendolo carica di melloni, cacocciole, cavuliceddi, sparaceddi, vrocculi e mulinciane e i bambini che attraversano la strada incuranti di tutto per raggiungere la vicina scuola “Pietro Novelli”.

Borsellino arrivò a Monreale a ventinove anni e vi restò fino ai trentacinque. Oggi a ricordare quel suo “passaggio” in città sulla facciata della palazzina dove lavorava è rimasta una targa: “In questa pretura ha svolto la funzione di pretore il dott. Paolo Borsellino, procuratore della Repubblica ucciso unitamente alla scorta in data 19 luglio 1992 dalla vile mano mafiosa. La città di Monreale ne ricorda le grandi doti di saggezza e di equilibrio nell’amministrazione della giustizia. 18 luglio 1994”.

Chissà quante volte dalla finestra al primo piano del suo ufficio avrà osservato quella piazza, avrà ascoltato il vociare della gente, “l’abbanniata” del fruttivendolo.

Ancora libero di passeggiare, di andare a prendersi un caffè al bar o il giornale all’edicola, lo vedo attraversare il corso principale, passare di fronte alla ferramenta “Messina”, sentire il profumo del pane monrealese da poco sfornato nell’antico panificio “Tusa”, andare a comprare le sigarette da “Mimì” il tabaccaio, per poi fermarsi davanti alla casa natale del pittore Pietro Novelli e immaginare le sue tele prima di proseguire verso l’antico ospedale di “Santa Caterina”, che in quegli anni ancora fungeva da poliambulatorio per gli infermi.

La sigaretta accesa, sembra di vederlo in piazza Arancio, un luogo che svela la storia: la fontana in tipico stile fascista al centro della piazza venne messa al posto dell’antica vasca che serviva da raccolta per l’acqua della sorgente Arancio.

Una scelta fatta dal regime fascista che nel 1937 aveva abbattuto l’antico palazzo del “Monte di Pietà” per creare spazio e rendere più agevole la svolta all’ingresso della strada di fronte alla chiesa di Sant’Antonio Abate.

Forse il podestà Raffaele di Salvo non immaginava che dopo ottant’anni il problema del traffico non sarebbe stato risolto in quell’angolo di città dove il vigile passa la sua giornata a fischiare contro chi mette la macchina in seconda fila.

E chissà che avrà pensato il giovane pretore Borsellino davanti alla facciata della cattedrale raggiunta scendendo le scale che portano in piazza Guglielmo II passando accanto alla chiesa degli Agonizzanti. Nulla che abbia a che fare con il duomo di Palermo fatto costruire nella medesima epoca dal vescovo Gualtiero Offamilio: Guglielmo II, che si occupò di Monreale, curò l’aspetto interno dotandolo di mosaici dorati, mentre il monsignore puntò all’aspetto esteriore, convinto che avrebbe colpito di più l’attenzione delle persone.

Sicuramente anche il magistrato sarà rimasto senza parole di fronte ai mosaici che come un libro raccontano le storie dell’Antico e del Nuovo Testamento: la creazione del cielo e della terra, il riposo del creatore, la creazione di Adamo, il rimprovero dell’Eterno, Caino che uccide Abele e poi, nelle navate laterali, la guarigione dei dieci lebbrosi, Gesù e la samaritana, la resurrezione del figlio della vedova.

Avrà forse incrociato anche lui lo sguardo severo del Cristo Pantocratore dell’abside che, a differenza del volto dolce realizzato nella chiesa di Cefalù, impone il silenzio e lascia spazio solo alla riflessione personale.

A Monreale, Borsellino aveva avuto a che fare con l’arte di una città che da sempre può vantare la sua magnificenza ma che da sempre prova invano a celare la presenza della criminalità organizzata: “…è lì che ho conosciuto la mafia, quella sanguinaria di provincia, i corleonesi, i ‘viddani’ per intenderci. Con interessi radicati nelle campagne ma con ramificazioni già profonde in altri centri. Palermo in testa…”

Quasi cinquant’anni dopo quella città che ha conosciuto il pretore Borsellino non è cambiata. Sopra la lapide messa in ricordo del capitano Basile nel 1983 ne è spuntata un’altra, affissa in occasione del trentennale della morte del carabiniere. Da allora in via Venero c’è anche una targa alla memoria del capitano Mario D’Aleo, arrivato al posto di Basile e anche lui ammazzato il 13 giugno del 1983 con l’appuntato Giuseppe Bommarito e il carabiniere Pietro Morici.

La mafia che il pretore Borsellino aveva visto in faccia non si è arresa. I giornali parlano ancora della “famigghia” di Monreale, di sanguinose guerre di mafia per accaparrarsi l’egemonia di questo territorio. Spesso brucia qualche macchina nella notte. Durante le campagne elettorali c’è chi distribuisce borse della spesa nei quartieri più poveri e chi attende gli elettori davanti al seggio elettorale per persuaderli a votare per “tizio” o per “caio”. Ma i turisti non si accorgono di nulla.

Arrivano in piazza Vittorio Emanuele con il taxi, si godono lo splendore della cattedrale e del suo chiostro benedettino. Si fermano al bar Mirto che affaccia sulla piazza per gustare un cannolo; per assaporare il gelo di mellone, una sorta di budino all’anguria, vera specialità a questa latitudine. Fanno quattro passi alle spalle della cattedrale nell’antico quartiere della Ciambra, che ha preso il nome dal termine francese “chambre”, camera, visto che ai tempi della dominazione francese dei D’Angiò in Sicilia qui c’erano le stanze del palazzo della Corona. E poi se ne vanno.

Neanche s’accorgono della lapide dedicata a Basile, a D’Aleo. Non sanno che il magistrato Borsellino ha iniziato qui la sua carriera. Spesso questa storia non è conosciuta nemmeno dai più giovani che passano ogni giorno davanti alla pretura. Chi ricorda ancora Borsellino sono i taxisti che qualche volta l’hanno accompagnato a casa e con lui forse avranno scambiato qualche riflessione sulla criminalità organizzata. Chi ha conosciuto la mafia di cui parla Borsellino è convinto che sia cambiato ben poco da queste parti.

La moglie del capitano Basile e la figlia Barbara non sono più volute tornare a Monreale. Anzi, in Sicilia. Non ne vogliono più sapere di questa terra che ha loro sottratto la felicità. Forse si sentono tradite come lo sono tanti siciliani onesti che ogni giorno alzano una saracinesca e si oppongono al pagamento del “pizzo”.

Tonino vorrebbe riabbracciarle, spera un giorno di poter rivedere il volto di quella bambina e magari riconoscere quello sguardo dopo tanti anni. Ma forse questo incontro non sarà mai possibile. Per ora è solo rimasto scolpito nella storia di un uomo. Monreale, 6 dicembre 2017 – Nel secondo capitolo del libro di Alex Corlazzoli