13.1.2025 BERLUSCONI era taglieggiato dalla mafia

16.6.2923 Milano avrà l’aeroporto Silvio Berlusconi?

5.5.2023 LA DIA: “’93-’94 COMPRESENZE DI DELL’UTRI E GRAVIANO”

L’ANTIRICICLAGGIO e i sospetti su BERLUSCONI e DELL’UTRI

“BAIARDO MI FECE VEDERE UNA FOTO DI B. CON GRAVIANO”

SENTENZA

La Corte di Cassazione conferma: Fininvest ha finanziato la mafia

Scrivere che “La Fininvest ha finanziato Cosa Nostra ed è stata in rapporti con la mafia” è assolutamente legittimo: così ha stabilito la Corte di Cassazione, che dopo sette anni è andata a chiudere il processo intentato dalla Fininvest, holding fondata nel 1975 da Silvio Berlusconi, contro il magistrato Luca Tescaroli, il giornalista Ferruccio Pinotti ed RCS, la Casa Editrice che ha pubblicato il loro libro dal titolo “Colletti Sporchi”. All’interno dell’opera, uscita nel 2008, gli autori avevano approfondito l’annoso tema dei rapporti tra il gotha della mafia siciliana e la società di Berlusconi, i cui vertici avrebbero versato periodicamente 200 milioni di lire “a titolo di contributo a Cosa Nostra”.

In particolare, nel libro trovavano spazio le dichiarazioni del pentito Salvatore Cancemi, che, nella cornice del processo sulle stragi di Capaci e di via D’Amelio, rivelò che il capo di Cosa Nostra Totò Riina si sarebbe attivato dall’inizio degli anni ’90 al fine di “coltivare direttamente […] i rapporti con i vertici della Fininvest tramite Craxi” e che lo stesso Riina, nel 1991, gli riferì che “Berlusconi e […] Marcello Dell’Utri erano interessati ad acquistare la zona vecchia di Palermo e che lui stesso (Riina, ndr) si sarebbe occupato dell’affare, avendo i due personaggi ‘nelle mani’”. Lo spaccato delineato da Cancemi rispetto all’asse Fininvest-Cosa Nostra è stato confermato dalle testimonianze di altri importanti esponenti della mafia palermitana divenuti collaboratori di giustizia, tra cui Giovanni Brusca, che inquadrò “come regalo, come contributo, come estorsione” il denaro versato da Berlusconi a Cosa Nostra, e Gaetano Grado, che affermò che una parte degli ingenti guadagni del traffico di droga furono investiti dalla mafia, tramite l’azione di Dell’Utri, nelle società di Silvio Berlusconi.

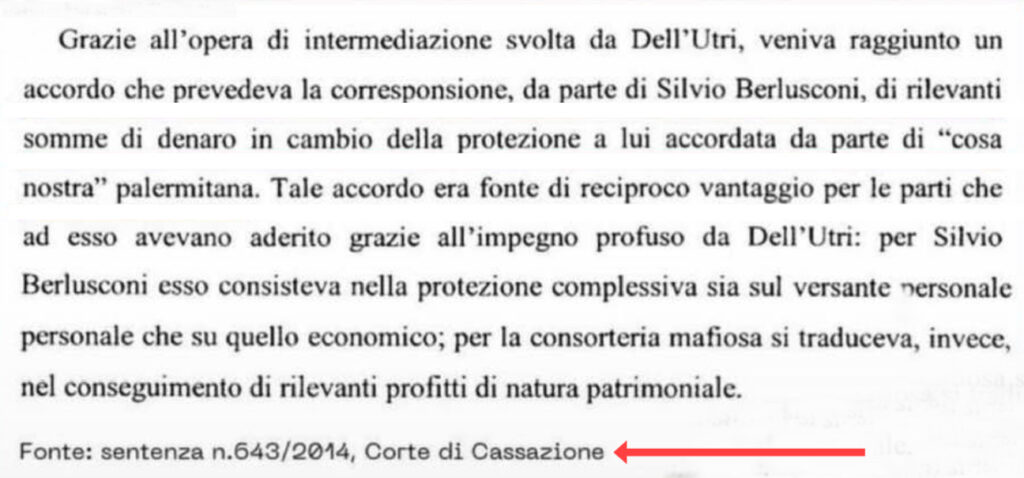

Essendo stato riconosciuto come mediatore tra Cosa Nostra e l’allora imprenditore Berlusconi, nel 2014 Marcello Dell’Utri è stato condannato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza definitiva che gli ha impartito sette anni di carcere afferma che “grazie all’opera di intermediazione svolta da Dell’Utri veniva raggiunto un accordo che prevedeva la corresponsione da parte di Silvio Berlusconi di rilevanti somme di denaro in cambio della protezione da lui accordata da Cosa Nostra palermitana. Tale accordo era fonte di reciproco vantaggio per le parti che a esso avevano aderito grazie all’impegno profuso da Dell’Utri: per Silvio Berlusconi esso consisteva nella protezione complessiva sia sul versante personale che su quello economico; per la consorteria mafiosa si traduceva invece nel conseguimento di rilevanti profitti di natura patrimoniale. Tale patto non era stato preceduto da azioni intimidatorie di Cosa Nostra palermitana in danno di Silvio Berlusconi e costituiva piuttosto l’espressione di una certa espressa propensione a monetizzare per quanto possibile il rischio cui era esposto”. Secondo i magistrati, tale patto sarebbe stato stipulato nel 1974, in occasione di un incontro tenutosi a Milano tra Silvio Berlusconi, il suo braccio destro Marcello Dell’Utri, l’allora capo della mafia palermitana Stefano Bontate e il mafioso Francesco di Carlo. Esso sarebbe rimasto effettivo fino all’anno 1992. “Il sopravvento di Riina e dei corleonesi [che sconfissero i palermitani nella seconda guerra di mafia e conquistarono il comando dell’organizzazione, ndr] – prosegue la Cassazione – non aveva mutato gli equilibri che avevano garantito l’accordo nel 1974 tra Berlusconi e Cosa Nostra grazie all’intermediazione di Dell’Utri, che aveva assicurato da un lato la generale protezione dell’imprenditore, e dall’altro profitti e guadagni illeciti utili al rafforzamento dell’organizzazione mafiosa, che per circa un ventennio aveva mantenuto contatti con il facoltoso imprenditore. L’avvento dei corleonesi di Totò Riina non aveva inciso sulla causa illecita del patto. Berlusconi aveva infatti costantemente manifestato la sua personale propensione a non ricorrere a forme istituzionali di tutela, ma avvalendosi piuttosto dell’opera di mediazione con Cosa Nostra svolta da Dell’Utri. A sua volta Dell’Utri aveva provveduto con continuità a effettuare per conto di Berlusconi il versamento delle somme concordate a Cosa Nostra e non aveva in alcun modo contestato le nuove richieste avanzate da Totò Riina”.

La via era, insomma, segnata dalle precedenti risultanze processuali. Seguendo la linea dei giudici di primo e secondo grado e respingendo l’ennesimo ricorso della Fininvest, la Cassazione ha effettuato la “verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie” e “della congruità e logicità della motivazione”. La Fininvest sarà ora chiamata a pagare le spese processuali. [di Stefano Baudino

Chi è la misteriosa fonte che nel marzo del 1994 raccontò a Repubblica il contenuto di un verbale del pentito Salvatore Cancemi, bruciando di fatto le prime indagini su presunti collegamenti tra Cosa nostra, Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi? La domanda era stata posta dal fattoquotidiano.it subito dopo aver finito di leggere il libro di Ilda Boccassini, La stanza numero 30 (Feltrinelli). Ora quella stessa domanda è stata posta all’ex procuratore aggiunto di Milano – oggi in pensione – dai magistrati della procura di Firenze che indagano su Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri per le stragi del 1993.

A raccontare che Boccassini è stata sentita dai magistrati toscani è Domani, il quotidiano per il quale lavora Attilio Bolzoni, uno dei due giornalisti che firmò lo scoop di Repubblica nel ’94. I pm avrebbero potuto chiedere a Bolzoni l’identità della fonte di quella notizia ma il giornalista siciliano non l’avrebbe potuta rivelare senza violare il segreto professionale. L’altro autore di quello scoop, Giuseppe D’Avanzo, è invece morto nel 2011. Ecco perché la procura ha interrogato Boccassini. Da tempo la storia dello scoop di D’Avanzo e Bolzoni sulle scottanti dichiarazioni di Cancemi, relative ai contatti tra i clan e Marcello Dell’Utri – come “emissario” di Silvio Berlusconi – impegna investigatori di lungo corso e appassiona generazioni di cronisti di giudiziaria. Nel suo libro Boccassini torna sull’argomento rivelando un particolare inedito: prima di morire D’Avanzo le rivelò l’identità della fonte che le aveva bruciato l’indagine. Ma andiamo con ordine.

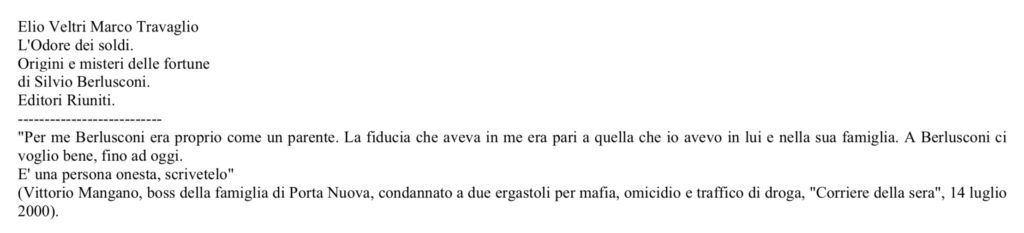

Cancemi, reggente del mandamento di Porta nuova e dunque appartenente alla Cupola, è il primo a parlare dell’esistenza di contatti tra Totò Riina e “persone importanti” non affiliate a Cosa nostra: a riferirglielo, sostiene, era stato Raffaele Ganci, boss della Noce e fedelissimo del capo del capi. Nel libro Boccassini racconta quando lo ha interrogato. Prima domanda: “Nei precedenti verbali lei ha riferito di aver saputo da Raffaele Ganci che Salvatore Riina avrebbe avuto un incontro con persone importanti prima che venisse ucciso il giudice Falcone. Personaggi che avrebbero garantito a Riina la revisione dei processi. Conferma queste circostanze?”. È da quel momento che Cancemi comincia il suo clamoroso racconto, riportato quasi integralmente nel libro di Boccassini. “Ho il dovere di riferire queste circostanze, che io ho vissuto in questi anni da protagonista. Nel 1990 o 1991, in questo momento non riesco a essere più preciso […], Ganci Raffaele mi disse che Salvatore Riina voleva parlarmi, ci incontrammo nell’ormai famosa villa di Girolamo Guddo. Riina cominciò parlando di Vittorio Mangano, persona che peraltro non era molto gradita allo stesso Riina perché in passato Mangano era vicino a Stefano Bontade. Riina mi disse di riferire a Mangano che non doveva più interferire nel rapporto che lo stesso aveva instaurato da anni con un tale Dell’Utri, collaboratore di Silvio Berlusconi, perché da quel momento i rapporti con il Dell’Utri li avrebbe tenuti direttamente Riina. Quest’ultimo precisò che, secondo gli accordi stabiliti con Dell’Utri che faceva da emissario per conto di Berlusconi, arrivavano a Riina 200 milioni l’anno in più rate, in quanto erano dislocate a Palermo più antenne (questa è l’espressione che usò Riina, ma ovviamente si riferiva a emittenti private)”. Cancemi aveva aggiunto che quei soldi arrivavano in più “rate da 40-50 milioni. Queste rate venivano consegnate non so da chi a Pierino Di Napoli, reggente della famiglia di Malaspina, compresa nel mandamento La Noce”.

Dopo quei racconti partirono subito, in grande segreto, gli appostamenti e i pedinamenti affidati ai carabinieri del capitano Sergio De Caprio: “Obiettivo principale delle indagini era, ovviamente, il boss Pierino Di Napoli perché attraverso di lui – sempre che le circostanze riferite da Cancemi fossero risultate veritiere – si sarebbe potuto documentare il passaggio di denaro a favore di Riina“, scrive Boccassini. “Su Di Napoli, a piede libero perché formalmente incensurato, venne organizzato un servizio di osservazione costante, affidato al capitano Ultimo e alla sua squadra. Benché libero, il boss di Malaspina si muoveva con estrema circospezione, e per comunicare usava cabine telefoniche nonostante possedesse un apparecchio cellulare. Non si accorse mai, comunque, di essere controllato ed eravamo fiduciosi negli sviluppi dell’operazione, avendo rapidamente individuato e messo sotto controllo i luoghi che frequentava e le persone con cui si accompagnava. Insomma, la rete era stata gettata, ma la quantità di pesci che saremmo riusciti a catturare dipendeva dall’efficienza degli uomini che lo seguivano come ombre, e – perché no – anche da un po’ di fortuna”.

La buona sorte, però, in questa storia non sembra comparire mai. Il 21 marzo del 1994 su Repubblica i giornalisti Bolzoni e D’Avanzo pubblicano i contenuti del verbale di Cancemi. Dalle dichiarazioni del pentito è passato un mese esatto, mentre alle elezioni politiche mancano solo sette giorni. Boccassini sostiene di essere rimasta “sconcertata e annichilita quando, solo pochi giorni dopo, l’effetto sorpresa su cui molto contavamo venne spazzato via” da quell’articolo. “Rimasi sgomenta – insiste – non solo per il vantaggio che i mafiosi avrebbero acquisito su di noi, ma soprattutto perché – data la delicatezza dei temi trattati – quelle dodici pagine di verbale d’interrogatorio di Cancemi non erano state fotocopiate né consegnate a nessuno, nemmeno alle forze dell’ordine con cui operavo.

Gli stessi colleghi di Caltanissetta non ne avevano voluto una copia e l’originale era chiuso nella cassaforte del mio ufficio. Avevo avuto cura di non riportare brani delle dichiarazioni del collaboratore nemmeno nella delega alla polizia giudiziaria per attivare l’azione investigativa. Per farla breve, oltre che nella mia cassaforte, copia di quel verbale era stata trasmessa soltanto alle due procure, Palermo e Firenze, che indagavano sulle stragi”. Eppure, prosegue il magistrato, “dalla lettura dell’articolo di Repubblica appariva chiaro – soprattutto se si conoscevano le dichiarazioni verbalizzate e il contenuto della delega alla polizia giudiziaria – che i giornalisti erano in possesso di entrambi i documenti, o quanto meno li avevano letti. Ma come era stato possibile? Chi aveva aperto una falla nell’assoluta riservatezza di quella delicatissima investigazione?”.

Domande che si sono posti negli anni successivi diversi cronisti e parecchi investigatori. E che Boccassini racconta di avere rivolto più volte allo stesso D’Avanzo, al quale era legata da un rapporto di amicizia. “Anche dopo anni, ho sollecitato Peppe perché mi indicasse la fonte che aveva ispirato e reso possibile la stesura di quel maledetto articolo con il quale aveva vanificato – facendo il suo mestiere, lo so bene – una pista che avrebbe potuto portarci molto lontano. Ma, nonostante la stima e l’amicizia che ci legavano, Peppe ha sempre lasciato cadere il discorso su quell’oscura vicenda, non mi ha mai voluto rivelare alcun dettaglio né indizio”. A un certo punto, però, D’Avanzo decise di raccontare a Boccassini i retroscena di quello scoop. “Proprio pochi giorni prima della sua morte improvvisa (avvenuta il 30 luglio 2011), alla mia ennesima sollecitazione, finalmente mi raccontò cos’era avvenuto diciassette anni prima. Perché si fosse deciso a farlo, sinceramente non lo so, forse oggi lo saprei se la morte non se lo fosse portato via. Ma quella fu l’ultima volta che lo vidi. Eravamo a casa mia, seduti sui divani uno di fronte all’altra. Sul tavolo le mie sigarette, i suoi sigari e il suo bicchiere di whisky con il ghiaccio”.

A questo punto Boccassini riporta quanto sostiene di aver saputo dal giornalista. “In una tiepida notte romana del marzo 1994 – scrive – era squillato il telefono di casa D’Avanzo. Peppe aveva risposto e, con suo grande stupore, aveva sentito dall’altra parte una voce che ben conosceva ma che aveva qualcosa di inusuale. Il tono era basso, grave e anche l’ora della telefonata era insolita. Ma ancora più stupefacente era stata la richiesta ricevuta: ‘Peppe, vieni subito da me. Devo parlarti di una cosa importante’. Impossibile dire di no. D’Avanzo era uscito in fretta da casa, era salito su un taxi e dieci minuti dopo suonava all’appartamento. L’uomo – ricordò Peppe – era scosso, turbato, ‘aveva gli occhi lucidi, che testimoniavano una sorta di disperazione mista a paura che mi ha colto di sorpresa’. D’Avanzo proprio non si aspettava né sapeva spiegarsi una tale agitazione in una persona nota a tutti per l’aplomb, la razionalità, l’estrema freddezza anche nei frangenti più delicati e pericolosi, con una sperimentata capacità di controllare le emozioni: ‘Eppure era lì, proprio davanti a me, con le lacrime agli occhi e delle carte in mano. Ne ho letto velocemente il contenuto e mi sono appuntato qualche frase. Non mi ha lasciato nulla in mano e me ne sono andato subito dopo, senza parole”.

Anche senza fare nomi, però, nel racconto di Boccassini sono presenti alcuni elementi che possono far risalire all’identità della fonte: si tratta con tutta probabilità di un inquirente che lavorava – o aveva rapporti investigativi – con le procure di Palermo o Firenze. Una persona nota per la sua freddezza che abitava a Roma, a poca distanza – dieci minuti in taxi – da casa D’Avanzo. Di chi si tratta? L’ex magistrata non lo scrive, ma lancia una sorta di messaggio all’ignoto personaggio. “Non c’è dubbio che la persona che si era rivolta a Peppe era consapevole del danno che sarebbe derivato alle indagini dalla pubblicazione del verbale di Cancemi, né ho mai dubitato della genuinità del racconto di D’Avanzo, uomo e professionista non incline all’esagerazione o addirittura all’invenzione. Niente nomi, perché Peppe non c’è più e perché il suo interlocutore mi conosce bene. Forse sarebbe importante per tutti se volesse confrontarsi sui motivi che lo hanno spinto ad agire in quel modo”. Quel nome, però, interessa parecchio alla procura di Firenze.

(da “ilfattoquotidiano.it” https://bit.ly/3NO2FsV)

Tra i nomi presenti nell’elenco dei condannati in primo grado al processo sulla Trattativa Stato-Mafia, oltre a quelli dei Carabinieri ai vertici del Ros e di alcuni uomini d’onore, c’è quello di un importante politico: il braccio destro dell’ex Premier Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri, il cui ruolo all’interno del contesto delle connessioni tra Cosa Nostra e le istituzioni italiane è facilmente desumibile dal combinato disposto della sentenza appena citata e di quella che, nel 2014, lo condannò in terzo grado di giudizio a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa: essa attesta che “grazie all’opera di intermediazione svolta da Dell’Utri veniva raggiunto un accordo che prevedeva la corresponsione da parte di Silvio Berlusconi di rilevanti somme di denaro in cambio della protezione da lui accordata da Cosa Nostra palermitana. Tale accordo era fonte di reciproco vantaggio per le parti che a esso avevano aderito grazie all’impegno profuso da Dell’Utri: per Silvio Berlusconi esso consisteva nella protezione complessiva sia sul versante personale che su quello economico; per la consorteria mafiosa si traduceva invece nel conseguimento di rilevanti profitti di natura patrimoniale. Tale patto non era stato preceduto da azioni intimidatorie di Cosa Nostra palermitana in danno di Silvio Berlusconi e costituiva piuttosto l’espressione di una certa espressa propensione a monetizzare per quanto possibile il rischio cui era esposto”. Il periodo in cui questo patto tra Silvio Berlusconi e Cosa Nostra sarebbe stato operativo è stato individuato dai giudici a partire dal 1974, quando in un palazzo di Milano centro si tenne un meeting tra Berlusconi, Dell’Utri, l’allora capo di Cosa Nostra Stefano Bontate (il cui consigliere Mimmo Teresi era in stretti rapporti con Dell’Utri) e Francesco Di Carlo, fino al 1992. Scrive ancora la Cassazione: “La morte di Bontate e Teresi e il sopravvento di Riina e dei corleonesi non aveva mutato gli equilibri che avevano garantito l’accordo nel 1974 tra Berlusconi e Cosa Nostra grazie all’intermediazione di Dell’Utri, che aveva assicurato da un lato la generale protezione dell’imprenditore, e dall’altro profitti e guadagni illeciti utili al rafforzamento dell’organizzazione mafiosa, che per circa un ventennio aveva mantenuto contatti con il facoltoso imprenditore. L’avvento dei corleonesi di Totò Riina non aveva inciso sulla causa illecita del patto. Berlusconi aveva infatti costantemente manifestato la sua personale propensione a non ricorrere a forme istituzionali di tutela, ma avvalendosi piuttosto dell’opera di mediazione con Cosa Nostra svolta da Dell’Utri. A sua volta Dell’Utri aveva provveduto con continuità a effettuare per conto di Berlusconi il versamento delle somme concordate a Cosa Nostra e non aveva in alcun modo contestato le nuove richieste avanzate da Totò Riina”.

La sentenza sulla trattativa Stato-Mafia, invece, va ancora oltre e amplifica il peso del ruolo avuto da Silvio Berlusconi in questo patto con la mafia, asserendo che i pagamenti effettuati da Berlusconi in favore di Cosa Nostra sarebbero proseguiti “almeno fino al Dicembre 1994”. Un dato non da poco, dal momento che Berlusconi, nel Dicembre del 1994, era già da sei mesi il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana. Recita la sentenza: “Tali pagamenti sono proseguiti almeno fino al dicembre 1994 quando a Di Natale [mafioso, ndr] fu fatto annotare il relativo versamento di L. 250.000.000 nel libro mastro che in quel momento egli gestiva, perché ciò dimostra inconfutabilmente che ancora sino alla predetta data (dicembre 1994) Dell‘Utri, che faceva da intermediario, riferiva a Berlusconi riguardo ai rapporti con i mafiosi, attenendone le necessarie somme di denaro e l’autorizzazione a versarle a Cosa Nostra”. La Corte ha inoltre attestato che “Con l’apertura alle esigenze dell’associazione mafiosa Cosa nostra, manifestata da Dell’Utri nella sua funzione di intermediario dell’imprenditore Silvio Berlusconi nel frattempo sceso in campo in vista delle politiche del 1994, si rafforza il proposito criminoso dei vertici mafiosi di proseguire con la strategia ricattatoria iniziata da Riina nel 1992 […] Vi è la prova che Dell’Utri interloquiva con Berlusconi anche al riguardo al denaro da versare ai mafiosi ancora nello stesso periodo temporale nel quale incontrava Mangano [mafioso di Cosa Nostra, assunto come stalliere nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore nel 1973, che lasciò tre anni più tardi, definito dal giudice Paolo Borsellino «uno di quei personaggi che erano le ‘teste di ponte’ dell’organizzazione mafiosa nel Nord Italia», ndr] per le problematiche relative alle iniziative legislative che i mafiosi si attendevano dal governo”. “Ciò dimostra – continua la Corte – che Dell’Utri informava Berlusconi dei suoi rapporti con i clan anche dopo l’insediamento del governo da lui presieduto, perché solo Berlusconi, da premier, avrebbe potuto autorizzare un intervento legislativo come quello tentato e riferirne a Dell’Utri per tranquillizzare i suoi interlocutori”. Negli ultimi anni numerosi collaboratori di giustizia sono stati chiamati a testimoniare sui retroscena delle stragi mafiose e sulle relazioni intraprese dalla mafia con importanti settori della politica, dei servizi e dell’imprenditoria italiana. Al centro delle dichiarazioni di molti di loro, tra tanti elementi, spicca un denominatore comune: quello dei rapporti tra Silvio Berlusconi e Cosa Nostra.

A questo proposito, sono scottanti le rivelazioni fatte da Giuseppe Graviano, reggente del mandamento di Brancaccio insieme a suo fratello Filippo dal 1990 al 1994 (quando fu arrestato) e organizzatore della strage di Via D’Amelio, dell’omicidio di don Pino Puglisie delle stragi del 1993 a Firenze, Milano e Roma, quando è stato chiamato a deporre nel Febbraio 2020 al processo di Reggio Calabria contro la ‘Ndrangheta stragista. Il boss ha riferito davanti alla corte che suo nonno, Filippo Quartararo, avrebbe investito denaro in modo occulto nelle società di Silvio Berlusconi negli anni ’70: «Gli dicono che gli avrebbero concesso il 20%. […] Mio nonno voleva partecipare a quella società e curarsi delle sue cose. Andò da mio padre che però gli disse che non voleva saperne e che non voleva che coinvolgesse noi nipoti. […] Morto mio padre, mio nonno dice a me e a mio cugino Salvatore Graviano, che camminava sempre con lui, la verità: ci dice della società con gli imprenditori del Nord, perché non aveva nessun altro a cui rivolgersi. Disse: ‘C’è questa situazione, io sto andando avanti. Tuo papà non vuole che mi rivolga a voi. Io sono vecchio e ora te ne devi occupare tu’. Io e mio cugino Salvo abbiamo detto: ‘ci pensiamo’. Ci siamo consigliati col signor Giuseppe Greco, padre di Michele Greco.Abbiamo deciso di sì e siamo partiti per Milano. E mio nonno ci ha presentati al signor Berlusconi, abbiamo capito cos’era questa società. Poco dopo mio nonno, che aveva più di 80 anni, morì». L’incontro in cui Berlusconi avrebbe presentato la società a Graviano avrebbe avuto luogo all’Hotel Quark. Altri incontri tra l’allora imprenditore Berlusconi e Graviano sarebbero avvenuti, a detta di quest’ultimo, nel 1993: «C’è una riunione preliminare con me, mio cugino e Berlusconi a Milano 3, – continua il boss –, la situazione andava regolarizzata. Siccome Berlusconi aveva detto di sì, dovevamo fissare un appuntamento. C’erano anche altre persone che però non mi sono state presentate in quell’occasione. Penso sapesse che ero latitante. Lo ero dal 1984 e io mi sono presentato col mio nome, sapeva che ero nipote di mio nonno». Riguardo alla discesa in campo di Silvio Berlusconi e della sua creatura politica Forza Italia alle elezioni del 1994, Graviano ha sostenuto che il progetto di Forza Italia sarebbe stato già pronto nel 1992: «Berlusconi ne parla con mio cugino Salvo, gli chiede se giù in Sicilia gli potevano dare appoggio. Mio cugino gli dice ‘non c’è bisogno che ti faccio campagna elettorale, c’è questa situazione a Brancaccio, rendilo un bel quartiere – come voleva fare mio padre, che faceva lavorare tutti – e vedi che la gente ti dà i voti’. Siamo prima della strage di Capaci. Era successo da poco l’omicidio Lima, mi pare». Anche Gaspare Spatuzza, l’autore del furto della Fiat 126 che il 19 Luglio 1992 venne impiegata come autobomba nella strage in cui perse la vita Paolo Borsellino, nonché uno degli esecutori materiali dell’omicidio di don Pino Puglisi nel settembre 1993, ha parlato delle relazioni tra l’ex Cavaliere e la mafia palermitana. Il teste è stato ascoltato nel Febbraio 2019 nel processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D’Amelio. Nella sua deposizione si è soffermato sulla fase organizzativa del fallito attentato allo Stadio Olimpico di Roma, previsto dagli uomini di Cosa Nostra per il 23 Gennaio 1994: «Venne pianificato l’attentato contro i carabinieri. Io dissi in quell’occasione che ci stavamo portando dietro dei morti che non ci appartenevano, come Firenze, dove erano morti bambini e persone civili, così come Milano (qui Spatuzza sta citando le stragi di mafia del 1993, ndr). Era qualcosa di esterno a noi. Ed è in quell’occasione che ci disse se capivamo di politica. Lui ci spiegò che ‘era in piedi una cosa che se andava a buon fine avremmo avuto tutti benefici, a partire dai carcerati’». Pochi giorni prima rispetto alla data stabilita per l’esecuzione della strage allo Stadio Olimpico, poi fallita, Giuseppe Graviano, dal quale la squadra dei killer aspettava l’ordine definitivo, raggiunse Spatuzza e i suoi uomini nella Capitale. Il pentito ha raccontato ciò che il boss di Brancaccio gli avrebbe detto in quell’occasione e le sue sono, ancora una volta, dichiarazioni che scottano e pesano moltissimo: «Mi dice che ‘avevamo chiuso tutto ed avevamo ottenuto quello che cercavamo’. Disse che avevamo chiuso grazie a persone serie che avevano portato avanti questa cosa ed ebbe a dire che la personalità, quello che aveva gestito un po’ tutto, era Berlusconi. Chiesi se era quello di Canale 5 e lui rispose affermativamente e che ‘in mezzo c’era il nostro compaesano Dell’Utri’. Mi disse che si doveva andare avanti con l’attentato ai carabinieri perché con questo dovevamo dare il colpo di grazia». Un tema, quello sollevato da Spatuzza in merito alla vicinanza tra pezzi dell’imprenditoria e della politica e i boss della criminalità organizzata palermitana, che va ad intersecarsi in maniera inscindibile con il tema della trattativa Stato-mafia e con i fatti che quella sentenza, così come parzialmente aveva fatto la sentenza Dell’Utri in precedenza, ha accertato. Anche il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, altro ex membro di spicco di Cosa Nostra (condannato per oltre cento omicidi, tra cui quello di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta), è stato sentito nella cornice del medesimo processo e ha fornito altri dettagli sul tema. Egli ha raccontato di alcune presunte confidenze fattegli da suo cugino Ignazio Pullarà, uomo d’onore della famiglia Santa Maria di Gesù, tra il 1987 e il 1988: «Mi raccontò che Giovannello Greco, della famiglia di Ciaculli, aveva fatto irruzione a casa di Antonino Cinà, che finirà imputato con Dell’Utri, minacciando che avrebbe ucciso lui e tutta la sua famiglia se non gli avesse fatto recuperare i soldi investiti con la Fininvest di Dell’Utri e di Berlusconi. Allora si parlava di circa 800 milioni di lire, che gli ha fatto avere. Mi disse – ha continuato Brusca, sempre facendo riferimento a Pullarà – che era stato lui a fargli mettere a Berlusconi la bomba dietro il cancello (attacco dinamitardo davanti alla villa di Silvio Berlusconi in Via Rovani a Milano nel Novembre 1986, ndr) per farlo tornare a pagare il pizzo, perché c’è stato un momento che non lo pagava più. Stefano Bontate era il referente di Berlusconi: dopo il suo omicidio questo patto, la ‘messa a posto’ come si dice in gergo, si era interrotto. Per fare tornare Berlusconi a pagare il pizzo nello stile tipicamente mafioso è stato fatto un segnale, una bomba, un attentato dinamitardo dietro il cancello. So che il tentativo andò a buon fine, questi soldi Riina li divideva a tutti i mandamenti». Nella sua deposizione, poi, come già fatto precedentemente da Gaspare Spatuzza, Brusca ha associato alla figura di Silvio Berlusconi un altro pezzo da novanta della mafia siciliana: Giuseppe Graviano. Il collaboratore di giustizia ha infatti sostenuto davanti ai magistrati di essere venuto a sapere direttamente da Matteo Messina Denaro, ovvero da colui che oggi è il ricercato numero uno in Italia tra i latitanti mafiosi, durante un meeting con altri uomini d’onore (Nicola Di Trapani e Vincenzo Sinacori) che lo stesso Graviano avrebbe visto al polso di Silvio Berlusconi durante un «incontro a quattr’occhi» un orologio da 500 milioni di lire. Lo ribadiamo: i racconti dei pentiti, per essere rilevanti a livello processuale, devono ovviamente trovare tutti i riscontri probatori del caso e, in questa sede, ci limitiamo a raccontare quello che sta avvenendo nelle aule di giustizia in cui si stanno tenendo processi di grande rilievo. In questo momento, Silvio Berlusconi risulta indagato come possibile mandante delle stragi di mafia del 1993 assieme al suo ex braccio destro Marcello Dell’Utri. Su quest’ultimo, già condannato a 7 anni di carcere in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, pende una condanna in primo grado a 12 anni di reclusione nel processo sulla Trattativa Stato-mafia. Stefano Baudino ANTIMAFIA DUEMILA Novembre 2020

- Baiardo, i fratelli Graviano e gli “interessi particolari” per la nascente Forza Italia Durante l’udienza del processo “Ndrangheta stragista” il dirigente della polizia Francesco Messina ha ricostruito i primi contatti con il gelatiere di Omegna che raccontò dei contatti fra Filippo Graviano e l’ex senatore forzista

Il boss Giuseppe Graviano ha parlato con i pm dei soldi di Silvio Berlusconi. di Lirio Abbate. 05 MARZO 2021 ESPRESSO

Aperta a Firenze una nuova inchiesta sui capitali iniziali del leader di Forza Italia, con i giudici che volano a Palermo. Mentre il boss prosegue con la sua strategia, iniziata con una lettera del 2013 all’allora ministra Lorenzin e che oggi passa da un libro in lavorazione

C’è un’inchiesta giudiziaria destinata a creare seri problemi a Silvio Berlusconi. È stata aperta nei mesi scorsi dalla procura antimafia di Firenze. L’inchiesta parte dalle dichiarazioni fatte davanti ai giudici della corte d’Assise di Reggio Calabria dal boss Giuseppe Graviano, già condannato a diversi ergastoli per aver ordinato, tra gli altri, gli omicidi del beato Pino Puglisi, del piccolo Giuseppe Di Matteo, di altre vittime innocenti, donne e bambini, e le stragi di Firenze, Roma e Milano del 1993, quando decise che Cosa nostra doveva attaccare lo Stato.

Il capomafia ha aggiunto che nel periodo in cui era latitante, avrebbe incontrato tre volte a Milano Silvio Berlusconi. E il boss ha sostenuto che l’ex Cavaliere, prima di iniziare la sua attività politica, gli avrebbe chiesto di essere aiutato in Sicilia. Secondo Graviano, però, molte delle attese che Cosa nostra aveva riposto in Berlusconi vennero meno: il “ribaltamento” del regime carcerario del 41bis non ci fu e neppure l’abolizione dell’ergastolo. «Per questo ho definito Berlusconi traditore», ha spiegato Graviano rispondendo alle domande del procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, aggiungendo di essere stato latitante dal 1984 e che questa sua situazione non gli ha impedito di incontrare Berlusconi, «che sapeva della mia condizione».

«Mio nonno», un facoltoso commerciante di frutta e verdura, ha detto Graviano «era in contatto con Berlusconi» e fu incaricato da Cosa nostra di agganciare l’ex presidente della Fininvest per investire somme di denaro al Nord. Missione riuscita, a detta del boss, sostenendo che «sono stati investiti nel settore immobiliare una cifra di circa venti miliardi di lire». Graviano dice che suo nonno è stato di fatto socio di Berlusconi: «I loro nomi apparivano solo su una scrittura privata che ha in mano mio cugino Salvo».

L’INTERROGATORIO La procura di Firenze che indaga su Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri nell’ambito delle stragi del 1993, adesso scava pure sui patrimoni iniziali dell’ex Cavaliere. In passato sui soldi di provenienza della mafia avevano indagato anche i pm di Palermo nell’ambito del processo in cui Dell’Utri è stato condannato per concorso in associazione mafiosa. Le dichiarazioni dell’ergastolano sembrano più una minaccia all’ex premier, un modo per tentare di incassare soldi e libertà.

Lo scorso novembre, sulla base di queste esternazioni, i procuratori di Firenze sono andati nel carcere di Terni e hanno interrogato Giuseppe Graviano, che ha accettato di incontrare i magistrati rispondendo pure alle loro domande, assistito dal suo difensore di fiducia. Un lungo interrogatorio che i pm toscani hanno secretato. I riscontri alle sue affermazioni sono già stati avviati.

LA STRATEGIA. Nonostante le condanne all’ergastolo per delitti di mafia a cui Giuseppe Graviano e suo fratello Filippo sono stati definitivamente condannati, dalle loro mosse si intuisce che vogliono lasciare il carcere sfruttando tutti i mezzi possibili per tornare liberi. C’è il tentativo di smontare le accuse dei collaboratori di giustizia per poi chiedere di avviare una revisione dei processi e allo stesso tempo provare ad uscire dal circuito del 41bis, il carcere impermeabile, per transitare nel regime ordinario da cui è più facile ottenere la possibilità di essere scarcerati.

Per questo motivo Giuseppe Graviano da diversi mesi ha coinvolto tutti i componenti della sua famiglia nel raccogliere dati e documenti e far scrivere un libro sulle sue vicende giudiziarie, raccontandole secondo la sua visione e il suo interesse, mettendo in discussione – secondo lui – le vecchie sentenze di condanna.

Emerge il profilo di un uomo presuntuoso, ostinato ma anche di un abile oratore, attento osservatore e opportunista, un personaggio che vuole essere carismatico e al centro dell’attenzione, non a caso è un capo importante fra i corleonesi di Cosa nostra, con solidi agganci con il latitante Matteo Messina Denaro. Il fatto che abbia scelto di parlare in aula di Berlusconi è frutto di un calcolo che ha valutato con accortezza per lo sviluppo della sua strategia.

LA LETTERA ALLA MINISTRA. I segnali lanciati da Giuseppe Graviano a Silvio Berlusconi si leggono già nel 2013, quando il Cavaliere entra con il suo Popolo delle libertà, nel governo delle larghe intese di Enrico Letta. Il boss sceglie di scrivere una lettera di cinque pagine alla nuova ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. Il capomafia apre il suo testo presentandosi e dichiarandosi innocente, «in espiazione dell’ergastolo ostativo», e «condannato solo per le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza riscontri», e poi «come ben sapete voi esponenti del Pdl, perché dal primo giorno del mio arresto mi è stato detto che se non avessi accusato il presidente di Forza Italia e collaboratori, venivo accusato di tutte le stragi del 1993 in poi, lo stesso i miei fratelli di altre accuse di associazione mafiosa, invitandomi a confermare le accuse dei collaboratori di giustizia nei confronti del senatore Berlusconi».

Scrive a Lorenzin, e la lettera è stata acquisita dalla procura di Firenze, e ricorda «la provenienza dei capitali per formare il patrimonio della famiglia Berlusconi». All’allora ministra indicata da Berlusconi, Graviano scrive che dimostrerà la sua estraneità «a tutto ciò che mi viene contestato e ingiustamente condannato e non maledico la causa che mi ha portato a questa tragica situazione e non giudico i politici che hanno varato queste leggi, in particolare il Centro destra, inumane e inesistenti in nessun altro paese del pianeta terra, non danno la possibilità di uscire dal carcere, se non si confermano le contestazioni, anche accusando persone innocenti, nel mio caso confermare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia» e sottolinea che ci vorrebbe il coraggio di qualche politico «alle successive elezioni» rivolto ad «abolire la pena dell’ergastolo».

Nel circuito dei detenuti al 41bis c’è molta fibrillazione per il disegno strategico che i Graviano stanno portando avanti. E forse il boss, approfittando del nuovo cambio in via Arenula, sta pure pensando ad una lettera da inviare alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, per spiegare le sue ragioni da mafioso ed ergastolano che vuole uscire.

LA DISSOCIAZIONE. Il giorno prima di interrogare Giuseppe Graviano, i procuratori aggiunti di Firenze, Luca Turco e Luca Tescaroli, hanno sentito Filippo Graviano. I pm hanno subito sottolineato il motivo della convocazione:

«Siamo interessati al tema del concorso di altre persone nelle stragi del 1993-1994 e ai rapporti economici tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri, lei (Filippo Graviano ndr) e la sua famiglia. È disponibile a parlarne? Vorremmo partire dal 28 luglio 2009 quando lei ha manifestato il proposito di dissociarsi “verso le scelte del passato”». La risposta del boss è immediata: «Fino al 2009 il mio nome non era di interesse di nessuna procura; nel 2009 ci fu l’inizio della collaborazione di Gaspare Spatuzza, io mi ero reso conto che la mia vita passata non era corretta e stavo facendo un percorso interno. Lui sosteneva che nel carcere di Tolmezzo gli avevo detto che stavamo aspettando qualcosa dall’esterno».

In quell’occasione, come ha ricostruito Spatuzza, il boss gli disse che se certe cose non si fossero verificate, sarebbe arrivato il momento di parlare coi magistrati, annunciando la possibilità di una scelta di dissociazione dall’organizzazione. Per il collaboratore sarebbe l’ulteriore prova che un accordo con pezzi della politica ci fu. Ma il capomafia continua a negare questa circostanza. «Fatta questa premessa», dice ai pm Filippo Graviano, «mi proclamo innocente rispetto ai reati che mi sono stati attribuiti nella sentenza di Firenze (quella sulle stragi del 1993 ndr) e ritengo che, per me, questa sia una questione pregiudiziale rispetto alle domande che mi avete posto. Il mio interesse è quello di ottenere una revisione della mia posizione giudiziaria. Non sono disponibile a rispondere alle vostre domande. Mi sono dissociato da Cosa nostra facendo una dichiarazione espressa di dissociazione».

E poi conclude: «Ammetto la mia responsabilità in relazione alla partecipazione a Cosa nostra palermitana, mandamento di Brancaccio, non sono mai stato capo del mandamento neppure come sostituto». L’interrogatorio, dopo un’ora, si conclude così.

IL SOPRALLUOGO A PALERMO. In relazione a questa indagine sulle stragi e sui soldi che secondo Graviano sono stati versati a Berlusconi, i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Firenze sono stati in trasferta dall’8 al 12 febbraio nella zona di Palermo per effettuare “accessi”, verifiche e sopralluoghi. Una spedizione tenuta riservata in cui i pm erano accompagnati da un gruppo di investigatori che si occupano proprio dell’inchiesta sugli attentati a Roma, Milano e Firenze in cui sono stati già condannati Giuseppe e Filippo Graviano. Questa trasferta, per le modalità con le quali è stata condotta, sembra la stessa usata quando si deve far effettuare il sopralluogo ad un nuovo collaboratore di giustizia che ricostruisce storie di cui è stato testimone o protagonista. Il piano dei Graviano è in atto, aspettano che qualcuno lo porti a compimento.

Trattativa Stato-mafia, i giudici: “Da Berlusconi soldi a Cosa nostra tramite Dell’Utri anche da premier e dopo le stragi” Nelle motivazioni della sentenza Trattativa vengono dettagliate le elargizioni di Silvio Berlusconi (già a Palazzo Chigi) ai mafiosi tramite il co-fondatore di Forza Italia: “È determinante rilevare che tali pagamenti sono proseguiti almeno fino al dicembre 1994”. Non solo. Secondo i giudici, lo stalliere di Arcore – e rappresentante dei clan – Vittorio Mangano era informato in anteprima di novità legislative relative alla custodia cautelare direttamente dal fondatore di Publitalia “per provare il rispetto dell’impegno assunto con i mafiosi” L’Italia ha avuto un presidente del consiglio che pagava Cosa nostra mentre sedeva a Palazzo Chigi. E non negli anni Cinquanta, ma almeno fino alla fine del 1994 quando la mafia aveva già mostrato il suo volto più feroce: aveva fatto a pezzi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, otto agenti di scorta, dieci civili, comprese due bambine. Quel presidente del consiglio si chiama Silvio Berlusconi ed elargiva denaro ai mafiosi sempre nello stesso modo: tramite il fido Marcello Dell’Utri. Ne sono sicuri i giudici della corte d’Assise di Palermo. E lo scrivono nelle motivazioni della sentenza che ha condannato l’ex senatore di Forza Italia a dodici anni di carcere alla fine del processo sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. L’ex parlamentare – recentemente scarcerato per motivi di salute – è stato condannato per violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato. Ha cioè trasmesso al primo governo della Seconda Repubblica la minaccia di Cosa nostra: la promessa di altre bombe e altre stragi se non fosse cessata l’offensiva antimafia dell’esecutivo. Che in qualche modo cede. E inserisce una piccola leggina pro mafia in un decreto legge che non aveva visto nessuno. Ma della cui esistenza Vittorio Mangano fu informato da Marcello Dell’Utri. Che di quel governo non faceva parte.

“Berlusconi sapeva dei contatti tra Dell’Utri e Cosa nostra” – D’altra parte quell’esecutivo minacciato dai boss era presieduto da un uomo che i boss li paga da anni. Almeno fino al 1992, diceva la Corte di Cassazione che ha condannato in via definitiva Dell’Utri per concorso esterno. I giudici presieduti da Alfredo Montalto, però, la pensano diversamente. Ci sono “ragioni logico-fattuali che conducono a non dubitare che Dell’Utri abbia effettivamente riferito a Berlusconi quanto di volta in volta emergeva dai suoi rapporti con l’associazione mafiosa Cosa nostra mediati da Vittorio Mangano (ma, in altri casi, anche da Gaetano Cinà). Il fatto che Berlusconi fosse stato sempre messo a conoscenza di tali rapporti è, d’altra parte, incontestabilmente dimostrato dal ricordato esborso, da parte delle società facenti capo al Berlusconi medesimo, di ingenti somme di denaro, poi, effettivamente versate a Cosa nostra. Dell’Utri, infatti, senza l’avallo e l’autorizzazione di Berlusconi, non avrebbe potuto, ovviamente, disporre di così ingenti somme recapitate ai mafiosi”, scrivono nelle 5252 pagine delle motivazioni della sentenza depositate nel giorno dell’anniversario della strage di via d’Amelio.

“Da Berlusconi soldi a Cosa nostra fino al dicembre del 1994” – Il fatto che Berlusconi pagasse Cosa nostra, come detto, era noto ma fino ad oggi ritenuto provato solo fino al 1992, cioè prima dell’inizio delle stragi e a due anni dall’impegno politico dell’imprenditore. “È determinante rilevare che tali pagamenti sono proseguiti almeno fino al dicembre 1994 quando a Di Natale fu fatto annotare il relativo versamento di L. 250.000.000 nel libro mastro che in quel momento egli gestiva, perché ciò dimostra inconfutabilmente che ancora sino alla predetta data (dicembre 1994) Dell ‘Utri, che faceva da intermediario, riferiva a Berlusconi riguardo ai rapporti con i mafiosi, attenendone le necessarie somme di denaro e l’autorizzazione a versare e a Cosa nostra”.

Il pentito: “Soldi dal serpente”. Cioè dal Biscione – I giudici si riferiscono a Giusto Di Natale, pentito della famiglia di Resuttana che ha raccontato di come Cosa nostra etichettasse con la parola “sirpiente” – cioè dal siciliano, serpente – il denaro ricevuto come “pizzo” dalle aziende dal Biscione e cioè da Berlusconi. “Una volta venne il Guastella (il killer Pino Guastella ndr) , non mi portò il denaro, ma mi disse di annotare 250 milioni di lire, dice: Scrivici u sirpiente, che queste sono le antenne televisive di Berlusconi che si trovano a Monte Pellegrino. Il serpente stava per il Biscione, insomma, volgarmente il Biscione che c’era nella pubblicità di Mediaset e invece di scrivere Biscione mi ha detto scrivi u sirpiente, in siciliano, per capire che si trattava delle antenne televisive”. A che periodo si riferisce Di Natale? “Siamo a fine anno, le grosse cifre entravano ogni volta a fine anno: ’94 siamo … nel fatto delle antenne televisive. Ogni gruppo di estorsioni, ogni estorsione aveva il suo referente diciamo”. E il referente di quell’estorsione è Vittorio Mangano.

“Dell’Utri parlava con Mangano parlava di legge” – Se Dell’Utri è la cinghia di trasmissione della minaccia di Cosa nostra al governo Berlusconi, nel 1994 Mangano – lo stalliere di Arcore – rappresenta direttamente la volontà della Piovra. “Dell’Utri interloquiva con Berlusconi anche riguardo al denaro da versare ai mafiosi ancora nello stesso periodo temporale (1994) nel quale incontrava Vittorio Mangano per le problematiche relative alle iniziative legislative oggetto dei suoi colloqui con il medesimo Mangano, così che non sembra possibile dubitare che Dell’Utri abbia informato Berlusconi anche di tali colloqui e, in conseguenza, della pressione o dei tentativi di pressione che, come si detto, anche secondo la Corte di Cassazione, erano inevitabilmente insiti negli approcci di Vittorio Mangano e che, altrettanto inevitabilmente per la caratura criminale dei richiedenti, portavano seco l’implicita minaccia di ritorsioni, d’altra parte, già espressamente prospettata, come si è visto sopra, durante la precedente campagna elettorale”. Per i giudici è il passaggio fondamentale, cioè la prova che effettivamente il governo Berlusconi percepì la minaccia mafiosa.

Le leggi a favore dei boss raccontate “in anteprima” ai boss – Talmente tanto che – in almeno un’occasione – il primo esecutivo guidato da Forza Italia portò avanti iniziative legislative favorevoli a Cosa nostra. E Cosa nostra venne informata prima degli stessi ministri del governo Berlusconi. “Ci si intende riferire al fatto che in quella occasione del giugno – luglio 1994 Dell’Utri ebbe a riferire a Mangano ‘in anteprima’ di una imminente modifica legislativa in materia di arresti per gli indagati di mafia (lo racconta il pentito Salvatore Cucuzza: “Per quanto riguardava il 416 bis, per quanto riguarda l’arresto sul 416 bis c ‘era stata una piccola modifica … “) senza clamore, o per meglio dire nascostamente tanto che neppure successivamente fu rilevata, inserita nelle pieghe del testo di un decreto legge che rimase pressoché ignoto, nel suo testo definitivo, persino ai Ministri sino alla vigilia, se non in qualche caso allo stesso giorno, della sua approvazine da parte del Consiglio dei Ministri del Governo presieduto da Berlusconi”. In pratica Mangano sapeva di modifiche di legge decise dal governo prima che ne fossero informati gli stessi ministri. Di che cosa si parla? “È stato effettivamente riscontrato che tra le pieghe nascoste del decreto 14 luglio 1994 n. 440, v’era anche una ‘piccola modifica‘ dell’art. 275 c.p.p. nella parte in cui stabiliva che per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. dovesse essere sempre applicata la misura della custodia cautelare in carcere salvo che non fossero acquisiti elementi tali da escludere la sussistenza delle esigenze cautelari. Si trattava, in sostanza, di quella presunzione di legge che, di fatto, imponeva sempre il carcere per gli indagati di mafia arrestati”. Tradotto: Mangano sapeva prima di molti ministri che il governo voleva alleggerire la norme antimafia e lo sapeva nonostante si trattasse di una norma “mai pubblicizzata e, anche per la sua tecnicalità, non ricavabile dalla lettura di giornali”.

“Leggi anticipate a Mangano per provare il rispetto degli impegni” – Cosa nostra sapeva di proposte di legge che non conosceva nessuno. E lo sapeva perché gliele raccontava Dell’Utri. “A ciò si aggiunga che quel decreto legge era stato deciso per intervenire su reati del tutto diversi da quelli di mafia (v. anche testimonianza Maroni, già riportata,a proposito della sua sorpresa quando gli fu fatta notare dal Procuratore Caselli la modifica concernente la comunicabilità delle iscrizioni nel registro degli indagati: “E io gli chiesi: come è possibile, che cosa c’entra la corruzione e la concussione, la custodia cautelare?”) e che, pertanto, non vi era ragione per la quale un soggetto estraneo al Governo, qual era Dell ‘Utri, fosse informato sino ai più minuti – e, si ripete, nascosti – dettagli di quel provvedimento idonei ad incidere anche sui reati di mafia”, sottolineano i giudic. E ancora: “Ora, il fatto che, invece, Dell’Utri fosse informato di tale modifica legislativa, tanto da riferirne a Mangano per provare il rispetto dell’impegno assunto con i mafiosi, dimostra ulteriormente che egli stesso continuava a informare Berlusconi di tutti i suoi contatti con i mafiosi medesimi anche dopo l’insediamento del Governo da quest’ultimo presieduto, perché soltanto Berlusconi, quale presidente del Consiglio, avrebbe potuto autorizzare un intervento legislativo quale quello che fu tentato con l’approvazione del decreto legge del 14 luglio 1994 n. 440 e, quindi, riferirne a Dell’Utri per “tranquillizzare” i suoi interlocutori, così come il Dell’Utri effettivamente fece”.

“B. destinatario finale”– Cosa vuol dire tutto questo? “Si ha definitiva conferma, pertanto, che anche il destinatario finale della pressione o dei tentativi di pressione, e cioè Berlusconi, nel momento in cui ricopriva la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, venne a conoscenza della minaccia in essi insita e del conseguente pericolo di reazioni stragiste (d’altronde in precedenza espressamente già prospettato) che un’inattività nel senso delle richieste dei mafiosi avrebbe potuto fare insorgere”. Silvio Berlusconi, presidente del consiglio, già definito “utilizzatore finale” e da oggi anche destinatario finale della pressione di Cosa nostra. Pagata anche dopo le stragi. Dall’uomo che sedeva a Palazzo Chigi. È nata così la Seconda Repubblica italiana.di Giuseppe Pipitone | 19 LUGLIO 2018 IL FATTO QUOTIDIANO

GIUSEPPE GRAVIANO CITA BERLUSCONI NEL COLLOQUIO IN CARCERE CON FIAMMETTA BORSELLINO. di F. Q. | 19 MAGGIO 2018

Giuseppe Graviano ha citato Silvio Berlusconi nel suo colloquio con Fiammetta Borsellino, mentre parlava del periodo della sua latitanza a Milano nel ’93 insieme al fratello Filippo. Il boss, condannato all’ergastolo proprio con il fratello Filippo per le stragi del 1992 e 1993, ha fatto questa affermazione (tutta da interpretare e da riscontrare) nel corso del colloquio straordinario nel carcere di Terni, avvenuto con la figlia minore del magistrato ucciso dal suo gruppo di fuoco nel luglio 1992.

A questa storia è dedicata la prima puntata dello ‘Speciale Trattativa Sekret” dal titolo I Gravianos che si potrà vedere su Iloft.it. a partire dal 23 maggio prossimo. La serie condotta e scritta da Marco Lillo ricostruirà senza tabù e senza preconcetti quello che è emerso nei processi ma anche le piste che le investigazioni giudiziarie hanno tralasciato. La serie si avvale infatti di intercettazioni e carte processuali ma anche di testimonianze e documenti non processuali ma utili per ricostruire quello che è successo in Italia nel periodo che va dalle stragi del 1992 alle stragi del 1993 fino alla pax mafiosa iniziata nel 1994. La figlia minore del magistrato ucciso il 19 luglio 1992 ha incontrato quel giorno nel carceredi L’Aquila anche il fratello Filippo, anche lui condannato per le stragi del 1992 e 1993. Filippo non ha accennato a Berlusconi. Entrambi i colloqui sono stati videoregistrati.

La frase di Graviano su Berlusconi è esplosiva ma scivolosa. Il boss infatti lancia il sasso e tira indietro la mano. Le registrazioni di entrambi i colloqui della figlia della vittima della strage di via D’Amelio con i boss sono state trasmesse a tutte le procure che indagano sulle stragi del 1992, 1993 e 1994 e sulla Trattativa Stato-mafia per una valutazione della loro rilevanza. Il boss, dopo aver detto che in quel periodo a Milano e nel nord Italia era latitante ma vedeva persone rispettabili e non appartenenti alla mafia, butta lì: “lo dicono tutti che frequentavo Berlusconi” e poi subito aggiunge: “Più che io era mio cugino che lo frequentava’. Il boss di Brancaccio in 24 anni di reclusione non ha mai parlato nei processi di questi argomenti. L’avvocato Niccolò Ghedini al Fatto dice: “Nessuno ci ha mostrato questa conversazione. Se esistesse bisognerebbe ascoltarla per verificare le reali parole di Graviano. Comunque lui sapeva di essere registrato e potrebbe avere depistato. A me non risulta nessun incontro di Berlusconi con Graviano o con qualcuno legato direttamente o indirettamente a lui. Tanto meno con un suo cugino noto”.

Fiammetta ha incontrato in carcere Giuseppe e Filippo Graviano il 12 dicembre scorso grazie a un decreto straordinario del ministro della giustizia Andrea Orlando. Oggi la figlia del magistrato ha fatto pubblicare una lettera su Repubblica nella quale spiega la ragione della sua richiesta di incontrare i boss. “La necessità di esprimere un dolore profondo inflitto non solo alla mia famiglia ma alla società intera. La richiesta di incontro – scrive Fiammetta – è un fatto strettamente personale e chiedo che tale debba rimanere”. Fiammetta chiede ai boss “un contributo di onestà” e gli ricorda che “soltanto contribuendo alla ricerca della verità i figli potranno essere orgogliosi dei padri”.

Nessuno sa perché Graviano dica quella frase su Berlusconi a Fiammetta. Nessuno sa se voglia depistare o ricattare. Nessuno sa chi sia il cugino. Solo lui può sciogliere i dubbi. La trascrizione del colloquio con Fiammetta è stata spedita alla Procura di Firenze che ha iscritto nei mesi scorsi Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi per concorso in strage a seguito delle conversazioni intercettate (tra il 2016 e il marzo 2017) nel carcere tra Graviano e il detenuto Umberto Adinolfi nelle quali il boss di Brancaccio – per la Dia – parla di Berlusconi e Dell’Utri. Gli audio dei due colloqui con i Graviano sono giunte anche ai pm di Palermo che indagano sulla trattativa e a quelli di Caltanissetta che indagano sulle stragi del 1992 e che in passato ha indagato e poi però archiviato la posizione di Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi. Le registrazioni dei due colloqui sono state inviate anche alla Direzione Nazionale Antimafia e alla Procura di Reggio Calabria, che sta processando Graviano per l’uccisione dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo

Fiammetta Borsellino potrebbe essere chiamata presto a deporre sul colloquio con Giuseppe Graviano.

Lei non è minimamente interessata alla frase di Graviano su Berlusconi. Nel carcere di Terni quel giorno cambia discorso e ora vorrebbe tornare a parlare solo con Filippo Graviano, non con Giuseppe. La richiesta del colloquio pende però da mesi. Tutte le Procure interessate hanno sconsigliato di autorizzare una nuova visita. Fiammetta nella sua lettera però insiste: “Ora è importante che io possa continuare quel dialogo che è stato interrotto, con enorme dispiacere registro la mancanza di una risposta ufficiale da parte delle istituzioni”.

Sekret – Speciale Trattativa Stato-mafia è una video-inchiesta giornalistica esclusiva firmata da Marco Lillo per la piattaforma Loft. Quella che vedete in questo articolo è l’anticipazione della prima puntata della serie dedicata al patto scellerato tra pezzi delle istituzioni e Cosa nostra. Documenti, ricostruzioni, immagini e audio inediti e, soprattutto, scoop che gli abbonati alla App Loft potranno seguire nel lavoro capillare del vicedirettore de Il Fatto Quotidiano. Domenica 20 maggio uno speciale sul Fatto in edicola.

Villa Rovani, l’ombra del patto sporco di B. sulle bombe dei padrini. La sentenza definitiva del processo dell’Utri spiega molti dettagli sugli attentati mafiosi di via Rovani. Ma, dopo 34 anni da quel novembre 1986, resta ancora il mistero del ruolo di Riina e di quello ‘strumentale’ dei catanesi. Due bombe, una nel ’75 e una nell’86. Due presunti autori per altrettanti presunti ‘incidenti’. Sarebbe troppo definirli attentati, considerato come vengono recepiti dal loro destinatario. O almeno, così si evince dal clima che si respira ad Arcore il 29 novembre 1986. È da poco passata la mezzanotte quando l’imprenditore Silvio Berlusconi telefona a Marcello Dell’Utri, dal 1982 amministratore di Publitalia, la società concessionaria dei servizi di raccolta pubblicitaria per conto del Gruppo Mediaset. La procura di Milano, che sta indagando sui rapporti tra Dell’Utri e lo ‘stalliere’ di Arcore Vittorio Mangano (arrestato nel 1980 e in seguito condannato nell’ambito della maxi-inchiesta condotta da Giovanni Falcone sul traffico internazionale di eroina e morfina base tra boss del calibro di Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo, Rosario Spatola e la famiglia Gambino di New York), intercetta la conversazione. È Berlusconi a dire fuori dai denti, a poche ore dall’esplosione, quello che già si sospettava: Mangano ha colpito ancora, dopo l’ordigno piazzato il 26 maggio 1975 nella stessa Villa di via Rovani, a Milano, il cui scoppio aveva causato ingenti danni ai muri d’ingresso e al pianerottolo interno. O, perlomeno, ai due questo fatto appare pacifico. «E questa cosa qui – spiega Berlusconi – da come l’hanno fatta, con un chilo di polvere nera, fatta con molto rispetto, quasi con affetto. Ecco: un altro manderebbe una lettera o farebbe una telefonata: lui ha messo una bomba». Stavolta, poi – a differenza di undici anni prima – «fatta proprio rudimentale… con molto rispetto… perché mi ha incrinato soltanto la parte inferiore della cancellata, un danno da duecentomila lire… quindi – rimarca – una cosa rispettosa e affettuosa». All’altro capo del telefono, Dell’Utri ride. I dubbi iniziali sono solo di circostanza. «Non c’è altra spiegazione – conclude il Cavaliere – è la stessa via Rovani come allora». «Sì, sì… Adesso vediamo…» replica Dell’Utri. «Comunque, credo anch’io che non ci sono altre richieste. Anche perché non ci sono, voglio dire. Si sarebbero fatti sentire, insomma, no?». Intanto, nella conversazione interviene anche Fedele Confalonieri. Tutti e tre danno per appurato anche il fatto che Mangano sia «fuori». Cosa che si rivelerà inesatta: nel novembre 1986 Mangano è in carcere. Non può essere stato lui a piazzare la bomba. Ma sono quelle “altre richieste” e quel “farsi sentire” cui allude Dell’Utri nella conversazione a richiamare, in tutta la sua portata, il patto stipulato tra Berlusconi e Cosa Nostra con la mediazione dello stesso manager palermitano per il periodo tra il 1974 e il 1992 – come confermato da una sentenza definitiva di condanna della Corte di Cassazione (la n. 28225 del 2014) nei confronti di Dell’Utri per concorso esterno in associazione mafiosa. Una sentenza che si rivela fondamentale anche per comprendere cosa ci sia dietro le bombe di via Rovani. A cominciare dalla disponibilità di Berlusconi «a versare anche trenta milioni di lire – scrivono i giudici – qualora contattato telefonicamente» in seguito all’attentato. Senonché proprio Dell’Utri il 30 novembre 1986 tranquillizzerà Berlusconi «dicendogli di aver parlato con “Tanino”». Ovvero Gaetano Cinà, amico di vecchia data di Dell’Utri, ritenuto un esponente di spicco della famiglia Malaspina, vicino ai boss Stefano Bontate e Mimmo Teresi,nonché mediatore nel trasferimento di Mangano e della sua famiglia presso Villa San Martino ad Arcore. In realtà, la ricostruzione dei fatti – così come confermata dalle dichiarazioni concordi dei pentiti – ha indotto i giudici della prima sezione della Cassazione a ritenere che l’attentato del novembre 1986 fosse riconducibile a esponenti di spicco mafia catanese. A deporre in questo senso sono, in particolare, le parole del collaboratore Antonino Galliano, legato dal 1986 alla famiglia mafiosa della Noce e nipote di Raffaele Ganci (membro della commissione provinciale e vicinissimo a Totò Riina). Quelli – non bisogna dimenticare – sono gli anni in cui il Gruppo Fininvest sta espandendo il proprio controllo su decine di emittenti private su scala nazionale (rilevanti gli acquisti di Telemilano, poi Canale 5, tra il 1979 e il 1980, di Italia 1 nel 1981, del 50% di Rete 4 nel 1984), dopo che Dell’Utri, in qualità di consigliere delegato di Publitalia ’80, ha chiesto a Cinà di «occuparsi della “messa a posto per l’installazione delle antenne televisive”». Ma sono anche anni di mutamento negli equilibri interni a Cosa Nostra, dopo l’uccisione di Bontate e Teresi a colpi di ‘lupara bianca’ (è il 1981). Da quel momento a comandare è Totò Riina, mentre uno dei fratelli Pullarà diventa reggente provvisorio della famiglia mafiosa di Santa Maria del Gesù. Una delle famiglie con cui Berlusconi, per il tramite di Dell’Utri, ha siglato nel 1974 – a detta dei giudici – un «accordo di protezione mafiosa», ossia di vera e propria «schermatura rispetto ad iniziative criminali (essenzialmente sequestri di persona) che si paventavano ad opera di entità delinquenziali non necessariamente e immediatamente rapportabili a “cosa nostra”», in cambio di periodiche corresponsioni di «proventi economici» diretti alla «realizzazione dell’evento del finale rafforzamento di “cosa nostra”» stessa. Con l’avvento dei Pullarà, però, comincia ad aversi qualche attrito. «Con riferimento al periodo 1984-1985» si legge nella sentenza – in accordo con le dichiarazioni del pentito Calogero Ganci – Dell’Utri «nell’effettuare i pagamenti, si era detto “tartassato” dai fratelli Pullarà», i quali «avevano iniziato a riscuotere le somme, prima percepite da Bontate». Di qui i lamenti manifestati a un summit mafioso dell’86 da Cinà, il quale – secondo Galliano – «non voleva più recarsi a Milano a riscuotere, per conto di “cosa nostra”, le somme da Dell’Utri, dato che quest’ultimo era divenuto con lui scostante». Il rapporto fra Dell’Utri e Cinà – lo conferma nel processo a carico del primo una testimonianza dello stesso Berlusconi – risale agli anni d’oro della Bacigalupo Calcio di Palermo, dove giocava il figlio del boss e Dell’Utri era allenatore. Il loro è sempre stato un rapporto confidenziale, ed in questo – secondo la Corte – si è consumata parte consistente del “concorso esterno” di Dell’Utri. Un rapporto che si è rafforzato tra il 1974 e il 1977, nella prima stagione del sodalizio mafioso tra Berlusconi e la famiglia di Santa Maria del Gesù, ed è durato anche tra il 1978 e il 1982, periodo nel quale Dell’Utri si allontana (ma solo apparentemente) da Berlusconi, cominciando a lavorare per le società dell’immobiliarista siculo Filippo Alberto Rapisarda, assai contiguo a diversi ‘uomini d’onore’, fuggito in Venezuela per sottrarsi alla condanna legata al fallimento nel 1979 della Venchi Unica 2000. In particolare, come amministratore delegato della Bresciano S.p.A. (che porterà al dissesto) e consigliere di Inim S.p.A. (dei cui fondi si approprierà). La Corte di Cassazione aveva già confermato nel 2012 il permanere del «sinallagma dei pagamenti sistematici in favore di “cosa nostra”» nei periodi 1974-1978 e 1982-1992. Quanto al periodo intermedio, invece, aveva rinviato alla Corte d’Appello di Palermo per un nuovo giudizio e una più congrua motivazione sul perdurare del patto. E, alla fine, anche su questo punto – alla luce delle dichiarazioni (tutte ritenute attendibili) dei pentiti Ganci, Galliano, Francesco Paolo Anzelmo e Angelo Siino – la sentenza del 2014 forma pieno giudicato: i pagamenti alle famiglie di Cosa Nostra sono proseguiti anche tra il ’78 e l’82. Dell’Utri versava «i soldi a Cinà che si recava a ritirarli a Milano presso lo studio» di Dell’Utri medesimo, «senza soluzione di continuità fino alla morte di Bontate». Dopodiché, informato Riina dei ‘mal di pancia’ di Dell’Utri, il capo di Cosa Nostra – scrive la Corte – «estrometteva i Pullarà dai rapporti con Dell’Utri e affidava la gestione degli stessi esclusivamente a Gaetano Cinà». Il quale – nel ruolo di esattore – «si recava a Milano due volte all’anno per ritirare i soldi» che Dell’Utri gli corrispondeva per il tramite di Pippo Di Napoli e Raffaele Ganci. Arriviamo così all’86. Dell’Utri e Cinà sembrano ai ferri corti, o quasi. Ma l’attentato di via Rovani, da imputarsi – come detto, secondo Galliano – all’opera della famiglia catanese di Nitto Santapaola (e comunque non di Cosa Nostra), non dà segno di mutare, nel complesso, i «rapporti di familiarità e cordialità» tra i due. Una bomba definita “affettuosa”, dieci chili di cassata spediti direttamente a casa Berlusconi, telefonate che rassicurano circa l’assenza di rancori reciproci. E intanto, la strategia di Riina si affina. Dopo l’attentato di novembre, il suo potere intimidatorio ed estorsivo ne esce raddoppiato. Come la somma che adesso arriva a pretendere da Berlusconi, a suon di lettere e telefonate minatorie da Catania ordinate a Mimmo Ganci. E, la mancanza di rifiuto nel corrisponderla da parte di Berlusconi stesso o di Dell’Utri da un lato, e la giustificazione del maggior importo sulla base della «mutata posizione imprenditoriale» del Cavaliere dall’altro, rappresentano ulteriori ragioni dell’accresciuto prestigio di Riina, e quindi di Cosa Nostra tutta.A partire dal 1987 Riina mette in atto – a giudizio della Corte, che raccoglie le dichiarazioni di Mimmo Ganci – «una reazione violenta» per «ridimensionare l’atteggiamento arrogante di Dell’Utri». E cioè, tentando «con l’autorizzazione dei catanesi» di «far credere che l’azione provenisse da ambienti catanesi», instillando così in Berlusconi, controparte imprenditoriale del patto mafioso, l’interesse a una maggiore protezione, e quindi a pagare fino al doppio per ottenerla. Che fosse anche quello dell’86 un attentato voluto da Riina? Non è dato saperlo fino in fondo. Sulle bombe di via Rovani permane tutt’oggi il silenzio generale. Fino ad ora nessun processo è stato fatto. Né Berlusconi, del resto, ha mai denunciato le richieste estorsive. Piuttosto, ha preferito onorare il patto, cosa che farà – com’è risaputo – fino al 1992 e, dopo la sua discesa in politica, tramite il solo Dell’Utri ancora alle soglie del ’95. Nel frattempo, altri attentati si susseguono: il 28 gennaio 1988 sempre alla Villa, il 18 e 21 gennaio 1990 ai magazzini della Standa di Catania (acquistati da Fininvest due anni prima), tra il 12 e il 16 febbraio alla Standa di Paternò. In compenso, per questi ultimi due (di cui solo il primo, un incendio, causa un danno di 14 milioni di lire) una sentenza di Corte d’Appello passata in giudicato nel 2001 condanna gli esponenti della famiglia mafiosa catanese Nitto Santapaola e Aldo Ercolano, suo nipote e braccio destro, «quali mandanti degli incendi e della connessa tentata estorsione». WORDNEWS 10.11.2020

L’Inaccettabile rimozione E’ inaccettabile rimuovere ciò che mettono per iscritto i giudici nelle motivazioni della sentenza di primo grado nel processo sulla Trattativa: «È stato effettivamente riscontrato che tra le pieghe nascoste del decreto 14 luglio 1994 n. 440, v’era anche una ‘piccola modifica‘ dell’art. 275 c.p.p. nella parte in cui stabiliva che per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. dovesse essere sempre applicata la misura della custodia cautelare in carcere salvo che non fossero acquisiti elementi tali da escludere la sussistenza delle esigenze cautelari. Si trattava, in sostanza, di quella presunzione di legge che, di fatto, imponeva sempre il carcere per gli indagati di mafia arrestati».

L’ex Cavaliere Si dice rimozione da un punto di vista psicanalitico quel procedimento con cui un soggetto esclude dalla coscienza impulsi o ricordi che sarebbero altrimenti fonte di angoscia o senso di colpa. Su un piano metapsicologico la rimozione è l’operazione psichica per la quale si costituisce l’inconscio in quanto deposito di idee o immagini legate alla soddisfazione di pulsioni che non vengono fatte accedere alla coscienza perché ritenute inaccettabili: in questo senso è detta anche rimozione originaria.

Ecco è da questa parole che bisogna ripartire. La rimozione. Sono settimane che il mondo politico è dominato (Covid a parte) da dei retroscena che vedono coinvolte le forze politiche di maggioranze impegnate in un dialogo politico con il partito di opposizione, sulla carta, più moderato: Forza Italia. C’è chi sostiene che il partito di Silvio Berlusconi abbia intenzione di dare il suo contributo per sostenere il Governo; chi interpreta questo contributo in termini di voti utili al Senato, chi invece sostiene un inserimento di Forza Italia nel governo (una sorta di appoggio esterno); poi ci sono coloro i quali vanno avanti dando atto dell’intento collaborazionista degli azzurri a differenza dei partiti più oltranzisti di destra (Lega e Fratelli d’Italia). E’ vero: nelle dinamiche parlamentari Forza Italia e Silvio Berlusconi hanno dimostrato di voler “dare una mano” al governo giallo-rosa.

“Impegnare le energie migliori in questo esecutivo e le massime responsabilità dei partiti di maggioranza per sostenere Conte con una più intensa corresponsabilità di tutti” (Goffredo Bettini, Pd). Poi abbiamo esponenti di maggioranza che sorvolano sull’evidente trattamento di favore che è stato dato con l’emendamento, ormai definito, “Salva Mediaset” (made in Governo Conte II), che di fatto tutela l’azienda di Berlusconi dagli assalti della francese Vivendi.

Abbiamo frasi mozzate di molti esponenti: “non si tratta di aiutare Mediaset in particolare, ma è una legge che tutela a prescindere in futuro le aziende italiane”, e via discorrendo.

E’ come se, per quel processo di rimozione, si stesse indicando Forza Italia e Mediaset, come due realtà distinte dal loro padrone: Silvio Berlusconi. Lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte (persona rispettabilissima che fin qui ha tenuto botta in una situazione non solo politica ma di emergenza pandemica globale) sorvola sul dialogo in atto tra maggioranza e Forza Italia.

Forza Italia senza Silvio Berlusconi non esisterebbe. L’oggetto della rimozione è proprio Silvio Berlusconi ed il contesto che ruota, da sempre intorno a lui. E’ come se si volesse rimuovere l’inaccettabile. Vige una sorta di pensiero sottinteso da parte delle forze di maggioranza (nessuna esclusa): siamo nel 2020 ormai quasi concluso, occorre tirare avanti fino all’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. L’inaccettabile va rimosso.

E’ chiaro che nell’italietta nostrana quando si parla di Silvio Berlusconi pressoché tutti fanno riferimento ai suoi percorsi giudiziari, alla vicenda “Ruby nipote di Mubarak”, a Cesano Boscone ecc. Ma in un Paese normale dovrebbe svilupparsi spontaneamente un dibattito sull’inaccettabile in riferimento a Forza Italia e a Silvio Berlusconi.

E’ inaccettabile, sia sul piano politico che sul piano morale, rimuovere dal piatto delle discussioni ciò che il boss Giuseppe Graviano tra il 2017 ed il 2019 ha reso noto ai giudici, sia sul processo Trattativa Stato-mafia (di cui a breve si concluderà l’appello), sia su quello a Reggio Calabria in merito alla ‘Ndrangheta stragista (già concluso in primo grado).

Graviano, esecutore della strage di Via D’Amelio e delle stragi del 1993 in tutta Italia, ha confermato un rapporto di scambio con la figura imprenditoriale e politica che è stato a capo del governo nel 1994-1995 (Berlusconi I), poi dal 2001 al 2006 (Berlusconi II) ed infine dal 2008 al 2011 (Berlusconi III).

E’ inaccettabile rimuovere che pentiti di ogni rango (figura del pentito quanto mai osteggiata in barba alle creazioni giurisprudenziali di Giovanni Falcone) mettano in evidenza come vi sia stato tra il 1994 ed il 1995 una comunicazione continua tra Cosa Nostra, Marcello Dell’Utri (fondatore di Forza Italia e condannato definitivo a sette anni e mezzo per concorso esterno in associazione mafiosa, e condannato a 12 anni in primo grado al processo sulla Trattativa per attentato o violenza a corpo politico dello Stato) e Silvio Berlusconi in termini di leggi, decreti ed eventuali modifiche normative in relazione alla permanenza in carcere dei mafiosi condannati e al regime del 41 bis.

E’ inaccettabile rimuovere ciò che mettono per scritto i giudici nelle motivazioni della sentenza di primo grado nel processo sulla Trattativa: «È stato effettivamente riscontrato che tra le pieghe nascoste del decreto 14 luglio 1994 n. 440, v’era anche una ‘piccola modifica‘ dell’art. 275 c.p.p. nella parte in cui stabiliva che per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. dovesse essere sempre applicata la misura della custodia cautelare in carcere salvo che non fossero acquisiti elementi tali da escludere la sussistenza delle esigenze cautelari. Si trattava, in sostanza, di quella presunzione di legge che, di fatto, imponeva sempre il carcere per gli indagati di mafia arrestati».

Qui i giudici fanno riferimento ad un incontro avuto tra Dell’Utri e Vittorio Mangano nel luglio del 1994, in cui l’uomo di Cosa Nostra giungeva a conoscenza in anticipo delle suddette modifiche legislative in tema di custodia cautelare in carcere per i mafiosi. Quindi Cosa nostra, veniva edotta prima di altri, tramite Dell’Utri, sui tentativi che il governo Berlusconi 1 stava mettendo in pratica per continuare a scendere a patti, sotto ricatto della mafia stessa (da qui la violenza o minaccia a corpo politico dello Stato, che nella fattispecie vedeva coinvolti tra il 1992 ed il 1994 tre governi: Ciampi, Amato e Berlusconi 1; reato previsto dall’art.338 di cui dovranno rispondere gli imputati eccellenti già condannati in sede di primo grado, Dell’utri compreso). Cosa vuol dire tutto questo?

I giudici scrivono: «venne a conoscenza della minaccia in essi insita e del conseguente pericolo di reazioni stragiste (d’altronde in precedenza espressamente già prospettato) che un’inattività nel senso delle richieste dei mafiosi avrebbe potuto fare insorgere». E’ inaccettabile una rimozione su questi fatti.

Allo stesso modo è inaccettabile rimuovere un dato fattuale che si vuole ignorare, per il gravissimo senso di colpa che tutto l’arco parlamentare avrebbe se venisse accettato.

E cioè il fatto che attualmente Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri sono indagati a Firenze come mandanti esterni per le stragi del 1993. I famosi “morti che non ci appartegono”, come disse in udienza Gaspare Spatuzza. Le bombe sul continente; la presenza di una donna dei servizi (come emerge dalle ultime dichiarazioni di Riggio); quegli attentati suggeriti da entità esterne, da nuovi referenti politici che in quel momento stavano entrando in scena.

E’ inaccettabile poi rimuovere certe date:

- il fallito attentato allo Stadio Olimpico di Roma, in programma il 23 gennaio 1994 dopo la partita Roma- Udinese in cui nel mirino vi erano i Carabinieri. Il segnale finale di ambienti di Cosa Nostra ed apparati dello Stato interconnessi per far capire “a chi volerva capire” che lo Stato avrebbe dovuto scendere a patti con Cosa Nostra proprio sul tema dell’allentamento al carcere duro.

- Poi abbiamo il 27 gennaio 1994 in cui i fratelli Graviano vennero arrestati ed infine

- il 28 gennaio 1994 quando Silvio Berlusconi annunciò la propria discesa in campo.

Finiscono le bombe, inizia una pax mafiosa, corroborata da quei contatti tra Cosa Nostra ed ambienti berlusconiano fino al gennaio 1995: sono quelle norme contenute nel decreto Biondi che all’epoca vennero osteggiate dalla Lega e che alla fine vennero ritirate. Cosa prevedevano nei dettagli? E’ inaccettabile rimuovere anche questo dettaglio: la modifica più importante del Decreto Biondi riguardava l’obbligo di informare l’indagato delle indagini aperte sul proprio conto, vanificando evidentemente ogni tipo di richiesta; inoltre si proponeva di eliminare la custodia cautelare in carcere anche per i mafiosi.

I boss ci dicono che vi erano grosse speranze in termini di questo decreto e ci riportano con le date al dicembre del 1994 (due anni dopo le stragi del 1992 ed un anno dopo le bombe del 1993), in pieno Governo Berlusconi I, con un dialogo para-istituzionale che vedeva coinvolti Dell’Utri e Berlusconi da una parte e Cosa Nostra dall’altra. La mafia era informata su certe novità normative ben prima che il Decreto Biondi venisse mostrato alle forze politiche dell’epoca, per poi venir cassato.

Ecco le questioni su cui è inaccettabile una rimozione. Ne dovrebbero parlare le forze politiche attuali, i mass media, i talk show, ma forse c’è troppa paura per ciò che tutto questo provocherebbe. Il mondo di Forza Italia e di Silvio Berlusconi ruota intorno a queste indicibile ed inaccettabili vicende. Inaccettabili non per essere ammesse, ma inaccettabili in uno stato “veramente” democratico e voglioso di fare chiarezza sul proprio recente passato (che mai se n’è andato e che invece se ne sta affacciato alla finestra).

E’ la paura che domina tutt’oggi questa nostra democrazia apparente. Ed è più comodo per tutti, in questa situazione di emergenza sanitaria globale, rimuovere l’indicibile. Far finta di nulla ed andare avanti. E’ l’Italia, bellezza. Francesco Bertelli Nov 27, 2020 WORDNEWS

L’intervista nascosta, la versione integrale del lungo colloquio fra il giudice antimafia e i giornalisti francesi di Canal Plus, Fabrizio Calvi e Jean Pierre Moscardo. L’ intervista a suo tempo scomparsa di Paolo Borsellino, è un documento eccezionale. Il lungo colloquio fra il giudice antimafia, all’epoca procuratore aggiunto a Palermo, e i giornalisti francesi di Canal Plus, nella sua casa di Palermo, il 21 maggio 1992: due giorni prima della strage di Capaci e 59 giorni prima di via D’Amelio.

I due reporter stanno girando un film sulla mafia in Europa e intervistano agenti segreti, mafiosi pentiti e non, magistrati, avvocati. Ottengono il permesso di seguire l’eurodeputato andreottiano Salvo Lima nei suoi viaggi dalla Sicilia al Parlamento europeo. Almeno finché,nel marzo ’92, Lima viene assassinato. Intanto Calvi e Moscardo si sono imbattuti nella figura di Vittorio Mangano, il mafioso che aveva prestato servizio come fattore nella villa di Berlusconi ad Arcore fra il 1974 e il 1976, assunto da Marcello Dell’Utri. Così abbandonano il reportage che doveva ruotare attorno a Lima e si concentrano sui rapporti fra Berlusconi, Dell’Utri e Cosa Nostra. Intervistando, fra gli altri, Borsellino.

L’incontro con Borsellino torna d’attualità quando, nel gennaio ’94, Berlusconi entra in politica. Calvi contatta Leo Sisti dell’Espresso, che pubblica la trascrizione integrale nella primavera ’94. La vedova Borsellino, Agnese, chiede una copia della cassetta come ricordo personale. E la consegna ai pm di Caltanissetta che indagano su Berlusconi e Dell’Utri come possibili “mandanti esterni” di via D’Amelio. Una copia la recuperano anche Sigfrido Ranucci e Arcangelo Ferri, che nel 2000 preparano uno Speciale Borsellino per RaiNews24. Lo speciale va in onda notte tempo il 19 settembre 2000, dopo che tutti i direttori dei tg e dei programmi di approfondimento Rai hanno rifiutato di mandare in onda il video. Ma viene visto da pochissimi telespettatori.

Perché l’intervista è importante? Intanto perché Borsellino parla, pur con estrema prudenza, di Berlusconi e di Dell’Utri in un reportage dedicato alla mafia. Poi perché lascia chiaramente intendere di non potersi addentrare nei rapporti fra Berlusconi, Dell’Utri e Mangano perché c’è ancora un’inchiesta in corso e non è lui ad occuparsene, ma un collega del vecchio pool Antimafia, rimasto solo nell’Ufficio istruzione (ormai soppresso dal nuovo Codice di procedura penale del 1990) a seguire gli ultimi processi avviati fino al 1989 col vecchio rito processuale.