22.10.1986 Un fantasma contro la mafia

La storia di Leonardo Vitale, il primo pentito di mafia

Iniziò a collaborare con la giustizia per motivi di coscienza: nessuno lo aveva mai fatto e per questo fu creduto pazzo. E alla fine pagò con la vita, dopo sette anni trascorsi in un manicomio criminale. Il pentitismo si è rivelato negli anni lo strumento più efficace per scoprire i segreti delle mafie e, dunque, combatterle. Mentre il nome del suo massimo esponente, Tommaso Buscetta, è noto a tutti, l’iniziatore di questo fenomeno è invece stato dimenticato da molti: ecco la storia di Leonardo Vitale, primo pentito di mafia e collaboratore di giustizia italiano per motivi di coscienza.

Nato a Palermo il 27 giugno 1941, Leonardo Vitale appartiene ad una famiglia mafiosa e viene perciò allevato ed educato nel rispetto dei valori di Cosa Nostra. A 13 anni perde il padre e viene preso in consegna dallo zio Giovanbattista detto “Titta“, uomo d’onore della cosca di Altarello di Baida. Viene affiliato alla “famiglia” nel 1958: in questa occasione affronta una serie di riti (che saranno poi da lui descritti nel dettaglio), tra cui l’uccisione di un mafioso rivale di nome Mannino.

La carriera mafiosa

Una volta affiliato, Vitale inizia la sua carriera da mafioso, compiendo una lunga serie di crimini nel corso degli Anni 60: omicidi, intimidazioni, danneggiamenti ai danni di imprese edili a scopo di estorsione e sequestri, commissionati non solo dallo zio, ma anche dall’associato di alto rango Pippo Calò. In breve, Vitale viene promosso alla carica di capodecina.

Il primo arresto e l’Asinara

Ritenuto implicato nel sequestro del costruttore Luciano Cassina, nel 1972 Vitale viene arrestato e tenuto una settimana in isolamento all’Asinara. Si tratta di una breve permanenza in carcere, che lo segna però profondamente. Durante la detenzione manifesta i primi segnali di squilibrio mentale: arriva infatti a praticare la coprofagia, inducendo i medici a sottoporlo all’elettroshock.

Il pentimento

Il 29 marzo 1973 si presenta alla questura di Palermo, autoaccusandosi di due omicidi e altri reati. Durante la sua confessione, fa i nomi di Salvatore Riina, Giuseppe Calò, Vito Ciancimino e di altri mafiosi, collegandoli a precise circostanze. Rivela inoltre l’esistenza della Commissione, organo sconosciuto alla magistratura, descrivendo poi l’organizzazione di una famiglia mafiosa e i riti di iniziazione di Cosa Nostra.

La condanna e gli anni in manicomio

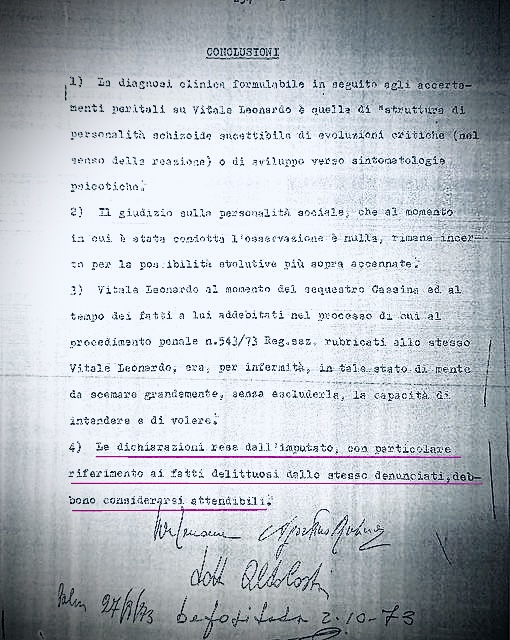

Arrestato e portato nel carcere dell’Ucciardone, Vitale viene sottoposto a numerose perizie psichiatriche: è dichiarato seminfermo mentale e dunque inattendibile. Degli oltre 40 membri della cosca di Altarella fermati a seguito delle sue dichiarazioni, gli unici a finire in carcere nel 1977 sono lui e lo zio Titta. Condannato a 25 anni ed etichettato come pazzo, Vitale trascorre sette anni nel manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove è sottoposto a cure basate su psicofarmaci ed elettroshock.

La morte

Dimesso dal manicomio dopo sette anni, Leonardo Vitale viene assassinato con due colpi di lupara alla testa il 2 dicembre 1984, all’uscita dalla messa domenicale nella Chiesa dei Cappuccini di Palermo, mentre è in compagnia della madre e della sorella.

Nella sentenza di rinvio a giudizio per il Maxiprocesso tenutosi a Palermo nel 1986, gli rese omaggio Giovanni Falcone: «A differenza della giustizia statuale, la mafia ha percepito l’importanza delle propalazioni di Leonardo Vitale e nel momento ritenuto più opportuno lo ha inesorabilmente punito per aver violato la legge dell’omertà. È augurabile che almeno dopo morto Vitale trovi il credito che meritava e che merita». La sua storia è raccontata nel film del 2007 “L’uomo di vetro”, con protagonisti David Coco e Tony Sperandeo.

Matteo Innocenti Redazione De Agostini SAPERE 2 dicembre 2020

VIDEO

“Sono un mafioso, voglio cambiare vita”: 50 anni fa esatti “canta” Vitale, il primo pentito della storia

Violando il codice d’onore fu il primo a fare nomi di Totò Riina e Vito Ciancimino, venne preso per pazzo. La sua testimonianza, mezzo secolo più tardi, oggi assume ancora più importanza. Cosa nostra gli fece pagare lo “sgarro” uccidendolo nel 1984 all’uscita dalla chiesa dei Cappuccini

Fine marzo 1973. Un “picciotto” di Altarello di 32 anni, si presenta in piena notte in questura. Lo accompagnano nell’ufficio di Bruno Contrada, commissario della squadra mobile. Vuole raccontare “qualcosa di importante”.

Lo fanno sedere e parlare per tutta la notte. “Sono un uomo d’onore, sto attraversando una crisi religiosa, voglio iniziare una nuova vita”. E racconta di avere commesso degli omicidi, fa i nomi di Totò Riina, Pippo Calò, Vito Ciancimino e altri mafiosi e gregari. In poche parole: si pente. Si capisce che è uno che “sa” e non è un millantatore.

Viola il codice d’onore, rompe il muro dell’omertà, svela l’esistenza di una Commissione, descrive per filo e per segno anche il rito di iniziazione di Cosa nostra, rivela nuovi dettagli mai confessati, disegna la mappa e l’organigramma della mafia.

Lui è Leonardo Vitale, il primo pentito. Sono passati 50 anni esatti da quel giorno.

Cresciuto in una famiglia mafiosa, Vitale era un criminale vero che quel 30 marzo 1973 decise di cambiare vita.

E’ considerato il primo collaboratore di giustizia della storia della criminalità organizzata in Italia. Siamo all’inizio degli anni Settanta quando il pentito non è ancora di moda. Vitale ad esempio racconta nei dettagli i sequestri Traina e Cassina, elenca gli scempi della famiglia Liggio, denuncia Calò ed altri 27 mafiosi come autori del delitto del procuratore Scaglione.

Un giorno dopo scatta la retata: cento capi clan finiscono all’Ucciardone. Ma dopo il processo vengono tutti assolti per insufficienza di prove. Pippo Calò ad esempio non si trova e dopo quelle dichiarazioni avvia la sua latitanza.

Alla fine gli unici ad essere condannati sono proprio Leonardo Vitale e lo zio, l’uomo che lo aveva introdotto nella famiglia di Porta Nuova e capo del clan dei Danisinni. Il padre dei pentiti di Cosa nostra viene infatti preso per pazzo. In Appello lo dichiarano infatti seminfermo di mente lo rinchiudono in diversi manicomi giudiziari.

Una via crucis che passa anche dal carcere dell’Ucciardone.

A causa delle sue dichiarazioni sulla mafia viene sottoposto a numerose perizie psichiatriche e i medici stabiliscono che è affetto da schizofrenia. Pure i parenti prendono le distanze e dicono che è un pazzo. Dal 1977 viene recluso nel manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Lo chiamano il “Valachi” di Altarello, come il primo mafioso italoamericano (Joe Valachi) che parla pubblicamente della sua stessa organizzazione di fronte alla commissione McClellan (è l’inventore dell’espressione Cosa nostra). Vitale diventa “l’uomo di vetro”, come il titolo di un libro di Salvatore Parlagreco che racconterà anni dopo la sua storia: “Tormentato dai sensi di colpa, minacciato dai potenti boss, assediato dai familiari spaventati, costretto a peregrinare da un manicomio all’altro e sottoposto a crudeli terapie come l’elettroshock – si legge nel libro – Leonardo Vitale potè vivere da pazzo per undici anni, perché il pazzo non ha verità né menzogne e le sue parole non contano niente”.

Altro che pazzo.

Chi rilegge quella famosa deposizione del 1973, si accorge che Leonardo Vitale era in realtà lucidissimo. E infatti nel 1984, a distanza di 11 anni, le sue testimonianze vengono confermate autorevolmente da Tommaso Buscetta. E’ un periodo particolare, spuntano i collaboratori di giustizia. Oltre a Buscetta la lista è lunga: Contorno, Sinagra, Calzetta, Coniglio.

Sì, qualcosa è cambiato.

A quel punto le cosche, che nulla dimenticano, sanno che Vitale non è più considerato un pazzo e decidono di fargli pagare lo sgarbo commesso 11 anni prima. E’ una domenica mattina, sempre del 1984, il 2 dicembre. Vitale – appena dimesso dal manicomio giudiziario – si trova nella chiesa dei Cappuccini con la madre e la sorella. Esce, per tornare a casa.

Un’auto affianca la sua, gli arriva un colpo di pistola in testa. Morirà dopo cinque giorni di agonia.

Vitale, il primo pentito di mafia, viene messo a tacere per sempre dai corleonesi che mandano così un segnale a chi ha voltato le spalle a Cosa nostra.

Vitale è stato l’esempio del mafioso che “canta”, rischiando la vita senza essere creduto, per poi infatti rimanere isolato e finire ammazzato.

Cinquant’anni dopo il suo esempio è diventato storia. Come il pensiero che a Vitale ha dedicato Giovanni Falcone durante il maxiprocesso: “A differenza della Giustizia dello Stato, la mafia percepì l’importanza delle sue rivelazioni e lo punì inesorabilmente per aver violato la legge dell’ omertà. E’ augurabile che, almeno dopo morto, Vitale trovi il credito che meritava e che merita”. PALERMO TODAY 30.3.2023

“Al fatto di pentirsi ci credo poco, perché il pentimento è una cosa divina, non quello di questi signori che lo fanno per soldi”. Parole di Don Vito Ciancimino.

In effetti è difficile dare torto all’ex sindaco mafioso di Palermo. La storia del pentitismo di mafia è costellata di collaboratori di giustizia che hanno iniziato a confessare per vendetta, per interessi o proprio per soldi. Coloro che lo hanno fatto a seguito di un rimorso di coscienza per i crimini commessi – o mossi da un crisi mistica – sono pochissimi. Anzi, a memoria se ne ricorda solo uno: Leonardo Vitale.

Siamo nel 1960. Leonardo è un giovane poco più che maggiorenne, vive a Palermo, nel quartiere Altarello di Baida, borgata sud-orientale della città che si arrampica fino ai confini di Monreale. Il capomafia del mandamento è Giovambattista Vitale, detto “Titta”, suo zio. Ed è proprio quest’ultimo a farlo entrare in Cosa nostra, imponendogli come prova d’iniziazione l’uccisione di un rivale, un certo Mannino.

Vitale esegue e da quel momento si schiudono per lui le porte dell’organizzazione siciliana. Nel corso degli anni successivi compie qualche omicidio e diverse estorsioni, fino a quando, nel 1972, viene arrestato. Trascorre qualche mese in isolamento nel carcere dell’Asinara e lì prende coscienza del fatto che la vita da mafioso non fa per lui. La sua coscienza lo tormenta, non gli dà pace, fino a quando, il 31 marzo del 1973, si convince a presentarsi alla questura di Palermo.

Ad accoglierlo è il giovane commissario della Squadra Mobile Bruno Contrada. Vitale si siede di fronte al dirigente di Polizia e racconta di essere in preda a una crisi mistica, spiega di voler cambiare vita e di essere intenzionato a confessare tutti i suoi delitti per ripulirsi la coscienza ed iniziare una nuova vita.

Pur essendo da anni in servizio a Palermo, e conoscendo la mafia in tutte le sue sfaccettature, Contrada resta spiazzato dalle parole di Vitale, come racconta nel libro Il Corvo di Palermo (Glifo Edizioni): «Inizialmente rimasi spiazzato e mi posi con molta diffidenza perché non avevo mai avuto a che fare con un mafioso che dichiarava di essersi pentito di ciò che aveva fatto e di voler collaborare. Poi, a fronte del fatto che mi diede particolari relativi a un omicidio che potevano essere noti solo a chi l’aveva commesso, mi convinsi che stava dicendo la verità. Mi convinsi anche – prosegue Contrada – che non era un pazzo o un mitomane, bensì un uomo in preda a una vera e propria crisi mistica, infatti parlando non mi guardava mai, fissava il crocifisso che avevo appeso alle spalle».

Vitale è un fiume in piena. Mentre osserva il crocifisso appeso al muro, non si limita a confessare i propri delitti ma tratteggia anche la struttura di Cosa nostra, racconta dell’esistenza di una Commissione e di un rito di iniziazione. Fa anche dei nomi, in quel momento sconosciuti ai più: Toto Riina, Pippo Calò, Vito Ciancimino e altri mafiosi di spicco, guadagnandosi sui giornali il soprannome del “Joe Valachi di Altarello”.

Potrebbe essere un Buscetta ante-litteram ma nessuno lo ascolta, perché? “Fu la magistratura, sia requirente che giudicante, – spiega Contrada – che sotto la fortissima pressione degli avvocati di coloro che Vitale aveva chiamato in causa decise di soprassedere e farlo passare per pazzo”.

E l’intento degli avvocati va a buon fine. Dopo alcune perizie psichiatriche, infatti, Vitale viene dichiarato infermo di mente e recluso nel manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto. Dopo vari trasferimenti esce dal carcere nel 1984, quando a ricordarsi di lui sono quasi solo i mafiosi – che aspettano ma non dimenticano – e non gli perdonano né le confessioni affidate a Contrada né l’intervista rilasciata in carcere ad un giornalista, nella quale ha dichiarato: «Io penso che la mafia si può battere. Lo Stato è più forte della mafia. Non si può mettere la mafia contro lo stato».

Infatti, il 2 dicembre del 1984, un killer di Cosa nostra lo aspetta sulle scale della chiesa dei Cappuccini di Palermo, dove si era recato per pregare assieme alla madre, e lo fredda con due colpi di lupara alla testa, mettendo così fine alla storia del primo vero pentito di mafia.

Un anno più tardi, nel corso del Maxiprocesso, il giudice Giovanni Falcone dedica un pensiero a Vitale e sottolinea l’importanza e il coraggio del suo gesto: «A differenza della giustizia statuale, la mafia ha percepito l’importanza delle propalazioni di Leonardo Vitale e nel momento ritenuto più opportuno lo ha inesorabilmente punito per aver violato la legge dell’omertà. È augurabile che almeno dopo morto Vitale trovi il credito che meritava e che merita»

Le confessioni di Leonardo Vitale, dichiarato “pazzo” dalla giustizia

A fianco della mafia siciliana un peso crescente assume oggi la mafia calabrese come dimostrano i recenti arresti collegati ai sequestri di persona a Roma e al Nord. Lo sviluppo impetuoso della mafia calabrese (pur nella diversità dei connotati storici rispetto a quella siciliana), mentre testimonia un preoccupante processo di disgregazione economica e sociale della Calabria, dimostra, in pari tempo, una insufficiente vigilanza e mobilitazione della opinione pubblica e di tutti gli organi dello Stato. La presenza della Commissione parlamentare d’inchiesta ha, invece, stimolato tale mobilitazione in Sicilia.

I mafiosi costituiscono oggi una grande potenza finanziaria. L’enoteca Borroni, scoperta a Milano, aveva un deposito di vini pregiati per un valore di oltre un miliardo di lire. Il Guzzardi, implicato nei sequesti, è anche un grosso appaltatore edile (ha avuto anche un appalto nella costruzione della metropolitana di Milano).

Il commercialista palermitano Pino Mandalari (candidato del MSI alle elezioni politiche del 1972) ospita nel suo studio le società finanziarie di alcuni fra i più noti gangsters tra cui Salvatore Riìna, braccio destro di Leggio, e il Badalamenti di Cinisi, nonché quelle di padre Coppola.

Tali società intestate a dei prestanome si occupano delle attività più varie (dall’acquisto dei terreni ed immobili come beni di rifugio alla speculazione edilizia, alla sofisticazione dei vini).

Ma lo sviluppo di una rete mafiosa a carattere nazionale per controllare alcuni traffici e per organizzare i sequestri non significa che ci troviamo di fronte a un pugno di gangsters sradicati dalla realtà locale che li ha espressi.

Il “pentito” Leonardo Vitale

La denunzia-confessione del giovane Leonardo Vitale (il cosiddetto Valachi siciliano) ha offerto un vero e proprio spaccato di che cosa è, ancora oggi, una cosca mafiosa in un rione o in una borgata di Palermo. La cosca mafiosa di Altarello di Baida-Boccadifalco, a cui era affiliato il Vitale, era dedita ad attività tradizionali come quella dell’estorsione (il Vitale ha comunicato alla Polizia un elenco di estorsioni sino ad allora del tutto ignorate e successivamente confermate dai costruttori edili che le avevano subite) e di tipo nuovo come la speculazione sulle aree.

Non solo, ma permane la divisione delle zone di influenza tra le varie cosche. (Il Badalamenti è intervenuto recentemente da arbitro tra la mafia di Altarello e quella della Noce per una questione di competenza territoriale).

Il recente attentato al vecchio boss Vincenzo Nicoletti, subito dopo il suo rientro dal soggiorno obbligato, e la sequenza di delitti che ne è susseguita nella zona (il quadrilatero Pallavicino-Partanna-Mondello-Tommaso Natale) mette in evidenza l’esistenza di una realtà analoga in quel gruppo di borgate rispetto a quanto denunziato per la zona di Altarello-Boccadifalco.

La recrudescenza di attività criminali nella zona Cinisi-Carini-Partinico-Roccamena in relazione all’attività del gruppo mafioso legato alla famiglia di padre Coppola indica che anche in zona della provincia permane e si sviluppa l’attività delle cosche mafiose locali.

Tutto ciò indica la ricostituzione (nonostante la repressione degli ultimi anni) di un potere mafioso su base territoriale con l’aggiornamento delle strutture tradizionali nonché dei campi di attività. Uno dei campi nuovi di attività è costituito, nella zona del vigneto, dalla sofisticazione su larga scala. Ma continua l’attività tradizionale tipo abigeato, controllo della guardiania, dell’acqua di irrigazione, dei consorzi di bonifica e degli appalti.

Questi fatti dimostrano il permanere di connivenze fra potere mafioso, amministrazioni locali, funzionari pubblici, uomini politici. La denunzia del Vitale lumeggiava anche questi aspetti, confermando come il potere Dc nelle borgate di Palermo sia, ancora oggi, fondato largamente sulla compenetrazione con la mafia.

Lo «stato maggiore nazionale» della mafia stabilisce un suo rapporto di influenza e di intervento diretto, di volta in volta, sulle singole cosche locali che, pur conservando (come è nella tradizione della mafia) una loro autonomia, si comportano ancora come cellule di una organizzazione articolata pronte a rendere servizi allo «stato maggiore nazionale», nella attuazione delle varie imprese. Un esempio di questo rapporto è fornito dal sequestro Cassina.

È ormai dimostrato che il sequestro dell’ingegner Luciano Cassina fu organizzato dallo «stato maggiore nazionale» con un ruolo importante assegnato a padre Coppola. I killers per l’attuazione del rapimento furono, poi, forniti dalla cosca mafiosa di Altarello di Baida (zona in cui le abitudini del Cassina erano particolarmente conosciute). • DOMANI La relazione antimafia del 1976