30.9.1992

Il ragazzo venuto dal Kalsa

Per Matteo Cinque, il questore di Palermo, «è uno che sta nella fascia mediana tra delinquenza comune e mafia», insomma uno delle migliaia di killer che con un pugno di soldi o la promessa di lavoro i boss arruolano in qualunque momento e per qualunque delitto.

Ma il «disoccupato» Vincenzo Scarantino, il presunto artificiere nella strage di via D’Amelio, è assai più vicino alla mafia di quanto si possa supporre.

Infatti è cognato di Salvatore Profeta che ha sposato sua sorella Ignazia e che tre pentiti (Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno e Stefano Calzetta) hanno concordemente indicato come «uomo d’onore» della potente «famiglia» di Santa Maria di Gesù, passato poi sotto le bandiere dei gruppi vincenti capeggiati dai corleonesi di Totò Riina.

Profeta saltò dall’altra parte dopo che il 24 aprile 1981 fu assassinato Stefano Bontade, il numero uno di cosa nostra a Palermo. Eliminato Bontade, il clan dei corleonesi conquistò la città e la tiene tuttora in pugno.

Profeta perfezionò il suo passaggio ai vincenti grazie all’influente mediazione di Giovan Battista Pullara e Pietro Aglieri, per lungo tempo il cassiere della cosca dei Vernengo.

Così autorevole questo Aglieri da essere indicato con una telefonata anonima dopo l’esplosione del 19 luglio in via D’Amelio come uno degli organizzatori della strage.

Attendibile o no, la «soffiata» sia pure indirettamente conduce a Vincenzo Scarantino visto che Profeta (uno dei boss più feroci, fece massacrare 4 esponenti dei clan rivali) si sarebbe legato a doppio filo ad Aglieri.

Cinque fratelli, il papà Antonino un tempo pescatore morto sei anni fa nel crollo della catapecchia in cui alloggiava, Scarantino è sposato con Rosalia Vasile di 25 anni e ha tre figli.

Scarantino è stato più volte in prigione fin da ragazzino e all’Ucciardone è tuttora uno dei suoi fratelli accusato di spaccio di droga.

Tutto quel che aveva da imparare Scarantino l’ha appreso nel rione Kalsa, dominio incontrastato di Tommaso Spadaro, il ras del contrabbando di sigarette e poi degli stupefacenti, che interrogato al primo maxiprocesso dove ebbe ventidue anni di reclusione cinque anni fa si definì «l’Agnelli di Palermo» e spiegò subito l’impossibile accostamento con il fatto di aver dato lavoro a centinaia di giovani. [a. r.]

C’é un nuovo pentito. E’ Salvatore Augello, 37 anni. Sta accusando una quantità di persone, due delle quali implicate separatamente dagli inquirenti nel delitto Lima e nella strage in via D’Amelio.

Augello però è stato per circa cinque anni un confidente della squadra mobile pur continuando a gravitare nel giro della mafia. Nei suoi confronti per il momento si procede con i piedi di piombo e peraltro lui stesso finora ha mostrato di volersi cautelare al massimo, chiedendo protezione all’alto commissario antimafia Angelo Finocchiaro che gliel’ha garantita mettendo al suo fianco un nucleo di agenti speciali.

Due soprattutto i casi sui quali si è dilungato Salvatore Augello.

Il primo riguarda l’assassinio il 28 settembre del 1988 nella loro lussuosa residenza nel rione periferico Villagrazia del boss e procuratore legale Giovanbattista Bontade e della moglie Francesca Citarda, 42 anni ciascuno. Lui era fratello del capo assoluto della mafia palermitana, prima dell’avvento del corleonese Salvatore Riina, Stefano Bontade ucciso il giorno del suo compleanno nel 1981. Lei era figlia di Matteo Citarda, boss di prima grandezza fin dagli Anni 60 quando la «nuova mafia» passò dal contrabbando delle sigarette al traffico internazionale dell’eroina raffinata già in quel tempo in Sicilia. Ebbene, Augello sostiene che Bontade e la moglie furono eliminati dal latitante Pietro Aglieri con Giuseppe La Mattina e Pietro Pilo. Il «pentito» ha anche fornito la causale: Aglieri intendeva a tutti i costi subentrare a Bontade alla testa della «famiglia» nella borgata agrumaria Santa Maria di Gesù confinante con quella di Ciaculli. Aglieri peraltro è stato accusato da Gaspare Mutolo di avere svolto un ruolo centrale nell’agguato in cui il 12 marzo scorso rimase vittima l’eurodeputato Salvo Lima. E per questo Aglieri è stato anche mcriminato dalla procura. La contestazione fatta da Augello per l’assassinio quattro anni fa dei coniugi Bontade tuttavia era stata solo parzialmente condivisa in precedenza da un illustre «pentito» Francesco Marino Mannoia, al quale per vendetta la mafia ha ucciso madre, sorella, fratello e due zii. Infatti Marino Mannoia aveva sostenuto che Giovanbattista Bontade e la moglie erano stati uccisi da Pietro Aglieri ma con Antonino Bontà e Giovanni Teresi. Il nuovo «pentito» inoltre ha chiamato in causa Vincenzo Scarantino, arrestato per la strage del 29 luglio in via D’Amelio, con vittime Paolo Borsellino e cinque dei sei agenti della scorta, per il duplice omicidio di Santo e Luigi Lucerà, zio e nipote, avvenuto il 4 marzo del 1990. Intanto, per motivi di sicurezza i parenti del «pentito» Leonardo Messina, che hanno con lui più stretti vincoli, sono stati allontanati dalla Sicilia e vengono protetti in località lontane dall’isola. [a. r.)

Vincenzo Scarantino, 27 anni, l’unico indiziato della strage mafiosa di via D’Amelio in cui furono assassinati Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, è stato accusato anche di detenzione e traffico di cocaina.

Con il fratello maggiore Umberto, 31 anni, avrebbe organizzato una centrale per lo smistamento della droga nella borgata «Guadagna». Il gip di Palermo Giuseppe Di Lello ha emesso contro i due Scarantino ordine di custodia cautelare.

Anche Umberto Scarantino è dietro le sbarre: è stato arrestato quattro mesi fa sempre per spaccio di droga.

Il questore Matteo Cinque, polemicamente, in un comunicato diffuso ieri pomeriggio ha precisato che la pericolosità sociale di Vincenzo Scarantino «fu messa in dubbio dopo il suo arresto da persone certamente pilotate».

Le indagini di questi mesi, secondo la polizia, hanno dimostrato l’infondatezza di quei dubbi. [a. r.]

Avrebbe manomesso la centralina collegata alla casa dei familiari del giudice e poi avvertito i boss Avrebbe manomesso la centralina collegata alla casa dei familiari del giudice e poi avvertito i boss Via D’Amelio, presa la «spia» Tecnico dei telefoni controllava Borsellino Tecnico di una società che si occupa di impianti telefonici, fratello di un presunto mafioso: l’ideale per dare via libera ai mafiosi incaricati della strage in via D’Amelio a Palermo.

E’ Pietro Scotto, 43 anni, fermato su ordine dei giudici di Caltanissetta per concorso nella strage. Avrebbe avvertito i boss già il giorno prima che il giudice Paolo Borsellino nel pomeriggio di domenica 19 luglio scorso sarebbe andato a far visita all’anziana madre e alla sorella Rita nel loro alloggio in via D’Amelio. Scotto, che abita nei dintorni, avrebbe manomesso la cabina telefonica del palazzo e la centralina della zona, che è in strada, e realizzato un «ponte» collegando la sua utenza con quella delle congiunte del magistrato. Eliminato Giovanni Falcone nella strage di Capaci il 23 maggio, Borsellino era stato a sua volta condannato a morte. Troppo pericoloso a causa delle indagini che stava portando avanti per risalire ai mandanti e agli esecutori del delitto Falcone. Quello attribuito a Scotto è stato un intervento da autentico specialista che certo uno sprovveduto o un tecnico mediocre non avrebbe mai potuto realizzare. Da quel momento la mafia ha controllato parte degli spostamenti segretissimi del giudice. In un primo momento si era saputo che Borsellino aveva avvertito soltanto poco prima madre e sorella del suo prossimo arrivo con la scorta in via D’Amelio. Invece la fatale telefonata la fece in realtà il giorno prima. Così il piano della strage potè essere definito in tutti i dettagli e senza alcuna fretta dai boss e dagli esperti in esplosivi che fecero saltare mezza strada massacrando il procuratore aggiunto della Repubblica e cinque dei sei poliziotti che lo scortavano. Un nucleo speciale della polizia e carabinieri del Ros, il reparto operativo speciale dell’Arma, sono risaliti a Scotto anche grazie a quanto hanno detto due mafiosi pentiti. La loro identità non è stata rivelata perché entrambi avrebbero preteso finora la massima copertura. Così li hanno chiamati in codice «Alfa» e «Beta» a onta della curiosità di chi – e si può esser certi i boss per primi – invece vorrebbe conoscere subito i loro nomi e cognomi. Pietro Scotto attualmente si trova in un carcere di massima sicurezza. E’ a disposizione dei magistrati dopo che quelli della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta hanno chiesto la convalida del suo fermo al giudice per le indagini preliminari

Sebastiano Bongiorno ieri in missione fuori città per alcuni interrogatori coperti dal riserbo. Il procuratore Gianni Tinebra incontrando i giornalisti ieri ha detto: «La sua qualifica professionale ci fa capire quale poteva essere il suo ruolo inquadrato in un certo contesto». E ha aggiunto: «Oggi abbiamo salito un gradino. Speriamo adesso di poter passare a quello successivo». Ancora su Scotto, quattro figli, fratello di Gaetano indicato da più fonti come uno dei più influenti boss della borgata palermitana dell’Arenella, Tinebra ha affermato: «Non è la prima volta che Scotto si dedica a questo tipo di attività». Una precisazione con cui il procuratore può aver inteso dire che Scotto nel suo lavoro in passato ha realizzato collegamenti «volanti» fra utenze telefoniche come quello tra casa sua e quella delle familiari di Borsellino. Oppure Tinebra può aver rilevato che il tecnico altre volte con «lavoretti» analoghi si era reso utile ai clan.

A Caltanissetta, in Procura, ieri è stato pure fatto presente che si è risaliti a Scotto anche grazie alla perizia affidata a esperti. Il tecnico non è il primo incriminato per concorso nella strage e questa circostanza lascia ben sperare sull’esito finale delle indagini. Vincenzo Scarantino, pregiudicato per rapina e furti, 27 anni, tutto sommato un «pesce piccolo», residente nel rione Brancaccio e cognato di un presunto boss della borgata agrumaria Santa Maria di Gesù Salvatore Profeta, è stato arrestato già nello scorso autunno. L’accusano di aver fornito agli incaricati della strage la Fiat 126 che fu poi imbottita di tritolo e fatta esplodere in via D’Amelio all’arrivo di Borsellino e della scorta. Scarantino, iscritto a una delle più antiche confraternite religiose della città, moglie e tre figli, avrebbe ingaggiato tre «picciot¬ ti» senza arte né parte incaricandoli di rubare l’utilitaria.

Due dei tre, scoperti dalla polizia e arrestati per il furto della 126, Salvatore Candura e Luciano Valenti, finiti in prigione, avrebbero chiamato in causa Scarantino negando di aver saputo che quella piccola vettura rossa fosse destinata a diventare una micidiale autobomba. Fu anche coinvolto nelle indagini il metronotte Ignazio Sanna, in servizio nella zona il giorno della strage, che secondo gli investigatori avrebbe necessariamente dovuto notare i movimenti sospetti attorno alla 126 posteggiata per tempo davanti al palazzo dove abitavano madre e sorella del giudice. Dopo esser riuscito a dimostrare la sua innocenza, Sanna sta ancora passando guai: è stato licenziato, gli è stato anche tolto il porto d’armi. Quasi ogni giorno è a Palazzo di giustizia per chiedere la piena riabilitazione. Antonio Ravìdà

31.7.1993

Per via D’Amelio fermato un sospettato

Strage Borsellino Strage Borsellino Una persona sarebbe stata fermata ieri nell’ambito dell’inchiesta sulla strage del 19 luglio dello scorso anno, in via D’Amelio a Palermo, dove un’autobomba provocò la morte del giudice Paolo Borsellino e di cinque agenti della sua scorta.

I particolari dell’operazione saranno resi noti stamattina, in una conferenza stampa, dal procuratore della Repubblica di Caltanissetta, Giovanni Tinebra. Altre due persone sono da mesi in carcere accusate di concorso in strage. Si tratta di Vincenzo Scarantino, 28 anni, e di Pietro Scotto, 43. Il primo era stato arrestato nel settembre dello scorso anno con l’accusa di avere procurato la Fiat 126 che venne utilizzata dagli attentatori per compiere la strage.

La squadra mobile di Palermo, diretta allóra da Arnaldo La Barbera, che prosegue le indagini anche sulla strage di Capaci, giunse alla identificazione di Scarantino attraverso alcune intercettazioni telefoniche tra lo stesso e tre suoi amici che avrebbero rubato, su suo incarico, l’utilitaria utilizzata in seguito per l’attentato.

Pietro Scotto, tecnico di una società di telecomunicazioni, arrestato il 27 maggio scorso, secondo l’accusa avrebbe consentito l’intercettazione della telefonata con la quale il giudice Borsellino, il 19 luglio dello scorso anno, avvertiva la madre e la sorella che stava andando a casa loro in via D’Amelio. Secondo l’accusa, per compiere le intercettazioni telefoniche, Scotto avrebbe attivato una connessione tra l’armadio della Sip in via D’Amelio e la propria utenza telefonica. [La Stampa – Ansa]

Così sembra di capire dai risultati delle indagini sulla strage di via D’Amelio che – dopo aver incastrato Vincenzo Scarantino, l’uomo a cui la mafia aveva affidato il compito di trovare l’auto da imbottire di tritolo – ieri hanno aggiunto un tassello, con l’arresto del carrozziere indicato come il «fornitore» delle targhe false.

C’è una rete logistica in appoggio alla direzione strategica di Cosa nostra. Una rete grande quanto il territorio governato dalle «famiglie». E’ questa la vera forza della mafia.

Ogni azione decisa dalla «cupola», quando passa alla fase esecutiva viene affidata a poche persone che da quel momento ne sono gli unici responsabili. E comincia la paziente opera di tessitura di una tela complicatissima, fatta col sistema delle scatole cinesi per rendere difficoltosi intuizioni e collegamenti degli investigatori. pTanti compartimenti stagni, indipendenti l’uno dall’altro. Il killer non sa da dove viene la pistola, il fornitore dell’arma non chiede a cosa dovrà servire. Chi dà la macchina non deve assicurare le targhe. E così via. Il «sistema» è sempre lo stesso, possono cambiare gli attori ma il copione è uguale, specialmente se ben collaudato.

Il pentito Rosario Spatola, per esempio, ha spiegato bene come fu organizzato l’agguato che costò la vita al giudice Ciaccio Montalto. E vale la pena di ricordare proprio il capitolo che riguardava l’auto. Il compito di fornirla venne affidato alla «famiglia» di Campobello.

Si trovò chi fece avere le chiavi di un’Alfasud appena venduta ad un giovane. La macchina venne prelevata senza problemi e il proprietario ne denunciò il furto, affermando di averla lasciata posteggiata e regolarmente chiusa. Accadde, però, un imprevisto. I killer, dopo aver sparato su Ciaccio Montalto, abbandonarono l’Alfasud con le chiavi inserite nel quadro. Fu messa in dubbio la versione data dal proprietario, che venne sospettato di aver imbrogliato le carte. Interrogato nuovamente, il giovane corresse il tiro: «E’ vero, c’erano le chiavi, ma io non l’ho detto subito perché avevo paura che l’assicurazione non mi pagasse». Possibile? Gli investigatori non hanno potuto provarlo, ma le cose sembra siano andate diversamente. L’Alfasud era stata lasciata chiusa: chi la rubò utilizzò le doppie chiavi gentilmente «messe a disposizione» dal commerciante che l’aveva venduta al giovane. Il sospetto è che gli fosse stata fatta «un’offerta che non poteva rifiutare». Quando quelle chiavi furono trovate appese al cruscotto, qualcuno pensò di «convincere» il proprietario ad inventarsi la seconda versione. Insomma, se mafia chiede è difficile sfuggire. A Palermo un posteggiatore preferì finire in cella piuttosto che ammettere di aver chiuso un occhio mentre due giovanotti portavano via una Bmw precedentemente indicata, con «preghiera di lasciarla aperta con chiavi inserite». E la musica non cambia se le necessità sono altre. Le armi, per esempio. Ogni «famiglia» dispone di un’armeria. Durante la guerra di mafia ne fu scoperta una sotto i piloni della Circonvallazione, nel tratto che attraversa i quartieri di Brancaccio, Ciaculli e San Ciro Maredolce. Il nascondiglio era ricavato da una «nicchia» naturale del cemento armato e si trovava proprio a due passi dalla villa di Salvatore Contorno. Sarebbe stato proprio lui, una volta pentitosi, a spiegare che quella era l’armeria della «famiglia». Ma nessuno conosceva il nascondiglio, tranne il boss e il «responsabile del settore difesa». Solo al momento dell’emergenza l’armiere era autorizzato a distribuire ai «ragazzi» pistole e fucili. Ma come si fa a trovare le armi? Si può rapinare un negozio, si può costringere il titolare a simulare un furto. Spesso si utilizzano i collezionisti e i possessori di porto d’armi che possono tenere in casa fino a due pistole e sei fucili. Se sono fidati, possono simulare di aver subito un furto: tanto la «famiglia» gli risarcirà il danno. Un «amico» per ogni necessità e il gioco è fatto. Un documento falso? Semplice: sentite come fecero qualche tempo fa a Palermo. Dall’anagrafe «uscirono» diecimila carte d’identità in bianco, furono portate a Roma e consegnate a un malavitoso vicino alla mafia, Giorgio Graziano detto «Dracula». Lui trovò la tipografia che «lavorava di fino», ha raccontato Rosario Spatola. «Anche la carta d’identità con cui giravo – ha detto il pentito – proveniva da quello stock. Era intestata a tale Luca Nicotra, celibe. Gliel’avevo chiesta io, la qualifica di scapolo. C’era un’entraineuse che non ci stava perché sospettava che fossi sposato. Con quel documento l’ho convinta». Quando può, mamma mafia ti accontenta. Anche nei capricci più bizzarri. Francesco La Licata Quando una donna si negò a Spatola perché lui era sposato la «famiglia» gli regalò una carta d’identità da cui risultava scapolo I trovarobe della mafia fornirono documenti anche a Rosario Spatola di Francesco La Licata

Perla strage mafiosa in via D’Amelio a Palermo il 19 luglio 1992 (vittime il giudice Paolo Borsellino e cinque dei sei agenti di scorta) l’inchiesta compie un passo in avanti. La procura della Repubblica di Caltanissetta ha chiesto al gip Sebastiano Bongiorno il rinvio a giudizio per strage dei primi 4 arrestati. Avrebbero svolto ruoli importanti nell’attentato che seguì di due mesi la strage di Capaci. I quattro sono Salvatore Profeta, indicato come il «padrino» della borgata Santa Maria di Gesù, e il cognato Vincenzo Scarantino, il tecnico esperto in collegamenti telefonici Pietro Scotto, e l’autocarrozziere Vincenzo Orofino.

In particolare Scarantino avrebbe commissionato a tre «picciotti» di borgata il furto della Fiat 126 in riparazione nell’officina di Orofino che fu poi imbottita di tritolo e fatta esplodere all’arrivo di Borsellino e degli agenti. Il via al commando omicida l’avrebbe dato Scotto. [a. r.]

Andava a far visita all’anziana madre e alla sorella. I nomi fatti dal pentito sono quelli di due dei tre fratelli Graviano (non si è riusciti ancora a sapere chi fra Benedetto, Giuseppe e Filippo) e di Pietro Aglieri, Francesco Tagliavia e Carlo Greco.

Cutolo dunque invoca la pena capitale, precisando come vuole essere ucciso: non un’iniezione letale ma, come si addice a un boss, una fucilata al petto. «Si tratta evidentemente di una provocazione con la quale Cutolo vuole sollevare un problema sulle sue condizioni di vita in carcere» spiega il suo legale, Annibale Schettino. E aggiunge: «Il mio cliente ha trascorso trent’anni di reclusione, dodici dei quali in isolamento e in penitenziari di massima sicurezza. Un ruolo l’avrebbe avuto anche Salvatore Biondino, l’autista di Totò Riina che fu bloccato dai carabinieri del capitano dei Ros «Nessuno» il 15 gennaio del 1993 su un’auto in viale Regione Siciliana proprio accanto al capomafia. Ma Cancemi ha aggiunto che la partecipazione di Biondino gli era stata «soffiata» dal boss Raffaele Ganci e di non esserne quindi certo «in prima persona». Lo stesso Ganci, a ogni modo, avrebbe spiegato a Cancemi che la fase operativa della strage Riina l’aveva delegata interamente ai Graviano e compagni in quanto esponenti delle cosche armate dei rioni Guadagna e Brancaccio.

Funzioni, sia pure importanti, ma in vario modo sussidiarie, furono invece riservate ad altri che già sono stati accusati dagli investigatori e per i quali la Procura della Repubblica di Caltanissetta ha già chiesto il rinvio a giudizio.

Sono Pietro Scotto, Giuseppe Orofino, Vincenzo Scarantino e il cognato di quest’ultimo. Salvatore Profeta, influente membro della mafia dei Quartieri Orientali di Palermo. Scotto è il tecnico di telefoni sospettato di aver permesso al com¬ mando di intercettare la telefonata con cui dal suo cellulare Borsellino aveva avvertito la madre «sto arrivando».

Poco dopo il fatale clic del pulsante del congegno radiocomandato a distanza e la strage. Secondo Cancemi ebbe un compito non secondario anche un certo Vitale.

La decisione di eliminare Borsellino – ha ancora detto il pentito Riina la comunicò nell’alloggio di Girolamo Guddo ad Altoionte, quando i boss si riunirono per brindare con champagne alla morte di Falcone. Riina avrebbe precisato con fermezza: «Ogni responsabilità è mia». E Cancemi ha anche raccontato ai giudici che Ganci, in disaccordo, ma non in grado di contraddire Riina, gli disse a proposito del capo: «Questo cornuto a tutti ci vuole consumare!».

E’ Vincenzo Scarantino detenuto a Pianosa. I magistrati: rivelazione pericolosa Strage di via d’Amelio, c’è un pentito Guidò l’auto con l’esplosivo Nel penitenziario dell’isola di Pianosa, dov’è sottoposto ai rigori dell’articolo 41 bis riservato ai reclusi più pericolosi, Vincenzo Scarantino, 29 anni, avrebbe cominciato a collaborare con la giustizia. Scarantino è uno degli incriminati per la strage di via D’Amelio e domani ricorre proprio il secondo anniversario di quella domenica terribile, quando nell’attentato persero la vita il procuratore aggiunto della Repubblica Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Mentre Palermo si appresta a celebrare la data (sono attesi anche i ministri Maroni e Biondi, il vicepresidente della Camera Violante), l’indiscrezione ieri è rimbalzata fra la Procura della Repubblica di Caltanissetta, centro motore delle indagini sulle stragi di via D’Amelio e di Capaci, Palermo e Roma. Scarantino, moglie e due figli, è sospettato di aver partecipato al furto della Fiat 126 A notizia del «pentimento» di Vincenzo Scarantino, il mafioso che tanta parte ebbe nella preparazione dell’attentato che — esattamente due anni fa — costò la vita al giudice Borsellino e alla sua scorta, è diventata ufficiale ieri. Prima un servizio del Tg5, poi le conferme giunte agenzia.

Agli investigatori e ai giudici non deve essere andata a genio la «fuga» di una notizia che forse abbisognava ancora di qualche giorno di riservatezza, almeno il tempo necessario per assicurare protezione ai familiari del collaborante, non del tutto convinti del gesto del loro congiunto. Ma alle fughe di notizie — non sempre disinteressate — gli investigatori e i magistrati sono abituati e preparati.

Fa testo la reazione del giudice Piero Grasso, sostituto procuratore nazionale antimafia, che — pur senza fornire conferme — ha lasciato intendere quanto dissennata sia stata la decisione di «passare» quella notizia. E’ delicatissima, la fase iniziale del rapporto tra giudici e aspirante collaboratore. Proprio nel momento in cui il mafioso comincia a dare qualche segno di disponibilità, c’è il rischio maggiore che l’operazione possa essere intercettata dalla mafia e vanificata. Come? Basta intervenire sui familiari, prima magari promettendo soldi e «assistenza», poi con le minacce o addirittura con le vendette trasversali «preventive», com’è accaduto a Catania con l’uccisione della moglie e della suocera di Riccardo Messina. Cosa Nostra riesce quasi sempre a sapere con un certo anticipo se un Caso Brigida poi, imbottita di tritolo, avrebbe guidato lui stesso dall’officina dov’era stata prima nascosta e poi preparata fino in via D’Amelio dove fu fatta esplodere all’arrivo del magistrato e della scorta. E’ cognato del boss Salvatore Profeta della borgata agrumaria Santa Maria di Gesù, accanto a quella dei Ciaculli. Fu proprie Profeta, secondo l’accusa, a dirigere i preparativi della strage per la quale il processo comincerà il 4 ottobre in Corte d’Assise a Caltanissetta. Con Scarantino e Profeta per concorso nella strage compariranno Pietro Scotto e Giuseppe Orofino, cioè il tecnico di telefoni che con un allacciamento volante avrebbe consentito di captare la telefonata di Borsellino che avvertiva madre e sorella del suo prossimo arrivo nel loro alloggio e il proprietario dell’officina in cui la 126 fu «preparata». Roberto e Luciano Valenti e Salvatore Candura sono invece imputati del furto della vettura. «Picciotto» della borgata Guadagna, Scarantino è stato condannato recentemente a 8 anni per spaccio di droga.

E’ iscritto a una confraternita religiosa e in carcere ha tentato il suicidio provando a recidersi le vene dei polsi con una forchetta. Rosalia Basile, la moglie, ha più volte sostenuto la sua innocenza e otto giorni fa ha respinto l’offerta di una scorta per la tutela sua e dei bambini. Un modo per non far sapere del pentimento del marito o per prendere, spaventata, le distanze da lui? Nel febbraio dell’anno scorso, quand’era già stato arrestato, Scarantino se la vide brutta per via delle rivelazioni di Francesco Andriotta suo compagno di cella nel carcere di Cuneo. «Mi disse lui stesso che aveva guidato la 126» affermò Andriotta. Le reazioni, quando ieri la notizia è trapelata, non sono mancate. Paolo Giordano, procuratore aggiunto a Caltanissetta ha detto: «Non posso confermare né smentire, ma queste rivelazioni sono molto pericolose perché i familiari di Scarantino non sono protetti». Identica la posi¬ zione del vice di Siclari alla Procura nazionale antimafia, Piero Grasso: «E’ pericoloso che la notizia sia stata diffusa» ha commentato. Uno degli avvocati di Scarantino, Paolo Petronio, ha protestato perché la difesa non è stata avvertita.

Il legale ha aggiunto di essere andato sette giorni fa a Piombino per raggiungere Pianosa, ma gli è stato vietato di imbarcarsi con il pretesto che Scarantino era «applicato ad altre attività». L’avvocato Petronio ha anche parlato di possibile «strumentalizzazione» della collaborazione.

Quando Messina accettò di parlare per portare via i suoi parenti la polizia impiegò un pullman dia tutti insieme, fu necessario arrivare a San Cataldo — il paesino del Nisseno dove Messina viveva — addirittura con un pullman. Il blitz fu eseguito in poche ore e, quando arrivò il giorno, i vicini di casa non sapevano che fine avessero fatto i parenti di «Narduzzu». Cosa Nostra, evidentemente, capì. Ma era tardi. Ecco perchè giudici e investigatori — non tutti, visto che c’è qualcuno che «gioca» con la riservatezza sull’identità dei nuovi pentiti — tendono ad allungare quanto più possibile il periodo di copertura dell’inizio della collaborazione, provocando le proteste dei legali. Sui collaboratori, tutti sappiamo, si sta giocando una partita importante per il proseguimento della lotta al crimine organizzato. Già si avvertono segnali di irrequietezza, anche all’interno del gruppo sotto protezione. C’è chi protesta sommessamente, chi chiede colloqui al ministro dell’Interno, chi addirittura si arrampica sul cornicione del Colosseo. Il clima politico, confuso e contraddittorio, agita i sonni di quelli che non si sentono garantiti. Al governo, Vincenzo De Caro — quello del Colosseo — ora chiede provvedimenti urgenti in favore dei pentiti, «come quello» che è stato fatto, in altre direzioni, «col decreto Biondi». Antonio Ravidà Accanto Riccardo Messina, il pentito di Catania al quale è stata uccisa la moglie. A sinistra Vincenzo Scarantino il giorno del matrimonio Francesco La Licata ilista stupisce Parigi con abiti tagliati in vita e laccati come auto

20.7.1994«Ecco come siamo riusciti ad incastrare la Cupola

Gente motivata, che quando si ò trattato di dare un nome alla squadra non ha avuto dubbi scegliendo: “Gruppo investigativo Falcone-Borsellino”». Arnaldo La Barbera ha la maschera ideale per il protagonista atipico di un serial sulla mafia. Sì, Arnaldo non è esattamente l’archetipo dell’eroe vincente ed estroverso.

Nessuno l’ha mai visto ridere. Parìa poco, qualche volta meno dell’indispensabile. Eppure Arnaldo, da quando è a Palermo, cioè dal 1988, ne ha macinato di strada e di mafiosi. Nessuno ci credeva. Veniva da Venezia e fu accolto da una facile battuta: «L’antimafia in gondoletta». E invece Arnaldo, zitto zitto, qualche fastidio a Kiina & C. l’ha dato.

Ora si schermisce e chiama in causa Ilda Boccassini, Giovanni Tinebra e Paolo Giordano, i giudici che sono stato il suo punto di riferimento. «Abbiamo avuto fortuna.

Un numero, poi una targa, l’accostamento al furto di altre targhe ed altri documenti, la scoperta dei due ladruncoli. Li prendono, non sono mafiosi e si lasciano andare: «Non li abbiamo ammazzati noi».

Il giovanotto, Enzuccio Scarantino, è una «perla» del quartiere della Guadagna. Sposato, tre figli, tutto casa e parrocchia.

Il ragazzo, poi, portato a Pianosa e sottoposto al regime di isolamento (il deprecato art. 41 bis) si è confidato con un ergastolano in seguito passato alla dissociazione.

Sono eloquenti quei bigliettini. E vengono usati per «convincere» Enzuccio a collaborare.

A causa di quei due balordi, a causa del successivo incauto atteggiamento dello stesso Enzuccio ora la polizia sapeva troppo su via D’Amelio.

No, non ne avrebbe avuto per molto Scarantino.

Tant’è che chiama Arnaldo e gli fa capire che ha deciso di vuotare il sacco. E Arnaldo passa il messaggio alla Boccassini.

Arnaldo non sorride neppure adesso. A domanda – come direbbe lui – risponde: «Continuiamo a lavorare.

Proprio oggi il primo pensiero l’abbiamo avuto per i familiari di Scarantino.

Accolto il ricorso: la donna aveva sparato esasperata da quindici anni di violenze Coinvolto nella strage di via D’Amelio, era in vacanza con la famiglia Pentito di mafia sfrattato dai vicini Jesolo, rivolta dei condomini contro Scarantino

Identificato pochi giorni dopo il suo arrivo da alcuni vicini, il pentito di mafia Vincenzo Scarantino, coinvolto nella strage nella quale morirono Borsellino e 5 agenti della scorta, ha dovuto essere trasferito in una località sconosciuta dopo aver soggiornato per due settimane, con moglie e tre figli, in un appartamento in pieno centro a Cà Savio, località balneare nei pressi di Jesolo. A sollecitare l’allontanamento è stata la vicina di casa, Roberta Gregolin, una casalinga di 47 anni: dopo aver riconosciuto Scarantino dal terrazzo della sua abitazione, ha protestato con le autorità dal giorno di Ferragosto, raccogliendo poi una petizione tra tutti i condomini e inviandola al ministero dell’Interno. «Quando ho saputo con certezza chi era il nuovo inquilino protetto da cinque-sei agenti col mitra spianato, proprio lungo la via principale – ha detto la donna – ho pensato che il pentito era un facile bersaglio e che era a repentaglio, oltre che la vita sua e della scorta, anche quella dei condomini. Per questo mi sono rivolta prima alla prefettura, poi al ministero: mi è stato promesso che il caso sarebbe stato risolto». In paese non era la sola a sapere del pentito. «Io – spiega Roberta Gregolin – l’ho visto più volte sul terrazzo antistante la strada principale e anche dalla retrostante finestra del bagno, appostandomi con un cannocchiale tra le sterpaglie. Onestamente non mi pare che fosse invulnerabile, anche perchè solo uno dei tre accessi al pianerottolo era vigilato». La donna abita al secondo (e ultimo) piano di una recente palazzina bianca con sei famiglie, inserita in un complesso condominiale articolato in 18 appartamenti. L’edificio, affacciato sul¬ la strada principale, Via Fausta, e con un negozio di bomboniere al pianterreno, è in pieno centro e dista circa 800 metri dalla spiaggia, dove, secondo la donna, si sarebbero recati, scortati, i familiari di Scarantino. La palazzina è sempre stata presidiata da due Volanti. Vincenzo Scarantino, 29 anni, rinviato a giudizio per la strage insieme ad altre tre persone, si è pentito, secondo il suo avvocato Paolo Petronio, almeno «a far data dall’8 luglio scorso». Già condannato a otto anni per spaccio di stupefacenti e cognato di Salvatore Profeta – «uomo d’onore» della famiglia di Santa Maria di Gesù, coinvolto nella strage – Scarantino è stato indicato da vari pentiti come un «picciotto» vicino alla famiglia mafiosa della Guadagna. La sua collaborazione ha consentito di ricostruire in ampia misura l’organigramma dei presunti autori dell’attentato. [La Stampa.Ansa)

E’ accusato di 119 omicidi e di essere uno dei responsabili della strage di via D’Amelio, in cui morirono il giudice Borsellino e i cinque agenti della sua scorta.

Secondo i pentiti, sarebbe stato proprio Lorenzo Tinnirello, 34 anni, detto «Madonna», a premere il pulsante del radiocomando che azionò la bomba. E’ stato arrestato ieri, poco dopo le 11, a Trabia, uno dei paesini costieri vicini a Palermo. Il suo nome spiccava tra i trenta latitanti più pericolosi di Cosa nostra. Stava uscendo da una pescheria assieme a un amico, Giovanni D’Agati, 54 anni, finito in manette pure lui per favoreggiamento. I due avevano appena comprato del pesce fresco, forse per organizzare una cena fra amici. Inutilmente hanno cercato di esibire documenti falsi, poi si sono lasciati ammanettare senza opporre resistenza. Tutti e due erano disarmati. Lorenzo Tinnirello è ritenuto uno dei killer delle cosche palermitane alleate di Ri ina e indicato come responsabile di 119 omicidi, era stato colpito anche da uno dei sedici ordini di custodia cautelare emessi il 18 luglio scorso dal gip di Caltanissetta, Gilda Lo Porti, nei confronti di organizzatori ed esecutori materiali del massacro di via D’Amelio, in cui furono uccisi il giudice Borsellino e i cinque agenti di polizia della scorta. Alla svolta nelle indagini, la procura nissena era giunta anche grazie alle confusioni di Vincenzo Scarantino, 29 anni, il pri- mo degli uomini della strage ad essere arrestato, il 29 settembre del ’92, con l’accusa di avere procurato la Fiat «126» poi imbottita di tritolo e usata come autobomba contro il magistrato. Scarantino ha ammesso la sua partecipazione all’attentato e ha indicato nomi e ruoli dei complici. Secondo le rivelazioni di Scarantino, Lorenzo Tinnirello, uno degli uomini più vicini al boss di Santa Maria di Gesù, Pietro Aglieri, ebbe una parte decisiva nella preparazione della strage, intervenendo sia nell’installazione sia nell’innesco del tritolo sulla «126», nonché nei momenti esecutivi: sarebbe stato lui, assieme a Pietro Aglieri e a Francesco Tagliavia, a prelevare il 19 luglio del ’92 l’auto piena di esplosivo e a condurla fino in via D’Amelio e ad attendere lì l’arrivo di Borsel- lino fino al momento in cui, da un radiocomando, partì l’impulso che provocò la terribile deflagrazione dell’autobomba.

Tinnirello era ricercato dal 1989, e successivamente nei suoi confronti erano stati emessi nove provvedimenti di cattura nel ’93 per alcuni omicidi e quest’anno per associazione mafiosa. Nell’organigramma delle cosche Tinnirello s’inserisce in quella che controlla il quartiere Brancaccio, capeggiata dai fratelli Gravitino, recentemente incriminati come mandanti dell’omicidio del parroco di quel quartiere, don Giuseppe Faglisi. I carabinieri erano da qualche tempo sulle tracce del latitante, grazie a una complessa indagine a cui ha contribuito anche il Sismi. «L’arresto di Tinnirello – ha detto il procuratore aggiunto di Palermo Vittorio Aliquò – è particolarmente significativo, in considerazione del fatto che è stato assicurato alla giustizia un componente della squadra di sicari più pericolosa di Cosa nostra». La cattura di Tinnirello, latitante dal 1989, è un’operazione hanno spiegato i carabinieri – che parte da lontano: nei primi giorni del gennaio scorso la presenza del ricercato era stata notata in un’area abbastanza ampia del triangolo Casteldaccia-BagheriaPalermo. Una lunga serie di intercettazioni telefoniche e il conseguente e progressivo restringimento delle probabili zone di residenza hanno infine condotto gli investigatori, in collaborazione con il Sismi, ha bloccare l’attenzione su Trabia. Angelo Meli Era nel commando che uccise don Puglisi E’uno dei 30 s latitanti più pericolosi s La strage di via D’Amelio e, sotto, il killer Lorenzo Tinnirello.

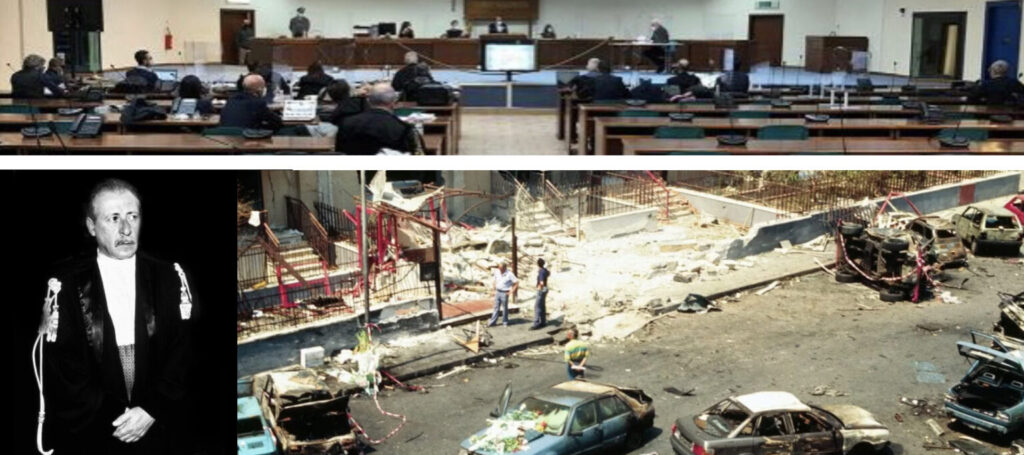

Ascoltato un perito VIA D’AMELIO Nel processo per la strage del 19 luglio 1992 in via D’ Amelio a Palermo, nella quale rimasero uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, la corte di assise di Caltanissctta ha ascoltato la testimonianza del funzionario di polizia Gioacchino Genchi, esperto in telecomunicazioni, che nella prima fase delle indagini svolse due consulenze sulle ipotesi che il telefono dell’ abitazione dei familiari del magistrato fosse controllato mediante un’ intercettazione clandestina. Il perito, che ha confermato 1′ ipotesi fornendo alcuni chiarimenti, tornerà a deporre domani per rispondere alle domande degli avvocati della difesa. Nel processo sono imputati Salvatore Profeta, Vincenzo Scarantino, Giuseppe Orofino, Pietro Scotto. [Ansa La Stampa”

24.3.1995

Su Borsellino i veleni di Giammanco

«Non aveva voluto affidargli le inchieste di mafia e sottovalutò le minacce di morte » La vedova sfida il procuratore. Il verbale di una drammatica deposizione resa ieri mattina nel processo sulla strage di via D’Amelio dalla vedova di Paolo Borsellino in corte d’assise a Caltanissetta è stato inviato dal pm Carmelo Petralia alla procura della Repubblica. Potrebbe essere aperta un’inchiesta sull’ex procuratore di Palermo Piero Giammanco ora consigliere della Cassazione. «Certamente saranno svolti accertamenti sui nuovi profili emersi oggi», ha detto il pm. Agnese Borsellino, oltre ad avanzare pesanti riserve sul comportamento di Giammanco nei confronti del marito, ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti di stucco. Eccola: alle 7’del mattino del giorno della strage, domenica 19 luglio 1992, Giammanco telefonò a Borsellino, comunicandogli di aver deciso di affidargli anche le inchieste sulla mafia di Palermo che fino ad allora gli aveva negato malgrado egli fosse il suo procuratore aggiunto.

«Fu una telefonata sorprendente – ha detto la signora – anche perché tra Giammanco e mio marito non c’erano rapporti di confidenza tali da giustificare una telefonata a quell’ora e di domenica».

Agnese Borsellino ha pure affermato che Giammanco precisò di «avere riflettuto a lungo» prima di prendere la decisione. La signora ha poi raccontato altre cose che la procura di Caltanissetta forse approfondirà con lo stesso Giammanco. Come la vicenda di un rapporto del Ros dei carabinieri che tempo prima della strage aveva segnalato alla procura palermitana la possibilità di attentati contro Borsellino.

Secondo la teste, il rapporto fu consegnato alla procura ma Giammanco gli avrebbe attribuito scarsa o nessuna importanza. Agnese Borsellino ha dunque ri¬ proposto il clima surriscaldato e i veleni del Palazzo di giustizia di Palermo tre anni fa. «Se fossero stati presi provvedimenti seri per proteggere mio marito, oggi non mi troverei in quest’aula», è sbottata ad un certo punto la signora che ha sostenuto che Paolo Borsellino «si sentiva solo». «Mi dicono – ha pure dichiarato – che prima ancora che mio marito venisse a Palermo non c’era entusiasmo da parte del capo, non era contento che mio marito tornasse a Palermo». Eppoi: «Mio marito si occupava soltanto delle inchieste di mafia nelle province di Trapani e Agrigento». Una puntualizzazione, la sua, quasi come a lan¬ ciare il sospetto che Giammanco avesse impedito a Borsellino di occuparsi della situazione di Palermo. La deposizione della vedova di Borsellino è stata commentata, con una nota, da Pietro Giammanco. Il magistrato esprime «dolore e stupore» ma aggiunge che è «necessario ristabilire la verità dei fatti». Giammanco ricorda di avere voluto Borsellino come procuratore aggiunto. «D’intesa con il cons. Stajano che doveva provvedere al trasferimento ho indotto il collega Puglisi, più anziano, a ritirare la domanda». Antonio Ravi dà L’ex procuratore di Palermo, Giammanco assieme a Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia

Pentito rivela: «I boss dissero: quel cornuto è più pericoloso di Falcone» Così condannammo Borsellino» Luce sul vertice in cui fu deciso l’attentato La «verità» del pentito Vincenzo Scarantino ha assunto risvolti impressionantinella sua testimonianza ieri nell’aula bunker del carcere di Rebibbia a Roma. In trasferta da Caltanissetta per motivi prudenziali, la corte d’assise l’ha ascoltato in gran silenzio.

Scarantino non ha tradito le aspettative: si è dilungato su non pochi particolari che alla fine potrebbero fare molto comodo all’accusa e mettere in forte difficoltà la difesa.

Non sono mancati momenti tutti per il pubblico delle grandi occasioni come quando il pentito ha dichiarato: «Sono colpevole e ho deciso oggi di dire tutta la verità. Quando mi hanno arrestato avevo già pensato di pentirmi, ma poi avevo avuto paura per me e la mia famiglia e per questo avevo tentato due volte il suicidio. Poi ho deciso di passare dall’altra parte perché la cosa era troppo grossa».

La «cosa» è l’orrenda strage di via D’Amelio con vittime il procuratore aggiunto della Repubblica Paolo Borsellino e cinque dei sei poliziotti che lo scortavano. Seguì di due mesi quella di Capaci.

E Scarantino ha riferito quel che afferma di aver origliato nei primi giorni del luglio 1992 in una villa «ai Chiavelli» durante un summit tra i capi di alcune «famiglie» di Cosa nostra. Quel giorno fu emessa la condanna a morte per Borsellino e i suoi «angeli custodi».

Scarantino ha detto che il verdetto lo pronunciò «quello che sedeva a capotavola». E lo fece quasi urlando, tanto che fu possibile udirlo anche al di là del muro di cinta. Il boss esclamò: «Stu curnutu deve saltare in aria come quel crastu (in siciliano vuol due il capretto che ha pure le corna) che stava per rimanere vivo». Già, perché la strage di Capaci riuscì solo per impercettibili frazioni di tempo. E i nomi dei partecipanti all’incontro della borgata Chiavelli? Prudente, su una linea di riserbo forse dettata dagli inquirenti antimafia, l’imputato-pentito ha sorvolato sull’identità del boss a capotavola e degli altri sei con lui.Dalla lunga deposizione del «picciotto» di borgata che aveva passato qualche guaio al più per spaccio di marijuana è venuto fuori l’ennesimo affresco sulla disperante realtà palermitana dalla quale le cosche traggono i soldati per il loro esercito, proprio il vampiro che succhia il sangue come martedì ha gridato al microfono il procuratore Gian Carlo Caselli durante le manifestazioni per la strage di Capaci. Scarantino si è anche affrettato a descriversi come guardaspalle di Salvatore Profeta, altro imputato, suo cognato, boss della borgata Santa Maria di Gesù confinante con quella tristemente famosa ancorché bellissima dei Ciaculli, dominio dei Greco.

Ha anche raccontato di come dopo l’arresto fu travolto dall’angoscia e tentò di impiccarsi e poco dopo di recidersi le vene dei polsi. Ha confermato quindi tutto quello che già si sape- va sulla Fiat 126 imbottita di esplosivo (ha aggiunto che fu portata con una jeep Suzuki) è che il suo gruppo composto da otto persone fu incaricato di controllare se poliziotti o carabinieri girassero attorno all’officina. Fu loro ordinato di sparare ai poliziotti o ai carabinieri e se del caso farsi uccidere o arrestare pur di permettere che tutto andasse liscio.

E l’indomani alle 5,30 la 126 fu posteggiata in via D’Amelio. I «picciotti» furono congedati ed entrarono in scena gli esecutori materiali dell’attentato. Anche su questi nomi top secret. Antonio Ravidà Il pm: dopo le bombe black-out tv sulla mafia Maurizio: non è vero . La strage di via d’Amelio in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino

Esplode il caso del pentito: ma dietro la ritrattazione ci sarebbe la manovra della mafia Scarantino: su via D’Amelio ho mentito «E innocenti sono finiti in carcere»

L’onda lunga del «caso Melluso» comincia a farsi sentire – e questa non è una sorpresa – anche nelle vicende processuali che riguardano Cosa Nostra. E così ieri, proprio mentre il pentito della camorra veniva «espulso» dal programma di protezione per essere «tornato a delinquere» circa un anno fa e quindi molto prima della clamorosa ritrattazione delle accuse su Enzo Tortora, un misterioso giallo si è abbattuto su Vincenzo Scarantino, il collaboratore che ha confessato la sua partecipazione alla strage Borsellino e portato alla sbarra gli organizzatori dell’attentato. Riferisce l’avv. Paolo Petronio, per mezzo dell’agenzia giornalistica Adn-Kronos, che il pentito ha detto per telefono alla madre «che sta ritrattando tutto e che torna in carcere». «Aggiunge ancora – insiste il legale – di essere stato costretto a parlare e a dire cose che non rispondevano al vero».

Questo l’essenziale comunicato che è stato diffuso per telescrivente. Immediatamente dopo l’agenzia Ansa «batte» la smentita del procuratore Carmelo Petralia, pubblico ministero al processo per la strage di via D’Amelio. «Non risulta alcuna volontà di Scarantino spiega il magistrato – di ritrattare le dichiarazioni fin qui rese. Non risultano sue ritrattazioni né alla polizia, né al pubblico ministero. né alla Corte d’Assise» Il pm ha negato pure che al pentito sia stata tolta la tutela del Servizio centrale di protezione. Ma Scarantino, rintracciato telefonicamente nel corso dell’edizione serale di «Studio aperto» ha dichiarato di aver «deciso di dire tutta la verità e di non collaborare più, perchè ho detto tutte bugie. Voglio andare in carcere, e voglio andare nelle udienze, in quelle dove si sta svolgendo il processo del dottor Borsellino». Alla domanda del giornalista che lo aveva rintracciato se «quindi sono tut¬ ti innocenti quelli che lei ha nominato?», Scarantino ha risposto: «Tutti innocenti, me ne vado in carcere e lo so che mi faranno morire. Però morirò con !a coscienza a posto».

Il sostituto Petralia denuncia una «manovra di Cosa Nostra, che sa trovare i tempi e i modi per mettere in moto un meccanismo di pressione per indurre il collaboratore a ritrattare. Si sono rimessi in moto gli uffici stampa di Cosa Nostra.

Una campagna messa in atto ricorrendo ad ogni mezzo: la mafia ha capito che le vendette trasversali, i gesti eclatanti non pagano più e spesso ottengono reazioni ^ opposte a quelle attese».

Certo, l’interesse di Cosa Nostra a delegittimare i pentiti è innegabile. Ma non è il solo che mota attorno alla Corte d’Assise di Caltanissetta. Ci sono interessi più strettamente processuali che stanno a cuore ai familiari di Vincenzo Scarantino che, «facendosi infame» (come si dice a Palermol, ha «rovinato» due fratelli, in car cure por reati minori ma pur sempre in galera, e il cognato – Salvatore Profeta – accusato di strage. Insomma, Scarantino non è stato mai risparmiato dalla pressione che i familiari hanno esercitato per «riportarlo alla ragione» e cioè dalla parte della «famiglia».

Forse per questo il procuratore Petralia, commentando la vicenda, ha osservato come questo sia un caso dove «i concetti di famiglia mafiosa e famiglia di sangue coincidono perfettamente».

Perchè altrimenti la madre del pentito avrebbe dovuto registrare le telefonate del figlio, i suoi sfoghi (pure legittimi se si considera la difficile posizione del giovane trovatosi improvvisamente solo e «rinnegato» dai consanguinei), per farli diffondere da un avvocato che difende Profeta, il marito della figlia? L’ipotesi più credibile è che Scarantino sia stato preso da uno dei suoi ricorrenti momenti di depressione, che abbia cercato i familiari per ottenere conforto e che, quindi, questi abbiano fiutato il momento opportuno per tarlo ritrattare.

Proprio la madre e le sorelle, quando Vincenzo si fece pentito, andarono ad incatenarsi alla cancellata del Tribunale, affermando che il giovane era stato «costretto ad accusare dogli innocenti».

Una interpretazione, questa, condivisa da Lucia Falzone, divenuta legalo di Scarantino dopo il pentimento (prima era difeso dallo stesso avv. Petronio). Lucia Falzone dice di non avere «notizie ufficiali sulla volontà di ritrattare del suo assistito», ma aggiungo che si tratta di un dramma umano. «Un momento di sconforto – spiega può capitare a chiunque.

C’è poi da considerare che la madre di Scarantino è suocera dell’imputato Salvatore Profeta: ci sono gli estremi del “particolare interesse”». E il «dramma umano» appare in tutta la sua evidenza, ascoltando le registrazioni dei colloqui tra il pentito e i familiari. Lui appare stremato e confuso, mentre nitide arrivano le esortazioni della madre a «non cedere», «devi essere forte e resistere», non ci devi far fare un’altra brulla figura».

Poi, riferendosi alla possibilità di dover ospitare la moglie e i figli del pentito, la donna è rassicurante: «Non ci sono problemi. Abbiamo già fatto la spesa». Come a voler diro che non patiranno stenti.

E la Maiolo rivela la lettera-accusa della moglie di Scarantino ritratta «Voglio collaborare» Poche ore e Vincenzo Scarantino ci ha ripensato. Continua a collaborare con la giustizia, non teme in carcere, rimane superprotetto dagli agenti segreti antimafia.

E sarà ancora pagato, come tutti gli altri pentiti. Nessun contraccolpo, dunque, sul processo per la strage di via D’Amelio. Il pentito coimputato della strage ha detto al pm Carmelo Petralia della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta che il suo è stato solo «un momento di sconforto». E ha assicurato: «Confermo la volontà di collaborare con la giustizia». Intanto si accendono mille fuochi sulla sua scelta. E adesso si incrociano i dubbi sulla sua attendibilità e su quella di tanti altri pentiti. Dubbi che fanno il gioco della mafia.

A Caltanissetta negli uffici della procura dove è stato istruito il processo i magistrati hanno aperto in fretta un’inchiesta. Cercano molte spiegazioni e, soprattutto, vogliono sapere perché i familiari di Scarantino, prima fra tutti l’anziana madre, mercoledì si erano affrettati a rendere pubblica la dissociazione. Cosa c’è sotto? Un nuovo tentativo della mafia di scalfire la credibilità dei pentiti o soltanto le paure di un uomo che non riesce a vedere il suo domani?In una nota la procura di Caltanissetta ha definito «grave» il comportamento della madre di Scarantino e di quanti «hanno strumentalizzato un comprensibile desiderio di affetto per fini processuali che nulla hanno a che vedere con una vicenda che presenta tratti esclusivamente umani». L’inchiesta affidata ai due pm del processo (Carmelo Petralia e Anna Maria Palma) tende ad accertare se la mafia abbia esercitato pressioni su Scarantino e sui suoi congiunti. Di «comprensibile momento di sconforto» è tornato a parlare l’avvocato Luca Falzone che difende Scarantino che ieri le ha confermato il mandato. «Adesso l’ha superato e a nessuno è consentito strumentalizzare la fragilità del suo carattere – ha aggiunto l’avvocatessa Falzone -. Mi sembra evidente di poter dire che c’è una campagna di delegittimazione». A Roma Tiziana Maiolo, presidente della commissione Giustizia della Camera ha ritenuto di rendere pubblica la lettera inviata il 26 marzo dell’anno scorso da Rosalia Basile, moglie di Scarantino, alla figlia di Enzo Tortora, Silvia, giornalista. Epoca, per cui lavora Silvia Tortora, non l’aveva pubblicata e dopo averne dato l’anticipazione ieri lo farà ora. Ne vien fuori la descrizione di tormenti inauditi inflitti al «picciotto» perché si pentisse nel penitenziario di Pianosa dove un funzionario di polizia per terrorizzarlo avrebbe detto a Scarantino di avergli iniettato il virus dell’Aids e lo avrebbe anche minacciato di impiccarlo, facendo poi credere ad un suicidio. «Un vero carnefice», scrive Rosalia Basile.

Il tenente Canale avrebbe fornito alle cosche informazioni utili sulle indagini del magistrato«Amico dei boss lo 007 di Borsellino » Sette pentiti accusano il braccio destro del giudice.

Tiro incrociato di pentiti sul tenente dei carabinieri Carmelo Canale, che da maresciallo fu il più stretto collaboratore di Paolo Borsellino quando il magistrato, assassinato a Palermo nella strage di via D’Amelio del ’92 con cinque poliziotti della scorta, era procuratore della Repubblica a Marsala. E tornano anche ad affollarsi dubbi sul motivo che spinse due anni fa il maresciallo dei carabinieri Antonino Lombardo (marito di una sorella di Canale) a uccidersi con un colpo di pistola in testa nel parcheggio della caserma «Bonsignore». Un suicidio seguito a insinuazioni fatte su Lombardo dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando e dal sindaco di Terrasini Manlio Mele (deputato regionale della Rete) che in tv a «Samarcanda» ne avevano parlato come di un probabile insabbiatore di indagini antimafia. Sono sette i collaboratori di giustizia che accusano Canale. Il tenente, che ha 55 anni, è stato promosso per meriti speciali nel Ros, il reparto operativo dei carabinieri. Ora sarebbe inquisito per concorso in associazione mafiosa: avrebbe accettato soldi dai boss, in cambio di informazioni top secret sulle azioni decise a palazzo di giustizia di Marsala. I soldi gli sarebbero serviti per curare una figlia ammalata. Una prima accusa contro il tenente era già arrivata in udienza a Bologna il 20 aprile ’96 dal pentito Antonio Patti, che non esitò ad affermare che Canale era una spia di Cosa nostra. Agnese Borsellino, vedova del magistrato e figlia del defunto presidente del tribunale di Pa¬ lermo Angelo Piraino Leto, non aveva nascosto scetticismo e anzi aveva commentato: «Sono accuse assurde. Mi viene da ridere». Già, perché Carmelo Canale era stato qualcosa di più che un collaboratore per Borsellino. Per anni era stato il suo uomo-ombra, l’amico fidato. Un po’ come, tanti anni prima, il maresciallo di polizia Lenin Mancuso con Cesare Terranova, altro magistrato scomodo ucciso dai mafiosi, predecessore di Borsellino alla guida della procura marsalese. Prima di Patti, qualche ombra su Canale l’aveva gettata Leonardo Canino, seguito da Pietro Bono e Vincenzo Sinacori, pentiti che hanno svelato più di un retroscena su crimini e misfatti delle «famiglie» trapanesi, le più fedeli alleate di Totò Runa e del suo clan dei Corleonesi. Ma anche Giovanni Brusca avrebbe aggiunto accuse, e nei giorni scorsi, anche il costruttore Angelo Siino, già condannato e indicato dai pentiti della prima ora come il «ministro dei Lavori Pubbbci» di Runa. Fino a qualche tempo fa le dichiarazioni contro Canale erano state coperte da omissis. Anche nell’inchiesta che si è conclusa con 1’mcriminazione, per complicità con i boss, di Francesco Federico, ex comandante degli agenti di custodia nel carcere marsalese. Omissis voluti dalla direzione distrettuale antimafia palermitana diretta dal procuratore Caselli, il cui aggiunto Luigi Croce sta adesso occupandosi di Carmelo Canale con i sostituti Massimo Russo e Biagio Insacco. Del caso si occupa anche la Procura di Caltanissetta che, su denuncia presentata dallo stesso Canale, ha avviato un’inchiesta sulla fuga di notizie secondo cui l’ufficiale sarebbe indagato per concorso in associazione mafiosa. Canale, che aveva definito il suicidio del cognato «un omicidio», e ne aveva attribuito la responsabilità morale a Orlando e Mele per quanto avevano detto a Samarcanda, sui pentiti era stato più volte scettico. «Il pentito deve rendersi responsabile delle proprie azioni – aveva detto -. Altrimenti non si tratta di reale pentimento, ma si potrebbe pensare che è la mafia a pilotare quelle confessioni per screditare un avversario pericoloso». Antonio Ravìdà Era considerato l’«archivio vivente» dei clan siciliani Sopra un’immagine della strage di via D’Amelio in cui morì Borsellino.

Caso Canale, bufera di carte Blindati a Palermo i verbali dell’audizione La calma piatta dei corridoi di palazzo di giustizia è cenere che copre la brace. Il silenzio dei magistrati nasconde la voglia repressa di esplodere.

Palermo è come una pentola a pressione e il pendolo clic preannuncia temporali oscilla tra la «città dei veleni» e Marsala, con la Procura che fu di Paolo Borsellino e di Carmelo Canale, che del giudice era amico e I braccio destro.

Oggi il carabiniere investigatore è al centro di un maledettissimo all’aire che ha raggiunto la portata nazionale, dopo la controversa decisione di sentire Canale presa dalla commissione Antimafia. Il rischio e quello di sempre: che il vento delle mezze verità, delle maldicenze inespresse, degli ammiccamenti muti, alzi tanta polvere da annebbiare la vista. Il rischio è che tutto si confonda in una poltiglia capace di nascondere vero e falso. Il rischio è che il «frullatore» finisca per macinare uomini, istituzioni, vivi e morti. E il simbolo di tutto ciò e Carmelo Canale. Ma soltanto il simbolo, perchè l’impressione che si ricava da una perlustrazione di queste contrade è che, alla fine, gli interessi in gioco vadano ben oltre l’onorabilità e la vita dei singoli personaggi, per confluire in un calderone che contiene vicende ormai «anziane» (il processo Andreotti e piii in generale l’operalo dei magistrati che si basa sulle collaborazioni dei pentiti), e storie ancora da mettere a fuoco, come quella che potrebbe scaturire dal recente «pentimento» di Angelo Siino, niente imprenditorial-finanziaria della mafia «corleonesc». E’ una mina vagante, l’eloquio di Siino, detto «Bronson». E’ PALERMO. Il «j’accuse» del tonnntc dei carabinieri Carmelo Canale alla Commissione Antimafia, le sue critiche alla gestione dei puntiti, i suoi sospetti sul suicidio del maresciallo Lombardo, sull’attendibilità di Buscetta e sull’inchiesta Andreotti sono diventati – a 24 ore dall’audizione di Palazzo San Macuto – un «pacco» che scotta, roba da maneggiare con cura. Il plico con i verbali contenenti le dichiarazioni rilasciate da Canale all’Antimafia, arrivato nelle prime ore del mattino sul tavolo del procuratore di Palermo Gian Carlo Caselli, è stato «blindato» nella cassaforte della procura, senza neppure essere sfogliato. Ma per tutto il giorno impazza una girandola di affermazioni e smentite. Si diffonde ad un certo punto un’indiscrezione, supportata pure da accurate spiegazioni tecniche, secondo cui Caselli avrebbe restituito ii plico a Roma, perché le carte secretate non sarebbero processualmente utilizzabili. Il procuratore, però, a tarda sera, smentisce: «Non ho restituito nulla». Caselli in serata si è incontrato a Caltanissetta con il procuratore Tinebra in un vertice durato alcune ore. • Ma è solo la clamorosa conclusione di una giornata di fuoco cominciata all’alba quando i verbali di Canale, rigorosamente sigillati, sono arrivati a Palermo. Un uf- A destra Tano Badalamenti. A fianco il procuratore Giancarlo Caselli. In alto il tenente Carmelo Canale I VELENI DI UNA CITTA’ PALERMO DAL NOSTRO INVIATO «Scattone e Ferrare) credevano nel delitto perfetto di cui parlavano a lezione» fidale di polizia giudiziaria li ha consegnati a Caselli che ha immediatamente convocato i suoi sostituti per una riunione. Alla presenza dell’aggiunto Guido Lo Forte e dei sostituti il procuratore si è limitato ad aprire il plico sigillato e a leggere pubblicamente la lettera di trasmissione della Commissione Antimafia. Quindi ha chiuso nuovamente il «pacco» e lo ha riposto senza neppure prendere visione. Ma non e stato il solo capitolo impegnativo per la procura. Ieri, infatti, è stato ascoltato il senatore pidiessino Giovanni Pellegrino, presidente della Commissione Stragi, autore – non più di una settimana fa – di una contestatissima intervista dove asseriva che il maresciallo Lombardo, piuttosto che una «talpa» di Cosa Nostra fosse «un infiltrato». Pellegrino, che si è trattenuto per due ore con Caselli e con i sostituti Vittorio Teresi, Franca Imbergamo e Salvatore De Luca, i tre titolari dell’inchiesta Lombardo, non ha voluto spiegare le ragioni della sua presenza a Palermo. «Ho incontrato Caselli», ha detto, «solo per motivi professionali». Canale, intanto, smentiva di aver contestato l’operato del vicecapo della polizia Gianni De Gennaro e del questore di Palermo Antonio Manganelli. «Ho sempre considerato i due funzionari – ha precisato – i più grandi investi¬ gatori di polizia in Italia». Il tenente, infine, ha voluto sottolineare di non aver mai «generalizzato né sui pentiti, né sulla procura di Palermo». Sarà anche vero. Ma è certo che lo sfogo del tenente a Palazzo San Macuto ha generato negli uffici blindati di Caselli un clima di sconcerto e turbamento. Al secondo piano di Palazzo di Giustizia vige, da ieri, la consegna del silenzio, anche se alcuni sostituti ammettono a denti stretti che Canale ha manifestato «la sua sfiducia nella procura di Palermo, rivolgendo le sue denunce prima ai colleghi di Caltamssetta e poi alla Commissione Antimalìa». Canale, all’Antimafia, avrebbe anche detto di temere per la propria vita e avrebbe sollecitato la comissione a vigiliare anche sull’incolumità di Badalamenti. E da New York, in serata, è arrivato l’affondo di Larry Schoenbach, il legale americano del boss Tano Badalamenti. «I magistrati di Palermo – ha detto l’avvocato – hanno posi o ogni possibile ostacolo perché il mio cliente non testimoniasse in Italia». Ma l’ennesimo siluro viene disinnescato, nel giro di pochi minuti, da Paolo Gullo, l’avvocato palermitano del vecchio boss di Cinisi. «Non è affano vero» smentisce Gullo, «la procura non ha mai posto ostacoli al rientro del cliente». [r. pa.] Il braccio destro di Borsellino avrebbe manifestato sfiducia sulla procura e i pentiti Il braccio destro di Borsellino avrebbe manifestato sfiducia sulla procura e i pentiti Caso Canale, bufera di carte Blindati a Palermo i verbali dell’audizione La calma piatta dei corridoi di palazzo di giustizia è cenere che copre la brace. Il silenzio dei magistrati nasconde la voglia repressa di esplodere. Palermo e come una pentola a pressione e il pendolo clic preannuncia temporali oscilla tra la «città dei veleni» e Marsala, con la Procura che fu di Paolo Borsellino e di Carmelo Canale, che del giudice era amico e I braccio destro. Oggi il carabiniere inj vestigatore è al centro di un maledettissimo all’aire che ha raggiunto la portata nazionale, dopo la controversa decisione di sentire Canale presa dalla commissione Antimafia. Il rischio e quello di sempre: che il vento delle mezze verità, delle maldicenze inespresse, degli ammiccamenti muti, alzi tanta polvere da annebbiare la vista. Il rischio è che tutto si confonda in una poltiglia capace di nascondere vero e falso. Il rischio è che il «frullatore» finisca per macinare uomini, istituzioni, vivi e morti. E il simbolo di tutto ciò e Carmelo Canale. Ma soltanto il simbolo, perchè l’impressione che si ricava da una perlustrazione di queste contrade è che, alla fine, gli interessi in gioco vadano ben oltre l’onorabilità e la vita dei singoli personaggi, per confluire in un calderone che contiene vicende ormai «anziane» (il processo Andreotti e piii in generale l’operalo dei magistrati che si basa sulle collaborazioni dei pentiti), e storie ancora da mettere a fuoco, come quella che potrebbe scaturire dal recente «pentimento» di Angelo Siino, niente imprenditorial-finanziaria della mafia «corleonesc». E’ una mina vagante, l’eloquio di Siino, detto «Bronson».

E’ PALERMO. Il «j’accuse» del tonnntc dei carabinieri Carmelo Canale alla Commissione Antimafia, le sue critiche alla gestione dei puntiti, i suoi sospetti sul suicidio del maresciallo Lombardo, sull’attendibilità di Buscetta e sull’inchiesta Andreotti sono diventati – a 24 ore dall’audizione di Palazzo San Macuto – un «pacco» che scotta, roba da maneggiare con cura. Il plico con i verbali contenenti le dichiarazioni rilasciate da Canale all’Antimafia, arrivato nelle prime ore del mattino sul tavolo del procuratore di Palermo Gian Carlo Caselli, è stato «blindato» nella cassaforte della procura, senza neppure essere sfogliato. Ma per tutto il giorno impazza una girandola di affermazioni e smentite. Si diffonde ad un certo punto un’indiscrezione, supportata pure da accurate spiegazioni tecniche, secondo cui Caselli avrebbe restituito ii plico a Roma, perché le carte secretate non sarebbero processualmente utilizzabili. Il procuratore, però, a tarda sera, smentisce: «Non ho restituito nulla». Caselli in serata si è incontrato a Caltanissetta con il procuratore Tinebra in un vertice durato alcune ore. • Ma è solo la clamorosa conclusione di una giornata di fuoco cominciata all’alba quando i verbali di Canale, rigorosamente sigillati, sono arrivati a Palermo. Un uf- A destra Tano Badalamenti. A fianco il procuratore Giancarlo Caselli. In alto il tenente Carmelo Canale «

Scattone e Ferrare) credevano nel delitto perfetto di cui parlavano a lezione» fidale di polizia giudiziaria li ha consegnati a Caselli che ha immediatamente convocato i suoi sostituti per una riunione. Alla presenza dell’aggiunto Guido Lo Forte e dei sostituti il procuratore si è limitato ad aprire il plico sigillato e a leggere pubblicamente la lettera di trasmissione della Commissione Antimafia. Quindi ha chiuso nuovamente il «pacco» e lo ha riposto senza neppure prendere visione. Ma non e stato il solo capitolo impegnativo per la procura. Ieri, infatti, è stato ascoltato il senatore pidiessino Giovanni Pellegrino, presidente della Commissione Stragi, autore – non più di una settimana fa – di una contestatissima intervista dove asseriva che il maresciallo Lombardo, piuttosto che una «talpa» di Cosa Nostra fosse «un infiltrato». Pellegrino, che si è trattenuto per due ore con Caselli e con i sostituti Vittorio Teresi, Franca Imbergamo e Salvatore De Luca, i tre titolari dell’inchiesta Lombardo, non ha voluto spiegare le ragioni della sua presenza a Palermo. «Ho incontrato Caselli», ha detto, «solo per motivi professionali». Canale, intanto, smentiva di aver contestato l’operato del vicecapo della polizia Gianni De Gennaro e del questore di Palermo Antonio Manganelli. «Ho sempre considerato i due funzionari – ha precisato – i più grandi investi¬ gatori di polizia in Italia». Il tenente, infine, ha voluto sottolineare di non aver mai «generalizzato né sui pentiti, né sulla procura di Palermo». Sarà anche vero. Ma è certo che lo sfogo del tenente a Palazzo San Macuto ha generato negli uffici blindati di Caselli un clima di sconcerto e turbamento. Al secondo piano di Palazzo di Giustizia vige, da ieri, la consegna del silenzio, anche se alcuni sostituti ammettono a denti stretti che Canale ha manifestato «la sua sfiducia nella procura di Palermo, rivolgendo le sue denunce prima ai colleghi di Caltamssetta e poi alla Commissione Antimalìa». Canale, all’Antimafia, avrebbe anche detto di temere per la propria vita e avrebbe sollecitato la comissione a vigiliare anche sull’incolumità di Badalamenti. E da New York, in serata, è arrivato l’affondo di Larry Schoenbach, il legale americano del boss Tano Badalamenti. «I magistrati di Palermo – ha detto l’avvocato – hanno posi o ogni possibile ostacolo perché il mio cliente non testimoniasse in Italia». Ma l’ennesimo siluro viene disinnescato, nel giro di pochi minuti, da Paolo Gullo, l’avvocato palermitano del vecchio boss di Cinisi. «Non è affano vero» smentisce Gullo, «la procura non ha mai posto ostacoli al rientro del cliente». [r. pa.]

«Noi non gli crediamo nella maniera più assoluta». Vuole arrivare alla revisione del maxi-processo? «Brusca non è un vero pentito» /pm di Caltanissetta: è solo un abile depistatore.

La procura di Caltanissetta boccia il «dichiarante» Giovanni Brusca. Nell’udienza preliminare del processo Borsellino-ter – che s’è conclusa ieri sera con il rinvio a giudizio di ventisei imputati, compreso Brusca, accusati di aver deliberato ed eseguito la ì strage – i pm Carmelo Petralia, ! Nino Di Matteo e Anna Palma hanno definitivamente espres; so il loro parere negativo sull’aspirante pentito consider” I to solo un abile «depistate

E questo nonostante a Palermo il «dichiarante Brusca venga citato come teste del: l’accusa al processo Andreotti e si permetta, al processo : Mangano, clamorose esternazioni che tirano in ballo persino Berlusconi e i servizi segreti.

Il «caso Brusca», dunque, : sembra ancora lontano da una soluzione.

L’ex padrino di San Giuseppe Jato, intanto, ha incassato un altro rinvio a giudizio per strage.

Nella loro esposizione, durante l’udienza preliminare, i pm hanno valutato come ì «inattendibili» le dichiarazioni di Brusca, che ha sempre respinto ogni responsabilità nella strage di via D’Amelio.

«Noi i non crediamo a Brusca nella maniera più assoluta – hanno dichiarato i pm -. La nostra sensazione è che uno dei suoi obiettivi sia quello di annullare la valenza processuale del teorema Buscetta».

Il rischio paventato è, insomma, che le dichiarazioni di Brusca possano essere finalizzate alla revisione del maxi-processo, obiettivo che la maggior parte dei pentiti ha indicato come primario nelle strategie politico-giudiziarie di Cosa nostra.

«Brusca – hanno proseguito i pm – tenta di dimostrare in tutti i modi che all’interno di Cosa nostra la collegialità della decisione degli eventi più importanti, come appunto la strage di via D’Amelio, non esiste più e tende a ricondurre la responsabilità dell’eccidio ad un gruppo ristretto».

I pm hanno richiamato, a fondamento del loro giudizio, anche i verbali con le «bugie» di Brusca che, all’inizio della sua presunta collaborazione, fecero scattare la denuncia per calunnia da parte delle procure di Palermo, Caltanissetta e Firenze.

Il reato contestato all’aspirante pentito è quello di calunnia continuata e aggravata e la motivazione dell’incriminazione risiede nella circostanza che il «dichiarante», nell’iniziale tentativo di depistaggio, sembrava orientato a destabilizzare alcuni processi. a demolire la credibilità di alcuni collaboratori, a favorire alcuni imputati.

«Chissà che l’intento di favorire alcuni imputati – si sono chiesti oggi i pubblici ministeri del processo Borsellino-ter non fosse rivolto a quei componenti della commissione provinciale accusati proprio dell’omicidio di Paolo Borsellino».

Nei confronti di Brusca, i magistrati di Caltanissetta hanno finora tenuto un atteggiamento che denota il più totale scetticismo.

Al processo per la strage di Capaci, i pm Paolo Giordano e Luca Tescaroli hanno chiesto per il «dichiarante» la condanna a trent’anni, rinunciando ad invocare l’ergastolo solo in virtù dell’ammissione di colpevolezza, ma senza riconoscergli né la qualità di collaboratore, né gli sconti previsti per i pentiti. Per quanto riguarda la strage Chinnici, nonostante la sua parziale ammissione dei fatti, i magistrati nisseni hanno emesso nei confronti di Brusca un’ordinanza di custodia cautelare perché ritengono che «non abbia detto tutta la verità». Sandra Rizza Giovanni Brusca sotto processo a Caltanissetta per il Borsellino-ter

Morta la madre del giudice Paolo Borsellino Palermo, aveva 87 anni. Si è spenta l’altro ieri all’età di 87 anni Maria Pia Lepanto, madre del giudice Paolo Borsellino, gravemente ammalata da alcuni mesi. «Dopo cinque anni è andata a raggiungere il suo Paolo…», hanno scritto nel necrologio sul «Giornale di Sicilia» i suoi figli, i nipoti, gli altri parenti. I funerali si svolgeranno oggi. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti ai familiari non appena si è diffusa la notizia. Il 19 luglio di cinque anni fa, era di domenica, una 126 Fiat, imbottita di tritolo mafioso, esplose davanti l’ingresso dello stabile di via d’Amelio dove abitava – e dove ieri è spirata – la madre del procuratore aggiunto di Palermo. Con Borsellino morirono anche cinque agenti della scorta. Il processo di Caltanissetta ha stabilito che i killer intercettarono il telefono della madre, per essere informati in anticipo sulle visite del figlio. [a. r.]

Caselli: troppe fughe di notizie . Il tenente dei carabinieri Carmelo Canale, sul quale sono piovute infamanti accuse di «collusione col nemico», è in congedo ordinario.

Manca quindi la voce del protagonista al tentativo di decifrare, anche attraverso una lettura necessariamente «di parte», l’ennesimo tornado estivo palermitano. Con cadenza ormai regolare da diversi anni a questa parte il capitolo mafia si arricchisce di velenosi misteri, in estate. Scendono in campo, oltre ai politici, i magistrati e l’Arma.

La procura della Repubblica del capoluogo siciliano, con una nota siglata dal capo dell’ufficio Gian Carlo Caselli, si pronuncia a chiare lettere contro quello che reputa un gioco al massacro.

«Vengono diffuse notizie incontrollate – si sottolinea – su presunte attività della procura della Repubblica di Palermo: tale diffusione, oltre a pregiudicare l’onorabilità di persone che avrebbero diritto alla riservatezza, rischia in generale di ricadere ingiustamente e negativamente sulla comprovata correttezza della Procura che in ogni caso tiene a rinnovare la propria piena fiducia nei confronti dell’Arma dei carabinieri». Fiducia subito ricambiata dai vertici della Benemerita per bocca di Virgilio Chirieleison, comandante della Regione carabinieri Sicilia, il quale, dopo aver opposto un reciso no comment sulla vicenda Canale-Lombardo (quest’ultimo, sottufficiale dei carabinieri e cognato dell’ex braccio destro di Paolo Borsellino, morto suicida due anni fa) si è detto sicuro che «la magistratura saprà fare chiarezza».

Questo versante di riflessioni «istituzionali» era stato preceduto da un vertice a Palazzo di giustizia presieduto dal procuratore aggiunto Luigi Croce, coordinatore dell’inchiesta su Canale, con i sostituti Antonio Ingroia, Gioacchino Natoli e Luigi Patronaggio. Sono i titolari delle indagini scaturite dalle rivelazioni di Angelo Siino, pentito dell’ulti ma ora e in grado, secondo accreditati addetti ai lavori, di svelare oscure e inconfessabili trame affaristico-pohtico-mafiose.

La riunione è rimasta riservata ma in ambienti giudiziari, oltre a esprimere sconcerto e stupore per la pubblicazione di notizie che avrebbero dovuto rimanere riservate anche per non pregiudicare le indagini, sarebbero state commentate negativamente le dichiarazioni del presidente della Commissione stragi, Giuseppe Pellegrino (pds). [g. m.]

Memoriali e veleni per difendere la Tangentopoli siciliana. E’ lunga e tortuosa, in Sicilia, la via degli appalti. E piena di insidie, irta di trabocchetti. Ma è soprattutto una via spesso intasata, specialmente quando l’occhio della magistratura, degli investigatori, ha tentato di esplorarla. Intasata di personaggi enigmatici, affollata di contraddizioni che spesso hanno praticamente annullato ogni sforzo di trasparenza. Indagare sulla mafia, su Cosa nostra, spesso è stato possibile.

Le cose si sono puntualmente complicate ogni volta che il periscopio investigativo si è addentrato nel ventre molle della granda manna della spesa pubblica. Chi Ita memoria non può non convenire che la cosiddetta «Tangentopoli italiana» – se le cose fossero andate come sarebbe stato giusto e naturale – avrebbe dovuto essere preceduta da una «Mafiopoli» di proporzioni colossali. Questa semplice verità è rimasta spesso nascosta da un gioco di schermi che ha «indirizzato» le ricerche investigative in modo da non provocare eccessivi «squassi» politico-istituzionali. Non si pretende di andare troppo indietro nel tempo, quando l’allegra brigata e premiata ditta «LimaSrCiancimino» (avanguardia della ben più consistente corazzata «Ignazio e Nino Salvo») riusciva sistematicamente ad evitare i corridoi del palazzo di giustizia.

Quello era il tempo del «quieto vivere», come diceva Andreotti. Ma siamo proprio nell’era antica. No, forse conviene riannodare i fili di una trama più recente Partiamo dagli Anni 80. E’ appena il caso di ricordare come misteriose forze frenanti siano riuscite a controbilanciare le pur poderose spinte di personaggi del calibro di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e del pool antimafia che era stato di Rocco Chinnici e Gaetano Costa. Un esempio? Mentre Falcone trascinava nella polvere Vito Ciancimino e i cugini Salvo, diciotto rinvìi consecutivi della sezione misure di prevenzione del tribunale vanificavano il tentativo di confiscare la (piccola) parte di beni sequestrati con sforzi sovrumani all’ex sindaco di Palermo. Già, i piccioli. I soldi, i soldi del «gioco grande».

A Palermo si dice che quelli, i piccioli, non si toccano. Manda pure in carcere un potente, se ce lo fai, ma lascia stare i soldi. E siamo alla fine degli Anni Ottanta. Il marcio si respirava a pieni polmoni, si sapeva dell’accordo per la spartizione della torta. Tutti sapevano, nessuno agiva. Poi arrivò il prof. Giuseppe Giaccone, algologo di fama mondiale prestato alla politica. Era sindaco di un piccolo centro del Palermitano: Baucina. Vicino ai socialisti, lo scienziatosindaco – atterrito dai metodi più brutali che spiccioli del sistema spartitorio mafioso – ebbe un ritorno di coscienza e decise di spifferare tutto. Parlò con Giovanni Falcone e con un giovane capitano dei carabinieri, Giuseppe De Donno. Sì, proprio lui, quello che oggi è al centro delle polemiche con la procura di Palermo. Falcone agguantò il filo che avrebbe potuto portarlo al cuore del «sistema». Giaccone fece i nomi di imprenditori e politici: roba di importanza nazionale, non personaggi della politica locale.