Due bambini, uno si chiama Giovanni, l’altro Paolo. Sono a Corleone, bussano alla porta di casa di Totò Riina. Dicono di essere ancora vivi. Basterebbe questa scena ad esprimere il senso di un docufilm dal titolo “Falcone e Borsellino – Il fuoco della memoria”, dedicato appunto ai due magistrati uccisi dalla mafia, con familiari e persone delle scorte, tra maggio e luglio del ’92.

Un docufilm che arriva dritto alle coscienze di chi lo vede, che interpella, che non lascia come si era prima, realizzato con grande passione e tenacia grazie ad un gruppo di persone che ci hanno creduto. Non a caso si è meritata la candidatura al prestigioso David di Donatello nella categoria Miglior documentario italiano; ha ricevuto un premio speciale al Festival internazionale del cinema di Salerno; è stato inserito nella programmazione di vari festival e selezionato per il Stockholm City Film Festival.

Dicevamo delle persone a cui dobbiamo questo grande traguardo: i giornalisti Maria Gabriella Ricotta e Luigi Sarullo, Nino Blando (docente di Storia contemporanea dell’Università di Palermo) come ideatori e autori; Ambrogio Crespi, in qualità di regista; Costantino Visconti col dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli studi di Palermo da lui diretto. Un documentario che sta girando le scuole del capoluogo siciliano e di altre regioni d’Italia, da nord a sud, università non solo italiane, luoghi istituzionali come la biblioteca della Camera dei deputati, Accademie militari.

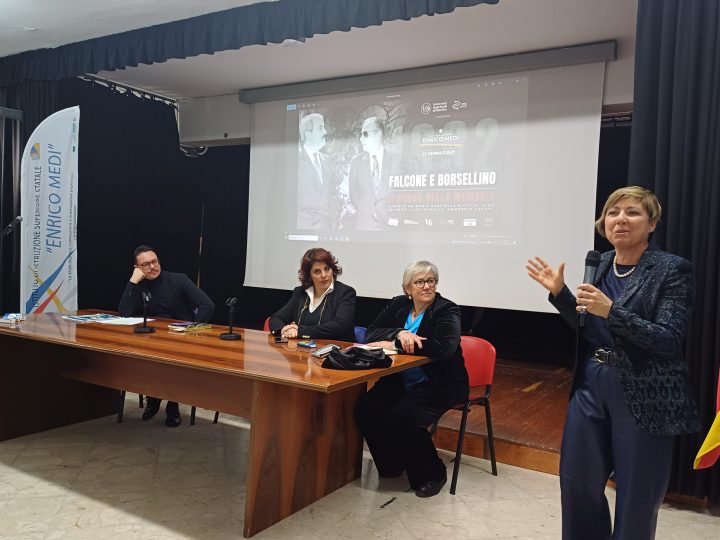

«Noi avevamo una certezza, l’unica: non volevamo inventare niente, non volevamo dire qualcosa su Falcone e Borsellino, volevamo dire loro», spiega Gabriella Ricotta ai mille studenti dell’IISS Enrico Medi di Palermo che hanno visto il docufilm e si ritrovano con l’autrice e con Fiammetta Borsellino, una delle figlie di Paolo (duecento riuniti in aula magna, gli altri collegati dalle loro aule).

Il metodo usato? Quello storico, che attinge ai testimoni oculari ancora in vita, alle emeroteche piene di giornali dai titoli che «sono un pugno allo stomaco», ai tanti tg e servizi che non hanno fatto dormire quelli che hanno una coscienza. «Non ho mangiato e ho vomitato per una settimana, perché quello che abbiamo visto è stato indescrivibile», confida uno degli operatori, oramai anziano, giunto all’epoca sui posti delle stragi, a Maria Gabriella Ricotta e ai suoi ospiti, Costantino Visconti e Nino Blando, intervenuti ad una trasmissione di Tele One sul trentennale di Capaci e via D’Amelio. Quanto basta per far scattare una domanda: chi appartiene alla generazione di quelli che c’erano allora ricorda benissimo dove si trovava e cosa stesse facendo, tanto quei momenti furono traumatici per tutta la popolazione. Ma come fare a trasferire, a chi è nato dopo, quella stessa indignazione per la tragedia collettiva? «Bisognava tenere vivo il fuoco della memoria, e per questo ho voluto fortemente questo titolo per il docufilm», spiega la Ricotta. Il fuoco, qualcosa che arde dentro e fuori, contrariamente alle ceneri, ha dato il via alla “follia” della produzione al di là dei soldi che non c’erano, del tempo che mancava, di tante difficoltà, superate in nome di un’amicizia che ha messo in moto le migliori energie all’insegna della gratuità. «Avevamo 14 ore di riprese di un convegno molto interessante svoltosi all’università qualche tempo prima – racconta l’autrice –, con la partecipazione di Pietro Grasso, di Fiammetta Borsellino e altri, ma non erano tecnicamente utilizzabili per un docufilm. Siamo andati allora ad interpellare tutte le persone coinvolte, affidando le interviste a dei giovani». In tempi record il docufilm ha visto la luce. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insieme a questi testimoni, si raccontano in una sequenza di immagini d’archivio impressionante. A fare da sfondo e da filo conduttore, unica parte di “fiction”, l’amicizia fra Giovanni e Paolo, che da bambini amavano giocare a pallone con altri coetanei, come raccontava lo stesso Borsellino, figli talora di mafiosi che da adulti hanno ritrovato dall’altra parte del tavolo. Fino alla scena finale descritta in apertura dell’articolo. Perché, se i nostri due magistrati e gli altri del pool antimafia dell’epoca avevano una carta vincente, questa era la profonda amicizia che li legava, unitamente alla convinzione che il loro messaggio sarebbe sopravvissuto alla loro morte, di cui avevano piena consapevolezza. Per questo, alla fine del docufilm, possono dire di essere vivi.

E c’è speranza che questo continui ad essere vero, a sentire gli studenti dell’IISS Medi, coinvolti in un dialogo serrato, toccante, con domande a raffica, all’insegna di quella verità che, purtroppo, dopo 30 anni, tarda ad arrivare. «Mio padre non ha lavorato spinto dall’aridità burocratica, ma da un profondo senso di umanità – racconta Fiammetta Borsellino –, avendo sempre davanti l’uomo, anche quando si trattava del peggior criminale: questo fa la differenza».

Che padre era, Paolo Borsellino? Come si viveva in famiglia con una persona così? Un padre amorevole, presente nella vita dei tre figli (Lucia, Manfredi e Fiammetta), in sintonia con la moglie Agnese. La vita della famiglia Borsellino, spiega Fiammetta, era il più “normale” possibile: casa sempre aperta agli amici, pronta all’accoglienza, libertà, nonostante tutto. «Abbiamo vissuto la Palermo di quegli anni – continua il racconto –, una città in una vera e propria guerra, con morti ammazzati ogni giorno, ma i nostri genitori non ci hanno tenuto sotto una campana di vetro, ci hanno sempre fatto sentire liberi e questo ci ha permesso di innamorarci della vita, della nostra città ricca di contraddizioni, perché insieme alla violenza c’era anche tanto fermento culturale. Non abbiamo fatto una vita da reclusi, anche se tutto questo conviveva con un assetto familiare fatto di scorte e macchine blindate». Ma i cinque della famiglia Borsellino erano tutti insieme e tutti coinvolti, pienamente coscienti del pericolo costante e convinti della necessità che, almeno in famiglia, Paolo non si sentisse da solo, ma avesse tutto l’appoggio necessario. «Noi siamo andati avanti con lui senza se e senza ma, anche quando abbiamo toccato il pericolo con mano perché lui ci ha trasmesso la sua passione, l’amore per il lavoro che faceva, l’idea del prendersi cura. Ha svolto questo lavoro con la consapevolezza che non avrebbe toccato immediatamente con mano i risultati del suo impegno, ma nella convinzione che avrebbe consegnato alle future generazioni una società migliore».

Il futuro che Borsellino sognava per i giovani era un futuro libero dalla schiavitù della mafia e per questo trovava sempre il tempo di affiancare alla sua attività di magistrato, una presenza nelle scuoledove, all’epoca, la parola mafia non poteva neanche essere pronunciata e si negava l’esistenza del problema stesso.

Impossibile riportare in un articolo tutti i contenuti della mattinata con gli studenti (può essere rivista sul canale YouTube della scuola).

Chiudiamo però con una consegna che Fiammetta Borsellino fa ai ragazzi: «Voi giovani avete un ruolo fondamentale: quello di portare avanti l’esempio di questi uomini. Come sosteneva Rocco Chinnici, fondatore del pool antimafia, la vera lotta alla mafia non si fa né con le pistole, né con le conoscenze giuste. Si fa con la scuola, con la cultura, ovvero contrapponendo la capacità di pensare con la propria testa e non con quella di altri, non cedendo ad essere la manovalanza per l’interesse delle organizzazioni criminali. Non credete al guadagno facile, al lavoro facile, alla felicità a portata di mano con le droghe. Tutto ciò crea solo dipendenza, ma presenta sempre un conto da pagare e a guadagnarci sono solo i criminali. Il loro denaro è sporco del sangue di tanti giovani, ieri con l’eroina, oggi col crack. Non illudiamoci che le mafie sono state sconfitte. Ma voi potete dire di no».

CITTA NUOVA 13.2.2025