VIDEO

- “Entrambi, sia Falcone che Borsellino, sono stati uccisi per una vendetta postuma di Cosa nostra che li riteneva i suoi peggiori nemici.

In più Borsellino fu fermato per impedire che riferisse ai magistrati di Caltanissetta, qualora mai l’avessero convocato, quanto a sua conoscenza sull’attentato a Falcone”. - “la strage potrebbe essere stata compiuta per ribadire, raddoppiando l’efficacia offensiva, le stesse ragioni per le quali era stato ucciso Falcone, ovvero un tentativo di soffocare nel sangue il metodo del pool antimafia”.

Colosimo Chiara , Presidente .

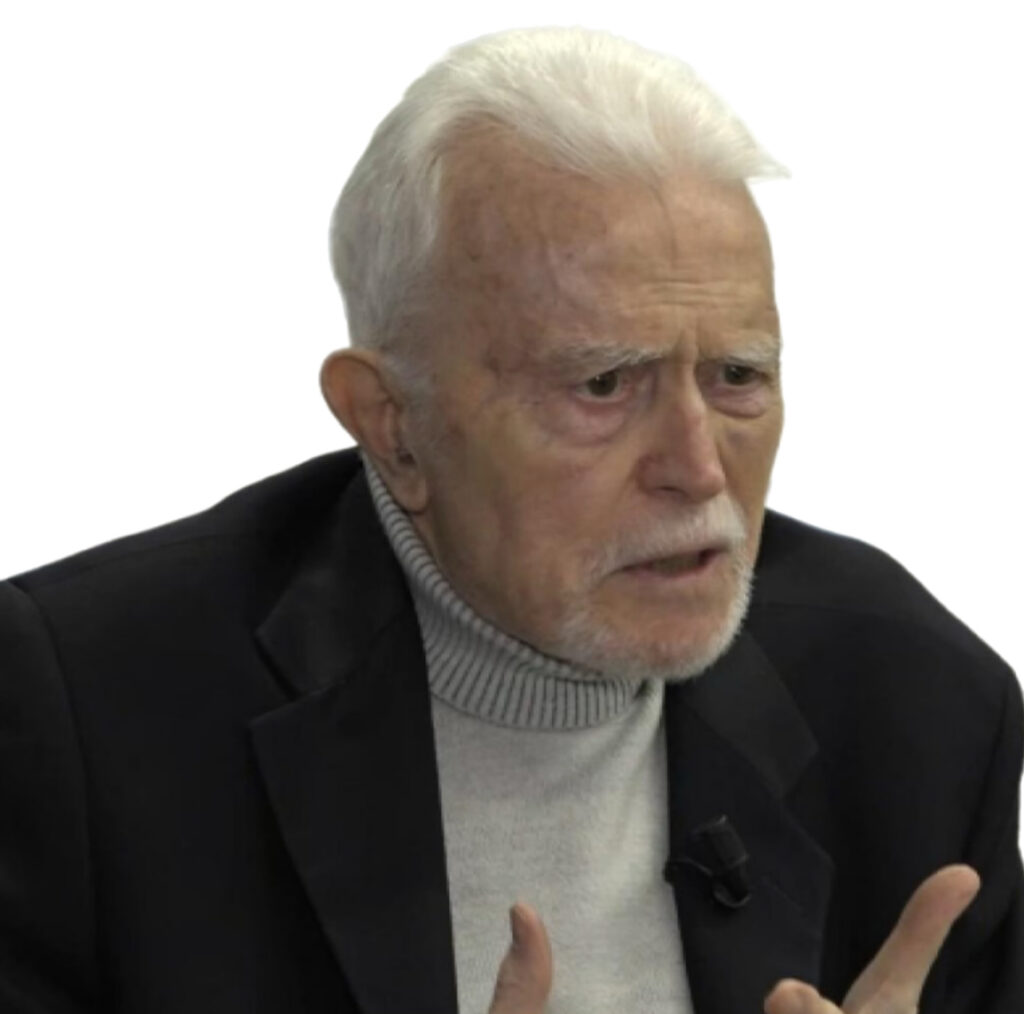

Audizione di Gian Carlo Caselli, già procuratore della Repubblica, nell’ambito del filone di inchiesta sulla strage di via D’Amelio:

La seduta comincia alle 14.20.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di Gian Carlo Caselli, già procuratore della Repubblica, nell’ambito del filone di inchiesta sulla strage di via D’Amelio. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell’audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell’audito o dei colleghi e in tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web-tv.

Prima di dare la parola al dottor Caselli, che voglio ringraziare per la sua cortesia e per la sua disponibilità, ricordo a tutti che noi siamo convocati in deroga grazie a una concessione dei Presidenti della Camera e del Senato durante il voto del CSM, ma che comunque alle 16 dovremmo interrompere perché la Camera riprende il voto.

A seconda dei tempi dell’audizione del procuratore Caselli, ci regoleremo con l’andamento dei lavori, evidentemente per permettere all’audito di svolgere la sua relazione e a tutti i membri di fare le domande.

Dottor Caselli, la ringrazio ancora per essere qui e le do la parola per la sua relazione.

GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. Buongiorno a tutti. Signor presidente, signori commissari, grazie per l’attenzione che vorrete prestare al mio intervento. Scusate la mia voce che è quella che è.

I lavori ufficiali di questa Commissione, che è uno snodo importantissimo del nostro sistema democratico, sono iniziati con l’audizione dell’avvocato Trizzino, legale dei figli di Paolo Borsellino.

A Lucia, Manfredi, Fiammetta, sicuramente non soltanto da ora, va tutto l’affetto che meritano. È un affetto sincero, profondo, legato ad eventi che hanno cambiato l’Italia e le nostre vite. Un saluto affettuoso anche a Salvatore Borsellino, fratello di Paolo.

L’avvocato Trizzino ha potuto diffusamente illustrare fin da subito le conclusioni, a suo avviso, da raggiungere.

La presenza di vipere nella procura di Palermo nel 1992, la configurabilità di un collegamento tra via D’Amelio e l’inchiesta mafia-appalti.

Ho letto anche alcune critiche rivolte alla procura nel dopo strage, procura che ho diretto per quasi sette anni, dal 1992 al 1999, e non posso esimermi da alcune osservazioni preliminari.

Dopo le stragi del 1992, quando – e sono parole che tutti ricorderete di Nino Caponnetto – «sembrava che non ci fosse più niente da fare», la procura e la magistratura tutta di Palermo, ovviamente nei limiti delle rispettive competenze, furono in prima linea – in cima la politica, magicamente unita, le forze dell’ordine, i soldati dell’operazione Vespri siciliani e la società civile a Palermo delle lenzuola bianche alle finestre per fare resistenza e impedire che il nostro Stato diventasse uno Stato-mafia capace di stravolgere la democrazia.

I risultati arrivarono. Al riguardo produrrò – lo faccio fin da subito – un allegato dove sono analiticamente esposti i risultati raggiunti dalla procura di Palermo, che ho diretto dal 1993 al 1999. Io mi limito ad evidenziare alcuni, pochi punti. Un dato vincente è stato il numero davvero impressionante di mafiosi che, dopo le stragi, si pentirono e decisero di collaborare con la giustizia. In pochi anni si passa da un numero esiguo di pentiti sotto protezione a numeri molto elevati. Era il segno di un cambio di egemonia politica e sociale, perché, ce l’ha insegnato Falcone, il mafioso si pente e collabora con la giustizia nel preciso momento in cui comincia a fidarsi dello Stato.

Anche in virtù delle confessioni rese dai pentiti, riusciamo a catturare un numero altissimo, alto, di mafiosi latitanti di ogni ordine e grado criminale. Agli arresti seguono i processi basati sempre su prove consistenti.

L’ala militare di cosa nostra finisce alla sbarra e subisce dei colpi che non posso che definire duri: 650 ergastoli, oltre a centinaia di condanne da trent’anni in giù, ovvero il più alto numero di condanne nella storia di Palermo.

È possibile inoltre impostare una nuova strategia d’attacco al lato oscuro del sistema mafia, iniziando ad indagare anche sulle sue relazioni esterne con settori e pezzi della società civile e dello Stato, così da affrontare, in presenza dei presupposti di legge, anche la cosiddetta «criminalità dei potenti».

Una speciale menzione – lasciatemela fare – merita la spinta sociale e culturale che i successi giudiziarie producono. Anche dalla letteratura sociologica si studia la combinazione del trauma con la speranza. Nel caso nostro la combinazione di questo trauma con la speranza fa sì che nasca un poderoso risveglio della scuola.

In quegli anni la maggior parte delle regioni in tutta Italia vara leggi per l’educazione antimafia e Pag. 5comunque per la legalità. Fu una cosa che si può tranquillamente, senza timore di esagerare, definire grandiosa per le dimensioni e per i suoi effetti.

Nessuno pretende che i pubblici ministeri di Palermo siano pensati come dei salvatori della patria, per carità, ma di sicuro hanno diritto a un rispetto autentico non di facciata e mettere in funzione macchine che spargono dubbi o peggio non è certamente compito della Commissione parlamentare.

Volevo ricordare, infine, il primo incontro che ebbi con i nuovi colleghi, dopo la nomina a capo della procura di Palermo. Le mie parole furono queste, molto semplici: «Dobbiamo lavorare in squadra, tutti insieme. Non si guarda indietro. Altrimenti, andiamo a sbattere. Il programma è condiviso e attuato da tutti, senza riserve mentali». Nessuno remò contro.

La procura ha operato come un blocco coeso, raccogliendo il testimone di Falcone, Borsellino, Scaglione, Costa, Chinnici, Terranova, cercando di ispirarsi al loro esempio. Se mai ci fu un «nido di vipere», se ne era dispersa la traccia.

Questo mio intervento si ripropone sostanzialmente tre finalità.

La prima, valutare la consistenza, aggiustata dagli atti, degli elementi in base ai quali la strage di via D’Amelio può essere o potrebbe essere ricollegata in via esclusiva o quasi alla questione mafia-appalti. La mia risposta è – lo vedremo insieme – che non abbiamo elementi sufficienti.

Il secondo punto è dimostrare che negli anni 1992-1999, anni che precedono la mia gestione e si completano con la mia gestione – quella della procura di Palermo non è stata una mala gestio della materia mafia-appalti.

Il terzo punto è, più in generale, controbattere alcune critiche pregiudiziali ingenerose, che talora vengono mosse alla procura di Palermo o a me direttamente.

Oltre alle finalità che si possono definire tecniche, questa mia memoria si propone anche una finalità più alta.

Falcone e Borsellino sono stati due eroi moderni di epica grandezza, veri e propri giganti della storia non soltanto giudiziaria e non soltanto italiana. Sostenere che sono stati uccisi esclusivamente perché volevano occuparsi di mafia-appalti, secondo me, equivale a farne dei funzionari onesti, solerti, capaci, ma ben al di sotto del loro valore storico.

Per intenderci, nella celebre scuola dell’FBI di Quantico ad essere onorato ogni mattina al momento dell’alzabandiera è il busto di Giovanni Falcone nella sua completezza di eccezionale operatore contro il crimine organizzato nazionale e internazionale, non solo un bravo funzionario. E non per caso Andrea Camilleri ha equiparato l’omicidio del campione dell’antimafia all’abbattimento delle Twin Towers di New York. Non è un caso che Salvatore Lupo definisca le vittime di mafia, a partire da Falcone e Borsellino, come rivoluzionari in quanto straordinari creatori di credibilità e rispettabilità mediante l’affermazione della legalità.

A questo punto, se invece si sostiene che Borsellino e forse anche Falcone sono stati uccisi esclusivamente perché volevano occuparsi di mafia-appalti, con tutto il rispetto per l’opinione di tutti, è ovvio, in questo modo però si finisce per rimpicciolire queste due figure, trasformando gli artefici di un indiscusso capolavoro in un sistema giudiziario com’è stato il maxiprocesso, dimostrazione pratica che la mafia si può sconfiggere, che non è invincibile.

Se li trasformiamo in esperti di società, bilanci, offerte, gare, truffe, intrallazzi vari, se ne facciamo dei «Siino della legalità» contro i cattivi, depotenziamo le loro figure. In questo modo, Falcone e Borsellino, campioni indiscussi dell’antimafia, vengono svalutati, retrocessi a bravi funzionari, a professionisti delle gare regolari e dei conti in ordine.

Sarebbe un’operazione in perdita per l’immagine dei due magistrati, per il nostro Paese e per i giovani che perdono e perderebbero un riferimento e un esempio quando non vogliono adagiarsi nella indifferenza, nel disimpegno e nella rassegnazione, ma operare per risultati ritenuti socialmente o politicamente utili. Così si dice che abbia funzionato Borsellino per quanto riguarda la nostra Premier Giorgia Meloni.

Oltretutto, questa operazione sarebbe compiuta su un presupposto fragile, essendo a mio avviso sufficienti, lo ripeto, gli elementi che dovrebbero e potrebbero ricollegare via D’Amelio esclusivamente all’interesse di Borsellino per la questione mafia-appalti.

Mentre la verità di base per Capaci e via D’Amelio resta una vendetta postuma di cosa nostra contro i suoi più acerrimi nemici, Falcone e Borsellino, e nello stesso tempo un tentativo di seppellire nel sangue il loro metodo di lavoro vincente in mezzo al lavoro del pool, senza che tale verità si esaurisca nel significato della tremenda campagna stragista che, rispondendo a un disegno criminale unitario, a mio avviso, dispiegherà i propri effetti terroristici fino al 1994.

L’allegato l’ho prodotto. Sono essenzialmente questi i punti principali della mia relazione, anche se forse non farò in tempo a svolgerla tutta, ma mi rimetto alla presidenza.

La questione mafia-appalti come causa della morte di Borsellino la ritengo indimostrata.

Il rapporto mafia-appalti insabbiato è un falso. , La gestione processuale di Ciancimino scorretta è un altro falso. C’è poi il caso Li Pera, trasferito a Catania, che considero uno scippo scandaloso ai danni della procura di Palermo, quando io non c’ero.

Poi, c’è il problema difficile e complesso della cosiddetta «doppia informativa» mafia-appalti che, secondo me, quando viene rifiutata, smentita, trattata tamquam non esset rappresenta un altro scandalo contro la procura di Palermo.

Il secondo capitolo è dedicato a varie questioni pregiudiziali. Ne tratto una soltanto, quella che chiamo anch’io un pessimo affare secondo il libro di Bianconi che molti di voi, se non tutti, conoscono. È una circostanza assolutamente pacifica, ma con risvolti oscuri di decisiva rilevanza.

Il 41-bis, me lo insegnate, varato con decreto-legge subito dopo la caduta di Capaci, stentava ad essere convertito in legge ed era di fatto accantonato. Dopo la strage di via D’Amelio fu immediatamente recuperato e convertito.

Se qualcuno avesse anche solo accennato al fatto che Riina potesse non sfruttare l’opportunità di sbarazzarsi del 41-bis, in cosa nostra, e magari non soltanto, tutti lo avrebbero preso per un pazzo furioso.

Per contro, Riina, come stregato da una pulsione suicida, anziché aspettare il 7 agosto, giorno in cui sarebbe scaduto il termine utile per la conversione in legge del 41-bis, decise che l’attentato contro Borsellino si doveva fare il 19 luglio.

Nell’ottica di qualunque mafioso non demente, era una scelta illogica, insensata, che neanche il peggior cupio dissolvi avrebbe potuto giustificare; un vero e proprio mantra di Riina, secondo i pentiti, che si sarebbe giocato i denti, cioè una delle cose più preziose, pur di eliminare la legge sui pentiti e il 41-bis.

Se Borsellino si è voluto uccidere prima, facendo un pessimo affare, copyright di Giovanni Bianconi, è comunque molto difficile trovare, senza un salto logico, un qualche collegamento razionale con la questione mafia-appalti, se non altro perché, non anticipando l’attentato, a Borsellino sarebbe stata concessa una manciata di giorni, troppo poco anche per un magistrato eccellente, bravissimo, come lui, per combinare qualcosa.

Senza scomodare il rasoio di Occam, resta che Borsellino fosse stato ucciso per ribadire, raddoppiando l’efficacia offensiva, le stesse identiche ragioni per le quali era stato ucciso Pag. 9Falcone, vale a dire una vendetta postuma e un tentativo di soffocare nel sangue il metodo vincente del pool.

Nello specifico, che Borsellino magari, anche, per impedirgli di comunicare alla procura nissena, di Caltanissetta, quando Tinebra lo avesse convocato, il prezioso materiale raccolto di cui non faceva mistero. È l’intervento pubblico a Casa Professa il 25 giugno, data di cui parleremo anche per altri motivi.

Dice a Casa Professa in un intervento pubblico: «Avendo raccolto, come amico di Falcone, tante sue confidenze, anche delle convinzioni che io mi sono fatto raccogliendo tali confidenze, questi elementi che io porto dentro di me debbo per prima cosa assemblarli e riferirli all’autorità giudiziaria». Aveva dentro delle cose utili, ma non è mai stato sentito prima dell’assassinio.

Non dobbiamo dimenticare l’intervista che Borsellino due giorni prima di Capaci rilascia a una tv francese, il relatore si chiamava Calvi, intervista a lungo tenuta nascosta dalla nostra tv di Stato, perché riguardava fatti imbarazzanti riferibili a personaggi eccellenti, ma nulla, proprio nulla, che possa consentire di concentrarsi esclusivamente sulla pista mafia-appalti che invece era la scelta operata, mi sembra di aver capito leggendo e informandomi, con una sorta di presunzione dogmatica, dal generale Mori, dal colonnello De Donno e dall’avvocato Trizzino, così – permettetemi di dirlo – sradicando la strage di via D’Amelio dalla sequenza complessiva degli atti terroristico-mafiosi, sequenza nella quale Filippo Graviano, arrestato all’inizio del 1994, ha un ruolo centrale che va tenuto ben presente. Qui avrei alcune considerazioni sulla identità mafiosa. Gli uomini d’onore si considerano gli unici individui degni di essere riconosciuti come persona, e non per niente

PRESIDENTE. Intanto invito i colleghi che vogliono intervenire a segnalarlo.

GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. Due note sulla identità mafiosa. Se gli uomini d’onore si considerano tali e quindi gli unici individui degni di essere uomini d’onore e non semplici persone, figuriamoci Riina, capo dei capi, responsabile della guerra di mafia che ha causato migliaia, fra morti e scappati, per affermare il suo dominio, responsabile della decapitazione sistematica feroce di tutti i vertici istituzionali della Sicilia, cosa mai successa in nessun’altra parte del mondo, latitante per anni e quindi forte di complicità ad ogni livello. Se gli uomini d’onore si sentivano non persone qualunque, Riina almeno un semidio doveva sentirsi.

Ritengo che, facendo leva su questa sua esaltazione, un consigliori, anche esterno all’organizzazione, abbia potuto convincerlo che a lui sarebbe riuscito tutto bene, anche rinunciando con apparenti harakiri al suo conclamato e inossidabile impegno contro il 41-bis.

La logica impone, comunque, in ogni caso, di concludere che nella testa di Riina, vuoi perché qualcuno glielo avrà insufflato, vuoi perché lo avrà lui stesso elaborato, si era fissato un obiettivo non rinunciabile, di importanza tale da compensare i rischi che correva resuscitando l’odiatissimo 41-bis ormai moribondo. In cambio di che cosa? Questo è il punto decisivo da scoprire o altrimenti si gira a vuoto. Una risposta potrebbe venire dal pentito Salvatore Cancemi, che, nella sentenza di primo grado del Borsellino ter, ha dichiarato: «Per agevolare la creazione di nuovi contatti politici occorreva eliminare chi come Borsellino avrebbe scoraggiato qualsiasi tentativo di approccio con cosa nostra. Riina era stato accompagnato per la manina nella organizzazione della strage. Infine, egli aveva assicurato agli altri boss della cupola che la strage di Borsellino sarebbe stata alla lunga un bene per tutta cosa nostra». Nel medesimo contesto Cancemi fa anche il nome di Berlusconi e di Dell’Utri, indicandoli come soggetti da appoggiare ora e nel futuro. Era molto interessante, ma per quanti sforzi si possano fare non è dato scorgere un qualche possibile collegamento con mafia-appalti se non lavorando di fantasia.

Sta di fatto che il 41-bis poteva sparire e invece restò in piedi senza che Riina e cosa nostra fossero in qualche modo compensati. Francamente, la scelta di concentrarsi esclusivamente sugli appalti, secondo me, che già di per sé stessa era debole, si indebolisce ancora di più. Anche perché l’attività della procura di Palermo in materia di appalti in quel periodo è stata intensa e con risultati positivi. Rinvio alla relazione di cui diremo tra poco che riguarda proprio mafia-appalti nell’arco di un decennio fino al 1999.

Comunque sia, ovviamente, la vicenda di Falcone e quella di Borsellino sono vicende molto complesse che non si possono semplificare per amore di una tesi o peggio ancora per la strumentazione di una tesi, quella di mafia-appalti, contro tutte le altre.

Non dimentichiamo il pensiero di Falcone che Giovanni Bianconi usa come esergo del suo libro: «Non pretendo» – dice Falcone – «di avventurarmi in analisi politiche, ma non mi si vorrà far credere che alcuni gruppi politici non si siano alleati a cosa nostra per una evidente convenienza di interessi nel tentativo di condizionare la nostra democrazia ancora immatura, eliminando personaggi scomodi per entrambi». Salto per cercare di rubare tutto il tempo che posso e vado a pagina 25, a un capitolo che ha un titolo molto impegnativo, forse troppo: perché è stato ucciso Paolo Borsellino? Dobbiamo fissare, a mio avviso, alcuni punti.

Primo punto: la fonte sono il generale Mori e il colonnello De Donno, che d’ora in poi chiamerò Mori e De Donno per velocizzare.

Il 25 giugno del 1992, nella caserma dei Carabinieri di Carini, Palermo, in tutta segretezza viene organizzato e si svolge un incontro con Paolo Borsellino, richiesto da Paolo Borsellino, che voleva conoscere De Donno, secondo alcuni pubblici ministeri di Palermo, autore del cosiddetto «anonimo Corvo 2».

Paolo Borsellino in questo incontro collega mafia-appalti a Capaci. La fonte sono Mori e De Donno. Considera mafia-appalti prioritaria, la vuole riprendere, ottiene la disponibilità di Mori e De Donno e propone tempi di sviluppo con inizio alla metà del mese successivo al suo rientro da una rogatoria tedesca.

Ci si accorda perché le indagini siano riservate ed esclusivamente dirette da Paolo Borsellino.

Per anni su questa riunione del 25 giugno è calato un totale silenzio, un silenzio incomprensibile, si legge in una ordinanza di archiviazione del 1998 del GIP di Caltanissetta Gilda Loforti a pagina 189. Dice la GIP: «Sorprende che Mori e De Donno abbiano riferito di questo singolare incontro presso la caserma di Carini soltanto a distanza di anni, tra la fine del 1997 e gli inizi del 1998, secondo quando riferito da De Donno davanti alla corte di assise di Caltanisetta» – sto leggendo l’ordinanza di Li Pera – «e non con immediata tempestività, come avrebbe dovuto, al contrario, suggerire la loro veste istituzionale, tenuto conto che ad appena qualche settimana da quell’incontro, il 25 giugno, era stata consumata in Italia, a meno di due mesi di distanza da quella di Capaci, la seconda tra le stragi più efferate, quella di via D’Amelio, e tutti gli organi investigativi erano alla ricerca di uno spunto qualsiasi per individuare esecutori e mandanti, esterni e interni» Il colonnello De Donno sostiene di aver parlato di questo incontro a Caltanissetta. Esiste, in effetti, un verbale di De Donno davanti ai pubblici ministeri di Caltanissetta Boccassini e Cardella, in data 11 dicembre 1992. In questo verbale De Donno dichiara: «Circa un mese dopo la consegna a Falcone del dossier mafia-appalti, quindi circa un mese dopo il febbraio 1991, Paolo Borsellino, allora procuratore di Marsala, chiese di incontrarmi per conoscere, con tutti i limiti del caso, i risultati dell’indagine che il ROS stava svolgendo. Borsellino, infatti, aveva già avviato un’indagine nel circondario di Marsala, in particolare su Pantelleria, concernente gli appalti e voleva verificare se tra le due indagini – la sua e quella del ROS – ci fossero punti di contatto. In particolare, Paolo Borsellino nella sua indagine si era dovuto interessare di Siino Angelo, che era già stato oggetto di indagine da parte del ROS». De Donno dice di non avere avuto molti contatti con Paolo Borsellino, ma pochi giorni prima di via D’Amelio fu Borsellino a volerlo incontrare nell’ufficio del ROS di Palermo. Borsellino chiese notizie sulle indagini di De Donno, il quale disse che cosa ne pensava della vicenda oggetto dell’informativa di cui sopra, quella consegnata nel 1992. In particolare, parlò del ruolo – De Donno – di Angelo Siino, sottolineando che, a suo parere, era il punto nodale di raccordo tra mafia e sistema economico imprenditoriale, persona – dice De Donno – non soltanto importante, ma addirittura insostituibile per la difficoltà di riallacciare la rete di collegamento che aveva saputo crearsi.

Paolo Borsellino chiese, poi, notizie di un fatto raccontato da il Sole24Ore circa un appunto dato da Falcone a un giornalista, che riguardava le critiche di Falcone verso Giammanco.

Questo lo salterei, non è essenziale.

È importante, invece, notare che l’incontro a tre, di cui ho parlato in precedenza, in questo verbale di De Donno davanti a Boccassini e Cardella svanisce, quindi mette anche in ombra il collegamento causale tra la morte di Paolo Borsellino e il dossier. Non è più un incontro a tre nella caserma, ma è un dialogo a due, sempre che non ci siano altri verbali che io non conosco.

L’avvocato Fabio Repici, legale di Salvatore Borsellino, ha scovato un verbale di Caltanissetta del maresciallo Carmelo Canale davanti al pubblico ministero Gozzo, all’aggiunto e ai pubblici ministeri Di Leo e Paci del 13 dicembre 1992, siamo avanti negli anni. Canale premette che il tempo trascorso potrebbe aver sbiadito i suoi ricordi, parla della riunione del 25 giugno – è fondamentale questa riunione, almeno in una prima divulgazione – e dichiara: «Quanto alla cosiddetta indagine mafia-appalti un giorno Borsellino mi disse che era arrivato un anonimo molto voluminoso diretto a moltissime persone e qualche suo collega di Palermo era convinto che l’autore dell’anonimo fosse De Donno, che aveva fatto le indagini su mafia-appalti, di cui si parlava nell’anonimo». Qui sicuramente c’è una sovrapposizione con il Corvo 2, ma è impossibile dirlo.

Comunque, su richiesta di Borsellino, Canale organizzò un incontro, al quale partecipò anche Mori, nella caserma Carini. Paolo Borsellino e Canale si recarono all’incontro in incognito, cioè uscendo dai sotterranei del Palazzo di giustizia, e Paolo Borsellino senza la scorta. Prima di allora Borsellino non aveva mai manifestato interesse – dice Canale – né a vedere De Donno né riguardo l’indagine mafia-appalti, anche se De Donno lo aveva già conosciuto quando De Donno era andato a Marsala proprio a portargli il rapporto mafia-appalti, ma non se lo ricordava – dice Canale – a dimostrazione della sua assoluta mancanza di interesse per l’argomento. Dopo questo, Canale accompagnò Borsellino all’aeroporto.Pag. 15

A parte il lunghissimo inspiegabile silenzio, il quadro – in base agli elementi che ho esposto fino ad ora, gli elementi fin qui disponibili – appare piuttosto incerto e confuso.

Ragioniamo come se ancora la versione di partenza, l’incontro del 26 giugno, non fosse in discussione. Emerge un dato indubbiamente di grande interesse: l’interesse di Borsellino verso mafia-appalti, che lo porta ad avviare concretamente un programma di lavoro, fissando i tempi di inizio. È necessario, però, secondo me, imprescindibile, per dare un senso logico al collegamento di mafia-appalti con l’eliminazione di Borsellino, sapere che cosa nostra conosceva questo interesse di Borsellino.

L’incontro del 25 giugno 1991 avviene in condizioni di assoluta segretezza, e per come è stato organizzato e per come si è svolto. Canale – lo abbiamo visto – ci va in incognito, uscendo dai sotterranei. L’avvocato Trizzino, con un’immagine molto efficace, ha evocato le riunioni dei Carbonari. Questo modus operandi è scarsamente compatibile, per non dire del tutto incompatibile, con la conoscenza da parte di cosa nostra da parte di un soggetto estraneo alla riunione, della riunione stessa. Se questa conoscenza fuori dalla riunione, oltre la cerchia dei partecipanti alla riunione, è molto difficile per le modalità stesse di assoluta segretezza della riunione, il collegamento dell’omicidio di Borsellino con mafia-appalti si sfilaccia un po’ o va in crisi.

Possiamo accantonare o non affrontare funditus alcuni interrogativi, che altrimenti dovremmo porre a tutto tondo.

Non risulta che Borsellino, procuratore aggiunto, quindi legittimato a farlo, abbia mai parlato della riunione del 26 giugno o di quanto in essa concordato con il ROS sul piano investigativo a Lo Forte e Scarpinato, suoi sostituti, che pure stavano lavorando su mafia-appalti. Perché? Per me rimane un interrogativo. Per parte loro, non sembra che Mori e De Donno abbiano detto nulla a Borsellino di Ciancimino e dell’inizio della cosiddetta «trattativa» né di quanto stava accadendo a Catania con Li Pera, da Palermo forzosamente trasferito a Catania. Perché tutto questo riserbo?

PRESIDENTE. Vogliamo fare una pausa? No, va bene.

GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. C’è ancora un capitolo da scrivere. In un lasso di tempo, che non riesce meglio a precisare, orientativamente tra Capaci e i primi giorni di luglio, Giovanni Brusca riceve da Riina un ordine: «Sospendi la preparazione dell’omicidio Mannino» di cui aveva incaricato Brusca «perché ci sono esigenze più immediate da affrontare». Secondo Brusca, Riina, per una serie di notizie e valutazioni connesse, riteneva prioritaria l’eliminazione di Borsellino.

Dopo Brusca possiamo ricordare Cancemi, che parla di eliminazione di Paolo Borsellino per agevolare la creazione di nuovi contatti politici. Comunque sia, c’è un dato obiettivo di base: Riina Paolo Borsellino lo vuole morto più presto di quanto dovesse avvenire.

Anticipo che Brusca motiva parlando di notizie e valutazioni di Riina e Cangemi di nuove alleanze. Nessuno dei due parla di mafia-appalti. Quindi, di nuovo, se ci si ferma a questi dati, che però sono dati importanti, è un collegamento difficilmente proponibile, se non del tutto improponibile.

Attenzione, però. Facciamo anche un ragionamento che potrà sembrare persino un po’ provocatorio, ma che vuole essere soltanto un esercizio di logica. Gli ufficiali del ROS, Mori e De Donno, e l’avvocato Trizzino seguono due tesi. Prima tesi: mafia-appalti è la causa della morte di Paolo Borsellino. Seconda tesi: mafia-appalti muore a sua volta sabotata per l’archiviazione indebita e compiacente richiesta da pubblici ministeri considerati felloni, o quasi, in piena estate 1992, quando tutti pensano solo alle vacanze, allo svago, al divertimento e nessuno si interessa di archiviazioni e cose simili.

Queste due tesi, se ci pensiamo un attimo, sono come un cane che si morde la coda, innescano un cortocircuito: neanche il sanguinario Riina avrebbe mai fatto uccidere qualcuno perché non si occupi di una cosa che sta già morendo, scomparendo da sola. Invece, pur di denigrare la procura di Palermo del 1992, si prospettano due tesi contraddittorie, che si annullano vicendevolmente, perché conta soprattutto accusare la procura di qualcosa. Il famoso detto: calunniate, calunniate, qualcosa resterà.

In questa brutta storia, di certo potrebbe esserci soltanto il pessimo affare, cioè l’harakiri di Riina sul 41-bis, di cui ho già parlato, un rebus che rimane irrisolto e che avvolge la vicenda con una fitta coltre di nebbia, che non è dipanata. Prima conclusione: non vi sono, secondo me, allo stato degli atti, elementi sufficienti perché nella ricerca della verità in ordine alle cause della morte di Borsellino si possa puntare, secondo logica e buonsenso, sul collegamento mafia-appalti, men che mai esclusivamente. Fondamentale al riguardo è una testimonianza di un magistrato, collega e amico di Borsellino, di nome Davide Monti. Depone al «Borsellino bis» di un incontro con Paolo Borsellino a Palermo intorno alle ore 20 del giorno prima della strage, neanche 24 ore. Borsellino dice a Davide Monti che c’era una spaccatura nella procura di Palermo, forse il «nido di vipere». Giammanco è responsabile di una mala gestione dell’ufficio, ha perseguitato Falcone costringendolo ad andarsene. Anche Borsellino non andava d’accordo con lui e non lo apprezzava, ma invece dello scontro, Borsellino dice a Monti: «Preferisco il tentativo di arrivare a risultati utili». Borsellino dice a Davide Monti: «La cosa che mi preme di più in questo Pag. 18momento è cercare elementi di ricostruzione della strage di Capaci». Non c’è nessun accenno a mafia-appalti.

Tirando le fila, ho cercato di fare un discorso fondato su un andamento storico-fattuale e la conclusione mia è che il collegamento con mafia-appalti non ci sta. Poi sono passato al piano della logica delle due tesi, che fanno a pugni, e anche sul piano della logica mafia-appalti non ci sta.

Poi c’è questa testimonianza di Davide Monti, che è come Borsellino che parlasse per la voce del collega. Il verdetto su questa vexata quaestio è come se fosse in qualche modo – scusate la retorica, ma è così – pronunziato proprio da Borsellino.

Allora, mi direte, rimane un problema: perché Borsellino è stato ucciso? Paolo Borsellino è stato ucciso per un motivo, a mio avviso, ben preciso, ma anche molto semplice: è stato ucciso perché era Paolo Borsellino, il nemico più odiato, insieme a Falcone, da cosa nostra perché responsabile di una formidabile tagliata di faccia dell’organizzazione criminale con il maxiprocesso che ha decretato la fine del mito dell’impunità di cosa nostra. Quando il 30 gennaio 1992 le condanne diventano definitive, cosa nostra è costretta a reagire per recuperare quello che può: da un lato, colpisce i traditori, perché chi deve capire capisca e rientri o rimanga nei ranghi; dall’altro, colpisce Falcone e Borsellino, trucidati – come detto – sia per una vendetta postuma sia per il tentativo di seppellire per sempre con il sangue il loro metodo vincente, il lavoro del pool.

Borsellino, lasciatemelo dire, era ed è tuttora nella nostra mente, nella mente di tutti. Non commettiamo l’errore di cancellarlo sminuzzandone l’altissima figura umana e professionale per raccogliere soltanto le briciole che ci piacciono o ci convengono di più. Non commettiamo, per favore, questo errore.Pag. 19

Naturalmente, oltre alla pista mafia-appalti ce ne sono altre che dovrebbero essere percorse o possono essere percorse, ma questo è un compito della Commissione e non mi permetto di insegnare niente a nessuno, anche se ho un elenco di possibilità.

PRESIDENTE. Ovviamente può farle.

GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. Lo faccio. Grazie.

La tesi che punta esclusivamente sul collegamento tra Paolo Borsellino e mafia-appalti porta la Commissione – ho osato scrivere – in un vicolo cieco, perciò secondo me è necessario trovare altre strade.

Ne ho elencate, a titolo meramente esemplificativo, sicuramente non esaustivo, alcune.

La paura che, alla lunga, in procura avrebbe finito per comandare più Borsellino che Giammanco. Questo, per un’organizzazione criminale come cosa nostra, era decisamente una perdita.

La preoccupazione per quello che Mutolo – o altri – poteva in quel momento rivelare a Paolo Borsellino.

La paura che altri potessero pentirsi, attratti dall’indiscutibile carisma professionale di Paolo Borsellino, e uno ce l’abbiamo: Lo Cicero.

La paura per un’intervista a Canal Plus fatta da quel Calvi prima di Capaci.

La paura che Signorino potesse aver ricevuto da Borsellino qualche confidenza di troppo.

La pista nera, che indicherà Lo Cicero, che si stava pentendo. Un amico traditore, di cui ha parlato recentemente una AGI che riferisce il pensiero dell’avvocato Repici. Le piste segnalate a questa Commissione da Roberto Scarpinato, magari – ho letto – affidandole alle cure di un Comitato ristretto suggerito da Luciano Violante ad Atreju il 16 dicembre 2024.

Questo per quanto mi riguarda.

Proseguendo nella esposizione della mia memoria, voglio passare al capitolo che s’intitola «Ciancimino». Su richiesta di Vito Ciancimino, veicolata dagli ufficiali del ROS, Mori e De Donno, la procura di Palermo, a partire dal 27 gennaio 1993 – io ero arrivato il 15 gennaio –, ha aperto una lunga serie di interrogatori nel carcere di Rebibbia. Questi interrogatori li ho condotti personalmente con uno degli allievi prediletti di Borsellino che era il magistrato Antonio Ingroia. I carabinieri del ROS hanno assistito a tutti questi interrogatori, ora in coppia Mori e De Donno, più spesso soltanto De Donno. Gli ultimi interrogatori furono affidati al sostituto Luigi Patronaggio, in un caso – li continuò anche quando io me ne andai da Palermo – con la partecipazione del nuovo procuratore capo di Palermo, Pietro Grasso. Ad alcuni interrogatori presenziò anche il difensore di fiducia di Ciancimino. Mori e De Donno non ebbero mai niente da eccepire, mai niente da chiedere, e neppure ci si è avvalsi di quello spazio di autonomia decisionale consentito che è stato rivendicato per la mancata sorveglianza del covo di Riina dopo il suo arresto.

Soltanto una trentina di anni dopo questi due ufficiali del ROS, Mori e De Donno, decidono all’improvviso di accusare Caselli e Ingroia con una tesi che ai due malcapitati appare francamente sbagliata e lesiva nei nostri confronti. La tesi di Mori e De Donno è questa: non avremmo adeguatamente sfruttato per le indagini l’ex sindaco mafioso di Palermo, Vito Ciancimino, con il rammarico – dicono i due ufficiali – che «il treno passa una sola volta nella vita». In verità, a noi Ciancimino è sembrato più che altro uno che si muoveva secondo un copione preciso, finalizzato, che fosse lui a sfruttare gli inquirenti, senza nessun ritorno in termini di fattiva collaborazione. Comunque sia, per propagandare la loro tesi, Mori e De Donno hanno scritto un corposo saggio, che molti di voi sicuramente conoscono, L’altra verità, uscito nel 2024, che hanno riproposto in molte sedi, credo anche in questa Commissione.

Nel libro, Mori e De Donno utilizzano amplissimamente un dattiloscritto di Ciancimino intitolato Le mafie. Ciancimino in questo dattiloscritto, che è corposo, si auto-elogia come persona leale, dal comportamento sempre ineccepibile, mentre era spietato nei confronti di Falcone: lo deride chiamandolo ripetutamente «il nostro» o «il magnifico nostro» e lo copre di insulti, un diluvio di insulti volgari, tipo «bugiardo e scorretto», «delirante», «cialtrone», «imbecille in malafede». Non meno vergognose le parole che don Vito riserva a Borsellino: «È inconcepibile che una persona dotata di tale testa possa continuare a fare il magistrato». Nessuna pietà per i due magistrati uccisi dalla mafia, soltanto un odio feroce. Un comportamento totalmente in distonia rispetto ai requisiti occorrenti per riconoscere un potenziale pentito affidabile. A maggior ragione se, come fa Ciancimino, si pretende con arroganza, con iattanza, preliminarmente e a prescindere, la patente di collaborante, con i benefici connessi, basata su un atto di fede o giù di lì.

Non è vero, mi spiace dirlo, quanto sostenuto dal generale Mori, che avremmo, noi pubblici ministeri precedenti, preteso che Ciancimino ammettesse di essere un uomo di fede.

Non risulta dai verbali, non so da dove possano aver preso questa cosa, che non mi risulta.

Sta di fatto che, dopo una prima serie di infruttuosi interrogatori, abbiamo contestato Ciancimino, e i due ufficiali del ROS lo ricordano nel loro libro a pagina 190: «Nella convinzione che le sue dichiarazioni non palesino una reale volontà di collaborare, ma soltanto l’intenzione di diminuire la portata Pag. 22delle sue responsabilità, lo abbiamo invitato a fornire dichiarazioni che vadano realmente nel senso di una effettiva collaborazione». Ciancimino, per superare questa impasse, ha chiesto di essere scarcerato per poter operare come infiltrato dei carabinieri. Un coup de théâtre che, ovviamente, non ha funzionato.

Abbiamo fatto fatica – faccio fatica ancora oggi – a capire come possano Mori e De Donno, che sostengono di aver avuto un unico scopo, vendicare Falcone e Borsellino, sponsorizzare Ciancimino, dandogli un credito postumo, quasi incondizionato, e scorgendone una straordinaria opportunità di lotta alla mafia, invece di una inaffidabilità e ambiguità, che sono i tratti caratteristici, a mio avviso, di Ciancimino, corleonese nelle mani di corleonesi, come è stato altre volte definito.

Eppure, secondo Mori e De Donno, nuove indagini si sarebbero potute o dovute fare utilizzando gli spunti offerti da Ciancimino. Se non fosse che Ciancimino non va oltre un impasto, talora surreale, di suggestioni, illazioni, deduzioni, sensazioni, cose dette a metà o semplicemente pensate, in sostanza chiacchiere, senza fondamento o significato, prive di prospettive concrete, processualmente parlando.

Un esempio per tutti: nelle pagine 212 e 213 del loro libro – ne parlano Mori e De Donno – Ciancimino tira in ballo il cosiddetto «architetto», cioè il possibile autore del genio politico che portò a eleggere un Capo dello Stato diverso da Andreotti. Sostiene Ciancimino: «Io ho in testa il nome del possibile architetto, ma non ne ho le prove» e poi precisa: «le notizie al riguardo le ho raccolte nel corso delle passeggiate lungo le vie di Roma, salotto dove ho orecchiato parole che mi hanno indotto a parlare dell’architetto». Tutto qua. Nondimeno, i due ufficiali nel loro libro escono con una teoria singolare: premettono che forse sarebbe stato impossibile andarePag. 23a dibattimento – pagina 200 del loro libro – e, nonostante ciò, loro stavano per sbaragliare ciò che non poteva essere sbaragliato, perché Ciancimino avrebbe potuto portare le indagini a livelli mai toccati prima – pagina 118 del libro –, beninteso, dibattimento escluso, quindi girando a vuoto, senza sbocchi di una qualche utilità, avendo gli stessi Mori e De Donno ammesso poco prima che il dibattimento era di fatto inarrivabile.

Perché tutto questo? Una risposta, a mio avviso, la possiamo trovare nelle pagine 199 e 200 del libro di Mori e De Donno, dove si legge: «Torna alla mente di Mori e De Donno sempre la stessa ossessiva domanda: e se ci fosse stato il dottor Falcone o il dottor Borsellino? Non sappiamo cosa sarebbe potuto succedere, ma di una cosa siamo sicuri: non ci sarebbe stato il processo trattativa Stato-mafia». Una tesi che ritroviamo poche pagine oltre – pagina 218 – quando Mori e De Donno parlano di una terribile aggravante, appunto la presunta trattativa Stato-mafia.

In altre parole, a parte il malvezzo di interpellare i morti come fosse una seduta spiritica, usurpando competenze psicosociali che non mi appartengono, provo ad azzardare l’ipotesi che il libro su Ciancimino sia una risposta maturata in un contesto di recriminazioni rancorose all’inchiesta Trattativa.

Questa delle recriminazioni rancorose, che spesso tracimano in livore, è la chiave di lettura, secondo me, e di comprensione di molte delle analisi che ho fatto. Che questa sia una chiave di lettura, le recriminazioni rancorose, vien fuori – è antipatico, ma necessario – da una lunga intervista televisiva a Gaia Tortora su La7e poi a vari quotidiani, in cui il generale Mori dichiara di voler vivere a lungo per vedere morti i suoi nemici. Frase che, anche a non volerla interpretare come una specie di anatema o di fatwā, è comunque sintomatica di un risentimento Pag. 24rancoroso, di certo non compatibile con obiettività e serenità di giudizio.

Quanto a De Donno, interfaccia di Mori anche per il risentimento suddetto, non si possono non ricordare alcuni precedenti rilevanti sul piano della attendibilità. Cito il primo, il principale: a margine della conferenza stampa sull’arresto di Riina, in un primo momento De Donno ebbe a rivelare a tre giornalisti – Cavallaro del Corriere della Sera, Bolzoni di la Repubblica e Rosato di L’Unità – che qualcuno per la vergogna avrebbe dovuto andarsene da Palermo, per poi precipitosamente smentire, con relative contestazioni e polemiche di quanto aveva dichiarato.

Poi ci sono anche dichiarazioni del 2013 all’università di Chieti, secondo cui il covo di via Bernini di Riina era stato filmato numerose volte prima del suo arresto, cosa che non risultava mai successa. Talché De Donno farà una clamorosa retromarcia, dichiarando di aver fatto confusione con la sorveglianza di un altro covo.

Un altro riscontro di quello che ho detto prima, del clima di livoroso rancore, seguendo i lavori di questa Commissione, è quando, su domanda di uno dei componenti della Commissione che legge due intercettazioni telefoniche, conversazioni tra De Donno e Dell’Utri e tra Dell’Utri e Mori, risponde in maniera abbastanza seccata: «Io faccio indagini e sono anche bravo. Di politica non mi occupo». Queste conversazioni le avete sentite, le ricorderete, sono indubbiamente interessanti. Mori e De Donno sono entusiasti per l’annullamento con rinvio. Ci sarà una sentenza definitiva di condanna a sette anni. De Donno ribadisce la sua imperitura stima nei confronti di Dell’Utri. Sarà condannato – ripeto – a sette anni. E Mori ci mette del suo dicendo che per la magistratura di Palermo egli ha una totale disistima.

È da ricordare che per Dell’Utri ci sarà non soltanto la condanna a sette anni. C’era già stato un processo con arresto e condanna nel 1995 a Torino per reati fiscali e frode.

Se vogliamo completare il quadro, la deposizione di Virginio Rognoni, 11 giugno 1981, contenuta nella sentenza ordinanza del 1991 che riguarda gli omicidi politico-mafiosi della città, in particolare quello di Piersanti Mattarella. Rognoni depone che Piersanti Mattarella lo va a trovare a Roma e gli esprime il suo dissenso e la sua grande preoccupazione per le notizie sulle pressioni che l’ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, uomo di discussa, ambigua e dubbia personalità – virgolettato – stava mettendo in atto per ottenere un reinserimento a un livello di piena utilizzazione politica all’interno del partito della Democrazia Cristiana. Questo dato lo potete trovare, se volete, nel volume di Giuliano Turone Crimini inconfessabili, a pagina 133.

PRESIDENTE. Abbiamo concordato con il dottore che lui, in realtà, ha altre parti, però possiamo dividere il lavoro, tenendo sempre conto che sono le ore 15.25 e che alle ore 16 sarà necessario interrompere la seduta. Se ritenete, possiamo fare delle domande su questa prima parte, fermo restando che il dottore ha già dato disponibilità, magari non in presenza, ma da remoto, come deciderà lui stesso, per continuare.

Se siete d’accordo, sospendiamo i lavori per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 15.20, riprende alle ore 15.25)

PRESIDENTE. Prima di chiudere per permettere ai colleghi di andare in Aula a votare, do la parola al dottor Caselli per indicarci i punti sui quali ancora dovrà intervenire nella prossima seduta.

GIAN CARLO CASELLI, già procuratore della Repubblica. Io avevo preparato – ho qui davanti a me – una memoria di circa Pag. 26ottanta pagine che tratta vari argomenti.

Il primo, l’introduzione, l’ho svolto, il «Pessimo affare» l’ho svolto, «Perché via D’Amelio» l’ho svolto, di Ciancimino ho parlato.

I capitoli successivi sono intitolati uno alla questione Siino, uno alla questione mafia-appalti in generale, uno alla questione Li Pera in particolare e uno alla cosiddetta «doppia informativa».

C’è poi un capitolo sulle «cooperative rosse» e uno sulle «recenti scoperte», chiamiamole così, dell’avvocato Repici, che sono di pubblico dominio perché ne hanno parlato i giornali.

Poi avevo preparato alcune schede su Agnese Borsellino, su Gioè e sugli attentati agli oggetti artistici e infine alcune considerazioni en passant.

Se vogliamo andare avanti, potrei parlare di Li Pera.

PRESIDENTE. Mi sembra troppa carne al fuoco per trattarla in mezz’ora.

Intanto la ringrazio per questa prima parte di audizione e le chiedo, quando sarà pronto, di girarci comunque anche il documento, in modo che i commissari possano leggerlo, e alla fine di questa seduta di indicarci delle date in cui è disponibile. Grazie.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.30.

31.7.2025 Caselli, dietro morte Borsellino non c’è indagine mafia-appalti – ANSA

“Non ci sono elementi per dire che la strage via D’Amelio sia collegata all’indagine mafia-appalti e, inoltre, nè prima del mio arrivo alla procura di Palermo nè dopo c’è stata una cattiva gestione di quell’indagine.

Ridurre la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, eroi moderni di epica grandezza, al tentativo di fermare l’inchiesta mafia-appalti significa ridimensionare il loro valore storico.

Entrambi, sia Falcone che Borsellino, sono stati uccisi per una vendetta postuma di Cosa nostra che li riteneva i suoi peggiori nemici.

In più Borsellino fu fermato per impedire che riferisse ai magistrati di Caltanissetta, qualora mai l’avessero convocato, quanto a sua conoscenza sull’attentato a Falcone”.

Lo ha detto l’ex procuratore di Palermo Giancarlo Caselli nel corso della sua audizione davanti alla commissione nazionale antimafia nell’ambito delle attività d’indagine svolte sulla strage costata la vita al giudice Borsellino e alla sua scorta.

“Trovo ingiusto strumentalizzare una tesi a discapito di altre”, ha aggiunto.

Caselli, che ha retto al Pocura di Palermo dopo le stragi mafiose del ’92 (dal 1993 al 1999), ha anche ricordato i successi dell’azione della magistratura di quegli anni. “Dopo la reazione dello Stato seguita agli attentati del ’92 c’è stato il più alto numero di collaborazioni con la giustizia, segno di un cambio di egemonia politica e sociale perché il mafioso si pente quando si fida dello Stato – non dimentichiamo poi i successi contro l’ala militare di cosa nostra, che ha subito colpi durissimi (come le condanne a 650 ergastoli e centinaia di anni di carcere), e le indagini sul lato oscuro dei rapporti tra pezzi Stato e boss”. Caselli ha rivendicato dunque i meriti e i successi della sua Procura. “Quei magistrati – ha spiegato – hanno diritto a rispetto autentico e spargere fango non è compito della commissione Antimafia”.

L’ex procuratore capo di Palermo Caselli in Commissione antimafia: «Le stragi del ’92 sono una vendetta postuma, non c’entra mafia-appalti»

«Non esistono elementi sufficienti a collegare la strage di via D’Amelio al dossier su mafia e appalti». Lo ha affermato Gian Carlo Caselli, già procuratore di Palermo, nell’audizione in corso davanti alla Commissione antimafia. «Falcone e Borsellino – ha ricordato Caselli – sono due eroi moderni, di epica grandezza, veri e propri giganti della storia non solo giudiziaria e non solo italiana. Dire che sono stati uccisi solo per i collegamenti con la vicenda mafia e appalti equivale a farne funzionari solerti, onesti, capaci, ma ben al di sotto di quello che fu il loro reale valore». «Il mio affetto per i familiari di Borsellino è sincero e profondo, legato a eventi che hanno cambiato l’Italia e le nostre vite: l’avvocato Trizzino ha potuto illustrare fin da subito le conclusioni che a mio avviso vanno raggiunte, ovvero la presenza di vipere nella Procura di Palermo nel 1992 e la configurabilità di un collegamento tra via d’Amelio e l’inchiesta mafia-appalti», ha proseguito l’ex procuratore capo di Palermo.

«Di fronte alle critiche rispetto al mio operato da procuratore non posso che formulare alcune osservazioni – continua Caselli, – Procura e magistratura di Palermo sono state in prima linea insieme a politica, Forze dell’Ordine, esercito e società civile per impedire che il nostro Stato diventasse assoggettato alla mafia e la nostra democrazia venisse travolta: un dato importante è il numero di mafiosi che dopo le stragi si sono pentiti e hanno collaborato con la giustizia, in pochi anni siamo passati da un numero esiguo a uno molto elevato. Come ci ha insegnato Falcone, il mafioso si pente e collabora con la giustizia quando comincia a fidarsi dello Stato: anche in virtù delle confessioni rese dai pentiti siamo riusciti a catturare un numero importante di mafiosi latitanti».

«Agli arresti sono seguiti i processi, basati sempre su prove consistenti: l’ala militare di Cosa nostra è finita alla sbarra, con 650 ergastoli e centinaia di condanne da trent’anni in giù; mai ce ne sono state così tante nella storia di Palermo. Si è inoltre impostata una nuova strategia d’attacco al lato oscuro del sistema mafia, indagando le relazioni esterne con settori della società civile e dello Stato, così da affrontare anche la cosiddetta criminalità dei potenti. Nessuno pretende che i pm di Palermo vengano pensati come salvatori della patria, ma di sicuro hanno diritto a un rispetto autentico: mettere in funzione macchine che spargano dubbi non è certo compito di una commissione parlamentare».

«Le stragi di Capaci e di via d’Amelio sono una vendetta postuma di Cosa nostra contro Falcone e Borsellino, acerrimi nemici, e il tentativo di seppellire nel sangue un metodo di lavoro vincente, quello del pool. Il presunto legame con l’inchiesta mafia appalti è allo stato del tutto indimostrato». conclude Caselli.

Omicidio di Paolo Borsellino, Caselli: “Fu ucciso perché era il nemico più odiato di Cosa nostra”

Queste le parole di Giancarlo Caselli, ex Procuratore di Palermo davanti alla Commissione nazionale antimafia. Paolo Borsellino “fu ucciso per un motivo semplice: Perché era Paolo Borsellino, il nemico più odiato di Cosa nostra. Responsabile del maxiprocesso che ha decreto la fine dell’impunità di Cosa nostra e quando le condanne divennero definitive Cosa nostra fu costretta ad agire”. Sono le parole di Giancarlo Caselli, ex Procuratore di Palermo davanti alla Commissione nazionale antimafia. Caselli: “Non dimentichiamo poi i successi contro l’ala militare di cosa nostra, che ha subito colpi durissimi” “Dopo la reazione dello Stato seguita agli attentati del ’92 c’è stato il più alto numero di collaborazioni con la giustizia, segno di un cambio di egemonia politica e sociale perché il mafioso si pente quando si fida dello Stato. Non dimentichiamo poi i successi contro l’ala militare di cosa nostra, che ha subito colpi durissimi e le indagini sul lato oscuro dei rapporti tra pezzi Stato e boss”. Così l’ex Procuratore di Palermo, Giancarlo Caselli davanti alla Commissione nazionale . “Trovo ingiusto strumentalizzare una tesi a discapito di altre. Non ci sono elementi per dire che la strage via D’Amelio sia collegata all’indagine mafia-appalti e, inoltre, né prima del mio arrivo alla procura di Palermo né dopo c’è stata una cattiva gestione di quell’indagine. Entrambi, sia Falcone che Borsellino, sono stati uccisi per una vendetta postuma di Cosa nostra che li riteneva i suoi peggiori nemici. In più Borsellino fu fermato per impedire che riferisse ai magistrati di Caltanissetta, qualora mai l’avessero convocato, quanto a sua conoscenza sull’attentato a Falcone”. Così, l’ex procuratore di Palermo Giancarlo Caselli proseguendo la sua audizione davanti alla commissione nazionale antimafia nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio. Federico Rosa QdS 31.7.2025

Falso! Falso! Falso! Caselli ha spazzato via la coltre di bugie che sta avvolgendo l’Antimafia

Gian Carlo Caselli, intervenendo oggi in Commissione parlamentare antimafia, ha spazzato via la coltre di falsità con la quale Mori, De Donno, Trizzino hanno fin qui avviluppato la Commissione Antimafia, scandendo ripetutamente e per titoli precisi: Falso! Falso! Falso!

Grazie a questo “sgombero” democratico sarebbe ora finalmente possibile guardare oltre ed intravedere le figure-negate dalla narrazione mainstream, quelle cioè sulle quali per nulla al mondo doveva cadere l’attenzione degli onorevoli commissari e dell’opinione pubblica. Figure-negate come Giuseppe Graviano, Paolo Bellini, Marcello Dell’Utri, Guido Lo Porto. Ovvero alcuni dei protagonisti, noti e meno noti, della transizione tra prima e seconda Repubblica. Personalità dalle traiettorie che intrecciano pericolosamente quelle degli attuali attori di governo. Di Giuseppe Graviano, cioè il collegamento ineludibile tra tutti i fatti stragisti del ’92-’93, mai preso in considerazione dalle ricostruzioni Mori-Colosimo, Caselli pare chiedersi: ma come diavolo è stato possibile? Forse, rispondo io, la totale scomparsa di Giuseppe Graviano dalla scena del crimine dipende dalle domande che Graviano avrebbe trascinato sulla ribalta, domande impertinenti ed insopportabili: dal bar Doney a Spatuzza, dall’arresto a Milano, alle “esternazioni” durante il processo “‘ndrangheta stragista”, fino al misterioso e spettacolare ruolo dello storico fiancheggiatore, il gelataio di Omegna, nella rocambolesca vicenda mediatico-investigativa che ha quasi rovinato la festa (al ROS) per la cattura di Matteo Messina Denaro e la carriera all’incauto Giletti, cui sarebbe stata fatta intravedere la foto maledetta della merenda sul lago di Berlusconi, Graviano, Delfino. Paolo Bellini cioè una delle fonti adoperate dagli uomini di Mori per tenere aperto il dialogo con Cosa Nostra, che a Mori avrebbe recapitato tramite il capitano Tempesta prova documentale delle richieste dei boss di Cosa Nostra, prova che Mori avrebbe distrutto come se niente fosse, forse ritenendo che negoziare è governare, non punire. Quel Paolo Bellini che è stato definitivamente condannato per la strage di Bologna del 2 Agosto del 1980, diventa così il secondo collegamento ineludibile tra eversione neo fascista, P2, apparati infedeli, Cosa Nostra e stragi. Con Bellini per Bologna è stato condannato, serve ricordarlo incidentalmente, anche Luigi Ciavardini, quello dell’abbraccio garrulo ed imperdonabile con la presidente Colosimo. Marcello Dell’Utri… be’, è Marcello Dell’Utri, quello che merita l’imperitura stima da parte di De Donno, in sintonia con lo stesso Mori (che invece disprezza i magistrati di Palermo), manifestata platealmente, col silenzio (assenso?) della presidente Colosimo, il 19 giugno scorso in Parlamento (nella sua articolazione sammacutiana). Nonostante le condanne prima per truffe societarie e fiscali, poi per mafia, nonostante l’informativa Grande Oriente, nonostante l’allarme lanciato dallo stesso, stimatissimo Borsellino,nella sepolta intervista alla tv francese Canal Plus due giorni prima della strage di Capaci, che illumina i rapporti tra Vittorio Mangano, Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi. Guido Lo Porto, dal 1972 parlamentare per nove legislature prima con la casacca del MSI poi AN, quindi presidente dell’ARS negli anni gloriosi di Berlusconi a Palazzo Chigi e di Cuffaro in quello dei Normanni. Compagno di scuola ed amico personale di Paolo Borsellino, come ricorderà egli stesso quando nel Maggio del 1992 prese pubblicamente le distanze dalla iniziativa del MSI che lo volle candidare alla Presidenza della Repubblica. Arrestato con il fascio-mafioso Pierluigi Concutelli già nel 1968, attovagliato con mafiosi di primordine coinvolti nella organizzazione della strage di Capaci secondo le confidenze di Alberto Lo Cicero. Confidenze, quelle di Lo Cicero, delle quali Borsellino era informato ed alle quali aveva attribuito grande rilevanza, tanto da volersene occupare personalmente: ma venne ucciso il giorno stesso in cui Giammanco gli diede la delega su Palermo (telefonandogli sorprendentemente alle 7:30 del mattino della domenica 19 luglio 1992… Come se non avesse proprio potuto attendere l’indomani). Giuseppe Graviano e Paolo Bellini, insomma, sembrerebbero circoscrivere la “base”, Marcello Dell’Utri e Guido Lo Porto “l’altezza” di un solido geometricamente incistato nel cuore della Repubblica italiana. Un solido dalle radici profonde negli apparati illegali posti a difesa dello status quo e che, tutt’altro che passato, continua a produrre i suoi mefitici frutti avvelenati, carichi di disprezzo per la Costituzione. Di questa solida cisti continueremo ad occuparci, ma oggi resti agli atti che quel “Falso! Falso! Falso!” ripetuto in Antimafia da Gian Carlo Caselli mi è parso una specie di acconto sul riscatto atteso fin da quel: “Assolto! Assolto! Assolto!”. FQ. DAVIDE MATIELLO 31.7.2025

L’affondo di Caselli: “Borsellino non morì per mafia&appalti”

Caselli contesta Borsellino: “Nella Procura di Palermo non c’era un nido di vipere”

L’inchiesta mafia e appalti non può essere collegata alla morte di Paolo Borsellino, la Procura di Palermo non ha avuto una cattiva gestione, da parte del generale Mario Mori c’è un risentimento rancoroso. Cosi ha parlato ieri Giancarlo Caselli, ex procuratore di Palermo, chiamato in audizione davanti alla Commissione antimafia che sta indagando sullestragi del 1992-93. In pratica quella di ieri (l’audizione proseguirà dopo l’estate, ndr) è stata una difesa a tutto campo da “critiche pregiudiziali e ingenerose” degli ex colleghi, ad iniziare da Roberto Scarpinato, il primo ad affermare che la strage di via D’Amelio non era legata all’indagine dei carabinieri del Ros. “Il mio affetto per i familiari di Borsellino è sincero e profondo, legato a eventi che hanno cambiato l’Italia e le nostre vite”, ha esordito Caselli, ma “di fronte alle critiche rispetto al mio operato da procuratore non posso che formulare alcune osservazioni”.

Caselli ha quindi iniziato il suo intervento ripercorrendo quanto accaduto in quegli anni, dove la magistratura di Palermo era in prima linea per impedire che il “nostro Stato diventasse assoggettato alla mafia e la nostra democrazia venisse travolta”. A riprova di ciò il magistrato ha elencato il grande numero di mafiosi che dopo le stragi si erano pentiti ed avevano iniziato a collaborare con la giustizia. “Come ci ha insegnato Falcone, il mafioso si pente e collabora con la giustizia quando comincia a fidarsi dello Stato: anche in virtù delle confessioni rese dai pentiti siamo riusciti a catturare un numero importante di mafiosi latitanti”, ha ricordato Caselli. “Agli arresti sono seguiti i processi, basati sempre su prove consistenti: l’ala militare di Cosa nostra è finita alla sbarra, con 650 ergastoli e centinaia di condanne da trent’anni in giù; mai ce ne sono state così tante nella storia di Palermo. Si è inoltre impostata una nuova strategia d’attacco al lato oscuro del sistema mafia, indagando le relazioni esterne con settori della società civile e dello Stato, così da affrontare anche la cosiddetta criminalità dei potenti”, ha aggiunto. “Nessuno pretende – ha precisato – che i pm di Palermo vengano pensati come salvatori della patria, ma di sicuro hanno diritto a un rispetto autentico: mettere in funzione macchine che spargano dubbi non è certo compito di una commissione parlamentare”.

Il clima in procura non era dunque quello velenoso e pericoloso descritto da Borsellino: “Nessuno ha remato contro di me, ma abbiamo tutti lavorato come un blocco coeso raccogliendo il testimone di Falcone, Borsellino, Scaglione, Costa, Chinnici e Terranova cercando di ispirarsi al loro esempio” e “se mai ci fu un nido di vipere se n’è dispersa la traccia”. Per il Caselli pensiero, Falcone e Borsellino furono due eroi moderni della storia non solo giudiziaria e non solo italiana. “Sostenere – ha quindi affermato –che sono stati uccisi esclusivamente perché volevano occuparsi di mafia e appalti equivale a farne dei funzionari onesti, ma ben al di sotto del loro valore storico”. Sul punto il magistrato ha ricordato che “il Maxiprocesso è un capolavoro giudiziario e la dimostrazione pratica che la mafia non è invincibile: se trasformiamo Falcone e Borsellino in esperti di bilanci depotenziamo le loro figure e togliamo un riferimento a quei giovani che non vogliono adagiarsi nell’indifferenza, nel disimpegno e nella rassegnazione, ma vogliono piuttosto operare per ottenere risultati socialmente utili”.

Ma allora perché sono morti Falcone e Borsellino? Alla domanda che nessuno ha fatto, Caselli ha così risposto: “La verità di base per Capaci e via d’Amelio resta una vendetta postuma di Cosa nostra contro i suoi più acerrimi nemici e un tentativo di seppellire nel sangue i loro metodi di lavoro vincenti”. “Il 41-Bis stentava a essere convertito in legge ed era di fatto accantonato, ma dopo la strage di via d’Amelio fu immediatamente recuperato. Se qualcuno avesse anche solo accennato al fatto che Riina poteva non sfruttare l’opportunità di sbarazzarsi del 41-Bis tutti lo avrebbero preso per pazzo”, ha precisato Caselli, fornendo così una ricostruzione diversa da quella fornita dai carabinieri del Ros e dai familiari di Borsellino.

Riina, ha continuato Caselli, “forse per una pulsione suicida anziché aspettare il 7 agosto, giorno in cui sarebbe scaduto il termine per la riconversione in legge, decise che l’attentato a Borsellino si dovesse fare il 19 luglio. La strage potrebbe essere stata compiuta per ribadire, raddoppiando l’efficacia offensiva, le stesse ragioni per le quali era stato ucciso Falcone, ovvero un tentativo di soffocare nel sangue il metodo del pool antimafia”. Paolo Comi L’UNITÁ 1.8.2025

31.7.2025 VERINI (PD) Caselli ha confermato quanto non sia possibile e quanto DEPISTANTE sia ridurre le cause della strage di Via D’Amelio al solo filone mafia e appalti

GIANCARLO CASELLI