Salvatore Sciullo 29 Ottobre 2025 IL RIFORMISTA

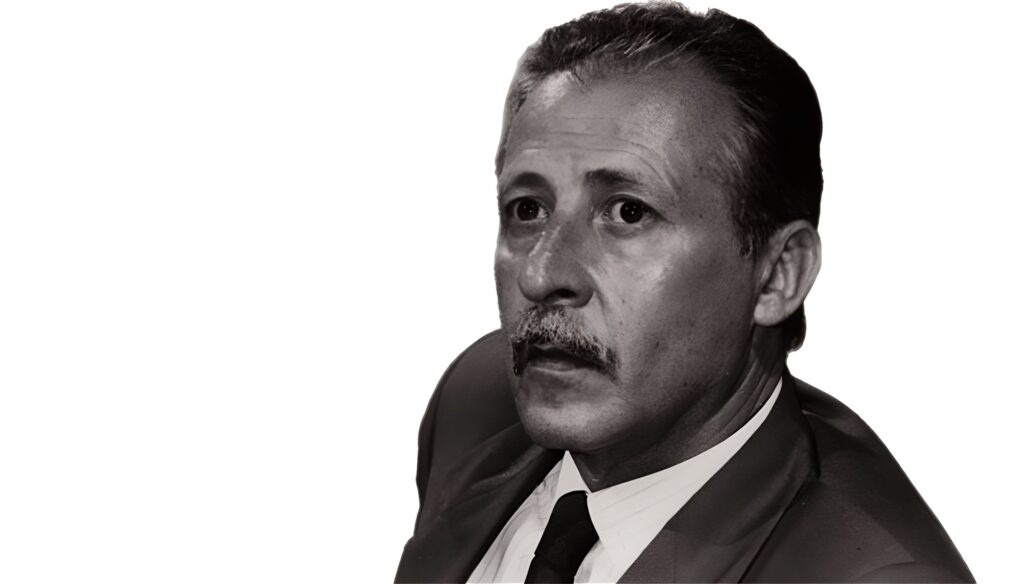

L’attentato del 19 luglio 1992

In quell’attentato, il 19 luglio 1992, furono uccisi il pubblico ministero Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Fabio Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina. I quattro poliziotti imputati facevano parte del Gruppo investigativo Falcone e Borsellino, incaricato di indagare proprio sulle stragi mafiose del 1992. La vicenda è collegata a quello che è stato definito il più grave depistaggio della storia italiana.

Borsellino e il processo per il “depistaggio del depistaggio”

Nell’udienza odierna è stato ascoltato Pietro Ganci, agente della DIA che rinvenne un raccoglitore contenente documenti relativi proprio alle indagini condotte dal Gruppo investigativo Borsellino.

Non c’è che dire: è una vicenda singolare, in cui si ipotizza un depistaggio del depistaggio. Ed è nel processo stesso che occorre tentare di ricostruire la verità storica per giungere, finalmente, all’accertamento dei fatti.–

Per chi come noi è garantista nel Dna, la presunzione d’innocenza non tollera incrinature. Ma questa singolarità è, di per sé, la prova di qualcos’altro, di un corto circuito investigativo sul quale vale la pena riflettere.

Tra la verità storica (ciò che realmente è accaduto) e la verità processuale (quella che emerge nel contraddittorio in aula) si insinua, talvolta senza controllo, una sorta di verità investigativa, che introduce nel procedimento un coefficiente di imprevedibilità quasi assoluto.

Il processo torna sui propri passi

Così ciò che ieri era vero, domani non lo è più; e il processo, nato per accertare responsabilità, è costretto a tornare sui propri passi, invertendo la marcia sotto la pressione di dati nuovi e imprevisti.

Il rischio, guardandolo da qui, è quello di far saltare irreversibilmente il sistema giustizia.

Da questa storia si può comunque trarre un insegnamento.Sappiamo che il processo penale non è una sfera di cristallo capace di garantire approdi certi una volta per tutte — lo ricordiamo ogni volta che, in Italia, si parla di errore giudiziario.

Ma la vicenda di oggi ci ricorda anche un’altra verità: che l’errore giudiziario non è l’unica causa del difetto rappresentativo del processo. Anche la volontà deliberata può produrre lo stesso risultato. “Male non fare, paura non avere” — suona come un adagio ingenuo. Oppure ipocrita. Scegliete voi.