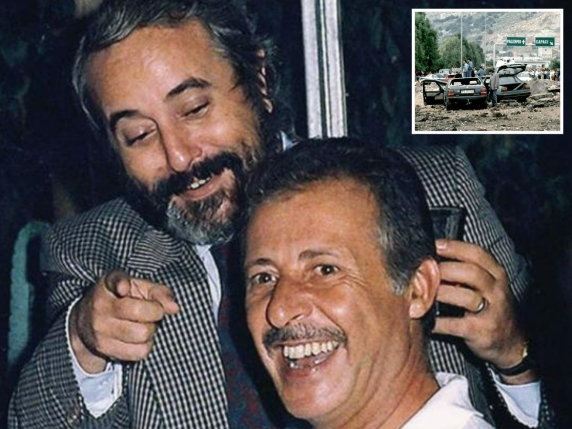

Trentatré anni sono trascorsi dalle stragi che uccisero Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, gli stessi che aveva Gesù di Nazareth quando fu crocifisso. Chiunque sbarchi a Palermo con l’aereo viene accolto, nella sala arrivi, dalla mostra fotografica che racconta vite, opere e morte di questi due martiri civili, ai quali è intitolato lo scalo di Punta Raisi, dalla nascita nello stesso quartiere fino alle due bombe esplose il 23 maggio 1992 a Capaci e il 19 luglio in via D’Amelio, che eliminarono anche la moglie di Falcone, Francesca Morvillo, e otto poliziotti delle due scorte.

Le immagini ripercorrono il lavoro e i successi dei due magistrati e del loro pool, il pentimento di Tommaso Buscetta e il maxiprocesso a Cosa nostra, ma anche le polemiche sui «professionisti dell’antimafia» e nel «palazzo dei veleni» da cui Falcone fu costretto ad andarsene e che Borsellino definì un «nido di vipere»; un luogo di divisioni e contraddizioni emerse quando erano ancora in vita e riesplose dopo la loro morte. Con effetti e conseguenze che ancora oggi rischiano di condizionare l’antimafia politica e giudiziaria.

Basta rileggere le cronache delle ultime settimane. Il procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia Michele Prestipino ha lasciato anzitempo incarico e toga dopo aver saputo di essere indagato per una presunta rivelazione di segreto d’ufficio (le indagini sulle mire della ’ndrangheta nei progetti per il ponte di Messina) con l’aggravante «di aver agito al fine di assicurare l’impunità di importanti figure imprenditoriali contigue ad associazioni criminose di tipo mafioso».

È una vicenda che non c’entra con le stragi del ’92, ma l’ipotetico reato è affiorato da un’intercettazione ordinata dalla Procura di Caltanissetta durante un incontro tra Prestipino (che a tacer d’altro coordinò la cattura di Bernardo Provenzano nel 2006), l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, che da investigatore fu tra i più stretti collaboratori di Falcone con cui gestì le rivelazioni di Buscetta, e il suo ex braccio destro Francesco Gratteri, che arrestò gli autori della strage di Capaci (sotto la guida di De Gennaro) fino a boss del calibro di Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca.

Un cortocircuito dovuto all’inchiesta ancora aperta sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino attribuita — come la costruzione del falso pentito Scarantino — all’allora capo della Squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera, morto nel 2002, che pure collaborò con De Gennaro; i pm nisseni ascoltavano l’ex capo della polizia in cerca di indizi su quello e altri depistaggi, a trentatré anni di distanza dai fatti. Stesso obiettivo della Commissione parlamentare antimafia guidata dalla deputata di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo, che la scorsa settimana ha ascoltato (e tornerà a farlo) gli ex alti ufficiali dei carabinieri Mario Mori e Giuseppe De Donno, assolti due anni fa nel processo sulla trattativa Stato-mafia (e Mori, in precedenza, per la mancata perquisizione nel covo di Totò Riina nel 1993 e il mancato arresto di Provenzano nel 1995; ma è di nuovo sotto inchiesta a Firenze per un ipotetico concorso nelle stragi del 1993).

Per rivendicare la correttezza di comportamenti che non hanno smesso di generare dubbi nonostante le sentenze di non colpevolezza, i due ex carabinieri hanno lanciato accuse e sospetti nei confronti dei magistratidella Procura di Palermo al tempo delle stragi e dell’inchiesta su mafia e appalti condotta dagli stessi ex ufficiali del Ros, a loro giudizio boicottata dai pm dell’epoca; non solo il procuratore Piero Giammanco, ormai defunto, ma anche nomi che allora e nei decenni successivi sono stati veri e propri simboli dell’antimafia giudiziaria: Gioacchino Natoli, che faceva parte del pool di Falcone e Borsellino; Giuseppe Pignatone, poi procuratore a Reggio Calabria e Roma; Roberto Scarpinato, pm di punta della Procura guidata da Gian Carlo Caselli e oggi senatore dei Cinque Stelle.

L’inedito e sbalorditivo applauso con cui i parlamentari di centrodestra hanno accolto la «requisitoria» di Mori e De Donno è il segno dell’ipoteca politica (nonché della strumentalizzazione) che pesa su una ricostruzione dei fatti che ha il sapore di un regolamento di conti risalenti alla fine del secolo scorso. Fatti negati o raccontati in tutt’altro modo dagli altri protagonisti chiamati in causa. Natoli e Pignatone, indagati da un anno o più a Caltanissetta per il presunto insabbiamento del rapporto mafia-appalti, hanno già fornito agli inquirenti le prove che secondo loro ribaltano e smentiscono la versione degli ex Ros. E il senatore Scarpinato ha vergato un’articolata e puntigliosa memoria per rintuzzare le «falsificazioni e distorsioni» attribuite a Mori e De Donno.

Un duello giudiziario e politico che inevitabilmente evoca i veleni ricordati dalle foto esposte a Punta Raisi, che intossicarono la vita e la morte di Falcone e Borsellino. Sulla quale doverosamente si continua a indagare in cerca di possibili mandanti ed esecutori, in aggiunta a quelli mafiosi, di cui non mancano le tracce. Con il rischio però di confondere le acque anziché chiarire contesti e responsabilità. Sulla bomba di Capaci è stata rilanciata di recente la «pista nera» che puntava al neofascista Stefano Delle Chiaie, ma un giudice l’ha già archiviata un anno fa: «Nessun elemento utile» è emerso a sostegno dell’accusa.

22 maggio 2025 CORSERA Giovanni Bianconi