LEOLUCA BAGARELLA DETTO DON LUCHINO

9 luglio 2016 Lo sputo di Bagarella a Borsellino. MANFREDI BORSELLINO: “Mio padre mi disse che il mafioso che lo voleva morto e che lo odiava più di ogni altro era Leoluca Bagarella. Una volta Bagarella sputò contro mio padre”, racconta Manfredi, poliziotto e figlio del giudice assassinato in via D’Amelio assieme agli agenti di scorta. Già solo (?) per quello spunto avremmo il dovere cercare la verità, nient’altro che la verità. da LIVE SICILIA

- Audio deposizioni ai processi

- Deposizione Leoluca Bagarella

- Procedimento contro Bagarella Corte d’Assise 2014

- Confronto Bagarella – Gioacchino La BarberaVideo

- L’arresto

- Interviene al processo di Trapani contro il 41 bis

- In aula risponde

- Catturato l’erede di Riina

- Archivio Sole 24Ore

SENTENZA APPELLO “BAGARELLA+59”

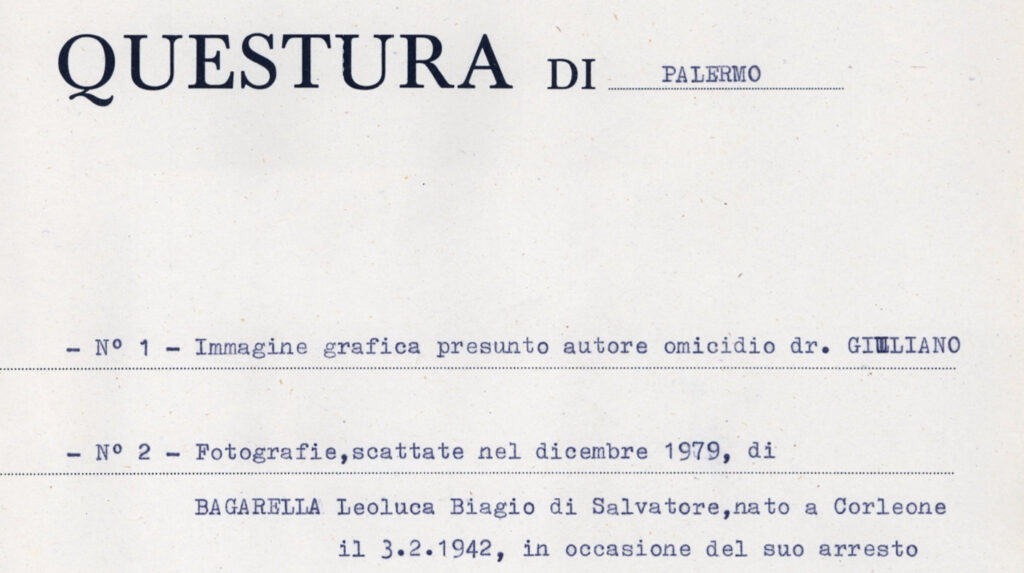

Leoluca Biagio Bagarella nato a Corleone, 3 febbraio 1942 esponente di rilievo del Clan dei Corleonesi, “Don Luchinio” è stato un assassino spietato, è stato autore di svariati omicidi negli anni ’70 e ’90, oltre che diretto responsabile di alcuni tra i più gravi fatti di sangue di Cosa Nostra, tra cui la Strage di Capacie il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo. Ha avuto condanne per omicidio multiplo, traffico di droga, ricettazione, strage ed è stato condannato all’ergastolo in regime di carcere duro (41 bis.). Quarto figlio del mafioso Salvatore Bagarella, fratello di Antonietta Bagarella, entrò a far parte della cosca di Corleone dopo che suo fratello maggiore Calogero era diventato uno dei fedelissimi del boss Luciano Liggio e dei suoi compagni Totò Riina e Bernardo Provenzano. Calogero venne ucciso dal boss Michele Cavataio nella strage di viale Lazio nel 1969 e Leoluca si diede alla latitanza. Nel 1972 anche l’altro fratello Giuseppe viene ucciso in carcere; nel 1974 sua sorella sposò in segreto Totò Riina, seguendolo nella latitanza. Il 20 agosto del 1977 commette il suo primo omicidio “eccellente”, uccidendo il colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo con la complicità di Giovanni Brusca; nel 1978 partecipa all’omicidio del boss di Caltanissetta Giuseppe Di Cristina, che prima di spirare riesce a ferirlo. Nel gennaio 1979 uccide, in Viale Campania, con 6 colpi di pistola il giornalista Mario Francese, che investigava sugli affari dei Corleonesi, e in particolare, sulla costruzione della diga di Garcia. Il 21 luglio 1979 Bagarella uccise all’interno del Bar Lux di via Francesco Paolo Di Blasi a Palermo il vice questore Boris Giuliano, capo della Squadra Mobile , che stava indagando su di lui dopo essere riuscito a scoprire il suo nascondiglio, un appartamento in via Pecori Giraldi, da dove però Bagarella era riuscito a fuggire in tempo: all’interno dell’appartamento gli uomini del vice questore Giuliano scoprirono armi, quattro chili di eroina e documenti falsi con fotografie che ritraevano Bagarella e i suoi amici mafiosi . Il 10 settembre 1979, due mesi dopo l’omicidio del commissario Giuliano, Bagarella venne arrestato a Palermo ad un posto di blocco dei Carabinieri, a cui aveva esibito documenti falsi. Dopo essere stato scarcerato nel 1990, dal 1992 fu di nuovo latitante e dopo l’arresto di Riina, Bagarella prese il comando dell’ala militare di Cosa Nostra, composta da Giovanni Brusca, Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano, che era favorevole alla continuazione della cosiddetta “strategia stragista” iniziata da Riina, contrapponendosi a una fazione più moderata guidata da Bernardo Provenzano e composta da Nino Giuffrè, Pietro Aglieri, Benedetto Spera, Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi, Michelangelo La Barbera, i quali erano contrari alla strategia degli attentati dinamitardi[6]; infine prevalse la linea di Bagarella, che mise in minoranza Provenzano, con l’accordo che gli attentati avvenissero esclusivamente fuori dalla Sicilia. Da questo accordo scaturirono gli attentati di Milano, Roma e Firenze. Nel 1992 ricomincia a compiere delitti: è uno dei responsabili dell’omicidio dell’esattore Ignazio Salvo; uccide il boss di Alcamo Vincenzo Milazzo e la sua compagna Antonella Bonomo (la donna era incinta di 3 mesi) e il 14 settembre dello stesso anno insieme a Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano tenta di assassinare il commissario di polizia Rino Germanà ma il suo kalashnikov si inceppa e l’attentato fallisce, anche grazie alla prontezza di riflessi del commissario che riesce a sfuggire ai killer. Nel 1993 viene ufficialmente indagato come mandante della Strage di Capaci insieme a Giovanni Brusca, Domenico Ganci e Antonino Gioè. Nel marzo 1995 uccide Domenico Buscetta, nipote del collaboratore Tommaso Buscetta ed è il mandante di altri omicidi tra cui quello del giovane fioraio Gaetano Buscema e del dottor Antonio Di Caro, strangolato e sciolto nell’acido. Fu arrestato dalla DIA il 24 giugno 1995 in Corso Tukory, affollata via di Palermo che collega la Stazione Centrale al campus universitario, e sottoposto al regime di 41 bis nel carcere dell’Aquila. Nel 1997 la Corte di cassazione conferma per Bagarella la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Boris Giuliano , e conferma anche l’ergastolo per la Strage di Capaci, per la quale l’intera cupola di Cosa Nostra viene in pratica condannata. Nel 2002 viene condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino Di Matteo, che venne strangolato e sciolto nell’acido. Sempre nel 2002, durante un’udienza a Trapani alla quale Bagarella partecipa tramite videoconferenza, legge un comunicato di protesta verso il sistema del carcere duro, indirizzato al mondo politico. Nonostante il regime di carcere duro, sono stati segnalati da parte sua alcuni episodi di violenza nei confronti di altri detenuti: in uno di questi, Bagarella lancia olio bollente contro un altro carcerato, un boss della ‘ndrangheta minacciandolo di morte e subendo un’ulteriore condanna ad 1 anno di carcere. A seguito degli episodi di violenza, viene trasferito nel carcere di Parma. Bagarella fu condannato all’ergastolo per l’omicidio del vicebrigadiere Antonino Burrafato , oltre che ad un ulteriore ergastolo per l’omicidio di Salvatore Caravà. Nel marzo del 2009, una sentenza della prima sezione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo, ha condannato, grazie alle dichiarazioni di Giovanni Brusca, all’ergastolo i capimafia Leoluca Bagarella e Giuseppe Agrigento, boss del paese in cui fu commesso il delitto per l’assassinio di Ignazio Di Giovanni, ucciso nel suo cantiere per essersi rifiutato di cedere alcuni sub-appalti che aveva ottenuto. Nel luglio del 2009 subisce un’ulteriore condanna all’ergastolo, questa volta per l’omicidio avvenuto nel 1977 di Simone Lo Manto e Raimondo Mulè, uccisi per futili motivi. È stato condannato anche a 30 anni di reclusione in contumacia con Totò Riina, Michele Greco e Madonia, per l’omicidio del giornalista Mario Francese da lui stesso assassinato, per il suo zelo sul lavoro Il 24 luglio 2012 la Procura di Palermo, sotto Antonio Ingroia e in riferimento all’indagine sulla Trattativa Stato-Mafia, ha chiesto il rinvio a giudizio di Bagarella e altri 11 indagati accusati di “concorso esterno in associazione mafiosa” e “violenza o minaccia a corpo politico dello Stato”. Gli altri imputati sono i politici Calogero Mannino, Marcello Dell’Utri, gli ufficiali Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno, i boss Giovanni Brusca, Totò Riina, Antonino Cinà e Bernardo Provenzano, il collaboratore di giustizia Massimo Ciancimino (anche “calunnia”) e l’ex ministro Nicola Mancino (“falsa testimonianza”). Il 20 aprile 2018, dopo 5 anni di processo, viene condannato a 28 anni di carcere.

Rilievi-fotografici

Luca Bagarella, noto come Leoluca Bagarella (Corleone, 3 febbraio 1942), è un mafioso italiano, legato a Cosa Nostra, affiliato al Clan dei Corleonesi. Assassino spietato, “Don Luchino” è stato autore di svariati omicidi negli anni ’70 e ’90, oltre che diretto responsabile di alcuni tra i più gravi fatti di sangue di Cosa Nostra, tra cui la Strage di Capaci e il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo. Ha avuto condanne per omicidio multiplo, traffico di droga, ricettazione, strage ed è stato condannato all’ergastolo in regime carcerario di 41 bis. Quarto figlio del mafioso Salvatore Bagarella, fratello di Antonietta Bagarella, entrò a far parte della cosca di Corleone dopo che suo fratello maggiore Calogero era diventato uno dei fedelissimi del boss Luciano Liggio e dei suoi compagni Totò Riina e Bernardo Provenzano. Calogero venne ucciso dal boss Michele Cavataio nella strage di viale Lazio nel 1969 e Leoluca si diede alla latitanza. Nel 1972 anche l’altro fratello Giuseppe viene ucciso in carcere; nel 1974 sua sorella sposò in segreto Totò Riina[2], seguendolo nella latitanza.

Il 20 agosto del 1977 commette il suo primo omicidio “eccellente”, uccidendo il colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo con la complicità di Giovanni Brusca; nel 1978 partecipa all’omicidio del boss di Caltanissetta Giuseppe Di Cristina, che prima di sparare riesce a ferirlo. Nel gennaio 1979 uccide, in Viale Campania, con 6 colpi di pistola il giornalista Mario Francese, che investigava sugli affari dei Corleonesi, e in particolare, sulla costruzione della diga di Garcia.

Il 21 luglio 1979 Bagarella uccise all’interno del Bar Lux di via Francesco Paolo Di Blasi a Palermo il vice questore Boris Giuliano, capo della Squadra Mobile, che stava indagando su di lui dopo essere riuscito a scoprire il suo nascondiglio, un appartamento in via Pecori Giraldi, da dove però Bagarella era riuscito a fuggire in tempo: all’interno dell’appartamento gli uomini del vice questore Giuliano scoprirono armi, quattro chili di eroina e documenti falsi con fotografie che ritraevano Bagarella e i suoi amici mafiosi. Il 10 settembre 1979, due mesi dopo l’omicidio del commissario Giuliano, Bagarella venne arrestato a Palermo ad un posto di blocco dei Carabinieri, a cui aveva esibito documenti falsi.

Dopo essere stato scarcerato nel 1990, dal 1992 fu di nuovo latitante e dopo l’arresto di Riina, Bagarella prese il comando dell’ala militare di Cosa Nostra, composta da Giovanni Brusca, Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano, che era favorevole alla continuazione della cosiddetta “strategia stragista” iniziata da Riina, contrapponendosi a una fazione più moderata guidata da Bernardo Provenzano e composta da Nino Giuffrè, Pietro Aglieri, Benedetto Spera, Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi, Michelangelo La Barbera, i quali erano contrari alla strategia degli attentati dinamitardi; infine prevalse la linea di Bagarella, che mise in minoranza Provenzano, con l’accordo che gli attentati avvenissero esclusivamente fuori dalla Sicilia. Da questo accordo scaturirono gli attentati di Milano, Roma e Firenze.

Nel 1992 ricomincia a compiere delitti: è uno dei responsabili dell’omicidio dell’esattore Ignazio Salvo; uccide il boss di Alcamo Vincenzo Milazzo e la sua compagna Antonella Bonomo (la donna era incinta di 3 mesi) e il 14 settembre dello stesso anno insieme a Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano tenta di assassinare il commissario di polizia Rino Germanà ma il suo kalashnikov si inceppa e l’attentato fallisce, anche grazie alla prontezza di riflessi del commissario che riesce a sfuggire ai killer.

Nel 1993 viene ufficialmente indagato come mandante della Strage di Capaci insieme a Giovanni Brusca, Domenico Ganci e Antonino Gioè

Nel marzo 1995 uccide Domenico Buscetta, nipote del collaboratore Tommaso Buscetta ed è il mandante di altri omicidi tra cui quello del giovane fioraio Gaetano Buscema e del dottor Antonio Di Caro, strangolato e sciolto nell’acido.

Fu arrestato dalla DIA il 24 giugno 1995 in Corso Tukory, affollata via di Palermo che collega la Stazione Centrale al campus universitario, e sottoposto al regime di 41 bis nel carcere dell’Aquila.

Nel 1997 la Corte di cassazione conferma per Bagarella la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Boris Giuliano, e conferma anche l’ergastolo per la Strage di Capaci, per la quale l’intera cupola di Cosa Nostra viene in pratica condannata. Nel 2002 viene condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino Di Matteo, che venne strangolato e sciolto nell’acido. Sempre nel 2002, durante un’udienza a Trapani alla quale Bagarella partecipa tramite videoconferenza, legge un comunicato di protesta verso il sistema del carcere duro, indirizzato al mondo politico.

Nonostante il regime di carcere duro, sono stati segnalati da parte sua alcuni episodi di violenza nei confronti di altri detenuti: in uno di questi, Bagarella lancia olio bollente contro un altro carcerato, un boss della ‘ndrangheta minacciandolo di morte e subendo un’ulteriore condanna ad 1 anno di carcere. A seguito degli episodi di violenza, viene trasferito nel carcere di Parma. Bagarella fu condannato all’ergastolo per l’omicidio del vicebrigadiere Antonino Burrafato oltre che ad un ulteriore ergastolo per l’omicidio di Salvatore Caravà

Nel marzo del 2009 una sentenza della prima sezione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo ha condannato, grazie alle dichiarazioni di Giovanni Brusca, all’ergastolo i capimafia Leoluca Bagarella e Giuseppe Agrigento, boss del paese in cui fu commesso il delitto per l’assassinio di Ignazio Di Giovanni, ucciso nel suo cantiere per essersi rifiutato di cedere alcuni sub-appalti che aveva ottenuto. Nel luglio del 2009 subisce un’ulteriore condanna all’ergastolo, questa volta per l’omicidio avvenuto nel 1977 di Simone Lo Manto e Raimondo Mulè, uccisi per futili motivi. È stato condannato anche a 30 anni di reclusione in contumacia con Totò Riina, Michele Greco e Madonia, per l’omicidio del giornalista Mario Francese da lui stesso assassinato, per il suo zelo sul lavoro.

Il 24 luglio 2012 la Procura di Palermo, sotto Antonio Ingroia e in riferimento all’indagine sulla Trattativa Stato-Mafia, ha chiesto il rinvio a giudizio di Bagarella e altri 11 indagati accusati di “concorso esterno in associazione mafiosa” e “violenza o minaccia a corpo politico dello Stato”. Gli altri imputati sono i politici Calogero Mannino, Marcello Dell’Utri, gli ufficiali Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno, i boss Giovanni Brusca, Totò Riina, Antonino Cinà e Bernardo Provenzano, il collaboratore di giustizia Massimo Ciancimino (anche “calunnia”) e l’ex ministro Nicola Mancino (“falsa testimonianza”). Il 20 aprile 2018, dopo 5 anni di processo, viene condannato a 28 anni di carcere.

- Leoluca Bagarella è un personaggio del film La mafia uccide solo d’estate.

- Bagarella compare anche nella serie televisiva Furore – Il vento della speranza, serie che prende spunto dall’omonimo film.

- La serie TV Il cacciatore ha tra i personaggi principali Leoluca Bagarella, interpretato dall’attore David Coco. Nella serie TV vengono illustrate alcune sfaccettature della vita di Bagarella rivelate dal pentito Tony Calvaruso (nel film interpretato da Paolo Briguglia). Infatti, viene ben illustrata la sua ammirazione per la cantante Ivana Spagna e il rapporto controverso con la moglie Vincenzina Marchese, morta probabilmente suicida nel marzo 1995.

20.7.2021 – Video choc di Bagarella, pugno ad agente nel carcere di Sassari.

VIDEO dell’aggressione

Proprio mentre è in corso a Palermo il processo di secondo grado per la cosiddetta trattativa Stato-mafia per la quale è già stato condannato a 28 anni di carcere, il boss Leoluca Bagarella torna a far parlare di sé dal carcere. Il capomafia, che si trova nella casa circondariale di Bancali Sassari ed è sottoposto al regime di 41 bis, ha aggredito un agente della polizia penitenziaria, mentre veniva accompagnato in uno spostamento per l’ora d’aria. Un pugno a freddo ha centrato l’agente in pieno volto nel corridoio del carcere: le immagini, pubblicate da L’Espresso e ora la vaglio della Procura sassarese, immortalano il 79enne, mentre colpisce l’agente al quale viene in soccorso un collega che subito blocca, non senza difficoltà, il boss che tenta comunque di scagliarsi ancora contro il poliziotto colpito. «Non ho notizie dirette ma sono certa che se fosse accaduto nei termini riportati non sia affatto da interpretare come una manifestazione di aggressione ma che derivi piuttosto da uno stato fisico gravemente compromesso e da un malessere tale da condizionare le sue condotte – spiega Antonella Cuccureddu, legale del detenuto – Il signor Bagarella da oltre 3 anni ha gravi problemi di salute noti al Direttore del carcere. La magistratura di Sorveglianza con più provvedimenti ha chiesto al carcere di attivarsi affinché fosse sottoposto agli esami clinici indispensabili e fosse inviata relazione sanitaria con la diagnosi. Ebbene a tutt’oggi, non si ha notizia che siano stati eseguiti». Il capomafia, condannato all’ergastolo per omicidi e stragi, già nel gennaio 2020 aveva aggredito con un morso un agente sempre nel carcere sassarese mentre veniva accompagnato ad una videoconferenza per l’udienza – allora davanti alla Corte d’Assise di Palermo – sempre sulla trattativa Stato-mafia. L’ESPRESSO 20.7.2021

16.1.2020 Mafia, il boss Bagarella aggredisce e morde all’orecchio un agente penitenziario

Leoluca Bagarella, boss mafioso e cognato di Totò Riina, ha aggredito con un morso un agente del Gom, il Gruppo operativo della polizia penitenziaria. L’aggressione è avvenuta in carcere, quando Bagarella veniva trasferito dalla cella alla stanza da cui collegarsi con il tribunale di Palermo per il processo sulla trattativa Stato-mafia.

Il boss Leoluca Bagarella ha aggredito con un morso un agente del Gom, il Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria. Bagarella è il cognato di Totò Riina ed è un killer di Cosa Nostra, conosciuto per essere stato l’autore di decine di omicidi. Bagarella è imputato nel processo sulla trattativa Stato-mafia. Il morso è stato dato da Bagarella durante il trasferimento dalla cella alla stanza per il collegamento video con il tribunale di Palermo. In seguito a quanto avvenuto e al conseguente caos causato dall’aggressione, sia l’agente che lo stesso Bagarella sono dovuti ricorrere alle cure dei medici. L’agente del nucleo speciale, insieme ad altri colleghi, stava scortando il boss di Cosa Nostra nella sala per la videoconferenza del carcere di Sassari.

Bagarella si trova nel carcere di massima sicurezza sardo, dove è sottoposto al regime duro del 41 bis. E da Sassari avrebbe dovuto assistere a distanza all’udienza del dibattimento in corso alla seconda sezione della Corte d’assise d’appello di Palermo. In seguito all’aggressione da parte di Bagarella l’udienza è iniziata in ritardo. Non è ancora chiaro come mai il boss, condannato a 28 anni in primo grado, ma già colpito da numerosi ergastoli, abbia aggredito l’agente durante il trasferimento. Secondo quanto riportato in un primo momento, si sa solo che Bagarella sarebbe andato in escandescenze mordendo l’agente e venendo poi fermato dagli altri colleghi che gli hanno impedito qualsiasi altra azione.

Bagarella è stata curato dai medici e dopo l’episodio ha però deciso di rinunciare all’udienza che è normalmente proseguita, nonostante il ritardo, senza altri imprevisti. Per l’agente morso dal boss mafioso le conseguenze sono minime. Il segretario generale del Sindacato di polizia penitenziaria, Aldo di Giacomo, commenta con l’Adnkronos: “A mio avviso si tratta solo di un gesto per attirare l’attenzione sulla questione dell’abolizione del 41 bis, un’abolizione di cui si parla tanto e che ha terreno fertile in questo governo. Non vedo nessun’altra ragione se non quella di attirare l’attenzione sulla questione del 41 bis”. FANPAGE

Chi è Leoluca Bagarella e dove si trova oggi il boss protagonista de “La Mafia Uccide D’Estate”

Killer spietato del clan dei Corleonesi con all’attivo decine di omicidi (tra i quali quelli del giudice Falcone e del piccolo Giuseppe Di Matteo), Leoluca Bagarella non si è mai pentito per le sue azioni criminali compiute a cavallo tra gli anni Settanta e Novanta. Condannato a 13 ergastoli, attualmente è detenuto a Sassari.

Leoluca Bagarella detto ‘Don Luchino’, affiliato al clan dei Corleonesi, dagli anni Settanta e fino al 1995 (anno del suo arresto) si è reso protagonista di decine di efferati delitti, tra i quali la Strage di Capaci (nella quale dove morirono Giovanni Falcone la moglie e gli agenti della scorta), l’assassinio del capo della Squadra Mobile di Palermo Boris Giuliano e l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, sciolto nell’acido per punire il padre che si era pentito. Nato proprio a Corleone 82 anni fa da una famiglia di mafiosi, non si è mai discostato dall’ambiente criminale entrando a fare parte di Cosa Nostra da giovanissimo. È attualmente rinchiuso nel carcere di Bancali a Sassari, dove sta scontando 13 ergastoli.

Chi è Leoluca Biagio Bagarella, conosciuto come Don Luchino

Leoluca Biagio Bagarella nasce il 3 febbraio del 1942 nel comune siciliano diventato noto per aver dato i natali ad alcuni banditi e mafiosi. Quarto figlio di Salvatore Bagarella e fratello di Ninetta Bagarella (vedova di Totò Riina), ben presto diventa uno dei fedelissimi della ‘primula rossa di Corleone’ Luciano Liggio, dello stesso Riina e di Bernardo Provenzano. Da quel momento in poi sarà annoverato tra gli irriducibili dell’ala stragista di Cosa Nostra. Suoi gli omicidi, tra gli altri del colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo nel ’77 e del vice questore Boris Giuliano, capo della Squadra mobile che stava indagando su di lui, nel ’79. Il suo legame con Cosa Nostra non si spezza neanche con l’omicidio dei suoi due fratelli nelle guerre di mafia. Ma soprattutto neanche con la fine della moglie Vincenzina, che visti smarriti i suoi desideri di madre (con due aborti spontanei) si uccide con una corda al collo, per infelicità.

Arrestato già negli anni Settanta dopo una latitanza, Bagarella viene scarcerato nel 1990. Questi sono gli anni nei quali la sua carriera criminale legata a Cosa Nostra tocca punti tanto alti quanto meschini. In particolare dal ’92 quando, dopo l’arresto di Totò Riina, prende il comando della fazione stragista.

È uno dei responsabili dell’uccisione dell’esattore Ignazio Salvo e di quella del boss mafioso Alcamo Vincenzo Milazzo insieme compagna Antonella Bonomo, incinta di 3 mesi. Nel 1993, è tra i mandanti della Strage di Capaci, nel 1995 uccide Domenico Buscetta, nipote del noto collaboratore di giustizia e, nel 1996, insieme a Messina Denaro, Gravino e Brusca rapisce Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino Di Matteo. Il bambino morirà dopo 799 giorni di prigionia, strangolato e sciolto nell’acido.

L’arresto e la condanna ai tredici ergastoli

Bagarella viene arrestato definitivamente dalla DIA il 24 giugno 1995, scovato grazie anche a un’imbeccata del pentito Tullio Cannella che suggerì di seguire le mosse del suo ‘autista’ Tony Calvaruso.

Da quel momento, viene trasferito nel carcere de L’Aquila, al regime del 41 bis, e arrivano ben 13 condanne all’ergastolo per i vari omicidi compiuti nel corso di un ventennio.

L’ultima condanna è quella a 28 anni di carcere nel 2018 per “concorso esterno in associazione mafiosa” e “violenza o minaccia a corpo politico dello Stato” nell’ambito dell’indagine sulla trattativa Stato-Mafia.

Attualmente Leoluca Bagarella sta scontando il fine pena mai nel carcere di Bancali, in provincia di Sassari.

Il mafioso non solo non si è mai pentito ma non ha mai voluto collaborare con la giustizia rimanendo tra i pochi boss in regime di cosiddetto ergastolo ostativo. Proprio il carcere duro del 41 bis, secondo gli inquirenti potrebbe essere il movente dietro al gesto eclatante nel 2020 di mordere l’orecchio di un agente mentre era in corso un collegamento con un Tribunale per uno dei numerosi processi in cui risultava imputato.

“A mio avviso si tratta solo di un gesto per attirare l’attenzione sulla questione dell’abolizione del 41 bis, un’abolizione di cui si parla tanto. Non vedo nessun’altra ragione se non quella di attirare l’attenzione sulla questione del 41 bis” ha spiegato il segretario generale del Sindacato di polizia penitenziaria, Aldo di Giacomo.

Del resto Bagarella, nel corso di un’udienza alla quale partecipava in videoconferenza aveva letto un comunicato di protesta contro il sistema del carcere duro, prendendo di mira il mondo politico. Biagio Chiariello

Leoluca Bagarella, così la mia squadra della Dia lo catturò 28 anni fa

Il 24 giugno di 28 anni fa la DIA catturava nel centro di Palermo Leoluca Bagarella, detto “Luchino”. Premessa necessaria: non ho partecipato all’arresto compiuto dalla mia squadra, ma ben conoscevo la figura criminale del Bagarella. Egli, quando non era latitante, abitava con la sua famiglia nella mia borgata natia di Acqua dei Corsari a circa 300 metri da casa mia. Parimenti conoscevo bene, sin da quando svolgevo servizio alla Squadra mobile palermitana, i componenti della famiglia mafiosa acquisita, per aver sposato Vincenzina Marchese, che si sarebbe suicidata. Il cognato di Leoluca Bagarella, Pino Marchese, rimase sconcertato dalle immagini della strage di Capaci e via D’Amelio e decise di pentirsi con noi della DIA di Roma. Un fratello di Leoluca, Calogero Bagarella, fu ucciso nella strage di viale Lazio – 1969 – il cui corpo non è mai stato ritrovato; non si conosce nemmeno il luogo dove è sepolto. Luchino Bagarella è stato autore di numerosi delitti, tra i quali quello del capo della Mobile di Palermo Boris Giuliano; egli ha deliberato insieme a Giovanni Brusca, Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano il sequestro e l’uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo.

E ora descrivo minuto per minuto la cattura di Bagarella. Giova evidenziare che l’arresto è stato possibile grazie alla squadra romana/palermitana di agenti DIA al comando del dottor Francesco Gratteri, dirigente del Centro Operativo DIA di Roma. Il venerdì 23 giugno un collaboratore di giustizia disse alla DIA che per catturare Bagarella occorreva “attenzionare” un negozio di corso Tukory a Palermo, gestito da tale Tony Calvaruso. Il giorno dopo Gratteri predispose un servizio di appostamento con alcuni agenti. Dopo ore di appostamento non emergeva nessuna novità e tra gli agenti iniziava a balenare l’idea di cessare il servizio.

L’agente preposto a sorvegliare il negozio, però, era un esperto investigatore che, oltre ad essere un collega, era ed è un mio carissimo amico: entrambi abbiamo lavorato alla Squadra Mobile di Ninni Cassarà, quando a Palermo nei primi anni Ottanta era più facile morire che vivere. È proprio da quella attività investigativa, soprattutto nei confronti dei corleonesi, che egli aveva conosciuto il Bagarella. Inoltre, alla pari di me, era un investigatore di strada, abituato a stare ore e ore appostato, ed era un valido conoscitore di “cose mafiose”: fu grazie alla sua esperienza che persuase gli altri a non gettare la spugna e continuare l’osservazione. La sua caparbietà fu premiata: l’agente sostava dentro un auto da solo innanzi al negozio, quando all’improvviso vide un uomo salire su un’auto; attraverso lo specchietto retrovisore, l’agente vide gli occhi di quell’uomo e guardandolo bene si accorse che era molto somigliante a Bagarella. Avvisò gli altri di tenersi pronti.

Una volta partita l’auto dello sconosciuto, l’agente iniziò a seguirla e appena gli altri agenti lo raggiunsero, egli la sorpassò, ponendosi innanzi e gli altri dietro. Il dottor Gratteri, che seguiva in diretta l’operazione, conoscendo la statura criminale del Bagarella, diede ordine di intervenire solo se le condizioni di sicurezza l’avrebbero permesso. L’agente, nel superare l’auto dello sconosciuto, riconobbe senza ombra di dubbio il Bagarella e comunicò agli altri agenti: “Iddu è!”. Nel frattempo, approfittando della morfologia della carreggiata, bloccò la sua auto mettendola di traverso, allo scopo di inibire ogni via di fuga del pedinato; scese dall’auto e impugnando la pistola urlò: “Bagarella scendi dall’auto con le mani alzate”. Era “iddu”, Luchino Bagarella, che si arresee non era armato. Come si evince, l’arresto di Luchino Bagarella fu un’operazione certosina compiuta da un team affiatato.

In altre operazioni compiute a Palermo, potei verificare l’alta professionalità dei ragazzi provenienti dalla polizia di Stato, dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza. Già in un altro pedinamento Leoluca Bagarella e Giovanni Bruscafurono fortunati. Un pedinamento portò i ragazzi in una particolare zona di Palermo e videro entrare in una casa due uomini e una donna. Non ebbero la percezione che quegli uomini potessero essere Bagarella e Brusca con sua moglie. Quando il terzetto uscì da casa, i colleghi scelsero di pedinare l’uomo con la donna, sino a un condominio vicino nella mia zona di nascita. Io mi trovavo a Roma e presi il primo volo per Palermo; attraverso le mie “amicizie” ebbi il concreto sospetto che si trattasse del Brusca. Non si fece più vedere in quel condominio e tuttavia non intervenimmo per non bruciare l’eventuale covo. Da quell’avvistamento iniziammo un’attività investigativa piazzando alcune “cimici”, cosa che ci consentì di eseguire diverse perquisizioni. Pippo Giordano FQ 24.6.2023

QUELL’INCONTRO IN TRATTORIA CON BAGARELLA, IL MAFIOSO CHE POI LO UCCIDE

Il coinvolgimento di Leoluca Bagarella nell’esecuzione dell’omicidio di Mario Francese è stato affermato con sicurezza da Francesco Di Carlo. Lo stesso Bagarella, avendo avuto casualmente occasione di notare il giornalista nei pressi di una trattoria all’ingresso del paese di San Giuseppe Jato, disse a Giovanni Brusca che, se avesse potuto, lo avrebbe ucciso subito Il diretto coinvolgimento di Leoluca Bagarella nella fase di esecuzione dell’omicidio di Mario Francese è stato affermato con sicurezza da Francesco Di Carlo, il quale ricevette precise informazioni in tal senso da Francesco Madonia, in epoca successiva alla consumazione del delitto. Si tratta di notizie di indubbia affidabilità, che provenivano da un esponente mafioso strettamente legato al collaborante, ed inserito, insieme a lui, nel ristretto gruppo di “uomini d’onore” che erano posti a conoscenza delle questioni di maggiore rilievo e delicatezza dello schieramento “corleonese” di “Cosa Nostra”. La piena fiducia che Francesco Madonia riponeva in Francesco Di Carlo è evidenziata dal fatto che il medesimo “capo-mandamento” abbia confidato al collaborante il ruolo disimpegnato dal proprio figlio Giuseppe al fine della realizzazione dell’episodio omicidiario. Il carattere delle conversazioni tra Francesco Madonia e Francesco Di Carlo, il loro contenuto, ed il contesto in cui esse si inserivano, appaiono sicuramente tali da escludere l’eventualità di un mendacio (eventualità, questa, che risulta priva di qualsiasi giustificazione logica). L’attendibilità della versione dei fatti esposta dal Di Carlo è stata approfonditamente verificata, con esito indubbiamente positivo, nel paragrafo 3 del presente capitolo, in cui si è già avuto modo di sottolineare che l’evoluzione delle dichiarazioni rese dal collaborante non è ricollegabile ad adattamenti manipolatori, ma ad una sequenza di spontanei approfondimenti mnemonici, determinati da un normale processo di precisazione dei propri ricordi in ordine ad un episodio criminoso verificatosi molti anni prima. […] Per quanto attiene al ruolo esercitato da Leoluca Bagarella ai fini dell’attuazione del disegno omicidiario, le dichiarazioni di Francesco Di Carlo hanno trovato un riscontro particolarmente pregnante in quelle di Giovanni Brusca, il quale ha esplicitato che intorno al 1993 o 1994, lo stesso Bagarella si lamentò del fatto che Raffaele Ganci aveva incautamente messo Salvatore Cancemi (successivamente divenuto collaboratore di giustizia) al corrente di alcune vicende che erano state appositamente tenute riservate, come gli omicidi di Boris Giuliano, Piersanti Mattarella, Michele Reina e Mario Francese; in questa occasione, Leoluca Bagarella si mostrò bene informato riguardo all’omicidio di Mario Francese e lasciò comprendere chiaramente che il delitto era da addebitare alla “famiglia” di Corleone; dal tenore della conversazione, il Brusca comprese che il suo interlocutore aveva preso parte all’omicidio di Mario Francese.

UN INCONTRO CASUALE[…] Il Brusca, in un successivo interrogatorio, acquisito in sede di attività integrativa di indagine, ha spontaneamente ricordato un ulteriore episodio verificatosi molti anni prima, in epoca di poco anteriore all’omicidio di Mario Francese: Leoluca Bagarella, avendo avuto casualmente occasione di notare il giornalista nei pressi di una trattoria sita all’ingresso del paese di San Giuseppe Jato, disse a Giovanni Brusca che, se avesse potuto, avrebbe ucciso subito il medesimo soggetto (usando le espressioni: «Si avissi a pistola a stu minutu mi livassi u pinseri», «Uno lo va cercando e poi se lo ritrova in mezzo…» o «Guarda, io lo vado cercando e lui me lo ritrovo qua», e «Vabbè, poi si vede»). Si tratta di frasi che denotano inequivocabilmente la preordinata assunzione, da parte di Leoluca Bagarella, del ruolo di esecutore materiale del progettato omicidio, e la precedente attività da lui svolta al fine di rintracciare la vittima designata. Il racconto del Brusca, oltre ad essere caratterizzato dalla più completa genuinità, appare corroborato da un preciso riscontro estrinseco (l’articolo di Salvatore Scimè, pubblicato sul “Giornale di Sicilia” del 28 gennaio 1979, sopra riportato), che evidenzia come Mario Francese si sia recato, in compagnia di un collega, in una trattoria di San Giuseppe Jato proprio nel periodo menzionato dal collaborante; e non si vede come il Brusca avrebbe potuto essere a conoscenza di un simile dettaglio, e rammentarlo senza alcuna specifica sollecitazione dopo oltre vent’anni, se non avesse avuto occasione di constatare la presenza del giornalista, e di fermare la sua attenzione su di lui, assumendo un atteggiamento psicologico che appare chiaramente motivato dalle frasi profferite in tale circostanza dall’esponente mafioso che lo accompagnava. Deve quindi rilevarsi che le dichiarazioni del Di Carlo e del Brusca, intrinsecamente attendibili e del tutto autonome, si riscontrano reciprocamente in ordine all’assunzione, da parte di Leoluca Bagarella, del ruolo di esecutore materiale dell’omicidio di Mario Francese. Tale conclusione è, del resto, pienamente coerente con i restanti elementi di convincimento acquisiti. Si è già avuto modo di osservare come Leoluca Bagarella, nel periodo in esame, svolgesse stabilmente il compito di killer per conto del cognato Salvatore Riina, il quale già da alcuni anni aveva maturato il proposito di uccidere Mario Francese ed, una volta resosi conto di disporre del sicuro consenso della “Commissione”, formulò la relativa proposta.

FRANCESE AVEVA SCRITTO TANTO DI BAGARELLA. Va inoltre osservato che, tra gli esponenti di “Cosa Nostra”, i più interessati all’eliminazione di Mario Francese erano i corleonesi, proprio per gli articoli che egli aveva scritto in ordine alla diga Garcia e all’omicidio del colonnello Russo. E le circostanze evidenziate dal giornalista in merito a quest’ultima vicenda erano sicuramente in grado di fornire significativi spunti in ordine all’identità di uno dei sicari dell’ufficiale con il soggetto che aveva commesso l’omicidio di Giovanni Palazzo, su cui potevano essere raccolti significativi elementi di prova a carico del Bagarella. E’ ovvio, pertanto, che l’attività giornalistica, non solo pregressa, ma anche futura, di Mario Francese costituiva un rilevante pericolo per il Bagarella; e non è un caso che il giornalista sia stato eliminato mentre era in corso un elaborato tentativo di sviamento delle indagini sull’omicidio del colonnello Russo, al fine di addossarne la responsabilità a soggetti diversi dal Bagarella. E’, poi, appena il caso di ricordare i numerosissimi articoli in cui Mario Francese aveva messo in risalto la pericolosa personalità criminale del Bagarella. Per completezza, deve aggiungersi che la descrizione del killer di Mario Francese, compiuta dalla testimone oculare Ester Mangiarotti (la quale ebbe la possibilità di percepirne con chiarezza l’aspetto e l’atteggiamento), è palesemente compatibile con le sembianze di Leoluca Bagarella. Per le considerazioni che precedono, deve ritenersi inequivocabilmente accertato che Leoluca Bagarella partecipò all’esecuzione dell’omicidio di Mario Francese. […]. La sentenza in questione è quella della Corte di Assise di Palermo, presidente Leonardo Guarnotta, contro Salvatore Riina +9. DOMANI 23.2.2021

Ergastolo ostativo, il pentito di mafia: “Ho fatto arrestare Bagarella. Temo che esca e si vendichi”

Il pentito – Pasquale Di Filippo, collaboratore di giustizia (giudicato attendibile) da 25 anni, dice la sua sull’ergastolo “ostativo” ai mafiosi

L’ergastolo ostativo visto da un mafioso pentito: “Ho fatto arrestare Bagarella: se va in permesso, si vendicherà subito” Il telefono trilla e, in modalità anonima, un signore si presenta così: “Buonasera, sono Pasquale Di Filippo, ha presente?”.

Lei è il pentito di mafia? Esattamente. La sto chiamando perché ho visto che il Fatto ha lanciato la campagna contro le sentenze che vogliono dare i permessi ai condannati all’ergastolo della mafia, è giusto?

Sì è così. Abbiamo raccolto più di 100 mila firme, tra queste quella di Maria Falcone, perché sia approvata una legge dopo le due sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte costituzionale. I giudici in pratica hanno stabilito che i boss mafiosi non devono pentirsi per uscire dal carcere. Anche chi sta all’ergastolo, pure per condanne definitive per le stragi o gli omicidi, potrebbe ottenere permessi premio, anche se non collabora con la giustizia. Lei cosa vorrebbe dire? Voglio che registri e faccia ascoltare quello che le sto dicendo: io ho paura.

Di cosa ha paura? Io nel 1995 ho collaborato con la giustizia. Appena mi hanno arrestato, io mi sono pentito e ho fatto arrestare subito Leoluca Bagarella che era l’unico vero capo di Cosa Nostra. Poi ho indicato uno a uno i membri del gruppo di fuoco che aveva fatto le stragi contro Falcone e Borsellino e quelle del 1993 a Milano, Firenze e Roma. Non avevano finito. Era pronto un missile da lanciare contro il Tribunale di Palermo. Non fosse stato per me, mi creda, Bagarella avrebbe ucciso molti giudici e pure giornalisti. Non aveva più niente da perdere.

Bene. Lei è stato un collaboratore importante e attendibile. Qual è il punto? Queste persone si stanno facendo l’ergastolo, mi riferisco a Bagarella, Nino Mangano, Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro, Fifetto Cannella. Io ho paura perché lo so che Bagarella si è fatto 24 anni di carcere al 41-bis e non ha pensato ad altro che a me. Come Nino Mangano. Come gli altri. Non c’è stata una notte che non hanno pensato a me. Io li ho fatti arrestare. Spatuzza e Grigoli non mi pensano perché hanno collaborato. Se uno come Bagarella sa che deve uscire in permesso, si organizza prima e prepara non uno ma sei omicidi.

Lei però è protetto. Vero è. Ma io so che Bagarella e altri come Graviano hanno sempre avuto agganci con soggetti strani che gli raccontano le cose. Con quelle amicizie un domani mi potrebbero trovare. Mi dice come facevano a sapere che Falcone doveva partire a quell’ora con l’aereo da Roma?

Cosa chiede allo Stato? Lo Stato italiano finora è stato serio e ha dimostrato di essere capace di sconfiggere la mafia. Perché per me la mafia “pesante”, quella capace di fare le stragi, non c’è più. Io chiedo di stare attenti e di esaminare le conseguenze delle sentenze. Chiedo di fare una legge che impedisca a un boss non pentito di uscire.

La Corte sostiene che i mafiosi, anche se non pentiti, potrebbero essere cambiati. Ci spiega perché non sarebbe possibile per lei? Ma chi? Bagarella e gli altri si sarebbero rieducati in carcere? Ma di cosa stiamo parlando? Vogliamo davvero dargli il permesso di uscire perché ce lo dice Strasburgo? Ma cosa ne sa Strasburgo della mafia? Strasburgo si è documentata su queste persone? Come fa uno che ha ammazzato Falcone e Borsellino e i bambini a essersi rieducato? I giudici di Strasburgo non hanno avuto rispetto dei morti: di Falcone, di Borsellino, dei bambini. Non hanno avuto rispetto di niente. Come fanno loro a dire che Bagarella è rieducabile. Si rieduca Bagarella? Nino Mangano si rieduca?

Perché la prospettiva di una legge che permetta ai boss non pentiti di uscire la tormenta? Io ho perso la mia terra. Io sogno di tornare a Palermo a respirare un limone e Strasburgo vuole far tornare a Palermo uno come Bagarella a respirare la sua aria?

Se lei avesse davanti i giudici di Strasburgo e gli potesse spiegare perché un boss che non si è pentito non potrebbe essere cambiato, cosa gli direbbe? Intanto, uno che non si è pentito vuol dire che fa parte ancora di Cosa Nostra e gli pagano gli avvocati e gli mantengono la famiglia. Come fa la Corte di Strasburgo a pensare che si riabiliti solo perché in carcere fa il bravo?

Lei cosa farebbe? Se questa legge passasse, io me ne andrei dall’Italia perché qui mi troverebbero.

Lei non conosce un mafioso non pentito che ha tagliato davvero i legami con l’associazione? Non lo vede che sono sempre le stesse persone che arrestano? Li liberano, passano due anni, e li riarrestano. Io li ho conosciuti.

Lei ha conosciuto i capi di Cosa Nostra. Ci spiega la loro psicologia? Io sono entrato nel 1994 e ho conosciuto Matteo Messina Denaro, Leoluca Bagarella, Nino Mangano. Tutti i giorni ci incontravamo e ogni giorno parlavano solo di chi dovevamo uccidere prima o dopo. Solo qualche volta si parlava di soldi ma per il resto ogni mattina come lei si alza e pensa all’articolo che deve scrivere loro pensavano solo se dovevano uccidere uno prima ad Alcamo o a Palermo. In Cosa Nostra c’è una lista di 50 persone, non sono chiacchiere. Sono numerati. Non si può fare il quinto se prima non si ammazza il primo. C’è una scaletta e si va in ordine di uno, due, tre. Talvolta Bagarella arrivava e diceva, c’è un’urgenza sparate al quindicesimo, poi ricominciate dal primo che è rimasto. E ora mi parlano di rieducazione? Ma non mi facciano ridere.

Cosa chiede allo Stato? Io sono sicuro che se il presidente Sergio Mattarella fosse stato lì non avrebbe mai firmato una sentenza del genere. Il presidente è palermitano, sa cos’è la mafia perché gli ha ucciso il fratello. Io gli chiedo di non fare mai passare questa legge. Di Marco Lillo 20 Novembre 2019 FQ

UN NEGOZIO, UN PAIO DI JEANS, LE TRACCE CHE PORTANO AL BOSS DI CORLEONE

La ricerca di Bagarella parte da Tony Calvaruso e dalla sua bottega in corso Tukory, a Palermo. E’ un negozio di abbigliamento come tanti, un’insegna senza pretese, vestiti da uomo, genere casual. Calvaruso va lì tutti i giorni, gestisce l’attività, vive alla luce del sole. Viene messo sotto controllo, con circospezione, senza mai perderlo di vista. Diventa l’uomo che può portare a Bagarella

La nostra ricerca di Bagarella riparte così da Tony e dalla sua bottega in corso Tukory. La individuiamo: è un negozio di abbigliamento come tanti, un’insegna senza pretese, vestiti da uomo, genere casual. Calvaruso va lì tutti i giorni, gestisce il negozio, vive alla luce del sole. Cominciamo a controllarlo, lo seguiamo con circospezione, cerchiamo di non perderlo di vista: diventa il nostro uomo.

Ci accorgiamo che entra spesso in un portone di via Passaggio Mp1, una traversa di via Malaspina, giusto di fronte al palazzo dove abitano Lo Forte e Pignatone.

È una zona estremamente sorvegliata dalle forze dell’ordine. Siamo negli anni dell’operazione denominata «Vespri siciliani». Per far fronte all’emergenza criminale lo Stato, in quei mesi terribili, ha mobilitato l’esercito. I militari sono «scesi» in Sicilia a presidiare i cosiddetti obiettivi sensibili e alcune camionette sono state piazzate anche davanti alle abitazioni dei magistrati impegnati in prima linea.

È così che scatta l’idea: in via Malaspina ci sono le jeep dell’esercito che presidiano le abitazioni dei due colleghi. Decidiamo di sostituire due soldati con altrettanti investigatori della Dia. In questo modo, notte e giorno, teniamo sotto controllo senza dare nell’occhio il palazzo dove è stato visto entrare Calvaruso: civico 9 di via Passaggio Mp1. Sospettiamo che il covo di Bagarella sia proprio lì, ma non ne abbiamo la certezza matematica.

Nelle operazioni di cattura dei latitanti ogni minimo errore può causarne il fallimento. E in questo caso abbiamo un problema in più, grosso come una casa: riuscire a tenere segreta la collaborazione di Pasquale Di Filippo, fino a operazione conclusa.

Nessuno deve sospettare nulla. C’è in gioco la riuscita dell’indagine e la stessa sicurezza del collaboratore.

Bisogna trovare una soluzione che salvi capra e cavoli. Tecnicamente non posso revocare il decreto di fermo che gli ho fatto notificare, per cui c’è una sola cosa da fare: portare Pasquale Di Filippo, che si trova ancora nei locali della Dia, al carcere dell’Ucciardone, insieme agli altri boss detenuti. Come se nulla fosse.

Gli chiediamo, per qualche giorno, di fare il doppio gioco, e Pasquale accetta. Seppur tra mille timori che sono, peraltro, anche i nostri.

La domanda è una sola: ce la farà a non tradirsi, a fingere, a reggere la pressione? D’altra parte non abbiamo alternative. Se dovesse trapelare la notizia della sua collaborazione, Bagarella cambierebbe tutti i suoi luoghi, i suoi contatti, i suoi riferimenti. E non lo prenderemmo mai.

LA COLLABORAZIONE DI DI FILIPPO Per Pasquale Di Filippo cominciano forse i quattro giorni più difficili della sua vita. Sta in cella in un reparto di alta sicurezza, come si addice ai mafiosi, con tanti uomini d’onore che non lo perdono mai di vista. Ne conoscono il lato debole, sanno che è abituato alla bella vita, che non è fatto per il carcere. Gli rivolgono mille domande sul cognato, Nino Marchese, e, soprattutto, sul suocero, Masino Spadaro, che è detenuto a Pianosa e che, per i mafiosi, è una sorta di garante del giovanotto. Un inferno, insomma, per il povero Pasquale, che a un certo punto teme di non farcela.

Anche attraverso le segnalazioni della direttrice del carcere, Armida Miserere, capiamo che il ragazzo è allo stremo. Armida, morta suicida alcuni anni dopo, era una donna straordinaria e ci fu di grandissimo aiuto in diverse circostanze. La ricordo con grande affetto e tenerezza.

Pasquale non ce la fa più a reggere quella finzione. Ma l’investigazione su Bagarella non è ancora conclusa. E per chiudere il cerchio ci manca qualche particolare importante. Tra l’altro dobbiamo assolutamente sapere se il negozio di Calvaruso nasconda un’uscita secondaria, una possibile via di fuga, magari nel retrobottega. Dobbiamo cautelarci al massimo, evitare ogni sorpresa. Accertamenti sul luogo, ovviamente, non ne possiamo fare. L’unico che conosce il posto e può dirci se esiste una seconda uscita, o magari un passaggio segreto, è proprio Pasquale Di Filippo. Ma come fare a parlargli senza insospettire gli altri carcerati, i compagni di cella? Mi viene un’idea.

Ogni sostituto procuratore ha sul suo tavolo decine di richieste da parte dei detenuti, comuni e non, per le esigenze più svariate: da chi non riceve la posta da tre settimane a chi chiede un trasferimento o un colloquio supplementare con i familiari. Le richieste dei detenuti vengono redatte su un modulo della direzione del carcere, il cosiddetto Modello tredici. Metto insieme tutte le domande arrivate ai colleghi della procura nelle ultime settimane e vado all’Ucciardone, avvisando l’ufficio matricola di preparare tutti i detenuti che hanno chiesto il colloquio con i magistrati.

Li faccio mettere in fila nell’atrio del carcere, nonostante le proteste degli agenti penitenziari che adducono legittimi motivi di sicurezza. Fra i tanti c’è anche Pasquale Di Filippo, a cui Armida, su nostra richiesta, ha fatto debitamente compilare il «suo» Modello tredici.

Per ore li passo in rassegna, uno per uno: ascolto i loro problemi e ne risolvo anche qualcuno. Poi arriva, finalmente, il turno di Pasquale. Di fronte a me si presenta un uomo provato: uno straccio. Stavolta è bianco come un cero e rimane terreo per tutta la durata del colloquio.

Trema, malgrado i trentaquattro gradi del pomeriggio estivo palermitano. Balbetta e ansima, mi dice che ha paura di non farcela. Cerco di calmarlo, di fargli coraggio. Nessuno deve sospettare nulla. Gli raccomando di resistere ancora per poco, perché l’operazione è ormai agli sgoccioli. Mentre firmo sul librone della matricola l’autorizzazione a un colloquio straordinario con una sua amica, giustificando così il nostro incontro, mi faccio dare la notizia che ci serve: nel negozio di Calvaruso non esiste un’uscita secondaria, né una via di fuga. Pasquale ne è sicuro. Ci salutiamo. Lo seguo con la coda dell’occhio e lo guardo rientrare, incerto, nel cortile dell’Ucciardone. Torno in ufficio con un certo senso di vuoto. Temo per questo ragazzo. Ne parlo con Gian Carlo Caselli e con i colleghi con cui seguo l’indagine. Mi auguro che tutto si concluda al più presto.

E in effetti passano poco più di ventiquattr’ore. Il giorno dopo un uomo con baffi e occhiali, che assomiglia vagamente a Bagarella, viene visto entrare nel negozio di corso Tukory. È proprio lui. Gli agenti che sono appostati fuori lo riconoscono e, con calma, lo aspettano all’uscita. Possono attendere, tanto sanno che in quel negozio non ci sono vie di fuga alternative.

Si decide di intervenire senza fare irruzione, anche per non «bruciare» Calvaruso, il cui successivo pedinamento ci avrebbe potuto dare, come effettivamente ci darà, altri spunti investigativi. Bagarella esce, da solo, con quel sacchetto in mano. Sacchetto che non aveva al momento dell’ingresso nella bottega del suo amico.

Nella busta ci sono un paio di jeans. Il «signor Franco» era scivolato sulla classica buccia di banana. Era andato nel negozio di Calvaruso proprio per ritirare quel paio di pantaloni che aveva comprato qualche giorno prima: gli stavano troppo lunghi e li aveva fatti accorciare. E ci aveva pensato Calvaruso a fare l’orlo. Quel giorno i jeans erano pronti e il boss era andato a ritirarli. Tanto attento a microspie, intercettazioni e pedinamenti, si era fatto prendere per uno stupido, banale paio di Levi’s.

Avevamo avuto ragione ad avere fretta: Bagarella infatti si preparava a cambiare vita. Il boss corleonese, preoccupato per l’arresto di Pasquale Di Filippo, stava sostituendo tutti i suoi punti di riferimento. Aveva distrutto la vecchia scheda del cellulare e se ne era procurata una nuova. In tasca gli troviamo un pezzo di carta su cui si era appuntato il numero del nuovo telefonino. Numero che aveva appena comunicato anche al fedele Calvaruso, durante quella visita al negozio, raccomandandogli di utilizzarlo solo in caso di emergenza. Evidentemente non si sentiva più sicuro nei panni del signor Franco, e, come i fatti hanno dimostrato, non aveva torto.

Quella visita da Tony doveva essere una toccata e fuga. Poi don Luchino sarebbe tornato a casa. Quando, subito dopo l’arresto, entriamo nel suo appartamento, troviamo in cucina un tegame ancora caldo, con la trippa al sugo: forse il piatto preferito del boss. Evidentemente Bagarella l’aveva preparata con cura prima di uscire, per tornare a mangiarla più tardi, dopo aver ritirato i suoi nuovi blue jeans. Forse stava per traslocare in un nuovo covo, che non abbiamo mai individuato ma dove, probabilmente, doveva trasferire il suo piccolo arsenale personale: alcune pistole e fucili che abbiamo trovato nel box sottostante al rifugio di via Passaggio Mp1 numero 9. Dopo la sua cattura gli agenti della Dia irrompono in un altro covo che ci ha segnalato Pasquale Di Filippo, quello di Nino Mangano, assicuratore e uomo d’onore della famiglia della Roccella, irreperibile da tempo anche se ancora non formalmente latitante. Secondo Pasquale Di Filippo, Mangano, per il quale disponiamo il fermo, è il nuovo capo di Brancaccio.

Ha sostituito i fratelli Graviano, detenuti dal gennaio 1994, e ha preso il controllo del ferocissimo gruppo di fuoco del relativo mandamento: è, insomma, il vero braccio armato di Leoluca Bagarella. Nel suo appartamento troviamo un patrimonio di informazioni: il registro delle estorsioni, con tutte le somme in entrata e in uscita, e con tutti i nomi in codice degli uomini d’onore a cui venivano affidati incarichi. Materiale preziosissimo che ci darà parecchio lavoro nei mesi successivi.

Adesso bisogna pensare a Pasquale, a toglierlo immediatamente da quell’inferno in cui vive ormai da quattro lunghi giorni. La sera stessa del 24 giugno viene prelevato dall’Ucciardone e portato in una località segreta: ha appena accettato la protezione dello Stato. Finalmente si rilassa. Per lui è la fine di un incubo, anche se comincia a pagare da subito un prezzo altissimo. Appena la notizia del suo pentimento diventa pubblica, la moglie, Giuseppina Spadaro, la figlia di don Masino, lo ripudia, per salvare il buon nome di famiglia. Ma l’operazione è ormai conclusa. Siamo tutti negli uffici della Dia, nel complesso delle Tre Torri. Anche Bagarella è lì, blindato in una camera di sicurezza.

Ricordo Gigi Bruno, ora colonnello dei carabinieri, incaricato di informare la famiglia del boss dell’avvenuto arresto. «Buonasera, casa Riina? La signora Ninetta Bagarella? Sono il capitano Bruno della Dia. Mi scusi se la disturbo a casa a quest’ora, ma volevo informarla che abbiamo tratto in arresto suo fratello Leoluca.»

Dall’altro capo del telefono parte una serie di improperi uniti a grida di disperazione che, però, non turbano per nulla il compassato ufficiale dei carabinieri: «Mi perdoni ancora se l’ho disturbata. Le auguro una buona serata!».

Non c’è nessuno sfottò. Gigi Bruno è fatto proprio così. Quando mette le manette a Bagarella per trasferirlo in carcere gli dice, sempre gentilissimo: «Mi scusi signor Bagarella, ma devo metterle le manette. Sa, è il regolamento…».

Così come Gian Carlo Caselli, che ci raggiunge qualche minuto dopo. Torinese, cortese, misurato, vuole vedere in faccia il boss e verificare le sue intenzioni. «Buonasera! Sono il procuratore di Palermo e sono qui per chiederle se intende dire qualcosa, se ha qualche dichiarazione da fare.»

Leoluca Biagio Bagarella, invece, non è per nulla misurato e, in quell’occasione almeno, per nulla cortese: «’A canusciu buono, a vossia. E non devo dire proprio niente. Lei si facissi ‘u procuraturi, ca io mi fazzu ‘u carzaratu». Della serie: ognuno al posto suo! Risposta rozza e arrogante che non deve essere certo piaciuta al mio capo.

Bagarella esce da quella stanza scortato da due uomini incappucciati, con le armi puntate addosso. Il giorno dopo sarà trasferito nel supercarcere dell’Asinara. Quella sera ho la sensazione che la mafia si può battere. Due episodi banali, ma altamente indicativi. Da un lato il rispetto delle regole, la professionalità e, perché no, la cortesia degli uomini dello Stato; dall’altro l’arroganza dei boss, arroganza ormai tanto inutile quanto perdente. A CURA DELL’ASSOCIAZIONE COSA VOSTRALa grande caccia ai mafiosi dopo la cattura di Totò Riina. Uno dei magistrati è Alfonso Sabella. Le indagini sono diventate poi un libro, “Cacciatore di mafiosi”.

IL “SIGNOR FRANCO” ERA LUI, IL PERICOLOSISSIMO LEOLUCA BAGARELLA

Leoluca Bagarella era stato in galera da giovane, nel 1979, dopo aver ucciso il capo della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano. E’ stata la sua prima missione importante come killer, portata a termine con freddezza e vigliaccheria, colpendo alle spalle Giuliano. Poi era uscito per scadenza dei termini di custodia cautelare. E così la sua fama di mafioso era salita alle stelle. Latitante dal ’91, era uno dei ricercati più pericolosiÈ un pomeriggio di fine giugno. È sabato e a Palermo fa caldo. Soffia il primo scirocco della stagione. Si suda stando fermi e quei maledetti condizionatori del palazzo di Giustizia funzionano a sprazzi.Chi non è andato al mare cerca refrigerio in una «bella» granita di limone. Anch’io, per allentare la tensione, porto i ragazzi della scorta a prendere un gelato nel bar di fronte al tribunale. È una giornata calda in tutti i sensi. Se tutto va come deve andare… Corso Tukory, strada affollatissima tra l’università e la Stazione centrale, a un passo da palazzo dei Normanni, è uno dei cuori pulsanti della Palermo popolare. Una lunga fila di magazzini, botteghe e gastronomie a basso costo. Da un negozio di abbigliamento esce un uomo di mezza età, ray-ban a goccia e baffi neri. Stringe in mano una busta. Deve aver fatto acquisti. È solo. Si guarda attorno con circospezione: marciapiede di destra e di sinistra. Un colpo d’occhio. Lentamente, con il suo sacchetto in mano, si avvicina a una macchina, un’anonima Opel Swing celestina. Sale, si guarda ancora attorno, poi mette in moto e cerca di infilarsi nel traffico. Percorre pochi metri quando due auto altrettanto anonime, senza scritte né lampeggianti, lo affiancano. Con una manovra discreta ma sincronizzata, lo stringono a tenaglia. Lo bloccano. L’uomo coi baffi capisce di essere in trappola. Per un attimo ha paura, pensa al peggio. Pensa che a bordo di quelle due auto possano esserci dei killer mandati da chissà chi pronti a scaricargli addosso una pioggia di fuoco. Pensa che sia giunta la sua ora. Invece è arrivato lo Stato. La sua corsa finisce lì. Due agenti in borghese lo prendono in consegna. Qualcuno si occupa di prelevare l’Opel e di portarla via. Sulla strada c’è un gran viavai di persone, ma nessuno si accorge di nulla. L’uomo prova a fare l’ultima mossa disperata, ma sa già che è inutile. Tira fuori da una tasca una carta d’identità contraffatta e dichiara: «Deve esserci un errore, sono Franco Amato, impiegato postale». Ma gli agenti della Dia di Palermo, nonostante i baffi, lo hanno riconosciuto. Hanno riconosciuto il suo sguardo tagliente. Per mesi hanno studiato la sua foto segnaletica, ai primi posti della top ten dei ricercati del ministero dell’Interno. Per tre giorni hanno tenuto sotto osservazione quel dannato negozio, con la speranza che prima o poi si facesse vivo, e quel momento è arrivato.Lo portano via. A bordo dell’utilitaria, nel tragitto da corso Tukory alle Tre torri, sede della Dia, finalmente si rilassa. Ammette la sua identità e si complimenta con gli agenti che lo hanno preso. Forse in cuor suo tira un sospiro di sollievo. Meglio finire in prigione che accoppato in mezzo alla strada per mano di qualche boss emergente. In Sicilia si dice megghiu séntiri scrusciu di catini ca sonu di campani, meglio udire il rumore delle catene che il suono delle campane; a morto ovviamente. Lo abbiamo catturato così, Leoluca Bagarella, uno dei più spietati capi di Cosa nostra, uno dei più pericolosi latitanti di mafia. Un «padrino». Lo abbiamo arrestato come «signor Franco», questo era il suo ultimo nome di battaglia, in pieno giorno, in mezzo a una strada del centro di Palermo.È il 24 giugno 1995. Giornata indimenticabile. Notizia da edizione straordinaria dei telegiornali. Per noi della procura di Palermo quel che si dice un «colpo grosso». Per me, che insieme ad altri tre colleghi avevo costruito l’indagine passo dopo passo, centimetro per centimetro, un grandissimo risultato: la cattura del boss, all’anagrafe Leoluca Biagio Bagarella, classe 1946, corleonese doc, mafioso da sette generazioni, cognato di Salvatore Riina, era un colpo al cuore dell’organizzazione mafiosa. Forse il ko decisivo per quell’ala stragista che negli anni Novanta aveva portato nel Paese tanta devastazione e tanti lutti.

BAGARELLA, L’ANIMA STRAGISTA DI COSA NOSTRAIn quel periodo, infatti, Bagarella era il vero capo di Cosa nostra. Dopo l’arresto di Totò Riina, eseguito più di due anni prima, tutta la forza militare dell’organizzazione era passata nelle sue mani.Sostanzialmente erano al suo comando i gruppi di fuoco delle famiglie più importanti. Poteva contare sui killer di Brancaccio, su quelli della cosca di Misilmeri, sui sicari del quartiere palermitano di Resuttana, su tutti quelli della provincia di Trapani. Così aveva il polso dell’intera organizzazione e, di fatto, il comando vero. Era quantomeno sullo stesso piano di Bernardo Provenzano che, pur essendo il capo formale di Cosa nostra, non aveva però alcun esercito.E poi Bagarella incarnava il vero spirito dei corleonesi che per noi non erano più, semplicemente, i mafiosi di Corleone.I corleonesi rappresentavano adesso l’anima stragista di Cosa nostra, quegli uomini che, sotto la guida di Riina prima e di Bagarella poi, avevano sferrato un attacco frontale allo Stato con le bombe del 1992 e 1993.Paradossalmente Bernardo Provenzano, che pure era di Corleone, per noi non era un vero «corleonese», o, meglio, non si poteva più considerarlo tale. Dopo l’attentato di Capaci e forse già prima della strage di via d’Amelio, aveva imboccato un’altra strada: aveva scelto una tattica «attendista», aveva deciso di sommergersi, quasi di sparire. ‘U zu Binu aveva ritenuto vincente per Cosa nostra una linea di basso profilo, aveva stabilito di non combattere più le istituzioni ma di convivere con lo Stato, forse anche di trattare con alcuni suoi rappresentanti, garantendo una sorta di pax mafiosa. Tanto che, tramite Brusca, si era addirittura lamentato con Bagarella per l’esecuzione degli attentati di Firenze, Roma e Milano del 1993. E il cognato di Riina, in modo sprezzante, gli aveva mandato a dire: «Se vossia non è d’accordo, se ne vada in giro con un bel cartello al collo con la scritta: io con le stragi non c’entro». ‘U zu Binu, a quel tempo, aveva dovuto incassare: non poteva certo competere con la potenza militare degli «altri» corleonesi. Don Luchino, così ancora oggi gli amici chiamano Leoluca Bagarella, aveva al suo attivo decine e decine di omicidi. Le inchieste, ma soprattutto i racconti dei collaboratori di giustizia, ce lo descrivevano come un duro, un sanguinario. Nelle inchieste sulle stragi era uno dei principali indagati. Di sicuro aveva preso parte a quella di Capaci ed era stato il capo operativo degli attentati del 1993. Il regista e il coordinatore, insomma, delle bombe di Firenze, Roma e Milano. Forse non la vera testa pensante, ma certamente uno dei fautori della strategia di attacco frontale allo Stato. Bagarella era già stato in galera da giovane, nel 1979, dopo aver ucciso il capo della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano, la sua prima missione importante quale killer. E l’aveva portata a termine con estrema freddezza ma anche con grandissima vigliaccheria, colpendo alle spalle quel poliziotto che per primo aveva intuito e dimostrato la connection tra mafia americana e siciliana nel grande traffico di eroina. Giuliano aveva sequestrato all’aeroporto di Punta Raisi una valigia piena di dollari. La contropartita pagata dalle famiglie americane a quelle siciliane per la raffinazione di centinaia di chili di «roba». Omicidio «eccellente» e fondamentale per Cosa nostra. Leoluca Bagarella finì in galera per alcuni anni, poi, puntuale, la scarcerazione a causa della solita scadenza dei termini di custodia cautelare. E così la sua fama di mafioso era salita alle stelle. Latitante dal ’91, per noi del pool antimafia della procura di Palermo, era uno degli obiettivi più importanti. L’indagine che ha portato alla sua cattura è scattata, di fatto, all’improvviso, meno di un mese prima dell’arresto. Tutto sommato è stata un’investigazione rapidissima, ma anche particolarmente complessa e delicata. Con qualche colpo di fortuna, siamo riusciti a chiudere il cerchio in poco più di tre settimane. Un tempo record, tenuto conto dello spessore del latitante. Forse, con il senno di poi, avremmo potuto anche stringere i tempi, ma tatticamente abbiamo voluto usare tutta la prudenza necessaria. Un personaggio particolare, Bagarella: astuto, attentissimo e altrettanto sospettoso. Ossessionato dai pedinamenti, dalle intercettazioni telefoniche e da quelle ambientali. Dopo l’arresto di Riina, la sua prudenza era aumentata. Si era procurato un apparecchio radio che manteneva costantemente sintonizzato sulle frequenze di polizia e carabinieri. Nel suo rifugio segreto stava in ascolto tutto il giorno ed era diventato paranoico. Ogniqualvolta c’era un allarme, un intervento in città per una vicenda qualsiasi, entrava in fibrillazione, pensava sempre che stessero per arrivare a lui. Racconta un collaboratore di giustizia che un giorno, esasperato, aveva scagliato quella radio contro il muro, mandandola in frantumi: «Quando minchia mi vogliono pigliare, mi pigliano!». E poi, in fondo, si sentiva sicuro. Palermo, per questo, è una città particolare. Può accadere a chiunque di essere vicini di casa di un boss e non saperlo, non riuscire ad accorgersi di nulla. Del resto quasi mai dei mafiosi si conosce il volto attuale. Le uniche indicazioni spesso vengono da vecchie e sbiadite foto segnaletiche. Si racconta, ma è una storia vera, di un giornalista che per diversi mesi era stato vicino di pianerottolo di uno dei più spietati killer di Cosa nostra, Giuseppe Lucchese, detto ‘U lucchisieddu, responsabile di un centinaio di omicidi e delle cui famigerate «gesta» il cronista scriveva di frequente. Non lo sapeva, ma ci abitava di fronte. Lo vedeva uscire con la motocicletta, conosceva anche la moglie: una distinta e riservata signora con un grazioso cagnolino. Non aveva mai sospettato nulla. Nessuno d’altronde sarebbe stato in grado di riconoscere ‘U lucchisieddu. Il miglior modo di mimetizzarsi per i mafiosi, infatti, è sempre stato quello di vivere un’esistenza normale. E Bagarella aveva scelto un profilo assolutamente anonimo, quello del «signor Franco», appunto, impiegato delle poste, inquilino modello. Viveva in un appartamento come tanti nel centro di Palermo, proprio di fronte al palazzo dove abitano due tra i magistrati più impegnati sul fronte antimafia, Guido Lo Forte, procuratore aggiunto di Palermo e coordinatore della Direzione distrettuale antimafia, e Giuseppe Pignatone, all’epoca sostituto della stessa procura e, guarda caso, proprio titolare delle ricerche di Bagarella, insieme a Franco Lo Voi. Forse per questa ragione il boss era tranquillo. Spesso, con un binocolo, dalla finestra del suo rifugio, si divertiva a osservare gli spostamenti di Guido e di Giuseppe e delle loro auto di scorta. Se la rideva don Luchino. Ma questa vicinanza costituirà anche il suo tallone d’Achille. A CURA DELL’ASSOCIAZIONE COSA VOSTRA

Vincenzina, la moglie del boss che si suicida perché non può avere figli

Leoluca Bagarella cresce a «pane e mafia», ha voglia di farsi strada in Cosa nostra e sa quanto contino i rapporti di sangue. Sul finire degli Anni Settanta s’innamora perdutamente di Vincenzina Marchese, della famiglia di Corso dei Mille, una cosca di killer e trafficanti tra le più antiche e spietate della mafia. Il capofamiglia, Filippo Marchese detto Milinciana, zio di Vincenzina, uccideva con le sue mani nella camera della morte di Sant’Erasmo, sul lungomare di Palermo «Buongiorno, signor Bagarella. Come sta?» «Come devo stare, dottore? Tra queste quattro mura.»

È il luglio del 1998. Leoluca Bagarella è di fronte a me, nel carcere di Parma. Un po’ meno arrogante di come l’avevo visto tre anni prima, il giorno del suo arresto.

Fisico tarchiato ma possente, difficilmente riesce a stare fermo, e quando lo fa sono i suoi occhi, piccoli e nerissimi, a muoversi nervosamente, a scrutare ogni cosa. Ha il solito look casual: tuta da ginnastica e scarpe da tennis. Come se fosse sempre pronto alla corsa, alla fuga. All’evasione.

Sono venuto a interrogarlo per un reato minore: minaccia aggravata, pena massima prevista fino a un anno di reclusione. Una bazzecola per uno come lui che di ergastoli definitivi ne ha già parecchi. L’episodio era avvenuto durante un’udienza del processo per il sequestro e l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo.

In un drammatico confronto a distanza Bagarella aveva fatto uno strano riferimento al figlio del suo ex autista, Tony Calvaruso, il titolare del negozio di corso Tukory che, dopo essere stato arrestato, aveva deciso di collaborare e proprio quel giorno stava deponendo in aula. «Ricordati di Spizieddu» aveva urlato don Luchino dalla sua gabbia nel bunker dell’Ucciardone. Spizieddu, peperino, era il nomignolo con cui il boss corleonese chiamava il figlio di Calvaruso. La frase era suonata come un avvertimento. Da qui l’accusa di minaccia aggravata. L’avvocato di Bagarella non è venuto. Inutile arrivare fino in Emilia per un interrogatorio di routine. «Dottore, oggi avevo intenzione di avvalermi della facoltà di non rispondere, ma visto che c’è lei e che si è fatto tutto questo viaggio…»

Sono strani i mafiosi. Fino a quel momento Bagarella non aveva mai parlato con nessun magistrato.

Adesso decideva di farlo proprio con me, con uno dei pubblici ministeri responsabili della sua cattura e, soprattutto, con quello che aveva fatto parlare i suoi fedelissimi e che conosceva, ormai, ogni più piccolo particolare della sua vita da mafioso.

Apro il mio portatile e comincio a scrivere. Normalmente gli interrogatori li facevo da solo, senza segretario. Verbalizzavo io ed ero velocissimo. Avevo tantissime macro e voci di correzione automatica memorizzate nel mio Word. Digitavo cn e sul video appariva Cosa nostra, già in corsivo, scrivevo uo e diventava uomo d’onore, oppure sgj per San Giuseppe Jato, cr per Corleone, bc per Brusca, md per Matteo Messina Denaro, il boss di Trapani, bg, appunto, per Bagarella. L’interrogatorio dura poche battute. Giusto il tempo per Bagarella di spiegarmi che non intendeva minacciare di morte il figlio di Calvaruso, ma solo fargli tornare alla mente una sera in cui aveva tenuto il vivace bambino sulle ginocchia e ci aveva giocato, un banale episodio che il pentito, secondo don Luchino, sembrava aver dimenticato. Archivierò tutto. Del resto nessuno aveva interesse a processarlo per una semplice minaccia.

Un risultato però l’ho ottenuto. Bagarella ha risposto alle mie domande e ha ammesso di conoscere bene Calvaruso, elemento di prova che poteva esserci utile in altri dibattimenti. In quegli anni trascorsi in carcere don Luchino aveva continuato a tenere alto il suo profilo da padrino corleonese. E d’altra parte il suo è un pedigree di tutto rispetto e affonda le proprie radici nella Cosa nostra post rurale, quella degli anni Sessanta e Settanta, la mafia degli appalti e del traffico internazionale di eroina. Suo fratello maggiore, Calogero, era stato uno dei soci fondatori, se così si può dire, dei corleonesi. Era uno dei quattro fedelissimi del primo capomafia storico della zona, il medico Michele Navarra. Gli altri erano Luciano Leggio, Bernardo Provenzano e Salvatore Riina: insomma una specie di poker d’assi. Erano gli anni Sessanta e i quattro giovani leoni volevano mano libera. Così non avevano esitato a uccidere il vecchio Navarra per prenderne il posto. Forse non è un caso che la storia dei corleonesi nasca proprio con un tradimento.

L’AMORE PER VINCENZINAIl giovane Leoluca cresce dunque a «pane e mafia», e quando Salvatore Riina sposa sua sorella Ninetta, diventa anche cognato del Capo dei capi, di Totuccio, come lo chiamavano gli amici. Bagarella, che ha grande voglia di farsi strada in Cosa nostra e sa quanto contino i rapporti di sangue, incastona un’altra parentela di rango. Siamo sul finire degli anni Settanta quando s’innamora perdutamente di Vincenzina Marchese, bella fimmina della famiglia di Corso dei Mille, una cosca di killer e trafficanti tra le più antiche e spietate di Palermo. Il capofamiglia, Filippo Marchese detto Milinciana (melanzana), zio di Vincenzina, scannava la gente con le sue mani nella camera della morte di Sant’Erasmo, sul lungomare di Palermo. Si dice che chiamasse per nome e cognome la vittima, un attimo prima di eseguire il delitto, e aggiungesse la frase, ormai tristemente nota: ca’ finisci la to’ storia, qui finisce la tua storia. Dei tre fratelli di Vincenzina, Nino, Giuseppe e Gregorio, solo l’ultimo è libero. Ma Vincenzina è, come si dice, pura come un giglio. Quella tra lei e Leoluca è una grande, vera, tragica storia d’amore. Matrimonio all’inizio degli anni Novanta. Lui è appena stato scarcerato grazie ai soliti cavilli giudiziari. Matrimonio d’amore ma anche matrimonio di mafia, con tutti i suoi sfarzi un po’ pacchiani. Nozze come quelle di Michael Corleone nel Padrino. Come colonna sonora del filmino della cerimonia Bagarella vuole metterci proprio la musica del capolavoro di Francis Ford Coppola, sua pellicola culto al punto che, nei primi tempi della sua latitanza, si faceva chiamare proprio don Vito. Banchetto a Villa Igea, uno dei più lussuosi e affascinanti alberghi d’Italia. Leoluca, un figurino, nel suo mezzo tight; bellissima Vincenzina, con il lungo velo bianco che il marito premuroso le sorregge, mentre scende da una sfavillante limousine. Centinaia di invitati: c’è la folla delle grandi occasioni. Unici assenti, ma giustificati, i latitanti, che da lì a poco potranno annoverare tra le proprie fila anche lo sposo. Servizio d’ordine impeccabile affidato ai picciotti di Corso dei Mille che respingono «con educazione», si racconta, giornalisti e fotografi. Tutto rigorosamente ripreso dalle telecamere della polizia. Da quel giorno i due sono inseparabili. Lei lo segue fedele durante tutta la latitanza. Se la ricordano anche nel condominio di via Passaggio Mp1. Una donna bella, riservatissima, che non usciva quasi mai di casa e che, da un giorno con l’altro, non si era più vista. Di Vincenzina si erano misteriosamente perse le tracce. Durante la perquisizione nel covo troviamo uno strano biglietto scritto a mano: «mio marito è l’uomo migliore del mondo e si merita una statua d’oro…». La grafia però è dello stesso Bagarella. Scopriremo in seguito che l’originale scritto da Vincenzina era stato consegnato ai suoi familiari e che don Luchino lo aveva ricopiato personalmente. C’è anche una fotografia di lei, molto bella, col velo da sposa, in una cornice d’argento. Davanti alla foto un vaso con fiori freschi. Particolari che, insieme alla fede della moglie che Bagarella porta al collo al momento dell’arresto, ci fanno ritenere che Vincenzina sia morta. Saranno poi i pentiti a confermare il nostro sospetto: un mese prima della cattura del marito, infatti, la donna si è suicidata. Sono certo che Bagarella non abbia alcuna responsabilità materiale nella morte di sua moglie. E la mia convinzione è pienamente confermata dalle indagini svolte e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

LA MORTE DEL PICCOLO GIUSEPPE DI MATTEO LA SCONVOLGE il dramma di Vincenzina, una donna che ha respirato mafia fin da bambina. Destino crudele, il suo. Moglie di Bagarella e sorella di quel Pino Marchese, che nel frattempo è passato dalla parte dello Stato. Il primo «corleonese» pentito, il collaboratore di giustizia più odiato dalla famiglia Riina. Vincenzina forse non ha retto al peso di questo doppio ruolo e si è tolta la vita. Si è impiccata in casa. Proprio in quel covo di via Passaggio Mp1, dopo un lungo periodo di profonda depressione. Uccisa dalla solitudine. Come sua cognata Ninetta, la moglie di Riina, Vincenzina ha seguito il marito in tutta la latitanza. Mai un dubbio su questo uomo che ama e da cui è ricambiata pienamente. Un solo cruccio: non aver avuto figli. Due volte la natura le ha detto di no, e lei non se ne dà pace. Comunque è ancora giovane, e può coltivare il suo desiderio di maternità. È rimasta profondamente turbata, come gran parte del popolo di Cosa nostra, dalla storia del piccolo Giuseppe Di Matteo. Si è fatta un’idea: pensa che non avere figli sia una sorta di castigo di Dio. Una punizione per il rapimento di quel ragazzino innocente eseguito dagli uomini di suo marito. Il boss giura alla moglie che il bambino non è stato ucciso. E in effetti, in quella data, dice la verità. Ma lei non gli crede. E, tra mille tormenti, si toglie la vita.

Il pomeriggio che la trova morta, appesa a quella corda, Bagarella vive un doppio dramma. La scomparsa, tragica, della compagna della sua vita e l’impossibilità di darle una degna sepoltura. Distinguendo per un momento l’uomo dal mafioso, don Luchino vive una vicenda dolorosissima in assoluta solitudine. Il boss fa una telefonata, in lacrime, al fedele Calvaruso. Chiede aiuto, lo prega di raggiungerlo. Insieme, vestono e sistemano alla meno peggio il cadavere della donna e lo portano fuori. Vincenzina è accompagnata a braccia, sorretta dai due uomini, come se fosse stata colta da un malore. È notte. Nessuno li vede. Il cadavere viene caricato in macchina e trasportato in un ufficio dell’impresa di costruzioni di Giusto Di Natale, uno dei fedelissimi di Bagarella. Lo mettono in una bara che hanno ordinato per telefono a un’impresa funebre, potendo certamente contare sulla sua «riservatezza».

SEPPELLITA DI NOTTE IN UN TERRENO D’AMICI Il suo ultimo viaggio Vincenzina lo fa verso la collina di Baida, a pochi chilometri da Palermo, dove viene seppellita in un terreno di proprietà della famiglia Di Natale. Ma il suo calvario non è ancora concluso; quel cadavere «scotta».