IL CACCIATORE ispirato alla vita del magistrato Alfonso Sabella

Le vicende di Saverio Barone, un giovane PM che nei primi anni Novanta diventa il protagonista della “caccia” ai mafiosi nella stagione immediatamente successiva alle stragi di Capaci e Via D’Amelio. Liberamente ispirato alla vera storia del magistrato antimafia Alfonso Sabella.

| Stagione | Episodi | |

|---|---|---|

| Prima stagione | 12 | 2018 |

| Seconda stagione | 8 | 2020 |

| Terza stagione | 8 | 2021 |

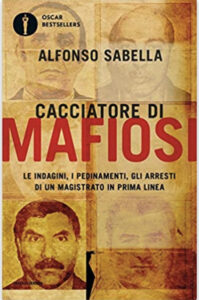

Il cacciatore la fiction di Raidue che ha come protagonista Francesco Montanari che interpreta Saverio Barone, magistrato impegnato nella lotta contro la mafia. Dietro la figura di Saverio Barone c’è il magistrato Alfonso Sabella oggi in servizio come giudice del Riesame al Tribunale di Napoli. Il personaggio di Saverio Barone, in particolare, è stato ispirato Il cacciatore di mafiosi, libro di Alfonso Sabella che ha sposato la magistratura non pensando di lavorare nella lotta contro la mafia. Figlio di due avvocati, Sabella si è sempre visto come civilista.

Alfonso Sabella, storia vera Il Cacciatore “Non ho incontrato uomini d’onore…”

La spietata, difficile realtà della lotta alla mafia raccontata in presa diretta da un protagonista.

Come si riesce a catturare un boss latitante? Come si organizza una caccia alla preda più diffIcile, l’uomo? Alfonso Sabella ha condotto in prima persona alcune delle indagini più importanti del pool antimafia palermitano, culminate nella cattura di boss come Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Pasquale Cuntrera. In questo libro racconta la sua verità quotidiana, fatta di trionfi ma anche di continue difficoltà, di orrori ma anche di inaspettati momenti di ilarità, e soprattutto di competenza, caparbietà e astuzia (oltre a un pizzico di fortuna).

Alfonso Sabella, il cacciatore di mafiosi

- Il 15 gennaio del 1993, in una ancora misteriosa operazione dei reparti speciali, cade dopo un quarto di secolo Totò Riina. Ma la grande caccia è appena cominciata.

- Sabella conosce la mafia, i suoi intrecci familiari e le sue relazioni esterne, le abitudini e le fragilità dei boss. Indaga sui “gruppi di fuoco” di Brancaccio, sui capi di San Giuseppe Jato, sui fedelissimi corleonesi dello “zio Totò”.

- Le indagini sono diventate un libro, Cacciatore di mafiosi, da cui è stata tratta, per la Rai, una fortunata serie tivù.

Giravano tranquilli per Palermo, non li prendevano mai. A volte erano latitanti a casa loro, ricercati e liberi. Intoccabili. Fino a quando, dopo le uccisioni di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, in Sicilia cambia tutto. È lo Stato che, per la prima volta nella sua storia, decide di fare la guerra a Cosa Nostra. Il nuovo procuratore capo della repubblica di Palermo è Gian Carlo Caselli, riorganizza l’ufficio, c’è anche un pool che ha compito di stanare i grandi latitanti di Cosa Nostra. Nel settembre del 1992 i poliziotti hanno già catturato Giuseppe Piddu Madonia, il numero 2 della Cupola che si nascondeva in Veneto.

Il 15 gennaio del 1993, in una ancora misteriosa operazione dei reparti speciali, cade dopo un quarto di secolo Totò Riina. Ma la grande caccia è appena cominciata. A Palermo, uno dei magistrati che coordina le indagini sui latitanti è Alfonso Sabella, sostituto procuratore della repubblica appena arrivato al Palazzo di Giustizia dopo le bombe per Falcone e Borsellino. Conosce la mafia, i suoi intrecci familiari e le sue relazioni esterne, le abitudini e le fragilità dei boss. Indaga sui “gruppi di fuoco” di Brancaccio, sui capi di San Giuseppe Jato, sui fedelissimi corleonesi dello “zio Totò”. Uno dopo l’altro cadono nella rete: Leoluca Bagarella, il cognato di Totò Riina; Nino Mangano e Pasquale Di Filippo, Giovanni Brusca “’u verru” e suo fratello Enzo e tanti altri ancora. Sono tutti i rappresentanti dell’anima stragista di Cosa Nostra, quelli che con le stragi volevano costringere lo Stato a trattare. Dopo anni e, in qualche caso decenni, i latitanti finiscono tutti nei bracci infernali del 41 bis.

Dietro ogni inchiesta e dietro ogni cattura, c’è una meticolosa conoscenza del territorio, dei comportamenti criminali, dei linguaggi e dei simboli. Poi la tecnologia, le intercettazioni, le miscrospie. E i pedinamenti, in mezzo al traffico di Palermo o nelle sperdute campagne nel cuore della Sicilia. Indagini che sono diventate un libro per la Mondadori, Cacciatore di mafiosi, firmato da Alfonso Sabella insieme ai giornalisti Silvia Resta e Francesco Vitale. E dal libro è stata tratta, per la Rai, una fortunata serie tivù. Il nostro Blog Mafie, per una trentina di giorni, pubblicherà ampi stralci del racconto di uno dei protagonisti dell’antimafia giudiziaria degli Anni ‘

ALCUNI CAPITOLI…

- Il “signor Franco” era lui, il pericolosissimo Leoluca Bagarella

- Bagarella, l’anima stragista di cosa nostra

- Sul comodino il boss aveva il libro di Giovanni Falcone

- Il covo

- Cose di Cosa Nostra, il libro del giudice

- Il sequestro del bambino, i silenzi, le faide fra i grandi boss

- Trasferito più volte tra Agrigento, Trapani e Palermo

- Un negozio, un paio di jeans, le tracce che portano al boss di Corleone

- La collaborazione di Di Filippo

- La caccia ai “piccioli” della mafia che arrivano fino agli amici di Lugano

- Si cerca il tesoro

- I soldi restano in Svizzera

- Madonne e santi e crocifissi nella camera della morte

Il “signor Franco” era lui, il pericolosissimo Leoluca Bagarella

Leoluca Bagarella era stato in galera da giovane, nel 1979, dopo aver ucciso il capo della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano. E’ stata la sua prima missione importante come killer, portata a termine con freddezza e vigliaccheria, colpendo alle spalle Giuliano. Poi era uscito per scadenza dei termini di custodia cautelare. E così la sua fama di mafioso era salita alle stelle. Latitante dal ’91, era uno dei ricercati più pericolosi

È un pomeriggio di fine giugno. È sabato e a Palermo fa caldo. Soffia il primo scirocco della stagione. Si suda stando fermi e quei maledetti condizionatori del palazzo di Giustizia funzionano a sprazzi.

Chi non è andato al mare cerca refrigerio in una «bella» granita di limone. Anch’io, per allentare la tensione, porto i ragazzi della scorta a prendere un gelato nel bar di fronte al tribunale. È una giornata calda in tutti i sensi. Se tutto va come deve andare…

Corso Tukory, strada affollatissima tra l’università e la Stazione centrale, a un passo da palazzo dei Normanni, è uno dei cuori pulsanti della Palermo popolare. Una lunga fila di magazzini, botteghe e gastronomie a basso costo.

Da un negozio di abbigliamento esce un uomo di mezza età, ray-ban a goccia e baffi neri. Stringe in mano una busta. Deve aver fatto acquisti. È solo. Si guarda attorno con circospezione: marciapiede di destra e di sinistra. Un colpo d’occhio. Lentamente, con il suo sacchetto in mano, si avvicina a una macchina, un’anonima Opel Swing celestina. Sale, si guarda ancora attorno, poi mette in moto e cerca di infilarsi nel traffico.

Percorre pochi metri quando due auto altrettanto anonime, senza scritte né lampeggianti, lo affiancano. Con una manovra discreta ma sincronizzata, lo stringono a tenaglia. Lo bloccano. L’uomo coi baffi capisce di essere in trappola. Per un attimo ha paura, pensa al peggio. Pensa che a bordo di quelle due auto possano esserci dei killer mandati da chissà chi pronti a scaricargli addosso una pioggia di fuoco. Pensa che sia giunta la sua ora.

Invece è arrivato lo Stato. La sua corsa finisce lì. Due agenti in borghese lo prendono in consegna. Qualcuno si occupa di prelevare l’Opel e di portarla via. Sulla strada c’è un gran viavai di persone, ma nessuno si accorge di nulla. L’uomo prova a fare l’ultima mossa disperata, ma sa già che è inutile. Tira fuori da una tasca una carta d’identità contraffatta e dichiara: «Deve esserci un errore, sono Franco Amato, impiegato postale». Ma gli agenti della Dia di Palermo, nonostante i baffi, lo hanno riconosciuto. Hanno riconosciuto il suo sguardo tagliente. Per mesi hanno studiato la sua foto segnaletica, ai primi posti della top ten dei ricercati del ministero dell’Interno. Per tre giorni hanno tenuto sotto osservazione quel dannato negozio, con la speranza che prima o poi si facesse vivo, e quel momento è arrivato.

Lo portano via. A bordo dell’utilitaria, nel tragitto da corso Tukory alle Tre torri, sede della Dia, finalmente si rilassa. Ammette la sua identità e si complimenta con gli agenti che lo hanno preso.

Forse in cuor suo tira un sospiro di sollievo. Meglio finire in prigione che accoppato in mezzo alla strada per mano di qualche boss emergente. In Sicilia si dice megghiu séntiri scrusciu di catini ca sonu di campani, meglio udire il rumore delle catene che il suono delle campane; a morto ovviamente.

Lo abbiamo catturato così, Leoluca Bagarella, uno dei più spietati capi di Cosa nostra, uno dei più pericolosi latitanti di mafia. Un «padrino». Lo abbiamo arrestato come «signor Franco», questo era il suo ultimo nome di battaglia, in pieno giorno, in mezzo a una strada del centro di Palermo.

È il 24 giugno 1995. Giornata indimenticabile. Notizia da edizione straordinaria dei telegiornali. Per noi della procura di Palermo quel che si dice un «colpo grosso». Per me, che insieme ad altri tre colleghi avevo costruito l’indagine passo dopo passo, centimetro per centimetro, un grandissimo risultato: la cattura del boss, all’anagrafe Leoluca Biagio Bagarella, classe 1946, corleonese doc, mafioso da sette generazioni, cognato di Salvatore Riina, era un colpo al cuore dell’organizzazione mafiosa. Forse il ko decisivo per quell’ala stragista che negli anni Novanta aveva portato nel Paese tanta devastazione e tanti lutti.

Bagarella, l’anima stragista di cosa nostra

In quel periodo, infatti, Bagarella era il vero capo di Cosa nostra. Dopo l’arresto di Totò Riina, più di due anni prima, tutta la forza militare dell’organizzazione era passata nelle sue mani. Sostanzialmente erano al suo comando i gruppi di fuoco delle famiglie più importanti. Poteva contare sui killer di Brancaccio, su quelli della cosca di Misilmeri, sui sicari del quartiere palermitano di Resuttana, su tutti quelli della provincia di Trapani. Così aveva il polso dell’intera organizzazione e, di fatto, il comando vero. Era quantomeno sullo stesso piano di Bernardo Provenzano che, pur essendo il capo formale di Cosa nostra, non aveva però alcun esercito. E poi Bagarella incarnava il vero spirito dei corleonesi che per noi non erano più, semplicemente, i mafiosi di Corleone. I corleonesi rappresentavano adesso l’anima stragista di Cosa nostra, quegli uomini che, sotto la guida di Riina prima e di Bagarella poi, avevano sferrato un attacco frontale allo Stato con le bombe del 1992 e 1993. Paradossalmente Bernardo Provenzano, che pure era di Corleone, per noi non era un vero «corleonese», o, meglio, non si poteva più considerarlo tale. Dopo l’attentato di Capaci e forse già prima della strage di via d’Amelio, aveva imboccato un’altra strada: aveva scelto una tattica «attendista», aveva deciso di sommergersi, quasi di sparire. ‘U zu Binu aveva ritenuto vincente per Cosa nostra una linea di basso profilo, aveva stabilito di non combattere più le istituzioni ma di convivere con lo Stato, forse anche di trattare con alcuni suoi rappresentanti, garantendo una sorta di pax mafiosa. Tanto che, tramite Brusca, si era addirittura lamentato con Bagarella per l’esecuzione degli attentati di Firenze, Roma e Milano del 1993. E il cognato di Riina, in modo sprezzante, gli aveva mandato a dire: «Se vossia non è d’accordo, se ne vada in giro con un bel cartello al collo con la scritta: io con le stragi non c’entro». ‘U zu Binu, a quel tempo, aveva dovuto incassare: non poteva certo competere con la potenza militare degli «altri» corleonesi. Don Luchino, così ancora oggi gli amici chiamano Leoluca Bagarella, aveva al suo attivo decine e decine di omicidi. Le inchieste, ma soprattutto i racconti dei collaboratori di giustizia, ce lo descrivevano come un duro, un sanguinario. Nelle inchieste sulle stragi era uno dei principali indagati. Di sicuro aveva preso parte a quella di Capaci ed era stato il capo operativo degli attentati del 1993. Il regista e il coordinatore, insomma, delle bombe di Firenze, Roma e Milano. Forse non la vera testa pensante, ma certamente uno dei fautori della strategia di attacco frontale allo Stato. Bagarella era già stato in galera da giovane, nel 1979, dopo aver ucciso il capo della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano, la sua prima missione importante quale killer. E l’aveva portata a termine con estrema freddezza ma anche con grandissima vigliaccheria, colpendo alle spalle quel poliziotto che per primo aveva intuito e dimostrato la connection tra mafia americana e siciliana nel grande traffico di eroina. Giuliano aveva sequestrato all’aeroporto di Punta Raisi una valigia piena di dollari. La contropartita pagata dalle famiglie americane a quelle siciliane per la raffinazione di centinaia di chili di «roba». Omicidio «eccellente» e fondamentale per Cosa nostra. Leoluca Bagarella finì in galera per alcuni anni, poi, puntuale, la scarcerazione a causa della solita scadenza dei termini di custodia cautelare. E così la sua fama di mafioso era salita alle stelle. Latitante dal ’91, per noi del pool antimafia della procura di Palermo, era uno degli obiettivi più importanti. L’indagine che ha portato alla sua cattura è scattata, di fatto, all’improvviso, meno di un mese prima dell’arresto. Tutto sommato è stata un’investigazione rapidissima, ma anche particolarmente complessa e delicata. Con qualche colpo di fortuna, siamo riusciti a chiudere il cerchio in poco più di tre settimane. Un tempo record, tenuto conto dello spessore del latitante.

Forse, con il senno di poi, avremmo potuto anche stringere i tempi, ma tatticamente abbiamo voluto usare tutta la prudenza necessaria. Un personaggio particolare, Bagarella: astuto, attentissimo e altrettanto sospettoso. Ossessionato dai pedinamenti, dalle intercettazioni telefoniche e da quelle ambientali. Dopo l’arresto di Riina, la sua prudenza era aumentata. Si era procurato un apparecchio radio che manteneva costantemente sintonizzato sulle frequenze di polizia e carabinieri. Nel suo rifugio segreto stava in ascolto tutto il giorno ed era diventato paranoico. Ogniqualvolta c’era un allarme, un intervento in città per una vicenda qualsiasi, entrava in fibrillazione, pensava sempre che stessero per arrivare a lui.

Racconta un collaboratore di giustizia che un giorno, esasperato, aveva scagliato quella radio contro il muro, mandandola in frantumi: «Quando minchia mi vogliono pigliare, mi pigliano!».

E poi, in fondo, si sentiva sicuro. Palermo, per questo, è una città particolare. Può accadere a chiunque di essere vicini di casa di un boss e non saperlo, non riuscire ad accorgersi di nulla. Del resto quasi mai dei mafiosi si conosce il volto attuale. Le uniche indicazioni spesso vengono da vecchie e sbiadite foto segnaletiche.

Si racconta, ma è una storia vera, di un giornalista che per diversi mesi era stato vicino di pianerottolo di uno dei più spietati killer di Cosa nostra, Giuseppe Lucchese, detto ‘U lucchisieddu, responsabile di un centinaio di omicidi e delle cui famigerate «gesta» il cronista scriveva di frequente. Non lo sapeva, ma ci abitava di fronte. Lo vedeva uscire con la motocicletta, conosceva anche la moglie: una distinta e riservata signora con un grazioso cagnolino. Non aveva mai sospettato nulla. Nessuno d’altronde sarebbe stato in grado di riconoscere ‘U lucchisieddu.

Il miglior modo di mimetizzarsi per i mafiosi, infatti, è sempre stato quello di vivere un’esistenza normale. E Bagarella aveva scelto un profilo assolutamente anonimo, quello del «signor Franco», appunto, impiegato delle poste, inquilino modello. Viveva in un appartamento come tanti nel centro di Palermo, proprio di fronte al palazzo dove abitano due tra i magistrati più impegnati sul fronte antimafia, Guido Lo Forte, procuratore aggiunto di Palermo e coordinatore della Direzione distrettuale antimafia, e Giuseppe Pignatone, all’epoca sostituto della stessa procura e, guarda caso, proprio titolare delle ricerche di Bagarella, insieme a Franco Lo Voi.

Forse per questa ragione il boss era tranquillo. Spesso, con un binocolo, dalla finestra del suo rifugio, si divertiva a osservare gli spostamenti di Guido e di Giuseppe e delle loro auto di scorta. Se la rideva don Luchino. Ma questa vicinanza costituirà anche il suo tallone d’Achille.

Sul comodino il boss aveva il libro di Giovanni Falcone

L’inchiesta sulla latitanza di Giovanni Brusca si trascinava ormai da quattro anni. Un nuovo impulso alle indagini viene da Tullio Cannella, l’imprenditore edile dell’Euromare Village, il fondatore di Sicilia Libera. Cannella è legato da vecchia amicizia a Tony Calvaruso, l’autista di don Luchino, anche lui finito in carcere. In prigione Tullio si pente; Tony invece, sulle prime, non cede. A fine anno, durante una drammatica udienza di un processo, nell’aula bunker di Rebibbia a Roma, Cannella rivolge un pubblico appello al suo ex amico, invitandolo a fare come lui, a collaborare con la giustizia. Fino ad allora rimasto duro come una roccia, Calvaruso rompe gli indugi, «si mette a Modello tredici» e ci chiama. È il 5 gennaio del nuovo anno. La vigilia della Befana. Per noi, l’autista di Bagarella che collabora è davvero un bel regalo.

Tony Calvaruso ha vissuto per ben due anni fianco a fianco con Leoluca Bagarella e del capo corleonese conosce vizi, abitudini e segreti. Lo ha scarrozzato in macchina qua e là e ha una straordinaria memoria fotografica: ricorda con precisione volti e luoghi. Soprattutto luoghi, covi, tane e rifugi. La sua testimonianza è preziosissima.

Nel parlatorio del carcere Tony esordisce: «Vi posso dare un’informazione utile: so dove Giovanni Brusca si è fabbricato la casa».

Per noi, in quel momento, Brusca rappresenta l’icona del male. Il suo nome è ai primi posti della lista dei latitanti. Insomma, è l’obiettivo numero uno. Si era reso irreperibile quando era stato definitivamente condannato nel maxi processo. «Si era dato latino», come dice il popolo di mafia. È figlio di don Bernardo, vecchio patriarca di San Giuseppe Jato, da sempre legatissimo a Totò Riina.

«Un ragazzo molto sveglio, uno che farà tanta strada» aveva detto di lui, profetico, Tommaso Buscetta, molti anni prima.

I coordinatori delle indagini sulla latitanza di Brusca sono Giuseppe Pignatone e Franco Lo Voi; io entro a far parte del pool alla fine del 1995.

Nei primi giorni del nuovo anno c’è questa bella sorpresa: Calvaruso, factotum di Bagarella, decide di collaborare e ci offre su un piatto d’argento proprio l’indirizzo di Giovanni Brusca. «Una costruzione a fondo Patellaro» dice «località Borgo Molara.»

Lo stesso giorno otteniamo dal ministero l’autorizzazione per far uscire provvisoriamente dal carcere Tony Calvaruso, per condurlo sul posto e farci da guida. La sua collaborazione deve assolutamente rimanere segreta. Ma come sempre in questi casi, sorge l’immancabile problema. Calvaruso divide la cella con altri due mafiosi di «rango». Non devono assolutamente accorgersi della sua improvvisa assenza. Potrebbero mangiare la foglia e far trapelare la notizia. Bisogna escogitare qualcosa. Ci inventiamo un ordine di trasferimento per i compagni di cella: li mettiamo in traduzione per un interrogatorio «qualsiasi» a San Vittore. Trasferiamo i due mafiosi a Milano e Calvaruso a Palermo. Così svuotiamo l’intera cella e il suo spostamento passa inosservato. Andiamo dritti a Borgo Molara: l’ex autista di Bagarella ci accompagna sul posto e ci indica la casa di Brusca. Poi torna in carcere. Ovviamente in un carcere per collaboratori. Giri per le campagne, curve, strade polverose. Posti inaccessibili e posti qualunque. I luoghi di mafia sono quasi sempre normali, assolutamente anonimi. Anche fondo Patellaro, a Borgo Molara, è un posto come tanti: un classico baglio siciliano con il gruppo di case intorno, circondato da mura di pietra e calce. Da generazioni è di proprietà della famiglia Patellaro che ci abita al gran completo. In mezzo a queste costruzioni, per lo più modeste, ce n’è una un po’ meno modesta delle altre. Una palazzina di lusso, perfettamente rifinita. Davanti c’è un bellissimo giardino con piante esotiche e irrigazione automatica.

Il covo

«Quella è la casa di Brusca» ci dice Calvaruso. Il collaboratore ricorda con precisione ma le sue conoscenze sono inevitabilmente datate, vecchie di almeno sette mesi, da quando è finito in carcere.

C’è però pur sempre una probabilità che il killer di Falcone si nasconda ancora lì. Che fare? Fare irruzione, giocarsi il tutto per tutto? Oppure, più prudentemente, aspettare? Decidiamo di non intervenire subito.

Non possiamo permetterci di rischiare, di fare un buco nell’acqua. Probabilmente, col senno di poi, facciamo un errore, errore che mi porto ancora dentro, con grande amarezza. Forse, al momento di quel sopralluogo, il 7 gennaio, Brusca è proprio lì dentro. E quelle sono proprio le ore decisive per la sorte del piccolo Giuseppe Di Matteo, che verrà ucciso quattro giorni dopo, nella notte tra l’11 e il 12. Se fossimo intervenuti subito a Borgo Molara, avremmo potuto arrestare il boss latitante e, forse, salvare la vita a quel ragazzino. Da qui il mio tormento.

In attesa di accertare l’eventuale presenza di Brusca nella villetta, facciamo quattro, cinque giorni di appostamento. Un controllo discreto intorno a quel gruppo di case. A operare, in gran segreto, sono il Servizio centrale operativo della polizia di Stato e la Direzione investigativa antimafia di Palermo e Roma. Intorno alla casa, fuori e dentro, nessun movimento sospetto, a parte un malaugurato elicottero dell’Arma che l’8 gennaio comincia a girare a bassa quota su quella zona. Si sofferma proprio su fondo Patellaro, come un fastidioso moscone che ronza, con la sua elica che solleva terra e polvere. Sapremo in seguito che i carabinieri, ignari della nostra operazione, notando un certo movimento, erano venuti a dare un’occhiata.

Una coincidenza malaugurata perché, proprio a causa dell’elicottero, Rosaria Cristiano, la compagna di Brusca che – come sapremo dopo – è nella casa insieme al figlio Davide di cinque anni, se ne va. Noi non l’abbiamo mai vista uscire, la signora. Ma, una volta pentito, Brusca ci racconterà che, quel giorno, la sua donna era là: «Mia moglie, mentre era in terrazza, si vide spuntare l’elicottero proprio in faccia. E decise di andarsene». Questo ha detto, non una parola di più. La donna ha fatto le valigie e ha abbandonato la casa. Ancora oggi non sappiamo in che modo.

Solo in un secondo momento scopriremo, fra le tante sorprese di quella palazzina, anche un tunnel sotterraneo. Non ancora perfettamente ultimato, ma geniale! Una galleria scavata in profondità. Un enorme tubo d’acciaio interrato, un passaggio segreto che dall’appartamento porta a un fiumiciattolo lì vicino: sbuca proprio sul greto di un torrente, in una zona di vegetazione selvaggia. Probabilmente è stata usata questa via di fuga. Non lo sappiamo, come non sappiamo se anche Giovanni Brusca fosse in casa quando è passato l’elicottero. Lui, in verità, lo nega.

Senza volerlo, i carabinieri hanno determinato la fuga della sua compagna, sotto gli occhi della polizia. Paradossi pirandelliani: siamo pur sempre in Sicilia.

Cose di Cosa Nostra, il libro del giudice

All’alba della domenica successiva, 12 gennaio, decidiamo di fare irruzione. La casa è vuota. Dentro è deserto. Non c’è anima viva. Ma ci sono tracce, segni evidenti di una presenza recente, recentissima.

Troviamo un quotidiano, il «Giornale di Sicilia» del 7 gennaio. Prova del fatto che, quando iniziano i nostri appostamenti, qualcuno in casa c’è. In un cassetto recuperiamo il passaporto della signora Cristiano e alcune recenti fotografie di Davide. Sono le prime immagini del figlio di Brusca di cui entriamo in possesso.

I segni che troviamo raccontano di una fuga precipitosa. Di sicuro anche il capofamiglia ha frequentato quel «covo». Già, il covo! In gergo si chiama così e chissà cosa si pensa. Questa di Brusca, per esempio, è una casa con tutti i comfort.

Una palazzina a tre piani, rifinita in ogni particolare, molto elegante. Decisamente di lusso. Almeno secondo i «loro» gusti. Forse un po’ kitsch: pregiati graniti, rubinetti dorati, sale da bagno con ampie vasche idromassaggio. E aria condizionata, tappeti persiani, frigoriferi con riserve di viveri sufficienti per mesi.

Mi colpiscono le tre stanze armadio. Una per ogni componente della famiglia. Non il classico armadio quattro stagioni, ma tre grandi stanze guardaroba: c’è quella per i vestiti della signora, tutta specchi e abiti firmati. Tailleur di Moschino, pantaloni di Armani, bluse di Coveri.

C’è quella per il figlio Davide e un’altra tutta per Giovanni Brusca e i suoi abiti. Soprattutto le sue camicie. Ne troviamo tantissime, centinaia. Un’intera parete di camicie. Tutte in fila, stirate e inamidate, appese alle stampelle. Sono ordinate secondo il colore: rosa, gialle, azzurre, color menta e color salmone. Un arcobaleno di camicie. A righe, a quadri… Alcune con i polsini per i gemelli. E poi una sfilza di camicie bianche, di seta, di lino, le famose Brooks Brothers venute dall’America.

Scopriamo così, per la prima volta, questo lato vanitoso del boss, questa sua insospettabile eleganza, ricercata e quasi maniacale.

Brusca non c’è, ma ci sono i suoi vestiti. Le pantofole, il pigiama, la schiuma da barba. Insomma tra quelle mura c’è ancora il suo odore. Ci sono le sue tracce. Tracce fresche di un pericoloso capomafia in fuga. Ma non ci sono bigliettini, né documenti, né appunti. Un libro ci incuriosisce: Cose di Cosa nostra, la famosa intervista della giornalista francese Marcelle Padovani a Giovanni Falcone. È in camera da letto, sul comodino. Forse gli è stato regalato da qualche amico per Natale. E magari, mentre noi lo cercavamo, il boss stava leggendo proprio i pensieri della sua vittima «eccellente».

Dopo l’irruzione, Giuseppe Patellaro, il proprietario del fondo che ospita il covo, viene portato via in manette. All’apparenza è un tranquillo signore di mezza età. È il fratello di un noto ciclista siciliano, un campione degli anni Ottanta, Benedetto, che sulle due ruote ha costruito la sua fortuna. Ma la ruota della fortuna gira. E stavolta, per la famiglia Patellaro, gira male. L’accusa di favoreggiamento regge e l’uomo si farà qualche anno di carcere.

In seguito lo stesso Brusca parlerà in dettaglio della sua latitanza, ma sul periodo di Borgo Molara rimarrà sempre molto reticente. Se anche lui fosse lì nei giorni del nostro appostamento; in che modo fosse fuggita la moglie; chi avesse costruito il tunnel sotterraneo… Tutto questo ancora oggi resta un giallo, un mistero. Uno dei tanti.

Quel che è certo è che tra le mura di quel covo avviene il mio primo incontro ravvicinato con l’assassino di Falcone.

Il sequestro del bambino, i silenzi, le faide fra i grandi boss

La collaborazione dei Di Matteo, Santino compreso, è praticamente nulla. Si viene solo genericamente a conoscenza di qualche altro biglietto e messaggio dei rapitori, ma sempre per sommi capi e sempre a distanza di giorni dalla consegna.

Il destinatario dei messaggi è solo il nonno del ragazzino, Giuseppe Di Matteo senior chiamato Piddu, anche lui uomo d’onore di Altofonte. L’emissario di Brusca è un altro soldato della stessa famiglia, un certo Pietro Romeo, solo omonimo del rapinatore di Brancaccio.

Romeo è il personaggio giusto per mantenere i contatti. È un uomo d’onore, è legato a Giovanni Brusca ed è sufficientemente amico di Santino Di Matteo che, infatti, lo aveva «scansato» dalle sue dichiarazioni accusatorie e non lo aveva indicato tra i mafiosi di Altofonte; soprattutto Santino mezzanasca non aveva raccontato che proprio a casa di Romeo era stato occultato l’esplosivo utilizzato a Capaci la sera prima che lo collocassero sotto l’autostrada.

Nessuno dei Di Matteo ci ha mai parlato di Romeo, di cui apprenderemo l’esistenza solo a fine 1996, dopo la collaborazione di Brusca. Non faremo nemmeno in tempo ad arrestarlo perché, mentre stiamo raccogliendo i necessari riscontri, Romeo scompare misteriosamente, vittima di lupara bianca. Il periodo è proprio quello in cui, come accerteremo solo nel settembre del 1997, Santino Di Matteo, insieme a Di Maggio e La Barbera, è tornato in Sicilia a commettere delitti. Inutile dire che ho sempre sospettato di lui come responsabile della scomparsa di Romeo, ma, a quel punto, all’inizio del 1998, non seguo più le indagini sul mandamento di San Giuseppe Jato.

Senza nemmeno un nome su cui lavorare, le ricerche di Dia, polizia e carabinieri non portano a risultati concreti e del resto, anche se avessimo ottenuto l’arresto dei fratelli Vitale, ben poco avremmo potuto fare per individuare la prigione del piccolo Giuseppe.

I suoi familiari, peraltro, fin dall’inizio scelgono decisamente la via mafiosa e, persino cinque anni dopo, nel corso del processo in cui si costituiranno parte civile, manterranno un atteggiamento omertoso e reticente. Un comportamento così fastidioso da indurre spesso me e il mio collega e amico Peppe Salvo, che mi stava dando una mano nella gestione di quel dibattimento, a non porre loro domande e a pensare, addirittura, di chiedere la trasmissione degli atti per procedere nei loro confronti per falsa testimonianza e favoreggiamento. A vantaggio degli assassini del loro figlio o nipote.

Il nonno del ragazzino riesce a contattare, tramite Benedetto Spera, capomandamento latitante di Belmonte Mezzagno, lo stesso Bernardo Provenzano chiedendogli di intercedere presso Bagarella e Brusca per ottenere il rilascio di Giuseppe: la richiesta del vecchio capomafia di Corleone, ovviamente, cade nel vuoto.

Dal canto suo Santino Di Matteo la bocca «se l’è tappata». Per alcuni mesi si rifiuta di rendere interrogatori e di partecipare ai processi. All’improvviso, addirittura, sparisce misteriosamente dalla località segreta dov’era sotto protezione allo scopo di provare a rintracciare il ragazzino. Ma è tutto inutile, Giuseppe, come era prevedibile, malgrado il «silenzio» del padre non viene rilasciato.

Santino, però, è più tranquillo e torna persino a deporre nelle aule di giustizia. Ha capito che il figlio è in mano a Giovanni Brusca e conta sul fatto che il boss di San Giuseppe Jato, che conosce bene il bambino, non avrà il coraggio di torcergli un capello. Ma purtroppo si sbaglia.

Trasferito più volte tra Agrigento, Trapani e Palermo

Dopo la lunga parentesi agrigentina il piccolo Di Matteo, alla fine del periodo estivo del 1994, viene riconsegnato dal dottore di Canicattì a Brusca che adesso ha un luogo dove tenere prigioniero Giuseppe.

Lo scambio avviene sempre allo svincolo di Ponte Cinque Archi e sempre tra uomini con il passamontagna. Il ragazzino è nel cofano di una station wagon, legato e incappucciato, come al solito. Insieme a Brusca stavolta, c’è Giuseppe Monticciolo che, da quel momento in poi, si occuperà della gestione dell’ostaggio.

Giuseppe Di Matteo viene condotto in una masseria nelle campagne di Gangi, un suggestivo borgo madonita a più di mille metri sul livello del mare, e, per qualche ora, assicurato a un anello di ferro infisso nel muro.

La masseria è di Cataldo Franco, un uomo d’onore del posto, che, da qualche anno, l’ha adibita a deposito di olive. In quella specie di palmento Monticciolo aveva già fatto realizzare un bagno e una doccia e aveva fatto murare nel pavimento i piedi di una vecchia branda. Giuseppe resta nelle Madonie per qualche mese, fino a ottobre quando ‘U zu Cataldu, giustamente, ha necessità del locale perché deve cominciare la raccolta delle olive.

Brusca è ancora una volta in difficoltà. Si lamenta di essere stato lasciato solo a gestire il sequestro. Non ha tutti i torti e Matteo Messina Denaro lo autorizza a rivolgersi agli uomini d’onore del Trapanese, il suo territorio.

Da Gangi, Giuseppe viene così portato in una villetta a Castellammare del Golfo e rinchiuso in un bagno dove c’è appena lo spazio per appoggiare a terra un materasso. Nella porta gli uomini d’onore hanno realizzato uno sportellino in basso. Come una gattaiola. E da lì gli passano il cibo.

Tra i carcerieri che si alternano in quel periodo ci sono un paio di latitanti che avevano frequentato la casa dei Di Matteo. Temono che Giuseppe possa riconoscere le loro voci e per questo non gli parlano mai e comunicano con il piccolo ostaggio solo per mezzo di bigliettini scritti. Anche questi passati dalla gattaiola. Peppe Ferro, capofamiglia di Castellammare, viene però a conoscenza del fatto che Giuseppe è nella sua zona e va su tutte le furie. Non ne vuole sapere niente di quella storia: il ragazzino va portato via di là.

Sono molti in Cosa nostra a non approvare quell’operazione. Lo stesso Cataldo Franco si era messo a disposizione di Brusca solo a titolo personale e non aveva nemmeno avvisato, violando le regole dell’associazione mafiosa, Mico Farinella, reggente del suo mandamento: il padre Peppino sicuramente non sarebbe stato d’accordo.

Monticciolo è costretto allora a portar via l’ostaggio da Castellammare. Alla vigilia di Natale del 1994, Giuseppe, come un pacco postale, viene «appoggiato», per pochi giorni, nella casa di contrada Giambascio, a San Giuseppe Jato, dove non è stato ancora costruito il bunker sotterraneo. Dopo le feste il ragazzino viene trasferito ancora. Sempre legato e incappucciato. Sempre trasportato nel cofano di una macchina. Peggio di un cane.

Fino a Pasqua del 1995 il figlio di Mezzanasca viene tenuto nel magazzino di un limoneto, a Campobello di Mazara. Un locale zeppo di casse, con una stanzetta e un séparé dove è stata ricavata una sorta di latrina.

In zona c’è un certo movimento di sbirri. E allora un’altra corda, un altro cappuccio, un altro cofano di macchina, un altro calvario. Fino a Custonaci, alle pendici di monte Erice, in una contrada denominata Purgatorio. Ma che peccati aveva da espiare il piccolo Giuseppe?

Lo spostano sempre durante le feste, quando i posti di blocco sono più rari. L’ennesimo trasferimento del ragazzino avviene il 14 agosto, alla vigilia dell’Assunta. È il suo ultimo viaggio. Giuseppe viene riportato a Giambascio dove, ormai, i solerti uomini di Giovanni Brusca hanno finito di realizzare il bunker sotterraneo con l’ascensore, la piattaforma «magica».

Il ragazzino è ormai una sorta di larva umana. Ha perso peso e forze. Non ha mai più visto la luce del sole. Non ha più respirato all’aria aperta. Nemmeno per un istante. Non oppone più alcuna resistenza. Da mesi si lascia trasportare da un posto all’altro. Si lascia legare e slegare i polsi. Si lascia incappucciare e agganciare alla catena.

Un negozio, un paio di jeans, le tracce che portano al boss di Corleone

La nostra ricerca di Bagarella riparte così da Tony e dalla sua bottega in corso Tukory. La individuiamo: è un negozio di abbigliamento come tanti, un’insegna senza pretese, vestiti da uomo, genere casual. Calvaruso va lì tutti i giorni, gestisce il negozio, vive alla luce del sole. Cominciamo a controllarlo, lo seguiamo con circospezione, cerchiamo di non perderlo di vista: diventa il nostro uomo.

Ci accorgiamo che entra spesso in un portone di via Passaggio Mp1, una traversa di via Malaspina, giusto di fronte al palazzo dove abitano Lo Forte e Pignatone.

È una zona estremamente sorvegliata dalle forze dell’ordine. Siamo negli anni dell’operazione denominata «Vespri siciliani». Per far fronte all’emergenza criminale lo Stato, in quei mesi terribili, ha mobilitato l’esercito. I militari sono «scesi» in Sicilia a presidiare i cosiddetti obiettivi sensibili e alcune camionette sono state piazzate anche davanti alle abitazioni dei magistrati impegnati in prima linea.

È così che scatta l’idea: in via Malaspina ci sono le jeep dell’esercito che presidiano le abitazioni dei due colleghi. Decidiamo di sostituire due soldati con altrettanti investigatori della Dia. In questo modo, notte e giorno, teniamo sotto controllo senza dare nell’occhio il palazzo dove è stato visto entrare Calvaruso: civico 9 di via Passaggio Mp1. Sospettiamo che il covo di Bagarella sia proprio lì, ma non ne abbiamo la certezza matematica.

Nelle operazioni di cattura dei latitanti ogni minimo errore può causarne il fallimento. E in questo caso abbiamo un problema in più, grosso come una casa: riuscire a tenere segreta la collaborazione di Pasquale Di Filippo, fino a operazione conclusa.

Nessuno deve sospettare nulla. C’è in gioco la riuscita dell’indagine e la stessa sicurezza del collaboratore.

Bisogna trovare una soluzione che salvi capra e cavoli. Tecnicamente non posso revocare il decreto di fermo che gli ho fatto notificare, per cui c’è una sola cosa da fare: portare Pasquale Di Filippo, che si trova ancora nei locali della Dia, al carcere dell’Ucciardone, insieme agli altri boss detenuti. Come se nulla fosse.

Gli chiediamo, per qualche giorno, di fare il doppio gioco, e Pasquale accetta. Seppur tra mille timori che sono, peraltro, anche i nostri.

La domanda è una sola: ce la farà a non tradirsi, a fingere, a reggere la pressione? D’altra parte non abbiamo alternative. Se dovesse trapelare la notizia della sua collaborazione, Bagarella cambierebbe tutti i suoi luoghi, i suoi contatti, i suoi riferimenti. E non lo prenderemmo mai.

La collaborazione di Di Filippo

Per Pasquale Di Filippo cominciano forse i quattro giorni più difficili della sua vita. Sta in cella in un reparto di alta sicurezza, come si addice ai mafiosi, con tanti uomini d’onore che non lo perdono mai di vista. Ne conoscono il lato debole, sanno che è abituato alla bella vita, che non è fatto per il carcere. Gli rivolgono mille domande sul cognato, Nino Marchese, e, soprattutto, sul suocero, Masino Spadaro, che è detenuto a Pianosa e che, per i mafiosi, è una sorta di garante del giovanotto. Un inferno, insomma, per il povero Pasquale, che a un certo punto teme di non farcela.

Anche attraverso le segnalazioni della direttrice del carcere, Armida Miserere, capiamo che il ragazzo è allo stremo. Armida, morta suicida alcuni anni dopo, era una donna straordinaria e ci fu di grandissimo aiuto in diverse circostanze. La ricordo con grande affetto e tenerezza.

Pasquale non ce la fa più a reggere quella finzione. Ma l’investigazione su Bagarella non è ancora conclusa. E per chiudere il cerchio ci manca qualche particolare importante. Tra l’altro dobbiamo assolutamente sapere se il negozio di Calvaruso nasconda un’uscita secondaria, una possibile via di fuga, magari nel retrobottega. Dobbiamo cautelarci al massimo, evitare ogni sorpresa.

Accertamenti sul luogo, ovviamente, non ne possiamo fare. L’unico che conosce il posto e può dirci se esiste una seconda uscita, o magari un passaggio segreto, è proprio Pasquale Di Filippo. Ma come fare a parlargli senza insospettire gli altri carcerati, i compagni di cella? Mi viene un’idea.

Ogni sostituto procuratore ha sul suo tavolo decine di richieste da parte dei detenuti, comuni e non, per le esigenze più svariate: da chi non riceve la posta da tre settimane a chi chiede un trasferimento o un colloquio supplementare con i familiari.

Le richieste dei detenuti vengono redatte su un modulo della direzione del carcere, il cosiddetto Modello tredici. Metto insieme tutte le domande arrivate ai colleghi della procura nelle ultime settimane e vado all’Ucciardone, avvisando l’ufficio matricola di preparare tutti i detenuti che hanno chiesto il colloquio con i magistrati.

Li faccio mettere in fila nell’atrio del carcere, nonostante le proteste degli agenti penitenziari che adducono legittimi motivi di sicurezza. Fra i tanti c’è anche Pasquale Di Filippo, a cui Armida, su nostra richiesta, ha fatto debitamente compilare il «suo» Modello tredici.

Per ore li passo in rassegna, uno per uno: ascolto i loro problemi e ne risolvo anche qualcuno. Poi arriva, finalmente, il turno di Pasquale. Di fronte a me si presenta un uomo provato: uno straccio. Stavolta è bianco come un cero e rimane terreo per tutta la durata del colloquio.

Trema, malgrado i trentaquattro gradi del pomeriggio estivo palermitano. Balbetta e ansima, mi dice che ha paura di non farcela. Cerco di calmarlo, di fargli coraggio. Nessuno deve sospettare nulla. Gli raccomando di resistere ancora per poco, perché l’operazione è ormai agli sgoccioli. Mentre firmo sul librone della matricola l’autorizzazione a un colloquio straordinario con una sua amica, giustificando così il nostro incontro, mi faccio dare la notizia che ci serve: nel negozio di Calvaruso non esiste un’uscita secondaria, né una via di fuga. Pasquale ne è sicuro. Ci salutiamo. Lo seguo con la coda dell’occhio e lo guardo rientrare, incerto, nel cortile dell’Ucciardone.

Torno in ufficio con un certo senso di vuoto. Temo per questo ragazzo. Ne parlo con Gian Carlo Caselli e con i colleghi con cui seguo l’indagine. Mi auguro che tutto si concluda al più presto.

E in effetti passano poco più di ventiquattr’ore. Il giorno dopo un uomo con baffi e occhiali, che assomiglia vagamente a Bagarella, viene visto entrare nel negozio di corso Tukory. È proprio lui. Gli agenti che sono appostati fuori lo riconoscono e, con calma, lo aspettano all’uscita. Possono attendere, tanto sanno che in quel negozio non ci sono vie di fuga alternative.

Si decide di intervenire senza fare irruzione, anche per non «bruciare» Calvaruso, il cui successivo pedinamento ci avrebbe potuto dare, come effettivamente ci darà, altri spunti investigativi. Bagarella esce, da solo, con quel sacchetto in mano. Sacchetto che non aveva al momento dell’ingresso nella bottega del suo amico.

Nella busta ci sono un paio di jeans. Il «signor Franco» era scivolato sulla classica buccia di banana. Era andato nel negozio di Calvaruso proprio per ritirare quel paio di pantaloni che aveva comprato qualche giorno prima: gli stavano troppo lunghi e li aveva fatti accorciare. E ci aveva pensato Calvaruso a fare l’orlo. Quel giorno i jeans erano pronti e il boss era andato a ritirarli. Tanto attento a microspie, intercettazioni e pedinamenti, si era fatto prendere per uno stupido, banale paio di Levi’s.

Avevamo avuto ragione ad avere fretta: Bagarella infatti si preparava a cambiare vita. Il boss corleonese, preoccupato per l’arresto di Pasquale Di Filippo, stava sostituendo tutti i suoi punti di riferimento. Aveva distrutto la vecchia scheda del cellulare e se ne era procurata una nuova. In tasca gli troviamo un pezzo di carta su cui si era appuntato il numero del nuovo telefonino. Numero che aveva appena comunicato anche al fedele Calvaruso, durante quella visita al negozio, raccomandandogli di utilizzarlo solo in caso di emergenza. Evidentemente non si sentiva più sicuro nei panni del signor Franco, e, come i fatti hanno dimostrato, non aveva torto.

Quella visita da Tony doveva essere una toccata e fuga. Poi don Luchino sarebbe tornato a casa. Quando, subito dopo l’arresto, entriamo nel suo appartamento, troviamo in cucina un tegame ancora caldo, con la trippa al sugo: forse il piatto preferito del boss. Evidentemente Bagarella l’aveva preparata con cura prima di uscire, per tornare a mangiarla più tardi, dopo aver ritirato i suoi nuovi blue jeans.

Forse stava per traslocare in un nuovo covo, che non abbiamo mai individuato ma dove, probabilmente, doveva trasferire il suo piccolo arsenale personale: alcune pistole e fucili che abbiamo trovato nel box sottostante al rifugio di via Passaggio Mp1 numero 9.

Dopo la sua cattura gli agenti della Dia irrompono in un altro covo che ci ha segnalato Pasquale Di Filippo, quello di Nino Mangano, assicuratore e uomo d’onore della famiglia della Roccella, irreperibile da tempo anche se ancora non formalmente latitante.

Secondo Pasquale Di Filippo, Mangano, per il quale disponiamo il fermo, è il nuovo capo di Brancaccio.

Ha sostituito i fratelli Graviano, detenuti dal gennaio 1994, e ha preso il controllo del ferocissimo gruppo di fuoco del relativo mandamento: è, insomma, il vero braccio armato di Leoluca Bagarella. Nel suo appartamento troviamo un patrimonio di informazioni: il registro delle estorsioni, con tutte le somme in entrata e in uscita, e con tutti i nomi in codice degli uomini d’onore a cui venivano affidati incarichi.

Materiale preziosissimo che ci darà parecchio lavoro nei mesi successivi.

Adesso bisogna pensare a Pasquale, a toglierlo immediatamente da quell’inferno in cui vive ormai da quattro lunghi giorni. La sera stessa del 24 giugno viene prelevato dall’Ucciardone e portato in una località segreta: ha appena accettato la protezione dello Stato. Finalmente si rilassa. Per lui è la fine di un incubo, anche se comincia a pagare da subito un prezzo altissimo. Appena la notizia del suo pentimento diventa pubblica, la moglie, Giuseppina Spadaro, la figlia di don Masino, lo ripudia, per salvare il buon nome di famiglia. Ma l’operazione è ormai conclusa.

Siamo tutti negli uffici della Dia, nel complesso delle Tre Torri. Anche Bagarella è lì, blindato in una camera di sicurezza.

Ricordo Gigi Bruno, ora colonnello dei carabinieri, incaricato di informare la famiglia del boss dell’avvenuto arresto. «Buonasera, casa Riina? La signora Ninetta Bagarella? Sono il capitano Bruno della Dia. Mi scusi se la disturbo a casa a quest’ora, ma volevo informarla che abbiamo tratto in arresto suo fratello Leoluca.»

Dall’altro capo del telefono parte una serie di improperi uniti a grida di disperazione che, però, non turbano per nulla il compassato ufficiale dei carabinieri: «Mi perdoni ancora se l’ho disturbata. Le auguro una buona serata!».

Non c’è nessuno sfottò. Gigi Bruno è fatto proprio così. Quando mette le manette a Bagarella per trasferirlo in carcere gli dice, sempre gentilissimo: «Mi scusi signor Bagarella, ma devo metterle le manette. Sa, è il regolamento…».

Così come Gian Carlo Caselli, che ci raggiunge qualche minuto dopo. Torinese, cortese, misurato, vuole vedere in faccia il boss e verificare le sue intenzioni. «Buonasera! Sono il procuratore di Palermo e sono qui per chiederle se intende dire qualcosa, se ha qualche dichiarazione da fare.»

Leoluca Biagio Bagarella, invece, non è per nulla misurato e, in quell’occasione almeno, per nulla cortese: «’A canusciu buono, a vossia. E non devo dire proprio niente. Lei si facissi ‘u procuraturi, ca io mi fazzu ‘u carzaratu». Della serie: ognuno al posto suo! Risposta rozza e arrogante che non deve essere certo piaciuta al mio capo.

Bagarella esce da quella stanza scortato da due uomini incappucciati, con le armi puntate addosso. Il giorno dopo sarà trasferito nel supercarcere dell’Asinara. Quella sera ho la sensazione che la mafia si può battere. Due episodi banali, ma altamente indicativi. Da un lato il rispetto delle regole, la professionalità e, perché no, la cortesia degli uomini dello Stato; dall’altro l’arroganza dei boss, arroganza ormai tanto inutile quanto perdente.

La caccia ai “piccioli” della mafia che arrivano fino agli amici di Lugano

Non appena il piccolo jet si ferma sulla pista, cinque o sei macchine con i lampeggianti circondano l’aereo. Sembra la scena di un film americano con Bruce Willis. Ma il comandante Mazzacchi, un dirigente della polizia cantonale che ci viene incontro, non porta occhiali scuri, non mastica chewing gum e non ha certo l’aria da duro. È un ticinese gioviale e rubicondo, con un bel paio di baffi biondi, sottili e curatissimi. Ci offre il caffè al bar dell’aeroporto e invita me e Obinu ad andare con lui sulla sua macchina, mentre alcuni dei suoi uomini prendono in consegna Cancemi e lo fanno salire su un furgone. Guardo perplesso il colonnello dei carabinieri che, evidentemente, deve aver fatto il mio stesso pensiero. Un’occhiata dell’ufficiale e tre carabinieri del Ros salgono sul furgone con Cancemi. Anche se hanno lasciato le armi a bordo dell’aereo dove, con i piloti e la hostess, è rimasto un loro collega, hanno l’ordine di non abbandonare un solo attimo il pentito; e la polizia cantonale non ha nulla in contrario.Il comandante Mazzacchi ci intrattiene piacevolmente nel suo ufficio per un’oretta. Ci parla del suo lavoro quotidiano. A me e a Obinu viene spesso da sorridere quando ci illustra le sue tecniche per incastrare gli automobilisti che superano i limiti di velocità o gli italiani che fanno incetta di sigarette e liquori. Mi chiedo se quell’uomo sia in grado di gestire un’operazione così delicata. Ma mi sbaglio; e di grosso. La polizia cantonale svizzera ci darà una straordinaria dimostrazione di efficienza, preparazione, competenza tecnica.

Intorno alle otto arriviamo in tribunale. Abbiamo un appuntamento con il procuratore del Canton Ticino, Carla Del Ponte, il magistrato elvetico che da tempo forniva la sua preziosa collaborazione agli inquirenti palermitani e che, poco più di quattro anni prima, aveva rischiato di saltare in aria proprio a Palermo insieme a Giovanni Falcone e a sua moglie nella villa dell’Addaura. Era il 1989 e Carla Del Ponte lavorava con il magistrato siciliano alle inchieste sul riciclaggio di denaro e sui grandi traffici di cocaina.

Chi ha messo la bomba sul bagnasciuga della villa al mare di Falcone, fortunatamente scoperta prima che esplodesse, forse voleva fare il colpo doppio. Voleva prendere, come usava dire Riina, i classici due piccioni con una fava.

Non avevo mai conosciuto personalmente la Del Ponte e avvertivo una sorta di timore reverenziale. Ma Carla è molto gentile e affabile. Ci diamo subito del tu e, prima di spostarci nella zona dove dovrebbe essere stato sepolto il denaro, mi fa portare l’ennesimo caffè della mia lunga mattinata: sarà stato il settimo o l’ottavo.

Si cerca il tesoro

Sulla base delle indicazioni di Cancemi, che aveva parlato di un fondo appartenente a un suo zio che aveva vissuto a Lugano, gli svizzeri avevano già trovato il posto: nelle campagne tra Pazzallo e Montagnola, a una quindicina di chilometri dal capoluogo ticinese.

Ci arriviamo con una splendida Lancia Thema Ferrari a disposizione del procuratore cantonale. La macchina, come quasi tutte le veloci berline che aveva la polizia svizzera, era stata sequestrata a qualche contrabbandiere o trafficante di droga. L’efficiente legge della Confederazione stabilisce che quei veicoli, a chiunque intestati, vengano confiscati e assegnati a magistrati e forze dell’ordine. Una normativa simile c’è anche in Italia, ma chissà perché, viene applicata raramente e solo per qualche motorino o vecchia carcassa.

Gli svizzeri hanno già portato Cancemi sul luogo, una collinetta della penisola che si inoltra per qualche chilometro nel lago di Lugano dividendolo praticamente in due. C’è una costruzione di blocchetti di cemento a un solo piano con un paio di stanze a destra e una stalla a sinistra. L’aia davanti la casa è parzialmente coperta da una tettoia in eternit appoggiata su pali di legno. No, non sembra proprio di trovarsi nella campagna svizzera. Nessuna graziosa casetta in legno e muratura con finestre e balconi intarsiati, nessun fienile colorato, nessuna corpulenta vacca pezzata che pascola nelle vicinanze. Potremmo essere a Partinico o a Bolognetta. Si vede che nella zona c’è stata la mano di qualche siciliano, anche se adesso quella casa è di proprietà di un contadino del luogo.

Cancemi è perplesso: «Dottore, il posto è certamente questo. Ma c’è qualcosa che non mi torna. E la tettoia, all’epoca, sicuramente non c’era». Si appoggia allo spigolo sinistro della casa e fa alcuni passi in avanti. «Unu, du’, tri, quattru… Provate qui.»

Tre uomini con pale e picconi si avvicinano, ma Mazzacchi li blocca. Da una macchina scendono due tipi in tuta bianca. Uno di loro porta un pesante zaino sulle spalle. Sembra un ghostbuster. Appoggia lo zaino sul punto indicato da Cancemi e ci invita ad allontanarci. È un’apparecchiatura a raggi X. Prudenti gli svizzeri: prima di scavare vogliono vedere cosa c’è sottoterra. Ma nel punto indicato da Cancemi la macchina non dà nessun segnale.

«Qui sotto non c’è nulla» dice sicuro il tecnico «acchiappafantasmi».

«Forse è stato Rotolo. Sarà venuto a prendersi i soldi a mia insaputa. Ma quando lo ha fatto? È in carcere da tanti anni. E poi mi avrebbe lasciato almeno la mia parte. Solo lui e mio zio, oltre a me, conoscevano il posto esatto.»

Invito Cancemi a riflettere meglio. Magari si è sbagliato. Forse la tettoia lo ha confuso. Mi allontano un po’ dal gruppo e temo che, nella migliore delle ipotesi, quel viaggio in Svizzera sia stato inutile. Vado verso il bosco a sinistra. Di fronte a noi, dall’altra parte del lago, c’è Campione d’Italia. Magari con il mio telefonino analogico riesco ad agganciare il segnale cellulare della Telecom e a chiamare Caselli. Nulla da fare, non c’è campo.

Prima di tornare alla casupola noto però un certo movimento nella boscaglia e vedo, nascosti tra le frasche, diversi uomini in tuta mimetica. Tutti armati di fucili di precisione con cannocchiali a infrarossi e visori notturni. Non mi aspettavo tanta attenzione ed efficienza da parte della polizia cantonale. Penso ai racconti di Mazzacchi sugli automobilisti indisciplinati e spero di non commettere mai infrazioni al codice della strada elvetico.

Cancemi adesso è appoggiato con le spalle al muro esterno della casa, in corrispondenza del divisorio tra la stalla e le due stanze destinate ad abitazione. Conta ancora quattro passi in avanti e si ferma proprio accanto a uno dei pali che sorreggono la tettoia. Altra Tac al terreno, ma stavolta la macchina emette dei bip e stampa una specie di radiografia. Il tecnico guarda la foto e ci rassicura: «C’è metallo ma non c’è esplosivo. Potete scavare».

Pochi colpi, a una ventina di centimetri dal palo, e uno dei picconi incontra qualcosa di solido. Si allarga il buco prima con le vanghe e poi, delicatamente, con le mani. Affiorano due bidoni di acciaio inossidabile, di quelli con il tappo a vite, normalmente utilizzati per trasportare il latte. Dentro ci sono i dollari, sigillati ermeticamente. In perfetto stato. Li appoggiamo su un asse di legno e li mettiamo in fila. Su tutte le banconote c’è il ritratto di Benjamin Franklin, sono tagli da cento dollari. Contiamo settantotto mazzette da duecentocinquanta banconote ciascuna: un milione e novecentocinquantamila dollari, tre miliardi e mezzo di lire al cambio dell’epoca. Non avevo mai visto tanto denaro in vita mia.

Cancemi inizia letteralmente a ballare e si produce in una sorta di danza della pioggia sotto lo sguardo basito dei professionali poliziotti ticinesi. Alza più volte le mani in aria in segno di vittoria come in una specie di ola solitaria e ripetuta e si mette a girare in tondo. Come fosse in trance. E non la smette più: «Alè oh oh! Alè oh oh!». Una scena che non dimenticherò mai. È convinto di essersi finalmente guadagnato l’attendibilità, la patente di collaboratore affidabile, anche se gli è costata cara. «Mancano due milioni e cinquantamila dollari» gli dico io per frenare il suo entusiasmo. Cancemi allarga le braccia: «Rotolo sarà venuto a prendere la sua parte o forse l’avrà portata via quando li abbiamo seppelliti e io ricordavo male. E le due mazzette da venticinquemila dollari ciascuno che mancano dalla mia quota probabilmente saranno servite a mio zio, poveretto, per rientrare in Italia».

Mi faccio prestare il cellulare dalla Del Ponte e chiamo in procura a Palermo. Caselli è incredulo. Mi fa ripetere tre volte che avevamo trovato i soldi. Temeva che si trattasse di un bluff di Cancemi, dell’ennesima bufala che ci aveva «servito».

Torniamo al palazzo di Giustizia e chiedo a Carla Del Ponte di autorizzarci a proseguire nelle indagini in Svizzera. Una volta trovati i soldi dobbiamo seguire a ritroso il percorso che hanno fatto.

Cancemi aveva raccontato di essere andato con Rotolo a riscuotere il denaro proveniente dagli acquirenti americani dell’eroina in una banca di Ginevra, banca che sarebbe stato in grado di individuare.

Ma a Ginevra non possiamo andare in quei giorni. Il 16 gennaio nel palazzo delle Nazioni Unite è atteso il presidente americano Bill Clinton per un incontro con il suo omologo siriano Hafiz al-Assad e le misure di sicurezza predisposte dal governo federale sono rigidissime.

Giungeremo solo qualche settimana dopo a individuare la banca e la transazione, estero su estero, dei sei milioni di dollari provenienti da un istituto di credito di Montreal. Ma non riusciremo ad andare oltre perché in Canada i soldi erano arrivati da un anonimo conto acceso presso una sorta di finanziaria di Panama che adesso non esisteva più, come non esistevano più i relativi documenti contabili, sempre che ci fossero mai stati.

Il bilancio della missione è però certamente positivo. Penso alla possibilità di recuperare almeno in parte l’attendibilità di un collaboratore che poteva essere veramente prezioso come Cancemi, al fatto di aver tolto a Cosa nostra una piccola porzione dei suoi profitti conseguiti vendendo morte e, poi, a quei tre miliardi e mezzo di lire che entreranno nelle casse dello Stato e che, spero, serviranno a finanziare il contrasto a Cosa nostra.

I soldi restano in Svizzera

Sull’ultimo punto, però, mi sbaglio. Non ho fatto i conti con la competenza degli svizzeri in materia di soldi e con la furbizia di Carla Del Ponte. Forse non a caso, appena tre mesi dopo, verrà nominata procuratore federale. Si fa portare Cancemi in ufficio e, incurante del fatto che non sia assistito da un difensore, lo interroga ugualmente e si fa mettere per iscritto che si tratta di denaro proveniente dalla vendita di droga. Io non posso far niente per contrastarla. Siamo a casa sua e lì comanda lei. Sulla base della legge federale elvetica tutto ciò che è comunque riconducibile al traffico di stupefacenti e che si trova nel territorio svizzero deve essere confiscato. Le obietto che il ritrovamento del denaro è avvenuto a seguito di una rogatoria internazionale richiesta dal nostro Paese dove, peraltro, si è svolta gran parte dell’attività criminosa e cui, quindi, devono essere consegnati i soldi. Carla mi invita allora a consultare i documenti della rogatoria e mi fa notare che ci aveva autorizzato solo l’ispezione del terreno e non il sequestro del denaro che pure noi avevamo richiesto. Nulla da fare. I dollari restano in Svizzera. Inutili le mie proteste e rimostranze e, poi, tenuto conto dei buoni rapporti tra i nostri Paesi, non è il caso di andare oltre. Mazzacchi, forse per farsi perdonare della beffa, ci invita tutti a cena in un ottimo ristorante e l’indomani, quando andremo a pagare il conto in albergo prima di tornare in Italia, scopriremo di essere stati ospiti della polizia ticinese. Forse era destino che quel denaro rimanesse agli svizzeri. Mi viene spesso in mente il nuovo proprietario del terreno di Montagnola, quello che aveva costruito la tettoia e aveva piazzato i sostegni. Se avesse infisso i pali qualche centimetro più in là avrebbe certamente scoperto quel tesoro. Anche se, probabilmente, non sarebbe campato a lungo per goderselo.

Le spericolate amicizie e le “buone” parentele dei fratelli Di Filippo

L’indagine prende le mosse dal tentativo di suicidio in carcere di Emanuele Di Filippo, un uomo di poco meno di quarant’anni, una vaga somiglianza con Alain Delon, arrestato per associazione mafiosa nell’ambito del procedimento denominato «Golden Market», nome di fantasia collegato alle iniziali del collaboratore di giustizia che aveva consentito l’operazione, Gaspare Mutolo.

Di Filippo non regge la detenzione: è depresso e tenta di impiccarsi in cella con un rudimentale cappio fatto con un lenzuolo e legato alle sbarre del letto.

Per noi magistrati è poco più di uno sconosciuto, se non per una parentela mafiosa importante: la sorella, Agata, ha sposato Nino Marchese, uno dei killer più spietati del gruppo di fuoco storico della borgata di Ciaculli. Nino inoltre è anche il fratello di Vincenzina Marchese, la moglie di Leoluca Bagarella. Un intreccio di famiglie «pesanti» nella geografia mafiosa, dunque.

Il tentativo di suicidio di un boss detenuto fa scattare il campanello d’allarme. L’allora sostituto procuratore nazionale antimafia Piero Grasso lo va a incontrare in carcere; da quel colloquio capiamo che ci sono degli spiragli per una sua collaborazione: «Sul soggetto si può lavorare».

Così, con i miei colleghi Guido Lo Forte e Ignazio De Francisci, in un giorno di maggio, andiamo in trasferta nel carcere di Rebibbia, a Roma, a interrogare Emanuele Di Filippo, e la missione va a buon fine.

Spossato dalla detenzione, sfinito psicologicamente di fronte alla possibilità di trascorrere ancora lunghi anni di carcere, getta la spugna e decide di collaborare. È fondamentalmente timido, fragile, un po’ introverso. È letteralmente distrutto. Certamente il tentato suicidio non ha fatto che peggiorare la sua situazione: non è ben visto in carcere un mafioso che prova a togliersi la vita.

Istintivamente credo subito alla sua sincerità. È diplomato all’istituto d’arte ed è figlio di un funzionario di banca. Inizia a raccontare quel che sa partendo proprio dalla sua famiglia. Ci parla di suo fratello minore, Pasquale, e delle sue «relazioni pericolose». Ci rivela che, pur non essendo ricercato, vive in semiclandestinità. E periodicamente – ci dice – incontra Leoluca Bagarella, di cui sarebbe uno degli uomini di fiducia.

Pasquale Di Filippo, un «mafioso bene»

Pasquale Di Filippo ha trentadue anni, più robusto del fratello, altezza media, con il vezzo di passarsi la mano destra tra i capelli biondo cenere. È, come il fratello, un «mafioso bene». Ha pure fatto un bel matrimonio sposando la figlia di Masino Spadaro, il re della Kalsa, il più noto contrabbandiere della storia di Cosa nostra.

Sulla base delle indicazioni di Emanuele, la Dia individua una casa di campagna, a Misilmeri, dove

Pasquale si nasconde; e dove, come scopriremo dopo, in quei giorni si rifugia anche Salvatore Grigoli, uno dei killer di don Pino Puglisi, il parroco del quartiere Brancaccio di Palermo assassinato in un attentato mafioso.

Riusciamo a piazzare nella casa alcune microspie e ci mettiamo in ascolto nella speranza di captare qualche conversazione interessante che ci porti sulle tracce di Bagarella. Ma accade un imprevisto, un fatto curioso. Una delle cimici comincia a trasmettere su frequenze diverse da quelle da noi impostate: mentre Grigoli sta guardando il telegiornale in salotto, sente in onda la voce della moglie che sta addormentando il figlio nella stanza accanto. È un’interferenza e lo capisce al volo. Si mette alla ricerca della microspia e la trova. Nascosta nell’interruttore della luce: fine delle trasmissioni.

Così, dopo la scoperta della cimice, decidiamo di rompere gli indugi. Dispongo un fermo per Pasquale Di Filippo per il reato di associazione mafiosa, utilizzando tra l’altro le dichiarazioni del fratello Emanuele.

Pasquale viene bloccato dagli uomini della Dia e portato nei loro uffici vicino allo stadio della Favorita. Con me ci sono i direttori dei Centri operativi di Roma e Palermo, Franco Gratteri e Nino Cufalo. Pasquale Di Filippo prende atto delle accuse che gli vengono rivolte dal fratello e della conseguente prospettiva di trascorrere molti anni in carcere; così, terrorizzato, decide anche lui di «saltare il fosso».

Grondante di sudore dichiara, tra le lacrime, di voler collaborare. È talmente emozionato che il suo viso cambia continuamente colore. Passa dal rosso porpora al bianco cadaverico: si accende improvvisamente o impallidisce di colpo.

Operazione “terra bruciata” per scovare i grandi latitanti

Arrivo a Palermo nel 1993, dopo quattro anni passati alla vicina procura della Repubblica di Termini Imerese. L’anno si apre con la cattura di Totò Riina, «capo dei capi» di Cosa nostra, e con l’insediamento al vertice della procura palermitana di Gian Carlo Caselli. Comincia una nuova era nella lotta alla mafia.

Proprio qualche mese dopo l’arresto di Riina, Cosa nostra porta la sua sfida nel cuore dello Stato. Il tritolo mafioso esplode a Firenze, a Roma, a Milano. I corleonesi non si arrendono, anzi, rilanciano. Bisogna fermarli e, per farlo, occorre in primo luogo arrestare i latitanti. La lista è lunghissima. Sono tutti cosiddetti «pezzi da novanta» e tutti introvabili. Controllano il territorio metro per metro, sono protetti da una rete di centinaia e centinaia di persone, maneggiano armi ed esplosivi. Sono il cuore e l’anima di Cosa nostra.

Scovare i latitanti diventa l’obiettivo numero uno della procura di Caselli: sembra un’impresa ardua, disperata. Nonostante anni e anni di processi e condanne, i capimafia sono quasi tutti liberi. Liberi di ammazzare, di far saltare in aria magistrati, poliziotti e carabinieri, di devastare il patrimonio artistico italiano, di violentare il territorio dello Stato, di imporre il loro dominio assoluto sull’economia siciliana.

Ma il momento è estremamente favorevole. È un momento in cui la società civile, messa a dura prova dalle stragi di Capaci e via d’Amelio, si è finalmente schierata dalla parte giusta. È un momento in cui è rinata «la speranza dei palermitani onesti». È un momento in cui da Roma giungono segnali forti e, finalmente, inequivocabili. E i risultati arrivano.

Un lungo elenco di boss da catturare

Decine e decine di latitanti vengono, come si dice, «assicurati alla giustizia». Cifre da record.

L’elenco dei mafiosi irreperibili che ho contribuito a catturare è piuttosto lungo e pesante.

«Capimandamento» come Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Nino Mangano, Pietro Aglieri, Mico Farinella, Nicola Di Trapani, Vito Vitale. Componenti di gruppi di fuoco e responsabili di stragi e decine di omicidi, come Fifetto Cannella, Pino Guastella, Pietro Romeo, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Peppuccio Barranca, Enzo Salvatore Brusca, Giovanni Ciaramitaro. E poi tantissimi influenti «uomini d’onore» come Carlo Greco, Pinuzzu La Mattina, Natale Gambino, Calogero Battista Passalacqua, Bernardo Bommarito, Biagio Montalbano, Paolo Alfano, Melo Zanca, Salvatore Gallina…

Risultati mai più raggiunti dopo. Eppure quegli anni, gli anni della procura di Caselli, vengono malevolmente ricordati solo per i processi ai politici o, peggio, per i cosiddetti «processi politici».

Per me e per gli altri colleghi, invece, quel periodo ha segnato la rivincita delle istituzioni sullo strapotere della mafia. Il momento in cui, dopo tanti anni, lo Stato si riappropriava almeno temporaneamente del suo territorio: Cosa nostra veniva messa in ginocchio e, soprattutto, crollava definitivamente il mito dell’inafferrabilità dei boss. Uno dopo l’altro finivano in manette.

Ogni indagine ha la sua storia. Ci sono investigazioni basate su intercettazioni ambientali, altre su pedinamenti o sofisticate tecnologie. Alcune partono da una soffiata e altre sono invece il frutto di un’idea originale, di un guizzo, di un’intuizione. La cosa fondamentale è capire il modo in cui il latitante si muove, quali sono i suoi legami, i suoi contatti, pensare come lui, entrare nei suoi panni, quasi immedesimarsi.

E per farlo bene è necessario anche saper parlare la sua lingua e quella delle persone che gli stanno

vicino. Cogliere le sfumature delle espressioni, collocare ogni frase, ogni parola nel giusto contesto. Il dialetto dell’Isola è spesso subdolo. Per esempio: in certe zone, l’imperativo moviti può significare muoviti ma anche stai fermo, a seconda del tono della voce usato. Oppure ancora: in dialetto non esiste il verbo al futuro. Forse sarà a causa del nostro atavico fatalismo…

Solo un siciliano può capire fino in fondo un altro siciliano, senza interpreti o traduttori. Un mio collega d’origine milanese era sul punto di arrestare per estorsione aggravata il capo di un ufficio tecnico comunale che stavamo intercettando per una storia di licenze edilizie. Ascoltando le registrazioni si era convinto che si trattasse di un collettore del «pizzo», equivocando sulle pressanti richieste di denaro che il funzionario faceva ai commercianti del suo paese. Sono riuscito a fermarlo appena in tempo e ho faticato parecchio per fargli capire che il «suo esattore» era, invece, molto semplicemente, il presidente del comitato per i festeggiamenti in onore di sant’Anna, la patrona locale: stava solo raccogliendo i fondi per luminarie, fuochi d’artificio e cantanti.

Sicuramente è molto più semplice lavorare su un latitante che si sposta in contesti cittadini o comunque popolosi, in cui una faccia nuova desta minore attenzione. Nei paesi, invece, o in certi quartieri di Palermo, tutto è più complicato. Sono luoghi in cui spesso lo Stato non può arrivare. Ci si deve fermare, occorre restare fuori e attendere. Si può solo aspettare una mossa falsa. Sapendo che, comunque, non si passa inosservati.

Il latitante si muove con molta circospezione. Conosce e controlla ogni palmo del «suo» territorio. Gioca in casa.

L’esempio emblematico per me è stata la cattura di Vito Vitale, il boss di Partinico. Difficile, perché Vitale prediligeva i paesi dove investigare diventa particolarmente complicato: il forestiero viene notato immediatamente, la presenza di un estraneo profuma di sbirro.

Sul territorio esistono decine di «sentinelle». Dal vecchio contadino al ragazzino di undici anni, dal barbiere al calzolaio, dal barista al venditore di càlia e simenza: sono tutte vedette, piccole vedette di mafia.

La notizia che c’è uno sconosciuto in giro passa di bocca in bocca in tempo reale. E arriva sempre a chi deve arrivare.

Mille occhi a cui non sfugge niente. Occhi particolarmente attenti a riconoscere lo sbirro, anche se è in borghese, anche se è camuffato. Quando arriva, lo strànio viene immediatamente schedato, registrato e segnalato. E il gioco può diventare pericoloso, perché da cacciatori si rischia di diventare cacciati.

Occorre essere molto prudenti, muoversi poco alla volta e con passi felpati. Non esporsi mai. Lavorare sottovento affinché la preda non senta l’odore del cacciatore. Anche nei pedinamenti bisogna fare molta attenzione e agire di fantasia: la classica coppietta della polizia, un uomo e una donna che magari fanno finta di baciarsi, viene subito individuata. O peggio ancora due uomini in macchina che sfogliano distrattamente un giornale. L’odore di sbirro lo sentono da lontano. E «loro» non sbagliano quasi mai.

Molti carabinieri in quegli anni, per esempio, sono costretti a uscire in servizio con le loro macchine

private, rischiando anche in prima persona. Le autocivetta dell’Arma, le Fiat Uno che hanno in dotazione, infatti, presentano un banalissimo dettaglio che le rende riconoscibili agli occhi dei mafiosi: sono le uniche senza poggiatesta. Forse per abbassare i prezzi di produzione e aggiudicarsi la fornitura, la fabbrica torinese non le ha dotate di questo optional che costava poche migliaia di lire in più e che tutti gli acquirenti normali facevano montare sulla propria autovettura. Tante volte mi sono sentito dire da pentiti e mafiosi: «Dutturi, l’ho visto subito che erano sbirri. Avevano la macchina senza poggiatesta».

Ma il lavoro sottovento deve cominciare ancor prima. Già quando inizi a subodorare la pista.

Gli uomini d’onore hanno occhi e orecchie ovunque. Anche nel palazzo di Giustizia. Giovanni Falcone e Rocco Chinnici, pur lavorando in quella sorta di bunker che era l’ufficio istruzione di Palermo, non si sentivano mai sicuri. Quando avevano qualche notizia importante da comunicarsi, lo facevano in ascensore e con pochissime parole. E, nei miei anni a Palermo, l’atmosfera non è certo diversa.

Basta il susseguirsi di riunioni nella stanza di questo o di quel magistrato per mettere sul chi vive gli avvocati che difendono i mafiosi.

Ogni mossa del pool antimafia viene scrutata, passata ai raggi X. E ritrasmessa ai boss. Da figlio di due avvocati, mi dispiace prendere atto del ruolo che spesso hanno alcuni legali di mafiosi. Ce lo raccontano senza remore due pentiti di rilievo come Calogero Ganci e Francesco Paolo Anzelmo: in un paio di occasioni erano sfuggiti in extremis all’arresto proprio perché avvertiti dai loro difensori. No, nessuna talpa o fuga di notizie. Agli avvocati era bastato notare carrelli pieni di blocchi di fotocopie che, dall’ufficio del gip al piano terra, venivano portati al secondo piano, in procura. Non potevano che contenere ordinanze di custodia cautelare da eseguire. Per legge ne occorrono quattro copie: una originale, una da consegnare al destinatario, una per il difensore e la quarta per il carcere. Quei carrelli, dunque, sono la prova inequivocabile di un blitz imminente.

Spesso, per evitare buchi nell’acqua, ci siamo fatti consegnare dal gip un solo provvedimento e abbiamo costretto i cancellieri del tribunale ad autenticare le copie in una caserma dei carabinieri o in questura.

Per sottrarci agli sguardi indiscreti ci riunivamo in qualche ristorante o in uffici che altre amministrazioni dello Stato ci mettevano a disposizione. A volte preferivamo addirittura parlare per telefono potendo contare sugli apparecchi «cripto» di cui il ministero dell’Interno ci aveva dotati, a casa e in ufficio.

Era una vera e propria guerra con tanto di spionaggio e controspionaggio e, come si usa dire, «in guerra e in amore tutto è permesso». Per questo anch’io avevo deciso di usare il metodo, poco sportivo ma obiettivamente efficace, dei bracconieri: quello della terra bruciata.

Una strategia che tante volte si è rivelata vincente. Si deve fare il vuoto attorno agli uomini d’onore oggetto delle indagini. Interrompere la loro ragnatela di protezione lasciando i due o tre fili a noi noti e, con la pazienza del ragno, seguire solo quelli.

Tante volte abbiamo messo insieme tutti i dati di cui eravamo in possesso, anche rinunciando a qualche spunto investigativo, al solo fine di eseguire provvedimenti di custodia cautelare che consentissero di neutralizzare alcuni contatti, sicuri o solo probabili, del latitante.

Il ritorno dei pentiti. […]

L’arresto di Giovanni Brusca, l’esecutore materiale della strage di Capaci, per esempio. Nei mesi precedenti la sua cattura gli abbiamo praticamente «bruciato» tutti gli appoggi. È stato costretto a correre ad Agrigento perché ormai non aveva più protezioni: non aveva più nessuno su cui contare in casa sua a San Giuseppe Jato. Nessuno ad Altofonte, nessuno a Borgetto, nessuno a San Cipirello. I boss non lasciano quasi mai il loro territorio: «La presenza è potenza» soleva dire Bagarella. Brusca si è allontanato solo perché gli abbiamo «tagliato i fili». Lo stesso è accaduto, per esempio, nel 1997 quando ci siamo trovati davanti al caso di alcuni collaboratori di giustizia che avevano ripreso a delinquere, vicenda passata alla cronaca come «il ritorno dei pentiti». C’era il forte sospetto che Balduccio Di Maggio, Santino Di Matteo e Gioacchino La Barbera, tre fra i più preziosi collaboratori di giustizia, mentre erano sottoposti al programma di protezione si fossero resi responsabili di alcuni delitti nel mandamento di San Giuseppe Jato.

Non sapevamo che pesci pigliare. Non volevamo credere alla possibilità che i tre avessero commesso addirittura degli omicidi. Ma d’altro canto l’ipotesi investigativa sembrava fondata. Così come ugualmente fondata ci sembrava la possibilità che dietro questa storia ci fosse lo zampino di Giovanni Brusca che, finito in carcere, intendeva delegittimare quei pentiti.

Nel dubbio procediamo con l’operazione «terra bruciata». Arrestiamo contemporaneamente tutti i soggetti che riteniamo vicini ai tre collaboratori e a Brusca, e per i quali, ovviamente, abbiamo elementi di prova sufficienti. Così cerchiamo di isolare i due presunti gruppi contendenti. L’operazione va a buon fine. Persi i loro contatti sul territorio, i tre sono costretti a venire allo scoperto.

Le microspie collocate nelle macchine di La Barbera e Di Maggio iniziano a registrare conversazioni interessanti. Di Matteo si sposta in continuazione dalla località protetta e uno dei fermati, tale Giuseppe Maniscalco, comincia subito a collaborare: ci rivela come i tre, approfittando dell’arresto di Brusca, avessero, di fatto, cercato di riprendere il controllo del mandamento di San Giuseppe Jato.

Ho utilizzato spesso la tattica della «terra bruciata». Tutte le volte che i metodi tradizionali non davano i risultati sperati. Era la mia ultima carta e la giocavo solo quando era indispensabile, perché estremamente dispendiosa. Per arrestare le persone che giravano intorno all’oggetto delle indagini bisognava tirare fuori le prove già raccolte, rivelare l’esistenza di intercettazioni telefoniche o ambientali, buttare alle ortiche mesi di pedinamenti. E tutto solo per togliere dalla circolazione qualche personaggio apparentemente minore.

Se la strategia falliva si doveva ricominciare tutto da capo. Come nel caso delle ricerche di Nino Giuffrè, capomandamento di Caccamo dove abbiamo «tagliato» i fili sbagliati e abbiamo fallito. Tante altre volte, però, l’esito è stato positivo. Questo sistema ci ha permesso di arrestare molti latitanti e di interrompere lunghe catene di morte.

Come è successo, per esempio, nel caso della faida di Misilmeri.

Non dovrei essere molto orgoglioso di questa indagine che ho condotto applicando in maniera scientifica e pressoché perfetta il metodo sleale dei bracconieri, ma i risultati sono stati eccezionali.

Da diversi anni non si riusciva a comprendere cosa stesse accadendo in quel territorio compreso tra Misilmeri, Marineo e Belmonte Mezzagno, a una quindicina di chilometri da Palermo. Morti ammazzati, persone scomparse nel nulla, intere famiglie decimate. E nessun colpevole. Decido di giocare il tutto per tutto. Ottengo un provvedimento di custodia cautelare a carico dei soggetti legati a un certo gruppo mafioso e, di proposito, ne lascio libero solo uno: Cosimo Lo Forte, ventotto anni, figlio adottivo di un uomo d’onore di Misilmeri inghiottito dalla lupara bianca due anni prima. Nel frattempo Michele Facciorusso, il bravissimo capitano dei carabinieri della compagnia di Misilmeri, tiene il giovanotto sotto controllo.

Ma faccio ancora di peggio. Nel provvedimento di custodia cautelare inserisco indiscrezioni, mezze parole, allusioni da cui si poteva dedurre che la sorte di Cosimo era segnata.