ISOLA DI PROCIDA. STORIA DI UN CARCERE CHE GUARDAVA IL MARE

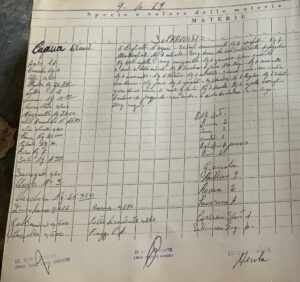

La fortezza è conosciuta da tutti come il carcere di Terra Murata, situato nel borgo da cui prende il nome. L’edificio nasce sul finire del 1500, su volere del Cardinale Inigo d’Avalos come residenza nobiliare e solo nel 1830 fu trasformata da Ferdinando II di Borbone come bagno penale. Le linee gentili tipiche di un palazzo rinascimentale, gli stucchi sontuosi e gli archi che solcano le nobili scalinate, vengono brutalmente interrotti da muri divisori realizzati nell’800. Così, gli ampi saloni divennero celle multiple, cubicoli stretti, laboratori e celle di isolamento. E gli intarsiati portoni in legno massello si trasformarono in doppie porte di legno duro sormontate da pesanti grate. Il carcere era diviso in cinque sezioni, una parte segue il sistema cubicolare con un detenuto per cella, mentre il resto è multiplo con un numero variabile di detenuti all’interno. Ma ciò che contraddistingueva quest’istituto da tutti gli altri era certamente l’eccellente settore dedicato alle lavorazioni. Di fatto, fra le diverse maestranze qui spiccava la falegnameria: dove vi si costruivano anche mobili di pregiato valore, e l’eccellente laboratorio di sartoria: dove i detenuti oltre a confezionare le uniformi sia per il personale della custodia che per i detenuti, erano in grado di cucire e ricamare anche preziosi tessuti in lino.

L’altro punto di forza produttivo del carcere di Procida era il tenimento agricolo: una superficie di terra di circa ventimila metri quadrati che produceva frutta e ortaggi di ogni tipo; inoltre vi si allevavano bovini, suini, ovini, pollame e conigli. Tutto il raccolto e le carni macellate, venivano venduti due volte alla settimana all’esterno della struttura carceraria.

Gli orari di lavoro andavano dal 8 del mattino sino alle 15 del pomeriggio, una sirena ne scandiva l’inizio, la pausa pranzo, e la fine. Questo suono, lungo e lugubre, si espandeva per tutta l’isola, tanto da regolare gli orologi e la vita dei procidani stessi. Insomma questo penitenziario era per davvero parte integrante della vita quotidiana di quest’isola. Non a caso, ancora oggi si dice che a Procida non vi era sposa che non avesse nel suo corredo il prezioso lino tessuto dai detenuti, ma non solo; persino le coppie in procinto di sposarsi per arredare la loro nuova casa, spesso commissionavano la realizzazione dei mobili proprio ai carcerati.

Questo elegante edificio fu adibito a carcere per 140 anni, (1831-1971) e dopo essere stato per decenni completamente abbandonato, oggi finalmente alcuni ambienti sono visitabili.

Luoghi di particolare suggestione sono gli ambienti che conservano fra arrugginiti telai e macchine da cucito, ancora cumuli di divise dei “gloriosi” Agenti di Custodia, inoltre, vi sono alcune celle ancora complete di ogni loro suppellettile, mentre nel locale infermeria vi è conservato un tavolo operatorio dove nel 1946 sembra sia stato operato di appendicite acuta Rodolfo Graziani, l’ex Capo di Stato maggiore dell’Esercito della RSI qui detenuto solo pochi mesi, la cronaca racconta che quando portarono Graziani a Procida spensero tutte le luci sull’isola e lo fecero salire al buio per timore di eventuali attentati, e fu sempre qui che l’ex generale una volta ripresosi dall’operazione scrisse il libro “Ho difeso la Patria”. Fonte: Polizia penitenziaria.it

Il carcere di Procida: un simbolo atipico della storia d’Italia

L’ex carcere di Procida sorge, cingendolo quasi per intero, all’interno della fortificazione medievale di Terra Murata, nome che rimanda alle antiche mura difensive che ricadono a picco sul mare: da questa postazione sopraelevata dell’isola, i turisti scattano la più tipica delle fotografie della baia di Marina Corricella, il borgo di pescatori composto da file di case variopinte, spalleggiate da un intreccio di archi, cupole e piccoli edifici disposti a terrazze lungo il pendio. Nell’anno in cui l’isola è stata eletta Capitale italiana della cultura per il 2022, il complesso monumentale che include l’ex carcere di Procida potrebbe quasi valere da metonimia topografica della storia moderna del Meridione, se non nazionale: inaugurato, per volere di Ferdinando II, nel lontano 1830 come bagno penale del Regno in epoca borbonica, restò attivo anche dopo l’Unità d’Italia e cessò di funzionare soltanto nel 1988. Tra i detenuti più celebri si ricordano Luigi Settembrini e Cesare Rossaroll nell XIX secolo, o nel Novecento diversi capi e generali fascisti come Rodolfo Graziani, Junio Valerio Borghese e Attilio Teruzzi.

Il complesso ha il suo epicentro in una storica residenza, il Palazzo D’Avalos, edificato su iniziativa del cardinale Innico D’Avalos D’Aragona. L’intervento urbanistico intorno al palazzo, creando ulteriori accessi a Terra Murata, diede nuova forma al piccolo borgo e favorì lo sviluppo dell’isola. Nel 1734 il palazzo signorile fu confiscato dai Borboni per farne una residenza reale di caccia, la prima del Regno, precedendo anche quelle del Casertano. Per diversi decenni fu poi il Palazzo Reale dei Borboni, finché nel 1830 divenne una struttura detentiva ‘violando’, come molti osservano, il valore storico, politico e architettonico del complesso. Sembrerebbe che la scelta di Ferdinando II fosse intesa in parte come ripicca contro i Procidani, sostenitori della Repubblica Napoletana nel 1799, quando il Regno di Napoli era in mano al nonno Ferdinando I.

In realtà il Palazzo Reale era stato trasformato fin dal 1815 in scuola militare, e in generale furono diversi gli edifici di pregio storico-artistico dell’odierna Campania che, già in epoca napoleonica sotto Gioacchino Murat, furono convertiti in centri di detenzione penitenziaria o psichiatrica.

Tant’è che ad oggi questo luogo conserva una memoria cupa: nel secondo Novecento, ovvero nei decenni antecedenti la dismissione, l’ex carcere di Procida tratteneva al suo interno circa 500 detenuti – così racconta a La Repubblica il dott. Giacomo Retaggio, per 25 anni medico del carcere e autore di un libro sulla sua esperienza umana e professionale in questo luogo – provenienti da tutta Italia e colpevoli di diversi crimini. Ma soprattutto omicidi. I medici impiegati qui cercavano di restarne il più possibile alla larga, spaventati dai frequenti episodi di violenza.

Il Palazzo D’Avalos è anche detto ‘carcere vecchio’ e fu dismesso dieci anni prima (1978) rispetto al carcere nuovo. Il complesso include diversi edifici, alcuni pericolanti e inaccessibili: l’edificio delle celle singole, la caserma e il padiglione delle guardie, la medicheria, la casa del direttore e l’edificio dei veterani. Ad oggi alcuni ambienti dei piani centrali del Palazzo sono stati predisposti per le visite organizzate, rimettendo in ordine i letti, alcuni corridoi e spazi comuni, ammassando vecchi vestiti e divise di guardie e detenuti, lasciando in mostra persino un tavolo operatorio.

Il carcere vecchio, disposto su diversi piani, conteneva celle individuali e di gruppo (dove finivano anche decine di carcerati), celle d’isolamento e persino letti di contenzione, una pratica non più consentita. In questo settore si è recato nel 2019 il fotografo Valerio Pandolfi (che ci ha concesso i suoi scatti), con il permesso di spingersi fino ai livelli superiori e alle celle dei piani inferiori. Oltre ai cimeli esposti, si notano le finestre a “bocca di lupo” con vista sul mare aperto, che rendeva la prigionia ancor più dolorosa di fronte alla promessa illusoria della libertà. Di contro, una singola immagine esterna della cella d’isolamento lascia già intuire l’atmosfera in quell’antro angusto, e imbottito per evitare atti autolesionistici dei detenuti.

Nei piani più bassi – queste le sensazioni di Valerio – il silenzio è assoluto e il vento sibila tra le grate e le crepe delle pareti. Un’esperienza tutta acustica, cominciata fin dall’ingresso, quando l’allora responsabile dell’accesso all’ex carcere di Procida lo ha lasciato per qualche minuto in attesa all’esterno: prima che qualsiasi visitatore mettesse piede in quei luoghi, il rituale era quello di dedicare un canto votivo alla memoria delle persone che avevano sofferto o erano morte al loro interno. DERIVE SUBRANE

Giacomo Retaggio, medico del carcere di Procida per 25 anni

Belvedere dei Cannoni, l’afa assedia anche il borgo di Terra Murata. Da qui Marina Corricella sembra quasi finta, come la scenografia di cartapesta di un film di Cinecittà: case color pastello che si tengono per mano, gabbiani che volano alto e gatti equilibristi. Tutto vero, invece, e l’incanto conquista chiunque. Foto di rito, immancabili, per le turiste francesi. Lui sbuca tutt’a un tratto, minuto e circospetto, alle spalle del chiosco: «Attendevo all’ombra», sorride. Da Punta Monaci a Punta Pizzaco, alle spalle l’Epomeo di Ischia: Procida è tutta qui, il dottor Giacomo Retaggio, 83 anni, la osserva con la meraviglia di sempre, perché – dice – «a un certo tipo di bellezza mica ci si abitua». Un’istituzione, da queste parti: per venticinque anni medico del carcere di Procida, chiuso dal 1988; fecondo e illuminato scrittore, oggi, depositario di aneddoti e storie che rivelano l’isola più intima. Molti dei quali orbitano intorno a Palazzo d’Avalos, quel gigantesco complesso dalle grate ancora intatte: qui l’inferno dei detenuti affacciava sul paradiso del golfo.

Dottore del carcere: come capitò?

«Ero laureato in medicina da pochi mesi e il carcere, che ospitava 500 detenuti, aveva un medico di ruolo napoletano, che vi restava il meno possibile, grazie anche alla connivenza del direttore. Ma incidenti e atti di autolesionismo, accoltellamenti e malori erano all’ordine del giorno. E così il maresciallo mandava spesso un’auto per l’isola alla ricerca di un medico: i miei colleghi anziani se la squagliavano, il cerino restava quasi sempre in mano a me. Ricordo come se fosse ieri la mia prima volta».

Ce la racconti.

«Anno 1963, scenario degno de ‘Il Conte di Montecristo’. Come ogni procidano, avevo visto il carcere soltanto da fuori. Mi trovai immerso in un luogo irreale: luci soffuse, ambienti oscuri, vociare di sottofondo: non sapevo dove fossi finito».

Un “battesimo” memorabile.

«Altroché. Finii con l’appassionarmi alla psicologia dei detenuti: qui c’erano criminali di tutta Italia, dal Piemonte alla Calabria. Soprattutto omicidi, ma anche molti truffatori. Qualcuno, ricordo, aveva venduto una chiesa, un po’ come Totò nel celebre film. Tipi umani appassionanti, per chi come me muoveva i primi passi nel mondo della medicina. E così ci sono rimasto venticinque anni. Ultimo stipendio: luglio 1988. Sia chiaro, ho fatto anche il medico di base e l’anestesista in ospedale, a Procida e a Napoli. Anche perché lo stipendio del carcere è sempre stato insufficiente: da 38 mila lire al mese nel ’63 alle 100 mila degli anni ’80. Oggi penso 620 euro al mese di pensione, fate voi. Ma l’esperienza del carcere mi ha arricchito davvero».

In che modo?

«Mi ha consentito di scoprire l’animo umano nel profondo. Ho avuto a che fare con la feccia della società italiana ed europea, ma non ho mai perso la mia fiducia nell’uomo. Ho sempre cercato, spesso trovandolo, il lato positivo di ciascun criminale. Con questi occhi ho visto il carcere restare in religioso silenzio quando, negli anni ’70, durante la celebre processione del Venerdì Santo, la Congrega dei Turchini, arrivata all’ingresso del carcere, cedevano la statua settecentesca del Cristo ai detenuti. Restavano tutti attoniti e pervasi da un profondo senso di fede, rispetto, pathos, sensibilità».

Crede nel potere riabilitativo del carcere?

«Come è concepito oggi e come era concepito vent’anni fa, no. Lo vedo anzi come una università del crimine: la ghettizzazione esalta le negatività».

Lei ha vissuto quasi la sua intera vita a Procida, su un’isola piccolissima. Ha qualche rimpianto?

«So per certo che se avessi scelto una città sarei diventato primario ospedaliero o direttore di cattedra. E dopo gli studi sono tornato sull’isola perché lo voleva mia madre. Ma oggi, a conti fatti, sono convinto che non avrei potuto vivere altrove. Quando sono in città, mi manca da morire Procida. Ho casa in via Libertà, a due passi dal porto, e ne ho un’altra in campagna, alla Chiaiolella, dove vado quando voglio stare più appartato. Anche Procida ha più anime, del resto».

Ci racconti la Procida del secondo Dopoguerra.

«Era l’isola dei campanili: tutti giocavamo all’ombra della chiesa, la religione permeava le nostre vite. Qui c’erano 80 preti in quattro chilometri quadrati, distribuiti su otto parrocchie per 10 mila persone. Oggi la società si è laicizzata, ma non voglio essere nostalgico. Però ho sentore che la Processione del Venerdì Santo, che è l’evento più importante dell’isola, stia subendo una inesorabile decadenza, una deriva per così dire spettacolare: per questo scriverò ai responsabili».

E il turismo?

«Hanno scelto Procida, negli anni, artisti e letterati desiderosi di trovare un buen ritiro, magari en plein air. I procidani, intanto, navigavano. Oggi il settore inizia a svilupparsi, e se lo sta facendo con così tanto ritardo è per il carattere di noi procidani. Vedete, il turismo presuppone una mentalità imprenditoriale di tipo servile. I procidani, a lungo comandanti e direttori di macchina, hanno invece una mentalità armatoriale. E hanno faticato oltremodo ad aprirsi ai turisti. Un assessore al turismo, qualche anno fa, diceva: “Ma voi realmente volete trasformare un popolo di comandanti in un popolo di camerieri?”. Ora Procida sta cambiando, certo, e guardare all’esempio di Ischia può essere utile».

Da medico a scrittore: racconta l’isola e i suoi luoghi, i suoi riti e le sue atmosfere. Perché lo fa?

«La scrittura è per me un’esigenza, un bisogno intimo. Osservo ciò che mi circonda, racconto ciò che so. Spesso, racconto il legame di Procida con il mare. E del resto la mia è una famiglia legata visceralmente al mare: non vedevo mio padre, imbarcato, per anni. Una volta non lo vidi per due anni. Mio nonno paterno mi raccontò di aver compiuto undici anni in veliero in India, insieme al padre».

Che rapporto ha con la politica?

«Sono stato segretario della Democrazia Cristiana e assessore al turismo e al commercio per un paio di legislature, negli anni ’70. Ma non funzionava. Quando chiesi a un barista di indossare qualcosa di simile a una divisa, mi presero per un pazzo. E capii che non faceva per me».

Procidano figlio di procidani: cosa direbbe se dovesse sintetizzare la procidanità, il valore aggiunto di quest’isola così intimamente apprezzata da Elsa Morante e Massimo Troisi?

«Quel che cattura di Procida è il suo spirito. Chi vuole andare a fondo delle cose, chi non vuole fermarsi alle apparenze, chi vuole cogliere una bellezza in parte segreta e impenetrabile, beh, può venire a Procida. Difficilmente resterà deluso». LA REPUBBLICA