Con il termine Cosa Nostra si intende l’organizzazione criminale di stampo mafioso nata in Sicilia, la più famosa e fino agli inizi degli anni ’90 la più potente tra le organizzazioni mafiose a livello internazionale. A lungo identificata con la parola di origine siciliana “mafia“, Cosa Nostra ha giocato un ruolo e ha avuto un peso nelle vicende politiche dell’Italia unita, sin dalle origini che nessun’altra organizzazione mafiosa può vantare.

Origine del nome

- Per approfondire, vedi anche Mafia

La prima volta che comparve la parola «mafia» in Italia fu nel 1863, durante lo spettacolo teatrale “I mafiusi della Vicaria” di Giuseppe Rizzotto e Gaetano Mosca. La piéce teatrale ebbe molto successo all’epoca, con oltre trecento repliche nella sola Palermo e addirittura Re Umberto I tra gli spettatori a Napoli: il protagonista, Gioacchino Funciazza, dominava sugli altri mafiusi, facendosi pagare “u pizzu” per dormire su un giaciglio, ma al tempo stesso difendeva gli oppressi dal nuovo Stato e tutti quelli che chiedevano la sua protezione. Non solo, il boss rispettava i morti, battezzava i nuovi affiliati, promuoveva i migliori della banda. Tutte cose considerate all’epoca «onorevoli», ma il mafioso non era ancora «uomo d’onore» come sarebbe stato inteso decenni dopo. L’aggettivo «mafioso» era piuttosto sinonimo di «uomo coraggioso», mentre diventava «bella donna» se declinato al femminile.

Tant’è che Rizzotto fu aspramente criticato, in primo luogo dall’etnologo Giuseppe Pitrè, che lo accusava di aver attribuito valore negativo alla parola. «La mafia non è setta né associazione, non ha regolamenti né statuti.», sosteneva lo studioso, «Il mafioso non è un ladro, non è un malandrino; e se nella nuova fortuna toccata alla parola, la qualità di mafioso è stata applicata al ladro, ed al malandrino, ciò è perché il non sempre colto pubblico non ha avuto tempo di ragionare sul valore della parola, né s’è curato di sapere che nel modo di sentire del ladro e del malandrino il mafioso è soltanto un uomo coraggioso e valente, che non porta mosca sul naso, nel qual senso l’essere mafioso è necessario, anzi indispensabile. La mafia è la coscienza del proprio essere, l’esagerato concetto della forza individuale, unica e sola arbitra di ogni contrasto, di ogni urto d’interessi e d’idee; donde la insofferenza della superiorità e peggio ancora della prepotenza altrui. Il mafioso vuol essere rispettato e rispetta quasi sempre. Se è offeso non si rimette alla legge, alla giustizia, ma sa farsi personalmente ragione da sé, e quando non ne ha la forza, col mezzo di altri del medesimo sentire di lui»[2].

La concezione di Pitrè piaceva particolarmente anche a Luciano Leggio[3], che la riprese durante una famosa intervista a Enzo Biagi[4]:

- Biagi: «Che cos’è la Mafia secondo lei, è una cosa riprovevole?»

- Leggio: «[…] Leggendo vari autori che hanno parlato su ‘sta parola, mafia, e rifacendomi al Pitrè che è uno dei grandi cultori della lingua antica siciliana, mafia doveva essere una parola di bellezza. Bellezza non solo fisica, ma anche bellezza come spiritualità, nel senso che se incontro una bella donna diciamo “Mafiusa sta fimmina” […]. Era un complimento e un fenomeno di bellezza.»

- Biagi: «Se è così lei non si offende se io dico che è mafioso.»

- Leggio: «No, non mi offendo, non solo. Semplicemente mi duole perché credo che non ho tutta quella ricchezza spirituale e fisica di esserlo, un mafioso»

Una ricchezza spirituale e fisica che evidentemente non mancava a un illustre cittadino palermitano come era Vittorio Emanuele Orlando, già presidente del Consiglio dei Ministri (1917-1919) e Ministro degli Interni (1916-1919), che in un comizio al Teatro Massimo di Palermo arrivò a dichiarare che «se per mafia si intende il senso dell’onore portato fino all’esagerazione, l’insofferenza contro ogni prepotenza e sopraffazione, portata sino al parossismo, la generosità che fronteggia il forte ma indulge al debole, la fedeltà alle amicizie, più forte di tutto, anche della morte. Se per mafia si intendono questi sentimenti, e questi atteggiamenti, sia pure con i loro eccessi, allora in tal senso si tratta di contrassegni individuali dell’anima siciliana, e mafioso mi dichiaro io e sono fiero di esserlo!»[5].

Cesare Terranova, capo dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, dichiarò nel 1965: «La mafia non è un concetto astratto, non è uno stato d’animo, ma è criminalità organizzata, efficiente e pericolosa, articolata in aggregati o gruppi o “famiglie” o meglio ancora “cosche”. […] Esiste una sola mafia, né vecchia né giovane, né buona né cattiva, esiste la mafia che è associazione delinquenziale»[6]

Questa dichiarazione metteva in luce chiaramente l’importanza della cellula organizzativa base mafiosa, la famiglia, oltre a sottolineare l’infondatezza della suddivisione tra vecchia e nuova mafia. Tale distinzione (vecchia mafia, portatrice di valori tradizionali e in un certo senso positivi, contrapposta ad una nuova mafia degenerata e traditrice di quegli stessi principi) ritrae in modo erroneo l’organizzazione criminale, che va forse vista come un continuum di vicende criminali in cui raramente si può trovare qualcosa di positivo.

«E’ una società, un’organizzazione, a modo suo, giuridica»[7], affermò più tardi Giovanni Falcone. Eppure l’organizzazione venne riconosciuta tale solo con la sentenza di Cassazione del Maxiprocesso del 30 gennaio 1992.

Il termine “Cosa Nostra” entrò definitivamente nel dibattito pubblico italiano solo in seguito alle dichiarazioni di Tommaso Buscetta rese al Maxiprocesso e alla già citata sentenza di Cassazione che ne confermò la validità e veridicità. Prima di lui, già negli anni ’60 il pentito italo-americano Joe Valachi aveva parlato di “Cosa Nostra” in riferimento all’organizzazione mafiosa americana di derivazione siciliana, ma il termine stentò ad affermarsi in Italia e fu duramente contestato anche negli USA.

Storia ed evoluzione

Le origini

Nel 1860 Giuseppe Garibaldi con le sue camicie rosse invase la Sicilia per annetterla al regno d’Italia, sconfiggendo l’esercito borbonico. La spedizione ebbe un rapido successo poiché lo sbarco innescò una rivolta interna che non lasciò scampo ai Borboni. Ma quale fu la causa del disagio che spinse i siciliani ad appoggiare i garibaldini? Con la legge del 4 agosto 1812, il Parlamento siciliano aveva formalmente abolito il sistema feudale, che, però, continuò ancora per oltre un secolo ad essere la struttura socio-economica portante della Sicilia. I baroni che prima gestivano immensi feudi in quanto vassalli del re continuarono lo stesso a spadroneggiarvi in quanto proprietari. Questo modello basato sul latifondo aveva favorito la miseria della popolazione e la debolezza delle classi sociali diverse da quella possidente, unitamente alla diffusione del particolarismo (la tendenza a curarsi solo dei propri interessi, spesso a danno degli interessi altrui), del familismo (concezione che assolutizza i legami familiari arrivando all’estraniamento dalle responsabilità sociali) e del clientelismo (sistema di relazioni tra persone che, accomunate da motivi di interesse, si scambiano favori, spesso a danno di altri).

Il popolo siciliano che sperava in un cambiamento sociale con l’annessione al regno d’Italia rimase però deluso. I primi governi italiani (quelli della Destra storica, aventi ministri solo settentrionali) vollero la sottomissione senza condizioni al nuovo Stato, imponendo il servizio di leva obbligatoria (che privò le famiglie contadine di braccia giovani) e insaprendo le tasse (tra cui quella odiosa sul macinato). Nei primi dieci anni le politiche governative fecero nascere la questione meridionale: investimenti pubblici vennero concessi quasi eslusivamente a industrie del nord; la redistrubuzione delle terre fu iniqua; fu ritirato il denaro metallico e sostituito con cartamoneta, il che consentì l’avvio di una spirale inflazionistica; Fu emarginato e poi smembrato il Banco delle Due Sicilie.

Il risultato fu il peggioramento socio-economico dell’intero Meridione. Anche sul fronte politico l’integrazione fu problematica: si voleva inserire siciliani fra i ministri del re, ma gli uomini politici locali praticavano l’omicidio e il sequestro contro i loro avversari. In Sicilia c’erano, inoltre, i rivoluzionari repubblicani che avevano legami con bande semi-criminali, mentre gli aristocratici e il clero erano ancora fedeli ai Borboni o sposavano la linea indipendentista. L’insieme di tutti questi fattori fece si che i primi quindici anni dell’unità furono contrassegnati da numerose rivolte in Sicilia.

La prima nel 1862 per mano dello stesso Garibaldi che, preoccupato della situazione del nuovo regno, scelse la Sicilia come piattaforma per una nuova invasione della penisola. L’obiettivo era Roma, governata dal Papa, ma un esercito italiano lo fermò sull’Aspromonte. Il governo italiano allora instaurò la legge marziale in tutta l’isola, diventando un precedente importante per gli anni a venire. Non volendo o non potendo trovare l’appoggio per pacificare la Sicilia con mezzi politici, si fece ricorso alla soluzione militare (assedi di città, arresti di massa, incarcerazioni senza processo). La situazione non migliorò, tanto che nel 1866 ci fu un’altra rivolta a Palermo, simile a quella del 1860 contro i Borboni. I tumulti e le repressioni si attenuarono solo nel 1876, quando politici siciliani entrarono nella compagine del governo.

Fu in questo periodo che va dal 1860 al 1876 si affermò la Mafia, agraria e incardinata sul latifondo, dove spiccava la figura del gabelloto mafioso, che svolgeva un ruolo di intermediazione tra comunità locale e Stato centrale, tra manodopera contadina e proprietari terrieri. Ottenuti in gabella gli ex feudi dei baroni, poco interessati a operarvi trasformazioni produttive, i primi mafiosi li dividevano in piccoli lotti, subaffittandoli ai contadini poveri e ricavando consistenti guadagni. I gabelloti divennero potenti e in assenza dello Stato gestirono da soli il monopolio della violenza (i piccoli criminali sparirono, c’era spazio solo per i mafiosi), creando proprie forze armate, i cosiddetti campieri.

Differenze col brigantaggio

Parallelamente in Sicilia si sviluppò il fenomeno del brigantaggio che però si distingueva dalla mafia per il fatto che puntava al cambiamento sociale e di conseguenza attentavano alla proprietà privata e alla sicurezza dei baroni, mentre i mafiosi invece offrivano loro “protezione”. Brigantaggio e mafia erano fenomeni antagonisti che però finirono per entrare in un rapporto simbiotico: i briganti concorrevano a creare tra le vittime una forte domanda di protezione sul territorio e i mafiosi approfittavano di questa circostanza per offrire la loro ”sicurezza”, prestandola a condizioni a prima vista accettabili. La violenza del mafioso per quanto costosa non era assolutamente da paragonare da paragonare a quella del brigante. Il brigantaggio, fenomeno delle classi subalterne, è stato tollerato e strumentalizzato dalle classi dominanti fino a quando tornò utile, per poi essere represso duramente (ciò avvenne quando la borghesia mafiosa andò al potere nel 1876).

La mafia invece, espressione delle classi dirigenti, tanto che continua ad esistere ancora oggi, seppe costruire e mantenere un rapporto organico e di connivenza col potere politico. La mafia in principio adottò una strategia di boicottaggio nei confronti dello Stato, ma ben presto però i mafiosi capirono che la politica cercava di usarli come strumento di governo locale: prima la Destra, che li usò per ripristinare l’ordine; poi la Sinistra dal 1876, quando il governo Minghetti perse la fiducia dei politici siciliani a causa della proposta di una commissione parlamentare su mafia e banditismo che venne considerata un oltraggio alla Sicilia. La Sinistra storica da questo punto di vista si rassegnò alla collaborazione con i politici mafiosi, pur di formare un governo. Da quel momento la mafia cominciò quindi ad affondare le mani nel mercato romano dei favori elettorali. Da una strategia di boicottaggio, quindi, si passò ad una forma di sfruttamento dello Stato. Entrambi gli schieramenti politici usarono la mafia come strumento di governo locale, solo in maniera differente. Il modello introdotto dalla Sinistra persiste ancora oggi. L’analisi più lucida sulla nascita della mafia ce la dà Leopoldo Franchetti, intellettuale toscano: “la mafia nacque con la caduta del feudalesimo e l’arrivo del capitalismo che necessitava di uno Stato che garantisse ai vari imprenditori sicurezza attraverso il monopolio della violenza. Il regno d’Italia fallì e così i baroni e i loro scagnozzi cominciarono a prendere il controllo dell’economia (racket estorsione/protezione) e della politica (corruzione)“[8].

Il caso Galati e la mafia dell’Uditore

Il primo caso di mafia riguardò la vicenda del chirurgo Gaspare Galati che, ereditando nel 1872 il fondo Riella (un limoneto) appena fuori Palermo, dovette fare i conti con il guardiano della tenuta, Benedetto Carollo. Mafioso di primo rango, l’uomo praticava la prima forma di racket della mafia siciliana: rubava limoni affinché le rendite si abbassassero, così facendo avrebbe potuto comprare a basso costo il terreno. Iniziava poi con una serie di intimidazioni nei confronti dell’ex-proprietario, il quale per paura gli concedeva il 25-30% della rendita.

Galati decise di licenziare il guardiano, che per vendetta uccise il suo sostituto, ma il chirurgo non cedette alle intimidazioni anche quando gli arrivarono lettere minatorie contro la sua famiglia. La polizia non era troppo zelante e sembrava non voler catturare Carollo e i suoi scagnozzi. La mafia all’epoca agiva sotto la copertura di un’organizzazione religiosa comandata da Antonino Giammona (boss dell’Uditore, piccolo villaggio dove era situato il fondo Riella). Quest’uomo di umili origini fece fortuna durante le rivolte del ’48 e del ’60. La mafia dell’Uditore basava la sua economia sul racket della protezione dei limoneti. Poteva costringere i proprietari ad assumere i suoi uomini come guardiani e la sua rete di contatti con carrettieri, grossisti e portuali era in grado di minacciare la produzione di un’azienda agricola o di assicurarne l’arrivo sul mercato. Utilizzando la violenza si poteva fare cartello. Una volta assunto il controllo di un fondo, i mafiosi potevano rubare puntando ad un’economia parassitaria o ad acquistarlo ad un prezzo più basso del suo reale valore.

Alla fine Galati fuggì a Napoli incapace di ottenere giustizia a causa dell’omertà degli abitanti e della collusione di parte delle istituzioni[9]. La mafia acquisì i caratteri tipici dell’associazione segreta, mutuandoli dalla massoneria e dalla carboneria che andavano per la maggiore in quel periodo, oltre al fatto che conveniva. Usare una sinistra cerimonia di iniziazione e una tavola di leggi la cui prima regola era quella del castigo ai traditori, contribuiva a creare unità interna e senso di appartenenza.

Il rapporto Sangiorgi

* Per approfondire, vedi Rapporto Sangiorgi

Le indagini sulla “Mafia dell’Uditore” ebbero una svolta quando nel marzo 1875 venne chiamato a dirigere il distretto di polizia di Castel Molo (che comprendeva la Conca d’Oro, la Piana dei Colli e anche i limoneti di Passo di Rigano e dell’Uditore) l’ispettore Ermanno Sangiorgi, che cominciò a far la guerra alla politica di cogestione della criminalità con i mafiosi portata avanti dallo stesso distretto di polizia. Il suo primo atto fu quello di revocare il porto d’armi ai capimafia e di diramare ammonizioni nei loro confronti: questa prima e inedita guerra aperta alla mafia ottenne brillanti successi, nonostante l’opposizione e le proteste di Senatori, Deputati, Magistrati Superiori e “altre notabilità”, come le definì lui, che cercarono di difendere il “buon nome” dei capimafia.

Otto mesi dopo il suo insediamento a Palermo, nel novembre 1875, Sangiorgi ricevette nel suo ufficio Calogero Gambino, apparentemente un vecchio sciancato in realtà mafioso di primo rango legato a Salvatore Licata, uno dei capimafia più temuti e rispettati della Conca d’Oro. Gambino denunciò un complotto ai suoi danni da parte di Giovanni Cusimano, capomafia di San Lorenzo detto il Nero per via della sua carnagione, morto poco prima nell’ambito di una guerra di mafia tra fazioni rivali per il controllo dei limoneti. L’uccisione di suo figlio Antonino, caduto in un agguato il 18 giugno 1874, non era responsabilità dell’altro suo figlio Calogero, bensì di Cusimano, ed era l’epilogo di una faccenda risalente a 14 anni prima, quando Giuseppe Biundi, nipote del sottocapo del “Nero”, aveva rapito e stuprato la figlia di Gambino per costringerla a sposarlo. Pochi mesi dopo il matrimonio, il genero aveva rubato migliaia di lire dalla casa del suocero, che non aveva denunciato per timore della ritorsione del clan di San Lorenzo. Quando però nel 1863 venne ucciso il fratello di Gambino, questi fece arrivare alla polizia una soffiata che portò all’arresto di Biundi. Tre anni dopo Cusimano sfruttò la rivolta palermitana del ’66 per tentare lo sterminio dei Gambino, che però vennero avvertiti e si rifugiarono dai Licata: qui Salvatore sposò la figlia del capomafia. Il “Nero” fu costretto quindi a offrire una tregua, che durò però fino al 17 dicembre 1872 quando i fratelli Gambino furono vittima dell’ennesimo agguato da parte degli uomini del “Nero”, da cui riuscirono a salvarsi. A questo agguato aveva partecipato anche il mafioso Giuseppe Riccobono detto Dorazia, genero di Antonino Giammona, capomafia dell’Uditore.

Quando poi finalmente riuscirono ad uccidere Antonino, il predecessore di Sangiorgi, Matteo Ferro, che aveva pubblicamente elogiato Cusimano, indirizzò le indagini sul fratello Calogero, che fu arrestato e accusato dell’omicidio, sulla base della testimonianza di un soldato che era giunto poco dopo aver udito gli spari sul luogo del delitto. Le indagini di Sangiorgi riuscirono a dimostrare la falsità della dichiarazione, ma anche il rituale di iniziazione segreto alla c.d. Onorata Società. Quando nel marzo 1876 la Destra storica fu spodestata e si insediò il primo governo di Sinistra, il clima politico attorno a Sangiorgi cambiò e questi fece domanda di trasferimento, subito accolta, trasferendosi a Siracusa. Senza Sangiorgi, il sistema di potere e di connivenze precedentemente scardinato tornò in auge e il processo Gambino prese un’altra piega.

All’inizio del 1877, tuttavia, Sangiorgi venne spedito ad Agrigento per occuparsi di un mafioso in particolare, Pietro De Michele, il boss di Burgio, detto anche il barone benché non avesse alcun titolo nobiliare. Benché fosse il proprietario terriero più ricco della città e avesse in mano l’intero consiglio comunale, Sangiorgi gli revocò il porto d’armi, lo mise sotto sorveglianza e ne ordinò l’arresto quando si diede alla latitanza.

Nel frattempo, il 28 agosto dello stesso anno arrivò la sentenza del caso Gambino: la corte non aveva creduto alla versione del padre e aveva condannato l’altro figlio ai lavori forzati a vita. In tutto ciò, nella sentenza i giudici mettevano nero su bianco accuse alla condotta di Sangiorgi, colpevole a loro dire di aver “ingannato, mistificato, illuso la giustizia”[10]. Il caso Gambino divenne quindi il Caso Sangiorgi, con il Ministero dell’Interno che chiese a quello della Giustizia di aprire un’indagine, il cui verdetto fu dato il 12 ottobre, confermando la veridicità delle accuse. Il principale testimone contro Sangiorgi era il procuratore generale Carlo Morena, lo stesso che aveva negato la possibilità che le diverse famiglie mafiose potessero essere collegate tra loro, ma anche l’uomo che aveva difeso il boss De Michele e grazie al quale questi era stato scarcerato.

Ciononostante, il prefetto di Agrigento esortò il ministro ad ascoltare anche l’altra versione dei fatti, ma nonostante la mole di prove che produsse a sua discolpa, il Ministro della Giustizia che era intenzionato a prendere provvedimenti perse il posto poco dopo e il suo successore non avviò alcuna iniziativa né sollecitò alcuna inchiesta sulle infiltrazioni nella magistratura e nelle forze dell’ordine. Il “Barone” De Michele diventò sindaco di Burgio nel 1878 e suo figlio venne eletto in Parlamento. Nel frattempo i procedimenti giudiziari messi in moto dalla scoperta del rituale di iniziazione della mafia da parte di Sangiorgi andarono avanti, ma con risultati altalenanti: venivano condannati solamente gli esponenti delle fazioni perdenti delle varie guerre di mafia.

Sangiorgi tornò tuttavia a Palermo come questore nel 1898 e cominciò a redarre una serie di rapporti per il Procuratore Generale del capoluogo siciliano nel quadro della preparazione di un processo. Quei rapporti vennero poi raccolti in un unico volume di 485 pagine che offriva il primo quadro completo della mafia siciliana dell’epoca: dalla mappa dell’organizzazione delle otto cosche mafiose che dominavano i sobborghi e i paesi satelliti situati a nord e a ovest di Palermo, fino ai profili di 218 uomini d’onore e al rituale di iniziazione e del codice di comportamento dell’organizzazione. Illustrava i metodi imprenditoriali e la strategia di infiltrazione nelle istituzioni. Nonostante la caduta del governo presieduto da Luigi Pelloux, generale dell’esercito che aveva fortemente voluto Sangiorgi a Palermo, il processo ai 51 imputati, di cui 6 latitanti, si concluse il 1° giugno con 32 condanne e 19 assoluzioni. Ventisei condannati ricorsero in appello, ma il 15 ottobre 1901 la corte confermò le condanne, confermate successivamente anche in Cassazione.

L’omicidio Notarbartolo

- Per approfondire, vedi Emanuele Notarbartolo

Nel frattempo, il 1° febbraio 1893 venne ucciso il marchese Emanuele Notarbartolo, politico e banchiere siciliano, ad oggi considerato la prima vittima eccellente di mafia. Già sindaco di Palermo, il marchese si era inimicato il deputato nazionale Raffaele Palizzolo, per la sua inflessibilità nel risanamento dei conti del Banco di Sicilia da direttore generale che andava contro gli interessi del sistema di potere politico-mafioso costruito da Palizzolo, in qualità di membro del Consiglio Direttivo dell’ente.

In particolare, Notarbartolo finì immischiato nella guerra di potere a livello nazionale che vedeva contrapposti il gruppo di potere legato a Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio in carica, e Francesco Crispi, che gli sarebbe succeduto dopo lo scoppio dello scandalo della Banca Romana. Il marchese firmò la propria condanna a morte quando espresse la sua volontà nel gennaio 1893 di rendere spontanee dichiarazioni alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta in merito alle malversazioni attorno al Banco di Sicilia, legati al gruppo di potere crispino: il 1° febbraio, mentre si trovava su una carrozza di prima classe del treno della linea Termini Imerese – Palermo, l’ex-sindaco di Palermo venne ucciso con 27 coltellate e scaraventato giù dal finestrino, all’altezza di Trabia.

L’omicidio scandalizzò l’opinione pubblica non solo siciliana e assunse un’eco nazionale, accendendo i riflettori sulla criminalità organizzata in Sicilia. Ci vollero però quasi sette anni prima dell’inizio delle udienze e sul banco degli imputati finirono due addetti del treno su cui viaggiava il marchese, che avevano però un ruolo marginale nella vicenda. Il figlio di Notarbartolo, Leopoldo, si costituì parte civile al processo e, tra lo stupore del pubblico, accusò pubblicamente Raffaele Palizzolo di essere il mandante dell’omicidio del padre. Inoltre riuscì ad avere l’appoggio politico del presidente del consiglio dell’epoca, Luigi Pelloux, amico di famiglia, che si diede da fare affinché si spostasse il processo da Palermo a Milano per evitare intimidazioni nei confronti dei testimoni, e fece in modo che la camera votasse a favore dell’autorizzazione a procedere nei confronti di Palizzolo.

Un prezioso aiuto per fare luce sul caso la diede il questore Sangiorgi partecipando alle indagini. La situazione per don Raffaele si complicò poiché emersero questioni inerenti alla cattiva gestione del Banco di Sicilia, attirando ancora di più l’attenzione dell’opinione pubblica. Molti politici lo abbandonarono dato che ormai era troppo compromesso. Dopo undici mesi di udienza la Corte d’Assise di Bologna (nel frattempo il processo era stato spostato nel capoluogo emiliano) condannò Palizzolo e uno dei killer a trent’anni di carcere.

Fu in quel momento che il gruppo di potere politico-mafioso mise in moto una prodigiosa “macchina del fango” per disinnescare la mina mediatica rappresentata dal processo: Palizzolo fu dipinto da intellettuali siciliani vicini al suo gruppo di potere come un perseguitato politico, vittima di un complotto ordito dai settentrionali per delegittimare l’intero popolo siciliano; la protesta sfociò anche nella costituzione di movimenti in difesa della sicilianità.

Inaugurando poi la lunga sequenza delle condanne a boss e politici mafiosi annullate per vizio di forma, la Cassazione annullò il processo perché un testimone non aveva giurato in una sua deposizione. Ad ormai dieci anni dalla morte del marchese l’opinione pubblica si era stancata del caso e il mutato clima politico fecero cadere la vicenda nel dimenticatoio. Il nuovo processo svoltosi a Firenze nel 1904 produsse l’assoluzione degli imputati. Già quindi all’inizio del XX Secolo lo Stato italiano aveva tutti gli elementi per contrastare l’organizzazione mafiosa siciliana e riconoscerla come tale, con i suoi rapporti organici con la politica, ma proprio in virtù di questi si rifiutò di combatterla, delegando la cosa a pochi valorosi uomini delle istituzioni.

Mafia e Socialismo: Bernardino Verro e i fasci siciliani

Nell’ultimo decennio del XIX secolo le condizioni di vita dei contadini siciliani erano diventate insostenibili, a causa del sistema di intermediazione gestito dai c.d. gabelloti. Fu per questo motivo che nacquero i Fasci Siciliani, leghe di coltivatori organizzate dal corleonese Bernardino Verro

Il movimento, di chiara ispirazione socialista, chiedeva nuovi contratti che stipulassero una ripartizione paritaria del prodotto tra i proprietari e i contadini di piccoli fondi. I mafiosi, visto il clima di incertezza politica, offrirono allora a Verro la possibilità di essere iniziato: il leader socialista accettò in parte per ingenuità (pochi sapevano cosa fosse veramente la mafia, i più la ritenevano una semplice associazione segreta), in parte per ottenere la loro protezione contro le numerose minacce di morte che gli erano arrivate. Le cose però precipitarono quasi subito: i mafiosi, avendo capito che lo Stato avrebbe represso i Fasci, decisero di appoggiare i proprietari terrieri, declinando le richieste dei movimenti contadini, cosa che portò Verro a pentirsi amaramente di avervi fatto accordi. Nel 1894 il fascio fu represso definitivamente con la legge marziale: l’esercito giunse in Sicilia e sedò le rivolte.

Bernardino Verro venne condannato a dodici anni per aver cercato di fare la rivoluzione in Sicilia (ne sconterà solo un paio grazie all’amnistia). Ciononostante, le cose per i contadini migliorarono: fu varata una legge che permetteva alle cooperative di accendere prestiti presso il Banco di Sicilia per affittare la terra direttamente dai proprietari. Verro nel 1907 assunse la guida di una cooperativa fondata appositamente per usufruire dei benefici della nuova legge e al tempo stesso espellere dall’economia rurale siciliana gli intermediari (in particolare i gabelloti mafiosi).

Lo scontro fu violento e dalla parte dei mafiosi si schierò anche la Chiesa Cattolica, in funzione anti-socialista: fu creato un fondo cattolico, la Cassa Agricola San Leoluca, per fare concorrenza alla cooperativa di Verro, che aveva già acquisito nove tenute. Nel 1913 il leader socialista fu accusato di truffa, anche se poi si scoprì che il suo tesoriere era stato corrotto da alcuni mafiosi appositamente per compiere reati che screditassero la sua immagine. Nonostante le accuse, Verro riuscì a diventare sindaco di Corleone con una maggioranza schiacciante. La mafia corleonese decise allora di ucciderlo, non essendo riuscita a fermarlo “con le buone” e temendo tra l’altro che in tribunale potesse rivelare informazioni sulla cosca corleonese di cui aveva fatto parte. Nel 1915 venne colpito da cinque pallottole, il volto sfigurato come monito per chiunque altro volesse opporsi al potere mafioso locale.

Il processo per il suo assassinio si concluse con la richiesta del pubblico ministero, il commendatore Wancolle, di assolvere tutti gli imputati per non aver commesso il fatto, che il tribunale immediatamente accolse. Gli esecutori materiali del delitto non furono mai condannati.

Lo sbarco negli USA

- Per approfondire, vedi Cosa Nostra Americana

Storicamente, l’emigrazione italiana di fine ‘800 riguardò prevalentemente le regioni settentrionali, con tre regioni che fornirono da sole più del 47% dell’intero flusso migratorio (Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte)[11]. Nei primi due decenni del XX Secolo invece il primato passò alle regioni meridionali: su quasi nove milioni di emigrati italiani da tutta Italia, un terzo proveniva da Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Tra il 1901 e il 1913 poco più di un milione di siciliani lasciarono l’Italia. Di questi, 800mila scelsero come meta gli Stati Uniti d’America[12]. La prima notizia storica però della presenza di “ben noti e famigerati siciliani assassini, falsari e ladri” si ritrova in un articolo della primavera del 1869 apparso sul New Orleans Times, che si riferiva esplicitamente a “una sorta di compartecipazione generale o società per azioni per il saccheggio e la dispersione della città“.

Il radicamento dei gruppi che poi avrebbero dato vita a Cosa Nostra Americana ricalcava i flussi migratori dell’epoca, per cui New York e New Orleansdivennero il centro delle classiche attività criminali mafiose, dalle estorsioni alle rapine, fino alle minacce di morte, agli sfregi, ai boicottaggi delle attività commerciali, inizialmente ai danni della stessa comunità italiana.

Fu in questo clima che cominciò ad affermarsi la c.d. “Mano Nera” (in inglese, Black Hand), scambiata inizialmente dalle autorità americane per un’organizzazione mafiosa vera e propria ma in realtà semplicemente un consorzio criminale tra numerose piccole bande accomunate dallo stesso metodo di esercizio della violenza, brutale e spietato, oltreché da un “marchio” con cui venivano firmate le lettere di intimidazione (una mano nera o un teschio con le tibie incrociate).

Il primo mafioso noto per essere emigrato negli USA insieme ad altri sei compagni fu Giuseppe Esposito, approdato a New York dopo essere scappato dall’Italia per gli omicidi di undici ricchi proprietari terrieri e del cancelliere e del vice-cancelliere di un tribunale di provincia siciliano[13]. Arrestato a New Orleans nel 1881, fu subito estradato in Italia.

Il primo delitto eccellente accertato per mano mafiosa fu invece quello di David Hennessy, sovrintendente della polizia di New Orleans; per il suo omicidio vennero incriminati 19 siciliani, ma il tutto si risolse in un’assoluzione, anche per via dell’intimidazione a cui furono sottoposti i testimoni. L’indignazione dell’opinione pubblica fu tale che sfociò in quello che ancora oggi è ricordato come il più grande linciaggio della storia americana: dei 19 assolti, la folla ne impiccò due e fucilò nove, mentre gli altri otto riuscirono a fuggire.

Particolarmente nota a cavallo tra i due secoli fu la cosca guidata da Giuseppe Morello, anche per via delle indagini di Joe Petrosino su quello che è passato alla storia come il «delitto del barile»: gli inquirenti ritrovarono il cadavere di Benedetto Madonia, affiliato alla cosca, in un barile al n.743 di East 11th Street, vicino all’angolo con l’Avendue D[14]. Nonostante il processo finì nel nulla, Petrosino divenne il simbolo della lotta alla mafia americana e continuò le sue indagini, che lo portarono fino in Sicilia. Lì, a dimostrazione del forte legame con la Sicilia, fu ucciso in piazza Marina il 12 marzo 1909, durante una “missione segreta” volta a creare una rete informativa indipendente in Italia che si occupasse dei criminali con precedenti penali in Sicilia, di modo da avere prove sufficienti per estradarli dagli USA.

Gli effetti della Prima Guerra Mondiale

Nell’età giolittiana vi erano stati profondi cambiamenti nell’agricoltura siciliana, grazie a un mix di iniziative personali e congiuntura economica che permise di intensificare la produzione, soprattutto con investimenti in frutta e viti. Tutto questo portò anche a uno sviluppo nell’organizzazione dei lavoratori, sia in agricoltura sia nell’industria: nel 1914 la Sicilia poteva vantare il terzo posto nell’organizzazione sindacale del Paese[15], con un 20% della popolazione maschile attiva organizzata in associazioni operaie (contro il 16%, ad esempio, della Lombardia).

Questi cambiamenti furono incoraggiati da alcuni conservatori illuminati, che volevano impedire un acuirsi delle tensioni sociali come ai tempi dei Fasci Siciliani, mantenendo un’armonia sociale a colpi di riforme e interclassismo che ben si sposava con la c.d. «Belle Epoque». La Prima Guerra Mondiale cambiò però ogni cosa: nonostante l’aumento della domanda, la produzione siciliana di zolfo crollò, soprattutto per l’elevato costo del lavoro; la produzione di frutta fu gravemente danneggiata dalla chiusura dei mercati europei; il vino siciliano aveva una gradazione alcolica troppo alta perché potesse essere bevuto dai soldati in guerra, quindi subì anch’esso una pesante riduzione nella produzione; stessa sorte toccò ai cereali, che si videro diminuire del 21,7% l’area coltivata, cosa che non andò a beneficio nemmeno del pascolo di bestiame, che tra requisizioni e tasse locali decimò le risorse animali della Sicilia.

Il risultato fu la rottura di quell’armonia sociale costruita nel ventennio successivo ai Fasci siciliani, con gli agrari che tornano alla difesa corporativa dei propri interessi e del diritto di proprietà, mentre costringe i partiti, quelli di matrice socialista anzitutto, ad un aumento della conflittualità contro le tradizionali posizioni di rendita interne all’isola. Nella confusione generale, la mafia riuscì a trarne guadagno.

Capimafia come Calogero Vizzini, oltre a evitare il servizio di leva obbligatorio, vendevano bestiame rubato all’esercito oppure offrivano protezione ad alcuni proprietari per evitare le requisizioni imposte dallo stato di guerra. I gabelloti, invece, riuscirono a guadagnare persino da una legge “sociale” come il blocco degli affitti, utilizzando quella ricchezza per acquisire terreni da proprietari caduti in disgrazia con la crisi economica. Venne avanti quindi una nuova leva di proprietari terrieri, decisamente diversi dal tipico imprenditore da masseria siciliana che aveva dominato fino a quel momento. Questo coincise anche con l’affermazione di una nuova generazione di “picciotti” che non rispondevano più agli ordini dei grandi proprietari terrieri.

Tra gli altri effetti prodotti dalla guerra vi fu anche l’enorme massa di siciliani tornati dal fronte, la cui riabilitazione psicologica e lavorativa risultò difficile; dall’altra parte quelli che prima della guerra venivano considerati criminali comuni avevano raggiunto un nuovo status per essere stati al fronte.

Mafia e Fascismo

Dopo il c.d. “biennio rosso” arrivò il “biennio nero” e la Marcia su Roma, che portò al potere i fascisti con Benito Mussolini nuovo Presidente del Consiglio. Tra i punti all’ordine del giorno del nuovo capo del governo vi fu la questione meridionale, benché lo stesso Mussolini, nell’agosto del 1922 ammise che il problema era complesso e il fascismo non poteva fare miracoli da un giorno all’altro. Impegnarsi nella risoluzione della questione meridionale, e conseguentemente del problema mafia in Sicilia, rappresentava per il fascismo non solo un modo per rafforzare il proprio potere ma era coerente anche con l’idea di stato accentratore unitario che andava propagandando.

Non a caso i primi Fasci italiani di combattimento in Sicilia fecero parecchia fatica a costituirsi, venendo visti dalla classe dirigente come elementi estranei alla mentalità siciliana. Solo nella Sicilia orientale i Fasci di combattimento riuscirono a radicarsi autonomamente, in particolare nella provincia di Ragusa e Siracusa, mentre a Catania alcuni gruppi di studenti avevano formato dei circoli culturali con l’aiuto di docenti dell’Università di Catania. Nella Sicilia occidentale solo a Palermo nel 1921 vi furono alcuni tentativi da parte di studenti affascinati dal Futurismo di costituire un Fascio, ma solo con la costituzione nel novembre 1921 del Partito Nazionale Fascista si arrivò a quasi mille iscritti. In questa fase anche il fascismo ebbe due caduti per mano mafiosa: Mariano de Caro a Misilmeri e Domenico Perticone a Vita.

In una prima fase, come ha messo in luce Duggan[16], il proposito di combattere la mafia fu utilizzato dai luogotenenti fascisti Alfredo Cucco e Piero Bolzon per sciogliere anche diverse amministrazioni locali connotate politicamente in senso socialista: mafioso e antifascista divennero a un certo punto sinonimi. Ciononostante, le infiltrazioni nelle fila del fascismo di mafiosi furono parecchie, come dimostrano le epurazioni sull’isola del 1927, ma anche le elezioni del 1924, dove a Palermo fu candidato persino il liberale Vittorio Emanuele Orlando, con il risultato che la Lista Nazionale, cartello elettorale di cui facevano parte PNF, nazionalisti e liberali, prese circa il 70% dei voti. Inoltre, nella lista governativa vi erano anche sette boss pubblicamente riconosciuti come tali, in quanto sotto processo per associazione a delinquere[17].

Il viaggio di Mussolini in Sicilia

Dopo aver vinto le politiche del 1924, nel maggio dello stesso anno Mussolini si recò in visita in Sicilia, visitando tra le altre Palermo, Trapani e Girgenti. Il 7 maggio andò in visita nella piana degli Albanesi, allora detta Piana dei Greci, in compagnia del sindaco Francesco Cuccia, noto come “don Ciccio”, il quale durante il percorso in macchina disse al Duce: “Voscenza non ha bisogno di tutti questi sbirri, non ha niente da temere finché sarà in mia compagnia“. Nonostante tutti si aspettassero una reazione di Mussolini questi abbozzò, salvo poi prendere pubblicamente l’impegno ad Agrigento, l’indomani, contro il fenomeno mafioso in Sicilia.

L’era di Cesare Mori

Mussolini rientrò dalla visita in Sicilia il 12 maggio e il giorno seguente convocò il capo della polizia Emilio De Bono e il ministro dell’interno Luigi Federzoni e si decise la nomina del prefetto Cesare Mori per condurre la lotta contro la mafia. Convocato Mori nel suo ufficio, il Duce gli comunicò il nuovo incarico di Prefetto a Trapani, raccomandandogli di essere intransigente con i mafiosi così come lo era stato con i suoi squadristi da prefetto di Bologna due anni prima, quando si era dimostrato inflessibile nell’applicare la legge anche contro i fascisti. Mori entrò così in servizio il 2 giugno a Trapani. Il suo primo atto fu quello di ritirare tutte le licenze di porto d’armi e, nel gennaio 1925, nominò una commissione provinciale col compito di decidere e disporre circa il rilascio di nulla osta (resi obbligatori) per l’attività di campiere e di guardiania.

Per l’efficienza del suo lavoro a Trapani, Mori fu promosso Prefetto di Palermo il 12 ottobre 1925, insediandosi nella capitale siciliana otto giorni dopo. Tra le operazioni di polizia, la notte del 28 novembre furono arrestate 62 persone, a cui seguirono due settimane dopo altri 142 in Piazza Amerina. Sotto Natale, il 21 dicembre furono arrestate 28 persone appartenenti al gruppo dei c.d. viveurs palermitani, giovani frequentatori dei café le cui ricchezze erano sospettate di essere frutto di attività illecite. Due settimane prima il prefetto di ferro aveva emanato la sua prima ordinanza, che prevedeva tra le altre cose l’entrata in vigore di carte di identità personali complete di fotografia a partire dal 1° gennaio1926.

Nella stessa data vi fu l’assedio di Gangi, una vasta operazione di polizia che colpì anche diversi centri delle Madonie dove la presenza mafiosa era particolarmente forte. Lungo le strade venne affisso un bando che recitava: «Intimo latitanti codesto territorio costituirsi entro dodici ore decorse le quali sarà proceduto contro le loro famiglie, possedimenti di qualsiasi genere, favoreggiatori sino ad estreme conseguenze. Firmato Prefetto Mori»[18]. L’assedio durò dieci giorni e portò in manette circa 400 persone, anche se, come ammise lo stesso Mori[19], la maggior parte erano parenti dei mafiosi.

Durante la sua azione Mori fece anche condannare all’ergastolo Vito Cascio Ferro, boss di Cosa Nostra Americana per l’omicidio di Joe Petrosino. Anche nei tribunali le condanne per i mafiosi cominciarono a essere durissime. In totale vennero arrestate oltre 11mila persone[20]. Nella fase successiva alle operazioni e ai processi, l’intransigenza di Mori cominciò ad essere mal sopportata in seno al Fascismo. Nel febbraio 1928 su “Il Popolo d’Italia” Arnaldo Mussolini affermò che la mafia in Sicilia era stata sconfitta, quindi si poteva pensare al suo risanamento economico. Per questo Mori fu nominato senatore del Regno nel dicembre dello stesso anno e il 16 luglio 1929 fu rimosso dall’incarico di Prefetto di Palermo per anzianità di servizio.

Dopo il congedo di Mori, secondo Arrigo Petacco[21], vi fu una recrudescenza del fenomeno mafioso in Sicilia. Lo dimostrerebbe una lettera di un avvocato indirizzata a Mori datata 1931: «Ora in Sicilia si ammazza e si ruba allegramente come prima. Quasi tutti i capi mafia sono tornati a casa per condono dal confino e dalle galere…»

Il ruolo nello sbarco alleato in Sicilia nel 1943

A suggellare la normalizzazione dei rapporti tra mafia e fascismo vi fu la protezione concessa dal regime al boss Vito Genovese, che nel 1935 finanziò la costruzione della casa del fascio di Nola e nel gennaio 1943 fece assassinare l’antifascista Carlo Tresca. A dimostrazione dell’estrema pragmaticità dei mafiosi, Genovese divenne poi l’interprete ufficiale del capo degli affari civili dell’AMGOT (American Military Government of Occupied Territory) in Sicilia e a Napoli, il colonnello statunitense Charles Poletti.

Ciononostante, non fu per opportunismo che i mafiosi organici al fascismo e quelli invece mandati al confino decisero di voltare le spalle al regime. A scatenare l’aristocrazia terriera mafiosa fu l’istituzione, nel 1940 dell’Ente Colonizzazione del Latifondo Siciliano, che costringeva i proprietari terrieri ad apportare migliorie produttive, con il contributo statale, ai propri fondi, pena l’esproprio. Fu così che nacque il comitato d’azione separatista, guidato da un triumvirato composto dal conte massone Lucio Tasca, dal liberale massone Andrea Finocchiaro-Aprile e dal capomafia di Villalba Calogero Vizzini, comitato che nel 1942 prese il nome di Movimento per l’indipendenza della Sicilia (MIS), che appoggiò lo sbarco alleato l’anno successivo.

Intanto, negli Stati Uniti si creava il legame tra US Navy e Cosa Nostra Americana. Fin dallo scoppio della guerra, nel ’39, gli Usa, per quanto ancora formalmente neutrali, cominciarono a rifornire gratuitamente tutti i nemici dell’Asse. Nel febbraio 1942 la Normandie, una nave di linea di lusso, prese fuoco e si rovesciò mentre si trovava alla fonda nelle acque dello Hudson. All’epoca non era chiaro se si trattasse di un incidente o di un sabotaggio da parte di spie italiane e tedesche, ma per sicurezza i servizi segreti, guidati dal maggiore Radcliffe Haffenden, cercarono la collaborazione della mafia italo-americana che controllava i traffici del porto, prima incontrando Joseph Lanza, boss del mercato del pese di Fulton, e poi, su consiglio di quest’ultimo, con il boss Lucky Luciano, il quale, benché in carcere per una condanna a 50 anni di reclusione per sfruttamento della prostituzione, continuava a controllare le attività illecite del porto[22].

Un altro servigio reso da Lucky Luciano fu quello di segnalare agli americani i mafiosi residenti in Sicilia che avrebbero certamente cooperato al momento dello sbarco in Sicilia, che aveva preso il nome di operazione Husky. L’Office of Strategic Services (Oss) il servizio segreto statunitense, si preoccupò anche di selezionare militari di origine siculo-americana e di creare una rete di contatti con tutti coloro che, nella Trinacria, fossero ostili al regime, non ultimi gli influenti membri del Movimento per l’Indipendenza della Sicilia.

Il 17 agosto 1943 la Sicilia era già completamente in mano alleata. Nei sei mesi di governo dell’AMGOT, gli americani reclutarono tra le fila mafiose per reggere i comuni appena liberati: tra gli altri, don Calò divenne sindaco di Villabate, Giuseppe Genco Russo fu nominato sovrintendente all’assistenza pubblica di Mussomeli e Vincenzo Di Carlo (capo della cosca di Raffadali) divenne responsabile dell’ufficio locale per la requisizione dei cereali.

Agli albori della Repubblica

Il primo terreno di scontro tra mafia nuovamente legittimata dal potere in carica e i contadini fu l’effettiva applicazione delle norme dei decreti del ministro dell’agricoltura Fausto Gullo, che stabilivano una quota maggiore destinata ai contadini affittuari dei prodotti coltivati, la possibilità di costituire cooperative e di rilevare la terra lasciata improduttiva. La vecchia aristocrazia terriera, spalleggiata dai suoi gabelloti mafiosi, portò avanti in dieci anni una vera e propria campagna di eliminazione sistematica di oltre quaranta dirigenti contadini socialisti e comunisti, servendosi anzitutto del bandito Salvatore Giuliano e della sua banda.

Anche la Strage di Portella della Ginestra, prima strage politico-mafiosa della storia italiana, fu una reazione alla vittoria del 20 aprile 1947 del Fronte Popolare (l’alleanza PCI-PSI), che si inseriva in un più generale contesto politico italiano e internazionale: subito dopo la strage, il 13 maggio De Gasperi metteva fine all’esperienza dei governi di unità nazionale, cacciando le sinistre all’opposizione e inaugurando, il 30 maggio, il suo IV esecutivo, che sanciva la fine dell’anomalia italiana dei partiti social-comunisti al governo in un paese sotto l’egida USA. Parallelamente, in Sicilia il democristiano Giuseppe Alessi varava un governo minoritario appoggiato dai partiti sconfitti alle elezioni del 20 aprile.

Da quel momento la mafia ricoprì un ruolo strategico a livello politico e venne inserita nello schema della Guerra Fredda in funzione anticomunista[23].

La Rinascita nel Dopoguerra: “la mafia” diventa “Cosa Nostra”

Negli anni del c.d. “boom economico”, i boss mafiosi siciliani continuarono a portare avanti le proprie attività criminali indisturbati, sfruttando anche l’oramai consolidata convinzione dell’opinione pubblica che il fascismo l’avesse sradicata dall’isola. Tra chi negava che addirittura non fosse mai esistita e chi sosteneva fosse un mero modo d’essere, tipico della cultura della Sicilia arcaica, quindi superata, il potere delle famiglie mafiose siciliane crebbe, sfruttando i mutamenti economici e sociali di quegli anni.

La riforma agraria avviata coi Decreti Gullo con lo smembramento dei latifondi, l’apertura dei mercati, l’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, la nascita della Regione a statuto autonomo Sicilia, l’avvio dello sviluppo industriale, imposero un adeguamento delle strutture di Cosa Nostra e delle sue strategie. Con la morte di Calogero Vizzini, nel 1954, la c.d. “mafia agraria“, fondata sul latifondo, venne sostituita da una più moderna “mafia multi-settoriale” che affiancava alle attività tradizionali nuovi interessi, quali il settore edilizio e lo sfruttamento della spesa pubblica, seguendo il trend generale dell’abbandono delle campagne in favore delle città e sfruttando anche i flussi migratori verso il Nord Italia per espandere i propri traffici criminali. Basti pensare che l primo omicidio di mafia in Lombardia si ebbe nel 1954, quando Ignazio Norrito venne crivellato di colpi al Campo dei Fiori, sopra Varese, per uno sgarro mal digerito dai suoi capi nell’ambito del traffico di diamanti, primo business di Cosa Nostra al Nord[24].

Lo spostamento del baricentro dell’economia mafiosa dal latifondo alla città, dalla rendita della terra ai piani regolatori e alla spesa pubblica portò alla nascita anche di un nuovo ceto politico che avrebbe segnato la vita politica palermitana e nazionale per decenni, i cui simboli furono essenzialmente Vito Ciancimino, Giovanni Gioia, Salvo Lima. Originariamente ossatura della corrente siciliana di Amintore Fanfani, questo nuovo ceto politico, che a livello nazionale prese inizialmente il nome di “Giovani Turchi“[25], poi divenne il referente siciliano del sette volte Presidente del Consiglio Andreotti. Gioia divenne ministro, mentre Lima, già protagonista insieme a Ciancimino del celebre Sacco di Palermo, sarebbe diventato sottosegretario al Bilancio nel 1974 e poi europarlamentare.

Il summit del 1957

- Per approfondire, vedi Summit Grand Hotel et des Palmes

Un passaggio fondamentale nella storia fu rappresentato dal Summit tenutosi a Palermo tra i capi di Cosa Nostra siciliana e Cosa Nostra Americana tra il 12 e il 16 ottobre 1957, durante il quale vennero ricuciti i rapporti tra le due organizzazioni e si discusse l’ingresso dei siciliani nel business del traffico di stupefacenti. Con la commissione Kefauver che accendeva i riflettori sugli affari dei boss italo-americani e la rivoluzione cubana in corso che avrebbe spazzato via la dittatura corrotta e brutale di Fulgencio Batista, Cosa Nostra Americana aveva infatti bisogno per continuare il traffico di stupefacenti di una rete fidata di uomini, di un socio a cui poter affidare una gestione divenuta troppo pericolosa, se condotta esclusivamente negli USA, e di una nuova base per lo smistamento: da questo punto di vista, i mafiosi siciliani, già impegnati nel contrabbando di sigarette per tutto il Mediterraneo, rappresentavano il partner ideale per ritirare l’eroina raffinata nel sud della Francia e poi spedirla negli USA.

Durante un banchetto offerto in onore di Joe Bananas da Spanò, all’epoca uno dei ristoranti di pesce più rinomati della città di Palermo, Tommaso Buscetta[26] riferì poi che quasi per caso il boss americano confidò al futuro “boss dei due mondi” che nell’organizzazione della mafia siciliana vi era una lacuna, cioè un coordinamento tra le varie famiglie per impedire le uccisioni facili tra famiglie e all’interno della stessa famiglia, un organismo che centralizzasse le decisioni sugli affari e mantenesse la pace tra i vari capi di Cosa Nostra. Fino a quel momento, infatti, ogni capomandamento aveva potere di vita e di morte illimitati sui propri affiliati.

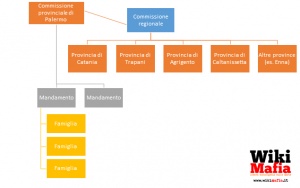

Fu così che nacque la Commissione provinciale, nota anche come Cupola, definita da Buscetta «uno strumento di moderazione e di pace interna» e «un buon sistema per ridurre la paura e i rischi che corrono tutti i mafiosi»[27].

La prima conseguenza di questa trasformazione della “mafia” in “Cosa Nostra” fu il c.d. Sacco di Palermo, definito la più grande speculazione edilizia della storia[28]: una colata di cemento spazzò via le storiche ville liberty e barocche della città e tutti gli agrumeti della conca d’oro, una delle aree più fertili della Sicilia.

La Commissione garantì l’equa distribuzione degli appalti, ma tra le famiglie mafiose a guadagnarci di più furono i fratelli Angelo e Salvatore La Barbera, a capo del mandamento Palermo Centro, il cui territorio coincideva in buona parte con quello attorno a via Libertà dove si concentrò la prima fase del “Sacco”; i suoi ottimi rapporti con Salvo Lima fecero il resto e permisero ai La Barbera di diventare tra le famiglie mafiose più potenti della Sicilia.

La Prima Guerra di Mafia

- Per approfondire, vedi Prima Guerra di Mafia

Nonostante ufficialmente la Commissione fosse accettata da tutte le famiglie, una parte di Cosa Nostra mal sopportava la sua esistenza e il peso crescente che famiglie come quelle dei La Barbera e dei Greco stavano ottenendo in quel periodo. Fu per questo che scoppiò la Prima Guerra di Mafia. Secondo quanto riferito da Tommaso Buscetta, fu scatenata da alcune famiglie mafiose della zona nord-ovest di Palermo, in particolare da Antonino Matranga (a capo della famiglia di Resuttana), Mariano Troia (capomafia di San Lorenzo), Salvatore Manno (capomafia di Boccadifalco) e Michele Cavataio (boss dell’Acquasanta), che sfruttarono il dissidio su una questione d’onore tra i mafiosi di Porta Nuova (appoggiati dai La Barbera) e quelli della Noce (guidati dal boss Calcedonio Di Pisa, legato ai Greco) per dare inizio allo scontro.

Tutto iniziò nel febbraio 1962, quando i fratelli La Barbera e i Greco finanziarono la spedizione di un carico di eroina proveniente dall’Egitto diretta sulla costa meridionale della Sicilia, da cui poi sarebbe dovuta ripartire per New York; a sovrintendere le operazioni di carico della merce sul transatlantico Saturnia fu inviato Calcedonio Di Pisa. I boss americani che ricevettero la droga oltreoceano si accorsero però che il quantitativo di eroina era inferiore a quello pattuito. Il cameriere a cui Di Pisa aveva consegnato l’eroina fu torturato ma non parlò; quindi i La Barbera cominciarono a sospettare dello stesso Di Pisa, ma la Commissione, chiamata a decidere sul caso, lo assolse da ogni accusa, nonostante le rimostranze dei boss di Palermo Centro.

Il primo atto della Prima Guerra di Mafia andò in scena il 26 dicembre 1962: Calcedonio Di Pisa fu ammazzato in piazza Principe di Camporeale, a Palermo, da due killer che gli spararono addosso con una Trentotto e una doppietta a canne mozze[29]. Poco dopo furono attaccati altri membri della Famiglia di Di Pisa. I sospetti caddero immediatamente sui La Barbera, anche se dopo si sarebbe scoperto che il responsabile era Michele Cavataio. La reazione dei Greco non si fece attendere: il 17 gennaio 1963 Salvatore La Barbera sparì improvvisamente a Palermo, la sua Giulietta color ghiaccio fu ritrovata sei giorni dopo nelle campagne della provincia di Agrigento, con le chiavi nel cruscotto, le portiere aperte e la carrozzeria senza un graffio. Si trattava di lupara bianca.

Da lì fu un’escalation di omicidi che culminò nella Strage di Ciaculli, dove morirono sette carabinieri. Poco prima vi era stata, il 25 maggio una sparatoria in viale Regina Giovanna, in centro a Milano, in cui Angelo La Barbera si salvò per miracolo. La strage diede la sveglia alle istituzioni, che fino a quel momento avevano sostenuto l’inesistenza della Mafia in Sicilia: i giornali scrissero che si trattava del delitto più grave dai tempi di Salvatore Giuliano, mentre le forze dell’ordine, nella notte del 2 luglio, circondarono Villabate e Ciaculli, arrestando quaranta persone e sequestrando un ingente carico di armi contenute nelle loro abitazioni.

Tre giorni dopo la tragedia, oltre 100mila persone parteciparono ai funerali delle vittime: la pressione sulle istituzioni fu tale che finalmente, una settimana dopo la strage, furono avviati i lavori della prima Commissione Parlamentare Antimafia della storia repubblicana, bloccata per anni dai partiti di governo sulla motivazione che non vi era alcun problema legato alla criminalità mafiosa.

La reazione dello Stato continuò molto duramente, procedendo all’arresto di quasi 2mila persone. Cosa Nostra, che non era storicamente preparata a una controffensiva del genere, decise di fare quello che meglio le riusciva: nascondersi nell’ombra, nell’attesa di tempi migliori. Nell’estate del 1963 la Commissione si riunì, votando il proprio scioglimento. Le Famiglie smobilitarono e si diedero alla macchia, tanto che a Palermo non si riscuoteva nemmeno più il pizzo e negli anni successivi i delitti di mafia quasi sparirono. Parecchi boss fuggirono all’estero, tra questi Salvatore Greco e Buscetta.

I processi sfumati e il ritorno al potere

Il carcere di Palermo scoppiava di uomini d’onore. La repressione dello Stato aveva funzionato e tra i detenuti eccellenti cominciò a circolare anche l’idea di sciogliere Cosa Nostra. A Corleone il 14 maggio 1964 venne arrestato dal commissario Mangano anche Luciano Leggio, nella camera da letto di Leoluchina Sorisi, la ex-fidanzata di Placido Rizzotto, che aveva giurato di mangiare il cuore degli assassini del suo amato. Lo sbandamento in Cosa Nostra durò poco: il processo per la Strage di Ciaculli, rinominato “Processo dei 114” (in realtà gli imputati erano 113), celebrato a Catanzaro, in Calabria, per legittima suspicione, si risolse a fine 1968 con una raffica di assoluzioni e anche le uniche condanne inferte (27 anni per Pietro Torretta; 22 ad Angelo La Barbera; 10 anni per Salvatore Greco e Tommaso Buscetta, condannati in contumacia) non ebbero effetti, in quanto tutti già in libertà per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva. L’Ucciardone si svuotò in tre settimane e nel settimo e nell’ottavo braccio restarono pochi mafiosi, quelli non imputati a Catanzaro, tra cui Totò Riina, in carcere per la guerra di mafia che aveva portato all’eliminazione del boss di Corleone Michele Navarra.

Nel processo contro i Corleonesi, celebrato a Bari sempre per legittima suspicione, nonostante le prove schiaccianti, a seguito di una lettera minatoria giunta al presidente della Corte il 10 giugno 1969 venne pronunciata una sentenza di assoluzione per tutti e 64 gli imputati, cancellando le accuse di associazione a delinquere e di omicidio. Nelle 307 pagine di motivazione alla sentenza la corte non arrivò a non riconoscere l’esistenza della mafia “perché non può che prenderne atto“, ma mise nero su bianco che “l’equazione mafia uguale associazione a delinquere, sulla quale hanno così a lungo insistito gli inquirenti e sulla quale si è esercitata la capacità dialettica del magistrato istruttore è priva di apprezzabili conseguenze sul piano processuale“. Dopo questa assoluzione sia Riina che Leggio si diedero nuovamente alla latitanza.

La conclusione della Prima Guerra di Mafia si ebbe con la Strage di viale Lazio: il 10 dicembre 1969, alle 18:45, un commando composto da Totò Riina, Bernardo Provenzano, Calogero Bagarella della cosca di Corleone, Emanuele D’Agostino e Gaetano Grado della cosca di Santa Maria di Gesù e Damiano Caruso della cosca di Riesi irruppe negli uffici del costruttore Girolamo Moncada in viale Lazio, a Palermo, per regolare i conti con Michele Cavataio, che rimase ucciso insieme ai suoi uomini.

L’ascesa dei Corleonesi

- Per approfondire, vedi Clan dei Corleonesi

Dopo le assoluzioni, Cosa Nostra cominciò a riorganizzarsi, anche se non fu ricostituita immediatamente la commissione provinciale perché i mandamenti non funzionavano ancora a dovere e, soprattutto, le famiglie erano rimaste a secco. Come ricordò il pentito Antonino Calderone, “i soldi erano finiti per tutti. Se ne erano andati in avvocati, carcerazioni e cose del genere. Ci fu una raccolta fondi che fruttò 20-30 milioni, consegnati a Totò Riina, come reggente di Palermo, e che servivano a sostenere chi aveva bisogno urgente di denaro o si trovava in situazioni di emergenza. Verso il 1971 si organizzarono addirittura una serie di sequestri.“[30]

Tra i vari sequestri, quello di Pino Vassallo, figlio di don Ciccio, costruttore che si era arricchito sfruttando l’amicizia coi capi di Cosa Nostra, che fruttò 400 milioni subito distribuiti tra le famiglie mafiose più bisognose di Palermo. I Corleonesi di Leggio e Riina ne approfittarono subito per commettere altri sequestri, senza dividere il ricavato con le altre famiglie, spostando poi l’attività al Nord.

- Per approfondire, vedi Stagione dei sequestri di persona

Gli anni ’70 videro un boom del contrabbando di sigarette, che aveva il suo epicentro a Napoli: il boss della Camorra Michele Zaza ammise in seguito di aver smerciato fino a 50mila casse di sigarette al mese. Ma il vero business, con cui divennero “tutti miliardari“, come ricordò Calderone, fu quello della droga. Nel 1969 il presidente americano Richard Nixon aveva dichiarato guerra alle droghe ma con la chiusura delle raffinerie marsigliesi gestite dai còrsi la Sicilia divenne strategica per il traffico e finì col diventare la raffineria d’Europa. Nel 1975 un trafficante turco di droga e armi che era stato il principale fornitore di morfina base per le raffinerie marsigliesi contattò direttamente i vertici di Cosa Nostra e da quel momento si aprirono laboratori in tutta la Sicilia: quando nel 1977 entrarono a regime le raffinerie siciliane, i consumi di eroina aumentarono in tutta Europa e negli USA, mentre la quantità di eroina sequestrata su scala mondiale crebbe di quasi sei volte e mezzo tra il 1974 e il 1982.

Collaborando con i cugini americani, i mafiosi siciliani sarebbero arrivati nel 1982 a controllare raffinazione, spedizione e distribuzione dell’80% dell’eroina consumata negli USA. Proprio seguendo la pista della droga e dei soldi nacque poi il Processo Pizza Connection, a cui collaborarono, per la parte italiana, Giovanni Falcone e Gioacchino Natoli. Nel frattempo, i fiumi di denaro generati dal narcotraffico addirittura raddoppiarono la quota del mercato siciliano degli investimenti di tutto un arcipelago di banche private e cooperative locali.

Sempre in quegli anni arrivano all’onore delle cronache due banchieri, entrambi appartenenti alla loggia massonica P2, Michele Sindona, legato all’omicidio dell’avvocato milanese Giorgio Ambrosoli, e Roberto Calvi, fatto trovare suicida sotto al ponte dei Frati Neri a Londra per aver riciclato, male, i soldi di Cosa Nostra.

La Seconda Guerra di Mafia

- Per approfondire, vedi Seconda Guerra di Mafia

I Corleonesi, sia per scarsa esperienza manageriale, sia per i ridotti contatti all’estero, rimasero tagliati fuori dai grossi traffici di stupefacenti e il proprio business si fondava quasi esclusivamente sul contrabbando di sigarette e i sequestri di persona. Riina, però, fin dall’arresto di Liggio, iniziò a lavorare al suo personalissimo piano di supremazia interna a Cosa Nostra creandosi una rete di fiancheggiatori e alleati dentro l’organizzazione, per riuscire un giorno a rovesciare l’egemonia dei boss delle vecchie famiglie palermitane.

L’occasione per l’inizio della scalata fu l’omicidio – il 16 marzo 1978 – di Francesco Madonia, capo della cosca di Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta, ordinato da Badalamenti perché sospettato di essere il mandante, per volere di Riina, di un (fallito) attentato ai danni di Giuseppe Di Cristina, boss di Riesi a lui fedele. Badalamenti era inoltre sospettato di aver gestito traffici di eroina senza informare la Cupola, con l’intermediazione del trafficante Salvatore Greco, che nel frattempo era morto in Venezuela per cause naturali il 7 marzo 1978. Con questa accusa Totò Riina fece espellere Badalamenti dalla Cupola, costringendolo a fuggire prima in Spagna e poi in Brasile.

A prendere il posto di Badalamenti fu Michele Greco, boss di Ciaculli, nominato rappresentante della Commissione provinciale. Ufficialmente capo della Cupola, di fatto non aveva alcuna autorità diventando presto il burattino dei Corleonesi. Il vero conflitto iniziò tra Riina e Stefano Bontate.

Gli omicidi interni a Cosa Nostra

Riina iniziò il suo golpe militare facendo uccidere i boss Giuseppe Di Cristina (30 maggio 1978) e Giuseppe Calderone (8 settembre 1978), vicinissimi a Bontade e Badalamenti. Di Cristina era stato il primo a dare l’allarme sulla pericolosità di Riina e Provenzano: “I viddani sono giunti alle porte di Palermo, lo volete capire o no?”, disse ai boss palermitani che non gli diedero ascolto. Dopo la fuga di Badalamenti aveva poi cominciato ad incontrare di nascosto il capitano dei carabinieri di Gela, Alfio Pettinato, con l’obiettivo di far arrestare Riina.

Riina e Bontate – tramite il capo-commissione Michele Greco – fecero nominare nuovi capomandamenti. Si cercò di riequilibrare la geografia mafiosa, ma il lavoro da tessitore di Riina stava già dando i suoi frutti. Gli alleati dei Corleonesi – sul territorio – erano in maggioranza rispetto ai palermitani.

Gli omicidi eccellenti

Nel 1979 i corleonesi fecero approvare dalla Commissione provinciale numerosi omicidi eccellenti. L’11 gennaio venne ammazzato il sottoufficiale della Polizia Filadelfio Aparo, il 26 gennaio il giornalista Mario Francese, il 9 marzo il segretario provinciale Dc Michele Reina, il 21 luglio il vicequestore Boris Giuliano e il 25 settembre il giudice Cesare Terranova e il maresciallo Lenin Mancuso. Il 6 gennaio 1980 fu ucciso il presidente della Regione Piersanti Mattarella, seguito il 4 maggio dal capitano dei carabinieri Emanuele Basile.

Intanto continuò a crescere la disapprovazione da parte della fazione di Bontate, finchè Salvatore Inzerillo reagì facendo uccidere il giudice Gaetano Costasenza l’approvazione della commissione (6 agosto 1980). Un mese dopo, il 6 settembre, venne ucciso Fra’ Giacinto Castronovo, devotissimo a Stefano Bontate, che teneva la ’38 nel cassetto della sua cella in monastero.

Furono poi uccisi Pio La Torre e il compagno della scorta Rosario Di Salvo, il 30 aprile 1982, e il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, il 3 settembresuccessivo, nella Strage di via Isidoro Carini, con la moglie e l’agente Domenico Russo. L’anno successivo venne ucciso con un’autobomba Rocco Chinnici, ideatore del Pool antimafia.

Il Regno di Totò Riina

La duplice strategia, azzeramento dei nemici interni ed eliminazione dei principali pericoli che provenivano dallo Stato, portarono Totò Riina a diventare il Capo indiscusso di Cosa Nostra intorno al 1984, quando anche i mafiosi italo-americani presero atto della situazione e si schierarono dalla parte dei Corleonesi.

La stagione della scalata non fu dominata solo da logiche di guerra, ma fu una vera e propria esibizione di potere da parte dei nuovi leader, finalizzata alla ridefinizione dei rapporti con lo Stato: la mafia a guida corleonese riaffermava il monopolio della violenza sul suo territorio e rivendicava una posizione di autonomia dagli altri poteri con i quali interloquiva, pretendendo di stabilire regole e ribaltare gerarchie. Non accettava di essere subordinata ad alcun rapporto di potere, tanto meno politico, ma anzi pretendeva la subordinazione di chi si trovava all’interno dell’arena politica-istituzionale.

Motivo per cui il tradizionale rapporto con la politica, e con la Democrazia Cristiana, venne messo in discussione, ad esempio, alle elezioni politiche nazionali, con il voto al Partito socialista italiano e al partito radicale, in modo da mandare un chiaro messaggio ai referenti politici tradizionali in merito alla celebrazione del Maxiprocesso di Palermo.

Il Maxiprocesso di Palermo

- Per approfondire, vedi Maxiprocesso di Palermo

Nonostante l’omicidio di Chinnici, il Pool antimafia continuò il suo lavoro sotto la guida del suo successore, Antonino Caponnetto: il pentimento inaspettato di Tommaso Buscetta e l’utilizzo del c.d. Metodo Falcone (seguire la pista dei soldi, facendo le indagini bancarie), permisero l’istruzione del primo grande processo alla mafia siciliana, che si aprì il 10 febbraio 1986 a Palermo e si concluse, dopo 349 udienze, con 360 condanne (74 in contumacia), di cui 19 ergastoli, per un totale di 2665 anni di carcere e 11.5 miliardi di lire di multe, e 114 assoluzioni. Con il processo, finì anche la tregua militare della mafia. La sera stessa venne ucciso Antonino Ciulla mentre stava rincasando con un vassoio di cannoli per festeggiare l’assoluzione.

Il processo di appello si concluse invece il 12 dicembre 1990: gli ergastoli vennero ridotti a 12 e le condanne furono 258. Nonostante fossero state confermate da riscontri obiettivi le dichiarazioni dei pentiti, la sentenza ridimensionò l’importanza delle loro dichiarazioni. Risultò particolarmente indebolita la visione verticistica e unitaria di Cosa Nostra, nonostante non fosse stata completamente disarticolata. I boss della Commissione ricevettero pene variabili e ingiustificabili (Ad esempio, Salvatore Riina e Michele Greco furono condannati all’ergastolo ma Bernardo Provenzano solo a 10 anni e Salvatore Greco a 6 anni, mentre altri killer come Giuseppe Lucchese Miccichè non ricevettero il massimo della pena). Addirittura rimasero impuniti gli omicidi del commissario Boris Giuliano, del capitano dei carabinieri Emanuele Basile e del Generale Dalla Chiesa, dopo otto anni e ben due processi. Restò, pur fragilmente, il principio che gli omicidi fossero commissionati ad un livello più alto dell’organizzazione, dunque alcuni membri della Commissione furono condannati come mandanti.

Il crollo del Muro di Berlino

Con il crollo del Muro di Berlino (9 novembre 1989) e la successiva fine della Guerra Fredda, con la dissoluzione dell’Urss, venne meno anche il ruolo politico nazionale che Cosa Nostra aveva esercitato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in funzione anticomunista[31]. Non essendoci più il pericolo comunista, cominciarono a schricchiolare anche gli appoggi politici dei Corleonesi.

Il trasferimento di Giovanni Falcone alla direzione degli affari penali del Ministero della Giustizia, nel frattempo, produsse effetti non previsti: la sintonia con il ministro Martelli diede vita al “pacchetto antimafia”, nel quale venne annunciata la costituzione della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) e della DNA (Direzione Nazionale Antimafia), la Superprocura che avrebbe dovuto coordinare le indagini di mafia tra le varie procure.

Ma, ancora una volta, la magistratura italiana si rivoltò contro Falcone: per il posto di procuratore venne scelto Agostino Cordova, colui che aveva appena concluso due inchieste, una sulla massoneria e l’altra su alcuni scandali di socialisti in Calabria. Ma Falcone, inutile dirlo, non mollò. Presentò a Martelli il suo “piano”: confische dei beni, carcere duro per i boss mafiosi e una legge sui collaboratori di giustizia. Il ministro della Giustizia costrinse il presidente del consiglio Giulio Andreotti a far approvare il pacchetto antimafia e anche la “spedizione” dei capi di Cosa Nostra nei carceri dell’Asinara e di Pianosa.

La sentenza in Cassazione del Maxiprocesso e la strategia stragista

Il 30 gennaio 1992 le sezioni riunite della Cassazione confermarono le condanne di primo grado del Maxiprocesso, arrivando a una condanna storica: per la prima volta si poteva definire la mafia un’organizzazione criminale verticistica e unitaria. Al risultato contribuì in maniera indiretta Falcone, diramando una circolare che imponeva il giudizio a sezioni riunite anziché alla prima sezione, presieduta da Corrado Carnevale, detto l’Ammazzasentenze.

La reazione dei Corleonesi non si fece attendere: il 12 marzo assassinarono Salvo Lima per non aver mantenuto la parola circa l’aggiustamento del “Maxi” in Cassazione. Il 23 maggio toccò a Giovanni Falcone, il nemico numero uno, che perse la vita nella Strage di Capaci; il 19 luglio fu ucciso Paolo Borsellinoche stava indagando sulla sua morte, nella Strage di Via d’Amelio. Il 17 settembre fu ucciso Ignazio Salvo, tradizionale interfaccia di Cosa Nostra con il mondo della politica, in particolare con il defunto Salvo Lima, vicerè di Andreotti in Sicilia.

L’arresto di Riina e la prosecuzione delle stragi

Il 15 gennaio 1993 Riina venne arrestato dagli uomini del ROS dell’Arma dei Carabinieri a Palermo, proprio nel giorno di insediamento alla Procura di Gian Carlo Caselli; ciononostante, il covo non fu perquisito e lasciato senza sorveglianza, nonostante le rassicurazioni date al nuovo capo della Procura da parte del comandante Mario Mori.

Dopo l’arresto del Capo dei Capi, in seno a Cosa Nostra si crearono due schieramenti, uno favorevole alla continuazione della strategia stragista (formato da Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca e i fratelli Graviano) e uno contrario (formato da Michelangelo La Barbera, Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi). A sanare la divisione ci pensò Bernardo Provenzano, che mise d’accordo le due fazioni stabilendo che gli attentati sarebbero potuti continuare, ma fuori dalla Sicilia.

Così continuò la serie di delitti: prima con il Fallito Attentato di via Fauro, il 14 maggio, ai danni di Maurizio Costanzo, impegnato in trasmissioni contro la mafia. Poi il 27 maggio un furgoncino imbottito di esplosivo saltò in aria in via dei Georgofili, provocando 5 morti e 29 feriti. Due mesi dopo, un’altra autobomba esplose in via Palestro a Milano, provocando altre cinque vittime. Pochi minuti dopo, a mezzanotte, altre due autobombe esplosero a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano, sede del Vicariato cattolico, e davanti alla chiesa di San Giorgio al Velabro, provocando dieci feriti. Il 15 settembre venne ucciso invece don Pino Puglisi, parroco al quartiere Brancaccio di Palermo.

Inoltre nel novembre dello stesso anno i boss Leoluca Bagarella, Giuseppe Graviano, Giovanni Brusca e Matteo Messina Denaro sequestrarono Giuseppe Di Matteo per costringere il padre Santino (che stava collaborando con la giustizia) a ritrattare le sue dichiarazioni, nel quadro di una strategia di ritorsioni verso i collaboratori di giustizia. Dopo 779 giorni di prigionia, Di Matteo venne brutalmente strangolato e il cadavere buttato in un bidone pieno di acido nitrico.

La strategia prevedeva altri eventi delittuosi, non portati a termine per circostanze fortuite: nel settembre 1992 doveva essere ucciso anche Pietro Grasso, giudice a latere della Corte d’Assise che emise la sentenza di primo grado del Maxiprocesso. Stessa sorte sarebbe dovuta toccare a Claudio Martelli, ministro della giustizia, ma anche parlamentari come Calogero Mannino, Carlo Vizzini e Claudio Fava e funzionari di polizia come Arnaldo La Barbera e Calogero Germanà, quest’ultimo miracolosamente sfuggito il 14 settembre. A cavallo tra il ’92 e il ’93 era stato preparato anche un attentato di proporzioni immani per far saltare in aria alcuni pullman dei carabinieri in servizio allo stadio Olimpico di Roma: l’attentato fallì solo per un guasto tecnico al telecomando che avrebbe dovuto innescare l’ordigno. Sempre in quei mesi l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri e senatore a vita Giulio Andreotti fu rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa.

Con l’arresto a Milano dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, che si erano occupati dell’organizzazione degli attentati, Il 27 gennaio 1994, gli attentati finirono. Sempre nello stesso periodo numerosi mafiosi iniziarono a collaborare con la giustizia per via delle dure condizioni d’isolamento in carcere previste dalla nuova norma del 41-bis, che venivano sospese con la nuova legge sui pentiti; contemporaneamente il lavoro di DIA e DNA portò all’arresto di numerosi latitanti (tra cui Leoluca Bagarella, Pietro Aglieri e Giovanni Brusca).

La Sommersione: l’era Provenzano

La stagione del terrore era finita. La “mafia della Seconda Repubblica“, come la definì Saverio Lodato[32], si caratterizzò per una bassa propensione alle carneficine benché interessata a mantenere il controllo del territorio per pesare negli assetti politici italiani. Ciò accadde soprattutto nei sette mesi del primo Governo Berlusconi, per tre ragioni in particolare: favorire la revisione della legge sul pentitismo, l’ammorbidimento del carcere duro regolato dal 41-bis, nonché chiudere definitivamente i conti con quei pubblici ministeri poco disposti a mediare in caso di gravissimi reati di mafia. Il clima politico era favorevole, anche se gli addetti ai lavori riuscirono a mantenere una buona dose di autonomia.

Nel terzo anniversario della Strage di Capaci le polemiche politiche si arroventarono circa le denunce di isolamento della Procura di Palermo e del calo di attenzione mediatica sui fatti siciliani da parte della stampa. Anche il primo governo di centrosinistra con i post-comunisti, insediatosi l’anno successivo, sembrava essere poco reattivo sul tema. Questo merito anche della “mafia silente”, che aveva optato la strategia della “sommersione” sotto Provenzano.

Attilio Bolzoni scrisse su “la Repubblica” del 2 novembre 1998 che “da tredici mesi, nella città di Palermo, non c’è più un delitto di mafia. E ciò non accadeva dai tempi dell’Unità d’Italia“. L’unico grande delitto fu quello di Domenico Geraci, avvenuto a Caccamo nell’ottobre dello stesso anno.

Del resto, il nucleo storico dei Corleonesi batteva in ritirata, decimato dagli arresti e dagli ergastoli, nonché da pentimenti eccellenti, come quello di Giovanni Brusca. Eppure Cosa Nostra continuava a vivere, tanto che nel suo ultimo libro-intervista prima di morire Tommaso Buscetta dichiarò sin dal titolo: “La mafia ha vinto“, per la ragione principale che aveva prevalso la “normalità” nella lotta alla mafia. All’indomani della sentenza di prescrizione per Giulio Andreotti (salutata come un’assoluzione piena), di fronte alla volgarità di certi commenti, l’anziano Antonino Caponnetto dovette farsi promotore di un “vertice sulla legalità” a Firenze, che vide la partecipazione, fra gli altri, di Caselli, Gherardo Colombo, il procuratore nazionale antimafia Pier Luigi Vigna, Dario Fo e Franca Rame.

La mafia era diventata come il borotalco[33]: quasi inodore. Aveva distrutto i suoi cliché, la sua immagine violenta, anche se qualche delitto continuava a commetterlo, sembrava un ordine monastico chiuso in silenzio, il cui obiettivo riuscito era quello di passare inosservata. I boss, eccezion fatta per qualche proclama di Riina ai processi, rimaneva in silenzio. Suo cognato Leoluca Bagarella il 12 luglio 2002 fece un vero e proprio proclama-avvertimento, in videoconferenza, durante un processo a Trapani, in cui accusava gli avvocati che “in Parlamento non fanno il loro dovere“[34]. Tanto che alla vigilia di Natale dello stesso anno sugli spalti dello stadio di Palermo comparve lo striscione: “Uniti contro il 41 bis. Berlusconi dimentica la Sicilia“.

L’arresto di Provenzano

L’11 aprile 2006, dopo 43 anni di latitanza, Bernardo Provenzano venne arrestato in un casolare a Montagna dei Cavalli, frazione a 2 km da Corleone, dove vivevano ancora la moglie Saveria Palazzolo e i due figli Angelo e Francesco Paolo. Il reggente di Cosa Nostra, dopo che diverse inchieste avevano decapitato la sua rete di fedelissimi, era assistito da anziani corleonesi, tutti incensurati, che garantivano la sua latitanza e, soprattutto, le sue comunicazioni con l’esterno. L’arresto di Provenzano avvenne nel giorno in cui, ufficialmente, alcun governo era in carica: le elezioni politiche erano state vinte dalla coalizione di centrosinistra guidata da Romano Prodi, mentre al governo vi era Silvio Berlusconi ma solo per guidare gli affari correnti, in attesa dell’insediamento del nuovo governo.

Il 5 novembre 2007, dopo 25 anni di latitanza, venne arrestato, in una villetta di Giardinello, anche il presunto successore di Provenzano, il boss Salvatore Lo Piccolo assieme al figlio Sandro.

Il pentimento di Gaspare Spatuzza