ROCCO CHINNICI, un uomo che andava contro corrente

La mafia è stata sempre reazione, conservazione, difesa e quindi accumulazione della ricchezza. Prima era il feudo da difendere, ora sono i grandi appalti pubblici, i mercati più opulenti, i contrabbandi che percorrono il mondo e amministrano migliaia di miliardi. La mafia è dunque tragica, forsennata, crudele vocazione alla ricchezza. Rocco Chinnici,

Nato a Misilmeri il 19 gennaio 1925, ROCCO CHINNICI frequentò il Liceo Classico a Palermo, dove si iscrisse poi alla Facoltà di Giurisprudenza, conseguendo la laurea il 10 luglio 1947. Nel 1952 vinse il concorso di Magistratura e, per i due anni di uditorato, venne assegnato al Tribunale di Trapani. Dal 1954, data di nascita della sua primogenita Caterina, rimase per 12 anni alla pretura di Partanna. Questa lunga tappa professionale lo portò a diretto contatto con la cittadinanza, segnando profondamente la sua personalità e dandogli la possibilità di esercitare le sue grandi doti umane e professionali. Instaurò infatti con la popolazione locale una eccezionale sintonia, che lo portò – tra l’altro – a ritardare a lungo la partenza per un ufficio giudiziario più prestigioso. In quel felice periodo nacquero gli altri due figli del Magistrato, Elvira (gennaio 1959) e Giovanni (gennaio 1964). Nel maggio del 1966 fu trasferito a Palermo, presso l’Ufficio Istruzione del Tribunale, come Giudice Istruttore: iniziò così ad occuparsi dei casi più delicati. Nel 1970 gli venne assegnato il primo grande processo di mafia, quello per la “strage di viale Lazio”, e nel 1979 fu designato Consigliere Istruttore, iniziando a dirigere da titolare l’ufficio in cui operava da tredici anni. È in questo periodo che le istituzioni italiane cominciano a vacillare sotto i colpi di una mafia ormai diventata talmente potente e sfrontata da sfidare apertamente lo Stato. Fu allora che Chinnici ebbe una grande intuizione, creando, nel suo ufficio, dei veri e propri gruppi di lavoro – scelta per allora rivoluzionaria –, dando quindi una prima forma a quelli che saranno poi definiti “pool antimafia”. Accanto a sé volle – tra gli altri – due giovani magistrati: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con cui avviò le prime indagini di quelli che si caratterizzeranno come i più grandi processi per mafia degli anni Ottanta.

È proprio nel pieno di quest’attività professionale, sociale e culturale che, il 29 luglio 1983, Chinnici rimase vittima di un attentato. Sotto casa sua, infatti, la prima delle tante autobombe che verranno tristemente utilizzate nelle stragi degli anni ‘90 pose fine alla vita del giudice, segnando l’ulteriore e drammatico inasprirsi della strategia mafiosa. Insieme al magistrato persero la vita il portiere dello stabile,Stefano Li Sacchi, e i due carabinieri della scorta, Salvatore Bartolotta e Mario Trapassi. dal TG5

ROCCO CHINNICI – UN UOMO CHE ANDAVA CONTRO CORRENTE di Paolo Borsellino

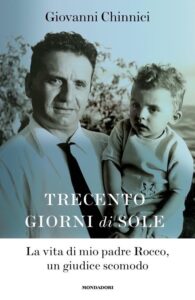

Trecento giorni di sole è il racconto di un figlio che non ha avuto il tempo di parlare da uomo a uomo con suo padre, è il racconto di un magistrato che ha lottato per squarciare il velo su un fenomeno, quello mafioso, di cui pochi – allora – erano disposti a riconoscere l’esistenza; è il racconto di un uomo che, a costo della vita, ha lottato per rendere l’Italia un Paese migliore. Il 29 luglio 1983 un terrificante boato irrompe in casa Chinnici. Giovanni ha diciannove anni e una vita intera davanti; ma in quella giornata di sole, una delle trecento di cui gode ogni anno la Sicilia, ancora non sa che dovrà viverla senza quel padre amato, forte e rispettato che risponde al nome di Rocco Chinnici. Ucciso sotto casa con la prima auto-bomba della mafia, il giudice Chinnici, il «maestro» di Falcone e Borsellino, fu colui che alla fine degli anni Settanta capì l’importanza di lavorare affinché le istituzioni riconoscessero l’esistenza del fenomeno mafioso e lo affrontassero con gli strumenti adeguati; colui che istituì quello che, qualche mese dopo il suo omicidio, divenne noto come il Pool antimafia di Palermo. Giovanni Chinnici riannoda il filo della propria esistenza e di una parte fondamentale del nostro Paese, mettendo in luce le gioie e i timori di un giudice consapevole del proprio tragico destino, ma deciso a spendersi fino all’ultimo. Lo fa rievocando momenti di vita personale – dalle estati spensierate a San Ciro alle ore trascorse in tribunale osservando suo papà lavorare – e attraverso i momenti più delicati e significativi della carriera del padre, dalle indagini sul rapporto tra mafia e poteri economico-politici agli omicidi di Piersanti Mattarella e Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sullo sfondo, una Palermo dapprima felice, poi tormentata dalla Seconda guerra di mafia e addolorata per le morti dei ragazzi a causa dell’eroina, attraversata da una profonda trasformazione urbanistica e sociale, ma sempre sovrastata da un cielo azzurrissimo e illuminata da una luce accecante. Trecento giorni di sole è il racconto di un figlio che non ha avuto il tempo di parlare da uomo a uomo con suo padre, è il racconto di un magistrato che ha lottato per squarciare il velo su un fenomeno, quello mafioso, di cui pochi – allora – erano disposti a riconoscere l’esistenza; è il racconto di un uomo che, a costo della vita, ha lottato per rendere l’Italia un Paese migliore.

“La vita di mio padre Rocco, un giudice scomodo”: Giovanni Chinnici presenta il suo libro.

Rocco Chinnici, l’inventore del pool antimafia – Fondazione Falcone. Il giudice Rocco Chinnici divenne capo dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo nel 1979. Fu l’inventore del ‘pool antimafia’, fu lui a chiamare accanto a se’ giudici come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; ideò ed avviò per primo le indagini e le misure di prevenzione patrimoniali, strumento fondamentale di contrasto alle mafie. “Fu un antesignano nel cogliere l’importanza del coinvolgimento sociale, impegnandosi con incontri e dibattiti finalizzati a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sui temi della lotta alla mafia,coinvolgendo in particolare i giovani”, ricorda Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso a Capaci. Il 29 luglio di 35 anni fa un’autobomba fu fatta esplodere sotto la sua casa, in via Pipitone Federico, a Palermo. Con lui morirono i carabinieri di scorta, il maresciallo ordinario Mario Trapassi, l’appuntato scelto Salvatore Bartolotta e il portiere dello stabile Stefano Li Sacchi. Palermo li ha ricordati con la deposizione di una corona d’alloro alla presenza del comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Giovanni Nistri. Erano presenti anche il prefetto di Palermo Antonella De Miro e il sindaco Leoluca Orlando, oltre ai familiari delle vittime e numerose autorità civili e militari. “A Chinnici si deve l’avere intuito in tutta la loro pericolosità le connessioni della mafia con l’alta finanza, la politica e l’imprenditoria, e l’aver promosso inedite strategie investigative, fondate sulla collaborazione fra i magistrati che svolgevano le indagini sul fenomeno. Il ricordo dell’appassionato impegno, umano e professionale, di Rocco Chinnici nel difendere le istituzioni e i cittadini dalla violenza e dalle vessazioni della criminalità organizzata resta indelebile nella memoria di tutti e rappresenta un prezioso e costante stimolo per la crescita della coscienza civile e della fiducia nello stato di diritto”, ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella. FONDAZIONE GIOVANNI FALCONE

diario_del dottor chinnici

Programma commemorazione Palermo 29 Luglio 2020

Video commemorazione 29 Luglio 2020

PALERMO Via Federico Pipitone n. 59

- Biografia a cura CSM

- Rocco Chinnici, é così lieve il tuo bacio sulla fronte – FILM

- Diario civile – Documentario

- L’intervista a Rocco Chinnici – video Rai

- Le minacce telefoniche

- Le indagini sull’esplosivo

- La cupola si riunisce e decide

- I funerali

- Chi era

- Un uomo libero

- Intervista di Giulio Borrelli

- Una morte annunciata

- Il boato e il cratere

- L’intervista ritrovata

- Da Gaetano Costa a Rocco Chinnici

- Aveva intuito troppo

- Promotore del pool

- Un giudice moderno

- La strage libanese

- Premiato il piatto che ricorda Rocco Chinnici

- Fotoracconto 36° Anniversario

- Le lacrime di Pertini

- Le altre vittime

- Tutti gli uomini della strage

- Il ricordo del Procuratore Scarpinato

- Scarpinato: “Ucciso non solo dai boss ma anche dai colletti bianchi”

- Archivio Sole 24 Ore

- Fondazione Rocco Chinnici

- Caterina Chinnici a Misilmeri 29.7.2020

- Padre e magistrato

- Mio padre vive

- Il racconto della figlia

- Caterina Chinnici: ”Papá fu lasciato solo”

- Caterina Chinnici: “Indagare sui punti oscuri della strage”

- Il ricordo del CSM

- Verbale audizione 25.2.82 al CSM

- Magistrati uccisi dalla criminalità oganizzata e dal terrorismo

SAGGI

- E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte

- L’illegalità protetta

- Così non si può vivere

- Rocco Chinnici l’inventore del pool antimafia

- L’evoluzione della mafia

- La mafia oggi

- Testi in cui è citato

- Giovanni Paparcuri: “La mia vita da superstite votata alla memoria di Chinnici

- La testimonianza di Giovanni Paparcuri

- Un brutto ricordo

«La cosa peggiore che possa accadere è essere ucciso. Io non ho paura della morte e, anche se cammino con la scorta, so benissimo che possono colpirmi in ogni momento. Spero che, se dovesse accadere, non succeda nulla agli uomini della mia scorta. Per un Magistrato come me è normale considerarsi nel mirino delle cosche mafiose. Ma questo non impedisce né a me né agli altri giudici di continuare a lavorareROCCO CHINNICI

- Ritrovata la bobina con le minacce

- Strage di Via Pipitone

- Giovanni Paparcuri, l’autista di Rocco Chinnici

- Le altre vittime della criminalità organizzata

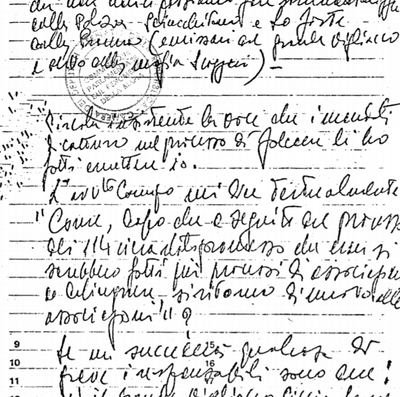

Dal diario di Rocco Chinnici, appunto del 18 maggio 1982

- Vado da Pizzillo…Mi investe in malo modo dicendomi che all’ufficio istruzione stiamo rovinando l’economia palermitana…mi dice chiaramente che devo caricare di processi semplici Falcone in maniera che cerchi di scoprire nulla perché i giudici istruttori non hanno mai scoperto nulla. Mi dice che la dobbiamo finire, che non dobbiamo più disporre accertamenti nelle banche.

- […] in ogni caso sono i giovani che dovranno prendere domani in pugno le sorti della società, ed è quindi giusto che abbiano le idee chiare. Quando io parlo ai giovani della necessità di lottare la droga, praticamente indico uno dei mezzi più potenti per combattere la mafia. In questo tempo storico infatti il mercato della droga costituisce senza dubbio lo strumento di potere e guadagno più importante. Nella sola Palermo c’è un fatturato di droga di almeno quattrocento milioni al giorno, a Roma e Milano addirittura di tre o quattro miliardi. Siamo in presenza di una immane ricchezza criminale che è rivolta soprattutto contro i giovani, contro la vita, la coscienza, la salute dei giovani. Il rifiuto della droga costituisce l’arma più potente dei giovani contro la mafia.

- La mafia è stata sempre reazione, conservazione, difesa e quindi accumulazione della ricchezza. Prima era il feudo da difendere, ora sono i grandi appalti pubblici, i mercati più opulenti, i contrabbandi che percorrono il mondo e amministrano migliaia di miliardi. La mafia è dunque tragica, forsennata, crudele vocazione alla ricchezza. […] La mafia stessa è un modo di fare politica mediante la violenza, è fatale quindi che cerchi una complicità, un riscontro, una alleanza con la politica pura, cioè praticamente con il potere. Se lei mi vuole chiedere come questo rapporto di complicità si concreti, con quali uomini del potere, con quali forme di alleanza criminale, non posso certo scendere nel dettaglio. Sarebbe come riferire della intenzione o della direzione di indagini.

- Parlare ai giovani, alla gente, raccontare chi sono e come si arricchiscono i mafiosi fa parte dei doveri di un giudice. Senza una nuova coscienza, noi, da soli, non ce la faremo mai

ROCCO CHINNICI: UN’ALTRA VITTIMA DELLA ” MAFIA DI STATO”. …..“aveva chiesto aiuto, rinforzi in ufficio, ma rimase solo, con i suoi fedelissimi, ad affrontare un lavoro improbo e pericoloso. Le misure di protezione restarono invariate. Anzi, alcuni mesi prima, addirittura, gli era stato tolto il presidio notturno dei carabinieri sotto casa. Se ci fosse stato, i killer non avrebbero potuto agire indisturbati, parcheggiare l’auto e piazzare l’esplosivo davanti al nostro portone.Se la Criminalpol e la Questura avessero avvertito papà della soffiata ricevuta sull’organizzazione di una strage, forse lui si sarebbe andato a rinchiudere in un bunker come fece poi il suo successore. Avrebbe adottato misure di sicurezza ancora più rigorose.Invece, nulla. La sua morte non fu improvvisa, imprevista. Fu annunciata. Preceduta da una raffica di velate intimidazioni e poi di pesanti minacce, fuori e dentro il Palazzo di giustizia «sonnolento», come lo definiva lui stesso. Un crescendo, fino alla notizia riservata sull’arrivo dell’esplosivo a Palermo, pochi giorni prima dell’autobomba. Rimase tutto nei cassetti» (Giovanni Chinnici, figlio del magistrato ucciso)

ROCCO CHINNICI «Picciriddi, in Sicilia, terra di mafia, si può morire in tanti modi, oltre che nel proprio letto. Freddati dai colpi di pistola o crivellati da una kalashnikov. Incaprettati nel protabagli di un’auto o stroncati da un’overdose. Talvolta, spariti nel nulla, vittime della lupara bianca. Ma prima che ammazzino me, ne stendo un paio io» (Rocco Chinnici ai suoi figli) Nel 1952 entra in magistratura, al Tribunale di Trapani. Pretore a Partanna per 12 anni, giudice istruttore a Palermo dal 1966 fino al 1979 quando viene promosso Consigliere Istruttore. «Riprendendo le fila del nostro discorso, prima di occuparci della mafia del periodo che va dall’unificazione del Regno d’Italia alla prima guerra mondiale e all’avvento del fascismo, dobbiamo brevemente, ma necessariamente premettere che essa come associazione e con tale denominazione, prima dell’unificazione, non era mai esistita in Sicilia”, e più oltre aggiunge: “La mafia … nasce e si sviluppa subito dopo l’unificazione del Regno d’Italia”» (Così nella sua relazione sulla mafia presentata il 3 luglio 1978 in un incontro organizzato dal Csm). Chinnici ritiene fondamentale il lavoro di gruppo perché quando un magistrato antimafia viene assassinato le sue conoscenze e il suo lavoro si perdono con la sua morte. Crea gruppi di lavoro. Accanto a sé ha due magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. A Falcone affida il processo Rosario Spatola e lo autorizza a svolgere indagini bancarie. Per questo viene spesso minacciato anche da colleghi. «C’è bisogno di cittadini responsabili. Il rimedio alla mafia è la mobilitazione delle coscienze». «Indaga sui delitti politici, da Pio La Torre a Mattarella, dal giornalista Mauro Francese all’omicidio Dalla Chiesa. Vuole unificare tutte queste indagini, è convinto che la sia la stessa, e sarà la stessa, confida ad un amico, che ordinerà il suo eventuale assassinio. Tiene un diario dove annota riflessioni, giudizi, episodi. Non si fida di alcuni colleghi del Palazzo di giustizia di Palermo, in modo particolare dei vertici giudiziari. È convinto che le pressioni mafiose trovano appoggi nel Palazzo di Giustizia di Palermo. Già quando collaborava con Gaetano Costa sul traffico di droga con le famiglie americane aveva l’abitudine di confrontarsi col collega di nascosto, nell’ascensore di servizio. È stato il primo magistrato a considerare Peppino Impastato vittima della mafia, tanto che riapre le indagini conclusesi troppo sbrigativamente già il 9 maggio del 1978 quando i carabinieri giungono subito alla conclusione che il militante di Democrazia Proletaria è un terrorista morto mentre sta preparando un attentato dinamitardo sulla linea ferroviaria Palermo-Trapani.» (Fernando Scarlata)

«Una mia eventuale condanna a morte scaturirà dallo stesso cervello criminale che ha già ucciso Terranova, Mattarella, Costa e La Torre». Il 9 luglio 1983 autorizza Giovanni Falcone a spiccare 14 mandati d’arresto per l’omicidio del Generale Dalla Chiesa. Tra loro Riina, Provenzano, i fratelli Greco, Santapaola. Venti giorni dopo viene ucciso. Si dice che stesse preparando altri venti mandati di cattura con le cosche mafiose e che la sua intenzione era quella di arrestare i finanzieri Nino e Ignazio Salvo. Il 29 luglio 1983, poco alle 8.05 Rocco Chinnici e due carabinieri di scorta sono rimasti uccisi dall’esplosione di un’auto parcheggiata davanti all’abitazione del magistrato, al 59 di via Federico Pipitone. L’attentato è stato compiuto con una 126 carica di tritolo. L’utilitaria è saltata in aria non appena Chinnici, con la sua scorta hanno varcato la soglia del portone, mentre il magistrato stava scambiando una battuta con il portiere Stefano Sacchi, di 56 anni, sposato e senza figli, morto anche lui assieme al maresciallo Trapassi e all’appuntato Salvatore Bartolotta. Si è salvato invece Giovanni Paparcuri, 27 anni, autista della macchina blindata a bordo della quale Chinnici doveva essere accompagnato, come tutte le mattine, al palazzo di giustizia. Sono rimasti feriti il brigadiere Lo Nigro, il brigadiere Pecoraro, l’appuntato Calvo e il carabiniere Amato. La Stampa: «Calvo, Amato, Trapassi e Bartolotta facevano parte della scorta del magistrato. Il brigadiere Lo Nigro e il brigadiere Pecoraro si trovavano a bordo di una macchina del gruppo radiomobile, che aveva il compito di bloccare il traffico nel momento in cui il dottor Chinnici doveva salire sull’auto blindata» [Sta. Se 29/7/1983]. I sicari avevano parcheggiato una Cinquecento stracolma di esplosivo proprio davanti al 63 di via Pipitone costringendo così agli uomini della scorta di posteggiare in seconda fila, proprio accanto all’autobomba. Lodato: «Personalmente ricordo pietosi lenzuoli bianchi distesi fra via Pipitone e via Prati. Mi colpì il fatto che un’esplosione potesse strappare via i vestiti, mi serrò lo stomaco la vista di una gamba adagiata su un marciapiede Chinnici lascia la moglie Tina Passalacqua (sposata nel 1952), insegnante di scienze, che al momento dell’esplosione si trovava a Trapani dove presiedeva la commissione d’esami all’istituto magistrale e tre figli: Caterina, giudice del lavoro a Caltanissetta, Elvira, laureanda inmedicinae Giovanni iscritto al primo anno di giurisprudenza. [Sta. Se 29/7/1983]: «Io ed Elvira eravamo ancora in pigiama. Sentimmo un boato, un’esplosione. Sembrava la fine del mondo. Era successo qualcosa di tremendo a papà. Lo capimmo subito, senza neanche affacciarci al balcone. Scendemmo precipitosamente, dal terzo piano, giù per le scale. C’era fumo, fumo dappertutto. Vedemmo prima il corpo del portiere, a terra, il povero Stefano, ma non riuscivamo a trovare papà. Girammo attorno, con l’angoscia nel cuore. Lo scoprii io. Gridai a Elvira: “Guarda, è lì”. Non auguro a nessun figlio, anzi proprio a nessuno, di vedere con i propri occhi uno strazio simile. Ci chinammo, urlammo di disperazione, ci abbracciammo. Poi rimanemmo ammutoliti». «La sera del 29 luglio 1983 si brindò nei quartieri popolari, nel rione del “Capo”, il cuore del centro storico di Palermo. Fu necessaria un’ordinanza pubblica, addirittura, per vietare festeggiamenti, schiamazzi, ai quali idealmente si unironoi detenuti del carcere dell’Ucciardone» [De Pasquele, Iannelli, Così non si può vivere, Castelvecchi 2013].

Paolo Borsellino: «La mafia ha capito tutto. Avrebbero potuto colpire me o Falcone, ma avrebbero solo reciso la diramazione di un corpo articolato. Uccidere Chinnici, il consigliere istruttore che ha impresso una svolta epocale nelle indagini antimafia, significa troncare la testa di quel corpo, la mente di un ufficio» [Lucentini 2003].

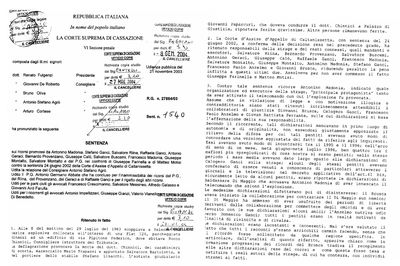

Amava cucinare («i rigatoni col sugo di carne erano la sua specialità»), ballare il valzer con la moglie, curare le piante del balcone e giocare con Billy, il cane. Da giovane aveva il pallino per la lotta greco-romana e per i lavori di campagna. Il processo per l’omicidio ha individuato come mandanti i fratelli Nino e Ignazio Salvo, e si è concluso con 12 condanne all’ergastolo e quattro condanne a 18 anni di reclusione per alcuni fra i più importanti affiliati di Cosa Nostra. GIORGOP DELL’ARTI

Quando Rocco Chinnici diceva agli studenti. “Il pericolo maggiore è la rassegnazione”Un’intervista ritrovata fra i ricordi di università di Franca Imbergamo, oggi sostituto procuratore generale a Caltanissetta. La conversazione fra la studentessa e il magistrato, sui temi della legge La Torre, fu pubblicata sul giornale dei giovani della Fgci, “Mobydick”, quattro mesi prima della strage di via Pipitone Federico. Insieme al giornale è stata ritrovata anche la registrazione dell’intervista.

La voce di Rocco Chinnici riemerge da una vecchia cassetta audio: “La mafia ha sempre avuto rapporti con il potere. La mafia non è mai stata con chi è all’opposizione. I partiti del potere, in misura più o meno rilevante, sono purtroppo inquinati dalla mafia”. Il consigliere istruttore ha un tono gentile, ma deciso. Risponde alle domande di una giovane studentessa universitaria. “Dal 1970 a oggi — dice — con la potenza economica raggiunta, la mafia condiziona la vita socioeconomica della Sicilia occidentale, evidentemente con riflessi anche nel campo politico”.

Per 28 anni quella cassetta è rimasta dentro una scatola, fra i ricordi di università di una giovane, allora ventunenne, che frequentava il terzo anno della facoltà di Giuri¬sprudenza di Palermo. Accanto alla cassetta è sempre rimasta una copia del giornale dove poi fu pubblicata l’intervista, “Mobydick”, periodico di battaglia dei giovani della Fgci siciliana. La giovane universitaria, Franca Imbergamo, quattro anni dopo entrò in magistratura. Oggi è sostituto procuratore generale a Caltanissetta e ricorda ancora con angoscia il giorno in cui vide in televisione l’auto di Chinnici e quella dei carabinieri Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta dilaniata dal tritolo di Cosa nostra. Poco distante c’era il corpo di Stefano Li Sacchi, il portiere dello stabile dove abitava il giudice. Era il 29 luglio 1983, quattro mesi dopo l’intervista.

“Guardando in televisione le immagini della strage — dice Franca Imbergamo — mi resi conto di quanto non avessi compreso la gravità delle cose dette da Chinnici quel pomeriggio, nel suo ufficio al palazzo di giustizia. Solo guardando quelle immagini strazianti capì quanta importanza avevano i fascicoli che Rocco Chinnici teneva con grande ordine sulla scrivania. E allora ripercorsi in un attimo tutti i momenti di quell’intervista, ma ripensai anche alle cose che Chinnici ci aveva detto all’università, durante un ciclo di incontri sulla legge La Torre, da poco introdotta dopo l’assassinio del segretario regionale del Pci. L’intervista doveva essere proprio una sintesi dei ragionamenti fatti in facoltà, perché quegli incontri erano stati un’occasione straordinaria: mai prima di allora un magistrato era stato invitato a Giurisprudenza per parlare di lotta alla mafia”.

Nell’intervista ritrovata Chinnici ribadisce più volte la necessità dell’impegno dei giovani: “Il pericolo maggiore — dice — sta oggi nella rassegnazione, nella tendenza a considerare la mafia quasi come un male inevitabile della nostra epoca. Bisogna reagire, bisogna far comprendere ai giovani in particolare che la mafia, con la produzione e il commercio delle sostanze stupefacenti, ha superato se stessa nella potenza criminale che l’ha sempre contraddistinta”. Sono parole che suonano come profetiche, perché oggi Cosa nostra è tornata a investire nel traffico di droga. Dice Franca Imbergamo: “All’epoca, il movimento studentesco viveva una stagione importante, stava acquisendo consapevolezza del proprio ruolo all’interno della società civile e della lotta alla mafia. Mi chiedo oggi, cosa accada, perché troppo spesso vedo sguardi annoiati fra i ragazzi che incontro a scuola. Non vorrei che gli incontri antimafia, con magistrati ed esperti, siano ormai diventati come l’ora di religione: una monotona routine, giusto un’occasione da non farsi sfuggire per evitare le materie importanti”.

Chinnici diceva nella sua intervista: “C’è bisogno di cittadini responsabili”. È un altro spunto per il ragionamento di Franca Imbergamo sullo stato attuale dell’antimafia: “Vedo un movimento diviso in mille rivoli, in cui si predica tanto, ma poi spesso gli atteggiamenti non sono poi così corrispondenti alle cose dette. Talvolta ho la spiacevole sensazione che manchi trasparenza e che molti abbiano finito per gestire un piccolo potere: così l’antimafia è diventata anche occasione per fare carriera, a tutti i livelli”.

L’intervista a Rocco Chinnici potrebbe essere anche un manifesto per la nuova antimafia, anche per le parole di speranza che arrivano da quei giorni difficili del 1983. “In una città come Palermo, tanto permeata dalla mafia — diceva il consigliere istruttore — è la stragrande maggioranza della gente, quella silenziosa, quella che teme, ad essere veramente col giudice quando questi fa il proprio dovere”. La Imbergamo rilegge questo passaggio e dice: “Mi colpisce ancora oggi la semplicità con cui Chinnici esprimeva concetti di grande importanza. Era un comunicatore di grande fascino, e oggi la magistratura dovrebbe fare proprio una riflessione sul modo in cui si pone all’esterno. Compito dei magistrati dovrebbe essere quello di sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto a certe tematiche, spiegando che non si può delegare affatto alla magistratura la soluzione dei problemi, ma è necessario un impegno diretto dei cittadini, ognuno nel proprio ambito. Invece, oggi, vedo una tendenza da parte di alcuni magistrati a compiacersi del proprio ruolo. È un messaggio sbagliato che arriva alla società”.

Una copia della cassetta con l’intervista ritrovata è stata donata ai figli del magistrato, Caterina Chinnicii e Giovanni. Un’altra copia è arrivata al presidente del centro Pio La Torre, Vito Lo Monaco, che nel prossimo anno scolastico vuole farla ascoltare agli studenti delle scuole di Palermo. Salvo Palazzolo – La Repubblica

ANCORA UN TRISTE ANNIVERSARIO. UNO DEI TANTI ANNIVERSARI CHE NON AVREMMO MAI VOLUTO CELEBRARE UN ALTRO MAGISTRATO EROE LASCIATO PRATICAMENTE SOLO DA UNO STATO…DISTRATTO… Era il 1983. Venerdì 29 luglio, ore 8.05. Il capo dell’ufficio istruzione di Palermo Rocco Chinnici saluta il portinaio del condominio in cui abita. Via Pipitone Federico avvolta dal caldo torrido di fine luglio e dagli odori e rumori palermitani è sempre la solita. Chinnici esce di casa. Un uomo preme un pulsante. Un boato. Un istante lungo un sospiro e la via si trasforma nell’inferno. Sirene spiegate, ambulanze, urla, macerie, vetri e mura frantumate, un immenso cratere profondo e nero ha preso il posto della macchina del giudice. La mafia aveva colpito ancora, e lo aveva fatto nel modo più vigliacco e sensazionale che poteva. Un’ autobomba, la prima di una lunga serie, aveva spazzato via Rocco Chinnici, i due agenti della scorta Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta, e il portinaio del condominio Stefano Li Sacchi. Zero probabilità di errore perché questo giudice testardo che aveva intuito troppe cose andava cancellato. Unico superstite Giovanni Paparcuri, che faceva da autista al consigliere istruttore Rocco Chinnici. Solo per un caso non saltò in aria pure lui. Giovanni Paparcuri piu’ di una volta ha ripetutamente sottolineato come, quando si parla delle stragi, si ricordino solo i magistrati e non anche gli agenti di scorta e i sopravvissuti. La grandezza di Chinnici fu anche nel cercare di potenziare e rendere efficaci gli strumenti per la lotta alla mafia. Il giudice aveva capito l’importanza di lavorare in équipe e aveva gettato le basi per il futuro pool antimafia guidato da Antonio Caponnetto. Chinnici può essere considerato per molti aspetti il precursore della lotta antimafia portata avanti poi dal pool antimafia e da Falcone e Borsellino, fu lui a creare l’embrione del primo maxi processo con il procedimento allora detto “dei 162”. Fu tra i primi a capire che bisognava cercare tutte le interconnessioni tra i grandi delitti compiuti dalla mafia per studiare unitariamente l’intero fenomeno mafioso. Così come era convinto che unitamente, dai vari componenti dello Stato, andava combattuta la criminalità organizzata. Ci sarebbe tanto da dire, ma le parole del figlio del magistrato ucciso, Giovanni, sono … sono certamente eloquenti: …..”aveva chiesto aiuto, rinforzi in ufficio, ma rimase solo, con i suoi fedelissimi, ad affrontare un lavoro improbo e pericoloso. Le misure di protezione restarono invariate. Anzi, alcuni mesi prima, addirittura, gli era stato tolto il presidio notturno dei carabinieri sotto casa. Se ci fosse stato, i killer non avrebbero potuto agire indisturbati, parcheggiare l’auto e piazzare l’esplosivo davanti al nostro portone. Se la Criminalpol e la Questura avessero avvertito papà della soffiata ricevuta sull’organizzazione di una strage, forse lui si sarebbe andato a rinchiudere in un bunker come fece poi il suo successore. Avrebbe adottato misure di sicurezza ancora più rigorose.Invece, nulla. La sua morte non fu improvvisa, imprevista. Fu annunciata. Preceduta da una raffica di velate intimidazioni e poi di pesanti minacce, fuori e dentro il Palazzo di giustizia «sonnolento», come lo definiva lui stesso. Un crescendo, fino alla notizia riservata sull’arrivo dell’esplosivo a Palermo, pochi giorni prima dell’autobomba. Rimase tutto nei cassetti». siAmo la Sicilia

Capì che il delitto Impastato non era il gesto di un terrorista. Iniziatore del pool intuì il peso finanziario di Cosa nostra. – Ho cominciato a frequentare Rocco Chinnici dopo l’assassinio di Peppino Impastato. L’inchiesta era stata subito chiusa, in base alla convinzione, diffusa dalle forze dell’ordine e condivisa da gran parte della magistratura, che si fosse trattato di un atto terroristico compiuto da un suicida o da un attentatore inesperto, ma le denunce dei compagni di militanza, dei familiari di Peppino, che rompevano con la parentela mafiosa, di noi del Centro siciliano di documentazione, che aveva cominciato a operare già nel 1977, l’avevano fatta riaprire. E abbiamo trovato subito in Chinnici un magistrato attento alle nostre istanze e impegnato, con intelligente tenacia, nella ricerca della verità. Ma Chinnici non era soltanto un grande magistrato, era anche, naturaliter, un maestro di vita. Non solo nel palazzo di giustizia, ma in un contesto più ampio. Per anni ha partecipato a incontri nelle scuole, a seminari, convegni e dibattiti, aprendo una strada che allora non era molto frequentata. E molto spesso mi sono trovato al suo fianco. Così, nell’aprile del 1982, nell’ambito dei seminari su droga e tossicodipendenza, organizzati all’Università di Palermo dal Centro di documentazione intitolato dal 1980 a Peppino Impastato (una scelta che in molti ambienti produsse più isolamento che approvazione), ha svolto una relazione sullo sviluppo della tossicodipendenza in Italia, e nell’aprile del 1983, nel corso di un seminario sulla legge antimafia, ha parlato del problema della prova nel processo penale. Il suo contributo era sempre lucido e appassionato. E anche quando avevamo vedute diverse, come per esempio sul problema del proibizionismo, il dibattito con lui era all’insegna del rispetto e della volontà di trovare un terreno comune. Per l’inchiesta sull’assassinio di Peppino Impastato il ruolo del consigliere istruttore Chinnici è stato decisivo. Sua è in gran parte la sentenza che riconosceva che si era trattato di un omicidio di mafia, completata e firmata dal suo successore, Antonino Caponnetto, e pubblicata nel maggio del 1984. Senza quella sentenza sarebbe stato difficile, se non impossibile, continuare le indagini, che portarono all’individuazione dei mandanti e alla loro condanna. In quella sentenza c’era anche un accenno al depistaggio delle indagini, che farà da base per la richiesta alla Commissione parlamentare antimafia di accertare le responsabilità delle forze dell’ordine e della magistratura. Negli anni successivi alla strage del 29 luglio 1983 l’immagine di Chinnici è stata spesso posta in ombra, eppure il suo ruolo ha lasciato il segno. Il pool antimafia, che portò al maxiprocesso del 1986, fu formalizzato da Caponnetto, ma era stato avviato da Chinnici. Sua l’idea che le indagini sulla mafia dovessero ripercorrere la catena che salda le singole vicende criminali in un contesto unitario. Sua la rigorosa ricostruzione dell’evoluzione della mafia in quegli anni, con al centro l’impero economico-finanziario dei Salvo e l’interazione con settori delle istituzioni e della politica. A chi sosteneva che questi rapporti ormai facevano parte del passato, in una relazione presentata a un incontro con i magistrati, svoltosi nel giugno del 1982, rispondeva: “Oggi, più di ieri, la mafia, inserita com’è nella vita economica dell’Isola, non può fare a meno di tali rapporti”. E in quella relazione sottolineava il ruolo crescente a livello internazionale della ‘ndrangheta e della camorra, allora e anche dopo ignorate o sottovalutate. Sua la scelta di raccogliere nel pool magistrati che sono entrati nella storia del nostro paese, non solo per la tragica fine ma per il livello di professionalità maturata all’interno di un lavoro collettivo. Grazie alle sue scelte, Giovanni Falcone ha potuto dedicarsi alle indagini finanziarie, con risultati che restano ancor oggi un punto di riferimento a livello internazionale. La memoria di un movimento antimafia maturo, di cittadini consapevoli di vivere una storia di liberazione, che ha senso solo se è corale e condivisa, dovrebbe evitare di erigere altari per alcuni e dimenticare gli altri. Forse a Chinnici non è giovata la grande sobrietà che lo contraddistingueva. Ma in un mondo in cui troppo spesso si fa a gomitate, la sobrietà è un merito e una virtù. Ricordo i colloqui con lui in una stanza a pianterreno del palazzo di giustizia, con una grande vetrata. Mi diceva che quando era stata collocata era a prova di proiettile (ma nel frattempo gli arsenali si erano aggiornati). E alla mia domanda su quanti fossero i magistrati impegnati in inchieste sulla mafia, rispondeva: “Pochi, meno di dieci”. Ora sono di più, ma l’azione di guerra con cui nell’estate del 1983 hanno voluto falciare la vita di Rocco Chinnici, di Salvatore Bartolotta e Mario Trapassi, di Stefano Li Sacchi, facendo di Palermo una succursale di Beirut, voleva anche sottolineare la solitudine di chi allora si batteva contro la mafia, registrando l’indifferenza e l’avversione di tanti, qualcuno indicato con nome e cognome in un diario, e non arretrando di fronte a pericoli e minacce. Forse l’immagine più efficace di come lavoravano i magistrati in quegli anni è l’ascensore nel palazzo di giustizia in cui Chinnici si incontrava con il procuratore Gaetano Costa, per non far sentire quel che avevano da dirsi a orecchie indiscrete. Costa, isolato dai sostituti che non firmarono un suo provvedimento, doveva cadere su un marciapiedi di via Cavour il 6 agosto del 1980. E se per Chinnici, dopo varie disavventure, si è fatta in qualche modo giustizia, per Costa stiamo ancora ad agitare ombre. UMBERTO SANTINO – 29 Luglio 2014

La figlia Caterina, che era già magistrato e poi divenuta europarlamentare nel 2014, ha dedicato al Papà un libro di ricordi struggenti dal titolo “È così lieve il tuo bacio sulla fronte”

Eccone alcuni brani:

La figlia di Rocco “…avevo persino avvertito una punta di fastidio sentendomi presentare a qualcuno come “la figlia di Rocco”: ero anche altro ed ero ansiosa di raccontarlo al mondo. Probabilmente lo sarei stata comunque, “la figlia di Rocco”…se lui fosse vissuto e avesse avuto tempo di completare le sue indagini. Invece, è accaduto che la mafia – la quale, al contrario di lui, di paura ne aveva – me l’ha ammazzato. E’ accaduto che noi quattro, i cosiddetti “parenti della vittima”, siamo diventati dei superstiti, abbiamo dovuto imparare a sopravvivere daccapo, come bambini… E’ accaduto che il nostro nome,…sinonimo di impegno, di serietà di correttezza, abbia cominciato a significare anche altro per la gente della nostra terra. E’ accaduto che in quel momento io sia rinata di nuovo, come figlia di Rocco Chinnici…ucciso da un esercito vile che non guarda nemmeno in faccia il suo nemico.”

L’umanità del giudice “…Partanna allora era una realtà fiorente…I pochi detenuti scontavano pene per reati minori, piccoli furti… Papà portava loro dei dolci in occasione delle festività, e durante il resto dell’anno li incontrava periodicamente per aiutarli a superare la sofferenza della detenzione: era convinto che la pena carceraria dovesse avere una funzione di recupero… Ricordo la bimba di una detenuta che…viveva in carcere insieme alla madre. Oltre che profondamente giudice, lui era profondamente padre: cercò di prendersi cura di lei portando in carcere mia sorella Elvira…perché giocassero insieme… Credo che l’affetto e il rispetto di tutti nei suoi confronti derivassero da questo modo di rimanere rigoroso senza perdere l’umanità…”

L’amico Paolo Borsellino“

…non posso che ringraziare il Signore per avergli messo accanto, fra tutti, proprio Paolo Borsellino. E’ stato per lui un amico vero, con il quale aveva un rapporto serio e profondo, poteva condividere i pesi, le tensioni, e del quale poteva fidarsi come se stesso. I primi tempi li ho visti anche ridere insieme – peccato non avergli fatto una fotografia. Ma come avremmo potuto immaginare di arrivare a rimpiangere, anni dopo, di non aver immortalato un momento così normale?…

L’impegno contro la droga “…Solo dopo la sua morte Antonino Caponnetto diede un nome ufficiale al modo di lavorare di mio padre e alla sua squadra: “pool antimafia”. Era un’idea assolutamente nuova. Allora ogni magistrato seguiva i suoi processi e basta… …Papà aveva intuito che non si poteva combattere la mafia un reato per volta: per questo decise di costruire un gruppo. Ancora una volta, non fu facile da accettare: ancora una volta, rompeva uno schema, ma è stato grazie a questo che l’ufficio Istruzione di Palermo è diventato un modello di efficienza e l’avamposto della lotta alla criminalità organizzata… …Ancora, aprì le porte degli uffici giudiziari. …ma dal punto di vista informativo: divulgando la sua attività intendeva sensibilizzare la cittadinanza, spiegare cos’era la mafia…Mai nessun magistrato l’aveva fatto…”

Il coraggio Questo sì che l’avrebbe voluto, cambiare le cose, lasciare un segno. Forse era coraggioso alla maniera di Achille, coraggioso e incosciente abbastanza da scegliere di vivere nella memoria di chi verrà più che nel tempo presente…”

La solitudine “…Borsellino chiamerà qualche anno più tardi “palude” la cornice nella quale si muovevano: erano incompresi e, per questo, sono stati emarginati… …Allora nessuno voleva sentirne parlare, della mafia. Papà aveva capito già allora come funzionava, dove si era infiltrata e dove voleva infiltrarsi: quello che – è sempre Borsellino a scriverlo – sarebbe stato chiaro anni dopo, grazie ai pentiti. La sua è una storia siciliana: è una storia di distanza. Lo Stato non c’era a proteggerlo. Lo Stato non era pronto a combattere questa guerra. Non mandò altri magistrati, come papà aveva chiesto. Li abbandonò – lui, Borsellino, Falcone e Di Lello. Erano un’isola: soli all’interno del palazzo di giustizia, soli in una Palermo commossa e sensibile per le poche ore che dura un funerale, soli nell’indifferenza generale…”

L’indifferenza e la “malapianta” “…Palermo tornò quella di sempre: alla fine di agosto Emanuele De Francesco, l’alto commissario antimafia, istituì decine di divieti di sosta davanti alle abitazioni a rischio degli uomini più esposti, e la cittadinanza si lamentò. Un mese prima erano tutti con papà nella camera ardente; un mese dopo rifiutavano di prevenire eventuali rischi perché erano costretti a parcheggiare un po’ più in là…E’ un contrasto fortissimo…Ogni siciliano ha dentro di sé lo stesso paesaggio ricco e barocco della nostra terra…Bellezza e indifferenza convivono in maniera sorprendentemente armoniosa: da un lato ci consideriamo dèi, eredi di una storia gloriosa, uomini superiori…dall’altra siamo apatici, disinteressati a tutto quello che accade…e abbiamo creato una distanza che, per anni, è stata incolmabile. Palermo rimase scossa dopo la morte di mio padre…Il cordoglio durò il tempo della cerimonia e i giorni successivi…Di fronte a un disagio piccino che toccava anche le loro vite, la gente rispose con il malcontento. Bentornata, acquiescenza. Ci sono voluti altri nove anni e due stragi con le stesse spettacolari modalità perché fosse chiaro che la mafia non colpisce solo gli uomini in prima linea, ma ogni singolo cittadino. Oggi è ancora così. Oggi la mafia è “malapianta”…Oggi nessuno è più solo nella sua lotta…”

Il prezzo del perdono •“Ricominciare a vivere senza papà è stato come cercare di rimanere in piedi in assenza di gravità…” …La necessità di uscire da noi stessi, con tutta la sofferenza che ci è costato, ci ha in qualche modo salvato. Eravamo superstiti , …ma non siamo mai stati vittime. Mamma odiava il nero… … Per prima, ha scelto il perdono. …Anche il perdono salva, ma è una scelta difficilissima…”

Il frutto del sacrificio “…Papà sarebbe fiero e felice di osservare il fiorire di associazioni antimafia, di progetti, istituzionali e non, che promuovono la cultura della legalità, i ragazzi scendere in piazza spontaneamente al fianco di giudici minacciati. E’ successo a Caltanissetta, dopo una lettera anonima che annunciava un attentato contro il procuratore Sergio Lari… Gliele racconto queste cose, quando faccio una scappata a Misilmeri, al cimitero…”

La lungimiranza …Aveva elaborato una lettura del fenomeno mafioso a “livelli”… Credo che papà fosse arrivato al terzo livello. Stava andando oltre, cominciava a intravedere interferenze tra mafia e politica… …Aveva intravisto la necessità di colpire la malapianta nelle sue radici economiche e finanziarie… Scrive Paolo Borsellino: Le dimensioni gigantesche dell’organizzazione, la sua estrema pericolosità, gli ingentissimi capitali gestiti, i collegamenti con le organizzazioni di oltreoceano e con quelle similari di altre regioni d’Italia, le peculiarità del rapporto mafia-politica, la droga e i suoi effetti devastanti, l’inadeguatezza della legislazione: c’è già tutto in questi scritti di Rocco Chinnici, risalenti a un periodo in cui scarse erano le conoscenze…

Nelle conclusioni del libro le ragioni della memoria “…quando penso che mio padre potrebbe scomparire con me, che la sua memoria potrebbe venire soffiata via dal tempo che passa, allora sì che mi sento maledettamente fragile, e piccola. Come se mi rubassero la mia storia… …Ci siamo protetti per trent’anni dietro uno scudo di riservatezza, ma mi sono detta che forse era il momento di raccontarlo, questo giudice,… con tanto di manone e voce tonante, con la delicatezza struggente che usava con tutti noi e la forza incrollabile che ci ha tenuto in piedi anche dopo la sua morte. Non è semplice per me farlo… Scrivere, svolgendo la storia della mia famiglia come un gomitolo.. mi fa sentire sul punto di andare in mille pezzi. Però, dopo tante commemorazioni istituzionali, che di Rocco Chinnici raccontano solo il magistrato, sono stata costretta a chiedermi se non valesse la pena uscire allo scoperto, rischiare, ma farlo vivere ancora una volta, il mio papà…”

PAOLO BORSELLINO: “Né la generale disattenzione né la pericolosa e diffusa tentazione alla convivenza col fenomeno mafioso – spesso confinante con la collusione – scoraggiarono mai quest’uomo, che aveva, come una volta mi disse, la “religione del lavoro”.

Quel 29 luglio 1983, Cosa nostra utilizza un’autobomba per uccidere un magistrato. Sarà la prima. L’esplosione sarà anche la prima in assoluto a essere radiocomandata. E l’autobomba sarà una Fiat 12 Mi diede un bacio sulla fronte – me lo dava anche da sposata – poi sorrise, si girò e uscì dal portone. Insisteva per salutarmi dentro, nella penombra dell’androne, da una parte le scale che si facevano largo tra i muri e dall’altra l’affaccio di Stefano, il portiere. Temeva che, se fossimo usciti insieme, chi voleva colpirlo ferisse anche me. O uccidesse anche me. O uno dei miei fratelli. O nostra madre. Come tutte le altre mattine, mi fermai qualche secondo per vedere la sua schiena diritta, la testa grande, la borsa del lavoro, dalla quale non si separava mai, immergersi nella luce di Palermo. Ora mi si prenderà in giro: un magistrato, di una certa età, dire cose “da bambina”… Ma per me la luce è sempre stata un regalo di papà. Lui aveva questa abitudine: la mattina portava il caffè a tutti quanti. Si alzava alle cinque, cinque e mezzo, faceva un primo caffè per sé, poi si metteva a lavorare. Le poche volte che mi sono svegliata all’alba, me lo ricordo nello studio, chino sul suo tavolo, con la testa negli anni via via più pesante, gli occhi più preoccupati, intento a scrivere pagine e pagine di sentenze. Dopo un paio d’ore si preparava e, nel frattempo, faceva un secondo caffè, apparecchiava un vassoio con le tazzine e veniva a svegliarci. Quando eravamo piccoli, a noi bambini ne metteva solo un cucchiaino nel latte, per farci sentire più grandi. Io ero in camera con mia sorella e avevo il letto accanto al balcone. Lui arrivava, alzava la serranda, sentivo il suo vocione dire “Buongiorno”, aprivo gli occhi e per prima cosa vedevo il cielo azzurro di Palermo. E questo cielo per me era un suo regalo, il modo più bello di iniziare la giornata. Due giorni dopo è successo. Erano le 8.05 del 29 luglio 1983. Un momento qualsiasi di trent’anni fa è diventato quello in cui il dolore si è annidato dentro di me. Nel tempo ha cambiato forma – si è allargato, è sprofondato, si è nascosto, talvolta è esploso – ma non ha mai lasciato la cuccia che ha costruito allora. Non se ne è mai più andato. Io ero a Caltanissetta, lungo il tragitto tra casa e il tribunale. La mamma era a Trapani, commissario agli esami di maturità. Papà ha preparato il caffè, come al solito, l’ ha portato a Elvira e Giovanni, poi è sceso. I miei fratelli hanno sentito tutto: il suo ultimo «Buongiorno», i passi sul solito percorso studio-cucina-ingresso, la porta di casa chiudersi, la 126 verde imbottita di tritolo esplodere, i vetri di ogni finestra nel giro di 400 metri saltare in aria, l’ albero davanti a casa polverizzarsi, le lamiere volare e poi ricadere a terra pesanti. Hanno capito subito e sono corsi per la strada, in pigiama. Uno strazio che non si può immaginare. L’hanno cercato tra i corpi delle vittime e l’hanno visto: il nostro grande coraggioso padre, che ci insegnava ogni giorno come si fa a non avere paura, barbaramente assassinato da una manciata dei 162 mafiosi che stava mandando alla sbarra. Io ero appena uscita di casa, con Manlio. Partivamo insieme e passavamo prima al suo studio, contiguo alla casa dei suoi genitori, poi andavo in pretura. In macchina non accendemmo la radio, come facevamo di solito, o forse l’abbiamo accesa pochi secondi dopo la notizia. Quando siamo arrivati mia suocera era terrea, mi ha guardato in modo strano, ma suo marito era malato, ho lasciato correre. Dopo pochi minuti hanno chiamato dalla questura di Caltanissetta, ha risposto mio marito. L’ho visto cambiare faccia, impallidire, il volto contrarsi e dire: “No, lo zio Rocco no… “. Ogni tanto lo chiamava così, papà, e ho capito. Tra Caltanissetta e Palermo c’è almeno un’ora di strada. Ricordo il vuoto e nulla più, la sensazione di precipitare dentro di me all’infinito, oltre una porta che avevo tenuto intenzionalmente chiusa – che mio padre mi aveva fatto tenere chiusa – e dietro la quale non sapevo cosa si celasse. Non so se c’era il sole, se faceva caldo; come ero vestita l’ ho scoperto rivedendo le fotografie del funerale, il giorno dopo. So che volevo andare da lui e mi portarono direttamente all’obitorio, perché avevano spostato i corpi, e lì ho potuto vederlo un attimo. Poi sono andata a casa, dai miei fratelli, in quello scenario di devastazione. Mamma è stata avvisata da Nicola, suo cugino, che papà era rimasto ferito in un attentato. Gli uomini della volante l’hanno prelevata a scuola. Pensava gli avessero sparato, come a Cesare Terranova, e che la stessero portando all’ospedale. I miei fratelli erano sotto choc. Ammutoliti, gli occhi improvvisamente vecchi sui volti ventenni. Via Pipitone Federico era stata fino a quel momento una strada tranquilla di un quartiere residenziale. Palazzi anni Settanta, alcuni bianchi, altri giallini, tanti balconi con qualche pianta, piccoli negozi, alberi che costeggiavano i marciapiedi. L’albero davanti a casa nostra, al numero 59, è saltato in aria. A distanza di tempo l’hanno ripiantato e per anni è stato più piccolo rispetto agli altri. Anche noi lo siamo stati, e lo siamo ancora. Come monchi. Siamo cresciuti, abbiamo affrontato ciascuno il proprio dolore, la propria vita, le proprie sfide. Ma in qualche modo quel momento ci ha cristallizzato così: mamma per sempre madre e moglie, noi tre per sempre figli ed io, anche, sorella maggiore. Ero già magistrato, allora, e lo ero diventata con gioia e determinazione, sentendomi, come mio padre, profondamente giudice. Avevo scelto un percorso diverso dal suo, che mi assomigliava e mi corrispondeva, e l’avevo fatto con la sicurezza, la libertà e l’indipendenza di pensiero che lui mi aveva insegnato, forte della convinzione che bisogna “ragionare con la propria testa”. Qualche volta avevo persino avvertito una punta di fastidio sentendomi presentare a qualcuno come “la figlia di Rocco”: ero anche altro ed ero ansiosa di raccontarlo al mondo. TRATTO DA “COM’È LIEVE IL TUO BACIO SULLA FRONTE” DI CATERINA CHINNICI

L’INTERVISTA

Signor giudice, lei ha ricevuto minacce di morte? L’interlocutore sorride e per un attimo resta a guardarci con curiosità come se noi avessimo posto una domanda per scherzo. Sembra quasi voglia capire fin dove la nostra domanda possa essere ritenuta candida e non ci sia invece una punta di impercettibile sarcasmo. Continua a sorridere, però amabilmente. Fa uno strano gesto interrogativo a sua volta e risponde con una domanda: «Lei che ne pensa?» Stiamo parlando con il giudice istruttore di Palermo, dottor Rocco Chinnici. Siamo a Siracusa in una giornata di sole e di vento subito dopo la conclusione del convegno «I giovani siciliani contro la mafia». Siamo usciti da un teatro che era gremito da almeno duemila studenti, abbiamo ancora negli orecchi e soprattutto nell’animo migliaia, decine di migliaia di parole che abbiamo ascoltato, talune inutili, altre retoriche, altre sinceramente appassionate, altre infine serie e importanti. Parole di giovani che hanno espresso il loro pensiero sulla mafia, sulla necessità di una lotta che va condotta anzitutto nelle coscienze, sui metodi stessi della lotta. In Sicilia negli ultimi mesi ci sono stati decine di convegni del genere, in cui sono state spese milioni di parole, quasi sempre le stesse. E’ come se tutta la società siciliana urlasse il suo sdegno, il suo dolore, la sua ribellione alla violenza mafiosa. Ma nella realtà tutto appare retorico: che i siciliani siano onestamente, disperatamente contro la mafia, è chiaro e saputo. Bisogna capire, e ancora stiamo cercando di capire, come i siciliani possano essere contro la mafia, con quali idee, con quali proposte, con quale intransigenza. Soprattutto i giovani. In questo stato d’animo continuiamo il nostro discorso con il giudice Chinnici, uno dei magistrati che più acutamente, con maggiore intelligenza anche giuridica, sta cercando di condurre la sua lotta. E’ un uomo che non indietreggia. Sa che ogni giudice è nel mirino della mafia e sa esattamente che, se vuole continuare ad essere giudice, cioè a campare con la sua intatta dignità di magistrato e di uomo, deve accettare questo pericolo.

Giudice Chinnici, la mafia ha colpito ancora una volta e sempre con l’identica ferocia, un altro magistrato, Ciaccio Montalto, un magistrato che da anni era in prima linea nella zona di fuoco di Trapani, per la quale passa buona parte del contrabbando di droga. Era un giudice che sapeva di poter essere assassinato. Perché allora si è fatto cogliere solo e indifeso? Anche Terranova e Costa vennero colti soli e indifesi, ma erano altri tempi. Sono trascorsi due anni ma è come se fossero trascorsi due secoli. Perché Ciaccio Montalto si è fatto cogliere così indifeso?

«E’ una domanda difficile. Io opero in una sede giudiziaria diversa e quindi anche in un contesto diverso. Per quanto riguarda la protezione fisica del magistrato posso dirle che negli ultimi tempi a Palermo sono stati compiuti notevoli progressi: ci sono diverse auto blindate a disposizione, e sono anche molti gli uomini disponibili per la scorta armata. Comunque sufficienti. E’ difficile oggi ammazzare un giudice a Palermo, o comunque ucciderlo come è stato ucciso Ciaccio Montalto. Per quanto io sappia anche a Trapani ci dovrebbe essere un’auto blindata a disposizione dei magistrati. Si tratta ora di capire perché non venne utilizzata.»

A parte l’auto blindata, resta il fatto che il giudice assassinato era solo, senza scorta. «Spesso accade che un giudice, da solo, abbia più mobilità, più possibilità quindi di sfuggire a un agguato. Ma queste sono ipotesi. Io conoscevo Ciaccio Montalto per il suo coraggio e soprattutto per l’impegno che egli poneva contro la criminalità politica. Per lui non solo il terrorismo, ma anche la mafia era criminalità politica. Ebbi occasione di discutere questo aspetto del nostro lavoro pochi giorni prima che fosse assassinato, proprio al convegno di coordinamento fra magistrati impegnati in questo tipo di lotta. Ed era soprattutto un magistrato il quale credeva in una profonda riforma dei metodi di lotta alla mafia. Era convinto che uno strumento essenziale di lotta alla mafia fosse la cosiddetta legge La Torre. La mafia ne avrebbe subito un colpo mortale.»

– Ecco, giudice, ma secondo lei che ogni giorno si ritrova dinnanzi questa forza oscura e crudele che sembra onnipossente nella nostra società, cos’è realmente la mafia? «Potrei darle un semplice giudizio storico, e dirle che da 150 anni ci trasciniamo questo fenomeno mortale nato fondamentalmente dalla necessità di difendere comunque la proprietà, e dunque anche il privilegio, contro qualsiasi stravolgimento della società, dal banditismo, alle scorrerie dei briganti, alla miseria dei contadini che si trasformavano in predoni, alla stessa evoluzione della società. La mafia è stata sempre reazione, conservazione, difesa e quindi accumulazione della ricchezza. Prima era il feudo da difendere, ora sono i grandi appalti pubblici, i mercati più opulenti, i contrabbandi che percorrono il mondo e amministrano migliaia di miliardi. La mafia è dunque tragica, forsennata, crudele vocazione alla ricchezza.»

E in questa definizione, in questa immagine è possibile inserire l’ipotesi di un connubio costante fra mafia e politica? «La mafia stessa è un modo di fare politica mediante la violenza, è fatale quindi che cerchi una complicità, un riscontro, una alleanza con la politica pura, cioè praticamente con il potere. Se lei mi vuole chiedere come questo rapporto di complicità si concreti, con quali uomini del potere, con quali forme di alleanza criminale, non posso certo scendere nel dettaglio. Sarebbe come riferire della intenzione o della direzione di indagini.»

Nella intervista resaci il mese scorso dalla figlia del generale Dalla Chiesa, la giovane donna affermò senza mezzi termini che l’assassinio del padre era stato un fatto politico e che anche il dopo assassinio viene manovrato da una sorta di grande puparo politico, una specie di grande vecchio della mafia, in altre parole un burattinaio che tira le fila della mafia. Può essere che egli sia a Palermo, può essere che sia a Roma. Lei è d’accordo? «Non so in quale contesto Rita Dalla Chiesa situi questo personaggio, a quali livelli di potere, e con quali interessi. Non basta una definizione del genere. Bisognerebbe chiarire o comunque approfondire questo pensiero. Una cosa è certa, e su questo sono d’accordo con Rita Dalla Chiesa: esiste una connessione profonda fra mafia e politica, e può anche essere che l’assassinio del prefetto sia soprattutto un delitto politico. Può essere, ripeto, ma non è detto che lo sia! E’ stato detto tutto e il contrario di tutto, anche che Dalla Chiesa sia stato ucciso perché oramai sapeva troppe cose, oppure anche perché voleva fare troppe cose. Per ogni ipotesi può cambiare il mandante.»

Ecco, torniamo alla legge La Torre. Lei ritiene veramente che essa abbia questa straordinaria validità che molti magistrati le attribuiscono? «Senza dubbio! La legge antimafia recentemente approvata è certamente uno strumento di eccezionale validità, soprattutto se utilizzata con vigore, lucidità, intelligenza e implacabile decisione. Essa permette infatti l’uso di mezzi e strumenti che possono colpire il mafioso nel cuore stesso della sua attività: le indagini nelle banche, il controllo sugli appalti e sub-appalti. C’è un’altra norma particolare e importante che mette in condizione il magistrato di procedere contro il criminale per il semplice reato di associazione mafiosa, quando un cumulo di affari e di solidarietà a delinquere possa configurare questo particolare tipo di reato. Insomma nel passato, ras mafiosi notoriamente riconosciuti come tali e coinvolti in tutti i loschi affari, riuscivano quasi sempre a sfuggire alla giustizia per la mancanza o la certezza delle prove. Molti mafiosi che erano sicuramente autori degli omicidi imputati riuscivano a cavarsela con una assoluzione dubitativa. Non solo tornavano in libertà, ma il loro prestigio risultava sempre accresciuto. Ora c’è la possibilità di incriminarli egualmente per il reato di associazione mafiosa che consente quanto meno di paralizzare la violenza dell’individuo e portarlo dinnanzi alla giustizia. Ma onestamente la sola legge La Torre non basta a contenere il fenomeno mafioso e aggredirlo in tutte le sue manifestazioni: abbiamo bisogno di mezzi che non siano soltanto giuridici, ma debbono essere anche strumenti concreti di lotta, intendo dire l’aumento dell’organico nelle varie sedi giudiziarie, l’aumento degli stessi organici di polizia giudiziaria attualmente insufficienti a far fronte alle necessità. Basti dire che gli organici giudiziari di Palermo sono gli stessi di quindici anni fa al cospetto di una criminalità organizzata che ha moltiplicato invece la sua potenza. Infine è necessario istituire la banca dei dati, ed è questa una drammatica necessità che abbiamo rappresentato anche al Capo dello Stato proprio in occasione dei funerali del povero Ciaccio Montalto. Oramai la mafia ha ramificazioni in tutta Italia, conseguenza di quella sciagurata politica del confino, che non solo non eliminava il mafioso dalla società, ma lo metteva in condizione di inquinare un territorio fin’allora sano della nazione. Spedire un mafioso in Toscana, o Piemonte, o Veneto e pensare che se ne stesse quieto a fare il bravo cittadino fu una illusione micidiale. Il mafioso resta tale in qualsiasi tempo e contrada e dovunque egli si trovi continuerà a esercitare la sua attività criminale. Se non ha alleanze, se le trova, se non ha complici li cerca. Inquina, ammala, contagia. Con l’istituto del confino abbiamo esportato la mafia in tutto il Paese e quindi esiste la necessità di uno strumento più moderno, appunto la banca dei dati, che metta in condizione di sapere istantaneamente chi sono i personaggi implicati nei vari delitti mafiosi e quali eventuali collegamenti possano esserci fra di loro. Lo Stato deve intervenire concretamente e con spirito moderno anche nella struttura tecnica della lotta. Finora è stata fatta quasi sempre soltanto accademia. Viviamo in una società malata di cui non conosciamo le proporzioni della malattia, la gravità, le dimensioni del contagio. Pensi che, dopo tanti anni, abbiamo potuto capire che i miliardi sperperati mafiosamente nel Belice non erano soltanto due, ma otto. E forse i conti dovranno ancora crescere.»

Crede in una legge sul mafioso pentito, cioè una legge che possa dare gli stessi risultati di quella sul terrorista pentito? «Io non credo al pentimento del mafioso. Il mafioso è un personaggio diverso dal terrorista. Il mafioso è un individuo che si porta appresso da sempre la vocazione alla violenza e al crimine. Non ha senso morale, e quindi non può avere pentimento. Tuttavia può esserci un mafioso che sapendo di essere stato condannato a morte da un gruppo avversario, per scampare alla condanna si aggrappi disperatamente all’unica forza possibile che possa proteggerlo, cioè proprio allo Stato e alla Giustizia che ha sempre disprezzato. La Giustizia è la sua ultima spiaggia. In tal senso può essere utile e opportuno prevedere una congrua diminuzione di pena per un mafioso il quale sia deciso a contribuire alla Giustizia purché naturalmente il suo contributo sia effettivo e valido. Ben venga quindi una legge sui mafiosi pentiti. Non premierà una redenzione morale ma una collaborazione dettata dal terrore. Ma tutto è utile per lottare la mafia.»

Il giudice Ciaccio Montalto è stato ucciso prima ancora di potere concludere delle indagini decisive sul contrabbando della droga, cioè di avere elementi decisivi che si sarebbe portato appresso nella sua nuova sede di Firenze. Quale è stata la reazione dei giudici del trapanese: rassegnazione, collera, impotenza, paura? «Paura e rassegnazione mai. Dalla morte del loro collega i giudici di Trapani hanno tratto motivo umano e morale per continuare, anzi per accanirsi maggiormente nella lotta e proseguire le indagini in tutte le direzioni. La reazione a Trapani è stata la stessa che ha praticamente esaltato i giudici di Palermo dopo le ultime terrificanti imprese della mafia nella capitale. Questo è un messaggio onesto e chiaro e cosciente che posso lanciare alla mafia: Noi giudici siciliani non ci arrenderemo mai. Non avremo mai rassegnazione o paura. Per ognuno che cade ce ne sono altri dieci disposti a proseguire con maggiore impegno, coraggio, determinazione.»

Nel suo intervento dinnanzi alla assemblea dei giovani studenti di Siracusa lei ha voluto soprattutto sottolineare il pericolo della droga. Anche questo vuole essere un messaggio? «Io credo nei giovani. Credo nella loro forza, nella loro limpidezza, nella loro coscienza. Credo nei giovani perché forse sono migliori degli uomini maturi, perché cominciano a sentire stimoli morali più alti e drammaticamente veri. E in ogni caso sono i giovani che dovranno prendere domani in pugno le sorti della società, ed è quindi giusto che abbiano le idee chiare. Quando io parlo ai giovani della necessità di lottare la droga, praticamente indico uno dei mezzi più potenti per combattere la mafia. In questo tempo storico infatti il mercato della droga costituisce senza dubbio lo strumento di potere e guadagno più importante. Nella sola Palermo c’è un fatturato di droga di almeno quattrocento milioni al giorno, a Roma e Milano addirittura di tre o quattro miliardi. Siamo in presenza di una immane ricchezza criminale che è rivolta soprattutto contro i giovani, contro la vita, la coscienza, la salute dei giovani. Il rifiuto della droga costituisce l’arma più potente dei giovani contro la mafia.»

Le rifacciamo la domanda: Riceve molte minacce, ha paura? Nemmeno stavolta il giudice Chinnici risponde. Il sorriso è lo stesso di prima, enigmatico, con una punta impercettibile di ironia, forse di malinconia. E’ un uomo, e come qualsiasi essere umano non può non avere paura. Ma è anche un giudice con l’orgoglio, la coscienza morale di essere un giudice. Cioè un uomo che agisce sempre nel nome del popolo, una moltitudine senza fine che è però sempre un’entità astratta. Un giudice, soprattutto un giudice siciliano in Sicilia, è anche sempre un uomo solo. Orgogliosamente solo.

Lillo Venezia da “I Siciliani”, marzo 1983

37 anniversario della strage Chinnici, dove oltre al consigliere persero la vita il Maresciallo Trapassi, L’appuntato Salvatore Bartolotta e il portiere dello stabile, Stefano Li Sacchi. Per me è un brutto ricordo, e i brutti momenti è difficile dimenticarli, specialmente se sono davvero brutti e questi lasciano delle ferite profonde, difficili da rimarginare.

E nemmeno è un ricordo che riaffiora soltanto ogni 29 luglio, rimane lì per 365 giorni l’anno, ma bisogna conviverci e farsene una ragione. Rimane per sempre.

Purtroppo il consigliere Chinnici spesso viene ricordato solo come il primo magistrato ucciso con il metodo dell’autobomba, ma era veramente un grandissimo magistrato dotato di tantissima umanità.

Su altri magistrati giustamente si dice molto, su Chinnici un po’ meno. Non è una critica, è solo una constatazione di fatto, anche perché amo dire sempre quello che penso, forse per questo non godo di molta simpatia, ma io sono così.

Eppure fu il primo in assoluto a credere nel coinvolgimento dei giovani nella lotta contro la mafia, recandosi nelle scuole per parlare agli studenti della mafia e del pericolo della droga.

Eppure fu il Consigliere a riaprire e dare una svolta decisiva alle indagini sull’assassinio di Peppino Impastato, non credendo ad alcuni investigatori che volevano che si istruisse il processo per attentato terroristico posto in essere da Impastato stesso.

Eppure è stato lui a volere nella sua “squadra” alcuni giovani magistrati fra i quali Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello.

Anche il maxi processo, è il risultato del lavoro iniziato dal dr. Chinnici.

Del suo lavoro ne andava orgoglioso, infatti in un’intervista disse:

“Un mio orgoglio particolare è una dichiarazione degli americani secondo cui l’Ufficio Istruzione di Palermo è un centro pilota della lotta antimafia, un esempio per le altre magistrature d’Italia. I magistrati dell’Ufficio Istruzione sono un gruppo compatto, attivo e battagliero”.

Eppure anche lui è stato osteggiato, anche lui è morto in una strage, anche lui ha avuto un iter processuale molto travagliato, ben 10 processi e per giunta un fascicolo scomparso per 15 anni.

E’ vero, metteva soggezione, ma se facevi il tuo onesto dovere non avevi nulla da temere.

Come ho già detto il Consigliere era il capo e per tale motivo doveva essere severo, ma era anche un uomo buono e generoso oltre che rispettoso del lavoro degli altri.

Il mio primo giorno di servizio con il consigliere fu di pomeriggio, lo prelevai a casa per condurlo in ufficio, con noi c’era a bordo l’appuntato Bartolotta, quel giorno anziché fare il solito tragitto che facevano i miei colleghi, cambiai strada e qui il consigliere si allarmò non poco: “ma dove sta andando?” mentre me lo diceva guardava Bartolotta, magari per avere conferma che quello che stavo facendo era giusto, l’appuntato rispose che in effetti fare sempre lo stesso tragitto non è molto indicato.

Da qui nacque il nostro rapporto.

A volte ci faceva spegnere la sirena perché non voleva arrecare disturbo ai cittadini.

Ritornando agli incontri con i ragazzi, sono testimone diretto che il consigliere Chinnici parlava ai ragazzi non vestendosi di autorità, ma indossava quelli da padre che faceva le raccomandazioni e la morale ai suoi figli, infatti un giorno volle che l’accompagnassi al liceo Uberto, io credevo che ci andava per parlare con i professori di suo figlio Giovanni, per cui dopo un po’, mosso dalla curiosità, scendo dalla macchina blindata per vedere cosa stava facendo e lo trovo all’interno dell’aula magna strapiena, che parlava a tutti gli studenti con tanta passione. Forse mi ha lasciato in eredità anche questo, parlare ai ragazzi, è chiaro che non mi posso paragonare al consigliere, ma faccio del mio meglio.

Un altro ricordo che tratteggia l’umanità del consigliere è legato ad una operazione chirurgica che doveva subire mia madre, nell’estate del 1982, appunto, mia madre doveva subire un intervento, per cui mi recai nella sua stanza per chiedergli se potevo allontanarmi con due miei colleghi per donare il sangue, si alzò di scatto e si offrì anche lui, dovetti insistere non poco per convincerlo a desistere, in quanto era già sufficiente quello che dovevano donare i colleghi, che poi in definita nessuno di loro poterono donarlo, perché uno aveva un problema di salute e dell’altro non mi ricordo più il motivo.

In ordine cronologico altro ricordo legato al consigliere risale a quando si sposò la figlia dell’allora questore di Palermo, Mendolia. Di nascosto alla scorta andai a prelevarlo a casa e lo accompagnai all’Hotel Villa Igea; lo feci scendere dalla ”blindata” e cominciai a fare manovra per posteggiare. Ebbene: mi accorsi che il Consigliere non entrava in sala… Non mi spiegai quella sua iniziativa; poi lui stesso mi disse che non entrò perché aspettava che concludessi la manovra. In pratica voleva che entrassi con lui. Ma, quando il servizio di sicurezza negò il mio ingresso, andò su tutte le furie e disse al funzionario: “Se non entra anche il signor Paparcuri io me ne vado”. Ebbene, dopo un po’ la vicenda fu risolta e furono allestiti dei tavoli anche per gli altri ragazzi che facevano la scorta ad altre personalità.

A quei tempi all’Ufficio istruzione di Palermo i magistrati più a rischio avevano diritto alle automobili ”blindate” e per i giudici che non erano scortati o che non si interessavano di particolari inchieste, c’era a disposizione una Fiat 128; un giorno, per emergenza, dovetti accompagnare uno di questi giudici con la “blindata”, ma naturalmente chiesi il permesso al Consigliere Chinnici se potevo usarla, e prima che andassi via mi raccomandò che per il ritorno dovevo utilizzare la ”128”. Così feci, ma il collega del dottor Chinnici, dr. Tessitore, non prese bene quell’iniziativa; pensò che fossi stato io a decidere sul tipo di auto da utilizzare. Non fui trattato bene e durante il tragitto per giungere al tribunale, mi disse che, appena ritornati in ufficio, mi avrebbe fatto trasferire in Sardegna. Entrò nella stanza del Consigliere ma quel trasferimento in Sardegna rimase soltanto una ”minaccia”. Io non so cosa si siano detti, tanto che io rimasi a Palermo, mi ricordo che il consigliere lo accompagnò fino alla porta prendendolo sottobraccio.

Nonostante lavorassi al Palazzo di Giustizia non avevo mai visto un mafioso di presenza, se non soltanto attraverso le foto pubblicate sui giornali, ed un giorno mi si offrì l’occasione di conoscerne uno dal vivo, anche se in realtà la violenza mafiosa l’ho sperimentata dal vivo quel tragico 29 luglio del 1983.

Ebbene, una volta accompagnai il Consigliere Chinnici al carcere dell’Ucciardone perché doveva interrogare un uomo d’onore della famiglia di Corso dei Mille. Giunti davanti al carcere disse ad alta voce: “Guarda con quale mafioso devo andare a fare questo interrogatorio”. Io mi girai di scatto, perché era la prima volta che vedevo un mafioso, e rimasi di stucco. Guardai il Consigliere attraverso lo specchietto e gli domandai con gli occhi e con il pensiero: ”Ma che dice?” Lui, si accorse del mio sguardo ma non disse nulla. Bartolotta rimase impassibile. Quel mafioso era un avvocato, il quale, anni dopo, fu processato e condannato per mafia ed espulso dall’albo degli avvocati. L’avvocato Salvatore Chiaracane.

Il destino ha anche voluto che mi occupassi io della banca dati dell’Ufficio Istruzione, forse pochi sanno che il consigliere Chinnici, quando fu ucciso il giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto incontrò il Capo dello Stato Sandro Pertini e gli parlò della necessità di istituire una banca dati, e il caso ha voluto che me ne occupassi proprio io, lui non ha avuto la fortuna di vederne la nascita. E il destino è sempre strano, con il consigliere stavo morendo e grazie al dr. Borsellino dopo la strage, dopo quasi un anno di convalescenza, mi ha fatto rinascere, cioè è stato proprio lui a volermi al fianco del pool, mi ha dato una seconda possibilità, è anche da ricordare che queste due figure che hanno caratterizzato la mia vita, sono nati nello stesso mese e nello stesso giorno e sono morti tutti e due nel mese di luglio con un’autobomba e con lo stesso modello di macchina imbottita di tritolo.

Il Consigliere spesso diceva:

«La cosa peggiore che possa accadere è essere ucciso. Io non ho paura della morte e, anche se cammino con la scorta, so benissimo che possono colpirmi in ogni momento. Spero che, se dovesse accadere, non succeda nulla agli uomini della mia scorta. Per un Magistrato come me è normale considerarsi nel mirino delle cosche mafiose. Ma questo non impedisce né a me né agli altri giudici di continuare a lavorare».

Infatti giorni prima della strage, esattamente il 27 luglio il consigliere ci convocò nella sua stanza per avvisarci che nell’aria c’era un progetto di un attentato e ci disse di stare attenti, non ci disse di rafforzare la sua tutela, ma ci lasciò liberi di decidere se continuare a stare con lui. Non siamo stati dei vigliacci e in coro abbiamo detto, noi da solo non la lasciamo.

Da dove provenivano queste preoccupazioni? Dalle dichiarazioni di un certo Bou Chebel Ghassan, che qualcuno sottovalutò e puntualmente per questa negligenza nessuno ha pagato. Addirittura Ghassan il 26 luglio riferì ad un funzionario della Criminalpol che aveva saputo a sua volta da un certo Michele che la mafia stava preparando un attentato in stile libanese. Ma c’era chi doveva andare in ferie e chi si doveva grattare la pancia, per cui non fu istituita nemmeno una zona rimozione sotto casa.

Purtroppo la risposta a questi interrogativi non è mai arrivata. Neppure le numerose telefonate intercettate hanno aiutato a fare chiarezza.

Si vede che le cose dovevano andare così e se non andavano così io non sarei qui a scrivere del Consigliere Rocco Chinnici..

Giovanni Paparcuri.