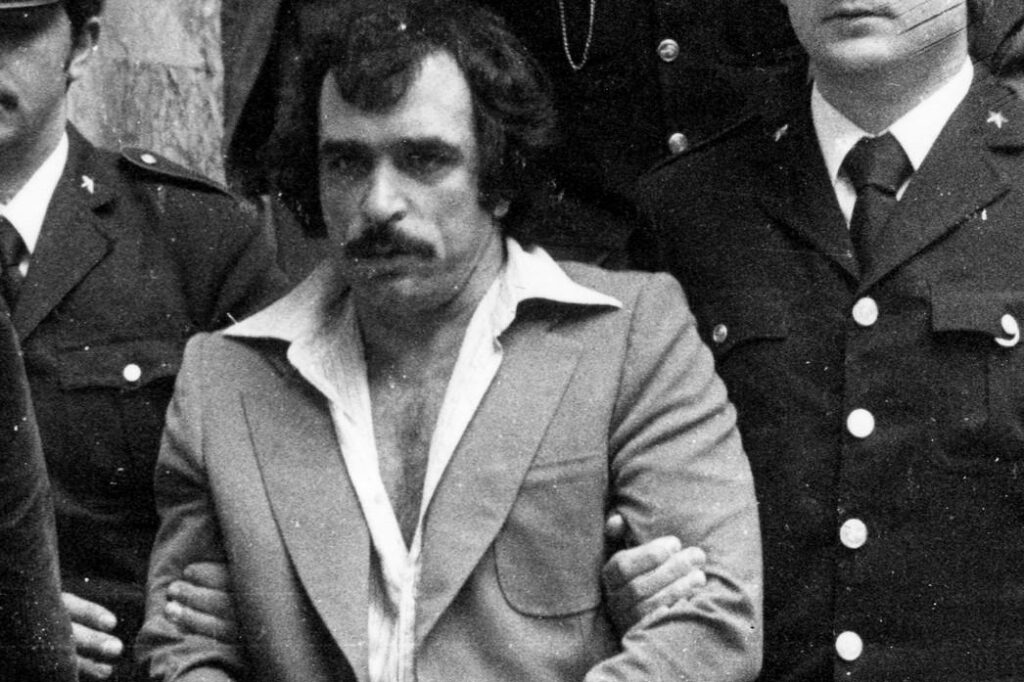

Uomo d’onore di Cosa nostra, guardaspalle del boss palermitano Rosario Riccobono, killer e autista del corleonese sanguinario Totò Riina. Diciannove anni da “operativo” della mafia, decine di estorsioni, minacce, brutali assassini.

Il pentito Mutolo in via D’Amelio: “Nessun imbarazzo, sono stato invitato dal fratello di Borsellino”.

Così il boss pentito sulla sua presenza alla commemorazione dove è avvenuto anche l’incontro-scontro con Graziella Accetta, la madre di Claudio Domino, ucciso a 11 anni dalla mafia. “Perché dovrei provare imbarazzo? Molti volevano fare un selfie con me.

E’ vero che ho ucciso e sequestrato persone, ma non ho mai ammazzato giudici e poliziotti”

Brani tratti dall’agghiacciante racconto pubblicato in “GASPARE MUTOLO la mafia non lascia tempo” . Il ritratto del “pentito” Mutolo di Anna Vinci.

Una volta, in compagnia di altri ragazzi, fui mandato a Cinisi per ammazzare un certo Gallina. Dei mafiosi gli avevano ucciso un fratello e si diceva che lui volesse vendicarsi. Era mattina e viaggiavamo su due macchine.

Ci appostammo in campagna perché sapevamo che portava le mucche al pascolo, a pochi metri dalla stalla. Era uno pericoloso e quel posto isolato era l’ideale per farlo fuori. La prima “scopettata” non gliela diedi io, ma un altro molto più rapido di me: in un baleno uscì dalla macchina, aprì il fuoco e ci lasciò finire il lavoro con le nostre pistole. Ricordo un altro omicidio a Borgonovo, nella zona di Totuccio Inzerillo.

Ho dimenticato chi fosse il bersaglio. Eravamo stati informati al volo: “Venite, è qui”. Partimmo subito, arrivammo nel giro di pochi minuti e restammo seduti in macchina. Quando lo vidi arrivare, decisi che quella volta toccava a me fare fuoco per primo. Scesi dall’auto, lasciando gli altri a fissarmi dai finestrini.

Mi avvicinai piano all’obiettivo e cominciai a pedinarlo con molta circospezione: non potevo farmi vedere, né dovevo lasciargli capire che ero solo. Camminavo sotto i portici, seguendolo a giusta distanza.

Ero abile, eravamo addestrati. Alla fine scelgo di superarlo, giusto di qualche passo, tenendo la pistola dietro la schiena. Era una calibro 38 a tamburo, la mia preferita.

In situazioni simili un’automatica può incepparsi e allora da cacciatore diventi preda. Un’arma a tamburo invece non salta un colpo.

Mi accorsi che si era fermato, stava parlando con un amico, appoggiato al muro accanto a una bottega. Gli andai incontro e mi parai davanti.

Tirai fuori la pistola e allungai il braccio tenendo sotto controllo ogni suo movimento.

Il primo colpo arrivò dritto al petto: da vicino è come essere travolti da trecento chili di roba in caduta libera.

Non cadde giù perché il muro alle sue spalle lo sorreggeva.

In un attimo di lucidità si catapultò dentro la bottega. Lo seguii. Lo raggiunsi.

Lo finii.

Mentre si accasciava, mi allontanai indisturbato. Il più delle volte le persone non si rendono neanche conto di quello che sta accadendo. La gente non è mica come noi, abituata a convivere con le armi, gli spari, la morte violenta, il sangue.

Altri hanno paura. Oppure si stupiscono. Oppure capiscono, ma non vogliono impicci. Quel giorno avevo una bella giacca verde di velluto che avevo preso nel negozio di un socio occulto di Giacomo Giuseppe Gambino. Mentre fuggivo pensai che avrei dovuto buttarla: dei vestiti così sgargianti ti rendono più riconoscibile . Avevo appena ucciso un uomo e il mio primo pensiero era per quella giacca. Niente rimorsi o sensi di colpa, l’unica preoccupazione era sparire tra la folla. Non ho mai avuto paura, neanche la prima volta, perché in quei momenti non si ha paura.

Certo, un bravo killer, uno che regge, può essere emozionato, spaesato, ma non si spaventa. Eravamo sempre in gruppo, ben organizzati e pronti a intervenire al minimo intoppo. Per scongiurare dei conflitti a fuoco in mezzo ai passanti, oltre alle pistole portavamo dei fucili e chi restava in macchina a fare da palo li teneva bene in vista. Il più delle volte non era necessario usarli, era sufficiente che i nostri nemici li notassero per capire che non stavamo scherzando e che gli conveniva scappare e lasciarci fare il nostro lavoro. Sono trucchetti psicologici, ma funzionano. Spesso incrociavamo una volante della polizia, ma il più delle volte anche agli agenti bastava vedere i fucili per cambiare strada. Certo, ammazzare strangolando è diverso. In molti, dopo averlo fatto, correvano a vomitare.

L’omicidio per strangolamento è più lungo, bisogna avere mani forti e stringere la corda senza fermarsi. Solo quando il poveraccio sanguina dalle orecchie e se la fa addosso, si può realmente decretare la morte.

A quanto ne so, Nitto Santapaola, il grande boss di Catania, è stato l’unico ad aver strangolato qualcuno a mani nude. Di solito non si fa così e non si è mai soli.

Due stringono le mani della vittima da dietro e uno gli mette la corda al collo. Strangolamento classico. A volte gli sguardi si incrociano, ma non ci sono momenti rivelatori e le emozioni di chi muore strangolato sono sempre le stesse: paura, terrore, a volte sgomento, stupore. Uno che sta per morire può mai essere allegro?

Una sola persona è sopravvissuta alle mie mani. Era un corleonese, un omicidio commissionato da Totò Riina. Lavorava in un magazzino seminterrato e io, Riccobono, Gambino e Carmelo Pedone gli facemmo visita fingendo di voler comprare dei quadri. Appena entrati nel locale, Pedone gli dette un pugno sul naso e quel lo crollò a terra. In due gli bloccarono le mani dietro la schiena, mentre io cominciai a stringergli la corda intorno al collo.

Alzai per un attimo gli occhi e mi accorsi che le finestre del magazzino davano su un cortiletto interno.

Qualcuno mi stava guardando e, come se non bastasse, intravedevo anche gli uffici di alcune guardie giurate. L’idea di essere beccato prese il sopravvento e non attesi i segni rivelatori: niente sangue dalle orecchie, niente pipì. Quando sentii che cominciava a cedere, gli lasciai la corda stretta intorno al collo e scappammo.

Il tizio invece era ancora vivo e se la cavò. Avevamo fatto un pessimo lavoro e per un po’ gli amici non fecero altro che sfotterci. “Quattro contro uno… e non siete riusciti ad ammazzarlo.”

Sono un collaboratore di giustizia di tutto rispetto. Sotto certi aspetti, sono anche più importante di Biuscetta.

Delinquenti, assassini, ladri, spacciatori, é questo che siamo stati per lunghi anni.

Sono stato autista e killer di Riina. Responsabile di 22 omicidi quasi sempre eseguiti stringendo la corda al collo. Raramente ho usato pistole o fucili. Le vittime erano mafiosi come me.

Si può dire che Cosa nostra ha deciso di uccidere FALCONE più che per il Maxiprocesso, per una sua frase sacrilega: “La mafia non è affatto invincibile. E’ un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine.

Gaspare Mutolo: “Come uccide Cosa Nostra” Gli strangolamenti, il rapporto con Totò Riina e, un mese prima di Via D’Amelio, l’addio a Cosa nostra.

Quello che segue é lo sconvolgente racconto di Gaspare MUTOLO tratto da “La mafia non lascia tempo”. Il ritratto del pentito Mutolo di Anna Vinci per Rizzoli. Uomo d’onore, braccio destro di Totò Riina, killer e infine collaboratore di giustizia.

Una volta, in compagnia di altri ragazzi, fui mandato a Cinisi per ammazzare un certo Gallina.Dei mafiosi gli avevano ucciso un fratello e si diceva che lui volesse vendicarsi. Era mattina e viaggiavamo su due macchine. Ci appostammo in campagna perché sapevamo che portava le mucche al pascolo, a pochi metri dalla stalla. Era uno pericoloso e quel posto isolato era l’ideale per farlo fuori. La prima “scopettata” non gliela diedi io, ma un altro molto più rapido di me: in un baleno uscì dalla macchina, aprì il fuoco e ci lasciò finire il lavoro con le nostre pistole. Ricordo un altro omicidio a Borgonovo, nella zona di Totuccio Inzerillo. Ho dimenticato chi fosse il bersaglio. Eravamo stati informati al volo: “Venite, è qui”. Partimmo subito, arrivammo nel giro di pochi minuti e restammo seduti in macchina. Quando lo vidi arrivare, decisi che quella volta toccava a me fare fuoco per primo. Scesi dall’auto, lasciando gli altri a fissarmi dai finestrini. Mi avvicinai piano all’obiettivo e cominciai a pedinarlo con molta circospezione: non potevo farmi vedere, né dovevo lasciargli capire che ero solo. Camminavo sotto i portici, seguendolo a giusta distanza. Ero abile, eravamo addestrati. Alla fine scelgo di superarlo, giusto di qualche passo, tenendo la pistola dietro la schiena. Era una calibro 38 a tamburo, la mia preferita. In situazioni simili un’automatica può incepparsi e allora da cacciatore diventi preda. Un’arma a tamburo invece non salta un colpo. Mi accorsi che si era fermato, stava parlando con un amico, appoggiato al muro accanto a una bottega. Gli andai incontro e mi parai davanti. Tirai fuori la pistola e allungai il braccio tenendo sotto controllo ogni suo movimento. Il primo colpo arrivò dritto al petto: da vicino è come essere travolti da trecento chili di roba in caduta libera. Non cadde giù perché il muro alle sue spalle lo sorreggeva. In un attimo di lucidità si catapultò dentro la bottega. Lo seguii. Lo raggiunsi. Lo finii. Mentre si accasciava, mi allontanai indisturbato. Il più delle volte le persone non si rendono neanche conto di quello che sta accadendo. La gente non è mica come noi, abituata a convivere con le armi, gli spari, la morte violenta, il sangue. Altri hanno paura. Oppure si stupiscono. Oppure capiscono, ma non vogliono impicci. Quel giorno avevo una bella giacca verde di velluto che avevo preso nel negozio di un socio occulto di Giacomo Giuseppe Gambino. Mentre fuggivo pensai che avrei dovuto buttarla: dei vestiti così sgargianti ti rendono più riconoscibile . Avevo appena ucciso un uomo e il mio primo pensiero era per quella giacca. Niente rimorsi o sensi di colpa, l’unica preoccupazione era sparire tra la folla. Non ho mai avuto paura, neanche la prima volta, perché in quei momenti non si ha paura. Certo, un bravo killer, uno che regge, può essere emozionato, spaesato, ma non si spaventa. Eravamo sempre in gruppo, ben organizzati e pronti a intervenire al minimo intoppo. Per scongiurare dei conflitti a fuoco in mezzo ai passanti, oltre alle pistole portavamo dei fucili e chi restava in macchina a fare da palo li teneva bene in vista. Il più delle volte non era necessario usarli, era sufficiente che i nostri nemici li notassero per capire che non stavamo scherzando e che gli conveniva scappare e lasciarci fare il nostro lavoro. Sono trucchetti psicologici, ma funzionano. Spesso incrociavamo una volante della polizia, ma il più delle volte anche agli agenti bastava vedere i fucili per cambiare strada. Certo, ammazzare strangolando è diverso. In molti, dopo averlo fatto, correvano a vomitare.

L’omicidio per strangolamento è più lungo, bisogna avere mani forti e stringere la corda senza fermarsi. Solo quando il poveraccio sanguina dalle orecchie e se la fa addosso, si può realmente decretare la morte. A quanto ne so, Nitto Santapaola, il grande boss di Catania, è stato l’unico ad aver strangolato qualcuno a mani nude. Di solito non si fa così e non si è mai soli. Due stringono le mani della vittima da dietro e uno gli mette la corda al collo. Strangolamento classico. A volte gli sguardi si incrociano, ma non ci sono momenti rivelatori e le emozioni di chi muore strangolato sono sempre le stesse: paura, terrore, a volte sgomento, stupore. Uno che sta per morire può mai essere allegro? Una sola persona è sopravvissuta alle mie mani. Era un corleonese, un omicidio commissionato da Totò Riina. Lavorava in un magazzino seminterrato e io, Riccobono, Gambino e Carmelo Pedone gli facemmo visita fingendo di voler comprare dei quadri. Appena entrati nel locale, Pedone gli dette un pugno sul naso e quel lo crollò a terra. In due gli bloccarono le mani dietro la schiena, mentre io cominciai a stringergli la corda intorno al collo. Alzai per un attimo gli occhi e mi accorsi che le finestre del magazzino davano su un cortiletto interno. Qualcuno mi stava guardando e, come se non bastasse, intravedevo anche gli uffici di alcune guardie giurate. L’idea di essere beccato prese il sopravvento e non attesi i segni rivelatori: niente sangue dalle orecchie, niente pipì. Quando sentii che cominciava a cedere, gli lasciai la corda stretta intorno al collo e scappammo. Il tizio invece era ancora vivo e se la cavò. Avevamo fatto un pessimo lavoro e per un po’ gli amici non fecero altro che sfotterci. “Quattro contro uno… e non siete riusciti ad ammazzarlo.”