Reggio Calabria, la Dda svela nuovi equilibri criminali e colpisce una storica cosca di ’ndrangheta

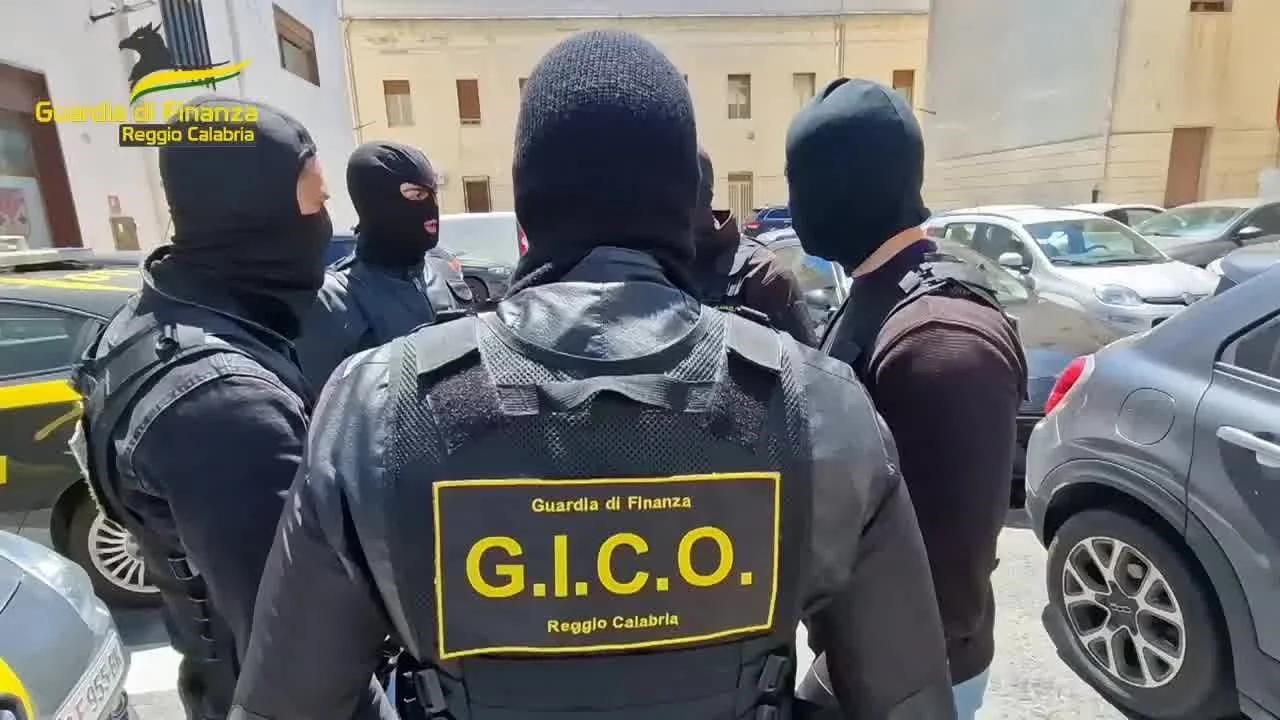

Sono 27 le persone arrestate dalla guardia di finanza nell’ambito di un’operazione denominata “Garden”, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, che ha riguardato le cosche Borghetto e Latella operanti nei quartieri di Modena e Ciccarello. Il blitz è scattato all’alba nelle province di Reggio Calabria, Agrigento, Cosenza, Messina, Milano e Roma. Gli uomini delle Fiamme gialle hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e dell’aggiunto Walter Ignazitto.

I nuovi assetti e gli arresti

Agli indagati sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti e usura.

Per 25 indagati è stato disposto il carcere mentre per uno gli arresti domiciliari e per un altro l’obbligo di firma. Arrestando i vertici della cosca, con l’inchiesta “Garden”, i finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria a la Dda ritengono di avere decapitato la cosca Borghetto-Latella che storicamente era federata alla famiglia mafiosa Libri mentre negli ultimi anni è di fatto un gruppo più autonomo che controlla i quartieri Modena e Ciccarello, nella zona sud di Reggio Calabria. Una parte delle indagini riguarda i rapporti tra la ‘ndrangheta e la comunità rom di Ciccarello che, secondo gli inquirenti, non è più manovalanza al servizio dei clan ma, così come in altri territori della Calabria, si sta trasformando una vera e propria cosca.

Il ruolo emergente dei rom

E appunto l’inchiesta Garden della Procura di Reggio Calabria tratteggia anche il nuovo ruolo dei rom negli ambienti criminali e mafiosi reggini.

Secondo gli inquirenti, avrebbero trovato “un posto a tavola” nell’organizzazione dello spaccio di stupefacenti, di traffico di armi, estorsioni e usura, una “divisione del lavoro” criminale che starebbe interessando da tempo anche altre aree della Calabria, come la Piana di Gioia Tauro, la Sibaritide, il Lametino.

«Non si tratta ormai di manovali del crimine – affermano fonti investigative con riferimento ai rom – ma di un’organizzazione autonoma che può contare su decine e decine di persone, soprattutto giovanissimi, che è ormai diventata una pericolosa realtà».

L’inchiesta “Garden” della Dda di Reggio Calabria apre uno spaccato inedito e parecchio preoccupante in merito agli equilibri ‘ndranghetistici nella zona sud della città dello Stretto. Posto che ad oggi siamo all’impostazione accusatoria avallata dal gip (con prove che dovranno essere vagliate successivamente nel corso di un eventuale processo e che dunque tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza passata in giudicato) è certamente già possibile affermare come, sulla base di quanto narrato dagli investigatori, si possa percepire un cambiamento importante nelle dinamiche esistenti all’interno dei rapporti tra ‘ndrangheta e gruppo dei rom, a prescindere da quelle che saranno poi le responsabilità penali individuali tutte da verificare.

Proprio delle dinamiche esistenti tra rom e cosche ci eravamo occupati il 4 settembre scorso con un’analisi che partiva da un dato fattuale incontrovertibile: l’inchiesta sulla centrale dello spaccio documentata con coraggio da Klaus Davi all’interno di una palazzina del Rione Marconi, zona sotto il diretto controllo della cosca Borghetto, anche se di fatto delegata, per alcune attività, proprio al gruppo rom. Le immagini girate all’interno di quell’appartamento mostravano senza alcun filtro la fiorente attività di spaccio posta in essere da alcuni soggetti incaricati della cessione dello stupefacente.

Assodata una tale circostanza, avevamo osservato, tra l’altro, come ciò rappresentasse inevitabilmente una evoluzione della struttura criminale reggina, da sempre costretta a cambiare pelle per resistere sia all’azione di contrasto dello Stato che ai cambiamenti strutturali inevitabili che si presentano nel corso degli anni. Ed avevamo rimarcato come l’inchiesta di Davi – che peraltro, risulta oggi essere particolarmente “indigesto” alla cosca Borghetto per queste sue attività – avesse cristallizzato di fatto l’ascesa del gruppo dei rom all’interno delle gerarchie mafiose, quantomeno a livello di mansioni assegnate.

Una chiave di lettura integralmente condivisa dal procuratore capo di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, come anche dal presidente della sezione gip/gup reggina, Tommasina Cotroneo, la quale – emerge dalle cronache – ha valutato un vero e proprio rapporto di «necessario “do ut des”» tra la ‘ndrangheta e alcune comunità dei rom, «legittimandole» e consentendo uno «spazio di autonomia e libertà delinquenziale» che, altrimenti, non avrebbero avuto. Circostanza che non può che allarmare.

Di seguito, riproponiamo una parte dell’analisi effettuata il 4 settembre 2023, proprio con riferimento ai rapporti tra gruppo dei rom e cosche mafiose.

Con un rilievo finale importante: si invocava un intervento tempestivo dello Stato in merito a quanto mostrato per la centrale dello spaccio. Lo Stato è intervenuto e ha fatto molto più di una semplice chiusura della centralina dello spaccio.

L’evoluzione dei rapporti tra rom e ‘ndrangheta

Non è un mistero l’esistenza di stretti rapporti tra esponenti criminali di etnia rom e rappresentanti di primissimo piano della ‘ndrangheta.

Lo aveva certificato già nei primi anni 2000 l’inchiesta “Casco”, al di là degli esiti processuali assolutori, così come era stato acclarato anche dall’inchiesta “Testamento” del 2005, sino a giungere alle operazioni “Teorema-Roccaforte” e “Malefix”. Tutte hanno un comune denominatore: da una parte esponenti rom, dall’altra la famiglia mafiosa dei Libri che, nel tempo, ha saputo creare un rapporto duraturo con tale realtà. Non è un caso, del resto, che il Rione Marconi ricada in un territorio dove il predominio mafioso è appannaggio del gruppo Caridi-Borghetto-Zindato, diretta emanazione proprio dei Libri.

Considerato che neppure i rom fanno eccezione alla regola secondo cui, a livello di attività criminali, non si muove foglia senza che la ‘ndrangheta lo decida, non è così difficile dedurre come vi sia stata una concreta evoluzione dei rapporti e delle mansioni assegnate al gruppo criminale dei rom.

Fino a qualche anno addietro, infatti, il loro ruolo era direttamente collegato alla principale attività illecita cui erano dediti: i furti di autovetture o di altro tipo di mezzi. La tecnica del cavallo di ritorno, messa in atto per decenni, ha permesso ingenti proventi, ma ha anche di fatto accresciuto – agli occhi dei terzi – il prestigio e l’autorevolezza criminale delle cosche di ‘ndrangheta, facilitandone la loro infiltrazione nel tessuto sociale ed incrementandone il proselitismo. In tanti, infatti, rimasti di sasso per non aver più ritrovato la propria auto, piuttosto che rivolgersi subito allo Stato e denunciare, hanno preferito contattare esponenti “amici” delle cosche, affinché intercedessero con i capi del gruppo criminale dei rom, ottenendo così la restituzione del maltolto (dietro pagamento di un corrispettivo). Senza dimenticare anche i momenti di forte tensione tra ‘ndranghetisti e rom, laddove i mezzi rubati erano di affiliati o loro prossimi congiunti, con la richiesta (diremmo l’imposizione) di una pronta restituzione a titolo gratuito.

Tuttavia, rivolgersi alla ‘ndrangheta, rinunciando alle regole dello Stato, non significa altro che sottomettersi in modo definitivo alle regole dell’antistato e, per dirla con le parole del gip dell’inchiesta “Malefix”, «accettandone le logiche perverse e promettendo implicitamente di ricambiare il favore alla bisogna».

Dal cavallo di ritorno allo spaccio di droga

È di tutta evidenza come negli ultimi tempi, complici una serie di fattori, il fenomeno del cavallo di ritorno abbia visto un graduale ridimensionamento (non è purtroppo del tutto debellato) a vantaggio di altri settori strategici dove i gruppi criminali rom hanno inteso inserirsi. Lo spaccio di droga è proprio uno di questi. L’inchiesta di Davi lo conferma in modo plastico. Per acquistare cocaina o marijuana nella zona sud bisogna rivolgersi alla centrale dello spaccio che sta nel fortino dei rom, al Rione Marconi. Non è difficile immaginare come possa trattarsi di qualcosa di molto simile ad una sorta di “appalto” delle attività che la ‘ndrangheta ha lasciato in mano ad un braccio operativo. Del resto, la circostanza che diversi collaboratori di giustizia collochino esponenti delle famiglie rom addirittura quali soggetti pienamente affiliati alle cosche non fa che confermare quel forte legame creatosi nel tempo. Così, i gruppi rom sono passati dall’essere dediti ai furti, alla gestione delle fasi operative dello spaccio.

Probabilmente, subito dopo la messa in onda dell’inchiesta, andata sulle reti nazionali, i gestori del narcotraffico hanno provveduto a dismettere la palazzina di Rione Marconi e trovare un luogo diverso e più sicuro dove proseguire le attività illecite.

La speranza è che lo Stato non faccia passare troppo tempo prima di intervenire energicamente per liberare quegli spazi oggi occupati da un gruppo criminale che sta divenendo sempre più potente (non dimentichiamo le inchieste della Dda di Catanzaro che hanno certificato i rapporti, quanto allo spaccio, anche con cosche reggine) e che tesse trame e accordi con la ‘ndrangheta, in un rapporto di mutuo interesse che il tempo sta trasformando in qualcosa di molto più complesso. Un rapporto che viene da lontano e di cui le nuove generazioni di mafiosi intendono servirsi a pieno per il buon andamento degli affari nella collaudata strategia della sommersione e del silenzio. Un silenzio che va rotto subito dallo Stato. Prima che sia troppo tardi. LA CNEWS24 16.11.2023

Reggio Calabria come Gomorra, l’ascesa del clan dei rom tra spaccio e stretti legami con la ‘ndrangheta

Dal cavallo di ritorno alla gestione di una piazza della droga svelata da un’inchiesta televisiva. L’evoluzione dei rapporti con le cosche per accrescerne prestigio e autorevolezza criminale

Che la ‘ndrangheta sia in continua evoluzione non rappresenta certamente una novità. La struttura criminale calabrese è da sempre abituata – a volte costretta – a cambiare pelle, a reinventarsi negli uomini e nei ruoli. Talvoltapersino nei livelli apicali. Merito dello Stato, certo, ma non per forza. Esistono momenti di cambiamento che derivano da quel movimento magmatico continuo tutto interno agli schieramenti mafiosi. Lo conferma l’inchiesta del giornalista Klaus Davi che certifica l’ascesa del gruppo dei rom all’interno delle gerarchie mafiose, quanto meno a livello di mansioni assegnate.

Rione Marconi, la terra di nessuno

Il massmediologo è riuscito infatti ad introdursi all’interno di un appartamento del Rione Marconi (periferia sud di Reggio Calabria) dove era stata creata una vera e propria centrale dello spaccio.

Nessun reggino si sarà sorpreso nel vedere che proprio in quel quartiere si sia deciso di stabilire la sede degli affari illeciti. Rione Marconi è terra di nessuno ormai da diversi anni, da quando numerosi episodi di occupazione abusiva degli alloggi popolari portarono alla creazione di roccaforti, dove l’accesso era inibito persino agli operatori di polizia. L’inchiesta di Davi ha permesso di scoprire come, in modo quasi indisturbato, il gruppo avesse messo su un mercatino dello spaccio, con tanto di sistema di videosorveglianza, necessario per prevenire eventuali azioni di contrasto dello Stato, ma anche per tenere sempre tutto sotto controllo anche da possibili interferenze di personaggi non molto graditi.

La centrale dello spaccio

Davi si è introdotto nell’abitazione di cui in molti conoscono da tempo l’esistenza. Lo ha fatto camuffandosi e documentando la facilità con cui è possibile acquistare cocaina o marijuana a Reggio Calabria. Quattro telecamere ed un gruppo molto organizzato che spaccia rispetto al “taglio”della quantità che s’intende acquistare.

Immagini che rimandano in modo neppure troppo velato a quel sistema che ricorda la trama di “Gomorra”. Con la differenza che si è ad un tiro di schioppo dal centro della città di Reggio Calabria, in un quartiere in cui, però, lo Stato non è riuscito ad incidere e far sentire la propria presenza, così come sarebbe stato necessario. E questa abdicazione ha prodotto un avanzamento del degrado sociale che si è tramutato in una “presa di possesso” da parte della criminalità organizzata.

Se c’è una verità inconfutabile che ci viene consegnata, infatti, è quella che concerne l’ascesa e l’accresciuta importanza degli esponenti criminali di etnia rom anche in riva allo Stretto.

L’evoluzione dei rapporti tra rom e ‘ndrangheta

Non è un mistero l’esistenza di stretti rapporti tra questi ultimi e rappresentanti di primissimo piano della ‘ndrangheta. Lo aveva certificato già nei primi anni 2000 l’inchiesta “Casco”, al di là degli esiti processuali assolutori, così come era stato acclarato anche dall’inchiesta “Testamento” del 2005, sino a giungere alle operazioni “Teorema-Roccaforte” e “Malefix”. Tutte hanno un comune denominatore: da una parte esponenti rom, dall’altra famiglie mafiose reggine tra le più importanti.

Considerato che neppure i rom fanno eccezione alla regola secondo cui, a livello di attività criminali, non si muove foglia senza che la ‘Ndrangheta lo decida, non è così difficile dedurre come vi sia stata una concreta evoluzione dei rapporti e delle mansioni assegnate al gruppo criminale dei rom o quanto meno un avallo implicito di coabitazione e cooperazione.

Fino a qualche anno addietro, infatti, il loro ruolo era direttamente collegato alla principale attività illecita cui erano dediti: i furti di autovetture o di altro tipo di mezzi. La tecnica del cavallo di ritorno, messa in atto per decenni, ha permesso ingenti proventi, ma ha anche di fatto accresciuto – agli occhi dei terzi – il prestigio e l’autorevolezza criminale delle cosche di ‘ndrangheta, facilitandone la loro infiltrazione nel tessuto sociale ed incrementandone il proselitismo. In tanti, infatti, rimasti di sasso per non aver più ritrovato la propria auto, piuttosto che rivolgersi subito allo Stato e denunciare, hanno preferito contattare esponenti “amici” delle cosche, affinché intercedessero con i capi del gruppo criminale dei rom, ottenendo così la restituzione del maltolto (dietro pagamento di un corrispettivo). Senza dimenticare anche i momenti di forte tensione tra ‘ndranghetisti e rom, laddove i mezzi rubati erano di affiliati o loro prossimi congiunti, con la richiesta (diremmo l’imposizione) di una pronta restituzione a titolo gratuito.

Tuttavia, rivolgersi alla ‘Ndrangheta, rinunciando alle regole dello Stato, non significa altro che sottomettersi in modo definitivo alle regole dell’antistato e, per dirla con le parole del gip dell’inchiesta “Malefix”, «accettandone le logiche perverse e promettendo implicitamente di ricambiare il favore alla bisogna».

Dal cavallo di ritorno allo spaccio di droga

È di tutta evidenza come negli ultimi tempi, complici una serie di fattori, il fenomeno del cavallo di ritorno abbia visto un graduale ridimensionamento (non è purtroppo del tutto debellato) a vantaggio di altri settori strategici dove i gruppi criminali rom hanno inteso inserirsi. Lo spaccio di droga è proprio uno di questi. L’inchiesta di Davi lo conferma in modo plastico. Per acquistare cocaina o marijuana nella zona sud bisogna rivolgersi alla centrale dello spaccio che sta nel fortino dei rom, al Rione Marconi. Non è difficile immaginare come possa trattarsi di qualcosa di molto simile ad una sorta di “appalto” delle attività che la ‘Ndrangheta ha lasciato in mano ad un braccio operativo. Del resto, la circostanza che diversi collaboratori di giustizia collochino esponenti delle famiglie rom addirittura quali soggetti pienamente affiliati alle cosche non fa che confermare quel forte legame creatosi nel tempo. Così, i gruppi rom sono passati dall’essere dediti ai furti, alla gestione delle fasi operative dello spaccio.

Probabilmente, subito dopo la messa in onda dell’inchiesta, andata sulle reti nazionali, i gestori del narcotraffico hanno provveduto a dismettere la palazzina di Rione Marconi e trovare un luogo diverso e più sicuro dove proseguire le attività illecite.

La speranza è che lo Stato non faccia passare troppo tempo prima di intervenire energicamente per liberare quegli spazi oggi occupati da un gruppo criminale che sta divenendo sempre più potente (non dimentichiamo le inchieste della Dda di Catanzaro che hanno certificato i rapporti, quanto allo spaccio, anche con cosche reggine) e che tesse trame e accordi con la ‘Ndrangheta, in un rapporto di mutuo interesse che il tempo sta trasformando in qualcosa di molto più complesso. Un rapporto che viene da lontano e di cui le nuove generazioni di mafiosi intendono servirsi a pieno per il buon andamento degli affari nella collaudata strategia della sommersione e del silenzio. Un silenzio che va rotto subito dallo Stato. Prima che sia troppo tardi. LA CNEWS24 4.9.2023

Il sistema della ‘Ndrangheta a Roma: gli “zingari” usati come teste di legno

A Roma “c’è pastina per tutti”. Tra i 26 arrestati anche Carmela Alvaro, la figlia di Vincenzo Alvaro, il boss della ‘Ndrangheta che credeva di essere ‘Il Papa’: “Allo Stato infame non lascio niente, brucio tutto”

“C’è pastina per tutti”. Cioè a Roma c’è possibilità di fare ogni tipo di affare. Lo sanno bene Vincenzo Alvaro e Antonio Carzo che avrebbero incassato da “giù” (intesa come Calabria) l’autorizzazione a costituire una “locale” di ‘Ndrangheta a Roma.

Se gli arresti dello scorso maggio hanno svelato l’organigramma di Alvaro e Carzo, il blitz di mercoledì 9 novembre accende i fari sull’aspetto imprenditoriale dell’organizzazione. E il “sistema Alvaro”, quello per inserirsi nell’economia legale era quello del “resettaggio” delle società per sfuggire così alle inchieste e riciclare in continuazione il denaro sporco. Ventisei le persone arrestate, di queste 24 in carcere. Tra loro anche Carmela Alvaro, trentaduenne figlia del boss Vincenzo. La donna, secondo quanto emerso dalle indagini, terrorizzava e minacciava gli amministratori giudiziari nominati dopo l’inchiesta Propaggine. Uno era stato persino chiuso dentro uno sgabuzzino.

Il sistema Alvaro

Da questa ultima indagine emerge come la “locale” romana avrebbe “continuato a operare anche dopo l’esecuzione delle ordinanze cautelari personali e reali del 10 maggio 2022”. A guidarla la diarchia di Vincenzo Alvaro e Antonio Carzo, appunto. Proprio di ‘Sistema Alvaro’ parla l’antimafia di Roma, perché le attività della “locale” sarebbero andate avanti “continuando a seguire l’ordine dato da Vincenzo Alvaro”. L’ordinanza spiega bene il metodo, in 4 passaggi. Si parte con la “cessione della locazione dell’immobile in cui opera l’azienda appartenente alla società a rischio di individuazione da parte delle indagini di polizia giudiziaria della Dda di Roma”. Secondo step la “nuova locazione da parte di una diversa società neo costituita, con altri prestanome del clan come titolari fittizi delle quote sociali, teste di legno quali legali rappresentanti delle stesse e capitali di avviamento di oscura provenienza non certamente propri degli intestatati fittizi privi di redditi dichiarati”. Terzo passaggio le “richieste di autorizzazioni amministrative e di nuove licenze, a nome della neo costituita società, ma di fatto negli stessi beni aziendali della precedente società ritenuta compromessa, compreso avviamento, segni distintivi etc.., senza che questa si opponesse a tale spoglio”. Ultima fase invece riguarda l’inizio di “esercizio dell’attività gestita dalla neo costituita società, di fatto nella stessa azienda spogliata a quella a rischio di indagine della Dda di Roma”. Un “resettaggio” per liberare le nuove aziende “da qualsiasi peso”, in modo da “sfuggire a eventuali misure di prevenzione patrimoniali”.

Il trucchetto dello straniero

Il sistema di “testa di legno”, dell’intestazione fittizia delle attività commerciali su Roma è strutturato. Nel 2017, stando a quanto ricostruito, è lo stesso Alvaro ad illustrare al cugino Antonio Carzo “quanto fosse conveniente fare ricorso allo strumento dell’intestazione fittizia”. Un reato per il quale “è difficile essere arrestati”.

“Bisogna trovare un polacco, un rumeno, uno zingaro a cui regalare 500/1000 euro e a cui intestare sia le quote sociali e le cose e le mura della società. – dice il boss Vincenzo Alvaro a un altra persona nel corso di un dialogo intercettato e riportato nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Gaspare Sturzo – Io ho fatto un fallimento da un miliardo e mezzo e ho la bancarotta fraudolenta. Mi hanno dato tipo l’articolo 7 e poi mi hanno arrestato e ancora devo fare l’Appello. Vedi tu, è andato in prescrizione”.

Il gruppo sarebbe stato capace di infiltrarsi in numerose attività commerciali dal settore ittico, alla panificazione, passando per la pasticceria ma anche il ritiro delle pelli e degli olii esausti. Attività perlopiù presenti nelle zona del Tintoretto, Furio Camillo e Appio Latino. Tutto per riciclare anche il denaro sporco. “Io non ho messo chiacchiere ho messo soldi là sopra – dice ancora Alvaro intercettato – in una conversazione su un affare in itinere”.

“Allo Stato infame non lascio niente, brucio tutto”

Tra i 26 arrestati c’è anche Carmela Alvaro, figlia del boss Vincenzo Alvaro. Alla donna, in concorso con un altro indagato, viene contestato di aver privato “della libertà personale un uomo nominato dall’amministratore giudiziario come preposto alla gestione degli incassi dell’impresa, sottoposta a sequestro preventivo”.

In sostanza, si legge nel capo di imputazione, “dopo aver dato in escandescenza con urla e atteggiamenti aggressivi tali da intimidire l’uomo – un incaricato da un ufficiale giudiziario -, lo tenevano bloccato per circa quindici minuti all’interno dei locali di via Eurialo” al Tuscolano abbassando la saracinesca e quindi impedendogli di uscire con “un atteggiamento tale da intimidirlo”.

Solo dopo circa quindici minuti “la saracinesca veniva rialzata grazie all’inatteso arrivo del fornitore del latte, circostanza che offriva all’uomo – si ricostruisce nell’ordinanza – l’occasione per uscire dai locali”. In un’occasione la donna, per far rinunciare all’incarico l’uomo nominato dall’amministratore giudiziario, con tono intimidatorio aveva detto “non devi toccare i miei soldi, sei un infame, servo dello Stato”. E ancora “e allo Stato infame non lascio niente, brucio tutto”.

Il gip: “Patti mafiosi per infiltrare economia romana”

Gli inquirenti sottolineano la capacità di Antonio Carzo di aggregare i numerosi ‘ndranghetisti sparsi per Roma. Vincenzo Alvaro sarebbe stato “complementare” con il talento naturale per gli investimenti. Che ci fosse da guadagnare per tutti lo sapevano anche i sodali: “Non è che io devo comandare qua a Roma. A Roma io lo so, questi della Magliana sono tutti amici nostri, tutti questi dei Castelli sono, questi dentro Roma, tutto l’Eur che sta tutto con noi. Li conosciamo tutti, a Torvajanica, al Circeo. Sono amico di tutti e mi rispetto con tutti”.

Il gip Gaspare Sturzo scrive che sarebbero stati sanciti “patti mafiosi volti a garantire gli accordi imprenditoriali per infiltrare l’economia romana”. Per il magistrato è evidente come “sussista anche l’aggravante dell’agevolazione mafiosa contestata – aggiunge il gip – quanto al voler favorire l’associarsi di soggetti pluripregiudicati o già collegati con esponenti mafiosi calabresi della ‘ndrangheta con Vincenzo Alvaro, capo del locale di ‘ndrangheta capitolino anche nella costola alvariana, senza mai far figurare la presenza formale dello stesso, o quella degli stessi soci consapevoli della necessita’ di impiegare prestanome”.

“L’analisi sopra compiuta consente di dire come gli intestatari formali – prosegue il giudice – per ragioni di parentela o di provata vicinanza storica, fossero anche a conoscenza delle persone di cui erano prestanome e teste di legno nella gestione societaria e delle ragioni per cui erano stati utilizzate come mezzi di occultamento necessari”.

“Colpita al cuore degli affari illeciti la mafia calabrese”

A commentare l’operazione ci ha pensato Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio: “Quello che emerge è un vasto ed inquietante sistema di inquinamento del tessuto economico ed imprenditoriale romano, nei settori della panificazione all’ingrosso e al dettaglio, produzione e distribuzione di gastronomia, bar, ristoranti, tabaccherie, sale giochi, centri autorizzati di ricariche carte del tipo Poste pay, vendita di tagliandi dei giochi del Lotto e delle scommesse controllati dall’agenzia dei monopoli di Stato, per poi allargarsi alla vendita e noleggio di auto, vendita di pezzi di ricambio usati di autovetture”.ROMA TODAY 2022

La mappa dei locali in odore di Ndrangheta a Roma

Milano, gli zingari nel mirino della ‘ndrangheta: “Questi li bruciamo tutti”

“Se sono questi zingari, li bruciamo tutti”. E ancora: “Andiamo, gli diamo fuoco come escono, con un fucile gli spari in una volta”. Ancora meglio: “Li potevamo proprio sequestrare e li torturavamo fino a quando non dicono come e quanto”. Insomma, il concetto è chiaro.

Agostino Catanzariti, presunto reggente della ‘ndrangheta di Buccinasco, arrestato assieme ad altre nove persone l’8 gennaio 2014, pare aver le idee chiare. Alla base di tutto c’è un presunto furto di gasolio dal camion del suo compare Michele Grillo parcheggiato in un deposito di via Tre Castelli. Una storia nella storia che emerge dalle 350 pagine di richiesta di custodia cautelare firmata dai pm antimafia Paolo Storari e Giuseppe D’Amico e che dà la misura del contesto sociale in cui vivono gli uomini delle cosche calabresi trapiantati in Lombardia.

La vicenda inizia nell’ottobre 2011, quando Michele Grillo accenna la questione a Natale Trimboli, altro componente del gruppo criminale. Quindi chiede: “Vai a prendere Catarina”. Grillo parla in codice. Dice Caterina, ma intende la pistola. Annotano i pm: “Dalla conversazione emerge anche che, quella sera, gli indagati fanno un vero e proprio appostamento, armati, al deposito, con lo scopo precipuo d’individuare i responsabili dei furti”. Quindi sempre Grillo spiega cosa faranno: “Ci nascondiamo là un poco (…) perché, tutti i giorni, la notte scassano le baracche, voglio vedere se arriva qualche zingarotto là dentro”. Riprende Trimboli: “E gli spariamo”.

Il compare dice di no. Almeno non davanti al deposito di via Tre Castelli perchè “altrimenti ce lo accollano”. Meglio invece aspettare quando “vanno in qualche altro magazzino, andiamo e gli spariamo nelle parti di sotto, dal petto in giù”.

E così, verso le dieci di sera del 31 ottobre 2011, i due si appostano vicino al deposito. Stanno in macchina, la solita Citroen di Grillo, e parlano: “Io li volevo vedere arrivare, farli scappare. Gli sparavo un paio di colpi di pistola. La tiravo fuori, gli davo due colpi nei fianchi, li lasciavo mezzi stecchiti. Quando gli meni nella spalle, con un coso forte, sai i polmoni…”.

Trimboli propone invece un’altra strategia: “Bisogna venire di giorno, se lì ci sono gli zingari, gli dici: chi è il capo qui? Senti, vedi che da quando siete arrivati voi, qui, una volta manca il gasolio, una volta scassate il cancello (…) . Facciamo finta che non è successo niente. La prossima volta, vengo qui e vi ammazzo, ma tu non ti preoccupare, adesso ti sto avvisando”. Quindi sempre Trimboli propone di andare dagli zingari con due pistole. “Andiamo con tutt’e due, gli diciamo: vedi con quale vuoi morire: con questa o con quest’altra?”.

La vicenda degli zingari e dei furti di gasolio si protrae per qualche mese. Tanto che nell’aprile 2012 Grillo ne parla con Agostino Catanzariti. E’ in questa intercettazione che il presunto reggente della cosca Barbaro-Papalia svela i suoi propositi incendiari che, sottolineano i pm, “non sono spavalderia”. Tanto che, ricordano i magistrati, già nel 1976, anno in cui, stando alle stesse parole del presunto boss, Rocco Papalia uccide lo zingaro Giuseppe De Rosa, Catanzariti aveva mostrato propositi simili. Ricorda: “Quando è successo l’omicidio, gli ho detto: andiamo, sì gli mettiamo, che c’avevamo un paio di centinaia di metri di miccia, gli mettiamo fuoco: come saltano! Li facciamo marmellata”.

Questo il contesto sociale “piuttosto lontano dalla esperienza comune”. Ma “solo così – scrivono i magistrati riportando i passaggi della sentenza Nord-sud del 1997 – si accetteranno racconti di omicidi consumati per vendicare e lavare l’onta di uno schiaffo, o di una espressione sgradevole, oppure omicidi eseguiti senza sapere perché, a titolo di favore e come corrispettivo di una analoga cortesia”. Insomma, un mondo a parte identico a quello emerso durante l’epoca dei sequestri. “Perché – scrissero i giudici dell’epoca – può essere incredibile che si sia potuto tenere incatenato, in una grotta dell’Aspromonte, per due anni, un ragazzo di 18-20 anni come Cesare Casella e questo solo per denaro e in paziente attesa che il riscatto venisse integralmente pagato. E così, ancora, per Evelina Cattaneo, per la stessa ragione tenuta per oltre tre mesi legata mani e piedi a una branda, occhi e bocca bendati: libera solo di respirare. Vigilata accuratamente da uomini che le sedevano accanto. Una condizione che riesce a scuotere lo stesso Saverio Morabito (killer dei clan poi collaboratore di giustizia), che di quella cultura è certamente figlio, quando va a trovarla nel luogo in cui è segregata, per sbloccare le trattative del pagamento del suo riscatto”. di Davide Milosa| 10 Gennaio 2014 FATTO QUOTIDIANO