.

.

Fiammetta Borsellino si racconta:

L’intervista alla figlia del giudice ucciso dalla mafia

Il rapporto con mio padre era come quello che hanno tutte le figlie con il loro genitore: negli anni dell’adolescenza l’ho stressato per avere il motorino – e sono riuscita ad averlo anche prima dei 14 anni – e per avere orari di uscita più “flessibili” rispetto a quelli che mi aveva dato.

Prima che gli fosse assegnata la scorta (una realtà blindata per Paolo Borsellino già nel 1984, ndr) quando mi accompagnava a scuola scendevo sempre prima e non proprio vicino all’ingresso, perché mi vergognavo e la stessa cosa facevo quando magari rientravo la sera in compagnia di alcuni miei amici.

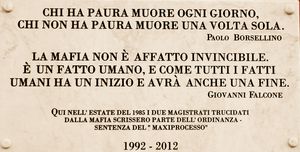

I miei fidanzati, come capita spesso, ovviamente temevano già solo di incrociare lo sguardo di mio padre sotto casa. Ho vissuto in casa con lui 19 anni e devo dire che, nonostante le scorte le minacce e le pressioni, accanto a lui mi sono sempre sentita forte, non ho mai temuto per la mia vita. Ovvio che tutti noi in famiglia avessimo un po’ di paura, ma per superare quei momenti negativi mi facevo forza con una frase di Giovanni Falcone”.

Che percezione avevate del pericolo derivante dalle attività di suo padre? “Certo sapevamo di essere esposti anche noi come nucleo familiare ai rischi che il suo lavoro comportava, ma non abbiamo mai vissuto all’interno di una campana di vetro antiproiettile né mio padre ha mai voluto mettercene una sulla testa.

Negli anni, crescendo, sono maturate nuove consapevolezze, purtroppo per niente piacevoli. Sembra brutto da dire, ma è stato un po’ come se fossimo preparati alla strage del 19 luglio in Via D’Amelio.

Non sapevamo quando sarebbe successo, ma sapevamo che sarebbe successo. Ma prevedere una mazzata che ti sta per arrivare tra capo e collo non allevia il dolore che ti provoca. E per noi quel giorno è iniziata una devastazione, era come se avessero annientato anche noi”.

I primi giorni in cui siamo arrivati all’Asinara attendevano ancora che arrivassero gli incartamenti e ricordo che si sentivano come dei leoni in gabbia, impotenti, sentivano di avere le mani legate senza poter far nulla, ma sono stati anche i giorni in cui si sono goduti una sorta di “vacanza obbligata”, forse almeno per qualche ora, da quello che era diventato il loro obiettivo primario.

Quando arrivarono i faldoni invece si gettarono anima e corpo su quegli incartamenti e furono totalmente assorbiti da tutto ciò che comportarono.

Per quanto riguarda noi familiari, sicuramente mia mamma, mio fratello Manfredi e mia sorella Lucia avranno avuto una percezione diversa rispetto a me che ero più piccola, ma ad ogni modo la percezione di pericolo si avvertiva.

Il 6 agosto 1985 i corleonesi avevano ucciso a Palermo Ninni Cassarà, vicecapo della Squadra Mobile e capo della sezione investigativa. Più di un collaboratore prezioso per mio padre e per Falcone. Da quella tragedia in poi il loro lavoro all’Asinara proseguì con un altro ritmo”.

Non è stato affatto facile, eravamo ogni giorno esposti mediaticamente in maniera estrema, quando volevamo soltanto starcene in silenzio a elaborare il nostro lutto. È stato un processo lungo e faticoso che continua tutt’oggi, tra l’altro.

Finiti gli studi, decisi di accettare di lavorare per il Dipartimento Servizi Sociali del Comune di Palermo, ricoprendo quel ruolo come figlia di vittima della mafia.

In quel periodo desideravo una normale quotidianità, volevo che si spegnessero i riflettori sulla mia vita come “figlia di Paolo Borsellino” e volevo cercare di essere soltanto Fiammetta.

Senza mai dimenticare gli insegnamenti e l’esempio di mio padre, ma cercando di tirarmi fuori da quell’onda d’urto che si è generata dopo la strage di via d’Amelio. Ho lavorato per il Comune di Palermo per 17 anni, ma poi mi sono resa conto che non era più quello che mi rendeva felice”.

Finalmente in presenza, dopo il forzato distanziamento da coronavirus. La didattica a distanza è stata una mutilazione, seppur necessaria, per il mondo scolastico.

La presenza, il faccia a faccia, è questo il modo migliore per trasmettere quegli ideali di giustizia e legalità che mi ha insegnato mio padre e che è fondamentale trasmettere ai più giovani per svolgere una vera azione contro tutte le mafie”.

La vicenda di Paolo Borsellino dal 23 maggio 1992, l’assassinio di Giovanni Falcone nella strage di Capaci, al 19 luglio 1992, strage di via D’Amelio, è ancora oggetto di indagini, inchieste e controverse polemiche. Ma è anche per gettare una luce sui misteri di quei 57 giorni che separarono il destino di due amici inseparabili nel lavoro e nella vita.

La battaglia di Fiammetta Borsellino è per gettare una luce di verità su un passato che ancora oggi sparge i suoi veleni nelle Istituzioni dello Stato. Ma soprattutto per un futuro in cui l’abito mentale e la subcultura mafiose siano minoritarie e isolate.

ALL’ASINARA

Tanti anni fa, nell’Agosto del 1985 Giovanni Falcone e Paolo Borsellino furono “deportati” all’Asinara con le loro famiglie. Ma le carte processuali restarono a Palermo. I Giudici erano stati prelevati di corsa, neanche il tempo di capirne i motivi. Quì la storia di quell’estate e di come le carte arrivarono in Sardegna.

- Asinara, poesia dedicata a Falcone e Borsellino

- Caponnetto per proteggerli li chiuse in carcere

- Casa Falcone Borsellino

- Dove la targa è onorata anche di notte

- Falcone e Borsellino all’Asinara

- Falcone e Borsellino trasferiti all’Asinara

- Il confino di Falcone e Borsellino

- In esilio prima delle stragi

- La vacanza coatta

- La vera storia dell’Asinara

- L’Asinara ricorda Falcone e Borsellino

- Quei giudici isolati all’Asinara

- Quell’estate all’Asinara

“LA VERA STORIA DELL’ASINARA. FALCONE E BORSELLINO SULL’ISOLA BUNKER”, DI ATTILIO BOLZONI Nell’agosto del 1985 Falcone e Borsellino, minacciati dalla mafia, vennero costretti all’esilio con le famiglie sull’isola del Diavolo. E anche per loro quel paradiso fu un inferno.

Nel giardino di una villa sul mare è appena cominciata una festa. Sguardi, ragazze abbronzate che ballano. Dietro una siepe si muove un’ombra, poi un’altra ombra è già sul sentiero che porta alla spiaggia. Sono carabinieri in tuta mimetica, come in guerra. Non c’è più musica e non c’è più festa, solo silenzio. Un giovane capitano si avvicina a un uomo, che in mano ha ancora una coppa di vino bianco: «Dottore, lei i suoi familiari dovete fare le valigie: ho l’ordine di portarvi immediatamente in aeroporto per trasferirvi tutti in un luogo segreto. Non chiedetemi dove perché non lo so». Si volta e gli mostra il blindato, metà jeep e metà carro armato. Butta fumo, ha i motori accesi, è pronto a partire. Tutti i ragazzi se ne sono andati, la villa è vuota, in mezzo al giardino è rimasto solo lui, il “dottore”, Paolo Emanuele Borsellino, giudice istruttore della settima sezione del Tribunale di Palermo, uno dei magistrati del pool antimafia che stanno scrivendo la sentenza-ordinanza «Abbate Giovanni + 706». Il maxi processo a Cosa Nostra. È la seconda settimana di agosto del 1985, sette anni prima. Sette anni prima delle bombe di Capaci e di via D’Amelio. I due giudici sono in pericolo. Con le loro famiglie, «per motivi di sicurezza», vengono deportati nel carcere dell’Asinara. Devono lasciare Palermo, il posto più sicuro per loro è una prigione. Nel penitenziario più inattaccabile della Sardegna, era la vigilia di quella straordinaria vicenda giudiziaria che avrebbe per sempre cambiato la storia italiana della mafia e dell’antimafia.

Il blindato sferraglia sull’autostrada, la vetta di Monte Pellegrino scompare nella foschia, sulla pista di Punta Raisi un aereo sta per alzarsi. Il vento di scirocco fa volare via il cappello di un’anziana signora, Lina, la madre di Francesca Morvillo. È la compagna di Giovanni Falcone. Ci sono anche loro sulla pista, Francesca e Giovanni. E intorno al giudice più amato e più odiato d’Italia si stringono Paolo Borsellino, sua moglie Agnese, i figli Manfredi, Lucia e Fiammetta. Non hanno neanche il tempo di capire perché sono lì tutti insieme e l’aereo è già sopra Capo San Vito, mentre vira verso la Sardegna. Qualche ora dopo, una costruzione bianca, mura spesse, torrette, filo spinato. Un uomo si presenta: «Non so se qui si può dire benvenuti, io mi chiamo Franco Massida». Il direttore del carcere dell’Asinara è rientrato precipitosamente dalle ferie, davanti a sé ha i due magistrati. Un giorno prima una fonte riservata aveva annunciato un attentato «prima contro Borsellino e poi contro Falcone» al consigliere istruttore Antonino Caponnetto, un’informazione arrivata dall’Ucciardone in una delle estati più infami di Palermo. Il 6 agosto i macellai di Totò Riina avevano ucciso a colpi di kalashnikov il vicequestore Ninni Cassarà e l’agente Roberto Antiochia, il 28 luglio era caduto sul molo di Porticello anche il commissario Beppe Montana. Poliziotti che indagavano sui misteri di mafia per conto del pool, cercavano latitanti, facevano parlare confidenti. Poliziotti amici di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

«Consegnatemi le vostre pistole, questo è il regolamento», ordina Massida ai due magistrati che ormai sono ufficialmente rinchiusi nel carcere sull’isola, settecentocinquanta i detenuti, quattrocento liberi fra le campagne e le capre fino al tramonto, uno solo segregato nel bunker di Cala d’Oliva, la cella riservata ai sepolti vivi.

La foresteria si affaccia su una baia con il mare verde. Giovanni e Francesca si sistemano in una stanza, Paolo e Agnese in un’altra, in fondo trovano posto Lina e poi i tre ragazzi. I due giudici sono ancora storditi, sudati, si guardano, per qualche istante non riescono a parlare. Poi uno chiede: «Ma come facciamo con le carte?». E l’altro: «Le carte, prima o poi, ce le porteranno». Le carte. Quelle del maxi processo, la sentenza-ordinanza che loro — insieme al consigliere Caponnetto e ai giudici Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello — stanno completando per rinviare a giudizio centinaia di boss. È la prima volta che lo Stato trascina tutta Cosa Nostra alla sbarra. A Palermo stanno costruendo una gigantesca aula per ammassare i capi e i loro soldati, anche a Roma si sono finalmente accorti che «bisogna fare la lotta alla mafia». Si aspetta soltanto il deposito dell’ordinanza. Ma i magistrati sono partiti per l’Asinara all’improvviso, non hanno le loro schede e i loro appunti, non hanno il loro archivio.

Come faranno a ultimare l’istruttoria? Quando potranno visionare tutti i documenti? Quando torneranno in Sicilia? È una corsa contro il tempo. Isolati, non possono comunicare con l’esterno. Vietato telefonare in Tribunale, vietato mettersi in contatto con il ministero. Troppe spie, troppi traditori.

Giovanni Falcone è furioso, l’hanno trascinato lì come un pacco senza dirgli nulla. Paolo Borsellino è preoccupato, per sé e per i suoi figli. I giorni passano e loro — che non possono consultare le migliaia di pagine rimaste nei sotterranei del Palazzo di Giustizia di Palermo – sprofondano in un delirio di ansia e di paranoia. Falcone è sempre più teso, Borsellino sempre più cupo. La piccola Lucia comincia a stare male: non mangia più. Dalla Sicilia non arrivano notizie, da Roma nemmeno. Quanto dovranno restare ancora sull’isola del Diavolo?

Mare verde e foresteria, foresteria e mare verde. Nelle interminabili notti dell’Asinara c’è una voce che proviene dal bunker e che porta inquietudine. È quella di un uomo, il detenuto sepolto vivo. Canta sempre una vecchia melodia napoletana. Falcone e Borsellino scoprono che è Raffaele Cutolo, il capo della Nuova Camorra Organizzata. È lì, a un passo da loro, il boss più pericoloso degli Anni Ottanta.

Ormai i due giudici sembrano rassegnati, si sentono abbandonati. Ma poi accade qualcosa che sconvolge tutto e tutti. Lucia sta sempre più male, il padre la porta in gran segreto a Palermo. Sono i momenti più drammatici della loro “prigionia”. Dopo pochi giorni però Borsellino ritorna all’Asinara e abbraccia Agnese: «Lucia ha ricominciato a mangiare». Poi si rivolge all’amico: «Guarda cosa stanno scaricando dall’elicottero». Sono centinaia di faldoni con in evidenza una grande scritta: “Abbate Giovanni + 706”. Tutti esultano: sono arrivate le carte. È la fine di agosto.

La foresteria dell’Asinara diventa una succursale dell’ufficio istruzione del Tribunale di Palermo. Migliaia di fogli, la confessione di Tommaso Buscetta, la documentazione bancaria dei cugini Salvo di Salemi, le perizie balistiche sull’omicidio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Poi, una mattina, arriva la comunicazione ufficiale: «Potete tornare in Sicilia».

Nemmeno qualche settimana dopo un milione di pagine vengono trasferite nella cancelleria del Palazzo di Giustizia. È l’atto di accusa contro la mafia di Palermo. Il maxi processo inizierà nel febbraio del 1986 e si concluderà nel dicembre del 1987 con 19 ergastoli e pene per 2665 anni di carcere. Il primo successo dello Stato contro Cosa Nostra. Nel frattempo a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sarà notificata in ufficio una fattura da saldare: 415.800 lire a testa per le bevande consumate durante i venticinque giorni all’Asinara. È il conto dell’amministrazione penitenziaria, uno dei tanti “regali” dello Stato italiano ai giudici del pool antimafia.

AGOSTO 1985, PALERMO-ASINARA “Nell’anno 1985, del quale stiamo parlando, vi fu anche la cosiddetta estate maledetta di Palermo. Ai primi di agosto vennero uccisi i commisari di polizia Montana e Cassara`, strettissimi collaboratori del pool antimafia. La situazione di tensione nella citta` divento` cosı` forte che il prefetto di Palermo, dottor Finocchiaro, mi prego` di raggiungerlo immediatamente per convincere Antonino Caponnetto, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e le loro famiglie ad andare via da Palermo, perche´ lo stato di tensione faceva dubitare di poter garantire la loro incolumita`. Mi recai dal consigliere Caponnetto, che era ospitato nella caserma della Guardia di finanza, avendo la famiglia a Firenze, che mi disse:

«Porta via Giovanni, Paolo e tutti. Vai a dirglielo immediatamente, li chiamero` anch’io, ma io non mi muovo di qua perche´ mai si dovra` dare l’immagine della giustizia che fugge davanti alla mafia». Fu cosı` che il giorno dopo, organizzato un trasporto con aerei speciali, giunsero tutti ad Alghero, per proseguire in macchina verso Porto Torres, da cui raggiunsero l’Asinara su motovedette della Polizia. Io arrivai all’Asinara il 15 agosto,

avendo gia` ordinato l’approvvigionamento e il trasporto di scaffali, macchine da scrivere, carta e tutto quanto era necessario per lavorare. Lı` restarono per circa due mesi, anche se Giovanni volle assolutamente rientrare a Palermo, anche per un solo giorno, al fine di partecipare alla commemorazione in occasione dell’anniversario della morte del consigliere Rocco Chinnici.”

[…..]

“Tutti ricordano che ai giudici Falcone e Borsellino furono inviati i conti da pagare per il periodo di permanenza all’Asinara nel 1985. Di questa decisione, assunta dagli uffici del dottor Amato, anche il Ministro fu informato solo dai giornali che pubblicarono i legittimi commenti ironici dei magistrati,”

Liliana Ferraro, audizione 16 febbraio 2011.

IL MOTORINO Nell’Agosto del 1985 le famiglie Falcone e Borsellino, come tutti ricorderete, vennero “esiliate” all’Asinara, isola blindatissima, carcere di massima sicurezza quindi una botte di ferro. Però per ragazzi di 14,15,16 anni di sicuro era una noia mortale, bellissimo paesaggio ma nessun possibile divertimento; e così i divertimenti bisognava cercarseli.. Paolo Borsellino e Giovanni Falcone lavoravano fino a tardi e di notte, perchè di giorno faceva molto caldo per cui il pomeriggio Falcone era solito schiacciare il suo riposino, dalle 14 alle 15/16 non c’era per nessuno. Un pomeriggio mentre stava sonnecchiando sentì- “Brrrrr,brrrrr,brrrr,bbrrrrbrrr,”. Un motorino sgangherato e smarmittato che passava e si fermava sotto la sua finestra accelerando per farsi sentire. Pensò fosse un caso. Alla sera a tavola, mentre erano tutti insieme,il giudice raccontò la cosa- “Non ho potuto chiudere occhio..c’è uno che si è divertito a passarmi sotto la finestra con un motorino e accelerava, per me la fa apposta..”. Sentendo ciò Paolo Borsellino, sotto al tavolo, dava calci a Manfredi nelle gambe, e questi si tratteneva a stento dal ridere…Continuò sta tiritera col motorino per qualche giorno ma Falcone si era già accorto che si trattava di Manfredi e l’aveva “dolcemente” rimproverato.. Ma niente, Manfredi, indomito, continuava a passare e spassare sotto la finestra. Così, la sera, i calci sotto al tavolo glieli dava Falcone perchè Manfredi, al padre, aveva promesso che non si sarebbe ripetuto e il giudice non voleva che l’amico si accorgesse che il figlio gli aveva disobbedito. Si era creata una complicità tra Falcone e Manfredi, impazziva per Manfredi…lo adorava. Però il motorino ad un certo punto sparì. Va beh che lo adorava ma aveva pur bisogno di riposare. Chissà chi fu a farlo sparire. Fatto sta che sull’Isola quel motorino non si trovò più e pensare che era piccola e con un carcere di massima sicurezza. E questo è parte di quell’episodio che la signora Agnese raccontò nel suo libro. “Fino a quando, una mattina, Manfredi si alzò e non trovò più il suo cavallo di battaglia. Che risate, Giovanni e Paolo. Credo che in quei mesi caldissimi Giovanni realizzò anche un piccolo sogno: Manfredi diventò il figlio che non aveva mai avuto. Giocavano spesso, a pranzo si davano persino i calci sotto il tavolo. Sembravano due fratellini monelli. Manfredi non rinunciò comunque a fare le sue indagini per ritrovare il motorino: convocò addirittura gli agenti della scorta e quelli della polizia penitenziaria che stavano a guardia dell’isola, chiese ai familiari. Ma niente. Sospettò persino che la moto fosse finita in mare. Quasi sento le sue voci di protesta. E sento Giovanni che lo prende in giro, mentre Paolo sorride.” La fine di quel motorino non la conosceremo mai.

“ERA D’ESTATE”, IL FILM DI FIORELLA INFASCELLI CHE RACCONTA I 25 GIORNI TRASCORSI NEL 1985 DALLE FAMIGLIE DI PAOLO BORSELLINO E DI GIOVANNI FALCONE SULL’ISOLA DELL’ASINARA, UN TRASFERIMENTO AFFRETTATO PER RAGIONI DI SICUREZZA. Manfredi Borsellino, ora commissario di polizia a Cefalù, allora era adolescente. Da quell’estate non è più tornato all’Asinara. “Purtroppo”, dice. “Perché so per certo che mi farebbe ripiombare in un momento della mia vita tanto drammatico quanto gioioso”.

Si è riconosciuto nel bambino Manfredi? “Mi sono riconosciuto in quel prendere la vita “dal verso giusto”, nel cogliere di quella stranissima e sorvegliatissima vacanza gli aspetti positivi. Ero consapevole delle ragioni per le quali ci trovavamo su quell’isola, ma ero altrettanto consapevole di vivere una esperienza unica, circondato dall’affetto e dalla protezione di istituzioni che, allora, avevano a cuore la vita di due dei loro servitori migliori”. Il film le ha evocato spunti di verità su quell’esperienza di convivenza forzata? “Era d’estate” è il film che meglio e più di tutti, ad esempio, indugia sul particolare rapporto tra nostro padre e Giovanni Falcone, anche sul rapporto tra quest’ultimo e me o tra mia madre e Francesca Morvillo, insomma ne esce fuori un quadro di famiglia allargata”. Ricorda il primo incontro con Falcone? “Lo conobbi all’inizio degli anni Ottanta, non avevo neanche 10 anni; ma i suoi tratti caratteriali più nascosti vennero fuori proprio durante quel soggiorno forzato all’Asinara, dove evidentemente proprio questa “famiglia allargata” lo portò ad essere assai diverso da quella persona austera che conoscevo “. È vicino alla realtà il legame bello tra lei e Falcone che si vede nel film? “Sì, posso dire che lui, durante quel breve periodo in cui mio padre si assentò per i primi problemi di salute di mia sorella, si affannò quasi a farmi da secondo padre, o da zio, risultando talvolta anche comico ai miei occhi ma terribilmente umano”. Borsellino e Falcone insieme, un’intesa, un sodalizio fortissimi. “Nostro padre, confortato dalla presenza di chi considerava un fratello, riusciva a tenere alto il morale di tutti, anche quello di Giovanni che talvolta “finiva sotto i tacchi”. Quei due insieme erano una forza della natura”. Lei ha scritto un racconto dallo stesso titolo del film. “Sì, “Era d’Estate” è il titolo di una raccolta di racconti di uomini e donne che in quella terribile estate del ’92 erano poco più che ventenni (Ed. Vittorietti, autori Roberto Puglisi e Alessandra Turrisi). Tra questi c’è è anche il mio: credo rimarrà l’unica volta in cui ho trovato la forza di raccontare quei 57 giorni tra Capaci e Via d’Amelio, in cui lo Stato ha perso i suoi figli migliori e noi un padre meraviglioso che immaginavamo immortale”. Da La Repubblica

9.11.2015 – MAXI PROCESSO ALLA MAFIA, QUEI GIUDICI ISOLATI ALL’ASINARA. MANFREDI BORSELLINO racconta la storia del trasferimento forzato nell’isola dove il padre e Giovanni Falcone istruirono il maxi processo ai capi di Cosa Nostra –Gianni Bazzoni Ricordo di avere trascorso quasi un mese in una sorta di paradiso terrestre e di essermi sentito protetto come poche volte nella vita. Credo che questa sensazione fosse comune anche ai miei genitori e alle mie sorelle. Non avevo ancora compiuto 14 anni per cui, rispetto a Lucia, avvertii meno il peso di quella vacanza forzata, direi quasi di deportazione. É una esperienza che già allora segnò indelebilmente oltre a mia sorella Lucia anche il sottoscritto e la più piccola Fiammetta. No, non era tanto la presenza sulla stessa isola di pericolosi criminali (comunque rinchiusi in strutture inaccessibili) a turbarci, bensì l’assoluto isolamento in cui eravamo costretti».

Qual’era lo stato d’animo? «Ci adattammo presto all’isolamento e capimmo che (allora) le istituzioni, soprattutto quelle romane, ci erano vicine. Mi piace ricordare la figura di Nino Caponnetto (il capo del pool antimafia, ndc), senza il quale quello che passerà alla storia come il maxiprocesso non si sarebbe mai celebrato. Ma soprattutto nostro padre e Giovanni Falcone avrebbero perso la vita già allora. Fu lui, infatti, a volere (e organizzare) fortemente quel tempestivo trasferimento sull’isola, proteggendo i due giudici come fossero suoi figli. Questa figura non è più esistita e chi nell’estate del 1992 avrebbe potuto – oltre che dovuto – adottare decisioni drastiche per salvare la vita a nostro padre e non solo, non le adottò ma non fece nulla perché altri le adottassero».

Accadde tutto in fretta, vi trovaste nell’insolita situazione di convivere in un’isola-carcere popolata anche di mafiosi… «É una esperienza che già allora segnò indelebilmente oltre a mia sorella Lucia anche il sottoscritto e la più piccola Fiammetta. No, non era tanto la presenza sulla stessa isola di pericolosi criminali (comunque rinchiusi in strutture inaccessibili) a turbarci, bensì l’assoluto isolamento in cui eravamo costretti».

Qual’era lo stato d’animo? «Ci adattammo presto all’isolamento e capimmo che (allora) le istituzioni, soprattutto quelle romane, ci erano vicine. Mi piace ricordare la figura di Nino Caponnetto (il capo del pool antimafia, ndc), senza il quale quello che passerà alla storia come il maxiprocesso non si sarebbe mai celebrato. Ma soprattutto nostro padre e Giovanni Falcone avrebbero perso la vita già allora. Fu lui, infatti, a volere (e organizzare) fortemente quel tempestivo trasferimento sull’isola, proteggendo i due giudici come fossero suoi figli. Questa figura non è più esistita e chi nell’estate del 1992 avrebbe potuto – oltre che dovuto – adottare decisioni drastiche per salvare la vita a nostro padre e non solo, non le adottò ma non fece nulla perché altri le adottassero».

Suo padre e Falcone non presero bene quel trasferimento. Lo considerarono una perdita di tempo che poteva mettere a rischio il maxiprocesso. É vero? «Mio padre all’inizio subì maggiormente quello spostamento improvviso, sapeva delle ripercussioni negative che avrebbe esercitato sulla primogenita e non avrebbe mai voluto strapparci ai nostri giochi e ai nostri amichetti. Con il passare dei giorni però si creò un clima speciale, ci sentivamo come a casa. Il luogo d’improvviso ci sembrò familiare e accogliente. E questo grazie all’allora direttore del carcere Francesco Massidda e a un agente di custodia, un ragazzo allora, Gianmaria Deriu, che non smetteremo mai di ringraziare per l’amore, la spontaneità e la professionalità con cui si prese cura di tutti noi. Nascondendo i suoi stessi disagi derivanti dalla lontananza dalla famiglia».

Alla fine il meno triste fu proprio lei? «Gianmaria mi fece conoscere il mondo delle motociclette, ci salii sopra per la prima volta, abbozzai qualche percorso. Ero un bambino (lo sono ancora oggi per certi versi) molto curioso, ogni giorno che trascorrevo su quell’isola per me era un giorno nuovo, mai uguale agli altri. Ero affascinato dalla natura, dagli animali e dalla poca gente che l’abitava: persone semplici, schiette, che sul continente è difficile incrociare».

Non furono facili però quei giorni sull’isola-carcere, anche con Falcone… «É vero, ma con Giovanni Falcone a parte qualche screzio iniziale vi fu un rapporto di complicità, tanto che mio padre si assentò per qualche giorno rientrando con Lucia a Palermo e lui sentì quasi di farne le veci. Giovanni forse non era abituato per così tanti giorni a dividere lo stesso tetto e convivere con dei bambini, penso che poche volte nella vita si sentì di fare parte di una famiglia allargata come in quell’estate».

Lo Stato presentò il conto del soggiorno, 415.800 lire , lo ricorda? «Nostro padre ci scherzava sù, raccontava l’episodio con ironia. Non mi meraviglia se non chiese il rimborso. D’altra parte era solito pagare di tasca propria il carburante delle autovetture blindate di Stato che, tra l’altro, sovente guidava di persona non avvalendosi di autisti».

Due ricordi su tutti, il più bello e il più brutto che si porta dietro a distanza di trent’anni… «Il più bello quando eravamo riuniti intorno ad un tavolo per pranzo e cena, regnava una grande armonia e pareva veramente che ci si fosse dati appuntamento in un paradiso terrestre. Un paradiso dei giusti. Il più brutto lo anticipo al momento in cui fummo prelevati dalla villa dei nonni materni per essere portati in aeroporto e partire poi per l’Asinara. Eravamo frastornati, i vicini di casa piangevano come se non ci dovessero mai più vedere. Mio padre stesso, che pareva tenere sempre ogni situazione sotto controllo, lo vedevamo per la prima volta non padroneggiare l’evento. Insomma, brutti momenti, solo in parte compensati dai giorni che seguirono sull’isola». La Nuova Sardegna 8 .11.2015