“Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”.

3 settembre 1982, COSA NOSTRA UCCIDE IL PREFETTO DALLA CHIESA

Carlo Alberto dalla Chiesa – (Saluzzo, 27 settembre 1920 – Palermo, 3 settembre 1982). Figlio di un generale dei Carabinieri, laureato in giurisprudenza e successivamente anche in scienze politiche, entrò nell’Arma durante la seconda guerra mondiale e partecipò alla Resistenza.

Dopo la guerra combatté il banditismo prima in Campania e quindi in Sicilia; dopo vari periodi a Firenze, Como, Roma e Milano, tra il 1966 e il 1973 fu nuovamente in Sicilia dove, con il grado di colonnello, comandante della Legione Carabinieri di Palermo, indagò su Divenuto generale di brigata a Torino dal 1973 al 1977, fu protagonista della lotta contro le Brigate Rosse; fu lui a fondare il Nucleo Speciale Antiterrorismo, “il nucleo speciale di polizia giudiziaria”,attivo tra il 1974 e il 1976.

Promosso generale di divisione, fu nominato nel 1978 Coordinatore delle Forze di Polizia e degli Agenti Informativi per la lotta contro il terrorismo, con poteri speciali. Dal 1979 al 1981 comandò la Divisione Pastrengo a Milano; tra il 1981 e il 1982 fu vicecomandante generale dell’Arma.

Nel 1982 il governo lo nominò prefetto di Palermo con l’intento di ottenere contro Cosa nostra gli stessi brillanti risultati ottenuti nella lotta al terrorismo.

Fu ucciso a Palermo pochi mesi dopo il suo insediamento in un attentato mafioso dove perirono anche la moglie e l’agente di scorta Domenico Russo.

- Abbraccio di Pertini a Nando Dalla Chiesa

- Annuncio al Tg1 dell’uccisione di Dalla Chiesa

- Buscetta svela un patto contro Dalla Chiesa

- Cappuzzo: Dalla chiesa non l’ho disarmato io

- Così uccidemmo Dalla Chiesa

- Dalla Chiesa il giorno delle divisioni

- Dalla Chiesa indagava su Kashoggi

- Dalla Chiesa rivive in un museo

- Dalla Chiesa spiava Andreotti

- Dalla Chiesa, L’eroe e il dubbio

- Emanuela, Andreotti e il generale

- I Dalla Chiesa contro Andreotti

- Il generale – a cura Arma dei Carabinieri

- Intervista di Biagi a Dalla Chiesa un anno prima

- Intervista di Enzo Biagi

- La lotta del generale

- La speranza tradita dei siciliani onesti

- La verità di Dalla Chiesa

- L’eredità di Dalla Chiesa

- Lo stato sarà parte civile per il delitto Dalla Chiesa

- L’ultima intervista a Giorgio Bocca

- Mafia e politica intervista E. Biagi

- Non scordare Dalla Chiesa

- Nota biografica

- Per Dalla Chiesa il gelo di Palermo

- Per saperne di più

- Raccontato dalla nipote

- Ricordo di padre

- Servizio TG1

- Tutti gli uomini del generale

- 100 giorni a Palermo – Film

- Rivivendo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

- Carlo Alberto Dalla Chiesa – La Storia siamo noi

- Dalla Chiesa è solo

- Il Generale deve morire

28.9.2023 – DALLA CHIESA: a Como una targa dove abitò con la famiglia

Como, una targa in via Milano in ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Al civico 198 di via Milano il generale Dalla Chiesa visse assieme alla sua famiglia tra il 1952 e il 1954.

In quel periodo infatti è stato comandante della Compagnia Carabinieri di Como. La targa – voluta dai condomini dello stabile – reca la scritta “In questo stabile abitò con la sua famiglia Carlo Alberto Dalla Chiesa, comandante della compagnia dei carabinieri di Como, tra il 1952-54”.

Presenti all’inaugurazione le autorità civili e militari della città. Vittoria Dolci ESPANSIONE TV 28.9.2023

- 29.9.2023 La Provincia

- 28.9.2023 Espansione TV

- 28.9.2023 Ciao Como

- 25.9.2023 La Provincia

- 23.9.2023 La Provincia

- 22.9.2023 Como Zero

In foto il Colonnello GIUSEPPE COLIZZI, Comandante provinciale dei Carabinieri

IMMAGINI EVENTO

3.9.2022 Il sentito omaggio dei carabinieri al generale Dalla Chiesa: fu comandante della compagnia di Como

Fu in servizio nel capoluogo lariano nei primi anni Cinquanta.Questa mattina, 3 settembre 2022, alla caserma del comando provinciale dei carabinieri di Como, su iniziativa del comandante Ciro Trentin, si è tenuta la cerimonia di apposizione di un bassorilievo in bronzo raffigurante il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, di cui ricorre il quarantennale del barbaro omicidio ad opera della mafia. La targa è stata realizzata dall’artista padovano Walmer Peccenini.

Documenti conservati in Prefettura – Ricordo del Prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa

L’uomo e il generale – MOSTRA

LA MORTE DI CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E IL MISTERO SUI COMPLICI OCCULTI DEI KILLER MAFIOSI

La direttiva del colonnello Dalla Chiesa…

‘Il nostro generale’, Sergio Castellitto è Dalla Chiesa: “Un uomo di pace in divisa che ha vissuto sempre in guerra”

Il nostro generale, Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Un titolo affettuoso per un ritratto che vuole essere non solo storico – mettere in fila gli anni del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal generale nel Nord Italia degli anni 70 per combattere l’attacco delle Brigate Rosse allo Stato – ma anche molto privato. Sergio Castellitto, interprete perfetto, ha trascorso un lungo pomeriggio con Rita Dalla Chiesa, che chiama il generale ucciso quarant’anni fa solo “papà”. Al Torino Film Festival sono state presentate due puntate della serie di Lucio Pellegrini (diretta anche da Andrea Jublin) che andrà in onda su Rai 1 il 9, 10, 16 e 17 gennaio, prodotta da Rai Fiction e Stand by me.

“Un uomo di pace in divisa, che ha vissuto tutta la vita in guerra, dalla Seconda mondiale a quella al terrorismo fino alla mafia. Uomini così non li fanno più, anche antropologicamente – dice Castellitto – Per il Paese la sua morte è una ferita ancora aperta. Per questo era importante per me raccontarlo anche attraverso il vissuto della sua famiglia, i suoi figli. Sono loro a essere rimasti orfani, sono quelli danneggiati dalla Storia. Vivevano in una situazione di prigionia, la figlia costretta a sposarsi in caserma e il funerale della moglie in un hangar”.

“Anche per questo volevo tentare – spiega l’attore – di mettere in scena la natura di un uomo capace di affermazioni romantiche che non so se oggi, col cinismo e l’ironia sbagliata di questa epoca, potrebbero risultare retoriche: certe cose, diceva, si fanno per poter continuare a guardare in faccia i nostri figli'”. La serie arriva alla 40esima edizione del Festival piemontese, “è una coincidenza speciale, è bello che sia qui”, commenta Castellitto.

La serie parte dal 1973, quando il generale Dalla Chiesa viene trasferito da Palermo – dove era impegnato nella lotta alla mafia – a Torino dove le Brigate Rosse stanno iniziando a rivendicare le loro prime azioni di propaganda armata: è il primo a capire l’entità del pericolo per la democrazia e la necessità di una lotta con nuovi mezzi investigativi.

Per il suo Nucleo sceglie giovani fortemente specializzati, capaci di muoversi negli ambienti vicini ai brigatisti: per i “ragazzi del generale” la lotta al terrorismo diventa un impegno totalizzante. La serie affronta anche il capitolo legato alla P2: in un momento di solitudine professionale il generale viene avvicinato, “ho firmato quella domanda – racconta alla moglie – ma poi mi tirerò indietro”. “Non volevamo nascondere le poche ombre di Dalla Chiesa, un momento di opacità in un periodo storico italiano confuso e complesso – spiega Pellegrini – nelle puntate successive si vedranno i danni di quella iscrizione, quando saranno rese pubbliche le liste degli appartenenti. E contribuiranno al suo isolamento, una delle ragioni per cui è stato formalmente allontanato dall’arma, anche se le ragioni materiali erano altre”. Castellitto: “Dalla Chiesa è caduto nella seduzione melmosa della P2 quando si sentiva isolato, i suoi grossi nemici erano dentro l’arma, lui era stato demansionato”.

Questa serie per Castellitto ha “il valore di testimonianza, di memoria. Si parla dell’incapacità di conservare il ricordo della nostra storia, che non si studia paradossalmente a scuola, e che andava raccontata”.

I primi 4 episodi

Chi era il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Il 3 settembre del 1982, 40 anni fa, veniva ucciso a Palermo l’uomo mandato a combattere quella che era chiamata la guerra di mafia: più di un morto al giorno in città in quel periodo. Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva partecipato alla resistenza e aveva partecipato alla lotta alle Brigate Rosse

La resistenza, la lotta al terrorismo, quella al banditismo e alla mafia. Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale dei Carabinieri, è artefice di tutto questo e la sua vita si intreccia con la storia del nostro Paese. Il futuro generale Dalla Chiesa è nato a Saluzzo, in Piemonte nel 1920 ed è morto a Palermo il settembre del 1982. Era in Sicilia da appena 120 giorni, lui, l’uomo che aveva sconfitto le Brigate Rosse, mandato, come prefetto, a combattere la guerra di mafia che faceva più di un morto al giorno in quegli anni a Palermo. Lo uccise, quarant’anni fa, la mafia. Uccise lui, la seconda moglie, Emanuela Setti Carraro, e l’agente di scorta Domenico Russo. Lo uccise quasi prima ancora che potesse davvero cominciare a lavorare. L’Arma era nel suo dna. Figlio di un generale dei Carabinieri entrò nell’Arma durante la seconda guerra mondiale, dopo aver fatto parte dell’esercito. Il giorno dell’armistizio, l’8 settembre del 1943 era al comando della tenenza di San Benedetto del Tronto per poi passare al comando provinciale di Ascoli Piceno. Si era appena laureato in giurisprudenza.

Si rifiutò di partecipare alla ricerca e agli arresti dei partigiani. Fuggì prima di essere catturato delle forze tedesche occupanti e si unì alla resistenza, diventando uno dei responsabili delle trasmissioni radio clandestine di informazioni per gli americani. Nel dicembre del 194 passò le linee nemiche e entrò nella parte d’Italia già liberata. Fu incaricato di garantire la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri dell’Italia liberata a Roma e poi passò a Bari dove studiò scienze politiche e conobbe Dora Fabbo, che nel 1946 sarebbe diventata sua moglie e madre dei tre figli, la conduttrice televisiva Rita, Nando e Simona.

Passò dalla Campania e dalla Toscana prima di essere inviato a Palermo. Qui il suo impegno fu rivolto alla lotta al banditismo contro gruppi come quello di Salvatore Giuliano. Indagò sulla scomparsa, a Corleone, del sindacalista socialista Placido Rizzotto, per cui venne accusato il boss della mafia Luciano Liggio. Negli anni fu a Como, Roma e Milano per tornare in Sicilia dal 1966 al 1973, anni in cui le sue esperienze si intrecciarono con quelle di altre personalità dello Stato che sarebbero state uccise dalla mafia come Pio La Torre e Boris Giuliano.

Dalla Chiesa fece rapporti, studiò la mafia. Conoscere il nemico, impararne metodi e personalità fu metodo fondamentale per gli anni che sarebbero venuti, quelli della lotta al terrorismo delle Brigate Rosse. Selezionando dieci ufficiali, creò nel maggio del 1974 il Nucleo Speciale Antiterrorismo, che riuscì a catturare a Pinerolo Renato Curcio e Alberto Franceschini. Determinante la collaborazione di Silvano Girotto, detto frate mitra. In nucleo fu sciolto due anni dopo criticato per i metodi usati nell’infiltrazione degli agenti tra i brigatisti.

Nel febbraio del 1978 perse, per un infarto, la moglie Dora. In quell’anno, quello del sequestro e dell’uccisione di Aldo Moro, riprese la sua lotta contro le Brigate Rosse. Il 9 agosto fu nominato Coordinatore delle Forze di Polizia e degli Agenti Informativi per la lotta contro il terrorismo, con poteri speciali per diretta determinazione governativa. Aveva poteri speciali, contestati soprattutto a sinistra come atto di repressione. Anche questi portarono al blitz nel covo di via Montenevoso a Milano, dove furono ritrovate carte riguardanti Aldo Moro, tra le quali un presunto memoriale dello leader democristiano.

Dell’anno successivo è il rapporto con il pentito brigatista, Patrizio Peci. Con le sue rivelazioni contribuì alla sconfitta delle BR, come l’irruzione di via Fracchia, a Genova. Seguì un periodo di indagini, con operazioni non sempre di successo, a causa anche di false e mancate informazioni, periodo di isolamento all’interno dell’Arma.

Il 16 dicembre 1981 dalla Chiesa venne nominato Vicecomandante generale dell’Arma, massima carica raggiungibile per un ufficiale generale dei Carabinieri. Il 6 aprile del 1982 il Consiglio dei ministri lo nominò prefetto di Palermo. Si insediò in città il 30 aprile, giorno dell’omicidio di Pio La Torre.Il governo Spadolini sperava che l’uomo che aveva sconfitto le brigate rosse potesse fare lo stesso con la mafia. «La mafia è cauta, lenta, ti misura, ti ascolta, ti verifica alla lontana» diceva, non convinto che si potesse affrontare come era stato affrontato il terrorismo. Nell’estate di quell’anno sposò in seconde nozze Emanuela Setti Carraro. Mai arrivarono i poteri speciali che gli erano stati promessi: «Mi mandano in una realtà come Palermo con gli stessi poteri del prefetto di Forlì».

Studiò le famiglie mafiose, ne fece un organigramma e spiegò, anche in una intervista a Giorgio Bocca, che la mafia doveva essere combattuta strada per strada, rendendo evidente alla criminalità la massiccia presenza di forze dell’ordine.

La sua fu una morte annunciata, dal clima di quella Palermo, ma anche da una telefonata anonima fatta fine agosto ai carabinieri di Palermo: «l’operazione Carlo Alberto è quasi conclusa, dico quasi conclusa». Alle 21 e 15 del 3 settembre 1982, ventiquattro giorni prima del suo sessantaduesimo compleanno, la A112 sulla quale viaggiava il prefetto, guidata dalla moglie, fu affiancata in via Carini a Palermo da una BMW, dalla quale partirono alcune raffiche di Kalashnikov AK-47, che li uccisero entrambi. Morì 12 giorni dopo in ospedale l’agente di scorta Domenico Russo che seguiva con un’altra auto quella del generale.

Nel giorno dei funerali ci furono proteste contro i politici accusati di aver lasciato solo il generale, unico risparmiato il presidente della Repubblica, Sandro Pertini. La figlia Rita chiese che fossero immediatamente tolte le corone di fiori inviate dalla Regione Siciliana. Sul feretro del padre volle il tricolore, la sciabola, il berretto della sua divisa da Generale con le insegne e la sciarpa. Il cardinale Pappalardo citò Tito Livio: «Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici e questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Povera la nostra Palermo». Per i tre omicidi sono stati condannati all’ergastolo come mandanti i vertici di Cosa nostra: Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Nenè Geraci. di Chiara Pizzimenti VANITY FIRE 3.9.2022

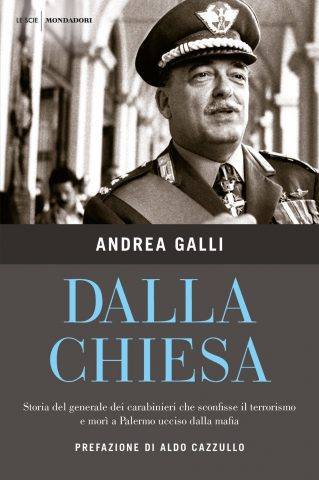

Carlo Alberto Dalla Chiesa di Andrea Galli

- Presentazione a COMO al Teatro Sociale – Le IMMAGINI

- Servizio TG Espansione TV

- Presentazione a Torino

Carlo Alberto Dalla Chiesa, giovanissimo incursore durante la Seconda guerra mondiale, dopo l’8 settembre partigiano sulle coste adriatiche, poi in Sicilia a caccia di latitanti nelle campagne dove spadroneggiava il bandito Giuliano, quindi a Milano alle prese con alcuni grandi delitti «mediatici» in una città in pieno boom economico. Per il generale Carlo Alberto dalla Chiesa questi furono gli esordi di una straordinaria carriera da comandante, sempre in prima linea nella lotta alla criminalità e al servizio dello Stato. Nella lunga battaglia contro la mafia, quando sfidò il sistema di potere dei boss e si scontrò con la loro capacità di «aggiustare» i processi ed evitare condanne, e poi negli anni bui del terrorismo, quando fu chiamato a guidare la ferma reazione delle istituzioni contro la minaccia eversiva delle Brigate rosse, il generale fu sempre sul campo accanto ai propri uomini, e unì carisma, intuito, coraggio a un metodo d’indagine che avrebbe fatto scuola.

Marito e padre affettuoso, fine psicologo (i principali pentimenti di brigatisti furono merito suo), Carlo Alberto dalla Chiesa è stato, innanzitutto, un carabiniere. E il congedo dall’Arma, in occasione della sua nomina a prefetto di Palermo, fu un dolore che faticò a descrivere: scelto ancora una volta dalla politica come uomo della provvidenza, nella stagione più sanguinosa della guerra di mafia fu lasciato solo, quando Cosa nostra decise di eliminarlo perché in poco tempo aveva svelato interessi criminali che solo anni dopo sarebbero emersi con chiarezza dalle inchieste giudiziarie. Attingendo a rapporti e informative, visitando i luoghi che lo videro cogliere successi investigativi, tra pedinamenti e arresti, e soprattutto condividendo segreti operativi e retroscena inediti degli uomini che gli furono accanto, Andrea Galli ha ricostruito in queste pagine la vicenda umana e professionale del più famoso carabiniere d’Italia, trentacinque anni dopo il tragico attentato di via Carini a Palermo, il 3 settembre 1982, e insieme ha tracciato un racconto che, dal secondo dopoguerra a oggi, segue il filo rosso della drammatica e spesso misteriosa storia del nostro Paese, ripercorsa attraverso la biografia di un suo indimenticato protagonista chiamato a «essere al centro della fiducia e della credibilità dello Stato».

Infida è Palermo nell’estate del 1982, con il suo prefetto che va e viene da Roma e aspetta <> che nessuno gli vuole dare. Incontri al ministero degli Interni, promesse, rassicurazioni, riunioni interminabili al Viminale per decidere chi è <> e chi deve <>.

Il prefetto dalla Chiesa o il presidente del governo siciliano Mario D’Acquisto, come recita l’articolo 31 dello statuto speciale della Regione?

Si discute per settimane, inutilmente. E intanto, ogni sera, si aggiorna la conta dei morti.

Il caldo è insopportabile, quaranta gradi all’ombra. In Sicilia è l’estate più bollente dell’ultimo quarto di secolo. Le <> di Mondello sono prese d’assalto dai villeggianti, il depuratore è guasto e scarica i suoi liquami nelle acque color pastello del golfo.

La città mattatoio ha i suoi predestinati, l’altra città sembra indifferente. Gelo di melone e Corvo bianco di Salaparuta.

Il generale dalla Chiesa? <>, ironizzano in Questura.

Il generale dalla Chiesa? <>, si affrettano a far sapere gli ermellini del Palazzo di Giustizia, procuratori generali e presidenti di Corti di Appello che non dedicano alla mafia neanche un cenno nelle loro relazioni all’inaugurazione degli anni giudiziari.

Il generale dalla Chiesa? <>, risponde Salvo Lima, potente di Palermo.

Il carabiniere più famoso d’Italia è ostaggio nella città più spietata d’Italia.

Gli abitanti sono poco più di 700 mila, i disoccupati ufficiali 120 mila. Ma il denaro scorre a fiumi, c’è un popolo che campa con traffici di droga e contrabbando, commerci illegali piccoli e grandi, si sfama nel sottobosco, ingrassa con gli appalti pubblici.

E stanno arrivando altri soldi per Palermo.

Più di 5.250 i miliardi di lire per opere della Regione e altri 1.000 del Comune per il risanamento di un centro storico -unico in Europa- ancora devastato dalle bombe della seconda guerra. Si aspettano anche 500 miliardi per costruire case, sempre nuove case. A Cardillo. Ad Acqua dei Corsari. A Settecannoli.

Che cosa s’inventerà mai il generale per <>? Quali saranno le sue prime mosse? Come si muoverà il carabiniere -un <>, per giunta- in una Sicilia che non potrà mai e poi mai capire? (Attilio Bolzoni -UOMINI SOLI)

Sono trascorsi 38 anni da quella brutale serata palermitana che ricordiamo come i “Cento giorni a Palermo” del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa e di sua moglie Emanuela Setti Carraro. Ancora oggi non sappiamo tutta la verità su quella strage che ha segnato negativamente i siciliani, facendo precipitare quelli onesti in uno sconforto che li ha allontanati dalla speranza di liberarsi dalla mafia e dalla cattiva politica, corrosa e corrotta da Cosa nostra se non in alcuni casi essa stessa legata ai boss. Di quella serata porto impressa nella mia mente, fa tante scene e immagini televisive, questa foto che vedete qui: è il simbolo della Croce Rossa attaccato al parabrezza dell’automobile di Emanuela Setti Carraro. Ed è l’auto in cui questa donna che faceva parte della Croce Rossa è stata uccisa a colpi di kalashnikov assieme a suo marito il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. La sera del 3 settembre 1982 è cambiata la prospettiva di vita di molti di noi siciliani, giovani e vecchi. L’azione dei sicari inviati per uccidere il generale che dopo aver sconfitto il terrorismo, per 100 giorni è stato lasciato solo da quel governo che lo aveva dirottato in Sicilia. Di fatto lo hanno mandato a morire. Chi c’è dietro questa strage, chi l’ha decisa dopo centro giorni dall’arrivo di Dalla Chiesa a Palermo ancora non è stato accertato. Ma il vetro del parabrezza dell’auto crivellato di colpi accanto al simbolo della Croce Rossa è l’immagine di un conflitto che abbiamo vissuto e subìto. La Sicilia era in guerra e la Croce Rossa era li per aiutare. E questa immagine ci riporta alle persone innocenti assassinate da uomini che superano ogni limite. Ogni umanità, anche quella di sparare sulla Croce Rossa. E registriamo ancora una volta una politica che non ha aiutato le vittime innocenti. E registriamo che oggi ci sono boss in carcere che non hanno placato il loro odio per questo grande prefetto, per questo carabiniere che aveva gli alamari cuciti addosso. Ancora oggi ascoltiamo i mafiosi al 41bis che urlano contro di lui e lo dileggiano. Dileggiano la memoria. E questo non lo dobbiamo mai permettere. LIRIO ABBATE

La mattinata era frizzante con un sole meraviglioso. Nessuna rapina era segnalata nella giungla palermitana. Ero di pattuglia antirapina con Paolo detto Bud Spencer e Domenico.Decisi di entrare nel porto di Palermo. Ad un tratto, rimanemmo basiti nel vedere l’uomo più odiato di Cosa nostra, passeggiare sul molo: solo e senza scorta. Era il generale/prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa. Egli con la solita andatura e mani dietro la schiena procedeva come un normale cittadino, come un turista per caso. Guardai Paolo, che guidava e gli chiesi di invertire la marcia per avvicinare il prefetto. Feci un gesto come dire se avesse bisogno, ma egli con un sorriso e un saluto con la mano ci fece capire di no! Nel lato opposto, ci accorgemmo poi che sostava con l’auto blindata il collega Russo, che salutammo. Riprendemmo il servizio di pattuglia con la nostra auto-civetta: una potente 1750 Alfa Romeo (era l’unico capo pattuglia ad averla). L’incontro con Dalla Chiesa, avvenne qualche giorno prima che io venissi trasferito alla 5° Sezione di Ninni Cassarà. Infatti, la sera del 3 settembre 1982, ero reduce di un appostamento nel territorio di Michele Greco, insieme a Lillo Zucchetto. Avevamo iniziato la mattina presto e lo concludemmo col buio: senza pranzare, solo con un panino e un paio di bottiglie di acqua. Tant’è che rientrato in ufficio, Cassarà vedendomi distrutto, chiamò un autista e mi fece accompagnare a casa con la Volante. Giunto a casa, ad Acqua dei Corsari, mia moglie era affacciata al balcone, mentre mio cognato si stava avvicinando per salutarmi, quando la radio di servizio “Segnalazione di sparatoria in via Isidoro Carini”. Senza scendere dall’auto, dico all’autista, il collega Vincenso Sutera, “Vediamo chi è il morto”. Silenzio interrotto dalla voce concitata dal collega della Volante che era già arrivato sul posto: “Centraleeeeee!!! duplice omicidio la vittima è il Generale Dalla Chiesa”. Saluto con la mano mia moglie e mio cognato, accendo la sirena…….e di corsa in via Isidoro Carini. Vidi una scena raccapricciante: il volto di Emanuela Setti Carraro, era deturpato dai proiettili….più in la vidi il collega Russo ucciso dai killer. E la solita moto, già notata nell’omicidio di Pio La Torre (purtroppo vidi ammazzato anche lui), era stata notata da alcuni giorni, di fronte alla prefettura. A nessuno venne in mente di segnalarla. PIPPO GIORDANO

Il ricordo del generale Dalla Chiesa e il mistero della cassaforte. “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”, diceva il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa. Proprio con questa frase, il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani ha voluto ricordare il suo omicidio in occasione del 38° anniversario. Sono diverse le iniziative che avranno luogo a Palermo domani. Alle 8.30 nella caserma a lui intitolata, sede del Comando Legione Carabinieri Sicilia, in via Vittorio Emanuele, il Comandante Generale dell’Arma, generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, deporrà una corona d’alloro al busto dedicato all’eroe. Alle 9.30, in via Isidoro Carini, luogo del tragico evento, verranno deposte corone d’alloro dalle autorità politiche, militari e religiose. Alle 12 in via Vittorio Emanuele, i bambini dei quartieri Cassaro, Ballarò, Danisinni, Capo e Albergheria porteranno un omaggio floreale presso il cippo commemorativo dedicato al generale, a seguire verranno resi gli onori militari con l’esecuzione del “Silenzio”. Poi nella cattedrale di Palermo sarà celebrata la Santa Messa, officiata dall’Arcivescovo Corrado Lorefice, in suffragio delle vittime innocenti e in ricordo della rigorosa azione del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa di contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata mafiosa e ad ogni forma di illegalità. Alla cerimonia sarà presente il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. La giornata commemorativa si concluderà alle 18 a Villa Pajno, con l’esibizione musicale della “Massimo Kids Orchestra” del Teatro Massimo. Era il 3 settembre del 1982, quando un commando di Cosa Nostra faceva irruzione in via Carini, a Palermo, rompendo la quiete del silenzio con la furia dei kalashnikov. Tanti colpi, le urla e poi ancora il silenzio. Il generale Dalla Chiesa era stato ucciso insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo. Cento giorni dopo il suo insediamento nel capoluogo siciliano, Dalla Chiesa aveva cercato di smantellare le insidiose trame che la mafia stava imbastendo con la politica. L’eccidio presenta molte zone d’ombra, alcune delle quali riguardano proprio i momenti successivi alla morte. Quella stessa sera, infatti, scompaiono misteriosamente le carte del generale dalla sua casa e per sei giorni anche le chiavi della cassaforte, aperta ufficialmente il giorno 11 settembre. La chiave della cassaforte, invece, verrà rinvenuta esattamente otto giorni dopo gli omicidi. Presentava l’apposita targhetta di riconoscimento e si trovava all’interno di un cassetto, vicino alla cassaforte. La stranezza di quella circostanza riguarda proprio quel cassetto che era stato precedentemente ispezionato ma non era stata rinvenuta nessuna chiave. La cassaforte viene esaminata da cima a fondo dagli inquirenti ma non viene trovato nulla. Dove sono i documenti del generale? Perché è stato ammazzato? Cosa c’era dentro la sua cassaforte?Angelo Barraco UNIONE SARDA 2.9.2020

Andreotti non andò al funerale di mio padre. Preferiva i battesimi. Non posso negarlo. Con lui avevo una questione personale. Per via dell’assassinio di un prefetto che mi era caro. Ucciso a Palermo il 3 settembre del 1982. Che era stato al suo diretto servizio: lui capo del governo, il prefetto – allora generale dei carabinieri – alla guida della lotta al terrorismo. Una settimana dopo quel 3 settembre venne intervistato alla festa dell’Amicizia (ossia della Democrazia cristiana) da Giampaolo Pansa. Che gli domandò perché non fosse andato ai funerali del prefetto. “Perché preferisco andare ai battesimi”, rispose lui mandando in sollucchero il pubblico. Era la sua ironia, quella che deliziava politici e giornalisti cortigiani. Poi andò dai democristiani siciliani e li invitò tra gli applausi a respingere “il falso moralismo di chi ha la bava alla bocca”. Ricordai perciò subito quel che il prefetto mi aveva detto passeggiando in campagna qualche settimana prima di essere ucciso, per spiegarmi perché gli fosse così duro rappresentare la legge a Palermo: “Gli andreottiani ci sono dentro fino al collo”. Feci a un quotidiano alcuni di quei nomi, invitando a cercare nei loro ambienti di partito i mandanti del delitto e mi costò un marchio di infamia. Scoprii poi che l’uomo politico si era pubblicamente pronunciato contro la nomina a prefetto della vittima sostenendo che il vero pericolo venisse da Napoli e non da Palermo, dove pure avevano tirato giù in pochi anni tutte le più alte cariche istituzionali. Scoprii ancora che il prefetto, dopo un’intervista del sindaco (andreottiano) di Palermo aveva scritto al capo del governo, Giovanni Spadolini, di essersi sentito minacciato “dalla famiglia politica più inquinata del luogo”. Parole grandi, cupe, che Spadolini, galantuomo, lasciò senza risposta. Scoprii perfino che il prefetto neonominato era stato invitato a colloquio dal suo ex superiore e gli aveva “dato però la certezza che non avrò riguardo per i suoi grandi elettori in Sicilia”. E che questi gli aveva risposto facendo misterioso riferimento al rientro in Italia di Pietro Inzerillo in una bara e con un biglietto di dieci dollari in bocca. E scoprii ancora (me lo disse il giudice Falcone) che il kalashnikov che aveva ucciso Totò Inzerillo, il fratello di Pietro, era lo stesso che aveva ucciso il prefetto. A volte le questioni personali fanno vedere ciò che gli altri non vedono, per pigrizia, per sonno della ragione, o per questioni personali eguali e contrarie. A volte danno perfino il coraggio di dire ciò che gli altri tacciono. Fu allora che decisi di scrivere un libro per raccontare quel “delitto imperfetto” che aveva lasciato sullo sfondo alcune sagome ben individuabili. Lontane, sfumate, ma visibili. Come quando nulla di preciso si sa sui fatti ma molto si capisce del clima morale e delle affinità elettive. Prima di avvisi di garanzia e di processi. Per proteggermi scrissi il libro di nascosto e lo feci uscire in Francia. Pubblicarlo in Italia fu proibitivo, perché l’uomo era potente e riverito. Era rimasto quasi trenta volte immune da richieste di autorizzazione a procedere in Parlamento. E lo avevano appena applaudito a scena aperta anche alla festa dell’Unità (del Partito comunista) a Roma. Quando il libro uscì con Mondadori, grazie a Giulio Bollati e a Corrado Stajano, lui vergò per me sul Messaggero il suo commento: “Spero che possa pentirsi di quel che ha scritto”. Proprio così: “pentirsi”, non “ravvedersi”. Il marchio di infamia divenne a vita, perché il potere ha memoria di elefante e impersonale, si tramanda nelle generazioni. Chiamato a spiegare queste cose nel maxiprocesso, prima dichiarò il falso poi alluse a cose cattive dette dal prefetto nei miei confronti. Ne venne richiesta l’incriminazione in aula, ma ne uscì con un espediente da allibire. Alla fine il prefetto ebbe giustizia inaspettata in Cassazione. La mafia per vendicarsi delle mancate promesse di impunità uccise il capo degli andreottiani in Sicilia, i cui ricchissimi amici erano già finiti senza scampo nel processo. Lui dimenticò le cresime e anche i battesimi. E quella volta, dieci anni dopo, scese a Palermo per un funerale. Perché, come diceva Mao, ci sono morti più leggere di una piuma e morti che pesano come montagne. il Fatto Quotidiano, 7 Maggio 2013

<<GENERALE, QUESTA GUERRA E’ COSA NOSTRA>> (di Giuseppe Di Piazza) Il ritorno di Dalla Chiesa a Palermo, a dieci anni dalle sue ultime imprese antimafia, non poteva essere più amaro. Gli hanno buttato fra le gambe dozzine di morti, mettendo in corto circuito la già provatissima macchina investigativa palermitana. Amici e nemici del prefetto sanno che Carlo Alberto Dalla Chiesa, da quando ha assunto l’incarico siciliano, ha trascorso una sola giornata serena, quella delle sue seconde nozze con la giovane Emanuela Setti Carraro, sul lago di Garda. Perché fosse chiaro che il bersaglio “collaterale” della carneficina è proprio lo Stato, la mafia ha fatto la prima rivendicazione della sua storia martedì 10 agosto. Da nemmeno mezz’ora Salvatore e Pietro Di Peri, zio e nipote, mafiosi di Palermo est, erano caduti e una voce beffarda già telefonava al centralinista del quotidiano l’ora scimmiottando il linguaggio dei cronisti: <<Pronto, siamo l’équipe dei killer del triangolo della morte: con i fatti di stamattina l’operazione “Carlo Alberto”, in onore del Prefetto, è quasi conclusa. Dico quasi conclusa>>. Contemporaneamente, secondo lo stile terroristico, una decina di falsi delitti veniva comunicata a polizia e carabinieri. Alla vigilia di questo “sfregio” al prefetto-generale, proprio il giornale l’ora, commentando una dichiarazione di Dalla Chiesa a l’Unità (<>), aveva richiamato il più alto rappresentante dello Stato alla prudenza, scrivendo: << E’ già tanto se il generale Dalla Chiesa riuscirà a portare a casa un pareggio>>a “Vent’Anni Contro”, di Antonio Ingroia e Giancarlo Caselli, a cura di Maurizio De Luca «. Ho capito una cosa molto semplice, ma forse decisiva: gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi caramente pagati dai cittadini, non sono altro che i loro elementari diritti. Assicuriamoglieli, togliamo questo potere alla mafia, facciamo dei suoi dipendenti dei nostri alleati».

«IL MISTERO DELLE CARTE DI DALLA CHIESA. L’ULTIMA TRACCIA: “TRAFUGATE DALL’AUTO”»L’ultimo mistero sulla morte di Carlo Alberto dalla Chiesa è emerso durante le indagini sulla “Trattativa Stato-mafia”. Un anonimo ben informato, arrivato per posta a casa del pm Nino Di Matteo, sette anni fa, diceva: “Un ufficiale dei carabinieri in servizio a Palermo si è preoccupato di trafugare la valigetta di pelle marrone che conteneva documenti scottanti, soprattutto nomi scottanti riguardanti indagini che Dalla Chiesa stava cercando di svolgere da solo”. Il figlio di Dalla Chiesa, Nando, la ricorda bene quella borsa: “Mio padre la portava sempre con sé”, disse a Repubblica quando scrivemmo della nuova indagine aperta dai pm della Trattativa: “Era una borsa senza manico, con la cerniera. Dopo l’omicidio, c’eravamo chiesti che fine avesse fatto. In tutti questi anni abbiamo pensato che fosse andata persa, nel trambusto di quei giorni. Evidentemente, non era così”. Le parole del professore Dalla Chiesa hanno confermato che l’ultimo anonimo di Palermo era davvero ben informato, perché di quella borsa nessuno aveva mai parlato in inchieste giudiziarie o giornalistiche. I pm Nino Di Matteo, Roberto Tartaglia, Francesco Del Bene e Vittorio Teresi hanno provato a dare un nome a chi ha scritto l’anonimo, ma senza successo. Però, dall’Ufficio corpi di reato del palazzo di giustizia di Palermo è emerso un altro giallo: a sorpresa, la borsa, è saltata fuori, ma ripercorrendo i verbali si è scoperto che il contenuto è scomparso. Quella sera, scomparvero anche le carte che il prefetto dalla Chiesa conservava nella cassaforte di Villa Pajno. Uno dei misteri grandi di Palermo. Ora, bisogna tornare a ripercorrere il giallo delle carte scomparse dall’auto in cui il prefetto fu ucciso con la moglie Emanuela Setti Carraro, il 3 settembre del 1992.

I VERBALI La prima traccia, i magistrati la individuano nel verbale di sopralluogo della polizia scientifica, conservato nel fascicolo giudiziario sulla strage di via Carini. In quel verbale viene certificato che poco dopo le 21,30 del 3 settembre 1982 Carlo Alberto dalla Chiesa (già morto da una quindicina di minuti dentro la sua auto) tiene sulle gambe una borsa piena di carte. “Altri fogli legati da un elastico – prosegue il verbale – sono rinvenuti sotto il sedile lato guida”. Fra le carte giudiziarie, i pm trovano anche un secondo verbale – del 6 settembre – con una lettera di trasmissione della squadra mobile di Palermo alla Procura della Repubblica. Qui si parla della borsa del prefetto, ma non si fa alcun cenno ai documenti. Così, tre giorni dopo l’uccisione di Carlo Alberto dalla Chiesa, tutti i segreti del generale vengono inghiottiti nel ventre di Palermo. Ma non è ancora chiaro dove. Quelle carte sono scomparse nel tragitto fra la squadra mobile e la Procura? O nelle scale fra la Procura e l’ufficio corpi di reato? Nello scatolone riaperto nei sotterranei ci sono tanti drammatici ricordi di quella sera. C’è un fermaglio di Emanuela, c’ è un biglietto del traghetto Napoli-Palermo, c’ è anche la lista dei regali di nozze di Carlo Alberto dalla Chiesa e di Emanuela Setti Carraro, che si erano sposati il 10 luglio. Nessuna traccia, invece, dei documenti che c’erano nella borsa di pelle. E neanche di quei fogli che erano sotto il sedile dell’auto. Di sicuro, dopo tanti anni c’ è la prova – un’altra prova – di quanto facesse paura quel generale ucciso a Palermo.

L’INTERCETTAZIONE Sono stati condannati i boss della Cupola per la strage del 3 settembre 1982, in cui fu assassinato anche l’agente di polizia Domenico Russo. Sono stati condannati pure i killer di mafia. Ma tanti anni dopo, dalla palude mafiosa, sono emerse le parole di un autorevole padrino, Giuseppe Guttadauro, l’ex aiuto primario della Chirurgia del Civico diventato boss di Brancaccio, che diceva: “Ma chi cazzo se ne fotteva di ammazzare Dalla Chiesa, andiamo, parliamo chiaro”. Ovvero, chi ha chiesto nel 1982 ai mafiosi di uccidere il generale prefetto? “Ma perché noi dobbiamo sempre pagare le cose – proseguiva Guttadauro parlando con il suo amico medico Salvatore Aragona – e perché glielo dovevamo fare questo favore?”. Nel discorso, intercettato dai carabinieri del Ros nel 2000, spunta pure l’accenno a un misterioso “orchestratore”. Ma il riferimento non è chiaro, confuso tra il fruscio della microspia. Guttadauro taglia corto, e va al finale della storia: “Solo i politici si possono infilare sotto l’ombrello, tu vedrai che nei vari processi quelli che non avranno problemi saranno soltanto i politici”.

IL PENTITO Le parole di Guttadauro richiamano lo sfogo di uno dei killer di dalla Chiesa, Pino Greco scarpuzzedda: “Eh, caro Tullio – è Tullio Cannella a parlare al processo Andreotti, costruttore e consigliere di quartiere della Dc diventato collaboratore di giustizia – questo omicidio dalla Chiesa non ci voleva. Per lo meno ci vorranno minimo dieci anni per riprendere bene la barca e comunque qua io ho avuto uno scherzetto in questo omicidio, e stu scherzetto me lo fece u ragioniere». L’amico gli risponde: “Vedi che io sono pure ragioniere, non facciamo che ti riferisci a me”. Riprese Greco: “No, no, non sei tu il ragioniere”. E’ Provenzano il ragioniere. “Qua c’è a mano du ragioniere, u ragioniere u sapi chiddu chi cumminò”, insisteva Pino Greco. Solo il ragioniere sa quello che combinò. Bernardo Provenzano, l’alter ego di Totò Riina, l’uomo che teneva in mano l’ex sindaco Vito Ciancimino, «il gran regista della politica palermitana» come l’ha chiamato il pentito Gioacchino Pennino. Chi voleva davvero morto il prefetto dalla Chiesa? Annotano i giudici della corte d’assise presieduta Giuseppe Nobile e Roberto Murgia nella sentenza che ha condannato gli esecutori materiali della strage del 3 settembre: “Si può, senz’altro, convenire con chi sostiene che al riguardo persistano ampie zone d’ombra, concernenti sia le modalità con le quali il generale è stato mandato in Sicilia (praticamente da solo e senza mezzi) a fronteggiare il fenomeno mafioso, forse negli anni in cui il sodalizio Cosa nostra ha potuto esercitare nel modo più arrogante ed incontrastato l’assoluto dominio sul territorio siciliano, sia la coesistenza di specifici interessi – anche all’interno delle istituzioni – all’eliminazione del pericolo costituito dalla determinazione e dalla capacità del generale”.

LA NOTTE DEL DELITTO Quando ormai i killer sono tornati nel loro covo, in vicolo Pipitone, qualcuno bussa al cancello di Villa Pajno, la residenza privata del prefetto, in via Libertà. E’ un ex appuntato dei carabinieri in pensione, Pasquale Termini, che dalla Chiesa aveva voluto come fidato factotum. Il piantone apre subito. Qualche minuto dopo arriva l’ex economo, Francesco Bubbeo: chiede di prendere dei teli bianchi per coprire i cadaveri. Il piantone fa entrare anche Bubbeo, accompagnato da un agente: forse non sa che quell’uomo non è più l’economo, perché è stato trasferito da qualche settimana ad altro incarico, per ordine diretto del prefetto. Nella ricostruzione dei giudici del maxiprocesso c’è un orario, le due di notte. Passa qualche ora, e spunta un’auto blu davanti al cancello di Villa Pajno. Dentro ci sono alcuni funzionari di polizia inviati dalla Procura. Mostrano subito il mandato. E anche loro si avviano di fretta verso la palazzina. Guardano sulla scrivania del prefetto, notano che in camera da letto c’è una cassaforte chiusa. Ma non riescono a trovare la chiave. Per giorni la cercano. A casa e in prefettura. La trovano sei giorni dopo, cosa davvero curiosa, in quel secretaire della camera da letto dove tutti l’avevano sempre cercata. Ma nella cassaforte non c’è nulla. Anzi, una cosa c’è. Una scatola verde, vuota. Non si trovano più le carte del prefetto che voleva fare sul serio contro la mafia e le sue complicità eccellenti. Erano in auto? Erano a casa? I giudici del maxi processo tornarono più volte ad esaminare le presenze a Villa Pajno subito dopo la strage. Inizialmente, l’ex appuntato Termini aveva negato di esserci andato, poi messo alle strette ammise di essere stato incaricato dal capo di gabinetto di sistemare l’abitazione per i familiari degli uccisi che stavano per giungere a Palermo. A Termini non si potrà più chiedere alcun chiarimento, è ormai deceduto. Il 4 settembre 1986, i giudici citarono Vittorio Gorgone, titolare di un’agenzia di pompe funebri, che ricordò un particolare importante: “Qualcuno, nell’anticamera dell’obitorio disse che sarebbero state necessarie delle lenzuola. E questa persona si offrì di precedermi in auto sino a villa Pajno. Credo fosse un funzionario, ma non ricordo il suo viso. Sono stato in attesa davanti a villa Pajno una ventina di minuti, poi quella persona portò le lenzuola”. La corte convocò anche il capo di gabinetto della prefettura, Roberto Sorge, che spiegò: “Diedi incarico io di prelevare alcune lenzuola all’ex economo, Francesco Bubbeo”. Ma perché lui, chiedono i giudici, e non il nuovo economo nominato da Dalla Chiesa? “Aveva più dimestichezza dei luoghi”, fu la risposta. Il 4 settembre 1986 fu anche il turno di Bubbeo davanti alla corte del maxiprocesso. Offrì una ricostruzione che non coincideva con quella del titolare delle pompe funebri: “Gorgone mi venne a trovare in prefettura. Ero stato avvertito dal dottor Sorge del suo arrivo. Lo accompagnai a villa Pajno per prendere le lenzuola, con un’auto di servizio. Con la stessa autovettura lo ricondussi in prefettura”. Nel 2016, lo abbiamo intervistato Bubbeo, e ha ribadito la sua versione.

GLI APPUNTI Che Dalla Chiesa avesse preso degli appunti durante il suo nuovo impegno a Palermo questo è certo. Qualche giorno prima dell’agguato aveva detto alla moglie: “Se mi accade qualcosa prendi quel che sai, ho messo tutto nero su bianco”. Fu la governante di villa Pajno a riferirlo ai magistrati subito dopo l’omicidio. L’aveva sentito chiaramente. Chissà, forse, il prefetto voleva proprio che sentisse pure lei. Emanuela sapeva, questo aveva confidato alla madre Maria Antonietta: “So delle cose talmente tremende, talmente grandi, non posso raccontartele perché Carlo Alberto mi ha fatto giurare. Però ti assicuro che quasi tu non potresti credere, perché queste cose coinvolgono persone che noi conosciamo molto bene”. Cosa sapeva e cosa aveva annotato dalla Chiesa? L’ anonimo arrivato al pm Di Matteo raccontava anche di un ufficio riservato che il generale dalla Chiesa avrebbe avuto alla caserma di piazza Verdi, sede del comando provinciale dei carabinieri: “Era ubicato di fronte al nucleo comando del Roni”, scriveva, sottolineando che in quella stanza c’erano “faldoni, appunti e messaggi” riservati. Tutte carte che Dalla Chiesa avrebbe iniziato a raccogliere dopo il suo ritorno in Sicilia come prefetto. Ma di quell’ufficio non è stata trovata alcuna traccia.

IL CAPO DEI CAPI Sono rimaste le parole di Salvatore Riina intercettate in carcere dai pm del processo Trattativa. “Quando l’hanno messo, quando l’ho sentito alla televisione… il generale dalla Chiesa promosso nuovo prefetto di Palermo, distrugge la mafia. .. prepariamoci gli ho detto… Lui gli sembrava che veniva a trovare qua i terroristi. Gli ho detto: qua il culo glielo facciamo a cappello di prete”. Il capo di Cosa nostra faceva anche un riferimento al mistero della cassaforte del prefetto. “Questo dalla Chiesa ci sono andati a trovarlo e gli hanno aperto la cassaforte e gli hanno tolto la chiave. I documenti dalla cassaforte e glieli hanno fottuti”, diceva Riina al suo compagno. “Gliel’hanno fatta, minchia, gliel’hanno aperta, gliel’hanno aperta la cassaforte… tutte cose gli hanno preso”. (da “Repubblica-Palermo” del 3 settembre 2020 Salvo Palazzolo)

Al Presidente del Consiglio Giovanni Spadolini

Gentilissimo professore, faccio seguito al nostro recente colloquio e, se pur mi spiaccia sottrarle tempo, mi corre l’obbligo – a titolo di collaborazione e prima che il tutto venga travolto dai fatti – di sottolineare alla Sua cortese attenzione che:

– la eventuale nomina a prefetto, benché la designazione non possa che onorare, non potrebbe restare da sola a convincermi di lasciare l’attuale carica;

– la eventuale nomina a prefetto di Palermo non può e non deve avere come “implicita” la lotta alla mafia, giacché si darebbe la sensazione di non sapere che cosa sia (e cosa si intenda con) l’espressione “mafia”;

– si darebbe la certezza che non è nelle più serie intenzioni la dichiarata volontà di contenere e combattere il fenomeno in tutte le sue molteplici manifestazioni (“delinquenza organizzata” è troppo poco!);

– si dimostrerebbe che i “messaggi” già fatti pervenire a qualche organo da parte della “famiglia politica” più inquinata del luogo hanno fatto presa là dove si voleva.

Lungi dal voler stimolare leggi e poteri “eccezionali”, è necessario e onesto che chi è dedicato alla lotta di un “fenomeno” di tali dimensioni, non solo abbia il conforto di una stampa non sempre autorizzata o credibile e talvolta estremamente sensibile a mutamenti di rotta, ma goda di un appoggio e di un ossigeno “dichiarato” e “codificato”: – “dichiarato” perché la sua immagine in terra di “prestigio” si presenti con uno “smalto” idoneo a competere con detto prestigio; – “codificato” giacché, nel tempo, l’esperienza (una macerata esperienza) vuole che ogni promessa si dimentichi, che ogni garanzia (“si farà”, “si provvederà”, ecc.) si logori e tutto venga soffocato e compresso non appena si andranno a toccare determinati interessi. Poiché è certo che la volontà dell’on. presidente non è condizionata da valutazioni men che trasparenti, ma è altrettanto certo che personalmente sono destinato a subire operazioni di sottile o brutale resistenza locale quando non di rigetto da parte dei famosi “palazzi” poiché, da persona responsabile, non intendo in alcun modo deludere le aspettative del signor ministro dell’Interno e dello stesso governo presieduto da un esponente che ammiro e che voglio servire fino in fondo, vorrei pregarla di spendere – in questa importantissima fase non solo della mia vita di ” fedele allo Stato” – il contributo più qualificato e convinto, perché l’iniziativa non abbia a togliere a questa nuova prestazione né la componente di un’adesione serena, né il crisma del sano entusiasmo di sempre: quello più responsabile. Con ogni e più viva considerazione. Suo gen. Dalla Chiesa 2 Aprile 1982

Dalla Chiesa, l’ultima intervista a Giorgio Bocca rilasciata un mese prima di essere ammazzato – “Come combatto contro la mafia”

La Mafia non fa vacanza, macina ogni giorno i suoi delitti; tre morti ammazzati giovedì 5 fra Bagheria, Casteldaccia e Altavilla Milicia, altri tre venerdì, un morto e un sequestrato sabato, ancora un omicidio domenica notte, sempre lì, alle porte di Palermo, mondo arcaico e feroce che ignora la Sicilia degli svaghi, del turismo internazionale, del “wind surf” nel mare azzurro di Mondello.

Ma è soprattutto il modo che offende, il “segno” che esso dà al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e allo Stato: i killer girano su potenti motociclette, sparano nel centro degli abitati, uccidono come gli pare, a distanza di dieci minuti da un delitto all’altro.

Dalla Chiesa è nero: “Da oggi la zona sarà presidiata, manu militari. Non spero certo di catturare gli assassini ad un posto di blocco, ma la presenza dello Stato deve essere visibile, l’arroganza mafiosa deve cessare”.

Che arroganza generale? “A un giornalista devo dirlo? uccidono in pieno giorno, trasportano i cadaveri, li mutilano, ce li posano fra questura e Regione, li bruciano alle tre del pomeriggio in una strada centrale di Palermo”.

Questo Dalla Chiesa in doppio petto blu prefettizio vive con un certo disagio la sua trasformazione: dai bunker catafratti di Via Moscova, in Milano, guardati da carabinieri in armi, a questa villa Wittaker, un po’ lasciata andare, un po’ leziosa, fra alberi profumati, poliziotti assonnati, un vecchio segretario che arriva con le tazzine del caffè e sorride come a dire: ne ho visti io di prefetti che dovevano sconfiggere la Mafia.

Generale, vorrei farle una domanda pesante. Lei è qui per amore o per forza? Questa quasi impossibile scommessa contro la Mafia è sua o di qualcuno altro che vorrebbe bruciarla? Lei cosa è veramente, un proconsole o un prefetto nei guai? “Beh, sono di certo nella storia italiana il primo generale dei carabinieri che ha detto chiaro e netto al governo: una prefettura come prefettura, anche se di prima classe, non mi interessa. Mi interessa la lotta contro la Mafia, mi possono interessare i mezzi e i poteri per vincerla nell’interesse dello Stato”.

Credevo che il governo si fosse impegnato, se ricordo bene il Consiglio dei Ministri del 2 aprile scorso ha deciso che lei deve “coordinare sia sul piano nazionale che su quello locale” la lotta alla Mafia. “Non mi risulta che questi impegni siano stati ancora codificati”.

Vediamo un po’ generale, lei forse vuol dirmi che stando alla legge il potere di un prefetto è identico a quello di un altro prefetto ed è la stessa cosa di quello di un questore. Ma è implicito che lei sia il sovrintendente, il coordinatore. “Preferirei l’esplicito”.

Se non ottiene l’investitura formale che farà? Rinuncerà alla missione? “Vedremo a settembre. Sono venuto qui per dirigere la lotta alla Mafia, non per discutere di competenze e di precedenze. Ma non mi faccia dire di più”.

No, parliamone, queste faccende all’italiana vanno chiarite. Lei cosa chiede? Una sorta di dittatura antimafia? I poteri speciali del prefetto Mori? “Non chiedo leggi speciali, chiedo chiarezza. Mio padre al tempo di Mori comandava i carabinieri di Agrigento. Mori poteva servirsi di lui ad Agrigento e di altri a Trapani a Enna o anche Messina, dove occorresse. Chiunque pensasse di combattere la Mafia nel “pascolo” palermitano e non nel resto d’Italia non farebbe che perdere tempo”.

Lei cosa chiede? L’autonomia e l’ubiquità di cui ha potuto disporre nella lotta al terrorismo? “Ho idee chiare, ma capirà che non è il caso di parlarne in pubblico. Le dico solo che le ho già, e da tempo, convenientemente illustrate nella sede competente. Spero che si concretizzino al più presto. Altrimenti non si potranno attendere sviluppi positivi”.

Ritorna con la Mafia il modulo antiterrorista? Nuclei fidati, coordinati in tutte le città calde? Il generale fa un gesto con la mano, come a dire, non insista, disciplina giovinetto: questo singolare personaggio scaltro e ingenuo, maestro di diplomazie italiane ma con squarci di candori risorgimentali. Difficile da capire.

Generale, noi ci siamo conosciuti qui negli anni di Corleone e di Liggio, lei è stato qui fra il ’66 e il ’73 in funzione antimafia, il giovane ufficiale nordista de “Il giorno della civetta”. Che cosa ha capito allora della Mafia e che cosa capisce oggi, 1982? “Allora ho capito una cosa, soprattutto: che l’istituto del soggiorno obbligatorio era un boomerang, qualcosa superato dalla rivoluzione tecnologica, dalle informazioni, dai trasporti. Ricordo che i miei corleonesi, i Liggio, i Collura, i Criscione si sono tutti ritrovati stranamente a Venaria Reale, alle porte di Torino, a brevissima distanza da Liggio con il quale erano stati da me denunziati a Corleone per più omicidi nel 1949. Chiedevo notizie sul loro conto e mi veniva risposto: ” Brave persone”. Non disturbano. Firmano regolarmente. Nessuno si era accorto che in giornata magari erano venuti qui a Palermo o che tenevano ufficio a Milano o, chi sa, erano stati a Londra o a Parigi”.

E oggi? “Oggi mi colpisce il policentrismo della Mafia, anche in Sicilia, e questa è davvero una svolta storica. E’ finita la Mafia geograficamente definita della Sicilia occidentale. Oggi la Mafia è forte anche a Catania, anzi da Catania viene alla conquista di Palermo. Con il consenso della Mafia palermitana, le quattro maggiori imprese edili catanesi oggi lavorano a Palermo. Lei crede che potrebbero farlo se dietro non ci fosse una nuova mappa del potere mafioso?”

Scusi la curiosità, generale. Ma quel Ferlito mafioso, ucciso nell’agguato sull’autostrada, si quando ammazzarono anche i carabinieri di scorta, non era il cugino dell’assessore ai lavori pubblici di Catania? “Si “.

E come andiamo generale, con i piani regolatori delle grandi città? E’ vero che sono sempre nel cassetto dell’assessore al territorio e all’ambiente? “Così mi viene denunziato dai sindaci costretti da anni a tollerare l’abusivismo”.

IL CASO MATTARELLA

Senta generale, lei ed io abbiamo la stessa età e abbiamo visto, sia pure da ottiche diverse, le stesse vicende italiane, alcune prevedibili, altre assolutamente no. Per esempio che il figlio di Bernardo Mattarella venisse ucciso dalla Mafia. Mattarella junior è stato riempito di piombo mafioso. Cosa è successo, generale?“E’ accaduto questo: che il figlio, certamente consapevole di qualche ombra avanzata nei confronti del padre, tutto ha fatto perché la sua attività politica e l’impegno del suo lavoro come pubblico amministratore fossero esenti da qualsiasi riserva. E quando lui ha dato chiara dimostrazione di questo suo intento, ha trovato il piombo della Mafia. Ho fatto ricerche su questo fatto nuovo: la Mafia che uccide i potenti, che alza il mirino ai signori del “palazzo”. Credo di aver capito la nuova regola del gioco: si uccide il potente quando avviene questa combinazione fatale, è diventato troppo pericoloso ma si può uccidere perché è isolato”.

Mi spieghi meglio. “Il caso di Mattarella è ancora oscuro, si procede per ipotesi. Forse aveva intuito che qualche potere locale tendeva a prevaricare la linearità dell’amministrazione. Anche nella DC aveva più di un nemico. Ma l’esempio più chiaro è quello del procuratore Costa, che potrebbe essere la copia conforme del caso Coco”.

Lei dice che fra filosofia mafiosa e filosofia brigatista esistono affinità elettive? “Direi di si. Costa diventa troppo pericoloso quando decide, contro la maggioranza della procura, di rinviare a giudizio gli Inzerillo e gli Spatola. Ma è isolato, dunque può essere ucciso, cancellato come un corpo estraneo. Così è stato per Coco: magistratura, opinione pubblica e anche voi garantisti eravate favorevoli al cambio fra Sossi e quelli della XXII ottobre. Coco disse no. E fu ammazzato”.

Generale, mi sbaglio o lei ha una idea piuttosto estesa dei mandanti morali e dei complici indiretti? No, non si arrabbi, mi dica piuttosto perché fu ucciso il comunista Pio La Torre. “Per tutta la sua vita. Ma, decisiva, per la sua ultima proposta di legge, di mettere accanto alla “associazione a delinquere” la associazione mafiosa”.

Non sono la stessa cosa? Come si può perseguire una associazione mafiosa se non si hanno le prove che sia anche a delinquere? “E’ materia da definire. Magistrati, sociologi, poliziotti, giuristi sanno benissimo che cosa è l’associazione mafiosa. La definiscono per il codice e sottraggono i giudizi alle opinioni personali”.

Come si vede lei generale Dalla Chiesa di fronte al padrino del “Giorno della civetta”? “Stiamo studiandoci, muovendo le prime pedine. La Mafia è cauta, lenta, ti misura, ti ascolta, ti verifica alla lontana. Un altro non se ne accorgerebbe, ma io questo mondo lo conosco”.

“ERA MEGLIO L’ANTITERRORISMO”

Mi faccia un esempio. “Certi inviti. Un amico con cui hai avuto un rapporto di affari, di ufficio, ti dice, come per combinazione: perché non andiamo a prendere il caffè dai tali. Il nome è illustre. Se io non so che in quella casa l’eroina corre a fiumi ci vado e servo da copertura. Ma se io ci vado sapendo, è il segno che potrei avallare con la sola presenza quanto accade”.

Che mondo complicato. Forse era meglio l’antiterrorismo. “In un certo senso si, allora avevo dietro di me l’opinione pubblica, l’attenzione dell’Italia che conta. I gambizzati erano tanti e quasi tutti negli uffici alti, giornalisti, magistrati, uomini politici. Con la Mafia è diverso, salvo rare eccezioni la Mafia uccide i malavitosi, l’Italia per bene può disinteressarsene. E sbaglia”.

Perché sbaglia, generale? “La Mafia ormai sta nelle maggiori città italiane dove ha fatto grossi investimenti edilizi, o commerciali e magari industriali. Vede, a me interessa conoscere questa “accumulazione primitiva” del capitale mafioso, questa fase di riciclaggio del denaro sporco, queste lire rubate, estorte che architetti o grafici di chiara fama hanno trasformato in case moderne o alberghi e ristoranti a la page. Ma mi interessa ancora di più la rete mafiosa di controllo, che grazie a quelle case, a quelle imprese, a quei commerci magari passati a mani insospettabili, corrette, sta nei punti chiave, assicura i rifugi, procura le vie di riciclaggio, controlla il potere”.

E deposita nelle banche coperte dal segreto bancario, no, generale? “Il segreto bancario. La questione vera non è lì. Se ne parla da due anni e ormai i mafiosi hanno preso le loro precauzioni. E poi che segreto di Pulcinella è? Le banche sanno benissimo da anni chi sono i loro clienti mafiosi. La lotta alla Mafia non si fa nelle banche o a Bagheria o volta per volta, ma in modo globale”.

Generale Dalla Chiesa, da dove nascono le sue grandissime ambizioni? Mi guarda incuriosito.

Voglio dire, generale: questa lotta alla Mafia l’hanno persa tutti, da secoli, i Borboni come i Savoia, la dittatura fascista come le democrazie pre e post fasciste, Garibaldi e Petrosino, il prefetto Mori e il bandito Giuliano, l’ala socialista dell’Evis indipendente e la sinistra sindacale dei Rizzotto e dei Carnevale, la Commissione parlamentare di inchiesta e Danilo Dolci. Ma lei Carlo Alberto Dalla Chiesa si mette il doppio petto blu prefettizio e ci vuole riprovare. “Ma si, e con un certo ottimismo, sempre che venga al più presto definito il carattere della specifica investitura con la quale mi hanno fatto partire. Io, badi, non dico di vincere, di debellare, ma di contenere. Mi fido della mia professionalità, sono convinto che con un abile, paziente lavoro psicologico si può sottrarre alla Mafia il suo potere. Ho capito una cosa, molto semplice ma forse decisiva: gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi certamente pagati dai cittadini non sono altro che i loro elementari diritti. Assicuriamoglieli, togliamo questo potere alla Mafia, facciamo dei suoi dipendenti i nostri alleati”.

Si va a pranzo in un ristorante della Marina con la signora Dalla Chiesa, oggetto misterioso della Palermo del potere. Milanese, giovane, bella. Mah! In apparenza non ci sono guardie, precauzioni. Il generale assicura che non c’erano neppure negli anni dell’antiterrorismo. Dice che è stata la fortuna a salvarlo le tre o quattro volte che cercarono di trasferirlo a un mondo migliore. “Doveva uccidermi Piancone la sera che andai al convegno dei Lyons. Ma ci andai in borghese e mi vide troppo tardi. Peci, quando lo arrestai, aveva in tasca l’elenco completo di quelli che avevano firmato il necrologio per la mia prima moglie. Di tutti sapevano indirizzo, abitudini, orari. Nel caso mi fossi rifugiato da uno di loro, per precauzione. Ma io precauzioni non ne prendo. Non le ho prese neppure nei giorni in cui su “Rosso” appariva la mia faccia al centro del bersaglio da tirassegno, con il punteggio dieci, il massimo. Se non è istigazione ad uccidere questa?”

Generale, sinceramente, ma a lei i garantisti piacciono? Dagli altri tavoli ci osservano in tralice. Quando usciamo qualcuno accenna un inchino e mormora: “Eccellenza”. (03 settembre 2012 La Repubblica)

La strage di Via Carini e i documenti scomparsi da Villa Whitaker

L’udienza del 20 giugno 1986 era pressocchè interamente dedicata all’interrogatorio di Salvo Ignazio, il quale, nel ribadire le posizioni difensive già articolate in istruttoria, produceva, tramite i suoi difensori, documentazione relativa ad un’asserita vacanza fuori l’Italia nel periodo natalizio compreso tra la fine dell’anno 1980 e gli inizi del 1981 ed, inoltre, chiedeva che venisse sentito l’imputato di reato connesso D’Anna Girolamo. Nel prosieguo del dibattimento, l’imputato Calzetta Stefano, presentatosi all’udienza del 9 luglio 1986 per rendere l’interrogatorio, confermava pienamente le precedenti dichiarazioni e forniva con assoluta chiarezza ulteriori particolari sulle circostanze e sui fatti precedentemente rappresentati, ma, senza un’apparente e plausibile spiegazione, il giorno successivo il Calzetta cambiava improvvisamente il proprio comportamento, trincerandosi dietro monotoni “non ricordo” alle ripetute domande fatte dal Presidente e dai difensori dei coimputati.

Con ordinanza dibattimentale del lO luglio 1986, la Corte, accogliendo l’istanza del pm, dichiarava l’urgenza del processo ai sensi dell’art.2 della legge 22 maggio 1975 n.152. Con altra ordinanza dibattimentale di pari data la Corte rigettava le istanze di perizia psichiatrica sull’imputato Calzetta Stefano e, il giorno successivo, mantenendo questi il medesimo comportamento, anche le numerose istanze di confronti con altri coimputati.

All’udienza del 14 luglio 1986, l’imputato Koh Bak Kin persisteva, invece, nell’atteggiamento di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e confermava anche nei minimi particolari le dichiarazioni precedentemente rese. Su istanza del difensore di Mutolo Gaspare, la Corte disponeva il confronto tra questi e Koh Bak kin, ma l’atto istruttorio non produceva alcun mutamento sostanziale nelle posizioni rispettivamente assunte dai due imputati nella fase istruttoria e dibattimentale.

Per ovvie ragioni di ordine e speditezza processuale, il Presidente aveva, via via, disposto la lettura degli interrogatori resi in istruttoria da quegli imputati che, per indisponibilità loro o dei loro difensori, non avevano rispettato, nel corso delle udienze, il giorno fissato per tale incombenza ovvero altro giorno appositamente concordato, naturalmente restando salva la facolta’ degli imputati stessi di rendere, in qualsiasi momento del dibattimento, qualsivoglia dichiarazione.

Pertanto, ultimata la fase degli interrogatori degli imputati, tra le udienze del 16 e del 29 luglio 1986, si procedeva all’esame delle dichiarazioni rese dalle parti offese e dalle parti civili costituite.

All’udienza del 30 luglio 1986, iniziava l’escussione dei testi indicati nella lista del pm e, nelle udienze successive, si approfondiva e completava l’istruzione dibattimentale relativa all’omicidio del Prefetto Dalla Chiesa, escutendo testi Tricarico Giuseppe, Bubbeo Francesco, Calo’ Luigi, Sorge Roberto, Cialona Francesco, Barraco Nicolò, Maccarrone Enrico, Mancuso Franco, Gorgone Michele, Gorgone Vittorio, Campagnuolo Pietro.

Cio’ nonostante, non si riusciva ad accertare compiutamente quanto era successo nella villa del Prefetto la notte della sua uccisione, soprattutto per il fatto che Termini Pasquale, l’uomo di fiducia del Prefetto, era deceduto il 17 ottobre 1982. Si richiedeva quindi al Comune l’atto integrale di morte, per verificarne, anche attraverso le allegate certificazioni mediche, le cause.

Contestualmente si dava lettura della deposizione resa dallo stesso in istruttoria.

Perche’ nulla rimanesse d’intentato, la Corte disponeva, altresì, l’esibizione del registro del servizio giornaliero prestato dagli agenti di ps dinanzi a villa Pajno, residenza del Prefetto, e, dopo avere estratto copia delle pagine che interessavano, detti documenti venivano restituiti all’amministrazione di competenza.

Il libanese Bou Chebel Ghassan, citato come imputato di reato connesso per l’udienza del l agosto 1986, faceva pervenire una lettera al Presidente con la quale manifestava la propria volontà di non rispondere alle domande. Identico rifiuto opponeva l’imprenditore di Catania Costanzo Carmelo, citato per l’udienza del agosto 1986 e pertanto si dava lettura delle dichiarazioni rese da costoro in istruzione.

Nel corso della medesima udienza, l’imputato Calo’ Giuseppe si dichiarava disponibile a rendere il proprio interrogatorio e si protestava completamente estraneo a tutte le accuse mossegli, pur ammettendo di conoscere e di avere incontrato a Roma Buscetta Tommaso.

All’udienza del 4 settembre 1986, il Presidente dava atto dell’avvenuto deposito di accertamento medico-sanitario disposto a seguito delle manifestazioni, apparentemente comiziali, tenute nel corso di talune udienze da Sinagra Vincenzo cl.1952, ed affidato al professore Traina Francesco, il quale concludeva per la piena capacita’ di intendere e di volere del predetto imputato.

Nel corso della successiva udienza del 5 settembre 1986, veniva sentita dapprima Corleo Maria, la quale riferiva principalmente sui rapporti tra il marito Lo Presti Ignazio e gli imputati Salvo Antonino e Salvo Ignazio, nonché Bono Benedetta, che confermava le dichiarazioni precedentemente rese a seguito dell’uccisione del suo amante Colletti Carmelo, personaggio di prestigio della mafia dell’agrigentino, ribadendo anche nei particolari le circostanze, i fatti a sua conoscenza, nonché i rapporti tenuti dal Colletti con taluni degli imputati

Dichiarazioni di un certo rilievo, per l’omicidio del Capitano Basile Emanuele, forniva il teste Vallone Pietro all’udienza del lO settembre 1986Nel corso della medesima udienza, veniva sentito, nella qualità di imputato di reato connesso, Marsala Vincenzo, il quale, persistendo nella collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, anche di fronte alle contestazioni dei difensori degli imputati, rimaneva fermo nelle dichiarazioni già rese in istruttoria. Su istanza del pm, veniva poi ammessa copia della sentenza emessa dal tribunale di Napoli l’l luglio 1986 contro Liccardo Pasquale, del quale si disponeva altresì la citazione.

All’udienza dell’Il settembre 1986, il teste Alan Thomas ammetteva di avere importato in Italia, avvalendosi dell’opera di una rete di corrieri, numerose partite di eroina provenienti dall’imputato Koh Bak Kin, destinate sia ad esponenti della malavita romana che catanese, col sistema di consegnare scontrini di valigie, contenenti la sostanza stupefacente, depositate presso le stazioni ferroviarie di Roma e di Firenze.

La Corte ammetteva, quindi, su istanza dell’imputato Rapisarda Giovanni, il confronto di questi con il predetto teste, il quale non solo confermava l’avvenuto riconoscimento in istruzione del Rapisarda, ma aggiungeva che era stato proprio lui a condurre la Polizia in casa del medesimo. DOMANI

Di CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

Vi consegno il mio Credo, vi consegno la mia fede. Se non avessi avuto questa spinta, quest’ansia di servire la nostra Istituzione in trasparenza, senza riserve, vi sarebbe forse qualche volta un cedimento, qualche volta una flessione. Io vi invito perciò a credere: se partirete in umiltà, se partirete in modestia e crederete, state certi che troverete sempre intorno a voi coloro che crederanno in voi, perché la vostra fede li guiderà e li sosterrà nei momenti più difficili del loro impegno.

Finché una tessera di partito conterà più dello Stato, non riusciremo a battere la mafia.

Mi fido della mia professionalità, sono convinto che con un abile, paziente lavoro psicologico si può sottrarre alla Mafia il suo potere.

Ho capito una cosa, molto semplice ma forse decisiva: gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi certamente pagati dai cittadini non sono altro che i loro elementari diritti. Assicuriamoglieli, togliamo questo potere alla Mafia,facciamo dei suoi dipendenti i nostri alleati.

Amo i giovani. Li amo perché sono semplici, sono di pasta buona, hanno gli occhi puliti e ne sono spesso ricambiato. Amo soprattutto i miei Carabinieri, di oggi, di ieri, di ogni ordine e grado, anche quelli che non sono più.

Credo di avere capito la nuova regola del gioco. Si uccide il potente quando avviene combinazione fatale, è diventato troppo pericoloso, ma si può uccidere perché è isolato.

Una volta, quand’ero Comandante della Legione Carabinieri, seppi che il capomafia di un paese (Palma di Montechiaro – AG) aveva minacciato di morte un mio sottufficiale. Lui aveva accusato il colpo, era intimidito. Mi recai subito in quel paese. Invitai il sottufficiale ad uscire con me. Lo presi sottobraccio: in lungo e in largo per il corso principale, tante volte. Poi ci fermammo per due ore sotto la casa del mafioso. Attendemmo il suo ritorno, lo guardammo fisso negli occhi.

Magistrati, sociologi, poliziotti, giuristi sanno benissimo che cosa è l’associazione mafiosa. La definiscono per il codice e sottraggono i giudizi alle opinioni personali.

Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue Istituzioni e delle sue Leggi: non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti

Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli.

Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue Istituzioni e delle sue Leggi; non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti.

Mi fido della mia professionalità, sono convinto che con un abile, paziente lavoro psicologico si può sottrarre alla Mafia il suo potere. Ho capito una cosa, molto semplice ma forse decisiva: gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi certamente pagati dai cittadini non sono altro che i loro elementari diritti. Assicuriamoglieli, togliamo questo potere alla mafia facciamo dei suoi dipendenti i nostri alleati.

Era il 10 luglio 1982 quando il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e Emanuela Setti Carraro si unirono in matrimonio. Emanuela Setti Carraro sicuramente condivideva la convinzione che <> per questo rispose ai genitori: “e io lo sposo lo stesso”.

Dora Fabbo, chi era prima moglie Generale dalla Chiesa/ Morta d’infarto a 52 anni: “Aveva paura di…”

Chi è stata Dora Fabbo, la prima moglie di Carlo Alberto dalla Chiesa? Questa sera Canale 5, in prossimità del prossimo 3 settembre -data in cui ricorrerà il 41esimo anniversario della brutale uccisione di Carlo Alberto dalla Chiesa e della sua seconda consorte, di cui oggi parliamo in un pezzo a parte- riproporrà la bella fiction tv in due puntate “Il Generale dalla Chiesa”, diretta da Giorgio Capitani e in cui viene raccontata l’eroica vita di uno dei più valorosi esponenti dell’Arma dei Carabinieri nonché prefetto. E in questa produzione del 2007, in cui Giancarlo Giannini interpreta il ruolo di dalla Chiesa e Francesca Cavallini invece Emanuela Setti Carraro (la donna che sarò con lui fino alla fine e morirà nell’attentato del 1982), una grande importanza lo riveste pure il personaggio reale i cui panni vengono vestiti da Stefania Sandrelli.

Ma cosa sappiamo della vita di Dora Fabbo, prima moglie di Carlo Alberto dalla Chiesa e madre di tre figli, Rita, Nando e Simona, e del suo rapporto con l’uomo al cui fianco rimase per oltre trent’anni? Il futuro Generale e Dora si conobbero in quel di Bari (dove si era pure laureato in Giurisprudenza e poi in Scienze Politiche): dopo aver militato nell’esercito regio, dalla Chiesa abbracciò la causa della Resistenza partigiana e conobbe la ragazza che a sua volta, come lui, era figlia di un ufficiale dei Carabinieri. I due si sposeranno nel 1946, una volta finito il secondo conflitto mondiale, e un anno dopo arriverà la primogenita Rita (nata a Casoria); nel 1949 i due diventeranno genitori per la seconda volta con la venuta al mondo di Nando a Firenze mentre nel 1952, sempre nel capoluogo toscano, nascerà Simona. Il loro matrimonio durerà purtroppo solo fino al 1978 quando a Torino la Fabbo morirà stroncata all’improvviso da un infarto in casa.

La morte di Dora Fabbo rappresenterà un duro colpo per il Generale dalla Chiesa e il cui dolore sarà parzialmente alleviato solo dall’ingresso nella sua vita di Emanuela Setti Carraro, una donna di 30 anni più giovane di lui e che tuttavia sarà sua consorte solo per 54 giorni: dopo le nozze del luglio 1982, entrambi moriranno nell’attentato di Via Carini a Palermo di quello stesso anno. Il ricordo della madre e del giorno della sua morte è molto toccante nelle parole di Rita dalla Chiesa: “Quel giorno l’avevo sentita alle due e stava bene, poi… Partii di corsa per Torino e a ogni autogrill mi fermavo per chiamare a casa ma mi rispondeva un ufficiale dei Carabinieri” aveva raccontato. “Credevo di poterla trovare viva al mio ritorno: quando sono arrivata ho scoperto che era morta e mio papà le diceva ‘Doretta, è la prima volta che ti chiamo e non mi rispondi’…”.

La scomparsa a soli 52 anni della madre sarà un duro colpo per Nando e Rita dalla Chiesa ma pure per il papà Carlo Alberto: a detta della figlia fu anche l’estremo senso dello Stato del Generale a “costare tanto al cuore di mia mamma, lei se ne andò per paura” ha ricordato in un’altra circostanza la oggi 76enne conduttrice. “Lei stava davanti alla tv tutte le sere per sentire le notizie su nostro papà: per me è stato uno shock vero” aveva aggiunto, spiegando che purtroppo la morte tragica del genitore era qualcosa che, in un certo senso, ci si poteva aspettare mentre quella della madre no. Un altro ricordo straziante è quello relativo al diario che papà Carlo Alberto prese a scrivere dopo che la moglie se n’era andata e di cui ha rivelato alcuni dolorosi estratti. “La mia Doretta a me ha dato tutto, nel senso più pieno, più bello, più sano (…) Chi avrebbe detto, Doretta mia, che proprio quel cuoricino così innamorato del suo sposo, del suo uomo, del suo Carlo, così vivo e capace di darmi tanta felicità, avrebbe ad un tratto ceduto al tormento di una vita condotta tra tanti sacrifici. E per colpa mia. Tu non dicevi nulla, tu ti maceravi dentro e soffrivi senza una parola perché il tuo Carlo non avesse sosta”.

DOMENICO RUSSO, AGENTE DI SCORTA DEL GENERALE DALLA CHIESA

Chi è stato Domenico Russo, l’agente di scorta morto assieme a Carlo Alberto dalla Chiesa e a sua moglie, Emanuela Setti Carraro, nell’attentato di Palermo del settembre 1982 di Cosa Nostra? Questa sera, nella fascia oraria del prime time di Canale 5 (a partire dalle 21.20), andrà in onda la miniserie tv in due puntate intitolata “Il Generale dalla Chiesa”, una produzione del 2007 diretta da Giorgio Capitani e che le reti Mediaset ripropongono in vista del 41esimo anniversario della morte del padre di Rita e Nandodalla Chiesa il prossimo 3 settembre. E la celebrazione della vita e del sacrificio di uno dei tanti servitori dello Stato si lega anche a quella del poliziotto di cui non tutti conoscono la vicenda e che spirò in ospedale a qualche giorno di distanza dall’efferato agguato di Via Carini.

Ma chi era Domenico Russo e cosa sappiamo della sua vita e della sua breve carriera, spezzata a soli 32 anni? Classe 1950 e originario di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), all’epoca dei fatti era Guardia Scelta della Polizia di Stato, di stanza nel capoluogo siciliano dove era stato assegnato appunto a fare da scorta al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, fresco a sua volta di nomina a Prefetto di Palermo. Il giorno dell’attentato, quel 3 settembre del 1982, l’agente Russo viaggiava su un’altra auto, rispetto alla A112 guidata da Emanuela Setti Carraro e col prefetto seduto al posto di fianco. Russo seguiva i due coniugi quando una BMW affiancò la loro vettura ed esplodendo delle raffiche di Kalashnikov che uccisero prima la donna e poi il Generale che, in un estremo atto di eroismo, aveva provato ad abbracciarla ed evitare che venisse crivellata anche lei di proiettili.

A differenza delle prime due vittime, Domenico Russo non morirà subito: il militare infatti verrà colpito da alcuni corpi di arma da fuoco arrivati da una motocicletta guidata da Pino Greco, detto ‘Scarpuzzedda’; le ferite non si rivelarono subito fatali ma comunque molto gravi e l’uomo spirerà dodici giorni dopo e a seguito di una lunga agonia, il 15 settembre, presso l’ospedale di Palermo. Solamente dopo alcuni anni per il suo omicidio e quello del prefetto e della sua consorte si risalì ai mandanti, ovvero i boss Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Nenè Geraci e Bernardo Brusca, condannati all’ergastolo; invece Domenico Russo fu insignito della Medaglia al Valore Civile alla memoria.

L’agente “assolveva al proprio compito con sprezzo del pericolo e profonda abnegazione (…) e tentava di reagire al fuoco degli aggressori nell’estremo eroico tentativo di fronteggiare i criminali, immolando così la vita nell’adempimento del dovere”. Non solo: il poliziotto, nel 2022, in occasione del 40esimo anniversario dell’attentato, venne ricordato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quale “esempio di coraggio e generosa dedizione comune a tanti uomini e donne che anche oggi, per motivi familiari o professionali, coscientemente condividono i rischi e le preoccupazioni di chi è esposto a tutela della libertà, della legalità e della giustizia”. Ecco invece le parole di Filomena Rizzo, vedova Russo, la cui morte spesso è passata in secondo piano e assente a una delle commemorazioni della strage: “Non per polemica, ma perché preferisco ricordare Mimmo con gli amici che ci sono sempre stati”. Mentre uno dei due figli, Dino, all’epoca ancora un bambino: “Ero piccolo ma capii perfettamente cosa stava dicendo il conduttore del telegiornale. Cominciò da allora il processo di rimozione che mi sono portato avanti per molto tempo…”.