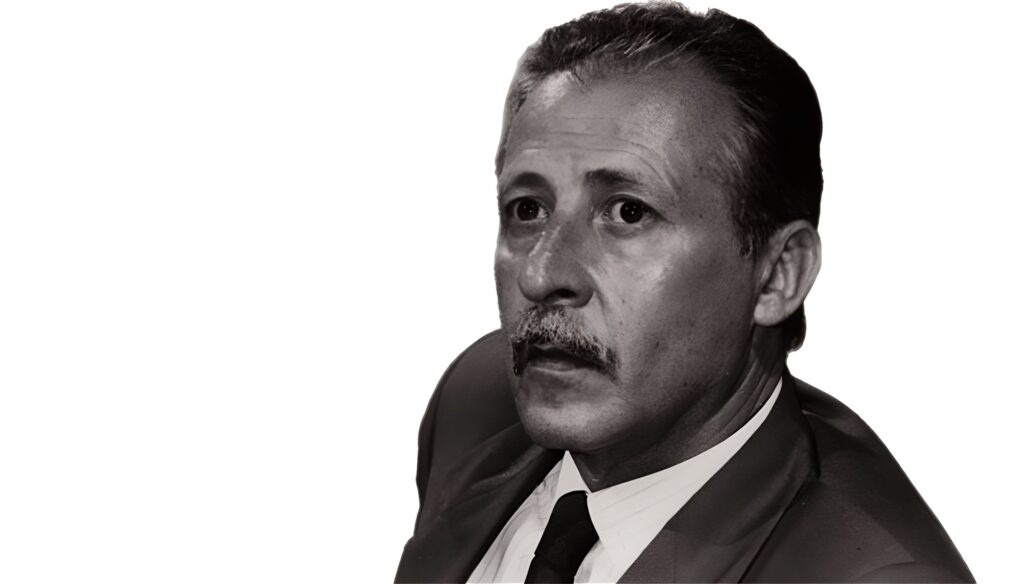

Oggi è celebrato dalla “magistratura militante”, ma il giudice ucciso a Capaci in realtà visse invidie e veleni che fermarono le sue nomine

La stessa corporazione che tenta, invano, di usare Giovanni Falcone come sponsor del No alla separazione delle carriere, non fa ancora i conti con il passato.

Usare Falcone, quando lui stesso era osteggiato anche per il suo spirito riformatore della magistratura, non rende giustizia. Purtroppo non fa i conti con la stessa sentenza del Capaci Bis, che ha individuato nella strage una sinergia che «si avvaleva della cooperazione (almeno) colposa di alcuni settori della Magistratura e che agevolava il processo di isolamento intrapreso nei confronti di Giovanni Falcone».

Usare Falcone, quando lui stesso era osteggiato anche per il suo spirito riformatore della magistratura, non rende giustizia. Purtroppo non fa i conti con la stessa sentenza del Capaci Bis, che ha individuato nella strage una sinergia che «si avvaleva della cooperazione (almeno) colposa di alcuni settori della Magistratura e che agevolava il processo di isolamento intrapreso nei confronti di Giovanni Falcone».

Non è stato solo un magistrato ucciso dalla mafia. È stato, prima di tutto, un magistrato isolato e delegittimato da una parte significativa della sua stessa istituzione.

Paradossalmente ha dovuto trovare sostegno nel potere politico, il quale non solo lo ha sostenuto accogliendolo al Ministero della Giustizia, ma – come ha affermato Paolo Borsellino in una delle sue ultime interviste (di cui, ovviamente, Il Dubbio ha l’audio) del 24 giugno del 1992 – c’era anche l’ipotesi che fosse in procinto di avere una carica governativa.

Paradossalmente ha dovuto trovare sostegno nel potere politico, il quale non solo lo ha sostenuto accogliendolo al Ministero della Giustizia, ma – come ha affermato Paolo Borsellino in una delle sue ultime interviste (di cui, ovviamente, Il Dubbio ha l’audio) del 24 giugno del 1992 – c’era anche l’ipotesi che fosse in procinto di avere una carica governativa.

L’immagine dell’eroe che muore per mano di Cosa Nostra è potente, ma incompleta. La verità, nascosta tra i verbali del CSM, le sentenze e le memorie, è che l’ostilità di molti suoi colleghi – alimentata da gelosie di carriera, lotte di corrente, divergenze ideologiche sulla lotta alla criminalità organizzata e anche qualche toga “infedele” – creò il vuoto istituzionale in cui gli attentatori di Capaci poterono agire con la massima efficacia.

Mentre combatteva strenuamente Cosa Nostra, la sua vita fu segnata soprattutto da forti tensioni interne.

«Lo smantellamento del pool antimafia» fu un vero «passo indietro» nella lotta alla mafia, come denunciò Paolo Borsellino di fronte al CSM il 31 luglio 1988.

In quel clima, persino la sua promozione fu bloccata: nell’inverno del 1988 il CSM gli preferì il collega Antonino Meli, nonostante l’alto profilo di Falcone.

Nelle motivazioni ufficiali si legge che le qualità del giudice Falcone «si prospettano notevolissime», ma non tali da giustificare di superare i sedici anni di anzianità di Meli.

In altre parole, il Consiglio stabilì che “non è possibile anteporre… l’ultimo aspirante… 16 anni più giovane” (Falcone) al più anziano Meli, anche se voci interne come quella del consigliere Marco Motisi gli riconoscevano il “coraggio dimostrato in frangenti difficilissimi”. Anche la corrente di Magistratura Democratica votò contro: solo Caselli votò a favore di Falcone, mentre Paciotti e Borrè votarono per Meli.

«Lo smantellamento del pool antimafia» fu un vero «passo indietro» nella lotta alla mafia, come denunciò Paolo Borsellino di fronte al CSM il 31 luglio 1988.

In quel clima, persino la sua promozione fu bloccata: nell’inverno del 1988 il CSM gli preferì il collega Antonino Meli, nonostante l’alto profilo di Falcone.

Nelle motivazioni ufficiali si legge che le qualità del giudice Falcone «si prospettano notevolissime», ma non tali da giustificare di superare i sedici anni di anzianità di Meli.

In altre parole, il Consiglio stabilì che “non è possibile anteporre… l’ultimo aspirante… 16 anni più giovane” (Falcone) al più anziano Meli, anche se voci interne come quella del consigliere Marco Motisi gli riconoscevano il “coraggio dimostrato in frangenti difficilissimi”. Anche la corrente di Magistratura Democratica votò contro: solo Caselli votò a favore di Falcone, mentre Paciotti e Borrè votarono per Meli.

Questa decisione non fu un semplice errore burocratico. Fu il segnale politico che l’approccio vincente del Pool – basato sulla collegialità e la visione strategica – non era gradito a una parte influente della magistratura. La conseguenza fu immediata e disastrosa: Meli, insediatosi, smantellò il Pool, revocando le deleghe e disperdendo i fascicoli chiave, annullando l’unità investigativa faticosamente costruita. L’isolamento di Falcone era iniziato.

Una speranza l’aveva riposta nella Procura di Palermo quando lui stesso sostenne Pietro Giammanco come capo procuratore. Si infranse quasi subito. Come scrisse Caponnetto nel suo libro, il capo procuratore eseguiva gli ordini di ben altri storici sostituti. Un disastro completo con aspetti inquietanti che tuttora non hanno verità giudiziaria. Per questo dovette lasciare Palermo e accettò la chiamata (già avuta inizialmente da Cossiga quando c’era Vassalli come guardasigilli) per ricoprire l’incarico di Direttore degli Affari Penali al Ministero di Grazia e Giustizia, allora guidato da Claudio Martelli.

Da qui, promosse due riforme fondamentali: la creazione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e, soprattutto, l’istituzione della Procura Nazionale Antimafia (PNA). Soprattutto quest’ultima – una struttura di coordinamento centrale per contrastare la mafia in modo unitario – scatenò una reazione rabbiosa e ideologica da parte di molti magistrati. Falcone fu accusato di voler creare una “Superprocura” che avrebbe sottratto poteri ai singoli uffici giudiziari e, peggio ancora, di aver ceduto la sua indipendenza mettendosi al servizio del Governo. Le solite polemiche che echeggiano oggi.

Si dice che anche Borsellino fosse critico. Ma ancora una volta siamo costretti a riprendere una sua intervista del 29 maggio 1992 al GR1. Borsellino non risparmia parole dure verso una parte consistente della magistratura. Borsellino accusa i suoi colleghi di ipocrisia: quegli stessi magistrati che dopo la morte di Falcone ne hanno riconosciuto le “indiscusse capacità”, quando era in vita non hanno tradotto “queste loro convinzioni nelle decisioni che avrebbero dovuto celermente portare Falcone ai vertici della struttura nazionale antimafia”.

Il giudice punta il dito contro la gestione “del tutto insoddisfacente” delle rivelazioni del pentito Antonino Calderone (Falcone lo spiegò al CSM e altrove), avvenuta dopo lo scioglimento del pool antimafia.

La parcellizzazione delle indagini in 12 tronconi diversi aveva reso impossibile proseguire il lavoro unitario che aveva portato al successo del maxiprocesso. Tutto ciò, così come altre circostanze, costrinsero Falcone a lasciare Palermo. E lo ha fatto per poter lavorare al meglio. Per questo Borsellino difende il progetto iniziale della Superprocura voluta da Falcone: avrebbe ricreato quelle condizioni di lavoro collegiale che avevano permesso al pool antimafia di Palermo di operare nel suo periodo migliore.

La parcellizzazione delle indagini in 12 tronconi diversi aveva reso impossibile proseguire il lavoro unitario che aveva portato al successo del maxiprocesso. Tutto ciò, così come altre circostanze, costrinsero Falcone a lasciare Palermo. E lo ha fatto per poter lavorare al meglio. Per questo Borsellino difende il progetto iniziale della Superprocura voluta da Falcone: avrebbe ricreato quelle condizioni di lavoro collegiale che avevano permesso al pool antimafia di Palermo di operare nel suo periodo migliore.

Giovanni Falcone fu ucciso dalla mafia, ma la sua inesorabile marcia verso Capaci fu spianata, in modo tragicamente indiretto, da coloro che avrebbero dovuto essere i suoi alleati più fidati. Comprendere questo “tradimento silenzioso” è fondamentale per onorare la sua memoria e per comprendere i limiti ancora attuali della giustizia italiana.

“Sciascia aveva perfettamente ragione: non mi riferisco agli esempi che faceva in concreto, ma più in generale. Questi personaggi, prima si lamentano perché ho fatto carriera, poi se mi presento per il posto di procuratore, cominciano a vedere chissà quali manovre. Gente che occupa i quattro quinti del suo tempo a discutere in corridoio; se lavorassero, sarebbe meglio”, le parole di Falcone al giornalista Luca Rossi, pubblicate nel libro I disarmati.

“Sciascia aveva perfettamente ragione: non mi riferisco agli esempi che faceva in concreto, ma più in generale. Questi personaggi, prima si lamentano perché ho fatto carriera, poi se mi presento per il posto di procuratore, cominciano a vedere chissà quali manovre. Gente che occupa i quattro quinti del suo tempo a discutere in corridoio; se lavorassero, sarebbe meglio”, le parole di Falcone al giornalista Luca Rossi, pubblicate nel libro I disarmati.