Paolo Borsellino nasce a Palermo il 19 gennaio del 1940 in via Vetriera, nei pressi di Piazza Magione nel quartiere “Kalsa”. Il 19 è un numero che ricorrerà più di una volta nella sua vita perché morirà in seguito ad un attentato di matrice terroristitico-mafiosa il 19 luglio del 1992 davanti il civico numero 19 di via Mariano D’Amelio, la via dove abitava la sua mamma, Maria Pia Lepanto, e dove si era recato quel giorno per portarla dal dottore.

Da piccolo era un bambino particolarmente vivace e sveglio, frequentava le strade del suo quartiere giocando anche con bambini che da adulti avrebbero preso una strada molto diversa dalla sua attentando anche alla sua vita.

Tra i suoi piccoli amici vi era un altro bambino, vivace e intraprendente come lui, di nome Giovanni, con cui tanti anni dopo avrebbe intrapreso una lotta contro il male più terribile della nostra amata terra, la “mafia”, che purtroppo avrebbe ucciso entrambi molti anni dopo a pochissime settimane di distanza l’uno dall’altro.

Frequenta la scuola elementare “Ferrara” e poi, dopo le “medie”, il liceo classico “Meli”, eccellendo soprattutto nelle materie umanistiche; fu in quel periodo che iniziò ad amare i poeti trecenteschi, Dante Petrarca e Boccaccio, e del primo iniziò ad imparare a memoria tutti i versi del “Paradiso”, uno dei tre cantici della Divina Commedia, l’opera letteraria italiana forse più famosa.

Dopo il liceo decide di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza ed è in quegli anni di studi intensi e frenetici che matura l’idea di fare il magistrato lottando contro tutte quelle ingiustizie e sopraffazioni a cui era costretto ad assistere sin da quando era piccolino nel quartiere popolare in cui era nato.

Dopo avere conseguito la laurea con il massimo dei voti e ad appena 23 anni, l’anno dopo, al primo tentativo vince il concorso per uditore giudiziario diventando quell’anno, era il 1964, il magistrato più giovane d’Italia.

I primi incarichi sono ad Enna, Mazara del Vallo e Monreale, dove svolge le funzioni di Pretore, ma è di ritorno a Palermo, dove sul finire degli anni ‘70 arriva all’Ufficio Istruzione allora guidato da un altro martire della giustizia, Rocco Chinnici, che la sua vita cambia del tutto e inizia a occuparsi, pressoché esclusivamente, di Cosa Nostra, la potente e feroce organizzazione criminale che in quegli anni aveva già assassinato suoi colleghi come i giudici Costa e Terranova, e brillanti investigatori come il Commissario Boris Giuliano e il Capitano Emanuele Basile.

La morte di quest’ultimo lo colpì e lo segnò forse più di chiunque altro perché lo aveva avuto come il più stretto collaboratore ai tempi in cui faceva il Pretore a Monreale e perché era stato ucciso senza pietà malgrado la sera dell’assassinio tenesse in braccio la sua cara figlioletta, Emanuela.

Intanto, in quegli anni, conosce e si fidanza con una donna minuta, apparentemente fragile ma molto forte, che rappresenterà fino agli ultimi giorni della sua vita il suo più grande sostegno, Agnese Piraino, figlia dell’allora Presidente del Tribunale di Palermo, Angelo Piraino Leto.

Questa donna, che condividerà con il giudice Paolo Borsellino tanti momenti belli e spensierati ma anche tante tragedie, gli darà tre figli, Lucia, Manfredi e Fiammetta.

Ma ritorniamo alla vita di questo giovane magistrato che dopo l’assassinio nei primi giorni di maggio del 1980 del suo fidato Capitano dei Carabinieri Basile vede cadere uno dopo l’altro negli anni successivi sotto i colpi dei più feroci killer della mafia tanti suoi colleghi e collaboratori, alcuni dei quali diventati amici fraterni.

Nonostante tutto non si perde d’animo e insieme ad altri magistrati tra cui quel Giovanni cresciuto insieme a lui sulle strade e sulle piazze del quartiere “Kalsa”, imbastisce il più grande processo mai celebrato contro la Mafia, il c.d. “Maxiprocesso”, che porterà alla sbarra centinaia di mafiosi e alla loro condanna a decine di anni di reclusione.

Ma la vita del giudice Paolo Borsellino per via del suo incessante e delicato lavoro lo mette sempre più a rischio e mette sempre più a rischio i suoi più stretti familiari, tanto da costringerlo suo malgrado ad una vita “blindata” dentro e fuori gli uffici giudiziari.

Anche i figli e la moglie devono adeguarsi a questo insolito regime di vita, ma tutta la famiglia è al suo fianco perché acquisisce la consapevolezza che solo continuando il suo lavoro lui e gli altri magistrati del c.d. “Pool Antimafia” potevano liberare la Sicilia e l’Italia intera dal cancro della mafia.

Nel 1986 Paolo Borsellino assume la guida della Procura della Repubblica di Marsala dove prosegue il lavoro che stava svolgendo a Palermo in una terra diventata molto difficile perché popolata da altre agguerrite famiglie mafiose tra cui quella di colui che diversi anni dopo diventerà il più pericoloso latitante ancora in circolazione, Matteo Messina Denaro.

In quegli anni a Marsala, tuttavia, vive anni felici e in qualche modo spensierato regalando ai suoi figli e alla moglie un periodo più tranquillo durante il quale spesso e volentieri si concedeva delle “libertà” come uscire in barca, girare con la vespa e il casco senza farsi riconoscere oppure trascorrere i pochi giorni di vacanza insieme ai suoi adorati figli e alla sua amata moglie nella villa dei suoceri, a Villagrazia di Carini, a pochi passi da quel mare che tanto amava.

Questo breve ma intenso periodo purtroppo viene improvvisamente interrotto dall’assassinio di un giovanissimo giudice, il “giudice ragazzino” Rosario Livatino, braccato ed ucciso nelle campagne agrigentine da quella mafia di provincia, denominata “Stidda”, che aveva tanto valorosamente e coraggiosamente combattuto senza mezzi e senza protezione da parte dello Stato.

Paolo Borsellino, al pari della morte del “suo” Capitano Basile di circa un decennio prima, rimase profondamente scosso da quell’omicidio e dall’efferatezza con il quale era stato commesso, così da gettarsi a capofitto sulle indagini per cercare ed arrestare coloro che lo avevano eseguito con tanta crudeltà e malvagità.

In quel tempo si affida pressoché totalmente a questo giudice tanto determinato quanto paterno una ragazza di Partanna, una cittadina del trapanese, Rita Atria, cui la mafia aveva ucciso il padre e il fratello.

Rita è poco più che una bambina, ma con una forza e un coraggio tali che le consentono nel giro di pochi mesi di aiutare il giudice a debellare tutte le famiglie mafiose del suo paese, dal quale si allontana per sempre per trovare rifugio a Roma dove il giudice, oramai divenuto per lei come un padre, le aveva trovato un appartamento per iniziare una nuova vita e mettersi alle spalle quella fatta di odio e di violenze che l’aveva accompagnata sin da quando era piccola.

Purtroppo proprio da quell’appartamento Rita Atria si getterà nel vuoto pochi giorni dopo l’assassinio del “suo” giudice Paolo, lasciando un biglietto in cui emerge tutto il senso di vuoto che in quel momento provava per avere perso l’unica persona in cui nutriva la speranza in un mondo migliore e più pulito.

Nel 1991 il giudice Paolo Borsellino ritorna a Palermo mentre il suo amico e collega Giovanni Falcone assume a Roma la direzione di un importante ufficio del Ministero della Giustizia; lui Procuratore a Palermo e Falcone a Roma rappresentano oramai un pericolo troppo grande per la mafia ma, forse, rappresentano un pericolo anche per quello Stato che negli anni passati era sceso a patti con la mafia e che probabilmente era pronto a stipulare nuovi patti con la stessa o a rinnovare quelli precedenti.

Nel gennaio del ‘92 il Maxiprocesso alla mafia iniziato sette anni prima si conclude con diverse condanne definitive di boss e gregari della mafia e a marzo di quello stesso anno viene ucciso l’europarlamentare Salvo Lima, un politico che per molti anni era stato sospettato di intrattenere rapporti ambigui con la mafia e che molti mafiosi accusavano di non avere fatto abbastanza per “salvarli” dal carcere.

Chi, tanti anni prima, aveva condannato a morte i due giudici, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone,decide a questo punto che non si può più attendere, l’uno dopo l’altro devono essere eliminati con ogni mezzo perché l’organizzazione mafiosa non scompaia e, soprattutto, i “patti” che ha stipulato con pezzi infedeli delle istituzioni non saltino.

Il 23 maggio del ‘92 Giovanni Falcone insieme alla dolcissima moglie, Francesca Morvillo, e tre dei loro agenti di scorta salta in aria sull’autostrada che dall’aeroporto porta a Palermo; appena cinquantasette giorni dopo, il 19 luglio, sotto la casa della sua cara mamma sono accomunati dallo stesso destino Paolo Borsellino e cinque dei suoi sei agenti di scorta, tutti barbaramente uccisi con una autobomba nella via D’Amelio, dove oggi sorge un albero di ulivo, simbolo di pace.

Il giudice Paolo Borsellino, a detta della figlia più grande, è morto con il sorriso, quel sorriso ironico che lo aveva accompagnato per gran parte della sua vita e che ci ha voluto lasciare perché, come amava dire, “è bello morire per gli ideali in cui si crede”.

Manfredi Borsellino

Fonte: Io Non Dimentico 1 – Falcone & Borsellino

AUDIO

Manfredi Borsellino oggi è un funzionario della Polizia di Stato, responsabile del Commissariato di Mondello dopo esserlo stato a Cefalù e ricorda quello che successe dopo il sogno premonitore. “Un silenzio assordante – dice – dopo un attentato nel cuore della mia città: fumo, sirene, corpi dilaniati”. E poi il “silenzio surreale”. “Quello stesso silenzio – ricorda Manfredi Borsellino – che mi accompagnò fino all’arrivo in via D’Amelio, quando il corpo, o ciò che ne era rimasto, di mio padre e dei suoi agenti di scorta era stato già rimosso”. Manfredi chiude così il ricordo del padre: “Ho perso un padre perché, nonostante tutte le avversità, ha svolto sino alla fine nient’altro che il suo dovere di magistrato e servitore dello Stato. Sono orgoglioso e onorato di esserne il figlio”. E noi orgogliosi e onorati di essere stati rappresentati da un magistrato capace, onesto e tenace come lui. – Dal sito POLIZIA DI STATO

TI RACCONTERO’ TUTTE CHE STORIE CHE POTRO’ Il figlio dice che la madre “ha fatto un bel regalo a tutti noi” lasciandoci queste pagine. Dentro ci sono i segni delle sue tante vite, prima e dopo il 19 luglio del 1992. E con tenero stupore ammette che neanche loro – lui, Manfredi, e le sue sorelle Lucia e Fiammetta – conoscevano certi dettagli sul padre. Agnese non ha voluto tenerli solo per sé. Poi parla del libro, che non è una biografia e non è una raccolta di testimonianze ma “il tuo ultimo atto d’amore verso papà”. Manfredi lo chiama con il nome per intero, come ogni tanto piaceva chiamarlo anche a me sul giornale quando era vivo: Paolo Emanuele Borsellino. Quell’Emanuele che era riportato sulla carta d’identità e si palesava a sorpresa in qualche bigliettino di ringraziamento e molto di rado sugli atti giudiziari che firmava, mi ha sempre incuriosito. Ma al giudice non ho mai chiesto nulla su quel suo secondo nome, che a volte c’era e tante altre volte invece spariva. “Non ne so molto nemmeno io di quella sua firma che occasionalmente cambiava, però nella presentazione del libro mi è venuto istintivo scrivere Paolo Emanuele Borsellino… E poi avrei voluto chiamare Emanuele il mio secondo figlio, ma è arrivata una bimba”, racconta Manfredi mentre esprime ancora meraviglia per “quelle confidenze” che la madre, nei suoi ultimi giorni, ha voluto consegnare a Salvo Palazzolo. Manfredi Borsellino fa il poliziotto, commissario a Cefalù (ora a Mondello) . In questi anni, ci siamo ritrovati di tanto in tanto a conversare e soprattutto a ricordare. Di solito in via Cilea, a Palermo, nella casa dove abitavano il giudice, la signora Agnese e loro, i figli. L’ultima volta nella primavera scorsa, un pomeriggio. In cucina c’era la madre sulla sedia a rotelle, accudita amorevolmente da due infermieri. Manfredi le girava intorno, lei lo guardava e gli sorrideva. Sembrava fragile a vederla così, tormentata dalla malattia. Ma Agnese è sempre stata una donna siciliana di coraggio, non si arrendeva mai. “Mamma ha una voglia di vivere incredibile”, diceva Manfredi che intanto mi aveva già trascinato sul divano del salone aprendo i cassetti più nascosti, quelli dove conserva le foto di famiglia. Il matrimonio di Agnese e Paolo a Villa Igea, dicembre 1968. Papà e Manfredi in vacanza a Tropea, estate 1981. Papà e Fiammetta a Palermo, metà anni Settanta. Papà e Lucia al Parco nazionale d’Abruzzo, fine anni Settanta. E poi tutti insieme all’Asinara, agosto 1985, quando Paolo Borsellino e Giovanni Falcone – con figli e mogli – vengono deportati e rinchiusi per venticinque lunghissimi giorni sull’isola sarda del supercarcere. Motivi di sicurezza, dall’Ucciardone era arrivata la soffiata che i boss avrebbero voluto uccidere i due giudici, “prima l’uno e poi l’altro”. Come è avvenuto sette anni dopo. Via Cilea, una lunga fila di palazzi tutti uguali, a metà strada la “zona rimozione auto” per il pericolo di attentati. La prima volta ci sono andato tanto tempo fa, nel 1986 o forse nel 1987, si stava ancora celebrando il maxi processo a Cosa nostra. Era sera, molto tardi. Paolo Borsellino ha aperto la porta e sono entrato in una stanza piena di fumo, una sigaretta che bruciava ancora nel posacenere e l’altra già fra le dita, i calendari dell’Arma dei carabinieri alle pareti, i fascicoli – con dentro appunti dei suoi incontri e ritagli di giornale – tutti in ordine sulla piccola libreria a muro. Della casa di via Cilea, per anni ho conosciuto soltanto quella stanza: lo studio del giudice. Geloso della sua intimità familiare, Paolo Borsellino non mi ha mai fatto varcare la vetrata che divideva lo studio dal salone. Ho sempre immaginato quella stanza come una casa nella casa, quasi fosse staccata dagli altri ambienti. La signora Agnese e Manfredi, molto tempo dopo, avrebbero confermato la mia sensazione svelandomi un piccolo segreto. Quella stanza – lo studio del giudice – apparteneva in origine alla casa accanto e i Borsellino, avendo la necessità di allargare il loro appartamento, l’avevano successivamente acquistata dai vicini. Ma sono altri e più intensi, i ricordi e i “segreti” che la signora Agnese ha deciso di affidare a Palazzolo per il loro libro. Già il titolo, Ti racconterò tutte le storie che potrò, scopre in copertina chi era Paolo Emanuele Borsellino. La famiglia Borsellino nel racconto di sua moglie – di ATTILIO BOLZONI – La Repubblica

Cara mamma, ci hai fatto un gran bel regalo, in parte anche inaspettato, malgrado ti frullasse nella mente già da tempo l’idea di mettere ordine ai tuoi ricordi e alle tante vite che hai vissuto. Hai fatto un grande regalo soprattutto ai tuoi sette nipoti, che potranno conoscere anche attraverso questo testo quella nonna affettuosa, premurosa e così piena di voglia di vivere che la leucemia ha sottratto loro troppo presto. Neanche noi figli conoscevamo tutti gli aneddoti e le confidenze che –stupendoci –ci hai voluto lasciare in questo racconto affidato a Salvo Palazzolo, prima che la tua malattia prendesse definitivamente il sopravvento. Leggendo queste pagine ritrovo l’incredibile metamorfosi che la tua vita e il tuo stesso tratto caratteriale hanno avuto dopo quel primo incontro con papà, presso lo studio notarile Furitano. Mi colpiscono, ancora una volta, la tua voglia di vivere, l’amore per le piccole cose, anche quelle un po’ frivole, e soprattutto l’inesauribile speranza di ritrovare la luce in fondo a quel tunnelin cui pensavano di averti cacciato definitivamente coloro che ti hanno privato troppo presto dell’amore della tua vita. C’è tutto questo e molto altro ancora nelle pagine che ci hai lasciato in dono: non sono una biografia, una raccolta di testimonianze o una ricostruzione storica di eventi più o meno noti. Queste pagine sono molto di più: il tuo ultimo atto d’amore verso papà, anzi sono la vostra storia d’amore. Così, adesso, ogni altra mia parola sarebbe di troppo. La parola deve essere lasciata a te e al tuo cuore, perché il lettore possa ascoltare direttamente dalla tua voce chi è stata e chi continua a essere Agnese Piraino, la grande moglie del giudice Paolo Emanuele Borsellino MANFREDI BORSELLINO

.

Il grande amore di mamma e papà – Quando si parla di Agnese, si parla anche di suo marito, Paolo. Non possono stare lontani il dottore Paolo Borsellino e sua moglie, la signora Agnese. Come per un rimpiattino dell’eternità. E quando si parla di uno, come per un’eco, affiora l’altra. Qualche giorno fa, il cinque maggio, si è celebrato con una discrezione intrisa di gratitudine il quinto anniversario della morte di Agnese Piraino Leto, vedova Borsellino. Qualcuno l’ha ricordata sui social. Qualcuno ha riaperto in silenzio il cassetto delle lacrime. In contemporanea, è saltato fuori un particolare sul magistrato ucciso con la scorta in via D’Amelio. Durante la notte bianca della legalità’, il procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, ha raccontato: “Paolo Borsellino fu talmente consapevole di dovere morire, che proprio in questo Palazzo di giustizia volle compiere un gesto simbolico: chiamò un amico sacerdote per confessarsi e prendere la comunione”. Nelle stesse ore, la memoria della dipartita della moglie mischiata a una cronaca commossa degli ultimi istanti del marito.

Il primo pomeriggio di quel 23 maggio studiavo a casa dei miei genitori, preparavo l’esame di diritto commerciale, ero esattamente allo “zenit” del mio percorso universitario. Mio padre era andato, da solo e a piedi, eludendo come solo lui sapeva fare i ragazzi della scorta, dal barbiere Paolo Biondo, nella via Zandonai, dove nel bel mezzo del “taglio” fu raggiunto dalla telefonata di un collega che gli comunicava dell’attentato a Giovanni Falcone lungo l’autostrada Palermo-Punta Raisi. Ricordo bene che mio padre, ancora con tracce di schiuma da barba sul viso, avendo dimenticato le chiavi di casa bussò alla porta mentre io ero già pietrificato innanzi la televisione che in diretta trasmetteva le prime notizie sull’accaduto. Aprii la porta ad un uomo sconvolto, non ebbi il coraggio di chiedergli nulla né lui proferì parola. Si cambiò e raccomandandomi di non allontanarmi da casa si precipitò, non ricordo se accompagnato da qualcuno o guidando lui stesso la macchina di servizio, nell’ospedale dove prima Giovanni Falcone, poi Francesca Morvillo, gli sarebbero spirati tra le braccia. Quel giorno per me e per tutta la mia famiglia segnò un momento di non ritorno. Era l’inizio della fine di nostro padre che poco a poco, giorno dopo giorno, fino a quel tragico 19 luglio, salvo rari momenti, non sarebbe stato più lo stesso, quell’uomo dissacrante e sempre pronto a non prendersi sul serio che tutti conoscevamo.

Ho iniziato a piangere la morte di mio padre con lui accanto mentre vegliavamo la salma di Falcone nella camera ardente allestita all’interno del Palazzo di Giustizia. Non potrò mai dimenticare che quel giorno piangevo la scomparsa di un collega ed amico fraterno di mio padre ma in realtà è come se con largo anticipo stessi già piangendo la sua. Dal 23 maggio al 19 luglio divennero assai ricorrenti i sogni di attentati e scene di guerra nella mia città ma la mattina rimuovevo tutto, come se questi incubi non mi riguardassero e soprattutto non riguardassero mio padre, che invece nel mio subconscio era la vittima. Dopo la strage di Capaci, eccetto che nei giorni immediatamente successivi, proseguii i miei studi, sostenendo gli esami di diritto commerciale, scienze delle finanze, diritto tributario e diritto privato dell’economia. In mio padre avvertivo un graduale distacco, lo stesso che avrebbero percepito le mie sorelle, ma lo attribuivo (e giustificavo) al carico di lavoro e di preoccupazioni che lo assalivano in quei giorni. Solo dopo la sua morte seppi da padre Cesare Rattoballi che era un distacco voluto, calcolato, perché gradualmente, e quindi senza particolari traumi, noi figli ci abituassimo alla sua assenza e ci trovassimo un giorno in qualche modo “preparati” qualora a lui fosse toccato lo stesso destino dell’amico e collega Giovanni.

Il ricordo degli istanti immediatamente successivi la Strage di Capaci (23 maggio 1992): «Ero a casa a studiare per l’università e mio padre era andato dal barbiere, a piedi, da solo, eludendo la sorveglianza della sua scorta. Lì ricevette una telefonata da un collega. Poco dopo sentii mio padre bussare alla porta, molto affannato, con delle tracce di schiuma da barba sul viso. Io guardavo la televisione impietrito. Non saprei descrivere l’espressione del suo viso. Si diresse nella sua stanza come se non mi avesse visto. Non gli chiesi nulla, lo vidi cambiarsi. In una situazione del genere non si sarebbe mai presentato vestito male, mi ricordo che indossò una giacca, una camicia, come se stesse andando al lavoro. Trovò soltanto il tempo di dirmi di non muovermi di casa. E uscì in fretta… Mia sorella Lucia lo raggiunse in lacrime al centro di medicina legale. Mio padre la prese fra le braccia: “Non piangere Lucia, non dobbiamo dare spettacolo davanti a tutti ora…”. Il giorno dopo fu aperta la camera ardente in un’aula del tribunale, ho trascorso gran parte della giornata con mio padre lì per vegliare i resti di Falcone, accanto a quelli della moglie e della sua scorta. Mi ricordo che non ho fatto altro che piangere. Vedevo mio padre allontanarsi da noi. La notte, poi, sognavo attentati, autostrade che saltavano in aria, edifici sventrati… La vittima era sempre sconosciuta, e mi svegliavo tutto sudato. (2012)

La mattina del 19 luglio (1992), complice il fatto che si trattava di una domenica ed ero oramai libero da impegni universitari, mi alzai abbastanza tardi, perlomeno rispetto all’orario in cui solitamente si alzava mio padre che amava dire che si alzava ogni giorno (compresa la domenica) alle 5 del mattino per “fottere” il mondo con due ore di anticipo. In quei giorni di luglio erano nostri ospiti, come d’altra parte ogni estate, dei nostri zii con la loro unica figlia, Silvia, ed era proprio con lei che mio padre di buon mattino ci aveva anticipati nel recarsi a Villagrazia di Carini dove si trova la residenza estiva dei miei nonni materni e dove, nella villa accanto alla nostra, ci aveva invitati a pranzo il professore “Pippo” Tricoli, titolare della cattedra di Storia contemporanea dell’Università di Palermo e storico esponente dell’Msi siciliano, un uomo di grande spessore culturale ed umano con la cui famiglia condividevamo ogni anno spensierate stagioni estive. Dopo quello che fu tutto fuorché un riposo pomeridiano, “mio padre raccolse i suoi effetti, compreso il costume da bagno (restituitoci ancora bagnato dopo l’eccidio) e l’agenda rossa della quale tanto si sarebbe parlato negli anni successivi, e dopo avere salutato tutti si diresse verso la sua macchina parcheggiata sul piazzale limitrofo le ville insieme a quelle della scorta. Mia madre lo salutò sull’uscio della villa del professore Tricoli, io l’accompagnai portandogli la borsa sino alla macchina, sapevo che aveva l’appuntamento con mia nonna per portarla dal cardiologo per cui non ebbi bisogno di chiedergli nulla. Mi sorrise, gli sorrisi, sicuri entrambi che di lì a poche ore ci saremmo ritrovati a casa a Palermo con gli zii”

Mio padre, in verità, tentò di scuotermi dalla mia “loffia” domenicale tradendo un certo desiderio di “fare strada” insieme, ma non ci riuscì. L’avremmo raggiunto successivamente insieme agli zii ed a mia madre. Mia sorella Lucia sarebbe stata impegnata tutto il giorno a ripassare una materia universitaria di cui avrebbe dovuto sostenere il relativo esame il giorno successivo (cosa che fece!) a casa di una sua collega, mentre Fiammetta, come è noto, era in Thailandia con amici di famiglia e sarebbe rientrata in Italia solo tre giorni dopo la morte di suo padre. Non era la prima estate che, per ragioni di sicurezza, rinunciavamo alle vacanze al mare; ve ne erano state altre come quella dell’85, quando dopo gli assassini di Montana e Cassarà eravamo stati “deportati” all’Asinara, o quella dell’anno precedente, nel corso della quale mio padre era stato destinatario di pesanti minacce di morte da parte di talune famiglie mafiose del trapanese. Ma quella era un’estate particolare, rispetto alle precedenti mio padre ci disse che non era più nelle condizioni di sottrarsi all’apparato di sicurezza cui, soprattutto dolo la morte di Falcone, lo avevano sottoposto, e di riflesso non avrebbe potuto garantire a noi figli ed a mia madre quella libertà di movimento che negli anni precedenti era riuscito ad assicurarci.

Così quell’estate la villa dei nonni materni, nella quale avevamo trascorso sin dalla nostra nascita forse i momenti più belli e spensierati, era rimasta chiusa. Troppo “esposta” per la sua adiacenza all’autostrada per rendere possibile un’adeguata protezione di chi vi dimorava. Ricordo una bellissima giornata, quando arrivai mio padre si era appena allontanato con la barchetta di un suo amico per quello che sarebbe stato l’ultimo bagno nel “suo” mare e non posso dimenticare i ragazzi della sua scorta, gli stessi di via D’Amelio, sulla spiaggia a seguire mio padre con lo sguardo e a godersi quel sole e quel mare.

Anche il pranzo in casa Tricoli fu un momento piacevole per tutti, era un tipico pranzo palermitano a base di panelle, crocché, arancine e quanto di più pesante la cucina siciliana possa contemplare, insomma per stomaci forti. Ricordo che in Tv vi erano le immagini del Tour de France ma mio padre, sebbene fosse un grande appassionato di ciclismo, dopo il pranzo, nel corso del quale non si era risparmiato nel “tenere comizio” come suo solito, decise di appisolarsi in una camera della nostra villa. In realtà non dormì nemmeno un minuto, trovammo sul portacenere accanto al letto un cumulo di cicche di sigarette che lasciava poco spazio all’immaginazione.

Ho realizzato che mio padre non c’era più mentre quel pomeriggio giocavo a ping pong e vidi passarmi accanto il volto funereo di mia cugina Silvia, aveva appena appreso dell’attentato dalla radio. Non so perché ma prima di decidere il da farsi io e mia madre ci preoccupammo di chiudere la villa. Quindi, mentre affidavo mia madre ai miei zii e ai Tricoli, sono salito sulla moto di un amico d’infanzia che villeggia lì vicino e a grande velocità ci recammo in via D’Amelio […]. La mia vita, come d’altra parte quella delle mie sorelle e di mia madre, è certamente cambiata dopo quel 19 luglio, siamo cresciuti tutti molto in fretta e abbiamo capito, da subito, che dovevamo sottrarci senza se e senza ma a qualsivoglia sollecitazione ci pervenisse dal mondo esterno e da quello mediatico in particolare. Sapevamo che mio padre non avrebbe gradito che noi ci trasformassimo in ‘familiari superstiti di una vittima della mafia’, che noi vivessimo come figli o moglie di ….., desiderava che noi proseguissimo i nostri studi, ci realizzassimo nel lavoro e nella vita, e gli dessimo quei nipoti che lui tanto desiderava. A me in particolare mi chiedeva Paolino sin da quando avevo le prime fidanzate, non oso immaginare la sua gioia se fosse stato con noi il 20 dicembre 2007, quando è nato Paolo Borsellino, il suo primo e, per il momento, unico nipote maschio.

Non vidi mio padre, o meglio i suoi “resti”, perché quando giunsi in via D’Amelio fui riconosciuto dall’allora presidente della Corte d’Appello, il dottor Carmelo Conti, che volle condurmi presso il centro di Medicina legale dove poco dopo fui raggiunto da mia madre e dalla mia nonna paterna. Seppi successivamente che mia sorella Lucia non solo volle vedere ciò che era rimasto di mio padre, ma lo volle anche ricomporre e vestire all’interno della camera mortuaria. Mia sorella Lucia, la stessa che poche ore dopo la morte del padre avrebbe sostenuto un esame universitario lasciando incredula la commissione, ci riferì che nostro padre è morto sorridendo, sotto i suoi baffi affumicati dalla fuliggine dell’esplosione ha intravisto il suo solito ghigno, il suo sorriso di sempre; a differenza di quello che si può pensare mia sorella ha tratto una grande forza da quell’ultima immagine del padre, è come se si fossero voluti salutare un’ultima volta

Parlare di mio padre per me è estremamente difficile, mi sono anche risposto del perché fosse così difficile. L’unica vera ragione per la quale non riesco, dopo 22 anni, a parlare di lui è che non riesco materialmente a coniugare il suo verbo al passato. Vorrei che tutti sapessero che per me la bomba esplosa in via D’Amelio è troppo vicina, nonostante siano trascorsi 22 anni – ha detto – come se mio padre fosse morto l’altro ieri, non si può pretendere il ricordo di un figlio quando ancora il cadavere è caldo, e siccome avverto ancora forte la presenza di mio padre non riesco a parlarne con distacco.

“Sin dai primi giorni successivi alla sua morte, infatti, circolava la voce che egli fosse andato incontro ‘rassegnato’ a questo infausto destino. Bene, ciò non corrispondeva affatto a verità: mio padre amava in modo viscerale la vita e le tante piccole o grandi sorprese che questa riserva, sì da apparirmi inverosimile che egli andasse incontro alla morte ritenendola in quel momento un evento ineluttabile” Penso che mio padre debba essere ricordato soprattutto per la sua bontà d’animo, essendo egli una persona fondamentalmente buona e carica di una sconfinata umanità. La sua generosità era senza limiti: avevo quindici anni quando mi chiese di regalare il mio motorino al figlio di una vedova il cui marito era morto in una strage di mafia in quanto gli necessitava per recarsi in una borgata di Palermo ove svolgeva l’attività di panettiere. A un collaboratore di giustizia, lo stesso che tra il ‘91 e il ‘92 gli rivelò di essere stato incaricato dalle famiglie del Trapanese di organizzare ed eseguire il suo assassinio, forniva personalmente le lamette, la schiuma da barba e le sigarette, in un periodo storico in cui, è importante evidenziarlo, mancavano del tutto le agevolazioni di cui oggi essi fruiscono. Nonostante gli impegni di lavoro trovava sempre il tempo di stare in famiglia, di seguire personalmente le nostre attività, fossero esse di studio o ludiche. È indelebile il ricordo dell’amore e del trasporto con cui mi fece ripetere le mie prime due materie universitarie – analogamente accadde con mia sorella Fiammetta – dedicandomi intere serate prima degli esami. Era premuroso, sempre presente non solo per i familiari, ma anche per i tanti cugini e parenti collaterali. Di fatto egli cresceva e seguiva come fossero suoi i sette figli della sorella più grande, rimasta vedova prematuramente e non economicamente in grado di sostenere una così numerosa famiglia. Io e le mie due sorelle non siamo stati mai né viziati né agevolati, piuttosto “responsabilizzati” di fronte a situazioni molto più grandi di noi, sì che al momento della sua morte può dirsi che eravamo a nostro modo “preparati”, preparati da un padre che tutto avrebbe potuto desiderare fuorché lasciarci orfani così giovani. Sin dai primi giorni successivi alla sua morte, infatti, circolava la voce che egli fosse andato incontro “rassegnato” a questo infausto destino. Bene, ciò non corrispondeva affatto a verità: mio padre amava in modo viscerale la vita e le tante piccole o grandi sorprese che questa riserva, sì da apparirmi inverosimile che egli andasse incontro alla morte ritenendola in quel momento un evento ineluttabile. In verità abbiamo assistito alla morte di un uomo lasciato solo in un momento storico in cui occorreva massima coesione e distribuzione della responsabilità, anche all’interno degli uffici giudiziari. Tuttavia noi non abbiamo alcun rammarico, poiché se la morte di mio padre, unitamente a quella di tanti altri servitori dello Stato, è servita a svegliare dal torpore tante coscienze, ciò ci ripaga della sua assenza. Dopo tutti questi anni ciò che forse manca maggiormente del Paolo Borsellino uomo, padre e marito sono la bontà d’animo e generosità di spirito che lo contraddistinguevano. Ci ha lasciato un grandissimo patrimonio morale e ci ha insegnato ad essere umili i meriti erano sempre degli altri, non si atteggiava mai a protagonista ed era privo di qualsiasi ambizione, a tal punto da non manifestare alcun interesse a ricoprire quell’incarico di super procuratore antimafia che, subdolamente, rappresentanti del governo di allora gli avevano proposto, rimanendo prioritaria per lui la vicinanza alla sua famiglia e alla sua Palermo. È evidente quanto sia stato forte il desiderio di avere un padre così al nostro fianco nei momenti in cui ci siamo trovati a fronteggiare situazioni molto più grandi di noi, nel momento in cui abbiamo scelto ciascuno di servire, seppur in amministrazioni diverse, lo Stato, quello Stato che non seppe essere in grado di difendere e proteggere uno dei suoi figli migliori ma che mio padre ha sempre rispettato e onorato e ci ha sempre insegnato a rispettare e onorare, nel momento in cui avremmo avuto bisogno di un suo consiglio o anche solo di uno sguardo. Sono tuttavia convinto che io, le mie sorelle e mia madre, abbiamo seguito la strada che lui ci aveva tracciato. La nostra fede ci rende sicuri del fatto che un giorno lo rivedremo, bello e sorridente, come lo ricordiamo sempre.

La mia vita, come d’altra parte quella delle mie sorelle e di mia madre, è certamente cambiata dopo quel 19 luglio, siamo cresciuti tutti molto in fretta ed abbiamo capito, da subito, che dovevamo sottrarci senza “se” e senza “ma” a qualsivoglia sollecitazione ci pervenisse dal mondo esterno e da quello mediatico in particolare. Sapevamo che mio padre non avrebbe gradito che noi ci trasformassimo in “familiari superstiti di una vittima della mafia”, che noi vivessimo come figli o moglie desiderava che noi proseguissimo i nostri studi, ci realizzassimo nel lavoro e nella vita, e gli dessimo quei nipoti che lui tanto desiderava. A me in particolare mi chiedeva “Paolino” sin da quando avevo le prime fidanzate, non oso immaginare la sua gioia se fosse stato con noi il 20 dicembre 2007, quando è nato Paolo Borsellino, il suo primo e, per il momento, unico nipote maschio.

Oggi vorrei dire a mio padre che la nostra vita è sì cambiata dopo che ci ha lasciati ma non nel senso che lui temeva: siamo rimasti gli stessi che eravamo e che lui ben conosceva, abbiamo percorso le nostre strade senza “farci largo” con il nostro cognome, divenuto “pesante” in tutti i sensi, abbiamo costruito le nostre famiglie cui sono rivolte la maggior parte delle nostre attenzioni come lui ci ha insegnato, non ci siamo “montati la testa”, rischio purtroppo ricorrente quando si ha la fortuna e l’onore di avere un padre come lui, insomma siamo rimasti con i piedi per terra. E vorrei anche dirgli che la mamma dopo essere stata il suo principale sostegno è stata in questi lunghi anni la nostra forza, senza di lei tutto sarebbe stato più difficile e molto probabilmente nessuno di noi tre ce l’avrebbe fatta.

Mi piace pensare che oggi sono quello che sono, ossia un dirigente di polizia appassionato del suo lavoro che nel suo piccolo serve lo Stato ed i propri concittadini come, in una dimensione ben più grande ed importante, faceva suo padre, indipendentemente dall’evento drammatico che mi sono trovato a vivere.

D’altra parte è certo quello che non sarei mai voluto diventare dopo la morte di mio padre, una persona che in un modo o nell’altro avrebbe “sfruttato” questo rapporto di sangue, avrebbe “cavalcato” l’evento traendone vantaggi personali non dovuti, avrebbe ricoperto cariche o assunto incarichi in quanto figlio di …. o perché di cognome fa Borsellino. A tal proposito ho ben presente l’insegnamento di mio padre, per il quale nulla si doveva chiedere che non fosse già dovuto o che non si potesse ottenere con le sole proprie forze. Diceva mio padre che chiedere un favore o una raccomandazione significa mettersi nelle condizioni di dovere essere debitore nei riguardi di chi elargisce il favore o la raccomandazione, quindi non essere più liberi ma condizionati, sotto il ricatto, fino a quando non si restituisce il favore o la raccomandazione ricevuta.

Penso che mio padre debba essere ricordato soprattutto per la sua bontà d’animo, essendo egli una persona fondamentalmente buona e carica di una sconfinata umanità. Era premuroso, sempre presente non solo per i familiari, ma anche per i tanti cugini e parenti collaterali. Di fatto egli cresceva e seguiva come fossero suoi i sette figli della sorella più grande, rimasta vedova prematuramente e non economicamente in grado di sostenere una così numerosa famiglia. Io e le mie due sorelle non siamo stati mai né viziati né agevolati, piuttosto “responsabilizzati” di fronte a situazioni molto più grandi di noi, sì che al momento della sua morte può dirsi che eravamo a nostro modo “preparati”, preparati da un padre che tutto avrebbe potuto desiderare fuorché lasciarci orfani così giovani.

Mio padre era un uomo aperto e leale. Però era anche preoccupato di proteggere i collaboratori e i familiari». E infatti in famiglia non aprì bocca per non accendere ancora un clima infuocato dalla strage di Capaci in cui era morto Falcone. «Una sola cosa posso comunque dire con assoluta chiarezza: mio padre non avrebbe mai accettato, tanto meno avallato, una trattativa di quel genere. Si sarebbe attivato perché non andasse avanti. Non avrebbe guardato in faccia nessuno: né chi la stava conducendo né il garante politico che la stava coprendo. Lo avrebbe anzi ritenuto complice di una deviazione facendo esplodere il caso». Forse non fece in tempo ma aveva lanciato segnali di irrequietezza e di apprensione. “Sono stato tradito”, aveva detto, in quei giorni che precedettero la strage». Da “Lo Stato Nascosto

LA SUA LA MORTE PIU’ ANNUNCIATA” ha reagito ”ma non abbastanza” all’ uccisione di Borsellino, ”forse quella più annunciata” tra le molte volute dalla mafia, i suoi funerali, però, avranno forma privata per rispettare la volontà del giudice ucciso, non per polemica contro lo Stato. Lo dice Manfredi Borsellino, figlio ventenne del magistrato, in un’intervista pubblicata oggi sull’ ”Osservatore romano” nella quale invita anche a ”non gettare la spugna”. ”Abbiamo rinviato i funerali – dice il figlio di Borsellino – non solo per aspettare mia sorella Fiammetta, ma anche perchè non volevamo che mio padre fosse sottoposto a una ‘cerimonia’ come quella riservata a Giovanni Falcone, alla moglie e alle vittime della sua scorta. Quel giorno – racconta Manfredi Borsellino – papà rimase profondamente scosso dal chiasso, dalle urla, dall’ atmosfera nella quale si celebrava un rito per i defunti”. ”Non è vero – dice ancora il figlio del giudice ucciso – quanto abbiamo letto, visto e sentito attraverso giornali, radio e tv, che noi siamo in polemica con le istituzioni. Non abbiamo recriminazioni, anzi, dopo la strage di Capaci mio padre ebbe una protezione persino superiore a quella di Falcone. I funerali privati sono una scelta nostra che rispetta il suo desiderio, la sua schiettezza, la sua religiosità”’. ANSA 23-LUG-92

La scelta dei funerali in forma privata, dice il figlio di Borsellino, ”non ha niente a che vedere con le vicende che da magistrato mio padre affrontò. Lui si è sempre ritenuto, era ed agiva da uomo di Stato. Quanto ai suoi contrasti, alle difficoltà o alle sue posizioni, mio padre stesso ha gia’ detto tutto quello che aveva da dire, apertamente, quando era in vita”. Palermo, infine. ”Mio padre – dice Manfredi Borsellino – amava questa città, la nostra terra fatta di una stragrande maggioranza di persone oneste; non avrebbe potuto vivere altrove era legatissimo alla Sicilia, e proprio questi legami, l’attaccamento alla sua gente, gli davano la spinta per andare avanti, per combattere questa minoranza di criminali che soffocano milioni di persone, che ci aggrediscono. Ma noi, malgrado tutto, non possiamo e non dobbiamo lanciare la spugna”. ”Purtroppo però – conclude il figlio di Borsellino – da noi c’ e’ il rischio dell’apatia, della resa. Palermo ha reagito, è vero, a queste ultime due stragi. Ma non abbastanza, non come si doveva di fronte ad avvenimenti di questa portata”. CITTA’ DEL VATICANO

“Ai miei figli, ancora troppo piccoli perché possa iniziare a parlargli del nonno, vorrei farglielo conoscere proprio tramite i suoi insegnamenti, raccontandogli piccoli ma significativi episodi tramite i quali trasmettergli i valori portanti della sua vita. Caro papà, ogni sera prima di addormentarci ti ringraziamo per il dono più grande, il modo in cui ci hai insegnato a vivere”.Da “Era d’estate”

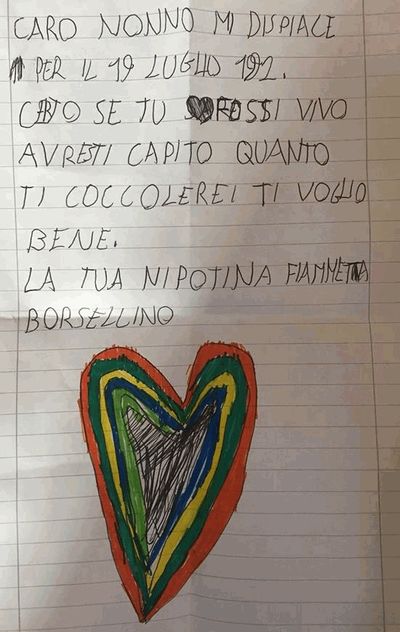

“Caro nonno, se tu fossi vivo avresti capito quanto ti coccolerei”. La lettera di Fiammetta a Paolo Borsellino, a 26 anni dall’uccisione

“Caro nonno, mi dispiace per il 19 luglio 1992. Certo se tu fossi vivo, avresti capito quanto ti coccolerei. Ti voglio bene, la tua nipotina Fiammetta Borsellino”. Queste le parole affettuose che la nipotina Fiammetta (Figlia di Manfredi) ha dedicato al nonno che non ha mai conosciuto, accompagnate dal disegno di un grande cuore. Il messaggio è stato letto a conclusione della messa dedicata alle vittime della strage, celebrata nella chiesa di San Francesco Saverio all’Albergheria. Grande l’emozione suscitata tra i fedeli da queste parole, pronunciate da Don Cosimo Scordato, da sempre impegnato nella lotta per un riscatto sociale del Paese.

Non possono stare lontani, nemmeno sulle labbra degli altri. Ma com’era questo amore incenerito in via D’Amelio, nella sua porzione visibile? Un’esperienza totalizzante . Non potevano stare lontani”. Ed è dolcemente strano pensare, con rispetto e affetto, che la morte di una madre sia stata una benedizione di tenerezze e ricordi, pure nella sua consistenza luttuosa, per dei ragazzi che avevano già perso un genitore nella modalità più atroce. Rubata, sì, ma nella quasi normalità degli addii. “Mamma è diventata nonna e credo che i suoi nipoti abbiano avuto il potere di allungarle un po’ la vita”. Una figura silenziosa, incrollabile. Di lei, lo stesso figlio scriveva nel libro ‘Era d’estate’, immaginando un colloquio col padre: E vorrei anche dirgli che la mamma dopo essere stata il suo principale sostegno è stata in questi lunghi anni la nostra forza, senza di lei tutto sarebbe stato più difficile e molto probabilmente nessuno di noi tre ce l’avrebbe fatta”. Noi tre: Manfredi, Fiammetta, Lucia. Una storia d’amore che rivive pure nella memoria di don Cesare Rattoballi, sacerdote e amico di Paolo Borsellino. Fu lui a confessarlo tra le colonne severe del Palazzo di giustizia. “Paolo – rievoca don Cesare – nutriva uno speciale sentimento di protezione nei confronti della sua sposa. Cercava sempre di evitarle problemi, non voleva metterla in agitazione. Soprattutto negli ultimi tempi, quando sapeva che non sarebbe stato risparmiato. Avevano entrambi un tratto umano e accogliente. Ti invitavano a cena senza formalismi, donando il candore della loro amicizia. Sì, rammento quel giorno, come potrei dimenticarlo? A margine della confessione, Paolo mi confidò: ‘Sono pronto, mi preparo’. Avevamo in programma di vederci il lunedì successivo. Domenica lo assassinarono”. Quando Agnese morì fu organizzata una camera ardente familiare nella casa di via Cilea. La signora appariva addormentata in pace, nonostante la violenza del male che aveva subito e coraggiosamente combattuto. Suo marito, il dottore Paolo Borsellino, la guardava, da un ritratto appeso alla parete. . La sigaretta tra le dita e, dal mozzicone, un fumo azzurrino dipinto. La vegliava ancora. Roberto Puglisi – 7 Maggio 2018 Palermo

Parlare di mio padre per me è estremamente difficile, mi sono anche risposto del perché fosse così difficile. L’unica vera ragione per la quale non riesco, dopo 22 anni, a parlare di lui è che non riesco materialmente a coniugare il suo verbo al passato. Vorrei che tutti sapessero che per me la bomba esplosa in via D’Amelio è troppo vicina, nonostante siano trascorsi 22 anni – ha detto – come se mio padre fosse morto l’altro ieri, non si può pretendere il ricordo di un figlio quando ancora il cadavere è caldo, e siccome avverto ancora forte la presenza di mio padre non riesco a parlarne con distacco.

Mio padre è stato magistrato, mio nonno materno è stato magistrato, mio bisnonno è stato un giudice militare: una certa aria di giustizia e di legge l’ho respirata fin da bambino. Ho voluto continuare questa strada familiare, anche se con un incarico diverso, poiché credo tantissimo nei valori della giustizia e dell’onestà. Amo a dismisura la mia terra e la città in cui vivo, ho il dovere di fare di tutto per cambiarla in meglio. Indubbiamente la scelta del lavoro è stato influenzata anche dal fatto che mio padre era quasi sempre circondato da poliziotti di scorta o da carabinieri o finanzieri che lo aiutavano nell’attività investigativa, per cui sono sempre stato attratto dal lavoro svolto da questi validissimi collaboratori di mio padre

Il primo pomeriggio di quel 23 maggio (1992) studiavo a casa dei miei genitori, preparavo l’esame di diritto commerciale, ero esattamente allo “zenit” del mio percorso universitario. Mio padre era andato, da solo e a piedi, eludendo come solo lui sapeva fare i ragazzi della scorta, dal barbiere Paolo Biondo, nella via Zandonai, dove nel bel mezzo del “taglio” fu raggiunto dalla telefonata di un collega che gli comunicava dell’attentato a Giovanni Falcone lungo l’autostrada Palermo-Punta Raisi. Ricordo bene che mio padre, ancora con tracce di schiuma da barba sul viso, avendo dimenticato le chiavi di casa bussò alla porta mentre io ero già pietrificato innanzi la televisione che in diretta trasmetteva le prime notizie sull’accaduto. Aprii la porta ad un uomo sconvolto, non ebbi il coraggio di chiedergli nulla né lui proferì parola. Si cambiò e raccomandandomi di non allontanarmi da casa si precipitò, non ricordo se accompagnato da qualcuno o guidando lui stesso la macchina di servizio, nell’ospedale dove prima Giovanni Falcone, poi Francesca Morvillo, gli sarebbero spirati tra le braccia. Quel giorno per me e per tutta la mia famiglia segnò un momento di non ritorno. Era l’inizio della fine di nostro padre che poco a poco, giorno dopo giorno, fino a quel tragico 19 luglio, salvo rari momenti, non sarebbe stato più lo stesso, quell’uomo dissacrante e sempre pronto a non prendersi sul serio che tutti conoscevamo. Ho iniziato a piangere la morte di mio padre con lui accanto mentre vegliavamo la salma di Falcone nella camera ardente allestita all’interno del Palazzo di Giustizia. Non potrò mai dimenticare che quel giorno piangevo la scomparsa di un collega ed amico fraterno di mio padre ma in realtà è come se con largo anticipo stessi già piangendo la sua. Dal 23 maggio al 19 luglio divennero assai ricorrenti i sogni di attentati e scene di guerra nella mia città ma la mattina rimuovevo tutto, come se questi incubi non mi riguardassero e soprattutto non riguardassero mio padre, che invece nel mio subconscio era la vittima. Dopo la strage di Capaci, eccetto che nei giorni immediatamente successivi, proseguii i miei studi, sostenendo gli esami di diritto commerciale, scienze delle finanze, diritto tributario e diritto privato dell’economia. In mio padre avvertivo un graduale distacco, lo stesso che avrebbero percepito le mie sorelle, ma lo attribuivo (e giustificavo) al carico di lavoro e di preoccupazioni che lo assalivano in quei giorni. Solo dopo la sua morte seppi da padre Cesare Rattoballi che era un distacco voluto, calcolato, perché gradualmente, e quindi senza particolari traumi, noi figli ci abituassimo alla sua assenza e ci trovassimo un giorno in qualche modo “preparati” qualora a lui fosse toccato lo stesso destino dell’amico e collega Giovanni. La mattina del 19 luglio, complice il fatto che si trattava di una domenica ed ero oramai libero da impegni universitari, mi alzai abbastanza tardi, perlomeno rispetto all’orario in cui solitamente si alzava mio padre che amava dire che si alzava ogni giorno (compresa la domenica) alle 5 del mattino per “fottere” il mondo con due ore di anticipo. In quei giorni di luglio erano nostri ospiti, come d’altra parte ogni estate, dei nostri zii con la loro unica figlia, Silvia, ed era proprio con lei che mio padre di buon mattino ci aveva anticipati nel recarsi a Villagrazia di Carini dove si trova la residenza estiva dei miei nonni materni e dove, nella villa accanto alla nostra, ci aveva invitati a pranzo il professore “Pippo” Tricoli, titolare della cattedra di Storia contemporanea dell’Università di Palermo e storico esponente dell’Msi siciliano, un uomo di grande spessore culturale ed umano con la cui famiglia condividevamo ogni anno spensierate stagioni estive. Mio padre, in verità, tentò di scuotermi dalla mia “loffia” domenicale tradendo un certo desiderio di “fare strada” insieme, ma non ci riuscì. L’avremmo raggiunto successivamente insieme agli zii ed a mia madre. Mia sorella Lucia sarebbe stata impegnata tutto il giorno a ripassare una materia universitaria di cui avrebbe dovuto sostenere il relativo esame il giorno successivo (cosa che fece!) a casa di una sua collega, mentre Fiammetta, come è noto, era in Thailandia con amici di famiglia e sarebbe rientrata in Italia solo tre giorni dopo la morte di suo padre. Non era la prima estate che, per ragioni di sicurezza, rinunciavamo alle vacanze al mare; ve ne erano state altre come quella dell’85, quando dopo gli assassini di Montana e Cassarà eravamo stati “deportati” all’Asinara, o quella dell’anno precedente, nel corso della quale mio padre era stato destinatario di pesanti minacce di morte da parte di talune famiglie mafiose del trapanese. Ma quella era un’estate particolare, rispetto alle precedenti mio padre ci disse che non era più nelle condizioni di sottrarsi all’apparato di sicurezza cui, soprattutto dolo la morte di Falcone, lo avevano sottoposto, e di riflesso non avrebbe potuto garantire a noi figli ed a mia madre quella libertà di movimento che negli anni precedenti era riuscito ad assicurarci. Così quell’estate la villa dei nonni materni, nella quale avevamo trascorso sin dalla nostra nascita forse i momenti più belli e spensierati, era rimasta chiusa. Troppo “esposta” per la sua adiacenza all’autostrada per rendere possibile un’adeguata protezione di chi vi dimorava. Ricordo una bellissima giornata, quando arrivai mio padre si era appena allontanato con la barchetta di un suo amico per quello che sarebbe stato l’ultimo bagno nel “suo” mare e non posso dimenticare i ragazzi della sua scorta, gli stessi di via D’Amelio, sulla spiaggia a seguire mio padre con lo sguardo e a godersi quel sole e quel mare. Anche il pranzo in casa Tricoli fu un momento piacevole per tutti, era un tipico pranzo palermitano a base di panelle, crocché, arancine e quanto di più pesante la cucina siciliana possa contemplare, insomma per stomaci forti. Ricordo che in Tv vi erano le immagini del Tour de France ma mio padre, sebbene fosse un grande appassionato di ciclismo, dopo il pranzo, nel corso del quale non si era risparmiato nel “tenere comizio” come suo solito, decise di appisolarsi in una camera della nostra villa. In realtà non dormì nemmeno un minuto, trovammo sul portacenere accanto al letto un cumulo di cicche di sigarette che lasciava poco spazio all’immaginazione. Dopo quello che fu tutto fuorché un riposo pomeridiano mio padre raccolse i suoi effetti, compreso il costume da bagno (restituitoci ancora bagnato dopo l’eccidio) e l’agenda rossa della quale tanto si sarebbe parlato negli anni successivi, e dopo avere salutato tutti si diresse verso la sua macchina parcheggiata sul piazzale limitrofo le ville insieme a quelle della scorta. Mia madre lo salutò sull’uscio della villa del professore Tricoli, io l’accompagnai portandogli la borsa sino alla macchina, sapevo che aveva l’appuntamento con mia nonna per portarla dal cardiologo per cui non ebbi bisogno di chiedergli nulla. Mi sorrise, gli sorrisi, sicuri entrambi che di lì a poche ore ci saremmo ritrovati a casa a Palermo con gli zii. Ho realizzato che mio padre non c’era più mentre quel pomeriggio giocavo a ping pong e vidi passarmi accanto il volto funereo di mia cugina Silvia, aveva appena appreso dell’attentato dalla radio. Non so perché ma prima di decidere il da farsi io e mia madre ci preoccupammo di chiudere la villa. Quindi, mentre affidavo mia madre ai miei zii ed ai Tricoli, sono salito sulla moto di un amico d’infanzia che villeggia lì vicino ed a grande velocità ci recammo in via D’Amelio.

Non vidi mio padre, o meglio i suoi “resti”, perché quando giunsi in via D’Amelio fui riconosciuto dall’allora presidente della Corte d’Appello, il dottor Carmelo Conti, che volle condurmi presso il centro di Medicina legale dove poco dopo fui raggiunto da mia madre e dalla mia nonna paterna. Seppi successivamente che mia sorella Lucia non solo volle vedere ciò che era rimasto di mio padre, ma lo volle anche ricomporre e vestire all’interno della camera mortuaria. Mia sorella Lucia, la stessa che poche ore dopo la morte del padre avrebbe sostenuto un esame universitario lasciando incredula la commissione, ci riferì che nostro padre è morto sorridendo, sotto i suoi baffi affumicati dalla fuliggine dell’esplosione ha intravisto il suo solito ghigno, il suo sorriso di sempre; a differenza di quello che si può pensare mia sorella ha tratto una grande forza da quell’ultima immagine del padre, è come se si fossero voluti salutare un’ultima volta.

La mia vita, come d’altra parte quella delle mie sorelle e di mia madre, è certamente cambiata dopo quel 19 luglio, siamo cresciuti tutti molto in fretta ed abbiamo capito, da subito, che dovevamo sottrarci senza “se” e senza “ma” a qualsivoglia sollecitazione ci pervenisse dal mondo esterno e da quello mediatico in particolare. Sapevamo che mio padre non avrebbe gradito che noi ci trasformassimo in “familiari superstiti di una vittima della mafia”, che noi vivessimo come figli o moglie di ….., desiderava che noi proseguissimo i nostri studi, ci realizzassimo nel lavoro e nella vita, e gli dessimo quei nipoti che lui tanto desiderava. A me in particolare mi chiedeva “Paolino” sin da quando avevo le prime fidanzate, non oso immaginare la sua gioia se fosse stato con noi il 20 dicembre 2007, quando è nato Paolo Borsellino, il suo primo e, per il momento, unico nipote maschio. Oggi vorrei dire a mio padre che la nostra vita è sì cambiata dopo che ci ha lasciati ma non nel senso che lui temeva: siamo rimasti gli stessi che eravamo e che lui ben conosceva, abbiamo percorso le nostre strade senza “farci largo” con il nostro cognome, divenuto “pesante” in tutti i sensi, abbiamo costruito le nostre famiglie cui sono rivolte la maggior parte delle nostre attenzioni come lui ci ha insegnato, non ci siamo “montati la testa”, rischio purtroppo ricorrente quando si ha la fortuna e l’onore di avere un padre come lui, insomma siamo rimasti con i piedi per terra. E vorrei anche dirgli che la mamma dopo essere stata il suo principale sostegno è stata in questi lunghi anni la nostra forza, senza di lei tutto sarebbe stato più difficile e molto probabilmente nessuno di noi tre ce l’avrebbe fatta.Mi piace pensare che oggi sono quello che sono, ossia un dirigente di polizia appassionato del suo lavoro che nel suo piccolo serve lo Stato ed i propri concittadini come, in una dimensione ben più grande ed importante, faceva suo padre, indipendentemente dall’evento drammatico che mi sono trovato a vivere. D’altra parte è certo quello che non sarei mai voluto diventare dopo la morte di mio padre, una persona che in un modo o nell’altro avrebbe “sfruttato” questo rapporto di sangue, avrebbe “cavalcato” l’evento traendone vantaggi personali non dovuti, avrebbe ricoperto cariche o assunto incarichi in quanto figlio di …. o perché di cognome fa Borsellino. A tal proposito ho ben presente l’insegnamento di mio padre, per il quale nulla si doveva chiedere che non fosse già dovuto o che non si potesse ottenere con le sole proprie forze. Diceva mio padre che chiedere un favore o una raccomandazione significa mettersi nelle condizioni di dovere essere debitore nei riguardi di chi elargisce il favore o la raccomandazione, quindi non essere più liberi ma condizionati, sotto il ricatto, fino a quando non si restituisce il favore o la raccomandazione ricevuta. Ai miei figli, ancora troppo piccoli perché possa iniziare a parlargli del nonno, vorrei farglielo conoscere proprio tramite i suoi insegnamenti, raccontandogli piccoli ma significativi episodi tramite i quali trasmettergli i valori portanti della sua vita. Caro papà, ogni sera prima di addormentarci ti ringraziamo per il dono più grande, il modo in cui ci hai insegnato a vivere.

LA MAFIA E I SUOI COMPLICI RACCONTATI A MIA FIGLIA E così quel male nel tempo è diventato sempre più potente, i suoi tentacoli si erano intrufolati tra le stesse istituzioni che governavano il nostro paese, tra le forze di polizia e in quella stessa magistratura di cui questi due grandi cittadini palermitani facevano parte.

Soli, senza lo Stato che avrebbe dovuto proteggerli come i suoi figli migliori, hanno con consapevolezza affrontato il martirio, altrettanto consapevoli però che la loro morte (apparente) non sarebbe stata vana.

Già dopo l’attentato in cui perse la vita Giovanni Falcone, il più grande amico e collega di tuo nonno Paolo, Palermo si svegliò, tanti giovani e bambini della tua età si riversarono sulle strade mentre dai balconi sventolavano grandi lenzuoli bianchi, segno di purezza e di pace.

Quando purtroppo venne il momento del tuo caro nonno Paolo, non solo Palermo ma tutta l’Italia si è (ri) svegliata gridando il suo sdegno.

Di mafia, ma anche del tuo nonno Paolo e del suo amico Giovanni, del loro sacrificio/martirio, di legalità, dell’importanza delle regole e del rispetto delle leggi, dell’omertà mafiosa, di pizzo ed estorsioni, di istituzioni, o meglio ancora di uomini delle istituzioni collusi o contigui con la criminalità organizzata, di complicità di pezzi dello Stato nell’ideazione e (forse) realizzazione di quelle stragi avvenute quando tu non eri ancora nata, si è finalmente iniziato a parlare nelle famiglie, a scuola e negli stessi luoghi di ritrovo di tanti tuoi coetanei, formando delle coscienze nuove.

Oggi, cara Merope, voi bambini siete “allenati” a combattere quel male subdolo, la mafia, che ti ha tolto il tuo caro nonno prima che venissi alla luce, siete allenati da papà e mamma che soddisfano per quanto loro possibile la vostra sete di verità e giustizia, ma siete allenati anche dalle vostre maestre, grazie alle quali la vostra attenzione su ciò che è accaduto tanti anni fa non si attenua mai.

Del tuo caro e grande nonno Paolo avrei tante cose da dirti e raccontarti ma con calma e senza fretta le conoscerai strada facendo.

E’ in questo momento sufficiente che tu sappia che egli ha “consapevolmente” sacrificato la sua vita privandosi di una delle cose che desiderava di più al mondo, ovverosia veder nascere e crescere i suoi nipotini come te, per farvi vivere in un mondo migliore dove chi svolge (e bene) il proprio dovere, sia esso di magistrato, poliziotto, maestro o sacerdote, non debba mai più temere per la sua vita e quella dei suoi familiari. La lettera è tratta dal libro ” Io ti racconto — Le stragi del 1-992 e la ribellione di Palermo: i genitori spiegano ai figli la mafia” edito dalla Direzione didattica Alcide De Gasperi di Palermo Sapevano però che la loro morte non sarebbe stata vana. Da lì qualcosa iniziò a cambiare Cara Merope, tuo nonno Paolo e Giovanni Falcone soli, senza lo Stato, hanno affrontato consapevoli il martirio

“ERA D’ESTATE”, IL FILM DI FIORELLA INFASCELLI CHE RACCONTA I 25 GIORNI TRASCORSI NEL 1985 DALLE FAMIGLIE DI PAOLO BORSELLINO E DI GIOVANNI FALCONE SULL’ISOLA DELL’ASINARA, UN TRASFERIMENTO AFFRETTATO PER RAGIONI DI SICUREZZA. Manfredi Borsellino, ora commissario di polizia a Cefalù, allora era adolescente. Da quell’estate non è più tornato all’Asinara. “Purtroppo”, dice. “Perché so per certo che mi farebbe ripiombare in un momento della mia vita tanto drammatico quanto gioioso”.

Si è riconosciuto nel bambino Manfredi? “Mi sono riconosciuto in quel prendere la vita “dal verso giusto”, nel cogliere di quella stranissima e sorvegliatissima vacanza gli aspetti positivi. Ero consapevole delle ragioni per le quali ci trovavamo su quell’isola, ma ero altrettanto consapevole di vivere una esperienza unica, circondato dall’affetto e dalla protezione di istituzioni che, allora, avevano a cuore la vita di due dei loro servitori migliori”. Il film le ha evocato spunti di verità su quell’esperienza di convivenza forzata? “Era d’estate” è il film che meglio e più di tutti, ad esempio, indugia sul particolare rapporto tra nostro padre e Giovanni Falcone, anche sul rapporto tra quest’ultimo e me o tra mia madre e Francesca Morvillo, insomma ne esce fuori un quadro di famiglia allargata”. Ricorda il primo incontro con Falcone? “Lo conobbi all’inizio degli anni Ottanta, non avevo neanche 10 anni; ma i suoi tratti caratteriali più nascosti vennero fuori proprio durante quel soggiorno forzato all’Asinara, dove evidentemente proprio questa “famiglia allargata” lo portò ad essere assai diverso da quella persona austera che conoscevo “. È vicino alla realtà il legame bello tra lei e Falcone che si vede nel film? “Sì, posso dire che lui, durante quel breve periodo in cui mio padre si assentò per i primi problemi di salute di mia sorella, si affannò quasi a farmi da secondo padre, o da zio, risultando talvolta anche comico ai miei occhi ma terribilmente umano”. Borsellino e Falcone insieme, un’intesa, un sodalizio fortissimi. “Nostro padre, confortato dalla presenza di chi considerava un fratello, riusciva a tenere alto il morale di tutti, anche quello di Giovanni che talvolta “finiva sotto i tacchi”. Quei due insieme erano una forza della natura”. Lei ha scritto un racconto dallo stesso titolo del film. “Sì, “Era d’Estate” è il titolo di una raccolta di racconti di uomini e donne che in quella terribile estate del ’92 erano poco più che ventenni (Ed. Vittorietti, autori Roberto Puglisi e Alessandra Turrisi). Tra questi c’è è anche il mio: credo rimarrà l’unica volta in cui ho trovato la forza di raccontare quei 57 giorni tra Capaci e Via d’Amelio, in cui lo Stato ha perso i suoi figli migliori e noi un padre meraviglioso che immaginavamo immortale”. Da La Repubblica

Maxi processo alla mafia, quei giudici isolati all’Asinara. Manfredi Borsellino racconta la storia del trasferimento forzato nell’isola dove il padre e Giovanni Falcone istruirono il maxi processo ai capi di Cosa Nostra -Gianni Bazzoni Ricordo di avere trascorso quasi un mese in una sorta di paradiso terrestre e di essermi sentito protetto come poche volte nella vita. Credo che questa sensazione fosse comune anche ai miei genitori e alle mie sorelle. Non avevo ancora compiuto 14 anni per cui, rispetto a Lucia, avvertii meno il peso di quella vacanza forzata, direi quasi di deportazione. É una esperienza che già allora segnò indelebilmente oltre a mia sorella Lucia anche il sottoscritto e la più piccola Fiammetta. No, non era tanto la presenza sulla stessa isola di pericolosi criminali (comunque rinchiusi in strutture inaccessibili) a turbarci, bensì l’assoluto isolamento in cui eravamo costretti».

Qual’era lo stato d’animo? «Ci adattammo presto all’isolamento e capimmo che (allora) le istituzioni, soprattutto quelle romane, ci erano vicine. Mi piace ricordare la figura di Nino Caponnetto (il capo del pool antimafia, ndc), senza il quale quello che passerà alla storia come il maxiprocesso non si sarebbe mai celebrato. Ma soprattutto nostro padre e Giovanni Falcone avrebbero perso la vita già allora. Fu lui, infatti, a volere (e organizzare) fortemente quel tempestivo trasferimento sull’isola, proteggendo i due giudici come fossero suoi figli. Questa figura non è più esistita e chi nell’estate del 1992 avrebbe potuto – oltre che dovuto – adottare decisioni drastiche per salvare la vita a nostro padre e non solo, non le adottò ma non fece nulla perché altri le adottassero».

Accadde tutto in fretta, vi trovaste nell’insolita situazione di convivere in un’isola-carcere popolata anche di mafiosi… «É una esperienza che già allora segnò indelebilmente oltre a mia sorella Lucia anche il sottoscritto e la più piccola Fiammetta. No, non era tanto la presenza sulla stessa isola di pericolosi criminali (comunque rinchiusi in strutture inaccessibili) a turbarci, bensì l’assoluto isolamento in cui eravamo costretti».

Qual’era lo stato d’animo? «Ci adattammo presto all’isolamento e capimmo che (allora) le istituzioni, soprattutto quelle romane, ci erano vicine. Mi piace ricordare la figura di Nino Caponnetto (il capo del pool antimafia, ndc), senza il quale quello che passerà alla storia come il maxiprocesso non si sarebbe mai celebrato. Ma soprattutto nostro padre e Giovanni Falcone avrebbero perso la vita già allora. Fu lui, infatti, a volere (e organizzare) fortemente quel tempestivo trasferimento sull’isola, proteggendo i due giudici come fossero suoi figli. Questa figura non è più esistita e chi nell’estate del 1992 avrebbe potuto – oltre che dovuto – adottare decisioni drastiche per salvare la vita a nostro padre e non solo, non le adottò ma non fece nulla perché altri le adottassero».

Suo padre e Falcone non presero bene quel trasferimento. Lo considerarono una perdita di tempo che poteva mettere a rischio il maxiprocesso. É vero? «Mio padre all’inizio subì maggiormente quello spostamento improvviso, sapeva delle ripercussioni negative che avrebbe esercitato sulla primogenita e non avrebbe mai voluto strapparci ai nostri giochi e ai nostri amichetti. Con il passare dei giorni però si creò un clima speciale, ci sentivamo come a casa. Il luogo d’improvviso ci sembrò familiare e accogliente. E questo grazie all’allora direttore del carcere Francesco Massidda e a un agente di custodia, un ragazzo allora, Gianmaria Deriu, che non smetteremo mai di ringraziare per l’amore, la spontaneità e la professionalità con cui si prese cura di tutti noi. Nascondendo i suoi stessi disagi derivanti dalla lontananza dalla famiglia».

Alla fine il meno triste fu proprio lei? «Gianmaria mi fece conoscere il mondo delle motociclette, ci salii sopra per la prima volta, abbozzai qualche percorso. Ero un bambino (lo sono ancora oggi per certi versi) molto curioso, ogni giorno che trascorrevo su quell’isola per me era un giorno nuovo, mai uguale agli altri. Ero affascinato dalla natura, dagli animali e dalla poca gente che l’abitava: persone semplici, schiette, che sul continente è difficile incrociare».

Non furono facili però quei giorni sull’isola-carcere, anche con Falcone… «É vero, ma con Giovanni Falcone a parte qualche screzio iniziale vi fu un rapporto di complicità, tanto che mio padre si assentò per qualche giorno rientrando con Lucia a Palermo e lui sentì quasi di farne le veci. Giovanni forse non era abituato per così tanti giorni a dividere lo stesso tetto e convivere con dei bambini, penso che poche volte nella vita si sentì di fare parte di una famiglia allargata come in quell’estate».

Lo Stato presentò il conto del soggiorno, 415.800 lire , lo ricorda? «Nostro padre ci scherzava sù, raccontava l’episodio con ironia. Non mi meraviglia se non chiese il rimborso. D’altra parte era solito pagare di tasca propria il carburante delle autovetture blindate di Stato che, tra l’altro, sovente guidava di persona non avvalendosi di autisti».

Due ricordi su tutti, il più bello e il più brutto che si porta dietro a distanza di trent’anni… «Il più bello quando eravamo riuniti intorno ad un tavolo per pranzo e cena, regnava una grande armonia e pareva veramente che ci si fosse dati appuntamento in un paradiso terrestre. Un paradiso dei giusti. Il più brutto lo anticipo al momento in cui fummo prelevati dalla villa dei nonni materni per essere portati in aeroporto e partire poi per l’Asinara. Eravamo frastornati, i vicini di casa piangevano come se non ci dovessero mai più vedere. Mio padre stesso, che pareva tenere sempre ogni situazione sotto controllo, lo vedevamo per la prima volta non padroneggiare l’evento. Insomma, brutti momenti, solo in parte compensati dai giorni che seguirono sull’isola». La Nuova sardegna 8 .11.2015

ALL’ASINARA Allora, Manfredi Borsellino era un ragazzino poco più che tredicenne.. “Ricordo di avere trascorso quasi un mese in una sorta di paradiso terrestre e di essermi sentito protetto come poche volte nella vita. Credo che questa sensazione fosse comune anche ai miei genitori e alle mie sorelle. Non avevo ancora compiuto 14 anni per cui, rispetto a Lucia, avvertii meno il peso di quella vacanza forzata, direi quasi di deportazione. É una esperienza che già allora segnò indelebilmente oltre a mia sorella Lucia anche il sottoscritto e la più piccola Fiammetta. No, non era tanto la presenza sulla stessa isola di pericolosi criminali (comunque rinchiusi in strutture inaccessibili) a turbarci, bensì l’assoluto isolamento in cui eravamo costretti».

Qual’era lo stato d’animo? «Ci adattammo presto all’isolamento e capimmo che (allora) le istituzioni, soprattutto quelle romane, ci erano vicine. Mi piace ricordare la figura di Nino Caponnetto (il capo del pool antimafia, ndc), senza il quale quello che passerà alla storia come il maxiprocesso non si sarebbe mai celebrato. Ma soprattutto nostro padre e Giovanni Falcone avrebbero perso la vita già allora. Fu lui, infatti, a volere (e organizzare) fortemente quel tempestivo trasferimento sull’isola, proteggendo i due giudici come fossero suoi figli. Questa figura non è più esistita e chi nell’estate del 1992 avrebbe potuto – oltre che dovuto – adottare decisioni drastiche per salvare la vita a nostro padre e non solo, non le adottò ma non fece nulla perché altri le adottassero». Accadde tutto in fretta, vi trovaste nell’insolita situazione di convivere in un’isola-carcere popolata anche di mafiosi… «É una esperienza che già allora segnò indelebilmente oltre a mia sorella Lucia anche il sottoscritto e la più piccola Fiammetta. No, non era tanto la presenza sulla stessa isola di pericolosi criminali (comunque rinchiusi in strutture inaccessibili) a turbarci, bensì l’assoluto isolamento in cui eravamo costretti».

Suo padre e Falcone non presero bene quel trasferimento. Lo considerarono una perdita di tempo che poteva mettere a rischio il maxiprocesso. É vero? «Mio padre all’inizio subì maggiormente quello spostamento improvviso, sapeva delle ripercussioni negative che avrebbe esercitato sulla primogenita e non avrebbe mai voluto strapparci ai nostri giochi e ai nostri amichetti. Con il passare dei giorni però si creò un clima speciale, ci sentivamo come a casa. Il luogo d’improvviso ci sembrò familiare e accogliente. E questo grazie all’allora direttore del carcere Francesco Massidda e a un agente di custodia, un ragazzo allora, Gianmaria Deriu, che non smetteremo mai di ringraziare per l’amore, la spontaneità e la professionalità con cui si prese cura di tutti noi. Nascondendo i suoi stessi disagi derivanti dalla lontananza dalla famiglia».

Alla fine il meno triste fu proprio lei? «Gianmaria mi fece conoscere il mondo delle motociclette, ci salii sopra per la prima volta, abbozzai qualche percorso. Ero un bambino (lo sono ancora oggi per certi versi) molto curioso, ogni giorno che trascorrevo su quell’isola per me era un giorno nuovo, mai uguale agli altri. Ero affascinato dalla natura, dagli animali e dalla poca gente che l’abitava: persone semplici, schiette, che sul continente è difficile incrociare».

Non furono facili però quei giorni sull’isola-carcere, anche con Falcone… «É vero, ma con Giovanni Falcone a parte qualche screzio iniziale vi fu un rapporto di complicità, tanto che mio padre si assentò per qualche giorno rientrando con Lucia a Palermo e lui sentì quasi di farne le veci. Giovanni forse non era abituato per così tanti giorni a dividere lo stesso tetto e convivere con dei bambini, penso che poche volte nella vita si sentì di fare parte di una famiglia allargata come in quell’estate».

Lo Stato presentò il conto del soggiorno, 415.800 lire , lo ricorda? «Nostro padre ci scherzava sù, raccontava l’episodio con ironia. Non mi meraviglia se non chiese il rimborso. D’altra parte era solito pagare di tasca propria il carburante delle autovetture blindate di Stato che, tra l’altro, sovente guidava di persona non avvalendosi di autisti». Due ricordi su tutti, il più bello e il più brutto che si porta dietro a distanza di trent’anni… «Il più bello quando eravamo riuniti intorno ad un tavolo per pranzo e cena, regnava una grande armonia e pareva veramente che ci si fosse dati appuntamento in un paradiso terrestre. Un paradiso dei giusti. Il più brutto lo anticipo al momento in cui fummo prelevati dalla villa dei nonni materni per essere portati in aeroporto e partire poi per l’Asinara. Eravamo frastornati, i vicini di casa piangevano come se non ci dovessero mai più vedere. Mio padre stesso, che pareva tenere sempre ogni situazione sotto controllo, lo vedevamo per la prima volta non padroneggiare l’evento. Insomma, brutti momenti, solo in parte compensati dai giorni che seguirono sull’isola». 9.11.2015 LA NUOVA SARDEGNA

a cura di Claudio Ramaccini Direttore Centro Studi Sociali contro la mafia – Progetto San Francesco