27.4.2023 – Stato-mafia: confermate le assoluzioni per Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri. La Cassazione demolisce le accuse. Prescritta l’accusa per Bagarella. Mori: “Sempre stato convinto della mia innocenza”

Demolito dalla Cassazione l’impianto accusatorio dell’indagine sulla presunta trattativa Stato-Mafia.

I giudici della sesta sezione hanno confermato l’assoluzione per gli ex investigatori del Ros, per l’ex parlamentare Marcello Dell’Utri e riconosciuto la prescrizione per il boss di Cosa Nostra, Leoluca Bagarella e per il medico Antonino Cinà, ritenuto vicino a Totò Riina.

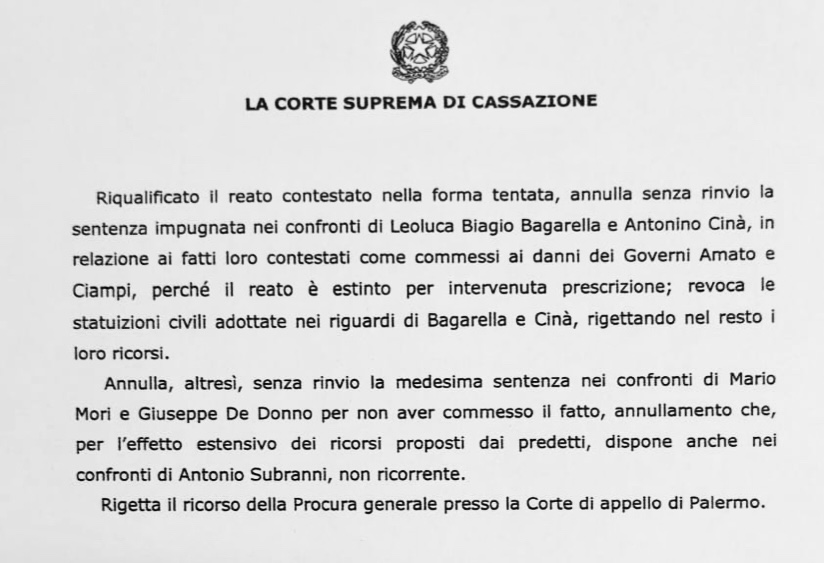

Al termine della camera di consiglio i giudici hanno annullato la sentenza di appello senza rinvio, con la formula per non avere commesso il fatto, per quanto riguarda il generale dell’Arma, Mario Mori e per gli ufficiali dei carabinieri Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. I supremi giudici sono quindi andati oltre quanto già deciso dai giudici di secondo grado di Palermo perché nel fare cadere le accuse hanno utilizzato una formula più ampia.

Per le posizioni di Bagarella e Cinà, condannati in secondo grado rispettivamente a 27 anni e 12 anni, i giudici del Palazzaccio hanno riqualificato i reati di violenza e minaccia ad un corpo politico dello Stato nella forma del tentativo: con la riqualificazione la fattispecie è andata, quindi, in prescrizione.

In aula, al momento della lettura del dispositivo, era presente Mori che lasciando la Cassazione ha affermato di sentirsi “parzialmente soddisfatto”della decisione “considerando che per 20 anni mi hanno tenuto sotto processo. Ero convinto di non avere fatto nulla, il mio mestiere lo conosco, so che se avessi sbagliato me ne sarei accorto”. I magistrati non hanno quindi accolto le richieste del pg che aveva sollecitato un nuovo processo di appello per i tre ex Ros e per Bagarella e Cinà.

Nelle conclusioni della sua requisitoria, nell’udienza del 14 aprile scorso, il rappresentate dell’accusa aveva sollecitato “l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla minaccia nei confronti dei governi Amato e Ciampi”.

Per il pg, la sentenza di secondo grado ha descritto “la trattativa negli anni ma non fa una precisa ricostruzione della minaccia e di come sia stata rivolta al governo” e lo fa solo in modo “congetturale”. Con la decisione di oggi i giudici sostanzialmente affermano che le minacce furono soltanto dei meri tentativi da parte di alcuni esponenti di Cosa Nostra.

I supremi giudici erano chiamati a decidere sul ricorso presentato dalla Procura generale del capoluogo siciliano dopo la sentenza del 23 settembre 2021 che ribaltò il verdetto assolvendo la gran parte degli imputati condannati in primo grado. In primo grado Mori e Subranni furono condannati a 12 anni mentre Giuseppe De Donno ad 8 anni. Nelle migliaia di pagine delle motivazioni della sentenza di secondo grado i giudici siciliani, spiegando le ragioni dell’assoluzione dal reato di minaccia a Corpo politico dello Stato e parlando del ruolo svolto dai militari dell’Arma, hanno scritto che “una volta assodato che la finalità perseguita, o comunque prioritaria, non fosse quella di salvare la vita all’ex ministro Mannino o ad altre figure di politici che rischiavano di fare la fine di Lima, nulla osta a riconoscere che i carabinieri abbiano agito avendo effettivamente come obbiettivo quello di porre un argine all’escalation in atto della violenza mafiosa che rendeva più che concreto e attuale il pericolo di nuove stragi e attentati, con il conseguente corredo di danni in termini di distruzioni, sovvertimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e soprattutto vite umane”. ANSA

Il 27 maggio 2013 inizia il processo relativo alla vicenda della trattativa Stato-mafia.

Il 20 aprile 2018 viene pronunciata la sentenza di primo grado, con la quale vengono condannati a 12 anni di carcere Mario Mori, Antonio Subranni, Marcello Dell’Utri, Antonino Cinà, ad 8 anni Giuseppe De Donno e Massimo Ciancimino, a 28 anni Leoluca Bagarella; sono prescritte, come richiesto dai pubblici ministeri, le accuse nei confronti di Giovanni Brusca, e viene assolto Nicola Mancino. La sentenza è emessa dalla Corte d’Assise di Palermo presieduta dal dott. Alfredo Montalto, in un’aula stracolma, alla presenza dei Pubblici Ministeri Antonino Di Matteo, Roberto Tartaglia, Francesco Del Bene e Vittorio Teresi.

Il processo d’appello inizia a Palermo nell’aprile 2019.

Nel giugno 2021 la procura generale chiede la conferma delle condanne di primo grado.

Il 23 settembre dello stesso anno la Corte d’assise d’appello di Palermo assolve gli ex ufficiali del ROS Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno perché “il fatto non costituisce reato” e l’ex senatore Marcello Dell’Utri “per non aver commesso il fatto”, accusati di minaccia a Corpo politico dello Stato, mentre sono prescritte le accuse a Giovanni Brusca, viene ridotta a ventisette anni la pena al boss Leoluca Bagarella e viene confermata la condanna a dodici anni del capomafia Antonino Cinà.

Il 6 agosto 2022 sono depositate le motivazioni della sentenza che stabilisce che la trattativa si sostanziò in una “improvvida iniziativa”, nell’ottica di voler evitare ulteriori stragi, degli ufficiali dei Carabinieri (comunque assolti dalle accuse di reato) e non politica.[102][103][104]

Il 27 aprile 2023 la Corte di Cassazione assolve gli ex ufficiali del ROS Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e l’ex senatore Marcello Dell’Utri dall’accusa di minaccia a Corpo politico dello Stato per “non aver commesso il fatto“, mentre l’accusa nei confronti di Leoluca Bagarella ed Antonino Cinà viene riderubricata a “tentata minaccia a Corpo politico dello Stato” e dichiarata prescritta.

27.4.2023. Confermata dai giudici di Cassazione l’assoluzione, per i tre ex investigatori del Ros, Mori, Subranni e De Donno. I giudici hanno annullato la sentenza di appello senza rinvio con la formula per non avere commesso il fatto nel procedimento sulla presunta trattativa stato-mafia. Assoluzione definitiva anche per l’ex parlamentare Dell’Utri.

I giudici della sesta sezione della Cassazione hanno dichiarato la prescrizione per il boss di Cosa Nostra, Leoluca Bagarella, condannato dai giudici di Appello di Palermo a 27 anni e per il medico Antonino Cinà, ritenuto vicino a Totò Riina, a cui in secondo grado furono inflitti 12 anni di reclusione nell’ambito del procedimento sulla presunta trattativa stato-mafia. I giudici hanno infatti riqualificato i reati di violenza e minaccia ad un corpo politico dello Stato nella forma del tentativo. Con la riqualificazione la fattispecie è andata in prescrizione.

“Sono parzialmente soddisfatto considerando che per 20 anni mi hanno tenuto sotto processo. Ero convinto di non avere fatto nulla, il mio mestiere lo conosco, so che se avessi sbagliato me ne sarei accorto“. Lo afferma il generale ex Ros, Mario Mori commentando la decisione della Cassazione.

“Di fronte all’assoluzione definitiva degli imputati nel processo sulla fantomatica trattativa Stato-mafia, non possiamo che avere una duplice reazione. Grande gioia e soddisfazione, perché è stata riconosciuta l’innocenza del senatore Dell’Utri, degli ex generali del Ros dei carabinieri, Mori e Subranni, e dell’ex ufficiale De Donno. Servitori dello Stato dei quali non abbiamo mai dubitato l’integrità e la correttezza. Una sentenza, tuttavia, che se da una parte restituisce l’onore, agli uomini e all’Arma dei carabinieri, che un’inchiesta dissennata aveva cercato di deturpare, dall’altra non può mai ripagare anni e anni di gogna giudiziaria, un tormento che ha coinvolto non solo gli imputati ma anche le loro famiglie“. Così, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

“La pietra tombale che arriva dalla Corte di Cassazione con le assoluzioni del generale Mori, del generale Subranni, del colonnello De Donno e di Marcello Dell’Utri per il processo sulla cosiddetta ‘Trattativa’ costituiscono la fine di un calvario che oltre ad aver sconquassato la vita degli imputati, ha minato la credibilità delle Istituzioni“. Lo afferma il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè in una nota. Il parlamentare ‘azzurro’ sottolinea che: “Ai tre ufficiali dell’Arma e all’ex senatore, nessun risarcimento potrà restituire ciò che è stato tolto da un’iniziativa giudiziaria basata su un astruso e mai provato teorema che si reggeva su inesistenti pilastri d’accusa. L’onestà, il rigore e la credibilità di Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri viene sancita dopo decenni di indagini e processi costati un patrimonio dal punto di vista finanziario che hanno visto intaccare il patrimonio inestimabile dell’onore degli imputati“. IL SICILIA

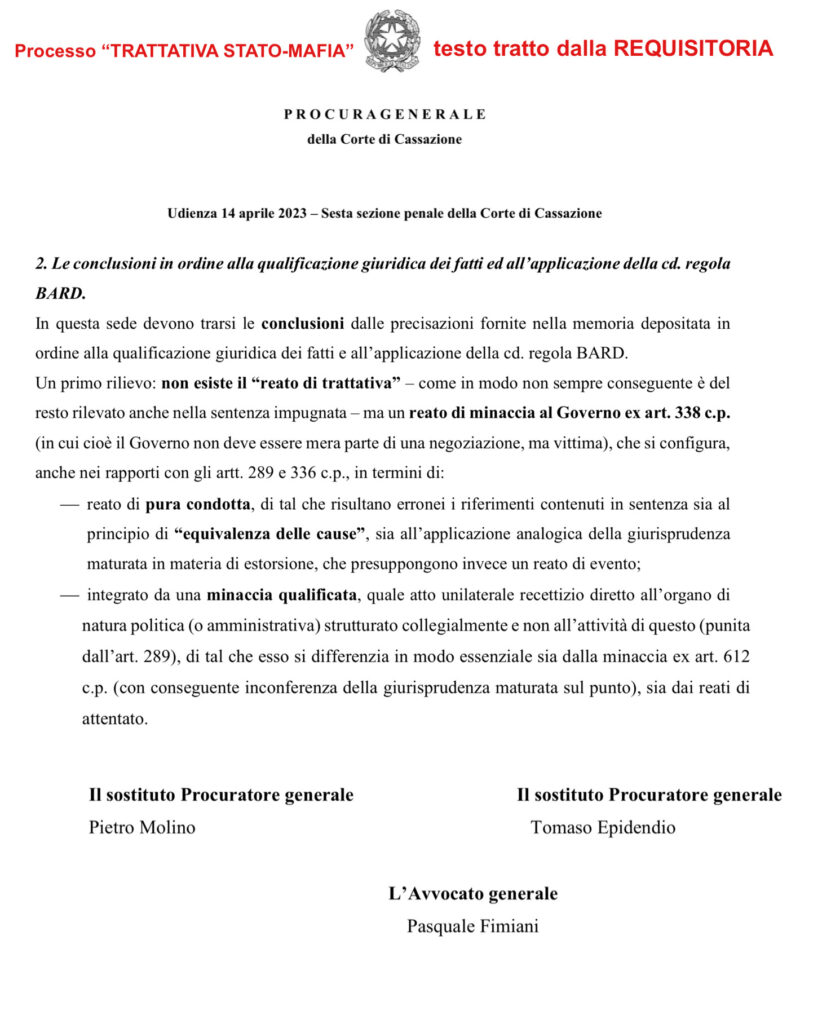

“Trattativa Stato-mafia”: le memorie e la requisitoria della Procura Generale presso la Corte di Cassazione

Segnaliamo, in merito al processo sulla cd. “Trattativa Stato-mafia”, le due memorie e il testo della requisitoria, con annesse conclusioni, della Procura Generale presso la Corte di Cassazione (a firma dell’Avvocato generale Pasquale Fimiani, del sostituto Procuratore generale Pietro Molino e del sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio).

L’udienza si è tenuta presso la sezione sesta della Corte di Cassazione in data 14 aprile 2023 ed è stata rinviata per la decisione al 27 aprile 2023. In tutti i provvedimenti si è proceduto all’oscuramento dei dati sensibilisecondo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati Sulla medesima vicenda abbiamo già pubblicato su questa Rivista:

- – le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo

- – le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo

- Scarica la memoria depositata il 22 marzo

- Scarica la memoria integrativa depositata il 30 marzo

- Scarica la requisitoria e le conclusioni

Trattativa Stato-mafia: le motivazioni della sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo

Corte di Assise di Appello di Palermo, Sez. II, 6 agosto 2022 (ud. 23 settembre 2021). Presidente Pellino, Relatore Anania

Segnaliamo ai lettori, con riferimento al procedimento sulla cd. trattativa Stato-mafia, le motivazioni della sentenza con cui, il 23 settembre 2021, la Corte di Assise di Appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto Marcello Dell’Utri (con la formula “per non aver commesso il fatto“), Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno (con la formula “perché il fatto non costituisce reato“).

- Il provvedimento – 3.000 pagine circa in tutto – è suddiviso in tre parti:

- – la prima (da pagina 86 a pagina 991) è dedicata all’esposizione della sentenza di primo grado, con la ricostruzione dei fatti e le valutazioni operate dalla Corte di primo grado (senza che sia anticipato o espresso alcun giudizio di condivisione o dissenso);

- – la seconda (da pagina 992 a pagina 1255) è dedicata all’esposizione dei singoli atti d’appello;

- – la terza (da pagina 1256 a pagina 2968) è la vera e propria motivazione della sentenza d’appello, in cui si espongono la (parzialmente) diversa ricostruzione e le differenti valutazione formulate in esito al giudizio d’appello dalla Corte d’Assise d’Appello.

Tramite questo link è possibile scaricare la sentenza emessa, in primo grado, dalla Corte di Assise di Palermo nei confronti degli stessi imputati che sono stati giudicati con il rito ordinario.

Quanto alla posizione dell’ex ministro Calogero Mannino – giudicato con il rito abbreviato – tramite questo link è possibile scaricare la sentenza di primo grado e tramite questo link è possibile scaricare la sentenza di appello.

26.9.2021 – Processo Trattativa, fra i pubblici ministeri di Palermo ci fu chi disse no

- 25.4.2023 Trattativa Stato Mafia, i Pg: “Tremila pagine di sentenza, ma manca la prova della minaccia”

- 28.4.2023 Processo trattativa Stato-mafia, l’avvocato dei Borsellino: “Persi tanti anni”

- 28.4.2023 La trattativa Stato-mafia non c’è mai stata

- 28.4.2023 Processo trattativa Stato-mafia, i Ros “assolti per non aver commesso il fatto”

- 28.4.2023 Trattativa Stato-mafia, fu un tentativo. Un commento alla sentenza della Cassazione

- 28.4.2023 Chi sono i registi dell’operazione trattativa: 10 anni di balle su Mori e i Ros, carriere di magistrati e giornalisti costruite sul fango

- 28.4.2023 Processo Trattativa, legale Mori: “Ora basta persecuzioni e schizzi di fango”

- 28.4.2023 Trattativa, non c’è Stato LA RIFLESSIONE DI SALVATORE BORSELLINO

- 29.4.2023 Trattativa, il processo ha svelato fatti e verità

- 30.4.2023 Processo su trattativa non sarebbe mai dovuto iniziare, giustizia usata per altri obiettivi”, parla l’avvocato Manes

- 30.4.2023 FIANDACA: “Il processo sulla trattativa Stato-mafia andava bloccato subito”

- 30.4.2023 Dalle condanne alle assoluzioni definitive, la storia del processo “Trattativa Stato-Mafia”

29.4.2023 MARIO MORI: «L’inchiesta trattativa, con Falcone e Borsellino, non l’avremmo avuta» Parla MARIO MORI, l’ex generale dei Carabinieri assolto dopo un quarto di secolo da imputato

«In tutti i campi, in ogni settore, sono le singole persone, che contano, più della sovrastruttura di cui fanno parte. Vale per l’Arma dei carabinieri come per la magistratura. Tengo a dire altre due cose. In questi anni, la tensione per un’accusa e un processo iniziati nel 1997 mi hanno tenuto sempre vivo: forse devo dire grazie a tutto questo; e poi, soprattutto, se ci fossero stati ancora Giovani Falcone e Paolo Borsellino, nulla di quanto è avvenuto nelle attività giudiziarie relative alla mafia sarebbe accaduto, in questi ultimi venticinque anni». Mario Mori sa, non lo nasconde, di aver servito lo Stato anche con il proprio sacrificio di imputato. Insieme con Giuseppe De Donno e Antonio Subranni, ha sopportato con tenacia, rigore, straordinaria tenuta morale, più di quanto avrebbe potuto sopportarlo chiunque, il peso del lunghissimo processo sulla presunta trattativa Stato- mafia, dal quale giovedì scorso è uscito definitivamente assolto in Cassazione, insieme con gli altri imputati, compreso l’ex senatore e cofondatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri. Mori non perde la serenità, la forza, persino l’ottimismo che l’hanno evidentemente sorretto finora. Ma neanche risparmia critiche a chi ha ritenuto che una complicità, negli anni bui della mafia stragista, potesse annidarsi nel Ros dei carabinieri.

Generale Mori, dopo un quarto di secolo da imputato, che idea ha della giustizia italiana?

Io resto fermo sui principi che mi hanno consentito di andare avanti, e nei quali ho sempre creduto. È molto semplice: l’Arma dei carabinieri, la giustizia, lo Stato, sono sovrastrutture. Poi c’è chi ne fa parte. E certo, possono capitare gli incidenti di percorso: il mio è stato effettivamente un po’ prolungato Come ha resistito?

Si sorprenderà di quanto dico, ma io ho bisogno di un avversario. Nel senso che nella mia vita il confronto con una posizione anche radicalmente avversa alla mia mi ha sempre dato forza. Ho sempre avuto una controparte, in questi venticinque anni. Non sono stati pochi. Ma mi verrebbe da dire che potrei ricominciare tutto daccapo. È la mia vita, è stata la mia vita.

Stare in tensione, oppresso da un’accusa tremenda come quella di aver minacciato lo Stato per conto della mafia stragista, lo ha tenuto vivo, dice?

E sì: sono sempre stato in tensione, forte dei miei convincimenti, della consapevolezza di essere nel giusto. Soprattutto, di aver avuto comportamenti consoni al mio incarico, alle mie funzioni, e di non essere mai andato fuori dal perimetro. Sì, avevo bisogno di un avversario, tanto che subito dopo la sentenza della Cassazione mi sono detto: e ora che faccio?

Ritiene che una parte della magistratura abbia pensato di poter ricostruire la storia del Paese, oltre che perseguire specifiche condotte individuali?

Io ho presente la Costituzione: e secondo la Costituzione, il magistrato deve applicare la legge, non estenderne il significato. In ogni caso, l’idea di dover fare luce su una fase della storia italiana avrebbe dovuto riguardare le competenze non della magistratura, ma di una commissione parlamentare d’inchiesta. Ecco, quella sarebbe stata una strada corretta per provare a comprendere il senso di quanto avvenuto nella storia del nostro Paese in quegli anni. Non capisco invece, un’attività giudiziaria che si proponga un obiettivo del genere.

Le indagini sulla cosiddetta trattativa hanno suscitato, per lungo tempo, grandi consensi e aspettative diffuse: un fenomeno del genere si spiega con quello stesso sentimento di diffidenza nei confronti delle istituzioni che ha accompagnato prima le inchieste di Mani pulite e poi le indagini sulla politica degli anni successivi?

Di sicuro non credo che un clima del genere possa aver condizionato le scelte della magistratura. Altrimenti ci saremmo trovati di fronte a un pericolo molto grave. La magistratura è un’altra cosa e ha ben altri compiti.

I magistrati che hanno condotto indagini sulla mafia sono stati esposti a rischi tremendi. La consapevolezza di essere un bersaglio può incidere sulle scelte di un magistrato?

Ritengo che nessuno possa farsi condizionare nell’attività che svolge. Nella mia vita professionale ho corso dei rischi non trascurabili. Se me ne fossi sentito schiacciato, non avrei potuto fare quel lavoro. D’altra parte, ho dovuto fare i conti con la sofferenza di questi anni, che non è stata lieve.

Cosa direbbero Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con i quali lei ha lavorato, di questa sentenza?

Le rispondo indirettamente: se ci fossero stati loro non sarebbe avvenuto nulla di quanto è avvenuto in questi ultimi venticinque anni nell’ambito dei processi relativi alla mafia. Sarebbe stata tutta un’altra storia.

Crede che Falcone e Borsellino abbiano lasciato tracce, per le indagini su Cosa nostra, che non sono state seguite abbastanza?

Sicuramente il filone “Mafia e appalti” poteva essere valorizzato meglio.

Ormai è tardi?

Sono scomparsi quasi tutti, quasi tutti coloro che avrebbero potuto essere un riferimento per esplorare quelle ipotesi. Io all’epoca dell’indagine “Mafia e appalti”, sulla quale lavorai, ero un giovincello, ora ho 83 anni.

Vengono a mancare le testimonianze. La famiglia Borsellino svolge un’opera meritoria e nobilissima, ma le possibilità di arrivare a dei risultati si sono ridotte terribilmente.

I giudici del processo “trattativa” sono stati un esempio di autonomia e indipendenza, non crede?

Hanno dovuto fare i conti con una pressione ambientale notevole, si sono trovati davanti una Procura importantissima come quella di Palermo. Hanno esaminato le carte, ascoltato i testimoni e redatto in tutta onestà la loro sentenza. Dai giudici palermitani ho ottenuto tre assoluzioni.

Su “Mafia e appalti” lei dice che c’è ormai poco da sperare: e per la possibilità di fare luce su via D’Amelio?

Mi auguro vi sia qualcuno in grado di trovare il bandolo, ma anche qui non vedo molte possibilità.

Un’ultima parola sugli avvocati che l’hanno difesa fino all’assoluzione definitiva: alcuni giovani, come Basilio Milio.

In Cassazione sono stato difeso da un grande luminare come il professor Vittorio Manes. Ho iniziato ad affrontare le mie vicende penali assistito dall’onorevole Pietro Milio, padre di Basilio. Dal padre, la mia difesa è passata al figlio, che ho visto crescere da che era un giovanissimo avvocato fino a diventare un grande professionista, animato da una fiducia e da una forza straordinarie.

Non voleva che il lavoro del padre restasse incompiuto.

Esatto. 29 aprile, 2023 • IL DUBBIO Errico Novi

27.4.2023 “Tutti assolti”. La trattativa Stato-mafia non c’è mai stata…

La Cassazione annulla senza rinvio la sentenza d’appello: assolti definitivamente gli ex Ros Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni e l’ex senatore Marcello dell’Utri. La trattativa Stato-mafia non solo non è più presunta, ma non c’è mai stata. La Corte di Cassazione ha annullato – senza rinvio – la sentenza d’appello, riformulando l’assoluzione nei confronti degli ex Ros Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni. Da “Il fatto non costituisce reato”, gli ermellini li hanno definitivamente assolti con “non hanno commesso il fatto”. Quindi non solo sono innocenti, ma non hanno veicolato alcuna minaccia mafiosa nei confronti dei governi Amato e Ciampi. Ricordiamo che il capo d’accusa è infatti “minaccia al corpo politico dello Stato”.

Un teorema che ha fatto acqua da tutte le parti fin dall’inizio. E infatti ha perso i pezzi durante questo decennio di travaglio giudiziario pompato mediaticamente. I politici della Prima Repubblica, quelli che secondo la tesi giudiziaria avrebbero dato l’avvio alla trattativa per garantirsi l’incolumità dalla mafia corleonese, sono stati assolti già dal primo grado. L’ex ministro democristiano Calogero Mannino, che ha scelto il rito abbreviato, è stato assolto fino in Cassazione per non aver commesso il fatto. Mentre l’ex ministro dell’Interno Nicola Mancino è stato scagionato in primo grado per non aver commesso falsa testimonianza. L’unico politico imputato rimasto è quello della Seconda Repubblica. Parliamo dell’ex senatore Marcello Dell’Utri, colui che avrebbe proseguito, al posto dei Ros, la trattativa: in quel caso, la vittima sarebbe stato il governo Berlusconi. Assolto con formula piena in secondo grado e confermata dalla Cassazione.

Poi ci sono gli imputati mafiosi: Totò Riina e Bernardo Provenzano che nel frattempo sono morti, e Leoluca Bagarella. Mentre è già uscito di scena, perché assolto in primo grado, il mafioso pentito Giovanni Brusca. La corte d’Appello ha fin da subito dichiarato prescritto il reato di Massimo Ciancimino, il figlio di don Vito. Sia Brusca che Ciancimino, usciti incolumi dal processo, sono stati i testimoni chiave che hanno permesso di avviare il processo trattativa. Senza di loro, il processo non si sarebbe mai potuto imbastire. E di fatto, le loro tesi sono stati già smontate da vari giudici: Ciancimino è risultato contraddittorio, calunnioso e anche fabbricatore di una prova rivelatasi una patacca: il fantomatico “papello di Riina”. Poi c’è Brusca che – come hanno evidenziato i giudici di primo e secondo grado che assolsero Mannino – si è fatto chiaramente suggestionare dalle notizie, dai processi in corso e non per ultimo da chi lo interrogava.

Il giornalismo non è cinema, bisogna raccontare i fatti scremati dalle suggestioni e tesi giudiziarie inconcludenti che hanno causato un danno enorme all’opinione pubblica. Ma non solo. Hanno infettato il dibattito politico su argomenti importanti, seppur divisivi, sul funzionamento dello Stato di Diritto. Sono nati addirittura movimenti politici, pensiamo al Movimento Cinque Stelle, che ne hanno tratto linfa vitale per la propaganda populista giudiziaria. Ma pensiamo anche a destra che usa la storia totalmente infondata del non esistente “papello di Riina” per affermare la necessità o addirittura l’indurimento del 41 bis.

La lotta alla mafia, soprattutto negli anni terribili delle stragi, necessitava non solo del coraggio, ma anche della competenza. Dopo la strage di Capaci e subito dopo quella di Via D’Amelio ci fu un momento di gravissima crisi dello Stato. Tutto era fermo, la procura di Palermo di allora era gravemente lacerata dai problemi interni, veleni, alcune opacità mai del tutto chiarite ancora oggi. Tutti hanno in mente le parole del magistrato Antonino Caponnetto: «È finito tutto» disse a un giornalista, uscendo dall’obitorio dopo l’ultimo saluto a Paolo Borsellino. In quel frangente, tra le due stragi inaudite ordite dai corleonesi, l’allora generale Mario Mori decise di fare un salto di qualità nelle indagini antimafia. Di fatto lui era il responsabile a livello nazionale del reparto criminalità organizzata dei Ros. Decise, quindi, una strategia in due tempi: sensibilizzare i suoi ufficiali per avere fonti confidenziali di maggiore qualità e creare una struttura per la cattura dei latitanti, tra cui in particolare Totò Riina.

Quest’ultimo non solo perché era il capo di Cosa nostra, ma anche perché l’allora maresciallo Antonino Lombardo gestiva una fonte che aveva riferito una buona strada per arrivare a Riina, dicendo che “tutte le strade per catturarlo passavano per la Noce, i Ganci e i fratelli Sansone, clan dell’Uditore”. Mori dette l’incarico all’allora capitano Ultimo, alias Sergio De Caprio, per il primo gruppo. Cosa che poi, grazie anche al coordinamento di altri elementi sopravvenuti come la cattura in Piemonte dell’ex autista Di Maggio (utile solo per il riconoscimento del capo dei capi) da parte dell’allora generale Delpino, si arrivò alla cattura di Riina. Ogni tassello è stato fondamentale per concludere l’operazione dei Ros.

Per quanto attiene alla ricerca di nuove e più qualificate fonti, l’allora capitano Giuseppe De Donno disse a Mori di aver già indagato su Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo, per due indagini che portarono all’arresto dello stesso, e alla condanna in via definitiva per associazione semplice. Sempre all’inizio del 1992 Ciancimino fu condannato per associazione mafiosa. Si trovava, dunque, in una situazione in cui i Ros pensavano che potesse diventare una buona fonte, anche per i suoi rapporti sia con la politica che con Cosa nostra. Così De Donno fu autorizzato da Mori nel tentare di contattare Vito Ciancimino. Ribadiamo un concetto: gli ex Ros non hanno mai negato che ci sia stato un contatto preliminare tra loro e Ciancimino. La procura di Palermo è stata avvisata – compreso del contenuto dell’interlocuzione – subito dopo che è andato via Giammanco e si è insediato Caselli come nuovo capo procuratore. Nulla di scandaloso o inedito.

D’altronde, per capire bene di che cosa si sta parlando, bisogna premettere che i pentiti non nascono dal nulla. Lo ha spiegato molto bene l’allora magistrato Guido Lo Forte al Csm nel 1992, quando si riferì alla gestione di Mutolo: “Un collaboratore non viene fuori dal nulla, ma c’è tutta una fase preliminare di contatti, di trattative, che normalmente non sono dei magistrati ma di altri organi”. Ed è esattamente quello che hanno tentato di fare Mori e De Donno con Ciancimino, con l’aggiunta di volerlo in qualche modo “reclutare” per entrare nel sistema degli appalti. Operazione fallita, perché subito dopo – per ordine dell’allora ministro della giustizia Claudio Martelli (lo testimonia lui stesso) – Ciancimino è stato sbattuto al carcere romano di Rebibbia. Punto. Dopodiché tutto è stato stravolto, tra pentiti come Brusca che ritrattano la loro memoria a seconda di quello che apprende nei notiziari e nei processi, e il figlio di don Vito che collaborava con la procura calunniando e fornendo prove farlocche, mentre nel contempo riciclava il “tesoro” di suo padre. Non solo. Come oramai è collaudato ai tempi del caso Tortora, si aggiungono altri pentiti (e presunti testimoni) di serie b che improvvisamente si accodano nell’accusare Mario Mori di aver fatto cose “indicibili”.

Ora c’è il sigillo definitivo in questo travaglio che dura da vent’anni. Processati i Ros di allora per ben tre volte. Dalla mancata cattura di Provenzano, la cosiddetta mancata perquisizione del covo (che però covo non era) di Riina fino alla (non) trattativa Stato-mafia. Assolti su tutto. E ci mancherebbe visto che sono tesi pieni di congetture, utili magari per le prossime serie su Netflix. Speriamo non più per un’aula giudiziaria. IL DUBBIO

27.4.2023 Trattativa, le reazioni dei carabinieri assolti: “Abbiamo servito lo Stato e siamo stati infangati”

I commenti di Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, ma anche della difesa dell’ex senatore Marcello Dell’Utri: “Questo processo non doveva neppure iniziare”. Interviene pure il legale della famiglia di Paolo Borsellino: “Adesso si indaghi sul dossier ‘Mafia e Appalti’ e sul nido di vipere…”

Gli ex ufficiali del Ros

“Sono parzialmente soddisfatto – ha dichiarato Mori, che con gli altri militari è difeso dall’avvocato Basilio Milio – considerando che per 20 anni mi hanno tenuto sotto processo. Ero convinto di non avere fatto nulla, il mio mestiere lo conosco, so che se avessi sbagliato me ne sarei accorto”. Per De Donno si tratta di una sentenza che “ripaga di tante sofferenze e ingiuste umiliazioni. Ho sempre servito lo Stato e combattuto la mafia. I nomi del Ros e dell’Arma sono stati infangati. Finalmente ci è stata restituita la dignità”. La difesa di Subranni ha rimarcato che il verdetto della Cassazione “conferma sua assoluta innocenza”. All’Adnkronos ha rilasciato una dichiarazione anche il comandante generale dei carabinieri, Teo Luzi: “Le sentenze vanno rispettate, sono contento per l’esito e perché si è finalmente arrivati al termine di una lunga vicenda giudiziaria”.

La difesa di Marcello Dell’Utri

Il legale di Dell’Utri, l’avvocato Francesco Centonze, sottolinea che “questo processo non doveva neanche cominciare, alla luce di come è finito. Marcello Dell’Utri era estraneo a tutte le accuse e ora gli viene riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione. La trattativa era insussistente – ha detto ancora il penalista all’Adnkonos – e in ogni caso Dell’Utri era estraneo. Oggi viene riconosciuto il lavoro di questi anni ma non abbiamo mai dubitato che finisse così”.

Il commento della famiglia di Paolo Borsellino

Anche la famiglia del giudice Paolo Borsellino, attraverso l’avvocato Fabio Trizzino, marito della figlia maggiore del magistrato, Lucia, commenta la sentenza tramite l’Adnkronos: “Adesso è arrivato il momento di concentrarsi sul ‘nido di vipere’ di cui parlava Paolo Borsellino… Si sono persi tanti anni preziosi. Ora, finalmente, c’è spazio per la verità storica”. E ha aggiunto: “Hanno tentato in tanti modi a spiegare l’accelerazione della strage di via D’Amelio, pur di non guardare altrove – dice Trizzino – e si sono persi tanti anni. È giunto il momento di capire perché non si volle guardare a quello che Borsellino voleva fare e alle terribili difficoltà che incontrò dentro la Procura di Palermo. C’è spazio per una verità storica e per l’accertamento di eventuali recenti depistaggi sul tema del difficile periodo di Borsellino in quella procura retta da Pietro Giammanco”. PALERMO TODAY

- L’opinione: “A cosa è servito il processo?”

- L’ex pm Ingroia: “Lo Stato si autoassolve, non è un bel segnale”

- La sentenza della Cassazione

Sentenza Trattativa, gli imputati esultano. Mori: “Sempre convinto della mia innocenza”. Ingroia: “Lo Stato si autoassolve”

“Sono parzialmente soddisfatto, considerando che per 20 anni mi hanno tenuto sotto processo. Ero convinto di non aver fatto nulla. Il mio mestiere lo conosco e so che se avessi sbagliato me ne sarei accorto”. Il generale, ex Ros, Mario Mori, assolto con gli altri imputati in via definitiva dalla Cassazione nel processo sulla trattativa Stato-mafia commenta così il verdetto della Suprema corte su uno dei processi più complessi della storia recente. Storia in cui una trattativa ci fu da parte dei carabinieri, ma nell’interesse dello Stato come hanno ritenuto i giudici di secondo grado. Alle parole di Mori si aggiungono quelli di Giuseppe De Donno: “Il nome del Ros e l’Arma sono stati infangati. Finalmente ci è stata restituita la dignità” dice all’Adnkronos l’ufficiale. Per Antonio Subranni parla la figlia Danila che dice “Onore ai combattenti. A quelli ancora in piedi e forti e a quelli seduti, per malattia e per stanchezza. Come mio padre. Arrivi vigore a tutti da questa sentenza che dà la convinzione e anche la speranza che la giustizia, se sbaglia, può tornare indietro. Io non ho il dono della dimenticanza e per me chi sbaglia deve pagare. Magistrati onorevoli hanno finalmente restituito la dignità non a mio padre, non ai “combattenti” che mai l’hanno perduta, ma alla giustizia stessa di cui predicano il verbo. In altre sedi e in modo lineare, a testa alta, io e la mia famiglia chiederemo a uno a uno, nei linguaggi e nei modi che la legge consente, il risarcimento di tanto dolore inflitto che non ha portato bene neanche a loro, vergogna dello Stato. La Cassazione, confermando l’assoluzione per non avere commesso il fatto, silenzia per sempre le voci scomposte degli accusatori di professione e di occasione e le voci degli ignoranti. La tela di ragno è stata squarciata dal vento, il loro castello si è infranto. Adesso, si pieghino e ne raccolgano, in silenzio, i pezzi”.

“Questo processo non doveva neanche cominciare, alla luce di come è finito. Marcello Dell’Utri era estraneo a tutte le accuse e ora gli viene riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione – dice all’Adnkronos Francesco Centonze, legale dell’ex senatore di Forza Italia -. La trattativa era insussistente. E in ogni caso Dell’Utri era estraneo. Oggi viene riconosciuto un lavoro di questi anni ma non abbiamo mai dubitato che finisse così”. E parlando degli ultimi anni tra indagini, processo di primo e secondo grado, Centonze dice: È chiaro che è stato un periodo durissimo – spiega – 30 anni di processo che avrebbero fiaccato chiunque. La verità che Dell’Utri ci trasmetteva andava in questa direzione, non abbiamo mai dubitato che dovesse finire in questo modo”.

L’ex pm Ingroia: “Cronaca di una sentenza annunciata” – “Se dovessi definire questa sentenza, mi verrebbe da fare una semi citazione letteraria ‘Cronaca di una sentenza annunciata’. Perché era stato annunciato e preannunciato che lo Stato italiano intendesse autoassolversi. C’era già stata una anticipazione nella sentenza di appello del processo trattativa di Palermo, nella quale si era riconosciuto che la trattativa c’era stata e che c’era stata la minaccia nei confronti dello Stato, ma che ne rispondevano solo i mafiosi e non gli uomini dello Stato che si erano fatti veicolo. Perché il fatto, secondo i giudici di secondo grado, non costituisce reato. Ora, in Cassazione, c’è stato un ulteriore salto in avanti nella autoassoluzione dello Stato italiano. E cioè ora gli uomini dello Stato vengono assolti per non avere commesso il fatto” spiega all’Adnkronos è l’ex procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, che ha lasciato la magistratura e oggi è avvocato penalista. Fu lui a rappresentare l’accusa nel processo di primo grado, almeno fino a quando lasciò la Procura per trasferirsi in Sud America, in Guatemala, dove faceva parte della Commissione per l’impunità. “Quindi – spiega dopo avere appreso la notizia della assoluzione per generali e politici – il fatto c’è. C’è stata anche la minaccia che costituisce la premessa della trattativa, una minaccia che però ora i giudici di Cassazione dicono che non è una minaccia compiuta, ma una minaccia tentata. Così rimane senza conseguenze penali per nessuno. Anche i mafiosi per i quali il reato viene dichiarato prescritto. A me pare una sentenza contraddittoria, perché bene o male la sentenza di appello aveva una sua logica, seppure discutibile”. Per Ingroia “c’è stata una minaccia, c’è stata la trattativa e di questo rispondono i mafiosi, perché gli uomini dello Stato lo avevano fatto “a fin di bene”, una impostazione da noi non condivisa ma con una logica”. “Leggeremo le motivazioni per capire la logica dei giudici della Suprema Corte – aggiunge l’ex magistrato all’Adnkronos – ma se il fatto c’è, tanto è vero che Mori e De Donno vengono assolti per non avere commesso il fatto, questo fatto attraverso quali canali è andato?”. “Quali sono i canali attraverso cui il fatto è stato commesso? Questo non è ben chiaro. leggeremo le motivazioni della sentenza – dice ancora Antonio Ingroia – È possibile che si voglia mettere in discussione il ‘papello’. Quindi le dichiarazioni dei collaboratori sul ‘papellò. Non è ben chiaro. Certo è che l’esito di questa vicenda processuale, non è incoraggiante per i cittadini. Questa sentenza ha acclarato che si è tentato di sottoporre sotto minaccia lo Stato, che c’ stata una trattativa ma alla fine nessuno ne risponde, né gli uomini dello Stato neppure la mafia. Insomma, non è un bel segnale che lo Stato lancia ai cittadini”.

La famiglia Borsellino: “Accertare eventuali recenti depistaggi” – “Adesso è arrivato il momento di concentrarsi sul ‘nido di vipere’ di cui parlava Paolo Borsellino… Si sono persi tanti anni preziosi. Ora, finalmente, c’è spazio per la verità storica” commenta l’avvocato Fabio Trizzino, legale della famiglia del giudice Paolo Borsellino e marito di Lucia Borsellino, la figlia maggiore del giudice. Un mese prima di morire Paolo Borsellino “appariva come trasfigurato, senza più sorrisi. Era provato, appesantito, piegato”, aveva detto in aula il magistrato Massimo Russo, che collaborava con Borsellino. Da poche settimane la mafia aveva ucciso il suo amico Giovanni Falcone nel massacro di Capaci, e lui continuava a lavorare nel suo ufficio di procuratore aggiunto a Palermo, che però considerava “un nido di vipere”. Da qui la frase dell’avvocato di famiglia. “Hanno tentato in tanti modi per spiegare l’accelerazione della strage di via D’Amelio, pur di non guardare altrove – dice Trizzino – Si sono persi tanti anni. È giunto il momento di capire perché non si volle guardare a quello che Borsellino voleva fare e alle terribili difficoltà che incontrò dentro la Procura di Palermo. C’è spazio per una verità storica e per l’accertamento di eventuali recenti depistaggi sul tema del difficile periodo di Borsellino in quella procura retta da Pietro Giammanco“. “In tutti questi anni si è sempre cercato di spiegare l’anomala accelerazione della esecuzione della strage di via D’Amelio facendo voli pindarici, prima inserendo Bruno Contrada sul luogo della strage, ora prospettando n qualche modo che Paolo Borsellino avesse saputo di questa trattativa e che si era messo di mezzo ostacolandola e per questo muore – dice ancora Trizzino- Sono tutti tentativi, in qualche modo, per non guardare a ciò che stava facendo e a cià di cui si stava occupando e quello che stava accadendo all’interno della Proucra”. Il legale parla, quindi, “dell’interesse che Borsellino mostrava sul dossier mafia e appalti”, “tanto è vero che il giudice incontrò segretamente Mori e De Donno per dare sfogo a quel rapporto”. “Nel frattempo c’era stata la famosa archiviazione del dossier del 13 luglio 1992, pochi giorni prima della strage di via D’Amelio. E’ giunto il momento di andare a guardare lì cosa è successo” e “se ci sono state manovre depistatorie anche recenti” per “riuscire ad allontanare il focus dell’attenzione dal nido di vipere”. E conclude: “Evidentemente qualcuno ci ha lavorato…”.

Fiammetta Borsellino: “C’è chi ha costruito le loro carriere su questo processo, immeritatamente” – “Non ho letto la sentenza, quindi preferisco non entrare nel merito del processo trattativa, però una cosa la voglio dire: c’è chi ha costruito le loro carriere su questo processo, immeritatamente – dice Fiammetta Borsellino, figlia minore del giudice all’Adnkronos – Sa quale è il danno più grande? Questo processo, come altri prima, sono stati celebrati fuori dalle aule di giustizia, prima ancora che si esaurissero nei tre gradi di giudizio. A prescindere dalla innocenza degli imputati”. Fiammetta Borsellino se la prende, senza mai citarli, con i magistrati dell’accusa che sono stati ospiti in numerose trasmissioni televisive. “L’ho trovato un comportamento scorretto che fa male alla società tutta – dice – , è assurdo che tutti conoscano un processo di questo tipo solo perché mediaticamente è stato pubblicizzato, mentre nessuno conosce processi come il ‘Borsellino quater‘ Io mi soffermo sul fatto che prima ancora che finisse l’iter giudiziario – aggiunge Fiammetta Borsellino – sono stati pubblicizzati da chi li aveva in carico, ripeto: prima ancora della fine del processo. È un atteggiamento che ho sempre criticato”. “Poi, è ovvio che la giustizia debba fare il suo corso, ma è deontologicamente scorretto fare una operazione del genere. Ribadisco che su questo c’è chi ha costruite delle carriere, sul nulla. Su processi che poi si sono dimostrati dei fallimenti. Ne faccio una questione deontologica”. “È un messaggio brutto da dare alla società – aggiunge Fiammetta Borsellino – che alla fine si costruiscono carriere su processi che vengono pubblicizzati prima della fine del processo”. E aggiunge: “Ci sono stati anche giornalisti che sono stati complici di operazioni del genere… c’è tutto un sistema che va dietro al potere”. “Queste persone hanno raggiunto questa fama, che non è fondata su nulla se non sull’autorefenzialità. E il messaggio che si da ai giovani non è positivo. Passa il messaggio che basta scrivere libri o andare in tv per diventare famosi”. E conclude: “Non commento la sentenza ma il comportamento portato avanti in questi anni, lo ripeto. Una operazione altamente scorretta”.

“L’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili di Firenze, preso atto del dispositivo della Cassazione di oggi, ricorda che per cinque sentenze precedenti la trattativa Stato-mafia del 1992 c’è stata; che tale trattativa per la Cassazione costituisce reato di tentata minaccia ai governi Amato e Ciampi e che il Ros non ha concorso nel tentativo di minaccia al governo. Resta dunque il fatto storico inoppugnabile che quella trattativa, interrotta con la cattura di Riina, portò alle stragi in continente del 1993 e al sangue innocente di Caterina e Nadia Nencioni, dei suoi genitori e di Dario Capolicchio”. Così, in una nota, l’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili di Firenze. “Siamo stupiti e delusi delle conclusioni del procedimento in Cassazione – commenta il presidente dell’associazione, Luigi Dainelli – perché ben altri cinque giudizi precedenti avevano confermato quella improvvida trattativa era stata l’antefatto della decisione della mafia di spostare i propri attacchi allo Stato nel 1993 a Firenze, Roma e Milano”. L’avvocato ha poi ribadito “l’interesse che Borsellino mostrava sul dossier mafia e appalti, tanto è vero che il giudice incontrò segretamente Mori e De Donno per dare sfogo a quel rapporto. Nel frattempo c’era stata la famosa archiviazione del dossier del 13 luglio 1992, pochi giorni prima della strage di via D’Amelio. E’ giunto il momento di andare a guardare lì cosa è successo” e “se ci sono state manovre depistatorie anche recenti” per “riuscire ad allontanare il focus dell’attenzione dal nido di vipere”. E conclude: “Evidentemente qualcuno ci ha lavorato…”.

Fine della trattativa

La Cassazione chiude senza rinvio la lunga storia del processo Stato-Mafia. Assoluzioni “perché il fatto non sussiste” per politici e carabinieri del Ros, prescrizione per i boss mafiosi La parola fine alla storia giudiziaria della trattativa Stato-mafia la mette la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, annullando senza rinvio le condanne dei boss mafiosi e confermando le assoluzioni dei politici e dei carabinieri del Ros. Un finale inglorioso per la procura di Palermo (quella del 2012, Ingroia e Di Matteo i pm protagonisti dell’accusa), per quanto annunciato dalla sentenza di appello e prima dalle assoluzioni definitive in processi paralleli di Calogero Mannino, il politico Dc presunto motore della trattativa, e dei Ros dei Carabinieri che sarebbero stati il tramite dello scambio criminale la mafia. Se il processo di appello aveva ribaltato le condanne di primo grado, assolvendo Dell’Utri per non aver commesso il fatto, i Ros Mori, Subranni e De Donno perché il fatto non costituiva reato, condannando solo i boss mafiosi Bagarella e Cinà (il medico mafioso che ha protetto la latitanza di Riina e Provenzano), la Cassazione è andata oltre. Oltre anche le richieste della procura generale, per la quale bisognava rinviare gli atti all’appello in quanto le accuse ai boss mafiosi non erano sufficientemente provate. La sesta sezione penale ha deciso invece di confermare l’assoluzione di Dell’Utri accogliendo le tesi dell’appello: l’ex senatore non avrebbe trasferito le richieste di Cosa nostra a Berlusconi, presidente del Consiglio. Assolti anche i carabinieri del Ros, ma questa volta con formula piena. Se per l’appello avevano sì preso parte nella trattativa, veicolando le richieste dei mafiosi, ma solo al fine di interromper le stragi e dunque il fatto non costituiva reato, per la suprema Corte va «esclusa ogni responsabilità degli ufficiali negando ogni ipotesi di concorso nel reato tentato di minaccia a corpo politico». Sorte migliore anche per i boss della mafia, anche per loro il processo trattativa si chiude qui. Al posto del rinvio, infatti, gli ermellini hanno riqualificato il reato: non più minaccia a corpo dello stato ma tentata minaccia, dunque pena edittale più bassa e, come da comunicato,la Cassazione «ha dichiarato la prescrizione nei confronti di Leoluca Bagarella e Antonino Cinà in relazione alle minacce ai danni dei governi Ciampi e Amato, essendo decorsi oltre 22 anni dalla consumazione del reato tentato». La verità giudiziaria è che ci fu solo un tentativo di trattativa. La Cassazione ha confermato infatti «la decisione della Corte di assise di appello di Palermo nella parte in cui ha riconosciuto che negli anni 1992-1994 i vertici di Cosa nostra cercarono di condizionare con minacce i governi Amato, Ciampi e Berlusconi, prospettando la prosecuzione dell’attività stragista se non fossero intervenute modifiche nel trattamento penitenziario per i condannati per reati di mafia ed altre misure in favore dell’associazione criminosa». Per l’avvocato dei Ros, Vittorio Manes, «è stato definitivamente chiarito che hanno agito nel pieno rispetto delle leggi e dei loro doveri, anche a costo della propria incolumità, pur di difendere lo stato dalla violenza stragista». «Questo processo, come altri prima, è stato celebrato fuori dalle aule di giustizia e questo è un male – ha commentato. FIAMMETTA BORSELLINO figlia minore del giudice Paolo – e c’è chi ha costruito la sua carriera immeritatamente su questo processo». Non vacilla l’ex pm Ingroia, oggi avvocato: «L’esito di questa vicenda processuale non è incoraggiante per i cittadini. La sentenza ha acclarato che si è tentato di porre sotto minaccia lo stato, che c’è stata una trattativa, ma lo stato ha deciso di auto assolversi».

Fiammetta Borsellino Questo processo, come altri prima, è stato celebrato fuori dalle aule di giustizia e questo è un male. C’è chi ha costruito la sua carriera immeritatamente su questo processo

TRATTATIVA STATO MAFIA – Doc.

PROCESSO D’APPELLO “TRATTATIVA STATO-MAFIA”, TUTTI ASSOLTI I PRINCIPALI IMPUTATI

Sentenza del processo sulla trattativa Stato-mafia: la Procura generale di Palermo ricorre in Cassazione

La Procura generale di Palermo ha presentato ricorso in Cassazione alla sentenza del 2021 sulla trattativa tra Stato e mafia. In poco meno di tremila pagine, ad agosto scorso, erano state depositate le motivazioni della sentenza di appello con cui la Corte di assise di appello di Palermo, ribaltando il verdetto di primo grado aveva assolto l’ex senatore Marcello Dell’Utri, gli ufficiali del Ros dei carabinieri, il generale Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l’ufficiale dei carabinieri Giuseppe De Donno. RAINEWS 11.10.2022

Trattativa Stato-mafia, per Procura generale Corte Appello ha illogicamente assolto Subranni, Moro e De Donno

Impugnata la sentenza emessa il 23 settembre 2021 che aveva assolto gran parte degli imputati condannati in primo grado

“La Corte di Assise di Appello ha contraddittoriamente ed illogicamente assolto gli imputati Subranni, Mori e De Donno, sul presupposto erroneo che gli stessi abbiano agito con finalità “solidaristiche” e, comunque, in assenza del dolo – anche sotto forma della volizione eventuale e pertanto accettata – ovvero di aver agito per alimentare la spaccatura asseritamente già esistente (ut infra) in Cosa Nostra tra l’ala stragista e l’ala moderata, amplificando, oltremodo, i motivi dell ‘agere illecito, pacificamente, irrilevanti ai fini della connotazione dell’elemento soggettivo”. E’ quanto si legge nel ricorso per Cassazione della Procura generale di Palermo della sentenza del processo d’appello sulla trattativa tra Stato e mafia. “Una tale valutazione non può essere condivisa, posto che, innanzi tutto, contraddice quanto dalla stessa Corte affermato in modo chiaro ed esplicito alla p. 12 71 della motivazione”, scriva la Procuratrice generale Lia Sava. “Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Assise di Appello non possono, dunque – prosegue la procura generale – essere condivise, poiché adottate sulla scorta di una palese erronea applicazione della legge penale ed in conseguenza, anche, di una evidente contraddittorietà del percorso logico-argomentativo, peraltro carente e sovente irrazionale”. Il ricorso è stato firmato dalla Procuratrice generale Lia Sava in persona e dai sostituti Giuseppe Fici e Sergio Barbiera, che hanno rappresentato l’accusa nel procedimento di secondo grado. Al momento dalla Procura generale preferiscono il silenzio. Lo scorso 6 agosto, dopo quasi anno, erano state depositate le motivazioni della sentenza di appello. La Corte d’assise d’appello di Palermo aveva assolto «perché il fatto non costituisce reato», l’ex senatore Marcello Dell’Utri, il generale Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l’ufficiale dei carabinieri Giuseppe De Donno, tutti e tre ex ufficiali del Ros e aveva ridotto la pena a 27 anni per il boss corleonese Leoluca Bagarella. Confermata invece la sentenza del medico Antonino Cinà. In primo grado erano stati condannati a 28 anni di carcere il boss Leoluca Bagarella, a 12 anni Dell’Utri, Mori, Subranni e Cinà e a 8 anni per De Donno. LA SICILIA 11.10.2022

La guerra “ibrida” con Bernardo Provenzano per isolare Totò Riina

I rapporti con Ciancimino non vengono meno

D’altra parte, sappiamo che nonostante lo shock di Ciancimino all’atto dello showdown, quando Mori e De Donno gli rivelano quali erano le loro vere intenzioni, la loro collaborazione non si è mai interrotta, pur pRoseguendo su un registro completamente diverso da come lo stesso Ciancimino l’aveva intesa.

E contatti non si sono mai interrotti e Mori personalmente si è adoperato, sia pure con la dovuta prudenza, per perorare alcune delle richieste avanzate da Ciancimino (andando a sondare la Ferraro sulla questione del passaporto; e girando tra l’altro a Ciancimino il secco invito di Violante a presentare una formale richiesta alla Commissione Antimafia, se voleva essere sentito: e la conseguente lettera pervenuta poi brevi manu al Presidente della Commissione antimafia è datata 26 ottobre). Sicché non deve essere passato più di qualche giorno prima che l’ex sindaco di Palermo si decidesse a passare il suo Rubicone.

Inoltre, prima che venisse arrestato, Ciancimino era andato a Palermo per contattare i suoi referenti mafiosi (e naturalmente Mori si era guardato dal monitorarne spostamenti e contatti) e ne era tornato fiducioso di un proficuo sviluppo; e Mori, dopo avere constatato che era davvero in grado di comunicare con esponenti di vertice dell’organizzazione mafiosa, attraverso canali che portavano ai suoi “compaesani”, poteva ragionevolmente confidare che la sua proposta fosse giunta a destinazione: la proposta che senza più infingimenti e paludamenti di sorta aveva avanzato a Ciancimino, e che doveva intendersi come una sollecitazione rivolta ad una componente dell’organizzazione mafiosa che reputava potesse essere interessata e disponibile a disinnescare la Minaccia stragista, neutralizzando lo schieramento mafioso che se ne faceva fautore.

E poiché il pontiere Ciancimino si era mostrato fiducioso e più che mai impegnato a cooperare alla cattura di Riina, Mori poteva dedurne che la proposta non solo fosse giunta a destinazione, ma anche che vi fossero tutti i presupposti perché venisse raccolta. E ora sappiamo che fu così, perché in quella temperie Ciancimino, nel collaborare alla cattura di Riina, era “in missione per conto di Cosa nostra”, anche se non era, ovviamente, la missione che lo stesso Riina aveva inizialmente autorizzato. (E non poteva esserlo perché all’atto della rivelazione fatta da Provenzano ad un esterrefatto Giuffré il Riina era stato già arrestato ad opera di quegli stessi Carabinieri con i quali era intercorsa la presunta trattativa; e quindi, se quelli erano stati i frutti, la missione predetta non poteva essere quella che Riina aveva inteso autorizzare. Inoltre, all’atto di quella sorprendente rivelazione, Provenzano sembrava un’altra persona, perché vagheggiava una strategia che era agli antipodi rispetto a quella imposta da Riina a tutta l’organizzazione. La missione insomma era iniziata con il placet di Riina, ma aveva subito, strada facendo, una sostanziale interversione dei suoi fini).

A questo punto sopraggiunge l’arresto di Ciancimino, in coincidenza però con la soffiata che permette ai Carabinieri di individuare il Di Maggio in quel di Borgomanero, con tutto quello che ne seguì. Ora, Mori poteva sapere o semplicemente sospettare che vi fosse lo zampino di Provenzano in quella soffiata; come poteva non avere alcun elemento di valutazione al riguardo. E ad avere un peso risolutivo al riguardo non possono essere le voci rimbalzate da Catania o la confidenza che il Col. Riccio raccoglie dalla fonte Oriente, e cioè la convinzione di Luigi Ilardo che fosse stato Provenzano a propiziare l’arresto di Riina (non avendo tale confidenza aggiunto alcun elemento concreto che andasse al di là dei rumors che sottotraccia covavano negli ambienti di Cosa nostra); e neppure le convinzioni maturate dallo stesso Giuffré, ragionando e discorrendo con gli altri esponenti mafiosi del suo gruppo.

Fili sottili si legano a Di Maggio (e a Provenzano)

[…] Vicende successive, tuttavia, lasciano intravedere dei fili sottili che sembrano riannodarsi agli aspetti più oscuri dell’arresto del Di Maggio, e alimentare il sospetto che Provenzano vi abbia avuto un ruolo. Si scoprirà infatti che Giuseppe Maniscalco, uomo d’onore della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, ma divenuto (a partire dal ‘95) confidente del Ros, nonché molto legato al reggente del mandamento, Salvatore Genovese, ritenuto di area provenzaniana (v. infra) era stato colui che aveva avvisato il Di Maggio che Brusca lo cercava per ammazzarlo, inducendolo a riparare al nord.

Il Di Maggio pagò il debito di gratitudine, negando, quando già era divenuto collaboratore di giustizia, che il Maniscalco fosse uomo d’onore; e grazie anche alla decisione di La Barbera e Di Matteo di avvalersi al dibattimento della facoltà di non rispondere, così sostanzialmente ritrattando la chiamata in correità che entrambi avevano formulato nei riguardi del Maniscalco, quest’ultimo fu assolto, in primo grado nel processo a suo carico per il reato di associazione e mafiosa (“Aiello +14”).

E a sua volta, non mancò di ripagare il Di Maggio, dando ai carabinieri, nella sua veste di confidente, delle imbeccate depistanti sulla catena di delitti che e attentati che avevano insanguinato il territorio di San Giuseppe Jato tra la fine del 1996 e il settembre del 1997. Infatti, sebbene le vittime risultassero persone vicine ai Brusca, ne attribuì la paternità a questi ultimi, insinuando che quei delitti fossero funzionali al piano di depistaggio dei Brusca, che era già venuto alla luce nella fase iniziale della loro collaborazione, ma che secondo il Maniscalco persisteva, ed era diretto a screditare i collaboratori di giustizia e in particolare il Di Maggio, facendo ricadere su di lui la responsabilità di quei delitti.

Quando, a seguito dell’ennesimo omicidio, il Maniscalco inizio a collaborare con la giustizia (…), confessò la propria partecipazione ad alcuni di quei delitti oltre che l’appartenenza a Cosa nostra e svelò il disegno ordito dal Di Maggio che aveva raccolto intorno a sé un gruppo di uomini d’onore e soggetti a lui fedeli per riprendersi con le armi il territorio di San Giuseppe Jato, orfano dei Brusca, ma conteso da altri pretendenti (come Vito Vitale, boss di Partinico). […] Certo è che il Maniscalco era legato e devoto al Di Maggio, che a sua volta aveva con lui un debito di gratitudine per avergli salvato la vita; come è certo che lo stesso Maniscalco era a sua volta legato a Salvatore Genovese, e quest’ultimo al Provenzano: non è solo una conoscenza remota del dott. Sabella perché in occasione dell’arresto del Maniscalco gli fu trovato – o lui fece trovare – un bigliettino indirizzato da Bernardo Provenzano al Genovese, con l’invito ad adottare gli opportuni provvedimenti per fare abbassare la cresta a Vito Vitale. E quel bigliettino insieme ad altri rinvenuti in occasione dell’arresto di Giovanni Brusca daranno contezza dell’autenticità dei 14 pizzini dattiloscritti che la fonte Oriente aveva consegnato al Col. Riccio, indicandoli come provenienti dal Provenzano.

Ora, è arduo credere che quest’ultimo potesse accettare tra i suoi più fidati “postini” un soggetto come Giuseppe Maniscalco, che aveva un legame tanto profondo, risalente nel tempo ma più che mai attuale — rispetto all’epoca in cui si prestava a favorire le comunicazioni da e per il boss corleonese latitante – con quel Balduccio Di Maggio passato agli onori della cronaca per essere stato colui che aveva consegnato il capo di Cosa nostra a ai Carabinieri, se lui stesso Provenzano, non fosse stato in qualche misura partecipe o non ostile a quel legame (essendo ancora più arduo pensare che ne fosse totalmente all’oscuro) e ai frutti che aveva generato.

Ma anche se al risultato della cattura di Riina perseguito come priorità anche strategica si fosse pervenuti per una via investigativa autonoma rispetto alla collaborazione intrapresa per il tramite di Ciancimino e frutto di una fortunata concomitanza di fattori, la proposta di “dialogo” restava valida perché la cattura di Riina era una tappa necessaria, ma solo una tappa di un cammino ancora lungo e periglioso. Ed ecco che la mancata perquisizione del covo di Riina, ma anche la contestuale dismissione di ogni attività di intercettazione nei riguardi dei fratelli Sansone, e poi la perdita di interesse per la pista delle mappe che avrebbe potuto portare troppo a ridosso di un pericoloso latitante che tuttavia poteva, in quel contesto temporale, trasformarsi in un prezioso alleato, tornerebbero come tasselli di un disegno coerente.

E quando Vito Ciancimino, che è oramai pronto a tutto pur di non finire i giorni che gli restano da vivere in prigione, si mostra disponibile a riprendere quel lavoro Riinasto in sospeso, i Carabinieri del Ros raffreddano ogni entusiasmo e lasciano letteralmente Morire quella pista, rinunciando persino ad adoperarsi per nuovi colloqui investigativi. (Anche se vi sarà un’appendice investigativa, con la realizzazione, a cura dell’Arma territoriale, circa un anno dopo la richiesta avanzata dalla procura, di rilievi aerofotogrammetrici).

Un’ipotesi coerente ma eccentrica

Ma quand’anche si volesse accedere a questa ipotesi ricostruttiva, di una guerra ibrida, nella quale si profila un’innaturale coalizione di due antagonisti che trescano a distanza o per interposta persona in quanto accomunati dall’interesse a contrastare uno stesso nemico, il rapporto di collaborazione a distanza tra Ros e Provenzano s’iscriverebbe comunque in una prospettiva che non giova affatto all’accusa nei riguardi degli ex ufficiali del Ros, odierni appellanti.

Ne uscirebbe confermato, infatti, che non era negli intendimenti e nei propositi e nelle previsioni di Mori, De Donno e Subranni di avviare un negoziato con i vertici mafiosi per una soluzione politica globale. Si sarebbe trattato, piuttosto, di un’operazione di intelligence finalizzata alla costruzione di un’alleanza ibrida, sotto l’impellenza di ragioni superiori e di una reciproca convenienza di ragioni contingenti e di reciproca convenienza, anche se suscettibili di acquistare un respiro strategico (sotto il profilo dell’auspicato ripristino di un rapporto di non belligeranza o di conflittualità sostenibile tra Stato e mafia).

D’altra parte, v’è cospicua traccia agli atti di questo processo di una prassi consolidata di contatti e relazioni pericolose tra appartenenti alle forze dell’ordine e membri dell’onorata società, soprattutto prima che il fenomeno del pentitismo esplodesse diventando uno strumento formidabile dell’azione di contrasto alla criminalità mafiosa. Una prassi che peraltro è proseguita anche dopo che quello strumento aveva cominciato a dare, dal maxi processo in poi, i suoi frutti.

Non mancano esempi rilevanti — e Vito Ciancimino non era stato il primo caso e non sarebbe stato l’ultimo – del ricorso a confidenti o addirittura a soggetti, organici o contigui alle cosche, con i quali s’instauravano relazioni ambigue in cui era difficile tracciare una netta linea di confine tra la veste di confidente, o di partner di occasionali scambi di favori (e tale poteva essere anche lo scambio di notizie di reciproco interesse): come nel caso delle fonti del M.llo Lombardo, o nel caso di Siino Angelo; o, più lontano nel tempo, come rammenta Giuffré nel caso di Rosario Riccobono.

Per non parlare delle voci sui rapporti di Madonia Antonino con appartenenti alle forze dell’ordine o ai servizi; o addirittura di esponenti mafiosi che da confidenti si trasformavano in infiltrati per conto dello Stato, ma non del tutto o non ancora passati completamente dalla parte dello Stato: come la fonte Oriente, alias Ilardo Luigi, che da confidente del Col. Riccio fece arrestare non meno di sette pericolosi latitanti ed esponenti delle cosche operanti nella Sicilia orientale, ma nel frattempo saliva i gradini della gerarchia mafiosa, fino al ruolo di vice-rappresentante della provincia mafiosa nissena; o quel Giuseppe Maniscalco, persona legata a Salvatore Genovese, a sua volta reggente del mandamento di San Giuseppe Jato che però, secondo le informazioni in possesso della procura di Palermo, si collocava nell’area provenzaniana.

Il Maniscalco, come s’è visto, pur collaborando come fonte confidenziale con i Carabinieri del Ros, continuava imperterrito a delinquere per conto di Cosa nostra, partecipando anche alla vicenda sanguinosa e nota come “il ritorno in armi” di Baldassare Di Maggio, che alla testa di un gruppo di affiati a lui fedeli, aveva tentato, quando già era collaboratore di giustizia, a suon di attentati e omicidi di riprendere il controllo del territorio di San Giuseppe Jato, approfittando della condizione di estrema debolezza dei Brusca.

E proprio il Maniscalco – che aveva un grosso debito di gratitudine nei riguardi de Di Maggio, che gli aveva procurato un’insperata assoluzione nel processo per il reato di associazione mafiosa e altri gravi delitti, negando che fosse uomo d’onore e inducendo anche La Barbera e Di Matteo a ritrattare o comunque a non ripetere al dibattimento le dichiarazioni accusatorie che avevano reso nei suoi confronti nella fase delle indagini; e il Di Maggio, a sua volta, era grato al Maniscalco per avergli in pratica salvato la vita avvisandolo che Brusca lo cercava per ammazzarlo – aveva depistato i carabinieri, dando loro false imbeccate che facevano ricadere su Brusca e sugli uomini d’onore rimasti a lui fedeli, la paternità di quella catena di delitti: come poi lui stesso ammise, quando, sottoposto a fermo dopo l’ennesimo omicidio (Arato Vincenzo, uomo dei Brusca), iniziò subito a collaborare.

E fece trovare, tra l’altro un pizzino di Provenzano che era diretto a Salvatore Genovese, con delle frasi che suonavano come un invito a prendere provvedimenti contro Vito Vitale, accusato di avere “invaso” un territorio, come quello di San Giuseppe Jato che non gli apparteneva.

EDITORIALE DOMANI 8.12.2022

- AUDIO LETTURA DELLA SENTENZA DEL PROCESSO D’APPELLO

- INTERVISTA al GENERALE MARIO MORI

- INTERCETTAZIONI SULLA TRATTATIVA

FIAMMETTA BORSELLINO: “Trattativa? Sempre avuto dubbi, pm scorretti”

A parlare in una intervista all’Adnkronos è Fiammetta Borsellino, la figlia minore del giudice Paolo Borsellino, che ha appena appreso della sentenza di assoluzione del processo trattativa Stato-mafia, che ha ribaltato la sentenza di primo grado.

- “Tutte le energie dedicate a questa vicenda giudiziaria potevano essere indirizzate verso altre piste”.

- “Io non li ho mai assolti gli ufficiali dei Carabinieri ma ho avuto sempre molti dubbi, dubbi che oggi sono stati confermati dalla giustizia con la sentenza di appello. E poi ho ritenuto scorretto pompare mediaticamente un processo da parte di chi è titolare, prima ancora che questo processo avesse concluso le fasi di giudizio, un comportamento scorretto che mio padre non avrebbe mai approvato”.

- “Si è assistito a un lancio mediatico del processo trattativa – denuncia Fiammetta Borsellino – fin dal suo inizio, quando veniva pubblicizzato con i libri. Quando non era concluso neppure il primo grado. Altro punto di critica enorme, insieme con gli altri”.

- “Io non ho mai assolto gli ufficiali dei carabinieri ma ho avuto sempre molti dubbi, dubbi oggi confermati dalla giustizia con la sentenza di appello. E poi ho ritenuto scorretto pompare mediaticamente un processo da parte di chi è titolare, prima ancora che questo processo avesse concluso le fasi di giudizio, un comportamento scorretto che mio padre non avrebbe mai approvato”.

- “Si è assistito a un lancio mediatico del processo Trattativa fin dal suo inizio, quando veniva pubblicizzato con i libri, quando non era concluso neppure il primo grado. La grande amarezza è che queste energie investigative dedicate al processo Trattativa potevano essere indirizzate verso delle piste che, secondo me, volutamente non si sono percorse. Ancora una volta siamo di fronte al fatto che si sono seguite piste inesistenti quando da sempre abbiamo ribadito che bisognava approfondire quel clima che mio padre viveva dentro la Procura di Palermo”

- “Si doveva approfondire il filone dei dubbi e del senso di tradimento che mio padre manifestò parlando a mia madre dei colleghi, il perché non si è voluto indagare sul procuratore Giammanco. Secondo noi queste erano le piste su cui si doveva indagare, non altre…Per noi l’accelerazione è stata data dal dossier mafia e appalti, ma non lo dice la mia famiglia, lo dice il processo Borsellino Ter, che l’elemento acceleratore è stato il dossier mafia-appalti, che è stato archiviato il 15 luglio, cioè pochi giorni prima della strage di via D’Amelio. Nonostante mio padre il 14 luglio avesse chiesto conto e ragione del perché a quel dossier non venisse dato ampio respiro”.

Stato mafia, la figlia di Borsellino: “Sotto accusa chi aiutò mio padre”. Difende i carabinieri, attacca i pm

«In questi anni, a proposito del processo trattativa, non ho mai voluto esprimermi anche se ho sempre avuto molti dubbi e perplessità sulle accuse da parte della Procura. E devo dire che i miei sospetti sono stati confermati dalla sentenza della Corte d’appello di Palermo».

Lo ha affermato ieri, all’indomani della sentenza che ha assolto gli ufficiali del Ros dei carabinieri e Marcello Dell’Utri, Fiammetta Borsellino, la figlia del magistrato Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio 1992 da una Fiat 126 imbottita di tritolo in via D’Amelio a Palermo.

Signora Fiammetta, sono anni che si batte per la ricerca della verità sulla morte di suo padre. Cosa ha pensato alla notizia dell’assoluzione dei generali Mario Mori e Antonio Subranni? «Mi chiedevo sempre come fosse possibile che uomini che erano stati al suo fianco potessero essere realmente artefici di una trattativa con gli esponenti di Cosa nostra, che invece avevano sempre combattuto».

Le sembrava assurdo? «Ma sì. Del resto fu lo stesso Subranni aportare un’informativa all’allora procuratore di Palermo Pietro Giammanco, su un carico di tritolo destinato a mio padre. Ricordo ancora i pugni che mio padre diede sul tavolo quando raccontò a casa che il procuratore non lo aveva neppure avvisato».

Lei e la sua famiglia avete in molte occasioni fatto riferimento ad altre piste investigative che non sono state percorse. Ci può spiegare? «Sono anni che sto chiedendo di approfondire il clima che mio padre viveva dentro la Procura di Palermo, che seppi aveva definito un “nido di vipere”. Mio padre disse a mia madre che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo ma i suoi colleghi che lo avrebbero permesso».

Ha parlato in diverse occasioni del dossier “mafia appalti”. Cosa c’entra nel procedimento sulla trattativa? «Pur essendo passati ormai tanti anni, non mi capacito del fatto che nessuno abbia mai voluto fare luce sul perché venne archiviato questo dossier, a cui mio padre aveva manifestato di tenere moltissimo».

Di cosa trattava nello specifico questo dossier? «Era un’informativa redatta da Mori e dall’allora capitano Giuseppe De Donno con Giovanni Falcone sul rapporto tra mafia, politica e appalti a livello nazionale. È anche per questo che la tesi della trattativa non mi ha mai convinta. Del resto bisognava farsele delle domande. Io me le ero poste. Oggi una sentenza ci ha dato una risposta di giustizia».

A Caltanissetta, sulla morte di suo padre, è arrivata la sentenza Borsellino Quater. I giudici riconoscono che l’accelerazione alla sua uccisione sia stata data proprio dal dossier mafia-appalti. «Si, questo non lo dice la mia famiglia, lo dice una sentenza che l’elemento acceleratore è stato il dossier mafia e appalti archiviato con una richiesta della Procura vistata dal procuratore Giammanco il 22 luglio, cioè tre giorni dopo la morte di mio padre. E questo nonostante mio padre il 14 luglio avesse chiesto conto e ragione del perché a quel dossier non venisse dato ampio respiro, nell’occasione di una riunione nella Procura davanti a tutti i sostituti. Ci sono tutti i riscontri di questo che sto dicendo».

Aveva parlato anche dei Ros, suo padre, in quell’occasione? «Si, disse che erano molto contrariati del fatto che non avesse avuto seguito».

Nella sentenza di primo grado del processo trattativa si negava che suo padre avesse persino mai letto il dossier mafia appalti. «Ad avvalorare i miei dubbi intervenne anche questa menzogna: mio padre conosceva eccome il dossier mafia appalti e lo aveva letto già nel 1991 quando era in Procura a Marsala».

Mentre lei si poneva le domande più che legittime di cui ci ha detto, i media pubblicizzavano il processo. Cosa avrebbe pensato suo padre? «Mio padre non scriveva libri sui suoi processi, preferiva andare nelle scuole per parlare ai ragazzi di cosa è la mafia. Su questa vicenda non avrebbe gradito il clamore mediatico che è stato dato in corso di processo».

Il processo “trattativa”, fra primo e secondo grado, si è svolto in circa 300 udienze. «Non mi faccia dire nulla su quanto sarà costato questo processo. I pm andarono anche in Sud Africa per ascoltare dei testimoni». LIBERO 25.9.2021

TRATTATIVA STATO-MAFIA/ Così il copione di un film è “diventato” un fatto reale

Proviamo allora, a beneficio dei meno esperti in queste faccende, a fare un po’ d’ordine.

Prima ancora di entrare nel merito, occorre precisare che le motivazioni della sentenza constano di ben 3mila pagine circa e sono suddivise in tre parti: la prima (da p. 86 a p. 991) è dedicata all’esposizione della sentenza di primo grado, con la ricostruzione dei fatti e le valutazioni operate dalla Corte di primo grado; la seconda (da p. 992 a p. 1255) è dedicata all’esposizione dei singoli atti d’appello, mentre la terza (da p. 1256 a p. 2968) è la vera e propria motivazione della sentenza d’appello, in cui si espongono la (parzialmente) diversa ricostruzione e le differenti valutazioni formulate in esito al giudizio d’appello dalla Corte d’assise d’appello.

Realizzare una lettura unitaria dell’intero provvedimento è opera non facile. In estrema sintesi, vi si afferma che sì, vi fu l’iniziativa dei vertici del Ros dopo l’omicidio Falcone di bloccare l’azione stragista intrapresa dai corleonesi, ma essa, a differenza di quanto sostenuto dalla procura di Palermo, non mirò affatto a “creare le basi di un accordo politico” con Cosa nostra.

L’affermazione non appare di poco momento e segna la differenza con la sentenza di primo grado.

Sebbene, come vedremo, le motivazioni presentino non pochi punti di perplessità, su un punto hanno l’indubbio merito di fare chiarezza. Scrivono infatti i giudici, che “(..) sebbene fosse molto più che una spregiudicata iniziativa di polizia giudiziaria, assumendo piuttosto la connotazione di un’operazione di intelligence, essa non era affatto diretta a creare le basi di un accordo ‘politico’ con gli stessi autori della minaccia mafiosa, accettando il rischio che ne uscisse rafforzato il proposito di rinnovarla o di specificarla, ed anzi strumentalizzando tale rischio per indurre il governo a fare delle concessioni, sia pure come male necessario per prevenire nuove stragi ed arrestare l’escalation mafiosa. Al contrario, l’obbiettivo era disinnescare la minaccia mafiosa, incuneandosi con una proposta divisiva in una spaccatura che si confidava già esistente all’interno di Cosa nostra, per volgerla a favore di una disarticolazione e neutralizzazione dello schieramento e della linea stragisti”.

La Corte d’assise d’appello sposa in sostanza la ricostruzione secondo la quale, in seguito all’omicidio di Salvo Lima il 12 marzo 1992, e soprattutto di Giovanni Falcone il 23 maggio dello stesso anno, tra lo Stato e la mafia non si avviò alcuna trattativa su ordine di esponenti politici e di governo, fatta di reciproche proposte e concessioni; al contrario, ciò che avvenne fu invece un’autonoma iniziativa di alti ufficiali dei Carabinieri, ovvero Mori e De Donno, che contattarono Vito Ciancimino per acquisire da lui notizie di interesse investigativo, cercando al contempo di “instaurare un dialogo con i vertici mafiosi finalizzato a superare la contrapposizione frontale con lo Stato”.

Viene così archiviata la grande suggestione della “trattativa Stato-mafia” che, sin dall’inizio, aveva destato non poche perplessità da parte della maggioranza degli addetti ai lavori. Al contempo, provando a rivolgere alla sentenza uno sguardo oggettivo, non si può non rilevare come essa non riesca a sottrarsi alla tentazione di assumere le sembianze di un lungo “romanzo storico” sui rapporti tra mafia, politica e Ros, piuttosto che a un provvedimento giudiziario.

Se, tuttavia, è la stessa ipotesi accusatoria a rendere quasi inevitabile questo effetto, le motivazioni non lesinano nel propugnare al lettore granitiche certezze su ogni singolo evento che ha segnato quel periodo sanguinario, nonostante ogni fatto appaia suscettibile di essere interpretato in maniera diversa.

Non si comprende, ad esempio, su quali basi probatorie si affermi che l’intenzione dei vertici del Ros fosse quella di “insinuarsi in una spaccatura che si sapeva già esistente all’interno di Cosa nostra” tra un’ala stragista guidata da Riina e una ritenuta più moderata capeggiata da Provenzano. Altrettanto discutibile appare la decisione dei giudici di tornare su due eventi già oggetto di processi e su cui i vertici dei Ros sono già stati assolti, come la mancata perquisizione del covo di Riina, definita un “segnale di buona volontà e di disponibilità a proseguire sulla via del dialogo”, e persino sulla latitanza di Provenzano, che i Ros avrebbero “favorito in modo soft”. Il rilievo è sull’opportunità che la sentenza abbia affrontato questi argomenti ponendosi in sostanziale contraddizione con le sentenze specifiche che di quei fatti si sono occupati con ciò sollevando un problema di ne bis in idem.Tuttavia, occorre riconoscerlo, la Corte d’assise d’appello, nell’offrire una ricostruzione che attribuisce a una precisa scelta la mancata perquisizione, va nella direzione di avallare una ipotesi che appare più logica rispetto a quella ufficiale secondo la quale vi fu una mera incomprensione fra carabinieri e procura della Repubblica, a dimostrazione di quanto le questioni in oggetto siano più complesse di quanto possa apparire e rispetto alle quali permane sembra una considerevole zona grigia. Le stesse entro cui si sono mossi i vertici dei Carabinieri nel contattare Ciancimino.

Spicca poi un ulteriore passaggio in cui, per un verso, si afferma la stipulazione di un accordo elettorale tra Dell’Utri e Cosa nostra in previsione delle elezioni del 1994, rispetto al quale, per altro verso, non avrebbe “fatto seguito la fase ulteriore della comunicazione della minaccia a Berlusconi in qualità di parte offese e di presidente del Consiglio per ottenere l’adempimento, appunto sotto la minaccia mafiosa, degli impegni assunti dallo stesso Dell’Utri nella precedente campagna elettorale”.

Insomma, luci ed ombre. È stato fatto notare, dai fautori della “trattativa”, che la sentenza di primo grado della Corte d’assise di Palermo si ispirava a un’altra era geologica della storia d’Italia, ovvero quella in cui la lotta alla mafia faceva in qualche modo capolino nelle agende politiche di governo. Ebbene, questo assioma appare francamente pericoloso. Se senza alcun dubbio la sentenza di primo grado si ispirava ad una diversa ricostruzione dei fatti in conseguenza dei quali erano stati condannati i principali imputati, non si deve far passare l’idea che le assoluzioni di secondo grado sono semplicemente ispirate da una volontà di “normalizzazione” nei rapporti fra Stato e mafia. Un approccio di autocritica sarebbe da preferire, senza con ciò volere indebolire il fronte della lotta alla mafia.

Sia chiaro che non si vuole certo affermare il principio che con la mafia si deve trattare o peggio, come disse un ministro della Repubblica, si deve convivere. Tuttavia, che in quel maledetto 1992 alti ufficiali dei Carabinieri abbiano approcciato un personaggio come Ciancimino nella speranza (vana) di bloccare quello che si palesava come il principale pericolo per l’ordine democratico non può per ciò solo essere considerata una trattativa con la mafia, per di più con mandato politico. Ci furono ombre in quella e in tutte le stagioni che ha visto protagonista la mafia e tutto il suo apparato di supporto che coinvolge parte del mondo economico e politico. La citata mancata perquisizione del covo di Riina resta un fulgido esempio, purtroppo, di quelle zone d’ombra. Ma l’imputazione che ha formulato la procura della Repubblica di Palermo sottace a una visione del mondo che crediamo non giovi alla lotta alla mafia.