Salvatore Lupo: “La mafia siciliana è cambiata”

Storico all’Università di Palermo e profondo conoscitore di Cosa nostra, Lupo indica una prospettiva troppo spesso trascurata: “la mafia ha una storia e questo significa che varia nel tempo”

Che cosa sappiamo di Cosa nostra oggi?

Un anno fa usciva il primo dossier de lavialibera Mafia siciliana. Cosa cova. Parla Salvatore Lupo, professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Palermo, nonché uno dei più illustri studiosi di storia della mafia siciliana. “La mafia – dice – ha una storia e questo significa che cambia nel tempo.

Chi ha vissuto la fase scioccante tra gli anni Settanta e Novanta, oggi fa fatica a definire la mafia. Un ampio movimento di forze politiche e istituzionali nate in quella fase non riesce a concepire che quella situazione non ci sia più”.

Professore Lupo, che cosa sappiamo della mafia siciliana oggi?

Sono uno storico e, per definizione, non mi occupo né del presente né del futuro, ma del passato. Volendo rispondere, però, direi innanzitutto che il fatto che la mafia esista in Sicilia da centosessant’anni non significa che sia sempre lo stesso soggetto. In questa storia, piuttosto, si registra uno spaventoso crescendo.

La mafia è sempre stata un fenomeno negativo, l’idea di una mafia buona, del passato, è del tutto infondata.

È vero che negli anni Settanta, Ottanta e Novanta del Novecento la mafia ha cambiato pelle: ha assunto una soggettività politica senza precedenti e ha messo in atto progetti eversivi. Proprio l’esaurimento di quella fase storica ha determinato la situazione in cui siamo oggi, di confusione e di incertezza, perché la mafia siciliana dei nostri giorni non è più quella dell’inizio degli anni Novanta.

La categorie che usavamo ieri non sono più adeguate?

“Oggi parliamo di realtà meno vivide e abbaglianti di quelle che abbiamo conosciuto nella fase scioccante tra gli anni Settanta e Novanta. Ma un ampio movimento di forze politiche e istituzionali non riesce a concepirlo”Salvatore Lupo

Abbiamo registrato una brusca caduta del potere della mafia siciliana che ha reso più difficile vederla. Sicuramente c’è, o ci sono, fenomeni definibili come mafia: sarebbe stupido e irresponsabile non rendersene conto. Ma parliamo di realtà meno vivide e abbaglianti di quelle che abbiamo conosciuto.

Questa è la ragione per cui noi, che abbiamo vissuto quella fase scioccante, oggi facciamo fatica a definire la mafia. Personalmente sono disponibile a prendere atto di questo mutamento. Invece un ampio movimento di forze politiche e istituzionali, nate in quella situazione, non riesce a concepire che quella situazione non ci sia più. Ammoniscono tutti a non abbassare la guardia, ma il problema non è non abbassare la guardia, quanto piuttosto prendere atto che le cose sono cambiate.

La mafia siciliana non è più un’emergenza?

La mafia siciliana non è più l’emergenza che abbiamo conosciuto in passato. Poi, se intendiamo dire che c’è un’emergenza democratica nel nostro Paese, che criminalità, malaffare e malapolitica continuano a intrecciarsi, allora diremmo certamente una cosa giusta. Ma non è la stessa emergenza.

La fase stragista dei primi anni Novanta si è conclusa con una forte opera di repressione, eppure inizialmente ha registrato anche una fase negoziale, la cosiddetta “trattativa”. Pensa che quella vicenda abbia riverberi sull’oggi?

Per nulla. Questo è uno dei modi in cui si esprime il continuismo esasperato che ci porta su una strada sbagliata: si continua a pensare che l’uomo non cambi mai e che la mafia sia invincibile, che tutto quello che è successo non abbia intaccato il suo potere e che le cose continuino ad andare sempre allo stesso modo. Ma non vedere i cambiamenti è una forma di pigrizia mentale.

I suoi studi dimostrano che il rapporto tra mafia e apparato statale alterna fasi di conflitto e fasi di collaborazione, producendo nel corso del tempo diverse trattative. Quale fase stiamo vivendo?

“Servirebbe minore spirito di eccezionalità e più spirito di normalità per non eccedere, non avere una mentalità forcaiola, nemmeno nei confronti dei mafiosi”

La fase attuale è di conflitto perché a partire dagli anni Settanta si è stratificata una legislazione severa: sono nate agenzie investigative e giudiziarie specializzate, sono stati previsti aggravi di pena e di detenzione. Parlare di un disarmo è sbagliato e fuorviante, anzi oggi si potrebbe pensare di contenere questi fenomeni con minore spirito di eccezionalità e più spirito di normalità. Il che richiederebbe anche una revisione di tutte le normative speciali.

Tutti i bis sono creati quando ce n’è stretta necessità, però poi non vengono cancellati quando la necessità passa.

Trattare questi aspetti è difficile, perché si ha la sensazione che i problemi si risolvano solo gridando “a morte, a morte”. Non è così. Si dovrebbe tenere ferma l’efficacia raggiunta in quegli anni perché non vogliamo che la repubblica sia disarmata di fronte ai suoi nemici, ma allo stesso tempo è necessario rientrare nei principi generali del diritto.

Non eccedere, non avere una mentalità forcaiola, nemmeno nei confronti dei mafiosi o di coloro che sono accusati di reati affini.

Cosa nostra è ancora la mafia dei due mondi?

Il tema della globalizzazione delle mafie è attualissimo e si può dire che il caso della mafia siculo- americana è antesignano di una tendenza all’internazionalizzazione che oggi appartiene alle altre mafie. Il paradosso è che proprio mentre la mafia siculo-americana, che è la prima mafia, quella originaria, risulta pesantemente colpita nella sua autorità, il suo modello sembra invece trionfare. È però anche vero – gli investigatori hanno colto dei segnali – che quando i mafiosi cercano di rialzare la testa lo fanno ancora muovendosi su quest’asse transoceanico.

Torniamo alla Sicilia. È possibile che l’efficacia dell’azione repressiva abbia lasciato spazio ad altre forme di potere illegale, a organizzazioni ibride difficilmente riconoscibili o classificabili?

È possibile. Ma bisogna ricordare che l’aspetto finanziario e la connessione con il “mondo di sopra” è caratteristica di tutte le mafie, in tutti i periodi.

Può darsi che oggi la dimensione finanziaria sia più importante, però non dimentichiamo che nella storia della mafia siciliana c’è Michele Sindona (banchiere e membro della loggia P2, mandante dell’omicidio di Giorgio Ambrosoli, ndr). Mi pare difficile affermare che il potere finanziario di Sindona, tra i più importanti sul piano internazionale, fosse allora secondario, e dire che oggi è tutto più avanti.

Spesso c’è un’enfasi mediatica che tende a dire che le cose oggi sono più pericolose di ieri.

È sbagliato immaginare una mafia moderna che ha abbandonato la tradizione?

“Ogni grande affare illecito ha bisogno anche di una sponda finanziaria, ma identificare la mafia con la corruzione affaristica rischia di portarci lontano. La mafia la comprende, ma non le si sovrappone”

Sì, lo penso, in questo caso non sarebbe mafia. I termini si possono allargare o restringere a seconda dei ragionamenti che si fanno, e sono lecite le interpretazioni estensive del termine mafia. Però intendere per mafia il malaffare alto-borghese e immaginare qualche luogo smaterializzato di finanza planetaria sarebbe sbagliato. Le mafie propriamente dette sono fatte di polvere e sangue. Poi è vero che ogni grande affare illecito ha bisogno anche di una sponda finanziaria, ma i luoghi di riproduzione del fenomeno sono sulla terra e su una terra sporca. Identificare la mafia con la corruzione affaristica rischia di portarci lontano. La mafia la comprende, ma non le si sovrappone. Se ci sono studi che utilizzano il termine mafia per riferirsi a crimini dei colletti bianchi o finanziari, possiamo parlarne. Ma credo che la tradizione storica sia diversa.

Negli ultimi anni la magistratura ha applicato il reato di associazione mafiosa a fenomeni diversi dalle mafie storiche non sempre con esiti positivi, come è avvenuto per Mafia capitale a Roma. Lei non sembra allarmato.

La questione si colloca in una dialettica interna alla magistratura: c’è una magistratura che fa cadere l’accusa di mafia e una che la eleva. Il magistrato applica la legge.

Esiste un reato di associazione mafiosa, il magistrato di accusa lo applica e tende a farlo anche perché è una formidabile aggravante dei reati di criminalità organizzata.

Così come mi pare giusto che la magistratura giudicante ragioni sull’adeguatezza dell’accusa. Il pubblico, se non fosse intossicato dalla ferocia, dovrebbe capire che la mafiosità serve a delineare un contesto particolarmente grave e pericoloso e che le esigenze garantiste sono giuste, necessarie in un Paese civile. Del resto, è normale che esista un dibattito e diverse posizioni.

La mafia siciliana fa ancora paura?

Il problema è che se io dicessi che la mafia a Palermo oggi non fa tanta paura non direi una cosa nuova. Per tanto tempo la mafia a Palermo non ha fatto paura, perché le classi dirigenti e l’opinione pubblica nella gran parte dei centosessant’anni anni di storia della mafia ci hanno convissuto tranquillamente. Anche rispetto a questo tema il periodo corleonese indica un’eccezione o quanto meno il culmine storico di un processo. In un certo senso la mafia nuova di oggi potrebbe essere definita come la mafia più tradizionale, più antica, che assolve alla funzione elementare di mantenere l’ordine, di fare girare gli affari.

Da dove ripartiamo per aggiornare l’analisi e il vocabolario sulla mafia siciliana?

Dal mutamento dei tempi e dall’esigenza di capire quali sono oggi i veri nemici della democrazia. Noi tutti portiamo sulla mafia un discorso sulla democrazia e sulle sue debolezze. Potremmo anche dire, sulle contraddizioni del progresso. Ecco, dovremmo cercare di capire cosa cambia ed evitare di ripetere sempre le stesse cose. 12.1.2021 LA VIA LIBERA

La mafia di oggi, secondo la Dia: social e criptovalute, meno violenza e più business

Una nuova mafia, che utlizza sempre più i social e le criptovalute, meno la violenza. Ed è molto più attenta al business. È questo il quadro che emerge nell’ultima Relazione semestrale al Parlamento della Direzione investigativa antimafia.

“È sempre più frequente l’uso dei social network per condividere messaggi testuali e frammenti audiovisivi espliciti di ispirazione camorristici”.

A segnalarlo nella sua ultima Relazione semestrale è la Direzione investigativa antimafia, secondo cui “forte è il rischio che l’identità mafiosa possa prendere il sopravvento anche attraverso la credibilità e l’autorevolezza del profilo social che esalta e diffonde la reputazione criminale del soggetto con lo status di uomo di camorra. Attraverso fotografie e post gli affiliati alle organizzazioni criminali ostenterebbero l’appartenenza al gruppo e commenterebbero le azioni di fuoco: l’esaltazione del potere criminale del proprio gruppo, unita alla pratica diffusa dell’ostentazione ricorrente, fornirebbero un chiaro quadro della perversa sottocultura mafiosa con cui la camorra tenta di imporre la propria affermazione sul territorio”.

Il nuovo interesse per criptovalute e Nft

Secondo la Dia le consorterie criminali sono interessate “alle più moderne tecnologie e in particolare a tutti gli strumenti che permettono un rapido e invisibile passaggio di denaro, testimoniato dal ricorso a pagamenti effettuati con criptovalute quali i Bitcoin e più recentemente i Monero, che non consentono il tracciamento e sfuggono al monitoraggio bancario”. Lo sottolinea la Direzione investigativa antimafia in un passaggio della relazione al Parlamento per il primo semestre 2021. La relazione cita, come “nuove minacce in tema di riciclaggio” anche le procedure degli Nft, “non fungible token”, “allorquando potrebbero essere volte a nascondere la provenienza illecita dei capitali utilizzati per le transazioni”. Tali pratiche – evidenzia la Dia – si svolgono “in un ambito non ancora normato e per il quale non sono previsti obblighi puntuali in capo ai suoi attori (operatori/utenza)” e “potrebbero agevolmente costituire una nuova ed appetibile opportunità”.

Meno violenza, più business

Nella relazione si sottolinea anche come la mafia degli ultimi anni utilizzi meno la violenza e si concentri invece più sul business. “Da un lato meno azioni cruente e comportamenti in grado di provocare allarme sociale, dall’altro la tendenza dei sodalizi mafiosi a una progressiva occupazione del mercato legale” si legge nel documento. Calano gli omicidi di tipo mafioso, da 9 del I semestre 2020 a due, e le associazioni di tipo mafioso, da 77 a 57.

E la propensione a inquinare l’economia legale trova conferma nell’incremento delle segnalazioni di operazioni sospette, 49.104 nel I semestre 2019, 54.228 nel I semestre 2020 e 68.534 nel semestre 2021, e delle interdittive antimafia, rispettivamente 279, 384 e 455.

Messina Denaro ancora figura leader. A Palermo sodalizio tra Cosa Nostra e clan nigeriani

La Dia analizza poi il caso di Cosa Nostra, che “continua a soffrire di una “crisi di leadership” che “sembra non potersi risolvere a causa dei continui contraccolpi subiti dalla persistente azione di contrasto giudiziario degli ultimi anni”. “I ‘vecchi’ uomini d’onore che fanno ritorno nei propri territori di competenza – sottolineano gli analisti della Dia – ambiscono a manovrare nuovamente le leve del potere mafioso ma lo vogliono fare a modo loro a pieno titolo e senza condivisione con i reggenti. Spesso non ne riconoscono la caratura e lo spessore criminale e con questi non temono di arrivare alla contrapposizione. Sono i portabandiera di una ortodossia difficile da ripristinare a fronte di una visione piu’ fluida del potere mafioso declinato in chiave moderna. Si tratta di due approcci differenti che rischiano di polarizzare la dialettica tutta interna a Cosa nostra e di focalizzare in futuro risorse ed energie in lotte intestine”. Matteo Messina Denaro, sottolinea la Dia, è ancora “la figura criminale più carismatica di cosa nostra e in particolare della mafia trapanese”: “nonostante la lunga latitanza egli resterebbe il principale punto di riferimento per far fronte alle questioni di maggiore interesse che coinvolgono l’organizzazione oltre che per la risoluzione di eventuali controversie in seno alla consorteria o per la nomina dei vertici di articolazioni mafiose anche non trapanesi”.Tuttavia benché “u siccu” continui a beneficiare della fedeltà di molti sodali, negli ultimi anni sarebbe cresciuto “uno strisciante malcontento in alcuni affiliati”, si legge nella relazione: “insoddisfazione connessa con le problematiche derivanti dalla gestione della lunga latitanza peraltro resa difficile dalle costanti attività investigative che hanno colpito in larga parte la vasta rete di protezione del boss”.

Ciò che rileva inoltre la Dia è cge Cosa Nostra “fa accordi con clan nigeriani“.

“Lo scenario criminale siciliano si presenta variegato per la compresenza nel territorio regionale di organizzazioni di matrice mafiosa sia autoctone che allogene.

Cosa nostra non rappresenta l’unica matrice criminale di tipo mafioso operante nella trinacria” scrive la Dia. “Se nel versante occidentale essa conserva un’immutata egemonia benché si registri la presenza molto attiva di gruppi criminali di etnia nigeriana operanti soprattutto nel capoluogo, nell’area orientale sono tuttora attive compagini storicamente radicate quali la ”stidda” e altre numerose organizzazioni mafiose non inquadrabili nella struttura di cosa nostra – spiega la Dia – Anche in questo quadrante la mafia nigeriana è ben radicata e particolarmente attiva in diversi settori criminali”.

‘Ndrangheta più silente. Ma vuol espandere i propri traffici illeciti

Per quanto riguarda invece la ‘ndrangheta, la Dia sostiene che sia molto più silente di un tempo, che sia ancora leader nel mondo del narcotraffico, ma che vorrebbe espnadere ancora i propri traffici illeciti.

“Silente ma più che mai viva nella sua vocazione affaristico-imprenditoriale”: senza abbandonare il ruolo di leader nel traffico internazionale di cocaina, potrebbe tentare una ulteriore espansione dei propri affari illeciti anche attraverso possibili mutamenti degli equilibri criminali con sodalizi di diversa matrice” afferma la Dia.

Secondo l’organo antimafia, va tenuta in conto anche “la capacità delle consorterie criminali calabresi di relazionarsi con quell’area grigia di professionisti e dipendenti pubblici infedeli che costituiscono il volano per l’aggiudicazione indebita di appalti pubblici” e “la diffusa corruttela interverrebbe sulle dinamiche relazionali con gli enti locali sino a poterne condizionare le scelte ed inquinare le competizioni elettorali”.

La relazione registra però anche “una significativa inversione di tendenza” con il “quasi inedito fenomeno delle collaborazioni”, non solo all’interno dei sodalizi ma anche e soprattutto nei contesti sociali dove l’assoggettamento e l’omertà sono fattori fortemente radicati sul territorio.

Nel complesso, la criminalità organizzata italiana si conferma tra i maggiori protagonisti globali che, evidenziando una chiara vocazione economico-imprenditoriale, si è dotata di una struttura organizzativa flessibile, senza recidere l’indissolubile legame storico con il territorio d’origine.

Questa vocazione transnazionale, secondo la Dia, “è maggiormente evidente per la ‘ndrangheta, la quale, proprio in virtù delle relazioni privilegiate instaurate con i produttori di sostanze stupefacenti in America Latina, si è ritagliata un ruolo di ‘leadership’ mondiale nell’ambito del narcotraffico, divenendo una vera e propria ‘holding’ criminale di rilevantissimo spessore internazionale”. HUFFINGTONPOST Rara Piolo 2

La mafia oggi

21/05/2021 LIMES

Due carte su Cosa Nostra, tre decenni dopo la strage di via D’Amelio.

Rispetto alle stragi di Capaci e via d’Amelio del 23 maggio e 19 luglio 1992, per la mafia sono cambiate alcune cose.

Innanzitutto, la stagione degli attentati è terminata nel 1993 con le bombe a Firenze, Milano e Roma. A essa ha fatto seguito una fase di “inabissamento” voluta da Bernardo Provenzano – al vertice dell’organizzazione criminale siciliana fino al suo arresto nel 2006 – e tuttora in corso.

Le stragi, Cosa nostra e la forbice sociale. Leggi l’analisi di Alessandra Dino

La nuova strategia caratterizzata dalla rinuncia a clamorosi atti di sangue,lungi dal comportare la scomparsa della mafia, ne ha permesso l’ascesa economica e territoriale anche al di fuori dell’isola originaria. Agli omicidi eccellenti e alle bombe si sono sostituiti incentivi di natura finanziaria: la corruzione di pubblici ufficiali e professionisti, accompagnata da minacce in caso di resistenza. Con l’obiettivo di infiltrare l’economia legale del nostro paese, partecipando a gare d’appalto e a bandi europei. L’epidemia di coronavirus offre ai capitali mafiosi ulteriori possibilità di riciclo ed emersione, stanti i problemi finanziari abbattutisi su negozi e imprese dal 2020.

La mafia è oggi meno potente della ‘ndrangheta, ma conserva un ruolo cruciale nell’economia criminale del nostro paese anche in virtù dei suoi legami internazionali. I rapporti con le storiche famiglie siculo-americane del Canada e della costa orientale degli Stati Uniti sono tenuti in particolare dai mandamenti di Palermo e Trapani, oltre che dalle famiglie di Sciacca. L’area etnea cura invece i contatti con i narcotrafficanti latinoamericani (in particolare con il cartello messicano di Sinaloa, che esporta cocaina dal Sudamerica) e ospita organizzazioni nigeriane coinvolte nello sfruttamento della prostituzione e nello spaccio di stupefacenti.

Le due carte fotografano la differenza tra la Sicilia occidentale, terra di famiglie e mandamenti, e la Sicilia orientale, dove i mandamenti sono meno determinanti. Tra la provincia di Agrigento e quella di Gela è diffusa la stidda, un’altra organizzazione criminale di tipo mafioso pronta ad alleanze funzionali con Cosa Nostra. La stidda è a sua volta proiettata nell’economia legale del Centro-Nord (Roma, Brescia, Milano, Torino), collegata alla ‘ndrangheta in Calabria e in contatto con le sue ramificazioni internazionali in Germania e Belgio.

Com’è la mafia trent’anni dopo Nonostante i successi nelle indagini venne ostacolato

«L’ultima volta che ho visto Giovanni, mi disse che bisognava fare presto per salvare la democrazia nel nostro paese. Ho la percezione, dopo tanti anni di progetti che hanno coinvolto anche le scuole, che vi sia finalmente una conoscenza del fenomeno mafia anche fuori dal Meridione e questo è, secondo me, il regalo più grande nel 30esimo anniversario dalla morte di Giovanni»: Maria Falcone ha parlato agli studenti presenti al Salone del libro di Torino in una delle tante iniziative che in questi giorni stanno celebrando questa ricorrenza. Il 23 maggio 1992 Cosa Nostra (l’ordine arrivò da Salvatore Riina) mise una carica composta da tritolo, Rdx e nitrato d’ammonio sull’autostrada A29 che esplose alle 17,57 mentre vi transitavano il giudice, la moglie e gli agenti della scorta. Le auto, pur blindate, vennero polverizzate. Questa data è l’inizio della stagione delle stragi e qualche tempo dopo, il 19 luglio 1992, una Fiat 126 imbottita di tritolo venne fatta esplodere alle 16,58 in via D’Amelio mentre Paolo Borsellino si stava recando in visita alla madre, uccidendo oltre al magistrato 5 agenti di sorta.

In molte città sono stati ricordati questi drammatici avvenimenti di 30 anni fa. Tra coloro che vi hanno partecipato vi è Gioacchino Natoli, 75 anni, che faceva parte del pool antimafia di Palermo insieme a Falcone e Borsellino.

Si é occupato dell’istruttoria del maxi-processo di Palermo e in particolare delle indagini su Totò Riina. A Bologna ha parlato alla commemorazione organizzata dall’Anm, l’associazione nazionale magistrati: «Era molto forte il senso dello Stato, una dedizione e una cultura del lavoro che aveva quasi i tratti della religiosità. Quando Falcone e Borsellino hanno incominciato, negli uffici giudiziari palermitani quasi si negava l’esistenza della mafia, tanto che non era mai stato comminato un ergastolo a un boss di mafia. Cosa Nostra ha tentato di bloccare il loro lavoro ma quegli attentati sono stati un boomerang, un pessimo affare per la mafia, perché hanno fatto diventare un fatto quotidiano, ordinario l’azione di contrasto a Cosa Nostra».

Natoli ricorda ciò che il pentito Tommaso Buscetta disse a Falcone: «Signor giudice, lei deve sforzarsi di pensare come la penso io. Se resta nei confini della sua cultura, dei suoi principi, non capirà mai come Cosa nostra elabora i propri piani». Il magistrato seguì il consiglio. «Falcone comprese in pieno l’importanza di questo insegnamento», – dice Natoli, «una pietra miliare per chiunque si avvicini alle indagini, soprattutto quelle che riguardano i collaboratori di giustizia.

Lui ha avuto un approccio quasi da psicologo con Buscetta, che per noi è stato come una sorta di Virgilio e ci ha permesso di leggere l’alfabeto della mafia. È una strada importante che Falcone ci ha indicato e che abbiamo poi continuato a seguire, ottenendo notevoli risultati».

Sono passati 30 anni. Anche i sindaci si mobiliteranno.

Il presidente dell’Anci, l’associazione dei Comuni, Antonio Decaro: «Ritengo che il trentesimo anniversario della strage di Capaci vada commemorato con un appuntamento di forte valenza simbolica. In aggiunta alle commemorazioni in programma in tutto il paese anche i sindaci saranno uniti nel ricordo e si ritroveranno virtualmente, alle 17.57 del 23 maggio, per un minuto di raccoglimento accompagnato dalle note de Il silenzio, indossando la fascia».

La lotta alla mafia è costata la vita a Falcone e Borsellino.

Un sacrificio immane ma che ha modificato il corso della storia di Cosa Nostra. Dice Natoli: «L’Italia ha onorato il sangue dei suoi martiri arrestando e condannando i vertici di Cosa nostra senza arretrare di un centimetro sul fronte delle garanzie costituzionali, rispettando in pieno le regole dello Stato democratico, così come è stato per la lotta al terrorismo. E questo, 30 anni dopo la strage di Capaci, è forse il più bel successo». Un successo che quegli omicidi e la stagione delle stragi facevano sembrare irraggiungibile.

Cosa Nostra colpì anche politici (Salvo Lima), personalità di vario tipo (Maurizio Costanzo scampò per miracolo a un attentato, l’imprenditore Ignazio Salvo fu invece ucciso), il patrimonio culturale (via dei Georgofili-Galleria degli Uffizi).

Una stagione terribile di cui non va persa la memoria, anche perché la mafia non è scomparsa. «La mafia che ha ucciso Falcone e Borsellino c’è ancora anche se oggettivamente le cose sono molto migliorate», dice Natoli. «Oggi il vero passo in avanti è la sempre maggiore attenzione quotidiana delle istituzioni sul problema mafia e in questo senso l’auspicio di Falcone si è realizzato. Lui voleva che lo Stato desse una risposta ordinaria. Diceva: «Come l’uomo d’onore è mafioso tutti i giorni anche lo Stato deve essere lo Stato tutti i giorni».

In un certo senso Falcone e Borsellino andarono incontro al loro destino. Avevano consapevolezza del pericolo ma nessuno riuscì ad evitare quelle stragi. Il vice comandante della Squadra Mobile di Palermo, Ninni Cassarà, stretto collaboratore dei due magistrati, nel luglio 1985 disse proprio a Borsellino «Convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano». Il 28 luglio di quello stesso anno Cosa nostra aveva ucciso Beppe Montana, commissario della squadra mobile di Palermo. E il 6 agosto toccò proprio a Cassarà, nove uomini gli spararono mentre rientrava a casa (rimase ucciso anche un agente di scorta).

Morì sulle scale del pianerottolo tra le braccia della moglie, accorsa in lacrime dopo avere visto l’accaduto insieme alla figlia dal balcone della propria abitazione. Cassarà aveva 38 anni. Insieme a Falcone e Borsellino va ricordata anche questa lunga catena di persone mandate senza adeguata protezione a combattere.

Così come vanno ricordati gli ostacoli che Falcone subì e che una relazione di Natoli al convegno Mafia e potere, ha puntualizzato: «Falcone aveva posto il vero problema: ovvero, che il metodo di lavoro non è affatto neutro rispetto all’obiettivo che si vuole raggiungere. Il metodo di lavoro in pool comportò, all’Ufficio istruzione, che nulla più potesse essere acquisito in indagini di mafia senza che gli originari quattro colleghi del pool non fossero informati in tempo reale.

Dunque il metodo di lavoro fu imperniato su una specializzazione sempre più accentuata e su un continuo e approfondito scambio di informazioni.

Tuttavia, la rivoluzione copernicana introdotta dal metodo-Falcone fu oggetto, da subito, di un’azione di logoramento che, in certi momenti, divenne vera guerra. Attacchi di qualsiasi natura vennero portati a quel gruppo di lavoro e culminarono nello squallido episodio della mancata nomina di Falcone a consigliere istruttore di Palermo. Non si trattò, infatti, soltanto di una fiera opposizione all’uomo ed al magistrato Falcone, ma della punta più avanzata e arrogante dell’attacco al suo metodo di lavoro, ancor più significativo perché avveniva nel momento in cui migliori e storici sembravano essere i risultati ottenuti. Si ritornò al medioevo organizzativo e investigativo, con lo smantellamento del pool e la rivincita di chi mai aveva sopportato il sistema della specializzazione contro la mafia e aveva osteggiato l’uso dei collaboratori di giustizia. Falcone, nonostante la sua tempra di combattente, uscì sfibrato da quella guerra». ITALIA OGGI

LE MAFIE OGGI

Oggi la mafia ha il volto dell’impresa, opera nei mercati, influenza il voto. Spara e uccide meno di un tempo, ma esercita la corruzione, l’intimidazione, la minaccia; è un modo di pensare e di comportarsi, fondato sul consenso sociale e sull’indifferenza. Per combatterla non basta delegare le forze di polizia, la magistratura, gli organi di controllo. Per prevenirla, oltre che contrastarla e sconfiggerla, ciascuno deve fare la propria parte a livello civile, culturale, politico, sociale.

È Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione, a tracciare questo quadro, in un’intervista rilasciata in vista della sua partecipazione al primo incontro del seminario-laboratorio “Etica sociale ed educazione alla legalità”, organizzato dalla Facoltà teologica del Triveneto con il contributo della Regione del Veneto, che ha preso il via dal 2 marzo 2023 a Padova.

Quando si parla di mafie, il rischio è di negare o di sottovalutare il fenomeno, oppure di sopravvalutarlo; per questo è importante innanzitutto definire che cosa sono oggi le mafie.

– Dottor Romani, che volto hanno oggi le mafie?

Secondo l’art. 416bis del Codice penale, la mafia si configura innanzitutto come una forma di criminalità organizzata, segreta, composta di persone, dotata di armi, di eserciti privati e di capitali.

Ma le mafie sono anche imprese che possono gestire appalti, servizi e forniture. Sono inoltre delle banche: in un momento in cui a molti i soldi mancano, i mafiosi li hanno e li danno a chi ne ha bisogno e non li trova nel circuito economico legale; si fanno soci di imprenditori che diventano così complici e conniventi con le organizzazioni mafiose.

Infine, le mafie possono influenzare il voto, in maniera diretta o indiretta, per ottenere benefici ai loro traffici.

– La tradizionale immagine della mafia che spara, minaccia e uccide è superata?

Possiamo dire che oggi le mafie hanno ridotto la violenza, anche perché ciò che è successo in Sicilia negli anni Novanta – lo scontro frontale fra Cosa Nostra gestita dai Corleonesi di Riina e lo Stato – ha portato alla sconfitta di quel pezzo di Cosa Nostra: sono stati tutti arrestati, sono morti in carcere, gli hanno portato via buona parte dei loro beni.

Oggi la mafia si presenta soprattutto col volto dell’impresa e agisce nei mercati. Un occhio attento deve guardare oltre le denunce e gli arresti.

– Quali sono i nuovi indicatori, i segnali sul territorio della presenza mafiosa?

In Italia le operazioni finanziarie sospette, di cui periodicamente ci informa la Banca d’Italia, sono in aumento importante. Nel Nord-est siamo passati da circa 8.000 a 10.000. Verona è la provincia del Veneto che, da almeno tre anni, detiene il primato, insieme a Padova e Treviso.

Questo indicatore ci dice che la mafia va dove si possono fare affari, dove il denaro circola. Chi opera nei mercati deve prestare attenzione alla provenienza del denaro, perché quando i mafiosi arrivano in un mercato, e quindi in un territorio, il loro obiettivo è di monopolizzarlo, di farla da padroni e non di mettersi in un’ottica concorrenziale.

– Altri campanelli d’allarme che segnalano la presenza della mafia come impresa o banca?

Ci sono le interdittive antimafia emesse dai prefetti, che segnalano il rischio significativo che un’azienda sia condizionata e fanno sì che quell’impresa per diversi mesi non possa operare con la pubblica amministrazione. In provincia di Verona negli ultimi due anni ne sono state emesse 14, ma ce ne sono state anche a Padova e Treviso; una delle ultime, nella provincia di Belluno, riguarda un’azienda che si era inserita nei lavori per le prossime olimpiadi.

Un terzo dato è quello dei beni e delle aziende confiscate, fornito dall’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati. In Veneto ce ne sono più di 400, di cui buona parte è utilizzata ora per fini istituzionali e sociali.

– In Veneto sono in corso diversi processi che hanno per oggetto organizzazioni criminali di tipo camorristico e ’ndranghetistico. Qual è il dato che emerge da queste indagini?

Questo fatto ci dice che non possiamo più parlare di infiltrazione mafiosa – cioè di un fenomeno che riguarda qualche parte del territorio e in maniera sporadica – ma di un radicamento, che è almeno trentennale, delle mafie nel Nord-est.

Già nel 1994 la Commissione parlamentare antimafia si disse particolarmente preoccupata – e lo ha ribadito la Commissione presieduta da Rosy Bindi nel 2018 – per la sottovalutazione del fenomeno mafioso in Veneto, sia a livello investigativo sia a livello civile. Le mafie sono ben presenti in Veneto, hanno complici e conniventi tra imprenditori, professionisti e amministratoli locali, ricordiamo la vicenda del Comune di Eraclea.

– Cos’è che rende i Comuni particolarmente appetibili per le mafie?

I Comuni sono diventati degli importanti centri di spesa, in quanto distribuiscono risorse – pensiamo al Piano nazionale di ripresa e resilienza – e quindi far eleggere un sindaco o un assessore ai lavori pubblici piuttosto che un altro vuol dire poter godere di alcuni vantaggi.

Se le mafie hanno ridotto la violenza, hanno però aumentato molto la corruzione, che non spaventa come un omicidio, non fa rumore, non crea scandalo salvo quando salta fuori.

E, per quanto riguarda il Nord Italia, aggiungo anche un altro fenomeno a cui dobbiamo prestare attenzione, pur senza fare generalizzazioni: l’evasione fiscale. Dove si fa di tutto per non pagare le tasse, si dà l’idea di non sentirsi parte dello Stato e questa mentalità favorisce l’arrivo delle organizzazioni mafiose.

– È anche una questione culturale?

Non dobbiamo dimenticare che la mafia è anche un modo di pensare e di comportarsi che si fonda sul privilegio e sul favore piuttosto che sul diritto, sull’omertà piuttosto che sulla trasparenza, sull’avere piuttosto che sull’essere. Una delle forze storiche delle mafie è il consenso sociale, un’altra è l’indifferenza. È importante vedere le mafie non solo nell’ambito delle leggi del Codice penale o civile. Le mafie sono una grande questione culturale, politica, economica.

– Un segnale preoccupante di indifferenza è l’aumento dell’astensionismo al voto.

Nelle recenti elezioni regionali sei italiani su dieci non sono andati a votare in regioni-traino per il nostro paese quali sono Lazio e Lombardia. Se la stragrande maggioranza delle persone perbene non crede più nella politica, tanto da non andare più a votare o anche da non candidarsi neanche più a fare il consigliere comunale, sicuramente quel vuoto verrà colmato da qualcun altro, un incompetente nella migliore delle ipotesi, un “birbante” nella peggiore.

– Che cosa possiamo fare da un punto di vista civile, culturale, sociale e anche politico?

Innanzitutto non possiamo delegare questa battaglia solo alle forze di polizia e alla magistratura, agli organi di controllo. Loro devono fare la loro parte, e la fanno anche bene.

Dobbiamo però considerare un principio base: la mafia è una forma di criminalità organizzata. Se vogliamo prevenirla, oltre che contrastarla e sconfiggerla, dobbiamo essere organizzati anche noi. È questo l’impegno di Avviso pubblico.

– Come opera “Avviso pubblico”?

Avviso pubblico è un’associazione nazionale nata 27 anni fa per creare una rete di legalità organizzata sul versante delle istituzioni, che mette insieme comuni, province, regioni, città metropolitane, unione di comuni, camere di commercio, società partecipate. Diffondiamo informazione di qualità e aggiornata, offriamo formazione e strumenti, raccogliamo buone pratiche e le mettiamo in circolo ma anche impariamo dalle cattive pratiche.

– Quali sono le vostre preoccupazioni principali in questo momento?

Siamo nella cosiddetta fase di messa a terra del Pnrr e temiamo che il criterio della velocità prevalga su quello della legalità, del controllo e della trasparenza.

Inoltre, ci preoccupa il fatto che la giustamente invocata semplificazione normativa assomigli sempre di più a una deregolamentazione. Non si può tirare una riga sulle norme e dire “Intanto facciamo e poi vediamo”.

Sappiamo che un piccolo tarlo assieme ad altri tarli può distruggere pian piano l’intera trave portante di una casa. Questo è il rischio che noi stiamo correndo.

Aggiungo un appunto all’Unione Europea: non deve pensare che la mafia sia un affare italiano. Abbiamo avuto arresti e stragi mafiose in Germania, Olanda, Spagna, Francia, repubbliche dell’Est; sono chiari segni che la mafia è già in Europa, oltre che in altre nazioni del mondo. È una realtà da non sottovalutare.

– Anche la Chiesa e le istituzioni ecclesiastiche sono chiamate a fare la propria parte.

Papa Francesco è una persona molto attenta alle mafie e alla corruzione, avverte che una parte del magistero della Chiesa deve preoccuparsi di queste questioni, perché toccano la libertà e la dignità delle persone.

Io credo che le Chiese abbiano un ruolo importantissimo nella formazione culturale. Lo testimonia anche l’impegno di don Pino Puglisi e don Peppe Diana, assassinati dalla Camorra e da Cosa Nostra, perché volevano portare i bambini a scuola e formare le coscienze.

Possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, ma i principi e la responsabilità le persone devono sentirli dentro di sé. Tutto ciò si coltiva con l’educazione e la formazione, che scacciano l’indifferenza.

– Criminalità, rabbia sociale, sfiducia verso la politica spesso sono un mix micidiale… Gli amministratori locali con quale tessuto sociale oggi si devono misurare?

Una parte delle intimidazioni e minacce agli amministratori e amministratrici locali ha origine criminale; si verificano quando sindaci, assessori, consiglieri comunali lavorano, ad esempio, per promuovere la trasparenza laddove i mafiosi vorrebbero opacità e omertà.

È in aumento però il numero di cittadini arrabbiati che minacciano e intimidiscono i sindaci. In un paese sempre più impaurito e diseguale, dove i salari non crescono da trent’anni, dove il lavoro è precario, povero e in buona parte anche nero, tante persone disperate e sfiduciate, che non trovano risposte nelle istituzioni, istintivamente se la prendono con il politico più vicino, che appunto è il sindaco.

Oggi, probabilmente, un pezzo di cittadinanza non va più a votare e non si candida alle elezioni perché è molto sfiduciata, da una parte, e impaurita, dall’altra, e vede la politica distante dai bisogni delle persone.

– “Avviso pubblico” come risponde a queste situazioni?

Censiamo la situazione, nel rapporto annuale Amministratori sotto tiro, e poi proviamo a raccontare un’Italia fatta di donne e uomini che, in qualità di pubblici amministratori e amministratrici, fanno delle cose positive, concrete. Oggi l’associazione a livello nazionale conta 530 enti soci, di cui 111 nel Veneto, che attualmente è la prima per numero di aderenti.

È importante sottolineare che questi comuni ed enti sono governati da maggioranze diverse, che ricomprendono tutto l’arco politico. Questo vuol dire che contro la mafia si sta tutti insieme da una sola parte. Crediamo fermamente che una politica competente e responsabile può incidere per cambiare in meglio le situazioni di criticità e lavorare sulla prevenzione.

– Che ruolo hanno i media?

I media giocano una parte fondamentale nella prevenzione e nel contrasto alle mafie; ne è prova il fatto che diversi giornalisti sono stati assassinati e altri sono sotto scorta per essersi occupati con responsabilità di questi temi. Penso che oggi un ruolo importantissimo lo rivesta l’informazione locale, che documenta quanto succede nei territori.

I grandi giornali e le testate televisive si occupano di mafia prevalentemente quando c’è un fatto di cronaca, mentre sarebbe auspicabile che ci fosse un incremento del lavoro di approfondimento e di inchiesta, che pure alcuni programmi svolgono già.

Inoltre, un grande aiuto che i media possono fornire è nel tenere lontane le fake news, impedire cioè che l’informazione-spazzatura, falsa e strumentale, possa diffondersi, soprattutto in televisione e nei social media che sono le principali fonti attraverso cui il grande pubblico si informa. Pierpaolo Romani 5.3.2023 Settimana News

LA NUOVA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. LA SITUAZIONE ATTUALE

2. Le misure di prevenzione personali

3. Legge “Rognoni – La Torre”. In particolare l’art. 416 bis

4. L’art. 41 bis, il “carcere duro”

5. I “pentiti”: immagine di un passato riflesso

6. Lo stato di salute della mafia

7. Politica, economia, criminalità: connessioni

8. Prospettive future

Stefano Lupi

Tenente Colonnello dei Carabinieri

Comandante Provinciale di Trento

Renzo Tovazzi

Capitano dei Carabinieri

Comandante della Compagnia di Rovereto (TN)

1. Le associazioni criminali di nuova emersione

Una corretta disamima del fenomeno in argomento non può prescindere da un’attenzione sulle origini dello stesso, già a partire dalle manifestazioni di più antica memoria. La collocazione temporale del fenomeno del “banditismo”, inizialmente definito latrocinium(1), quale forma archetipale della “criminalità organizzata”, viene fatta risalire addirittura al protomedioevo, quando in tutta Europa imperversavano le bande di latrones.

In particolare, la penisola italica, suddivisa e frammentata in un caleidoscopio di stati e staterelli, può essere definita la patria del banditismo che raggiunse il suo acme nel tardo Rinascimento, quando l’affermazione dello Stato moderno e la conseguente crisi delle feudalità e della nobiltà, diedero nuove occasioni alla criminalità organizzata(2).

Invero, pochi territori dell’Europa antica possono vantare il primato di essere rimasti esenti dal banditismo – brigantaggio, anche se l’attecchimento è più “patrimonio” del nostro Stato.

Si tratta della genotipia, il filo invisibile che unisce la antica delinquenza con quella attuale, il medesimo DNA; mutano solo le tecniche, le metodologie, gli obiettivi.

Mentre in tutti gli altri Stati europei interessati dal fenomeno si assiste alla nascita del banditismo e, conseguentemente alla repressione dei governi, ad una progressiva regressione, in Italia il risultato è esattamente il contrario: il radicamento endemico.

Non è facile individuare storicamente il momento in cui le scorrerie e le razzie dei latrones assumono una diversa fisionomia, una dimensione più estesa e perciò più pericolosa. Quando è avvenuta, dunque, la trasformazione tra l’aggregazione delinquenziale attorno alla carismatica figura del “bandito” e le moderne “associazioni”? La risposta non è ovvia né sicura. Certo è che il radicamento dei fenomeni criminali trova una ragione anche territoriale.

Il meridione d’Italia nei secoli è stato abituato a subire le occupazioni e le dominazioni di popolazioni straniere, le quali hanno avuto il solo interesse di trarre vantaggio economico. Così come non è da escludere che la nascita delle associazioni mafiose o camorristiche sia stata stimolata da un contesto in cui l’associazionismo segreto era abbastanza diffuso, con la presenza di soggetti come la Carboneria e la Massoneria, ovvero le sollevazioni popolari in Sicilia durante l’Ottocento, che vedono fianco a fianco vari attori, tra cui le nascenti o già consolidate associazioni mafiose. Come pure le squadre popolari che agiscono nelle rivolte del XVIII e XIX secolo hanno una doppia anima: uno spirito di ribellione che porterà alla nascita dei movimenti popolari in lotta per il cambiamento e un’esigenza di mobilità sociale che porterà anche all’arruolamento nei gruppi mafiosi(3).

Non ci è qui permesso di sostenere che sia esistita una linea diretta tra Carbonari e Cosa Nostra, eventualmente utilizzando i Beati Paoli(4) quale testa di ponte, ma ci è consentito affermare che essa è un’eredità proveniente dal percorso della storia. Così come è evidente che l’oscillazione delle politiche criminali adottate dall’autorità di polizia è stata determinata in un rapporto di stretta connessione con i giochi della politica e dal rapporto del governo con i vari protettori.

L’ascesa al potere nelle gerarchie mafiose, già allora consentiva l’ingresso nella società “bene”. A ben vedere si individuano, fin dalle origini, i caratteri tipici di una moderna associazione criminale: la funzione di protezione che garantisce ed allo stesso tempo ostacola le attività economiche; l’utilizzo del delitto come mezzo di controllo del territorio e delle popolazioni; la perpetuazione dello strapotere territoriale della cosca mafiosa; una solida organizzazione verticistica; il rapporto organico con il potere politico e sociale, cioè la ramificazione nei gangli delle istituzioni e della comunità. L’evoluzione che ne è seguita è il frutto di una serie di eventi storico-politici, che trovano nell’unificazione il punto di maggiore evidenza. Ma un altro aspetto non può essere sottaciuto.

Tutte le fonti rivelano che subito dopo l’Unità d’Italia, la mafia non è in grado di condizionare le scelte politiche in Sicilia, né tanto meno quelle del Governo nazionale, ma è essa stessa “strumento” nelle mani di “altri”, di cui si servono per fare affari. In altre parole, i “mafiosi” seguono le politiche altrui per le quali vengono arruolati. Nel 1866, partecipano alla c.d. rivolta del “sette e mezzo”, prima manifestazione ufficiale per il fallimento del Governo nazionale, evento che non viene valutato attentamente dai politici dell’epoca per le implicazioni ad essa connesse, ove è evidente un utilizzo strumentale dei “mafiosi”.

L’affermazione della struttura criminale, si osserva, è data dalla progressiva sedimentazione di un coacervo di elementi soggettivi ed oggettivi che portano al “successo” della stessa. Si può dunque parlare di mentalità, di tolleranze, di incapacità, di collusioni e soprattutto di interessi quali fattori costitutivi. E su di essi si costruisce il “potere mafioso”.

Anche a Napoli si è assistito ad uno stato di lenta trasformazione dalle prime manifestazioni banditesche ad una più articolata forma di criminalità, quale è la Camorra.

Gli strascichi di una politica di soffocamento economico portata avanti in epoca di dominazione Spagnola, la parentesi francese, fino al Regno delle Due Sicilie dei Borboni, sono i passaggi storici attraverso cui si sfocia all’Unità d’Italia. Basti pensare che dopo l’unificazione e fino al 1946 – quando in Italia cade la Monarchia – in tutto il meridione la casta politica dominante è quella dei nobili che occupa pressoché tutte le cariche pubbliche più importanti ed è proprietaria di quasi il 90% della terra. Solo venti anni più tardi, ai nobili decaduti rimarrà il 27% delle proprietà terriere. Ciò per significare come le ipotesi poco sopra avanzate, di un utilizzo strumentale dei mafiosi a beneficio di altri, trova un certo livello di riscontro.

Non va dimenticato, infatti, il fenomeno delle “gabelle”, quale sistema di controllo delle terre e della produzione con metodo “usurario – criminale”. Un sistema che tra l’altro induce molte persone ad emigrare verso altri Stati: dal 1880 al 1913 ben 800.000 abbandonano la Sicilia. Nel 1890 (anno di nascita del Partito Socialista italiano), i lavoratori siciliani ed in primo luogo i braccianti aderiscono al socialismo e lottano per cambiare questo stato di cose.

Il Governo intravede in loro una massa di manovra, una forza politica che addirittura può stroncare il sistema mafioso dell’economia siciliana.

Ma la risposta mafiosa non tarderà ad arrivare.

Campieri, guardiani, curatoli, sono in prima fila a sparare contro le manifestazioni socialiste ed a provocare veri e propri eccidi. Sono gli anni di Giolitti, in cui i legami politici fra classe dominante e mafiosi diventano più personali, diretti, pubblici, di colleganza(5).

Nel secondo dopoguerra, l’espansione territoriale e i primi “affari” condotti in comune fra mafia siciliana e camorra napoletana determineranno una accelerazione nel processo di radicamento della criminalità organizzata in buona parte del territorio nazionale.

Al termine “mafia”, in tutte le sue possibili derivazioni e dislocazioni territoriali, è ormai universalmente riconosciuto il significato di organizzazione criminale, ma le analisi moderne tendono a superare il concetto stesso e lo inquadrano come una “organizzazione di potere”, evidenziando come la sua principale garanzia di esistenza non stia tanto nei proventi derivanti dalle attività illegali, quanto nelle alleanze e collaborazioni con funzionari dello Stato, in particolare il mondo politico, nonché del supporto di certi strati della popolazione.

Questo elemento, oltre ad essere stato analizzato più volte nel corso della presente esposizione, risulta recepito come elemento costitutivo della organizzazione stessa, la cui sopravvivenza è spesso garantita da legami di tale natura.

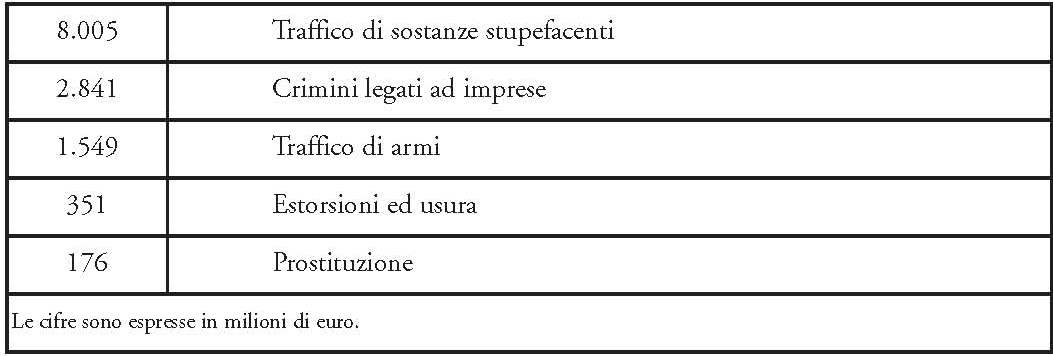

In questi ultimissimi anni, poi, la progressione criminale ha assunto rilievi di grande preoccupazione, a causa della proiezione internazionalistica. Nel mondo degli affari illeciti, tradizionalmente ristretti nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti e di armi, estorsioni ed usura, vi è stata la scoperta di nuovi “mercati”, di forte attrattiva economica, quali la prostituzione e l’immigrazione clandestina, che hanno fatto nascere nuovi soggetti a struttura criminale appunto di caratura internazionale.

Sono state individuate strette relazioni fra le “mafie” nazionali e quelle estere, ad ulteriore dimostrazione delle difficoltà ad affrontare un problema che ha ormai assunto dimensioni globali.

2. Le misure di prevenzione personali

La ricorrenza di eventi di impronta criminale ha sempre rappresentato uno dei punti salienti di intervento della gestione politica in tema di sicurezza ed ordine pubblico. Regnanti o governanti, nel passato e tanto più oggi, detentori della responsabilità storica dello Stato, mai si sono potuti sottrarre dall’affrontare le problematiche di forte impatto sulla collettività.

Tanto più se connaturate all’instabilità dei rapporti sociali, derivanti dalla destabilizzazione provocata da elementi perturbatori.

Mentre, nei primi anni della nascita dello Stato modernamente concepito, datazione fatta risalire al XVII sec., la risposta poteva avvenire unicamente attraverso l’adozione di misure di segno repressivo, in tempi attuali le istanze tese a garantire la tutela dei molteplici diritti ed interessi della comunità, non possono essere semplicemente demandate a provvedimenti legislativi connotati dalla mera repressione, bensì devono assumere una diversa dimensione ed esibirsi quale efficace rimedio preventivo.

La lettura storica consente di affermare che molto spesso la tendenza è stata proprio quella di percorrere la strada della sperimentazione, con ciò lasciando trasparire un’incapacità latente di affrontare con le giuste armi il problema della criminalità organizzata. Solo sul finire degli anni ’50, del secolo scorso, si assiste finalmente all’introduzione di una nuova metodologia di contrasto.

Preso atto del fatto che in tale epoca non si è ancora presa coscienza che la più importante e pericolosa associazione malavitosa è la “mafia”, la cui esatta dimensione e ramificazione è pressoché sconosciuta, il legislatore adotta una normativa che non colpisce più soltanto la libertà della persona, in seguito alla commissione di un delitto, ma “anticipa” la commissione stessa del reato.

L’emanazione della legge n. 1423, datata 27 dicembre 1956, recante “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica”, è il frutto di un mutamento di rotta, chiaro segnale che la politica ha raccolto le sollecitazioni promananti dagli organi investigativi e dalla popolazione stessa ed è intervenuta finalmente con una legge efficace. A distanza di anni dalla sua entrata in vigore, però, si notano le inadeguatezze della norma, più che altro perché si tratta di uno strumento scarsamente flessibile.

Nella realtà non impedisce la consumazione di reati, semmai produce una serie di micro condanne a carico dell’individuo, non sempre espiate, aumentando l’emarginazione del sottoposto. Una legge, infine, che non manca tuttora di suscitare perplessità sotto il profilo della compatibilità costituzionale (un principale riferimento all’art. 27).

Ad ogni modo, è l’esordio di una nuova previsione legislativa che ancora non contempla in sé la definizione di “mafia”, ma che senza dubbio rappresenta il primo tassello nella direzione di disvelare un mondo fino ad allora “sconosciuto”.

La concezione del nuovo strumento normativo è di grande portata innovativa sia sul piano strategico/operativo sia da un punto di vista prettamente ideologico. Esso, infatti, non colpisce più l’autore del delitto ex post, in chiave repressiva, ma consente all’autorità amministrativa del Questore, oltreché all’autorità giudiziaria, la possibilità di applicare una serie di limitazioni della libertà personale(6), secondo una gradazione basata sull’indice di “pericolosità sociale” dell’individuo, desunta da comportamenti al limite della rilevanza penale, come detto in funzione anticipatoria della commissione di delitti, la cui dimostrazione risulta molto più agevole rispetto alla prova processuale. La frequentazione con personaggi notoriamente criminali, ad esempio, viene ad essere un valido parametro di valutazione per la possibile applicazione di una delle dette misure. Ma viene applicata anche ai vagabondi, agli oziosi, ai mendicanti, ai proclivi al reato. La ratio della norma è quella di realizzare una cintura di sicurezza, una sorta di isolamento del soggetto a “rischio” verso l’ambiente criminale o potenzialmente tale. Si crea in questo modo un sistema parallelo fondato sulla coesistenza, da un lato della più tipica strategia della repressione dei comportamenti criminali conclamati e dall’altro l’anticipazione della commissione del delitto determinando uno stretto controllo quotidiano sulla persona.

Per parlare esplicitamente di “mafia” occorre attendere ancora qualche anno, esattamente il 31 maggio 1965, data di emanazione della legge n. 575, recante “Disposizioni contro la mafia”. Il legislatore del tempo ha inteso adattare, modificando ed integrando ciò che era stato previsto dalla legge 1423/1956, al fenomeno peculiare mafioso, compiendo la scelta politico-criminale di arginare il problema lottando sulla prevenzione dello stesso, quasi a voler minare le basi delle organizzazioni mafiose, difficili da estirpare poiché notoriamente protette da uno spesso strato omertoso.

La mafia è vista come organizzazione parastatale, in grado di supplire allo Stato stesso. è la celebrazione di un atto di coraggio del governo, di ampio significato politico. Tale legge si inquadra nella normativa sulle misure di prevenzione, i cui destinatari sono esclusivamente “i sospettati mafiosi”. Nei fatti, la situazione ambientale dell’epoca è destinata ad assumere connotazioni di vera emergenza, a causa della dura contrapposizione fra Stato e anti-Stato; il clima socio-politico proietta ad un nuovo intervento delle Istituzioni.

La legge del 1965, certamente apprezzabile sul piano squisitamente promozionale, però, non si spinge ancora ad affermare con certezza l’esistenza del fenomeno mafioso, inserendolo come soggetto autonomo nel diritto sostanziale. Questa teoria trova l’avallo della Commissione parlamentare antimafia del 1973, che sostiene: “…per applicare le misure di prevenzione non occorrono prove sicure di colpevolezza in ordine ad un fatto determinato, ma basta una generica pericolosità sociale desumibile dalla stessa personalità del soggetto e da situazioni concrete. Inoltre le più gravi tra le misure preventive, allontanando il mafioso dal proprio ambiente, riescono a spezzare le trame invisibili e sotterranee che solo nel proprio ambiente egli è in grado di tessere e a troncare le catene di omertà, di connivenza, di complicità e di delittuosi e quindi discutibili rapporti. Infine i mafiosi non temono tanto la sanzione penale, sia per una falsa concezione del coraggio, del prestigio e dell’onore personale, per cui il carcere accettato con fatalistica rassegnazione senza tradire i complici contribuisce ad accrescere verso il detenuto sentimenti di rispettosa ammirazione; sia perché dal carcere, sito quasi sempre nella stessa zona dei delittuosi trascorsi, è possibile mantenere contatti con la propria famiglia e con la propria cosca e spesso continuare a tessere le fila di altre criminose imprese; sia ancora di più, perché essi ritengono di poter sfuggire alla pena, fidando sulla omertà dei testimoni, i quali non osando deporre contro di loro, fanno venire meno le prove di colpevolezza. …omissis… i mafiosi temono molto di più le misure di prevenzione, appunto perché ne recepiscono la maggiore efficacia, per la possibilità di una più facile ed immediata applicazione e per l’effetto che esse possono comportare di un allontanamento degli indiziati dal proprio ambiente”.

Su queste basi di politica-criminale si fondano le soluzioni di contrasto al fenomeno mafioso. Invero, sul punto, alcune critiche alla legge da sempre sostengono che estirpare il mafioso dal proprio ambiente, per trasferirlo in altre parti del territorio, ha determinato l’esportazione e la diffusione del problema in più parti d’Italia, fino ad allora esenti da qualsiasi contatto con fenomenologie analoghe. Un riscontro che è innegabile da un punto di vista oggettivo. La mafia è potuta nascere e crescere solo sulla base di un ben determinato humus, rappresentato da un coacervo di condizioni economiche, mentalità, tradizione storica, ecc., tutte necessariamente compresenti.

Appare sostenibile la tesi per cui, al contrario, l’allontanamento di un soggetto dalle proprie radici, almeno in via tendenziale e generale, accompagnato dalle difficoltà di inserimento in un tessuto sociale sufficientemente impermeabilizzato, porta l’interessato davanti ad un bivio: la redenzione ovvero la prosecuzione sulla strada dell’illegalità. Per fare questo, però, si deve scontrare con l’assenza delle “materie prime” da cui attingere la forza per insediare un nuovo movimento malavitoso.

Le percentuali statistiche di diffusione sull’intero territorio nazionale, sembrerebbero testimoniare a favore di quest’ultima analisi. Infatti, le più grandi organizzazioni criminali di stampo mafioso sono sempre ben attestate nei luoghi di origine. Gli arresti dei potentissimi boss mafiosi Totò Riina e Bernardo Provenzano, avvenuti nelle rispettive località di nascita, danno forza alla teoria per cui solo nel proprio ambiente il mafioso può vivere. Per quanto concerne, infine, le propaggini ed i collegamenti in ogni altra parte d’Italia, d’Europa e nel mondo, esse non sono altro che il frutto di una realtà tecnologica che ha eliminato le distanze territoriali. La difesa d’ufficio a favore delle misure preventive è anche il frutto di una praticata sperimentazione sul campo del relazionante, che ha potuto verificare nella quotidianità il grado di effettività delle medesime sui soggetti colpiti da provvedimenti di esilio dalle proprie aree di provenienza. La recisione dei canali interrelazionali ed il distacco dal proprio ambiente sono misure percepite in maniera oltremodo afflittive da parte dei destinatari. Il carcere, paradossalmente, talvolta non riesce ad incidere in modo così penetrante sulla psicologia dell’individuo, laddove si consideri che all’interno di tale struttura sono mantenuti pressoché inalterati gli equilibri di potere e di connivenze. Non a caso è stata emanata la nota legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”(7).

3. Legge “Rognoni – La Torre”. In particolare l’art. 416 bis

Dalla lettura del Codice Rocco, entrato in vigore nel lontano 1930 ed ancora operante, nonostante diversi interventi di aggiornamento, si nota inevitabilmente l’assenza di ogni previsione di fattispecie inquadrabili in un contesto di illegalità riconducibili al fenomeno mafioso.

L’astrazione dall’impianto codicistico di una materia tanto delicata è confermata anche in tempi più recenti.

Nello Schema di delega legislativa per l’emanazione di un nuovo codice penale(8), talune incriminazioni (mafia, armi, stupefacenti) rimangono affidate alla legislazione speciale, perché la lotta a tali fenomenologie è direttamente influenzata dalla contingenza dei tempi, per poter essere formalizzate in un codice a chiara vocazione di stabilità. La capacità di modificare la propria struttura criminale obbliga anche gli apparati investigativi e giudiziari ad avere a disposizione una normativa caratterizzata dalla dinamicità: cioè la adattabilità immediata della risposta in termini di confronto con il repentino mutamento della realtà criminosa. Pertanto, per evitare una cristalizzazione nel codice penale di norme che con il tempo divengono inefficaci, la prospettiva è quella della decodificazione in materia di lotta alla criminalità di stampo mafioso e di terrorismo(9).

Solo sul finire degli anni settanta, in un clima di forti tensioni sociali, culminati con una serie di avvenimenti tragici legati a fatti di sangue, riconducibili ad organizzazioni criminali ed al terrorismo, il legislatore è stato indotto a dotarsi di specifici strumenti legislativi e ad emanare alcune normative, a spiccato senso repressivo, ma anche contenenti aspetti di carattere premiale, chiaramente finalizzate a contrastare e sconfiggere tali fenomeni. Con tali soluzioni, sempre considerando la situazione di emergenza in cui si trovava il Paese, si è cercato di superare l’inadeguatezza degli strumenti di lotta al crimine, all’epoca prettamente ispirati da una logica punitiva, ricercando le fondamenta stesse dei diversi fenomeni criminosi, sulle quali operare una mirata azione di recisione, fra “centro e propaggini”.

Il 15 dicembre 1979, è stato emanato il decreto legge n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, contenente misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica. In particolare, l’art. 4 di questa legge, esprime con la massima evidenza l’intento “premiale”, che testualmente recita: “per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, salvo quanto disposto nell’art. 289 bis del codice penale, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia e l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà”. Successivamente, si deve registrare l’emanazione di una delle più importanti leggi in tema, la n. 304 datata 29 maggio 1982, recante “Misure per la difesa dell’ordinamento costituzionale”. Anch’essa assunta quale metodologia di contrasto alle manifestazioni criminali di spessore, attraverso lo strumento della premialità, in un superamento del concetto fino ad allora imperante basato sulla strategia: crimine = repressione.

Lo Stato, pur senza abdicare dalla sua funzione/prerogativa di contrastare ogni forma di illegalità, tanto più se destinata a scardinare l’assetto stesso delle istituzioni democratiche, ricerca il raggiungimento della finalità della pace sociale, non più attraverso una bieca repressione, bensì percorrendo le strade dello “smembramento” delle associazioni criminali ed eversive, perseguendo poi l’obiettivo di un recupero dei singoli alla pacifica convivenza.

All’art. 1, della legge 304/1982, è prevista la non punibilità per coloro che, dopo aver commesso, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270 bis, 304, 305 e 306 del codice penale e, non avendo concorso alla commissione di alcun reato connesso all’accordo, all’associazione o alla banda, prima della sentenza definitiva di condanna concernente i medesimi reati disciolgono o determinano lo scioglimento dell’associazione o della banda, o recedono dall’accordo, si ritirano dall’associazione o dalla banda, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonano le armi e forniscono, in tutti i casi, ogni informazione sulla struttura e sull’organizzazione della associazione o della banda.

Una dissociazione che deve essere basata su un comportamento fattuale di effettivo abbandono dell’organizzazione terroristica. è più che evidente il messaggio “premiale” che accompagna il corpo normativo, i cui destinatari sono chiaramente i più diretti componenti dell’attività criminale, così contrastata.

Non di meno il successivo art. 2, citata legge, “sostituisce” la pena dell’ergastolo con una pena detentiva, nel massimo di 15 anni se, durante la celebrazione del processo, gli imputati rendono “piena confessione” e si adoperano affinché le conseguenze dannose o pericolose dell’attività criminale siano eluse o limitate.

Un impianto normativo, dunque, che punta direttamente all’individuo ed alla sua capacità di redimersi. Un complesso di norme che hanno “causato un profondo mutamento nell’acquisizione e nella valutazione della prova, che ha determinato un guasto irreversibile nel sistema, guasto che è andato oltre l’emergenza e che si è inserito, ormai come fisiologico, nel processo penale”(10).

La vera svolta avviene dopo quasi vent’anni dalla ormai nota legge 575/1965, il 13 settembre 1982, viene varata la legge 646, meglio nota come “Rognoni – La Torre”. Con la legge 646/1982, il legislatore ha operato una scelta di politica criminale ben precisa: la previsione di efficaci e specifiche misure repressive nei confronti del fenomeno associativo di stampo mafioso, in particolare innovando il codice penale. Gli organi investigativi e giudiziari sono stati forniti di vere e proprie fattispecie incriminatorie e di conseguenza strumenti molto più penetranti delle misure di prevenzione, ancorché molto importanti.

Nel merito, assume prioritaria importanza la previsione normativa di un apposito reato di “associazione di stampo mafioso”, con la conseguente definizione normativa del fenomeno, in larga parte influenzata dalla giurisprudenza formatasi sulla legge 575/1965. Recita, infatti, l’art. 1 della citata legge: “Dopo l’articolo 416 del codice penale, è aggiunto il seguente: art. 416 bis, Associazione di tipo mafioso. Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni, …omissis…”.

Nel Codice Penale, dopo lungo travaglio, viene finalmente inserita la tanto agognata definizione di fisionomia criminalistica tipicizzata, quale “Associazione a delinquere di stampo mafioso”. Un’associazione punita in quanto tale, a differenza ed in aggiunta alla c.d. “Associazione semplice finalizzata a…” di cui all’art. 416 del codice penale.

L’oggetto giuridico tutelato è il pericolo per l’ordine pubblico che è insito nel fatto stesso di creare un’organizzazione criminosa con vincolo permanente tra gli associati, la quale determina di per sé allarme sociale, indipendentemente dalla commissione dei singoli delitti. I membri cioè, se ritenuti appartenenti, a qualunque titolo, ad una struttura criminale avente caratteristiche “mafiose”, sono perseguiti penalmente. Lascia, semmai, perplessi la tenuità della pena comminata, che permette il solo arresto facoltativo, nell’ipotesi di cui al primo comma, che si riferisce alla sola “partecipazione”, imputando all’apprezzamento dell’autorità giudiziaria la valutazione e l’approfondimento sul grado di effettiva “appartenenza”.

La legge, molto opportunamente, non si limita a prevedere una mirata azione di contrasto nei confronti della sola “mafia” – che avrebbe causato non pochi problemi applicativi nei confronti delle altre “mafie” – ma si orienta a colpire ogni formazione criminale, “comunque localmente denominata”. è il chiaro segnale che lo Stato, in tutti i suoi apparati appositi, ha la conoscenza che sul territorio sono operanti, per struttura e metodologia, diverse figure criminali assimilabili alla mafia e che per tale ragione devono essere contrastate del pari.

Brevemente riassumendo, le linee di tendenza espresse dall’impianto della novella del 1982, sono le seguenti:

– introduzione del reato associativo di cui all’art. 416 bis, profondamente innovativo rispetto alle precedenti stesure;

– il fenomeno “mafia” non è ristretto ad ambiti territoriali predeterminati, ma si attaglia a manifestazioni criminali generalmente assimilabili;

– contrasta quei reati di infiltrazione criminale nell’economia lecita, locale o nazionale;

– previsione dei reati ostacolo basati sulla violazione di procedure amministrative.

Dopo l’inserimento del 416 bis si giungerà, sulla scorta di un’ulteriore analisi delle sfaccettature mafiose, alla previsione nel 1992 di un 416 ter, che prende di mira il fenomeno del c.d. “voto di scambio”, rappresentativo di una prassi che mette in luce un connubio fra mafia e politica. Questa normativa, di carattere non associativo, bensì di natura plurisoggettiva, colpisce la mafia nei suoi intrecci con la politica e le amministrazioni locali.

Per completare lo studio della panoramica dei provvedimenti legislativi caratterizzati dall’introduzione di una nuova filosofia repressiva, trova conferma l’emanazione della legge 18 febbraio 1987, n. 34, recante “Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo”, che riprende il filo logico introdotto dalla legge 304/1982, analizzando l’effettività del “comportamento dissociativo” di colui che faceva parte di una struttura criminale finalizzata al terrorismo od all’eversione, attraverso parametri di valutazione quali: ammissione delle attività criminali svolte – comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo – ripudio della violenza come metodo di lotta politica.

Per rendere effettiva la legislazione antimafia, lo Stato ha creato apposite strutture investigative e giudiziarie, incaricate di affrontare con scientifica strategia ogni associazione di tipo mafioso. Nel 1992, con la legge 7 agosto, n. 356, viene istituita la Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.), organo a componente mista fra le forze di polizia Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, che affianca la superprocura della Direzione Nazionale Antimafia (D.N.A.), nelle indagini sui reati di mafia.

Le funzioni sono quelle di coordinamento a livello nazionale di tutte le attività investigative indirizzate a contrastare il fenomeno mafioso: dirige le Direzioni Distrettuali Antimafia, collocate presso le Procure della Repubblica dei capoluoghi di provincia. Infine, il 1 ottobre 1996, con legge n. 509, è istituita la Commissione Parlamentare di inchiesta sulla mafia. Organo bicamerale, composto da 25 deputati e 25 senatori, nominati dai Presidenti di ciascuna Assemblea, con compiti di verifica sull’applicazione delle leggi di contrasto alla criminalità organizzata, di accertamento sulla congruità delle norme esistenti in materia ed eventualmente proponendone modifiche e di relazione sull’attività svolta(11).

4. L’art. 41 bis, il “carcere duro”

In una rassegna che si propone di individuare ed analizzare gli strumenti repressivi o premiali che si sono succeduti nel tempo, quali mezzi destinati a contrastare le forme più strutturate di criminalità, si rende necessario dover dedicare qualche attenzione alla conoscenza del carcere. Luogo, strumento, istituto, mezzo, diverse sono le possibili accezioni e definizioni caratterizzanti questa struttura.

Di fatto rimane che il suo scopo principale è stato da sempre quello di privare della libertà personale (bene di assoluto valore) l’individuo criminale, tentandone se possibile un recupero.

Ripercorrere quella che è stata l’evoluzione del carcere, esula dalla presente esposizione, ma porre l’accento su alcuni aspetti, consentirà di comprendere meglio la tesi alla fine qui proposta.

A metà degli anni settanta, il carcere era ancora disciplinato dal Regolamento penitenziario fascista, emanato nel 1931 dall’allora Ministro di Giustizia Rocco, il quale non prevedeva alcuna misura alternativa, mentre il codice penale prevedeva la liberazione condizionale che, al più, si poteva considerare come un intervento straordinario dall’alto, non molto dissimile dalla grazia. Nel periodo 1968-1975 sono esplose numerose proteste dei detenuti che chiedevano a gran voce una riforma penitenziaria.

A fronte di una ormai imminente rivolta, che avrebbe potuto espandersi con forza dirompente in tutto il Paese, la prima risposta dello Stato, i cui responsabili degli organi preposti non hanno avuto la sensibilità di comprendere le reali dimensioni del problema, si è concretizzata nella pura repressione, con trasferimenti, internamenti nei manicomi criminali o addirittura con il ricorso all’Esercito(12).

A sostegno delle rivendicazioni dei detenuti e delle lotte interne al carcere, non bisogna dimenticare l’emersione e l’esplosione del fenomeno terroristico, caratterizzante il contesto sociale dell’epoca.

Un nuovo problema di ordine e sicurezza pubblica che, oltre ad alimentare le forti tensioni nazionali, ha contribuito ad incrementare la popolazione carceraria, determinando in questo modo una differenziazione della sua composizione: da un lato i “detenuti comuni” e dall’altro gli autoproclamati “prigionieri politici”.

Il carcere diveniva, sempre più, terreno fertile per le lotte contro il sistema Stato. Nel merito risulterà importante l’attività di proselitismo che veniva svolta all’interno, finalizzata ad ottenere il riconoscimento di maggiori diritti e di “umanizzazione” della pena. Le problematiche del carcere divennero una vera e propria emergenza. Il Parlamento, in un clima quasi pre-rivoluzionario ha, dunque, risposto con l’emanazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”. Questa legge è il risultato finale di un lungo processo di revisione del sistema penitenziario, che si colloca nel nuovo contesto socio-culturale, ispirato ai valori e ai principi emergenti della Costituzione e dalle Convenzioni internazionali, con l’introduzione del trattamento penitenziario ispirato ai principi di umanità e dignità della persona, in funzione rieducativa(13).

Nella realtà dei fatti, i principi contenuti nella legge di riforma hanno creato nei detenuti legittime aspettative, in parte deluse per mancanza di personale e di strutture che hanno limitato la portata applicativa delle innovazioni.

Realizzata la riforma, non erano però stati risolti i problemi attinenti alla criminalità. Sono, invero, anni molto delicati per l’intero sistema giudiziario ed ordinativo costituzionale, di grande pressione derivante in modo particolare dalle aspettative dell’opinione pubblica. Gli apparati dello Stato a ciò preposti, magistratura e forze di polizia, inaspettatamente, si trovano impegnati su un duplice fronte: da un lato il contrasto alla criminalità comune ed organizzata e dall’altro costretti a subire gli attacchi del terrorismo(14), poi culminati con il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro. Le strutture investigative e giudiziarie erano così costrette, da un fuoco incrociato, a far fronte ad inadeguatezza ed impreparazione, nonché assenza di una legislazione “speciale”, di cui si sentiva forte l’esigenza, che consentissero di affrontare nella giusta misura lo stato di emergenza imperante in quegli anni. La lenta presa di coscienza del legislatore, ha portato nel tempo all’adozione di misure ad hoc, finalizzate a fornire gli organi competenti di strumenti adeguati. Nascono le azioni sotto copertura, vengono attivati uffici di direzione e coordinamento delle indagini, si opera una selezione del personale con compiti investigativi esclusivi.

Emerge la filosofia del controllo del territorio, fino ad allora relegata in un ambito secondario.

Sul fronte legislativo vedono la luce alcuni provvedimenti “antiterrorismo”, quali l’obbligo di denuncia di acquisto o cessione degli immobili, la nuova legge sulle armi ed altri ancora. Solo a titolo di citazione, di particolare rilievo devono essere considerate sul tema due leggi. La prima, la legge 29 maggio 1982, n. 304 recante “Misure per la difesa dell’ordinamento costituzionale”, che introduce il sistema della “non punibilità” e della “collaborazione” per chi, avendo fatto parte di una banda od un’associazione con finalità di terrorismo, si adopera per determinare lo scioglimento o la recessione dall’accordo criminale e collabora con la giustizia per la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità. Mentre la seconda è la legge 18 febbraio 1987, n. 34 recante “Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo”, che introduce una normazione premiale per colui che, attraverso comportamenti inequivocabili, assuma una condotta di dissociazione dal terrorismo.

Per il “dissociato” è prevista l’applicazione di una sanzione penale di favore, consistente nella commutazione o nella diminuzione delle pene comminate. Una normativa che sicuramente apre una linea di credito verso coloro che intendono “ravvedersi” dei propri crimini ma che, a differenza della precedente, non stimola adeguatamente l’intenzione di “denunciare” i corresponsabili delle proprie azioni delittuose.

Ad ogni buon conto, tutte queste iniziative porteranno benefici effetti, tanto che alla fine degli anni ’80 le diverse organizzazioni terroristiche operanti sul territorio nazionale, con prevalenza sull’asse Roma – Bologna – Milano, con forti propagazioni anche nel Veneto, saranno individuate ed azzerate.

Purtroppo, mentre lo Stato riesce a scardinare quelle forme di criminalità politica, altrettanto non conclude nei confronti della criminalità organizzata che anzi si articola sempre più e sempre meglio, tanto da invadere gli stessi gangli del potere pubblico.

I magistrati titolari delle indagini sulle organizzazioni mafiose chiedono interventi legislativi destinati a colpire su diversi livelli le strutture malavitose. Sul piano dell’ordinamento penitenziario è avvertita l’esigenza di poter circoscrivere l’individuo detenuto, recidendogli ogni contatto con l’esterno.

Sarà il principio ispiratore del ben noto art. 41 bis, emanato con la legge 663/1986. Una legge che ha dato i suoi frutti, fortemente avversata dai capi-clan.