Un’analisi storica dei delitti mafiosi estivi

“Tranquillo, ora siamo d’inverno. La mafia uccide solo d’estate”. Questa famosa battuta, tratta dal film La mafia uccide solo d’estate di Pierfrancesco “Pif” Diliberto, esprime una “bugia bianca” pronunciata da un padre per rassicurare il figlio Arturo, spaventato dalla violenza mafiosa nella Palermo degli anni ’70-’90. Ma è davvero così? I dati e la storia suggeriscono il contrario: la mafia non ha stagioni proibite, e le scie di sangue dei suoi omicidi percorrono tutto l’anno, inverno incluso. Studi recenti mostrano infatti che, almeno in tempi moderni, i delitti di mafia si distribuiscono in modo abbastanza uniforme tra le stagioni, senza un picco particolare in estate. Anzi, negli anni ’90 a Palermo l’estate risultò addirittura il periodo meno sanguinoso rispetto a primavera e inverno. Ciò non toglie, però, che alcuni tra i più eclatanti omicidi mafiosi siano avvenuti proprio tra maggio e agosto, alimentando la percezione di una “stagionalità” delle azioni mafiose.

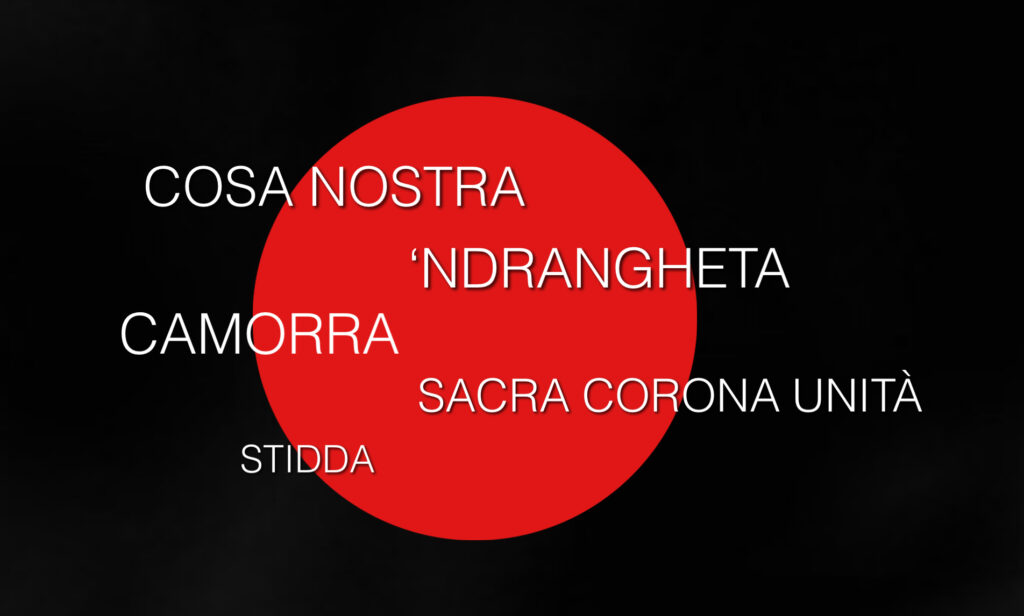

In questa inchiesta esamineremo i principali omicidi di mafia avvenuti tra i mesi di maggio e agosto, dal 1850 a oggi, sia in Italia sia all’estero, analizzando le maggiori organizzazioni criminali: dalla Cosa Nostra siciliana alle consorterie calabresi della ’Ndrangheta, dalla Camorracampana alla Sacra Corona Unita pugliese, fino alle mafie internazionali (mafia italo-americana, yakuza giapponese, triadi cinesi, cartelli del narcotraffico in America Latina, ecc.). Analizzeremo decennio per decennio il contesto storico e culturale in cui maturarono questi delitti, le tipologie di vittime colpite (boss rivali, magistrati, forze dell’ordine, politici, giornalisti, imprenditori o cittadini innocenti) per capire se esistano ricorrenze stagionali o strategie legate al periodo estivo. Inoltre, offriremo una visione comparativa tra il caso italiano e quello di altri Paesi afflitti dai fenomeni mafiosi.

Tutti gli eventi menzionati direttamente rientrano nel periodo maggio-agosto, salvo rare eccezioni vicine a tale intervallo che aiutano a contestualizzare il racconto.

Alle origini delle mafie (1850-1900)

Le mafie italiane affondano le radici nel XIX secolo. In Sicilia, negli anni successivi all’Unità d’Italia, si registrano i primi omicidi attribuibili a cosche proto-mafiose. Un caso emblematico è l’assassinio del generale garibaldino Giovanni Corrao, patriota popolare che fu ucciso in un agguato presso Palermo il 3 agosto 1863. Questo delitto è passato alla storia perché per la prima volta negli atti d’indagine comparve il termine “mafia”, segno che già in epoca post-unitaria esisteva un’organizzazione criminale riconoscibile. Gli interessi di queste prime cosche siciliane erano legati al controllo del territorio, del bestiame e delle campagne, spesso in combutta con notabili locali.

Parallelamente, anche a Napoli operava un’antica struttura criminale: la Camorra, già attiva nel periodo borbonico. Un fatto di sangue chiave fu il duplice omicidio Cuocolo. La notte del 6 giugno 1906, a Torre del Greco, fu trovato assassinato Gennaro Cuocolo, un camorrista e informatore di polizia, e poche ore dopo a Napoli venne uccisa la moglie Maria Cutinelli. Il movente stava probabilmente nel tradimento del codice d’onore camorrista, i coniugi erano sospettati di fare la spia, e nel regolamento di conti tra bande. Da questo caso scaturì il clamoroso Processo Cuocolo (1911-1912), un maxi-processo tenutosi a Viterbo che portò alla condanna di 27 camorristi e segnò il declino della vecchia Camorra rurale. Sul finire dell’Ottocento, in Sicilia, l’omicidio più eclatante, benché avvenuto in inverno, fu quello del marchese Emanuele Notarbartolo avvenuto nel 1893. Notarbartolo fu sindaco di Palermo. Nel gennaio 1893 decise di rendere dichiarazioni spontanee alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta in merito alle malversazioni attorno al Banco di Sicilia. Anche se Notarbartolo fu ucciso a febbraio, il suo caso, fu il primo omicidio “eccellente” di un uomo di Stato da parte di Cosa Nostra, getta luce sul potere crescente della mafia già nei decenni precedenti al 1900. Da allora, la parola “mafia” entrò nel lessico comune per indicare un sistema criminale con connivenze politiche, destinato a sopravvivere alle repressioni formali.

Intanto, fuori d’Italia, prendevano piede altre organizzazioni di tipo mafioso. Negli Stati Uniti, l’immigrazione italiana portò alla nascita delle primeBlack Hand (Mano Nera) e cosche italo-americane a New York, New Orleans e altre città. Già nel 1890 l’omicidio del Capo della polizia di New Orleans, David Hennessy, fu attribuito agli “italian gangsters”. In Asia, le Triadi cinesi e i clan yakuza giapponesi avevano origini ancor più remote, società segrete e clan criminali attivi già nel XIX secolo, ma in questa fase storica i loro delitti non divennero casi internazionali eclatanti. Si può tuttavia dire che, ovunque nel mondo, povertà, vuoti di potere e connivenze locali favorirono la formazione di mafie moderne attorno alla fine del XIX secolo.

Il primo Novecento e il periodo fascista (1900-1943)

Nei primi decenni del ’900, la mafia siciliana continuò a colpire figure scomode. Nel 1909, a Palermo, la Mano Nera eliminò Joe Petrosino, leggendario poliziotto italo-americano giunto dalla NYPD per investigare sui legami tra mafia siciliana e crimine negli USA. Petrosino fu assassinato in piazza Marina, era marzo, preludio di primavera. Fu un delitto dal forte impatto simbolico: dimostrò la proiezione internazionale di Cosa Nostra e la sua spietatezza verso le autorità.

Negli Stati Uniti, negli anni ’20, durante il Proibizionismo, dilagava il fenomeno del gangsterismo, omicidi e faide tra clan italo-americani,come la Guerra castellammarese (1930-31), mietevano vittime in ogni stagione. Uno degli episodi più cruenti fu la strage di San Valentino avvenuta a Chicago nel febbraio 1929 ma, per restare in tema estivo, si può citare l’eliminazione del boss Frankie Yale a New York: Yale fu crivellato di colpi il 1º luglio 1928 a Brooklyn con mitra Thompson in pieno giorno, su ordine di Al Capone. Anche se avvenuto negli USA, fu un tipico regolamento di conti di “stampo mafioso”: la stagione calda non fu certo un deterrente per i killer.

In Italia, negli anni ’10-’20 del secolo scorso, il fenomeno mafioso fu più sottotraccia rispetto al secondo dopoguerra. In Campania, la Camorra, come già detto, fu decapitata dal processo Cuocolo e durante la Grande Guerra le cronache mafiose passarono in secondo piano. In Sicilia, dopo la Prima guerra mondiale si registrò un’ondata di violenza ai danni di contadini e sindacalisti socialisti: è di quegli anni l’attività del tenente dei carabinieriCesare Mori, che indagò sugli omicidi mafiosi nel trapanese e nel palermitano. Nicoletti, Panepinto, Verro, Zangara, Rumore, Monticciolo, Canzio, Alongi, Mirmina, Orcel, Stassi, Scudieri e Bonfiglio. Anche se spesso dimenticati, questi sono i nomi dei sindacalisti o leader contadini uccisi, ancora una volta senza criterio di stagionalità, da Cosa Nostra tra il 1905 e il 1922. Mori scrisse di esecuzioni sommarie di “briganti”. Le sue indagini furono il preludio alla sua nomina a Prefetto e alla dura repressione fascista. Infatti, con l’ascesa del regime, negli anni ’20, Benito Mussolini lanciò una campagna per “sradicare” la mafia: Mori, detto il “Prefetto di ferro”, guidò retate e operazioni tra 1925 e 1929, costringendo alla latitanza o all’arresto centinaia di mafiosi. Durante il ventennio, gli omicidi di mafia calarono drasticamente, almeno quelli riconosciuti. Dal 1924 al 1943 praticamente non si hanno notizie di delitti mafiosi di rilievo in Sicilia. In parte ciò fu dovuto alla repressione del regime e alla propaganda, che tendeva a derubricare i fatti di mafia come “normale criminalità” per non ammettere l’esistenza del fenomeno. In quegli anni, la mafia scelse spesso di abbassare il profilo, aspettando tempi migliori. Molti boss finirono in carcere o al confino, oppure emigrarono negli Stati Uniti.

Sul fronte internazionale, attorno agli anni ’30, vale la pena menzionare la crescita delle triadi e yakuza. In Giappone i grandi sindacati criminali (Yamaguchi-gumi, Inagawa-kai, etc.) consolidarono la loro presenza, ma preferivano l’intimidazione economica più che gli omicidi eccellenti. In Cina, la Triade di Shanghai (la “Green Gang” di Du Yuesheng) fu persino complice del regime: famosa la strage di Shanghai del 12 aprile 1927, quando i gangster della triade, su mandato di Chiang Kai-shek, membro influente del Kuomintang, il Partito nazionalista massacrarono centinaia di comunisti. All’alba della Seconda guerra mondiale le mafie erano tutt’altro che sconfitte. In sordina, aspettavano solo l’occasione per riaffermarsi. E così fu.

Dopoguerra e anni ’50: la “resurrezione” delle mafie

La fine della Seconda guerra mondiale riportò nuovi spazi di manovra per la criminalità organizzata. In Sicilia, la mafia riemerse sfruttando l’instabilità del dopoguerra e l’ondata di occupazioni contadine delle terre. Il 1º maggio 1947, durante la Festa del Lavoro, avvenne la prima grande strage dell’Italia repubblicana: a Portella della Ginestra, nelle campagne palermitane, la banda del bandito Salvatore Giuliano, in combutta con latifondisti mafiosi e forze politico-eversive di destra, sparò sulla folla di contadini riuniti in comizio, uccidendo 11 persone e ferendone 27 tra uomini, donne e bambini. La strage di Portella, perpetrata proprio il giorno di Primo Maggio, stroncò l’entusiasmo post-bellico: fu un attacco politico-mafioso contro i sindacalisti dei Fasci siciliani, e inaugurò la strategia mafiosa di opporsi violentemente al movimento contadino e alla sinistra. I mandanti veri rimasero nell’ombra, protetti da complicità nei ranghi dei potentati locali e da connivenze nei servizi segreti non solo italiani. È necessario ricordare che, a quel tempo, ci trovavamo nel pieno della Guerra Fredda.

Negli anni ’40 e ’50 la Sicilia visse una tragica scia di sangue contro i leader sindacali che guidavano le lotte per la terra. Decine di sindacalisti, attivisti contadini e politici di sinistra furono assassinati, spesso all’alba mentre andavano a lavoro. Tra questi ricordiamo Accursio Miraglia a Sciacca, gennaio 1947, Placido Rizzotto a Corleone, marzo 1948, Epifanio Li Puma, leader contadino, nell’agosto 1948 e Salvatore Carnevale a Sciara. Proprio l’omicidio di Turiddu Carnevale, avvenuto all’alba del 16 maggio 1955, destò enorme scalpore: Carnevale, giovane socialista che organizzava i braccianti nel palermitano, fu ucciso a colpi di lupara mentre si recava in cava, nonostante fosse cosciente di essere bersaglio di minacce mafiose. Sua madre, Francesca Serio, ebbe il coraggio senza precedenti di costituirsi parte civile al processo contro i presunti killer, sfidando apertamente Cosa Nostra. Tuttavia, come molti delitti di quell’epoca, anche questo rimase impunito o con pene blande, complice l’omertà e le collusioni politico-feudali. Era il segnale che la mafia, lungi dall’essere sconfitta dal fascismo, era tornata a dettare legge e a controllare il territorio, capacità che esercita ancora tutt’oggi.

In Campania, la Camorra nella seconda metà degli anni ’40 era meno strutturata di quella siciliana, ma il vuoto di potere del dopoguerra vide il proliferare di bande criminali urbane, i cosiddetti guappi. Episodi di omicidi camorristici non ebbero la risonanza di quelli siciliani in quegli anni. Bisognerà attendere i decenni successivi per l’ascesa di boss sanguinari, come i cutoliani.

Intanto, negli Stati Uniti del dopoguerra, la mafia italo-americana, fortemente legata a Cosa Nostra siciliana tramite i boss rientrati dall’esilio, consolidò il proprio impero criminale. Gli anni ’50 negli USA furono relativamente “tranquilli” dopo le guerre di gang dei decenni precedenti, in parte grazie alla pax mafiosa imposta dalla neonata Commissione delle Cinque Famiglie di New York (Lucky Luciano, Frank Costello, ecc.). Non mancarono regolamenti di conti interni, come l’omicidio di Albert Anastasia, potente boss newyorkese che fu ucciso nell’autunno 1957. Dal punto di vista repressivo, invece, l’episodio più rilevante fu il famoso summit di Apalachin, nel novembre 1957, nello Stato di New York, quando decine di padrini italoamericani si riunirono, inclusi emissari provenienti dalla Sicilia, per discutere sulle proprie strategie dopo l’eliminazione di Anastasia. L’incontro fu smascherato dalla polizia, rivelando pubblicamente l’esistenza di Cosa Nostra USA.

In sintesi, negli anni ’50 la violenza mafiosa in Italia fu rivolta soprattutto verso bersagli “politico-sociali” come sindacalisti e amministratori locali riformisti. L’estate non fu affatto un periodo di tregua. La mafia approfittava spesso della stagione del raccolto per colpire chi guidava le occupazioni delle terre.

Anni ’60 e ’70: dalle faide interne agli “anni di piombo” mafiosi

Gli anni ’60 videro la mafia siciliana evolversi in forme più organizzate e spregiudicate. È doveroso ricordare l’omicidio del giornalista Cosimo Cristina, che avvenne nel maggio del 1960, ucciso per i suoi articoli di denuncia scomodi al potere politico-mafioso. Nel primo decennio esplose quella che viene ricordata come la Prima guerra di mafia (1962-1963) tra clan rivali a Palermo, principalmente le famiglie Greco contro i La Barbera, legata a interessi su eroina e appalti edilizi durante il c.d. “Sacco di Palermo”. Questo conflitto intestino insanguinò le strade palermitane con 68 omicidi in pochi anni. Il culmine, e al contempo la svolta, si ebbe con la strage di Ciaculli: il 30 giugno 1963, in contrada Ciaculli a Palermo, esplose un’Alfa Romeo Giulietta imbottita di tritolo, uccidendo 7 uomini delle forze dell’ordine (carabinieri e militari dell’esercito) accorsi per disinnescare l’autobomba. Il bersaglio dell’attentato sarebbe stato, in realtà, il boss Salvatore “Ciaschiteddu” Greco, ma la bomba falcidiò le forze dell’ordine e destò enorme indignazione. Ma fu proprio la strage di Ciaculli che provocò finalmente la reazione dello Stato, la prima del dopoguerra. In poche settimane furono arrestati oltre 1.200 mafiosi, la Commissione mafiosa fu sciolta e, nel luglio 1963, fu istituita la prima Commissione parlamentare Antimafia. Per qualche anno la mafia “andò in ibernazione”: molti boss scapparono all’estero o restarono in carcere. Anche per questo, la metà degli anni ’60 fu relativamente “calma” in termini di omicidi eccellenti. Non si segnalano delitti estivi clamorosi in quel periodo, se non faide locali e regolamenti di conti minori.

Sul fronte della ’Ndrangheta calabrese, gli anni ’60 furono segnati da sequestri di persona e prime faide tra cosche di Reggio e provincia. Nel settembre del 1969 avvenne la cosiddetta “strage di Locri”, l’agguato mortale a Pasquale Cordì e altri, preludio alla Prima guerra di ’ndrangheta negli anni ’70. In generale, la ’ndrangheta di allora prediligeva sequestrare e tenere in vita gli ostaggi per riscatto, compiendo quindi meno omicidi pubblici.

Gli anni ’70 segnarono un crescendo di violenza mafiosa, preludio dell’epoca delle “guerre” e delle stragi. In Sicilia, dopo la relativa tregua successiva a Ciaculli, la nuova generazione di boss, i Corleonesi di Luciano Liggio prima e di Salvatore “Totò” Riina poi, iniziò un’opera di eliminazione sistematica di giornalisti, poliziotti e magistrati scomodi. Tra i primi caduti vi furono giornalisti coraggiosi come Mauro De Mauro, rapito e ucciso nel settembre 1970, e Mario Francese, nel gennaio 1979, a Palermo. Anche se questi episodi non cadono in estate, delineano il contesto di escalation. Nel periodo estivo di quell’anno, invece, uno dei nomi da ricordare è quello del dottor Giorgio Boris Giuliano, capo della Squadra Mobile di Palermo. Giuliano fu assassinato il 21 luglio 1979 in un bar di via Di Blasi, colpito alle spalle dal killer Leoluca Bagarella, luogotenente dei Corleonesi. Giuliano indagava sul traffico di eroina e sui legami finanziari della mafia; la sua uccisione in piena estate lanciò un messaggio terribile alle istituzioni. Pochi giorni prima, al Nord, la mafia aveva allungato la sua mano fino a Milano: l’11 luglio 1979 veniva crivellato sotto casa l’avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore chiamato a indagare sui loschi intrecci finanziari del banchiere Michele Sindona, legato a Cosa Nostra. Ambrosoli cadde la notte dell’11 luglio per mano di un sicario americano assoldato da Sindona. Si trattò, quindi, di un omicidio di stampo mafioso realizzato nel centro di Milano. Due omicidi, Giuliano e Ambrosoli, nello stesso luglio 1979, in contesti diversi, Palermo e Milano, ma entrambi emblematici e legati tra loro: chi cercava e toccava il denaro della mafia doveva essere soppresso. Si trattava del “Follow the money”, quella pista investigativa inaugurata da Giuliano che divenne poi la cifra stilistica delle indagini di Giovanni Falcone.

Sempre nel 1979, il 25 settembre, la mafia uccise a Palermo il giudice Cesare Terranova, già giudice istruttore negli anni ’60, e con lui il maresciallo Lenin Mancuso. Anche questo evento rientrò in quella stagionedi attacchi ai rappresentanti della giustizia. Nel complesso, la fine degli anni ’70 fu un periodo nero: oltre ai citati, ricordiamo che nel maggio 1978 fu assassinato il militante Peppino Impastato, 9 maggio, caso isolato di attivista ucciso durante il sequestro Moro che ne oscurò la notizia della morte, e nell’agosto 1977 cadde il colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo, ucciso il 20 agosto a Ficuzza dai Corleonesi. Dunque, anche in quegli anni troviamo omicidi mafiosi eccellenti in piena estate, ancora una volta segno che la “pausa estiva” non esisteva nei piani criminali: piuttosto, a dettare i tempi erano le opportunità e le necessità strategiche interne alle cosche.

Sul fronte camorristico napoletano, gli anni ’70 videro la riorganizzazione della Camorra in nuove forme: Raffaele Cutolo fondò la Nuova Camorra Organizzata (NCO) verso fine decennio. Nel 1978-79 iniziarono le faide di camorra: omicidi di affiliati riempirono la cronaca nera campana (come l’eliminazione del boss Michele Zaza sfiorata nel 1978 e riuscita poi negli ’90). Un evento di quella stagione drammatico, benché autunnale, fu l’omicidio del giovane giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla Camorra il 23 settembre 1985 per i suoi articoli scomodi. Negli anni ’70 però, la Camorra non aveva ancora preso di mira personalità istituzionali di rilievo nei mesi estivi e le sue guerre erano più interne oppure rivolte a imprenditori e uomini delle forze dell’ordine.

Nel frattempo, in Calabria, dal 1975 al 1977 imperversò la Prima guerra di ’Ndrangheta tra clan di Reggio Calabria, con circa 300 morti. Molti regolamenti di conti avvennero d’estate come, ad esempio, il boss Antonio Macrì che fu ferito a morte in un agguato nel gennaio 1975, ma la scia proseguì per anni, toccando picchi nel periodo estivo con imboscate spettacolari sulla Statale 106 ionica. Questo conflitto ‘ndranghetista rimase però circoscritto e poco noto al grande pubblico, anche perché la ’Ndrangheta, a differenza della mafia siciliana, evitava bersagli “eccellenti” fuori dalle faide fino a tempi più recenti.

Riassumendo gli anni ’60-’70: in Italia le mafie, specie quella siciliana, preparano il terreno agli anni delle stragi eliminando sistematicamente figure di opposizione e rivali interni. Molti omicidi chiave avvennero nei mesi estivi come Ciaculli a giugno ’63; Giuliano e Ambrosoli a luglio ’79; Russo ad agosto ’77; Russo, Terranova e Mancuso a fine estate. Ciò fu più frutto delle contingenze che di una scelta stagionale preordinata. È interessante però notare come nell’estate 1979 vi sia stata quasi una sincronia di attacchi mafiosi su fronti diversi d’Italia, segno di un periodo particolarmente turbolento e prodromico agli accadimenti degli anni ‘80 e ‘90.

Un’analisi storica dei delitti mafiosi estivi

“Tranquillo, ora siamo d’inverno. La mafia uccide solo d’estate”. Siamo ancora alle prese con la “bugia bianca” pronunciata dal padre per rassicurare il figlio Arturo, spaventato dalla violenza mafiosa nella Palermo degli anni ’70-’90 tratta dal film La mafia uccide solo d’estate (2013) di Pierfrancesco “Pif” Diliberto. Ma proprio il giovane Arturo, all’inizio degli anni ‘80, si rese conto che la mafia non ha stagioni proibite e che le sue scie di sangue scorrono tutto l’anno, inverno incluso. Proseguiamo quindi nella nostra analisi, lungo la strada che, dagli anni ‘80, ci porta al nuovo millennio.

Anni ’80: la guerra di mafia e le stragi estive

Gli anni ’80 in Italia furono caratterizzati da due fenomeni intrecciati: la seconda guerra di mafia in Sicilia, scatenata dai Corleonesi per il dominio su Cosa Nostra, e la reazione dello Stato con il pool antimafia e il Maxi-processo. Fu un decennio di sangue, con numerosi omicidi eccellenti che sono rimasti impressi nella memoria collettiva. Il nuovo decennio si aprì con un omicidio eclatante, quello di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana, che domenica 6 gennaio 1980 a Palermo, mentre si recava a messa con la moglie Irma Chiazzese, la figlia Maria e la suocera Franca, fu freddato da una serie di colpi detonati da un revolver calibro 38 che attraversarono il finestrino dell’auto in cui si trovava.

La seconda guerra di mafia esplose tra il 1981 e il 1983: i Corleonesi di Totò Riina e Bernardo Provenzano fecero eliminare centinaia di membri delle famiglie “perdenti”, i Bontate, gli Inzerillo, i Badalamenti e altri. Gran parte di queste uccisioni riguardò mafiosi stessi, quindi una faida interna, avvenute in ogni periodo dell’anno. Ma la furia dei Corleonesi si rivolse contro i simboli dello Stato.

Nel 1982 si verificarono due omicidi clamorosi: il segretario regionale del PCI Pio La Torre fu crivellato a Palermo il 30 aprile 1982 e il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, prefetto antimafia, venne assassinato insieme alla giovane moglie Emanuela Setti Carraro il 3 settembre 1982. Questi eventi, primavera e fine estate, continuano a segnalare una strategia: il colpire quando necessario, senza attendere oltre. Dopo l’omicidio Dalla Chiesa, l’antimafia conobbe un momento di smarrimento, ma sembrò non arrendersi.

Un attacco estivo di grande risonanza fu l’attentato di via Pipitone Federico a Palermo: il 29 luglio 1983 un’autobomba squarciò l’edificio dove abitava il giudice istruttore Rocco Chinnici, uccidendo lui, due carabinieri di scorta e un portiere. Si salvò solo Giovanni Paparcuri, il suo autista. Chinnici era il fondatore del pool antimafia e aveva ispirato giovani magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La mafia lo eliminò in piena estate, con una modalità eclatante: una carica di esplosivo sotto casa posizionato all’interno di una Fiat 126 verde. Il suo omicidio fu precursore delle stragi con autobomba che torneranno tragicamente un decennio dopo. L’omicidio Chinnici dimostrò che Cosa Nostra non temeva l’attenzione mediatica: colpì a fine luglio, nel cuore di Palermo, generando indignazione e paura mentre la città era semideserta per le ferie.

A Palermo, l’estate 1985 fu una delle più terribili mai vissute dalla città, definita “una delle peggiori stagioni di violenza mafiosa”. Tutto iniziò sul finire di luglio 1985: il 28 luglio il commissario di polizia Giuseppe “Beppe” Montana, capo della sezione Catturandi, venne ucciso a colpi di pistola sulla spiaggia di Porticello, davanti alla fidanzata, durante un momento di relax dopo una giornata di lavoro. Il 6 agosto 1985 la mafia sferrò un altro colpo: un commando armato di kalashnikov tese un’imboscata in via Croce Rossa al vicequestore Antonino Cassarà, nuovo capo della squadra mobile, crivellando di proiettili lui e l’agente Roberto Antiochia. In quell’occasione si salvò l’agente di Polizia Natale Mondo, che fu ucciso dalla mafia nel gennaio 1988. Fu una vera strage in pieno giorno: decine di colpi. Cassarà morì tra le braccia della moglie e sotto gli occhi della figlia piccola. L’estate ’85 lasciò Palermo attonita e demoralizzata: in dieci giorni la questura aveva perso le sue figure chiave. Quell’anno il senso di impunità della mafia raggiunse l’apice. Non a caso, proprio da quelle tragedie ripartì la riscossa dello Stato: il giudice Antonino Caponnettoarrivò a Palermo per guidare il pool antimafia rimasto orfano di Chinnici e, sebbene dopo la strage del 6 agosto 1985 si fosse diffuso lo sconforto, in realtà la reazione istituzionale stava maturando. Ma fu nell’autunno del 1986 che la mafia dimostrò, in maniera eclatante, che il suo operato non conosceva stagionalità e nemmeno onore. Il 7 ottobre di quell’anno uccise Claudio Domino, un innocente bambino di 11 anni, a riprova che, contrariamente a quanto asserito dagli stessi mafiosi e da un gruppo di nostalgici sostenitori della “vecchia mafia buona”, uccideva donne e bambini. Sempre negli anni ‘80, ancora una volta nel periodo estivo, Cosa Nostra compì omicidi dimostrativi, contro imprenditori che avevano deciso di non abbassare il capo di fronte alle richieste di estorsione o decisero di collaborare con le forze dell’ordine. Ricordiamo, a tal proposito, l’uccisione di Carmelo Iannì, avventa nel 1980 e quella di Vincenzo Spinelli, avvenuta nel 1982.

Sempre negli anni ’80, la ’Ndrangheta cominciò a colpire bersagli più istituzionali. Un caso esemplare fu l’omicidio di Lodovico Ligato, ex parlamentare DC e già presidente delle Ferrovie dello Stato: Ligato fu assassinato a Reggio Calabria il 27 agosto 1989 con 26 colpi di pistola davanti casa sua. Era coinvolto in scandali sugli appalti e la sua eliminazione, ordinata dai boss calabresi, rappresentò uno dei primi omicidi “eccellenti” commessi dalla ’ndrangheta in ambito politico-economico. Pochi giorni prima, il 18 agosto 1989, un fatto ancor più eclatante era accaduto in Colombia: il candidato liberale alla presidenza Luis Carlos Galán fu assassinato durante un comizio pubblico, colpito a morte davanti a 10 mila persone per ordine dei signori della droga Pablo Escobar e Gonzalo Rodríguez Gacha. Quel delitto scosse il mondo e segnò l’apice della guerra dei cartelli della cocaina contro lo Stato colombiano. Quell’estate del 1989 vide dunque attacchi mafiosi micidiali in contesti diversissimi: dalle strade calabresi a quelle sudamericane. In Italia, l’omicidio Ligato confermò che la mafia calabrese era ormai potente quanto Cosa Nostra nel controllare pezzi di economia e politica.

Per completare il quadro degli anni ’80, a Napoli infuriò la faida di camorra tra NCO e NF (Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo contro Nuova Famiglia, cartello anti-Cutolo). Questa guerra culminò nel 1982-83 con decine di omicidi, ma colpì perlopiù affiliati e parenti, inclusi efferati agguati come la strage di Torre Annunziata del giugno 1984. Anche la Camorra quindi, non sospese la sua attività omicida d’estate. Un altro delitto orrendo fu l’omicidio, avvenuto nella primavera 1983, della piccola Simonetta Lamberti, 11 anni, figlia di un giudice e uccisa a Cava de’ Tirreni in un attentato camorristico: sebbene avvenuto il 29 maggio 1982, fu preludio di quella stagione di violenza. Verso la fine del decennio la Camorra riorientò i suoi metodi, ma alcuni clan (Casalesi) continuarono nei primi ’90 con omicidi di amministratori locali, sacerdoti e giornalisti.

In Giappone, gli anni ’80 portarono una sanguinosa faida interna allo Yamaguchi-gumi (1985-1989) dopo l’uccisione del boss Masaru Takenaka (gennaio ’85). Gli scontri tra yakuza provocarono attentati anche in pubblico: ad esempio, il 5 gennaio 1989 il nuovo leader della Yamaguchi-gumi, Kazuo Nakanishi, fu ferito gravemente a Kobe. Ma per restare su date estive il 28 agosto 1997 venne assassinato a colpi di pistola Masaru Takumi, potente numero due (wakagashira) dello Yamaguchi-gumi, in un hotel di Kobe. Questo omicidio, pur essendo negli anni ’90 – ma ne parliamo qui in tema Yakuza – avvenne per mano di un clan dissidente e causò anche la morte di un passante. Dunque anche la mafia giapponese, sebbene meno incline a atti plateali contro lo Stato, non ha evitato regolamenti di conti estivi quando c’è stata l’opportunità.

Anni ’90: le grandi stragi estive in Italia e la violenza dei cartelli all’estero

I primi anni ’90 rappresentano un punto di svolta sia per la mafia italiana che per le organizzazioni criminali all’estero. Nell’agosto del 1981, Cosa Nostra decise di uccidere Libero Grassi, imprenditore palermitano che denunciò pubblicamente e mediaticamente il suo no alle richieste di estorsione. Ma proprio in Italia, il 1992-93 fu il biennio delle stragi di mafia contro lo Stato, con omicidi e attentati di portata senza precedenti, concentrati proprio tra primavera ed estate. All’estero, intanto, i cartelli della droga in Colombia e Messico scatenarono campagne terroristiche con assassini di politici e massacri di civili, molti dei quali occorsi nei mesi estivi.

Il 1992 è ricordato in Italia come l’anno delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Dopo il Maxi-processo, conclusosi nel gennaio 1992 con condanne definitive ai boss, Cosa Nostra pianificò la sua vendetta frontale. Il 23 maggio 1992 un potentissimo ordigno di oltre 400 kg di esplosivo fece saltare in aria un tratto dell’autostrada A29 presso Capaci, mentre transitava la colonna blindata del giudice Giovanni Falcone. Nell’attentato di Capaci persero la vita Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, anch’ella magistrato, e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. L’immagine dello scenario di devastazione sull’autostrada, un cratere enorme e auto ridotte a rottami, sconvolse l’Italia e fece il giro del mondo. Meno di due mesi dopo, il 19 luglio 1992, Cosa Nostra colpì di nuovo: una Fiat 126 verde carica di tritolo esplose sotto casa della madre del giudice Paolo Borsellino in via d’Amelio a Palermo, uccidendo Borsellino e cinque agenti di scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli.

Quelle due stragi provocarono un’ondata di indignazione popolare senza precedenti, con folle ai funerali e portarono al famoso grido di “fuori la mafia dallo Stato”. Paradossalmente i dati statistici ci dicono che l’estate in generale non era la stagione più “calda” per i delitti mafiosi, ma il 1992 fece eccezione, concentrando tra maggio e luglio quei due attentati e altri fatti perché, poche settimane dopo, il 17 settembre fu ucciso anche il giornalista Beppe Alfano a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. In quei mesi del 1992, la mafia volle massimizzare l’impatto: colpire durante l’estate, quando l’attenzione internazionale era alta: colpire Falcone e Borsellino, figure conosciute in tutto il mondo, significava lanciare un messaggio di sfida totale.

Il 1993 fu l’anno della coda della strategia stragista dei corleonesi. Nonostante l’arresto di Riina avvenuto a gennaio, i suoi sodali ordinarono una serie di attentati “continentali” contro il patrimonio artistico e civile dell’Italia, per costringere lo Stato a più miti consigli sulla gestione dei mafiosi detenuti. Anche questi attacchi avvennero nella tarda primavera-estate: la notte del 27 maggio 1993 un’autobomba in via dei Georgofili a Firenze, uccise 5 persone tra cui 2 bambini, e ne ferì 48, devastando la Torre dei Pulci e danneggiando irreparabilmente diverse opere d’arte. Il 27 luglio 1993, quasi in contemporanea, esplosero altre bombe: a Milano in via Palestro e a Roma presso le chiese di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro. La strage di via Palestro a Milano del 27 luglio uccise 3 vigili del fuoco, un vigile urbano, un passante e ferì 12 persone. Le esplosioni a Roma nella notte tra 27 e 28 luglio ferirono in totale 22 persone e danneggiarono le basiliche, fortunatamente senza causare vittime. Queste bombe di fine luglio ’93 segnarono l’apice della follia stragista di Cosa Nostra sul continente dopodiché, anche per il forte giro di vite investigativo, la strategia terroristica fu abbandonata. Ma va sottolineato: tra maggio e luglio 1993 la mafia siciliana fece fuoco e fiamme, portando la morte nel cuore delle città proprio in estate, quando la gente passeggiava tranquilla. L’impatto psicologico fu enorme: l’estate ’93 per molti italiani fu vissuta con angoscia, sentendosi bersaglio di un nemico interno pronto a colpire ovunque.

Dopo il 1993, la mafia, complice l’arresto dei capi e le nuove normative come il carcere duro del 41-bis, cambiò strategia. Si pose fine alla stagione delle stragi, privilegiando la sommersione e gli affari economici. Ciò portò a una drastica diminuzione degli omicidi “eccellenti” nei decenni successivi. Non che le cosche rinunciassero del tutto al delitto: ma da metà anni ’90 in poi, in Italia, i pochi omicidi di rilievo furono mirati e circoscritti. Ad esempio, la Camorra casalese uccise il parroco anticamorra don Giuseppe Diana nel marzo 1994 e Cosa Nostra eliminò il parroco antimafia don Pino Puglisi il 15 settembre 1993, nel giorno del suo 56º compleanno.

Per trovare un evento mafioso rilevante in estate dopo il ’93, bisogna guardare alla ’ndrangheta che, silenziosamente prosperata, fece parlare di sé in modo cruento fuori dai confini nazionali: la cosiddetta strage di Ferragosto a Duisburg fu l’epilogo internazionale di una faida partita a San Luca (Calabria) nel 1991 e riesplosa nel 2006: l’omicidio della giovaneMaria Strangio a Natale 2006 aveva innescato vendette culminate sei anni dopo in Germania che portarono ai sei morti crivellati nelle auto fuori dal ristorante “Da Bruno”. L’evento fece scalpore mondiale: mai la mafia calabrese aveva colpito così platealmente fuori dall’Italia. La scelta del 15 agosto, ricorrenza di Ferragosto, fu probabilmente dettata dalle abitudini delle vittime, sorpresi dopo una festa di compleanno, ma colpire in un giorno di festa sottolineò la ferocia spietata della faida.

Nel frattempo, guardando fuori dall’Italia, negli anni ’90, troviamo alcuni degli episodi più sanguinosi nella storia delle mafie globali, molti dei quali occorsi in mesi estivi. Dopo l’assassinio Galán del 1989 già citato, la Colombia visse altre tragedie: nel luglio 1994 fu ucciso un altro candidato presidenziale, Álvaro Gómez Hurtado, in quel caso da ambienti paramilitari di destra in un contesto di narco-politica. Sempre in Sud America, un caso particolare fu l’omicidio, in estate, di una figura insolita, Andrés Escobar, calciatore colombiano, assassinato il 2 luglio 1994 a Medellín da sicari legati alle scommesse clandestine, come ritorsione per un suo autogol ai Mondiali. Un fatto minore nel quadro generale, ma indicativo di un clima di violenza diffusa in cui la vita umana valeva poco di fronte agli interessi criminali.

Fu tuttavia il Messico, dagli anni 2000 in poi, a divenire teatro di violenze inaudite da parte dei cartelli della droga, con massacri anche perpetrati d’estate. Un evento emblematico fu il massacro di San Fernando: il 24 agosto 2010, nello stato messicano di Tamaulipas, sicari del cartello Los Zetas sequestrarono e massacrarono 72 migranti centro-sudamericani, trovati poi in una fossa comune. L’eccidio fu scoperto grazie al racconto di un unico sopravvissuto ferito. I migranti, tra cui molte donne, furono uccisi per aver rifiutato di lavorare per il cartello o di pagare un riscatto. L’episodio è considerato la più grave atrocità commessa dai narcos messicani fino ad allora. Non restò un caso isolato: la guerra tra cartelli in Messico ha prodotto altre stragi, come un secondo massacro a San Fernando nell’aprile 2011 con 193 vittime. I cartelli non guardano a stagioni: colpiscono quando possono, spesso legando la violenza a messaggi intimidatori verso lo Stato o i gruppi rivali. Molti giornalisti coraggiosi e funzionari sono stati assassinati in estate: basti ricordare il giornalista Javier Valdez, cronista del narcotraffico, freddato a Culiacán il 15 maggio 2017 in pieno giorno.

Anche in ambiti diversi dal narcotraffico si registrano omicidi mafiosi internazionali estivi: in Russia, diversi giornalisti investigativi e imprenditori sono stati uccisi, sebbene spesso in autunno/inverno, ad esempio Anna Politkovskaja fu uccisa ad ottobre 2006. In Cina e Hong Kong, le Triadi hanno compiuto omicidi soprattutto all’interno di faide tra bande o in regolamenti di conti nel mondo del gioco d’azzardo, con casi distribuiti nell’anno. Ad esempio, nella Hong Kong degli anni ’90 vi furono sanguinosi scontri tra gang rivali, uno degli episodi noti fu il cosiddetto massacro di Macau del 1997 tra gruppi legati ai casinò, avvenuto a luglio di quell’anno, con l’uccisione di un boss triadista. Tuttavia, la rilevanza mediatica di tali episodi è inferiore, e spesso catalogata come crimine organizzato senza connotazione “mafiosa” politica.

Va inoltre citato un raro esempio di mafia giapponese che colpisce figure pubbliche: il 17 aprile 2007, il sindaco di Nagasaki Icchō Itō fu assassinato a colpi di pistola da un membro della yakuza Yamaguchi-gumi, a causa di un rancore per un rimborso danni negato. Questo fatto scosse il Giappone, un paese dove le armi da fuoco sono quasi bandite, e dimostrò che perfino la yakuza, di solito restia a sfidare apertamente le istituzioni, poteva arrivare a gesti estremi contro politici locali.

In sintesi, gli anni ’90 e 2000 ci offrono un quadro comparativo netto: in Italia la mafia ha ridotto gli omicidi visibili dopo l’estate ’92-’93, preferendo infiltrarsi nell’economia; all’estero, invece, nuove mafie, narcotrafficanti, mafie postsovietiche e simili, hanno aumentato la violenza, con massacri e delitti eccellenti che non risparmiano affatto i mesi estivi. Nel mondo globalizzato non esiste più un agosto in cui i boss vanno in vacanza: anzi, come visto a Duisburg 2007 o in Messico 2010, proprio ad agosto sono avvenute stragi di risonanza mondiale.

Confronto tra Italia e resto del mondo: stagionalità mafiosa a confronto

Dal nostro excursus storico emerge che la stagionalità degli omicidi mafiosi è perlopiù un mito, o meglio una coincidenza in alcuni momenti chiave e territori. In Italia, come hanno rilevato gli studiosi, non esiste un picco estivo di delitti mafiosi: nel 1992-2016 i morti di mafia si sono distribuiti in modo quasi omogeneo nelle quattro stagioni. Anzi, a Palermo negli anni ’90 solo il 19% degli omicidi avvenne d’estate, contro percentuali maggiori in primavera e inverno. Questo dato sorprende pensando a Falcone e Borsellino uccisi in maggio e luglio ’92 a riprova che quelle furono eccezioni eclatanti. Per assurdo, proprio gli anni raccontati nel film di Pif videro a Palermo più sangue in primavera (37%) che in estate (meno del 18%). Dunque, la rassicurazione del padre di Arturo, “solo d’estate”, era davvero una bugia bianca: nel mondo reale la mafia uccide in tutte le stagioni e, dati alla mano, a Palermo gli inverni e le primavere dei ’90 furono più pericolosi dell’estate.

Strategicamente, i mafiosi sanno scegliere il timing: non tanto per il meteo, quanto per il contesto istituzionale e operativo. Se colpiscono d’estate, è perché in quel momento conviene o è fattibile.

Guardando ad altri Paesi, vediamo che nessuna mafia estera “rispetta le vacanze”. La mafia italo-americana, nei suoi anni di piombo, il periodo ’20-’30 del secolo scorso, eliminava rivali in base alle opportunità: Galante a luglio ’79, ma Castellano a dicembre ’85, ad esempio. I cartelli latinoamericani hanno ucciso figure chiave in ogni mese: il ministro colombiano Lara Bonilla nell’aprile 1984, il cardinale messicano Posadas Ocampo il 24 maggio 1993, la giornalista messicana Miroslava Breach nel marzo 2017. Di sicuro, nei Paesi con clima torrido, i mesi estivi spesso corrispondono alle vacanze politiche, e i narcos ne hanno talvolta approfittato: si pensi all’ondata di violenze in Messico durante l’estate 2018, alla vigilia delle elezioni generali di luglio, con decine di candidati locali assassinati. O ancora, al caso dei 43 studenti desaparecidos a Iguala in Messico, nel settembre 2014, che evidenziò come i cartelli non si fermino mai.

Un elemento comparativo è la tipologia di vittime: in Italia, specialmente nei decenni ’70-’90, spiccano tra i caduti estivi magistrati, forze dell’ordine, politici e giornalisti impegnati contro la mafia, a testimoniare la sfida frontale allo Stato quando si sente braccata. All’estero, ad esempio in Messico e Colombia, accanto a figure istituzionali come giudici, politici e poliziotti, troviamo moltissimi civili innocenti colpiti indiscriminatamente: dal cardinale Juan Jesús Posadas Ocampo, arcivescovo di Guadalajara, ucciso per errore scambiato per un boss nel maggio ’93, ai migranti massacrati nell’agosto 2010 dai narcos, fino alle stragi di intere comunità, come l’attentato di via dei Georgofili in Italia, che uccise una famiglia di turisti. La mafia siciliana tradizionale fino agli anni ’80 cercava di evitare vittime collaterali, salvo eccezioni. Questa “regola” saltò proprio nell’estate ’92-’93, e all’estero è saltata da tempo: le mafie moderne, specie quelle del narcotraffico, non hanno remore a compiere stragi di massa e spesso scelgono bersagli dove sanno di fare terrore mediatico, a prescindere dal periodo.

In conclusione, possiamo affermare che “la mafia uccide solo d’estate” è un titolo ironico, non una realtà statistica. La mafia uccide quando vuole e chi vuole, se non viene adeguatamente contrastata. Oggi le mafie italiane preferiscono in genere la corruzione e la sommersione alla violenza plateale; ciò si traduce in meno omicidi e soprattutto omicidi sparsi senza stagione. Ad esempio, l’agguato di ’ndrangheta al Nord, l’omicidio di Marcello Bruzzese, fratello di un pentito, avvenuto a Pesaro il 25 dicembre 2018, dimostra che se vogliono mandare un messaggio scelgono anche il giorno di Natale. Al contrario, come evidenziava l’analisi demografica citata, negli ultimi decenni a Palermo l’estate è stata quasi la stagione più sicura in termini di omicidi mafiosi, un paradosso, se vogliamo.

Ciò non deve però tranquillizzarci troppo: significa solo che la mafia colpisce di meno allo scoperto, non che sia sparita. E quando decide di tornare alla violenza, non guarda il calendario. Lo abbiamo visto con l’omicidio a sangue freddo dell’attivista maltese anti-corruzione Daphne Caruana Galizia, uccisa da un’autobomba il 16 ottobre 2017.

In definitiva, se Arturo chiedesse oggi “la mafia ucciderà anche noi?”, la risposta onesta non farebbe riferimento all’estate o all’inverno. La risposta dovrebbe essere: la mafia uccide quando pensiamo di averla dimenticata. Perciò l’attenzione deve restare alta tutto l’anno. Dunque a livello narrativo e simbolico, l’accostamento “mafia-estate” ha un suo perché: l’estate, stagione di luce, in queste vicende diventa stagione di buio e morte, quasi a infrangere l’innocenza delle vacanze. Proprio per questo è necessario mantenere alta la guardia tutto l’anno: contrastando le mafie sul piano giudiziario, economico e culturale 365 giorni l’anno, senza abbassare mai l’attenzione. Non sono cambiate le armi utilizzate dalle mafie, che resta un’organizzazione criminale che si è evoluta, anche se non spara con la stessa facilità dei decenni precedenti. La prima arma rimane quella del controllo del territorio, su cui governano con l’intimidazione, il terrore e la corruzione, innestandosi nel tessuto sociale e politico. La seconda quella della sua grande disponibilità economica derivante dal malaffare, come il traffico di sostanze stupefacenti, una vera piaga della società che, ancora oggi, sta distruggendo le nuove generazioni come già fece negli anni ‘70. Quella disponibilità economica che oggi le permette di sedere, a livello globale, al tavolo in cui si decidono, proprio a seguito delle scelte economico-finanziarie, i nostri destini. Se negli anni ’90 l’estate siciliana si tingeva di rosso, oggi possiamo dire che nessuna stagione è più favorevole per la mafia, perché la vigilanza e la coscienza antimafiosa non devono andare in vacanza. Questo, in fondo, è il miglior rassicurante insegnamento da consegnare ad Arturo e a tutti noi ricordandoci, però, che il nostro compito è quello di essere in prima linea perché, seppur Giovanni Falcone affermò che “la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine“, oltre al contrasto delle forze dell’ordine e degli inquirenti, è necessaria una rivoluzione culturale che coinvolga tutti i cittadini ma che, ancora oggi, non è stata portata a termine.

SETTEMBRE 2025 L’ALTRO PARLANTE di Roberto Greco

- La MAFIA

- CAMORRA

- CAMORRA – ESPONENTI

- COSA NOSTRA

- COSA NOSTRA E ‘NDRANGHETA A CONFRONTO

- CRONOLOGIA MAFIA E ANTIMAFIA

- I BASILICHI

- ‘NDRANGHETA

- ‘NDRANGHETA IN LOMBARDIA

- SACRA CORONA UNITA

- SOCIETÀ FOGGIANA (QUARTA MAFIA)

- STIDDA