video INTERVISTA – BORSELLINO: “Come disse Cassarà siamo cadaveri che camminano”

“Non sono né un eroe né un Kamikaze, ma una persona come tante altre. Temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa, non so quello che succederà nell’aldilà. Ma l’importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento… Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno”. P.B

- PAOLO BORSELLINO la morte, ospite annunciato

- SAPEVA DI ESSERE NEL MIRINO

- CRONACA DI UNA STRAGE ANNUNCIATA. Le testimonianze

- UNA MORTE ANNUNCIATA

- ANTONIO DI PIETRO: “ I tre motivi del perchè hanno ammazzato il giudice Borsellino”

- TUTTI I PIANI PER UCCIDERE PAOLO BORSELLINO

- NEL MIRINO DEI MADONIA DAGLI ANNI ’70

- ANTONINO GIUFFRÉ: “Quando decidemmo di uccidere Falcone e Borsellino…” AUDIO

- GIOVANNI BRUSCA: “Borsellino nel mirino di un fucile di precisione” AUDIO

- PAOLO BORSELLINO DIVENTA IL NEMICO NUMERO UNO PER I BOSS MAFIOSI

- RIINA: BORSELLINO ERA INTERCETTATO

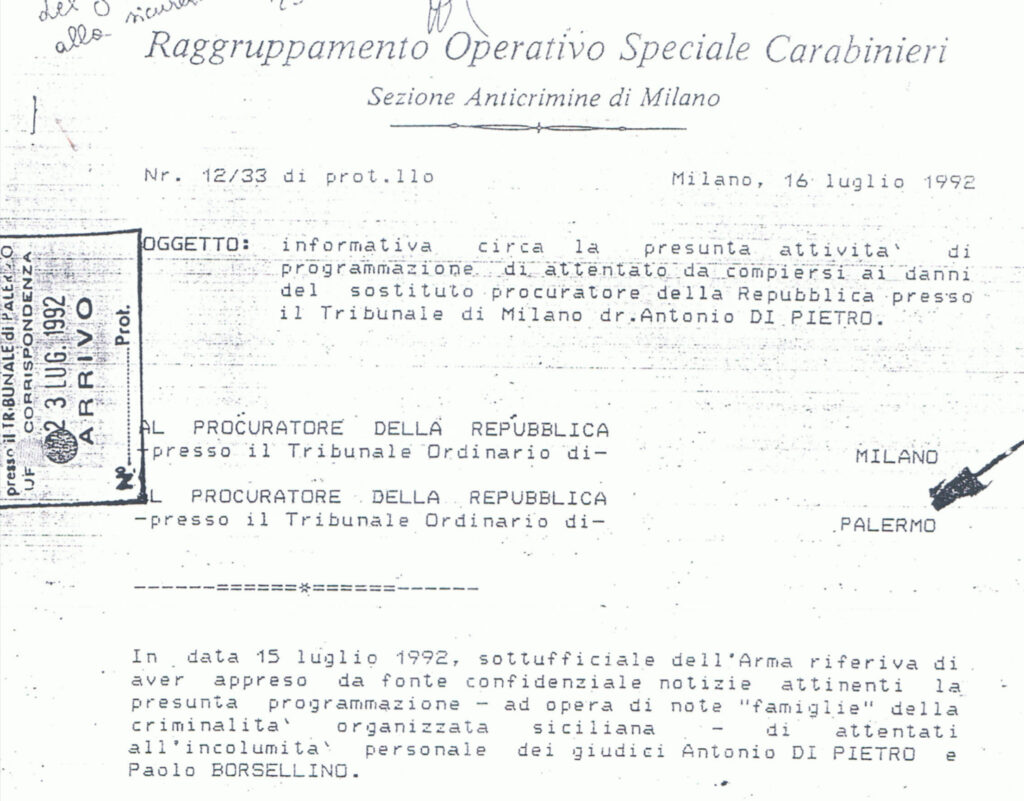

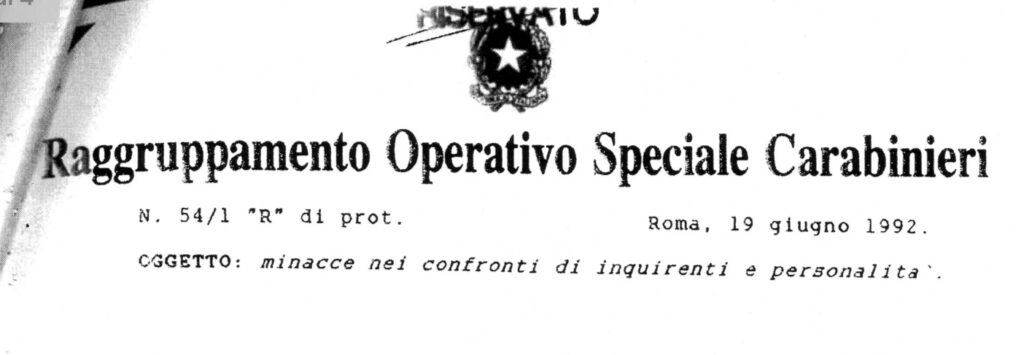

- RAPPORTO RISERVATO dei ROS un mese prima di Via D’Amelio

- BORSELLINO SCOPRE CHE É ARRIVATO IL TRITOLO DESTINATO A LUI

- FIAMMETTA BORSELLINO: una corsa contro il tempo dopo aver saputo che era arrivato il tritolo per lui – VIDEO

- VIOLANTE: «L’ultima volta che vidi Borsellino già sapeva di non avere più tempo»

- DI PIETRO: “Ero ai funerali di Giovanni Falcone. Paolo Borsellino mi si avvicinò e mi disse: Tonì, facciamo presto, abbiamo poco tempo.”

- UMBERTO SINICO:”Borsellino scelse di sacrificarsi. Sapeva che preparavano l’attentato”

- BORSELLINO, 5 giorni prima della strage, ai colleghi: «Approfondite mafia-appalti!»

- BORSELLINO MI DISSE: “Confessami mi sto preparando”

- ANTONINO CAPONNETTO: “Mi disse che non ci saremmo più rivisti” – VIDEO

- “Sapevo che avrebbero ucciso Borsellino e non ho fatto altro che scattare immagini”

- QUEGLI OCCHI DI UN UOMO CHE GUARDA LA PROPRIA MORTE

- MANFREDI BORSELLINO: quel 19 luglio…

- FUNERALI SENZA LACRIME DI STATO

L’informativa

Il Rapporto

Il Rapporto

- UOMINI SOLI – PAOLO BORSELLINO

- FIAMMETTA BORSELLINO: “LA VERITA’ DISATTESA PARTE DA QUEI 57 GIORNI”

- FIAMMETTA BORSELLINO E QUEI 57 GIORNI DI MIO PADRE INASCOLTATO DAI COLLEGHI – VIDEO

- FIAMMETTA BORSELLINO: “DOPO CAPACI MIO PADRE ERA IN UNO STATO DI PROSTRAZIONE E …”- VIDEO

- AGNESE BORSELLINO: “NON RIESCE A TROVARE IL TEMPO PER LA FAMIGLIA”

- IN QUEI 57 GIORNI CHE LO SEPARANO DALLA MORTE

- MAI ASCOLTATO IN QUEI 57 GIORNI

- IL NO A SCOTTI CHE LO AVEVA PUBBLICAMENTE INDICATO PER LA SUPERPROCURA

- LA SUA DISPERATA CORSA CONTRO IL TEMPO

- I GIORNI DI GIUDA – L’ULTIMO INTERVENTO DI PAOLO BORSELLINO

- LA BELLEZZA DEL FRESCO PROFUMO DI LIBERTÀ

- CAUSE DI MORTE IN QUEI 57 GIORNI

- COSA NOSTRA SI RUPPE LE CORNA

- CINQUE GIORNI PRIMA DELLA STRAGE, AI COLLEGHI:”APPROFONDITE MAFIA-APPALTI”

- GLI SCONTRI CON IL PROCURATORE DI PALERMO GIAMMANCO

- GLI ULTIMI 57 GIORNI DI PAOLO BORSELLINO

- L’AGENDA ROSSA DI PAOLO BORSELLINO

- L’ULTIMO ABBRACCIO DI PAOLO BORSELLINO AD ANTONINO CAPONNETTO

- L’ULTIMO INTERROGATORIO

- LE ORE CHE PRECEDETTERO LA STRAGE

- IL DISCORSO IN MEMORIA DELL’AMICO GIOVANNI – VIDEO

- IL MISTERO DELLA TELEFONATA

- LETTERA AD UNA LICEALE DI PADOVA

- INTERVENTO PUBBLICO DOPO CAPACI

- INTERVISTA 19.5.1992

- INTERVISTA 24.6.1992

- INTERVISTA 13.7.1992

- PAOLO BORSELLINO – MAFIA E POLITICA

- LA STORIA DI VIA D’AMELIO IN QUATTRO RACCONTI

“Sul lungomare di Carini, il giorno prima di morire, Paolo mi disse che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, della quale non aveva paura, ma sarebbero stati i suoi colleghi e altri a permettere che ciò potesse accadere” A.B

AGNESE BORSELLINO: “NON RIESCE A TROVARE IL TEMPO PER LA FAMIGLIA”

“Carte, solo carte. Finisce in ufficio e torna a casa con la borsa piena di documenti da leggere, telefonate da fare, appuntamenti da riordinare. Con me e i miei figli parla solo di notte, quando tutti gli altri dormono.

È diventato quasi una macchina. No, nessuno di noi gliene fa una colpa. Se trascura moglie e figli, ha motivi gravissimi, lo sappiamo bene.

In gioco ci sono cose troppo importanti. Si è reso conto, pur nella sua umiltà, che in quel momento è l’unico ad avere la capacità e la volontà di lavorare con questi ritmi massacranti.» La figlia LUCIA ricorda lo sforzo di mantenere alto il livello del suo impegno contro la mafia, nonostante i mille ostacoli messi sulla sua strada dal procuratore capo Giammanco. «Pur di continuare il suo lavoro è disposto ad accettare certi limiti che gli pone sempre più spesso Giammanco.

Gli costa un sacrificio doppio sapere che per motivi gerarchici è tenuto a raccontare al suo superiore i passi delle sue indagini, senza però ricevere in cambio, ne è convinto, lo stesso flusso di informazioni. Capisce che gli vengono nascoste conoscenze acquisite dall’ufficio, episodi che potrebbero interessarlo, anche fatti gravi.» (“L’agenda rossa di Paolo Borsellino”)

«Ricordo perfettamente che il sabato 18 luglio 1992 andai a fare una passeggiata con mio marito sul lungomare di Carini, senza essere seguiti dalla scorta. Paolo mi disse che non sarebbe stata la mafia a ucciderlo, della quale non aveva paura, ma sarebbero stati i suoi colleghi e altri a permettere che ciò potesse accadere. In quel momento era allo stesso tempo sconfortato, ma certo di quello che mi stava dicendo» AGNESE BORSELLINO

LUCIA BORSELLINO

- interviene al CSM

- giustizia non è ancora stata fatta

- mio padre quel giorno aveva l’agenda rossa

- vivo nell’ergastolo del dolore

- Le figlie di Borsellino, Cossiga, Sciascia: tre “suggestioni”

- Fabio Trizzino, marito di Lucia e legale di parte civile dei fratelli Borsellino

- Audio deposizioni ai processi

- Audizione 12.7.2016 alla Commissione Parlamentare Antimafia

I ricordi di FIAMMETTA BORSELLINO

- MIO PADRE IN QUEI 57 GIORNI

- MIO PADRE IN QUEI 57 GIORNI CI TENNE…

- GIORNI”

- FIAMMETTA BORSELLINO E QUEI 57 GIORNI DI MIO PADRE INASCOLTATO DAI COLLEGHI – VIDEO

- FIAMMETTA BORSELLINO: “DOPO CAPACI MIO PADRE ERA IN UNO STATO DI PROSTRAZIONE E …”- VIDEO

- IN QUEI 57 GIORNI CHE LO SEPARANO DALLA MORTE

In casa abbiamo sempre saputo che papà correva dei rischi, io sono cresciuta nella consapevolezza che poteva morire ogni giorno. Tutti gli anni Ottanta sono stati attraversati da lutti e delitti che ci hanno toccato da vicino, dal capitano Emanuele Basile al procuratore Gaetano Costa, dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa a Rocco Chinnici, da Beppe Montana a Ninni Cassarà (tutte vittime della mafia, uccise insieme a molte altre tra il 1980 e il 1985, ndr). Quando uscivo di casa con lui mi lanciavo in strada per prima, in modo che se qualcuno avesse sparato avrebbe colpito me al posto suo. Mi illudevo di poterlo salvare così, nella mia immaginazione era un eroe invincibile. A proteggerlo c’era la scorta, ma anche noi: io che nella mia ingenuità ero pronta a morire per lui, e tutta la famiglia che l’ha sempre accompagnato e sostenuto in ogni momento e scelta della sua e della nostra vita. Io ero la più piccola, e fino all’ultimo non ho mai abbandonato questo ruolo che piaceva sia a mio padre che a me. Avevamo un rapporto particolare perché a differenza di Lucia e Manfredi, sempre molto posati, studiosi e ubbidienti, io ero molto proiettata verso l’esterno, avevo un forte senso di indipendenza che poteva essere scambiato per ribellione: a 13 anni volevo viaggiare da sola, papà cercava di frenarmi e mi diceva: “Ma dove vai? Se poi m’ammazzano come fanno ad avvisarti?”. Era un modo per trattenermi, ma anche per esorcizzare il pericolo. E di prepararci a quello che poteva succedere: piccoli messaggi, lanciati di tanto in tanto, per non farci trovare impreparati.

Io intuivo che la tragedia era sempre dietro l’angolo, l’assoluta precarietà della sua e della nostra esistenza, ma il suo modo di mescolare la minaccia con la normalità è stata una forma di protezione nei nostri confronti. Anche dopo il 23 maggio, il giorno della strage di Capaci, pur nel dramma più totale abbiamo proseguito la vita di sempre. Com’era accaduto in passato di fronte agli altri omicidi, o alla tragedia del liceo Meli che segnò mio padre più di ogni altra. La morte di quei due studenti (Biagio Siciliano e Giuditta Milella, di 14 e 17 anni, ndr) travolti da un’auto della sua scorta la visse come la perdita due figli. Non si dava pace. Che lui potesse morire, e con lui qualcuno di noi, era nel conto; ma che venissero colpiti gli uomini della sicurezza, o addirittura degli estranei coinvolti casualmente, non poteva accettarlo.

Con questi pesi nel cuore è andato avanti, trovando la forza in noi che abbiamo camminato sempre al suo fianco, come un monolite inarrestabile. E lui ci aiutava sdrammatizzando. Ogni tanto scherzava: “Dopo che mi avranno ammazzato diventerete ricchi con i risarcimenti che lo Stato dovrà versare”. Oggi so che era un modo per farci capire quanto le istituzioni sarebbero state responsabili della sua dipartita.

L’estate del ‘92 volevo andare in Africa, ma un po’ per le apprensioni di mio padre e un po’ per la tragedia di Giovanni Falcone trovammo un compromesso: mi lasciò partire per l’Indonesia insieme alla famiglia del suo migliore amico, Alfio Lo Presti. Un altro spicchio di normalità, ritagliato nel momento più buio. Telefonavamo a casa ogni volta che potevamo, ma spesso non lo trovavamo, per lui erano giorni di lavoro incessante. Ho ancora davanti a me l’immagine di Alfio chiuso in una cabina che sbatte la cornetta contro il telefono e scoppia in lacrime, quando venimmo a sapere della strage. Poi l’incubo del ritorno verso casa. Il giorno in cui morì eravamo riusciti a parlare con papà quando in Italia era ancora molto presto, ma nella mia mente i ricordi si sovrappongono. Di sicuro ho cominciato a pensare, e lo penso ancora oggi, che quel viaggio potrebbe avermi salvato la vita. Perché se fossi stata a Palermo, dopo la domenica trascorsa al mare, probabilmente l’avrei accompagnato dalla nonna, e sarei morta con lui. Invece sono sopravvissuta, e per essere la donna che sono diventata ho dovuto affrontare un lungo percorso, seguendo il principale insegnamento di papà: fare il proprio dovere. Ho continuato a studiare, ho costruito il mio futuro gettando le basi per mettere su una famiglia. A 19 o 20 anni non puoi avere gli strumenti per comprendere appieno quello che ti sta accadendo intorno, il che non significa delegare ad altri la domanda di verità: noi quella l’abbiamo sempre chiesta, a partire dal 20 luglio 1992. Ma ci sono consapevolezze che si acquisiscono nel tempo.

Quando uscivo di casa la mattina con papà, lo precedevo sempre, così se qualcuno l’avesse voluto colpire, io gli avrei fatto da scudo. Mi illudevo di poterlo salvare così, nella mia immaginazione era un eroe invincibile. A proteggerlo c’era la scorta, ma anche noi: io che nella mia ingenuità ero pronta a morire per lui, e tutta la famiglia che l’ha sempre accompagnato e sostenuto in ogni momento. Io ero la più piccola, e fino all’ultimo non ho mai abbandonato questo ruolo che piaceva sia a mio padre che a me. Avevamo un rapporto particolare perché a differenza di Lucia e Manfredi, sempre molto posati, studiosi e ubbidienti, io ero molto proiettata verso l’esterno, avevo un forte senso di indipendenza che poteva essere scambiato per ribellione: a 13 anni volevo viaggiare da sola, papà cercava di frenarmi e mi diceva: “Ma dove vai? Se poi m’ammazzano come fanno ad avvisarti?”. Era un modo per trattenermi, ma anche per esorcizzare il pericolo. E di prepararci a quello che poteva succedere: piccoli messaggi, lanciati di tanto in tanto, per non farci trovare impreparati.

A noi, quel 19 luglio non ci è piombato addosso, eravamo stati preparati a quell’evento, non a parole vivevamo una quotidianità in cui non potevi renderti conto che Palermo, in quegli anni era in uno stato di guerra, con centinaia di morti non solo tra le forze dell’ordine ma anche tra i civili. Anche se non si è mai preparati alla morte di un padre.

Sembra brutto da dire, ma è stato un po’ come se fossimo preparati alla strage del 19 luglio in Via D’Amelio. Non sapevamo quando sarebbe successo, ma sapevamo che sarebbe successo. Ma prevedere una mazzata che ti sta per arrivare tra capo e collo non allevia il dolore che ti provoca. E per noi quel giorno è iniziata una devastazione, era come se avessero annientato anche noi.

Il rapporto con la morte: Sin da quando ero bambina è sempre stata una di famiglia. Vedere mio padre con la scorta, vedere morire i suoi amici, colleghi, giornalisti… ha fatto sì che per me fosse un pensiero sempre presente. Allo stesso tempo ho interiorizzato quello che diceva mio padre, ossia che bisogna comunque vivere. La paura è un fatto umano, ma bisogna farsi forza e andare avanti, perché la paura non diventi un ostacolo.

Rispetto alla paura mio padre diceva l’non è stabilire se uno l’ha o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio ma incoscienza.

Sapevamo di essere esposti anche noi come nucleo familiare ai rischi che il suo lavoro comportava, ma non abbiamo mai vissuto all’interno di una campana di vetro antiproiettile né mio padre ha mai voluto mettercene una sulla testa. Negli anni, crescendo, sono maturate nuove consapevolezze, purtroppo per niente piacevoli. Sembra brutto da dire, ma è stato un po’ come se fossimo preparati alla strage del 19 luglio in Via D’Amelio. Non sapevamo quando sarebbe successo, ma sapevamo che sarebbe successo. Ma prevedere una mazzata che ti sta per arrivare tra capo e collo non allevia il dolore che ti provoca. E per noi quel giorno è iniziata una devastazione, era come se avessero annientato anche noi”.

Dopo la strage di Capaci disse a mia madre: “La mafia ucciderà anche me quando i miei colleghi glielo permetteranno, quando Cosa nostra avrà la certezza che adesso sono rimasto davvero solo.

Non gradiva mai, in quei giorni, che noi famigliari ci muovessimo con lui. Diceva che eravamo a un punto di non ritorno e che dopo Capaci non aveva più Falcone a farli da scudo. Ci disse anche che non sarebbe più riuscito a mamma e a noi una vita normale.

“Paolo Borsellino sapeva di essere ormai nel mirino”

disse Antonino Caponnetto in un’intervista con Gianni Minà nel 1996, “soprattutto lo seppe negli ultimi giorni prima della sua morte.”

Per cinquantasette giorni e cinquantasette notti, Paolo Borsellino visse con la morte sulla spalla. Aveva un’unica via di scampo: il tempo, batterli sul tempo, prendere per la gola i Corleonesi prima che Totò Riina lo uccidesse. Per cinquantasette giorni e per cinquantasette notti, Paolo Borsellino non visse. Morì lentamente, settimana dopo settimana, ora dopo ora. Davanti a tutta Palermo. Che sapeva, presagiva… Il procuratore aggiunto chiudeva un’indagine e ne apriva un’altra, un’altra e un’altra ancora. Volava in Germania per seguire le tracce dei sicari del maresciallo Giuliano Guazzelli, assassinato ad Agrigento tre mesi prima. Partiva per Roma per ascoltare i segreti di un pentito di San Cataldo. Scendeva per ore alla procura generale per spiegare ai magistrati di Caltanissetta quale era la pista da imboccare per Capaci. <> confessò Paolo Borsellino al suo migliore amico. Era una corsa contro il tempo.

Doveva chiudere il cerchio intorno ai Corleonesi. L’uomo che poteva chiudere quel cerchio era arrivato. Era Asparino Mutolo, l’ultimo pentito della Cosa Nostra. Era in grado di aprire un varco nell’organizzazione criminale. Ma bisognava ascoltarlo subito, bisognava verbalizzare le sue dichiarazioni, bisognava prima capire e poi colpire. <> fece sapere Mutolo ai poliziotti e ai magistrati. Il procuratore capo della Repubblica di Palermo si chiamava Pietro Giammanco. Da Palermo partì il procuratore aggiunto Vittorio Aliquò. Quando Mutolo non vide Borsellino ma un altro magistrato, chiuse gli occhi e chiuse la bocca. Si persero giorni. Il tempo passava inesorabilmente. (Attilio Bolzoni Giuseppe D’Avanzo)