L’ATTENTATO

Via D’Amelio 19/21 0re 16.58 del 19 luglio 1992, una Fiat 126 targata PA 878659 rubata alcuni giorni prima da Gaspare Spatuzza, imbottita con 90 chilogrammi di Semtex-Hdie e parcheggiata a pochi metri dall’ingresso dell’abitazione della mamma del dottor Paolo Borsellino esplode causando la morte del magistrato e dei suoi cinque agenti di scorta. Unico sopravvissuto alla strage l’agente Antonio Vullo.

Ore 17.16 un lancio dell’agenzia ANSA fornisce le prime notizie sull’attentato.

Da tempo Borsellino aveva maturato la piena consapevolezza di essere nel mirino di Cosa nostra. Ancor di più dopo l’uccisione del suo amico e collega Giovanni Falcone. Illuminanti, in tal senso, le testimonianze rese in proposito dai suoi famigliari.

Nonostante la circostanza fosse certamente nota anche ai soggetti istituzionali preposti alla sua sicurezza, non furono poste in essere le necessarie misure preventive. La più banale: l’istituzione di una zona rimozione nell’area adiacente all’ingresso di quel civico 19/21

IL MOVENTE

Come risulta dalle motivazioni di due sentenze (Borsellino Ter e Quater) e dalle testimonianze di alcuni “pentiti, la decisione di procedere alla sua eliminazione alla distanza di soli 57 giorni da Capaci é da attribuirsi principalmente al suo deciso interessamento al dossier MAFIA-APPALTI predisposto dai ROS.

Il tema, da qualche settimana, è anche oggetto delle audizioni avviate dalla Commissione Parlamentare Antimafia presieduta da Chiara Colosimo.

LE TESTIMONIANZE

- PAOLO BORSELLINO la morte, ospite annunciato

- SAPEVA DI ESSERE NEL MIRINO

- CRONACA DI UNA STRAGE ANNUNCIATA. Le testimonianze

- UNA MORTE ANNUNCIATA

- ANTONIO DI PIETRO: “ I tre motivi del perchè hanno ammazzato il giudice Borsellino”

- PAOLO BORSELLINO DIVENTA IL NEMICO NUMERO UNO PER I BOSS MAFIOSI

- RIINA: BORSELLINO ERA INTERCETTATO

- RAPPORTO RISERVATO dei ROS un mese prima di Via D’Amelio

- BORSELLINO SCOPRE CHE É ARRIVATO IL TRITOLO DESTINATO A LUI

- FIAMMETTA BORSELLINO: una corsa contro il tempo dopo aver saputo che era arrivato il tritolo per lui – VIDEO

- VIOLANTE: «L’ultima volta che vidi Borsellino già sapeva di non avere più tempo»

- DI PIETRO: “Ero ai funerali di Giovanni Falcone. Paolo Borsellino mi si avvicinò e mi disse: Tonì, facciamo presto, abbiamo poco tempo.”

- UMBERTO SINICO:”Borsellino scelse di sacrificarsi. Sapeva che preparavano l’attentato”

- BORSELLINO, 5 giorni prima della strage, ai colleghi: «Approfondite mafia-appalti!»

- BORSELLINO MI DISSE: “Confessami mi sto preparando”

- ANTONINO CAPONNETTO: “Mi disse che non ci saremmo più rivisti” – VIDEO

- “SAPEVO CHE AVREBBERO UCCISO BORSELLINO E NON HO FATTO ALTRO CHE SCATTARE IMMAGINI

- QUEGLI OCCHI DI UN UOMO CHE GUARDA LA PROPRIA MORTE

- VIOLANTE: «L’ultima volta che vidi Borsellino già sapeva di non avere più tempo»

- MANFREDI BORSELLINO: quel 19 luglio…

- CHI HA TRADITO E VENDUTO ALLA MAFIA PAOLO BORSELLINO?

- L’ULTIMO DISCORSO PUBBLICO A PALERMO É IL SUO TESTAMENTO

Video Intervista – PAOLO BORSELLINO: “LA CERTEZZA CHE TUTTO QUESTO PUÒ COSTARCI CARO”

- TUTTI I PIANI PER UCCIDERE PAOLO BORSELLINO

- NEL MIRINO DEI MADONIA DAGLI ANNI ’70

- “Borsellino doveva essere eliminato a Marsala, ma i boss del posto si rifiutarono e vennero uccisi

- Un attentato volevamo farlo nella casa a mare di Borsellino, a Marinalonga

- Brusca e i programmi per uccidere Borsellino

- GIOVANNI BRUSCA: “Borsellino nel mirino di un fucile di precisione” AUDIO

- ANTONINO GIUFFRÉ: “Quando decidemmo di uccidere Falcone e Borsellino…” AUDIO

La lettera dei FAMIGLIARI

I familiari del giudice (Agnese, Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino) hanno scritto una lettera che l’attrice Lina Sastri ha proposto durante lo Speciale Tg 1 di ieri. Ecco il testo:

Un giorno gridando «Borsellino vive»

Quasi alla stessa ora la folla ha assiepato lo stadio comunale di Marsala (Borsellino vi fu procuratore della Repubblica per 4 anni), dove la rockstar Sting ha dedicato alle sei vittime «Fragile», uno dei brani del suo concerto concluso a tarda ora con una fiaccolata. E sempre ieri un fiorire di manifestazioni, incontri e iniziative in Sicilia e fuori dell’isola.

Il giudice Antonino Caponnetto ha parlato nell’atrio della Biblioteca comunale ricordando «Paolo» e «Giovanni» e i poliziotti che hanno sacrificato le loro giovani esistenze accanto a loro.

Vi sono stati momenti d’intensa commozione, ma pure di conferma che i siciliani non intendono più subire. Nel coro di condanna, una nota stonata a margine della protesta antimafia di 150 persone a San Giuseppe Jato, 30 km da Palermo, il paese dei Brusca, il clan più legato a Totò Riina, ma pure di Bal- duccio Di Maggio, il pentito che ha consentito la cattura del capo di Cosa nostra.

Ad Agostino Catalano, il capo della scorta di Borsellino, è stata dedicata la piazza principale del rione popolare Zen in cui abitava, e in piazza Magione, dove nacque Borsellino, è stato allestito un musical. A Sestu (Cagliari) le donne del digiuno del comitato dei lenzuoli, partite da Palermo in traghetto, hanno portato la loro solidarietà ai familiari di Emanuela Loi, l’unica donna tra le vittime. Oggi una pianta d’ulivo, giunta da Gerusalemme, sarà posata in via D’Amelio da dove partirà una catena umana sino a piazza Magione, più di 4 chilometri. Il vicecapo della polizia Dell’Orco deporrà fiori davanti alla lapide in memoria degli agenti uccisi nella caserma Lungaro, e il programma prevede anche assemblee di magistrati e poliziotti, mentre verrà il presidente della Regione Giuseppe Campione, scoprirà una lapide a Palazzo d’Orléans. Antonio Ravidà LA STAMPA 19 luglio 1993

video INTERVISTA – BORSELLINO: “Come disse Cassarà siamo cadaveri che camminano”

“Non sono né un eroe né un Kamikaze, ma una persona come tante altre. Temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa, non so quello che succederà nell’aldilà. Ma l’importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento… Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno”. P.B

Paolo Borsellino: «La scorta solo di mattina per essere ucciso la sera»

Gli audio desecretati del giudice ucciso dalla mafia. Dai computer rinchiusi in sgabuzzino alla scorta part-time.

Così parlò Paolo Borsellino: «E’ inutile che io venga accompagnato la mattina con gran strombazzamento di sirene e spiegamento di auto di scorta, se poi il pomeriggio devo tornare in procura con la mia auto perché c’è solo un agente di scorta».

A quel punto una voce si alza dai banchi dei parlamentari, una voce indefinita che dice: «Beh, almeno in questo modo riacquista un po’ di libertà». Replica gelida di Borsellino: «Dice che riacquisto in libertà? Sì, la libertà di essere ammazzato la sera…».

È l’ 8 maggio del 1984 quando Paolo Borsellino pronuncia queste parole di fronte alla Commissione parlamentare antimafia. Mancano otto anni alla strage di Via D’Amelio è vero, ma il conto alla rovescia è già iniziato e lui lo sa.

La paura è normale che ci sia, in ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio. PB

19 luglio 1993 LA STAMPA

FUNERALI SENZA LACRIME DI STATO

L’informativa

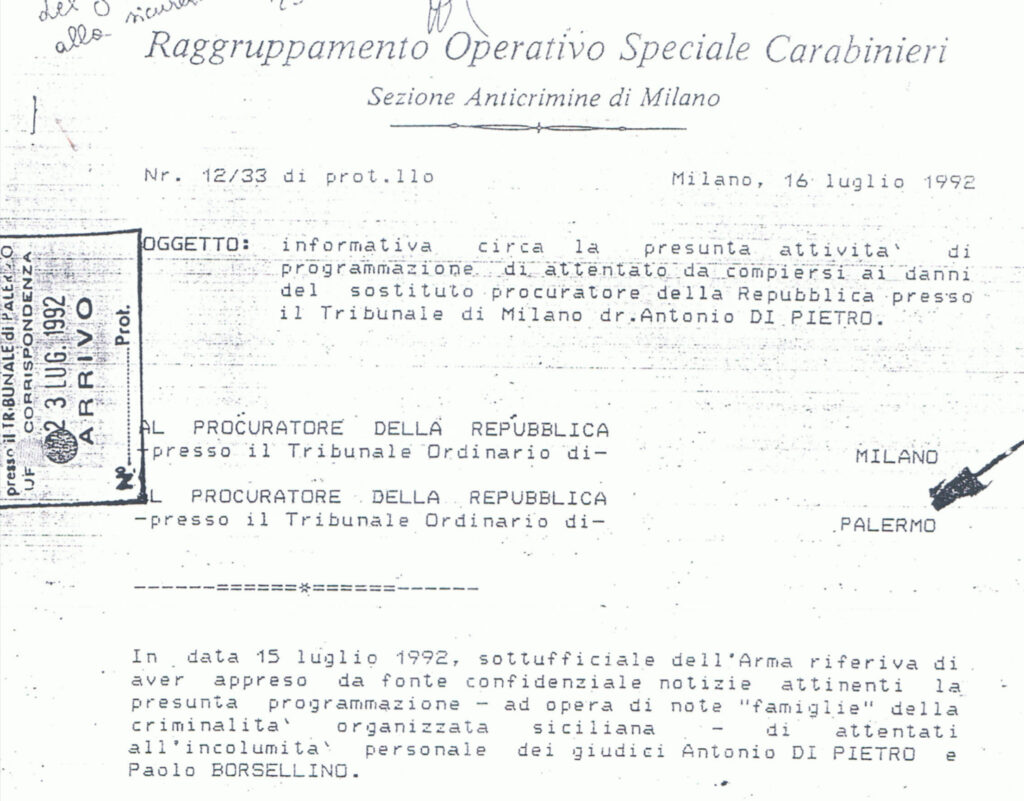

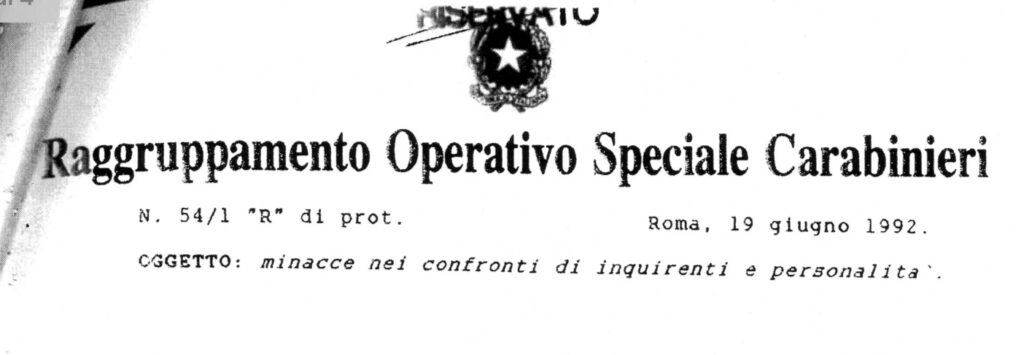

Il Rapporto

Il Rapporto

L’attentato a Paolo Borsellino fu ampiamente annunciato ma da (quasi) tutti ignorato

Che Paolo Borsellino doveva morire in un attentato il Ros lo scrisse quattro giorni prima che un’auto bomba esplodesse in via D’Amelio. Lo scrisse in una informativa inviata per posta ordinaria alla Procura di Palermo il 16 luglio 1992, tre giorni prima del massacro. La lentezza delle Poste italiane fece arrivare quella missiva il 22 luglio, tre giorni dopo l’eccidio.La stessa informativa dei Ros interessava l’allora pubblico ministero Antonio Di Pietro, ma al contrario di Borsellino al magistrato di mani pulite, e alla sua famiglia non venne nemmeno consentito di dormire nella propria abitazione e venne addirittura fatto partire per il Costa Rica, con un nome di copertura. Ad informare i carabinieri del Ros di un imminente attentato nei confronti dei due magistrati era stata una “fonte confidenziale”. Il generale Vincenzo Alonzi, oggi in pensione e nel luglio del ’92 comandante della sezione anticrimine del Ros di Milano, ha indicato davanti a giudici e magistrati chi fu quella “fonte confidenziale”: una prostituta. Quest’ultima viene anche citata nelle motivazioni della sentenza del processo denominato “Borsellino quater”.

I giudici nisseni, infatti, scrivono che “una prostituta avrebbe rivelato ad un sottufficiale dei carabinieri, all’epoca in servizio a Cernusco sul naviglio, Gianfranco Cava, oggi comandante della stazione di Acicastello, che era pronto un carico di tritolo per uccidere Di Pietro e Borsellino e che gli attentati sarebbero stati imminenti”.

Il militare chiamato a deporre al processo a Caltanissetta aggiunse anche che quella prostituta per lui rappresentava all’epoca una fonte confidenziale molto attendibile.

La donna, sempre secondo il racconto del carabiniere, disse anche che poco prima della strage di via D’Amelio ci sarebbe stato un incontro al quale avrebbe partecipato Totò Riina, alcuni esponenti del clan Fidanzati e altri grossi latitanti. Il summit si sarebbe tenuto il 16 luglio 1992. “Fui io stesso – ha testimoniato ancora il carabiniere – ad accompagnare la donna a quell’incontro. Quando si concluse mi disse che in Italia si stavano preparando degli attentati e che sarebbero stati imminenti. In uno di questi progetti omicidiari, l’auto doveva essere messa in una via e bisognava far spostare altre macchine. Una macchina doveva essere imbottita di tritolo e doveva esplodere davanti ad un parente. La bomba destinata a Di Pietro doveva invece esplodere al palazzo di Giustizia di Milano”.

Il sottufficiale ha anche affermato che tentò di informare telefonicamente i suoi superiori ma invano. Ha anche aggiunto di avere inviato loro una relazione su quanto appreso ma solo dopo la strage. “In quel periodo – ha proseguito – correva voce che avrebbero ucciso Borsellino. Qualcuno avrebbe pensato che io stessi raccontando una bufala, probabilmente non sarei stato creduto”. Il sottufficiale dell’arma decise quindi di recarsi personalmente da Di Pietro, che incontrò nel suo ufficio invitandolo a cambiare abitudini. Gli raccontò anche delle altre rivelazioni apprese dalla donna. Il sottufficiale dell’Arma ha anche affermato che dopo la strage di via D’Amelio lo andarono a trovare nel suo ufficio alcuni uomini del Ros e del Sismi.

Nonostante quella “soffiata” nessuno allertò i responsabili della sicurezza di Paolo Borsellino. Quest’ultimo già qualche giorno prima della sua morte aveva avuto un durissimo scontro con l’allora capo della Procura di Palermo Pietro Giammanco. E’ la fine di giugno del ’92 quando Paolo Borsellino in compagnia della moglie incontra in aeroporto l’allora ministro della difesa Salvo Andò, il quale gli dice di avere saputo dal procuratore Giammanco che per lui a Palermo sarebbe arrivato il tritolo. Borsellino appena giunto a Palermo contesta (ed usiamo un eufemismo) a Giammanco di non averlo informato. Il procuratore balbetta qualcosa e si sarebbe giustificato affermando che “la competenza è dei colleghi di Caltanissetta”, come se il problema fosse chi dovesse indagare su un omicidio non ancora compiuto, e dimentica che sarebbe stato quanto meno opportuno avvisare il diretto interessato. Ma le “anomalie” non sono finite.

La mattina del 19 luglio del 1992, giorno della strage, al centralino della questura di Palermo giunge una telefonata. L’anonimo interlocutore dice poche parole, ma pesantissime: “Oggi una bomba scoppierà sotto il vostro culo”. Anche in questo caso la notizia di quella telefonata anonima sarà verbalizzata con calma e consegnata nei giorni seguenti. Qualcuno si giustificherà affermando che di telefonate di quel tenore ne giungevano molte e poi era domenica e c’era poco personale. E’ vero che molte sono le telefonate di mitomani che giungono ai centralini delle forze dell’ordine e non solo, ma quella volta la bomba esplose davvero. Sei le persone che persero la vita. Con Paolo Borsellino morirono i suoi angeli custodi: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Da allora si sono celebrati quattro processi per la strage, altri processi per i depistaggi e indagini che sono ancora in corso per accertare la vera verità.

L’intera cupola mafiosa e altri capimafia sono stati condannati all’ergastolo. Con le rivelazioni del pentito Gaspare Spatuzza si è giunti anche a scoprire il depistaggio costruito con il falso pentito Vincenzo Scarantino. Sono stati indagati e a volte anche processati uomini delle Istituzioni. Nel 1994 fu indagato Bruno Contrada. Ci furono alcuni testimoni che dissere che Contrada si trovava in via D’Amelio nella immediatezza della strage. La sua posizione fu archiviata nel 2002. Nello stesso anno fu archiviata anche l’indagine su Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, che vennero indagati sotto le sigle “Alfa” e “Beta” per concorso in strage.

Tra gli indagati per depistaggio anche tre funzionari della polizia di Stato ma dopo anni di indagini il processo si è concluso tra prescrizioni e assoluzioni.

Le indagini a Caltanissetta continuano, ma dopo 31 anni dovrebbe esserci il diritto di conoscere quella verità: di chi ebbe l’interesse oltre a Cosa nostra a fare esplodere quell’autobomba, di chi si impadronì dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, di chi decise la strategia terroristico-mafiosa. La Sicilia, ma soprattutto i siciliani, hanno il diritto di conoscere quelle verità volutamente nascoste.

Nelle motivazioni della sentenza che ha dichiarato prescritta l’accusa di calunnia aggravata dall’aver favorito la mafia contestata a funzionari della polizia di Stato i giudici scrivono: “La strage di via D’Amelio, tragica nel suo esito umano e deflagrante sul piano politico istituzionale dell’epoca in cui si consumò, ne è esempio paradigmatico e pone un tema fondamentale, quello della verità nascosta, o meglio non completamente svelata. Il diritto alla verità deve definirsi un fondamentale diritto della persona umana nell’ambito del quale si fondono, fino a modificarsi geneticamente quando entrano in contatto, sia la prospettiva individuale, che quella collettiva”. PIO LATORRE.IT. 18.7.2023

26.2.2009 – ANGELO FONTANA e i progetti omicidiari su Borsellino

- PAOLO BORSELLINO la morte, ospite annunciato

- SAPEVA DI ESSERE NEL MIRINO

- CRONACA DI UNA STRAGE ANNUNCIATA. Le testimonianze

- UNA MORTE ANNUNCIATA

- ANTONIO DI PIETRO: “ I tre motivi del perchè hanno ammazzato il giudice Borsellino”

- PAOLO BORSELLINO DIVENTA IL NEMICO NUMERO UNO PER I BOSS MAFIOSI

- RIINA: BORSELLINO ERA INTERCETTATO

- RAPPORTO RISERVATO dei ROS un mese prima di Via D’Amelio

- BORSELLINO SCOPRE CHE É ARRIVATO IL TRITOLO DESTINATO A LUI

- FIAMMETTA BORSELLINO: una corsa contro il tempo dopo aver saputo che era arrivato il tritolo per lui – VIDEO

- VIOLANTE: «L’ultima volta che vidi Borsellino già sapeva di non avere più tempo»

- DI PIETRO: “Ero ai funerali di Giovanni Falcone. Paolo Borsellino mi si avvicinò e mi disse: Tonì, facciamo presto, abbiamo poco tempo.”

- UMBERTO SINICO:”Borsellino scelse di sacrificarsi. Sapeva che preparavano l’attentato”

- BORSELLINO, 5 giorni prima della strage, ai colleghi: «Approfondite mafia-appalti!»

- BORSELLINO MI DISSE: “Confessami mi sto preparando”

- ANTONINO CAPONNETTO: “Mi disse che non ci saremmo più rivisti” – VIDEO

- “SAPEVO CHE AVREBBERO UCCISO BORSELLINO E NON HO FATTO ALTRO CHE SCATTARE IMMAGINI

- QUEGLI OCCHI DI UN UOMO CHE GUARDA LA PROPRIA MORTE

- VIOLANTE: «L’ultima volta che vidi Borsellino già sapeva di non avere più tempo»

- MANFREDI BORSELLINO: quel 19 luglio…

- CHI HA TRADITO E VENDUTO ALLA MAFIA PAOLO BORSELLINO?

- L’ULTIMO DISCORSO PUBBLICO A PALERMO É IL SUO TESTAMENTO

- UOMINI SOLI – PAOLO BORSELLINO

- FIAMMETTA BORSELLINO: “LA VERITA’ DISATTESA PARTE DA QUEI 57 GIORNI”

- FIAMMETTA BORSELLINO E QUEI 57 GIORNI DI MIO PADRE INASCOLTATO DAI COLLEGHI – VIDEO

- FIAMMETTA BORSELLINO: “DOPO CAPACI MIO PADRE ERA IN UNO STATO DI PROSTRAZIONE E …”- VIDEO

- AGNESE BORSELLINO: “NON RIESCE A TROVARE IL TEMPO PER LA FAMIGLIA”

- IN QUEI 57 GIORNI CHE LO SEPARANO DALLA MORTE

- MAI ASCOLTATO IN QUEI 57 GIORNI

- IL NO A SCOTTI CHE LO AVEVA PUBBLICAMENTE INDICATO PER LA SUPERPROCURA

- LA SUA DISPERATA CORSA CONTRO IL TEMPO

- I GIORNI DI GIUDA – L’ULTIMO INTERVENTO DI PAOLO BORSELLINO

- LA BELLEZZA DEL FRESCO PROFUMO DI LIBERTÀ

- CAUSE DI MORTE IN QUEI 57 GIORNI

- COSA NOSTRA SI RUPPE LE CORNA

- CINQUE GIORNI PRIMA DELLA STRAGE, AI COLLEGHI:”APPROFONDITE MAFIA-APPALTI”

- GLI SCONTRI CON IL PROCURATORE DI PALERMO GIAMMANCO

- GLI ULTIMI 57 GIORNI DI PAOLO BORSELLINO

- L’AGENDA ROSSA DI PAOLO BORSELLINO

- L’ULTIMO ABBRACCIO DI PAOLO BORSELLINO AD ANTONINO CAPONNETTO

- L’ULTIMO INTERROGATORIO

- LE ORE CHE PRECEDETTERO LA STRAGE

- IL MISTERO DELLA TELEFONATA

- LETTERA AD UNA LICEALE DI PADOVA

- PAOLO BORSELLINO – MAFIA E POLITICA

- LA STORIA DI VIA D’AMELIO IN QUATTRO RACCONTI

- LA SOLITUDINE DI BORSELLINO. IL GIUDICE CHE È MORTO TANTE VOLTE

- IL DISCORSO IN MEMORIA DELL’AMICO GIOVANNI – VIDEO

- INTERVENTO PUBBLICO DOPO CAPACI

- INTERVISTA 19.5.1992

- INTERVISTA 24.6.1992

- INTERVISTA 13.7.1992

“Sul lungomare di Carini, il giorno prima di morire, Paolo mi disse che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, della quale non aveva paura, ma sarebbero stati i suoi colleghi e altri a permettere che ciò potesse accadere” A.B

E Borsellino disse alla moglie: non sarà la mafia a uccidermi. I sospetti del magistrato su «colleghi e altri»

AGNESE BORSELLINO: “NON RIESCE A TROVARE IL TEMPO PER LA FAMIGLIA”

“Carte, solo carte. Finisce in ufficio e torna a casa con la borsa piena di documenti da leggere, telefonate da fare, appuntamenti da riordinare. Con me e i miei figli parla solo di notte, quando tutti gli altri dormono. È diventato quasi una macchina. No, nessuno di noi gliene fa una colpa. Se trascura moglie e figli, ha motivi gravissimi, lo sappiamo bene. In gioco ci sono cose troppo importanti. Si è reso conto, pur nella sua umiltà, che in quel momento è l’unico ad avere la capacità e la volontà di lavorare con questi ritmi massacranti.» La figlia LUCIA ricorda lo sforzo di mantenere alto il livello del suo impegno contro la mafia, nonostante i mille ostacoli messi sulla sua strada dal procuratore capo Giammanco. «Pur di continuare il suo lavoro è disposto ad accettare certi limiti che gli pone sempre più spesso Giammanco. Gli costa un sacrificio doppio sapere che per motivi gerarchici è tenuto a raccontare al suo superiore i passi delle sue indagini, senza però ricevere in cambio, ne è convinto, lo stesso flusso di informazioni. Capisce che gli vengono nascoste conoscenze acquisite dall’ufficio, episodi che potrebbero interessarlo, anche fatti gravi.» (“L’agenda rossa di Paolo Borsellino”)

«Ricordo perfettamente che il sabato 18 luglio 1992 andai a fare una passeggiata con mio marito sul lungomare di Carini, senza essere seguiti dalla scorta. Paolo mi disse che non sarebbe stata la mafia a ucciderlo, della quale non aveva paura, ma sarebbero stati i suoi colleghi e altri a permettere che ciò potesse accadere. In quel momento era allo stesso tempo sconfortato, ma certo di quello che mi stava dicendo» AGNESE BORSELLINO

Tutta la famiglia aspettava la tragedia

Sulla soglia mi aveva abbracciato Antonino Caponnetto. Piangeva accanto al magistrato De Francisci. Gli diceva: «Domani noi due andiamo a trovare Paolo che ci aspetta nella sagrestia, e staremo con lui a vegliare il suo feretro. Ma indosseremo la toga di magistrati della Repubblica».

Uscii frastornato e commosso come non mi era mai accaduto in trent’anni di questo incauto mestiere.

Rivedo Caponnetto che mi sussurra qualcosa a proposito dell’agenda sparita. E Manfredi, atletico, magro, simpatico, pieno di decoro e di disprezzo come un hidalgo spagnolo, che incute rispetto dai suoi vent’anni: Manfredi che mi racconta con orrore dei giornalisti che si sono insinuati in casa, che si spacciano per amici del padre, che millantano «Paolo mi diceva. Paolo mi ha detto». E non era vero niente. Quando ho parlato di nuovo con Manfredi, nei giorni dell’anniversario della morte di Falcone, il suo disprezzo e il suo dolore sembravano decuplicati: vedeva la figura del padre resa innocua in un santino, forzosamente accoppiata all’altra di Falcone, sicché i due poveri magistrati uccisi sono diventati, loro malgrado, i beati santi Giovanni e Paolo. La casa dei Borsellino è sobria. La casa di un preside, di un funzionario, di un maestro di scuola.

La casa di un uomo che aveva stanziato una somma straordinariamente alta da consegnare alla ragazza del figlio, affinché lei potesse comperare a Manfredi la muta da sub, senza dirgli che era lui, il padre, il finanziatore occulto.

Ragazzi dal curriculum scolastico di alto livello: Lucia, la figlia che faceva farmacia, doveva dare un esame il giorno stesso. E lo diede. Fra le lacrime, ma compostamente e perfettamente, papà così avrebbe voluto. Fiammetta era arrivata da lontano, da vacanze asiatiche e si era dovuto aspettare lei per poter procedere con i funerali: «Mi raccomando, Fiammetta», le aveva detto il padre il giorno della sua partenza, «mi raccomando, appena arrivi chiama subito e lasciami il numero di telefono dove posso cercarti nel caso che mi ammazzino».

L’onorevole Ayala mi ha raccontato dei bei tempi del pool, quando lui, Falcone, Caponnetto e gli altri si rendevano visita l’un l’altro, chiacchieravano e scherzavano, c’era sempre un saluto al duce per Borsellino, una mano tesa, e Falcone con quella sua aria da gatto soriano e sornione che gli rivolgeva la parola dicendogli: «Camerata Borsellino, posso parlarvi?». E la gente: gli amici, i parenti, i magistrati, i visitatori, decine e decine di persone che entravano e uscivano da quell’ingresso minuscolo, con la libreria che forma una parete di divisione, quella gente piena di forza: decoro, decoro, decoro, questo ricordo più di tutto, ed è un ricordo straziante.

Perché nessuno perse la calma, nessuno urlava, nessuno imprecava, nessuno si agitava. Ma piangevano tutti in modo velato, silente, e anch’io fui trascinato in quello stato di doglianza accorata e composta, sicché vidi quei giudici come Di Lello, De Francisci e Caponnetto che piangevano come bambini tristi, ma senza perdere nulla della loro grande forza e austerità. Il pianto veniva ero¬ gato da un dolore enorme, da uno sdegno senza confini, da un desiderio di vendetta della legge. Rivedo Peppino Ayala che mi racconta come si imbatté, col piede, nel busto carbonizzato di Paolo Borsellino. Mi raccontò di essere inciampato nel troncone superiore del povero corpo di Paolo Borsellino: «Era tutto nero, i capelli bruciati, irriconoscibile. Ho capito che era lui dai denti, gli incisivi un po’ separati, e quel suo naso un po’ aquilino. Era lui, era il mio Paolo, e non era più il mio fratello, il mio amico, era diventato una cosa, una cosa terribile…».

Ayala mi aveva raccontato anche della sua personale doppia tragedia: a causa della vicinanza della sua casa da via D’Amelio, si era sparsa la voce che la vittima dell’attentato fosse lui. E quella voce aveva raggiunto i suoi figli che abitano a Mondello insieme alla mamma, e così mentre lui piangeva l’amico ucciso e gli agenti di scorta dilaniati (fra cui per la prima volta una donna, una bella ragazza sarda entrata da poco in polizia), nelle stesse ore i suoi figli e i suoi amici piangevano lui e – mi racconterà Manfredi Borsellino – i figli del giudice ucciso vagavano di ospedale in ospedale per capire se davvero il morto fosse il loro papà.

A casa di quest’uomo innocente e terribilmente vivo dopo la morte, mi aveva portato il trepido e irresistibile giudice Antonino Caponnetto, il padre storico del pool, l’uomo che era stato intellettualmente sedotto da Giovanni Falconeil quale gli aveva poi portato Paolo Borsellino, magistrato valente e tenuto in disparte. Caponnetto mi aveva risposto al telefono di casa Borsellino. Ebbe parole di grande emozione, e anch’io le ebbi. Mi disse: «Venga a trovarci» e fu così che varcai il portone di vetro e metallo anodizzato del palazzo periferico in cui abitavano e abitano i Borsellino. I parenti di Paolo Borsellino: erano tutti pigiati in quell’ingresso, immersi in quel controllato brusio della veglia e del conforto, quando tutti si riuniscono per sostenere la famiglia e nessuno parla dell’ucciso come se fosse davvero morto, ma come se fosse svanito per esigenze di scena, soltanto un attimo, per scherzo. Ma Paolo è morto e sta nella bara e la bara è nella sacrestia: una chiave ce l’ha proprio Antonino Caponnetto, quest’uomo diafano, dall’accento toscano e l’anima siciliana.

La famiglia Borsellino appariva provata non soltanto dalla morte di quel padre e marito giudice, ma dall’attesa di quella morte.

Lui sapeva di morire, loro sapevano, sapevano tutti. Paolo frizzanti «Ricordo i pianti silenziosi Nessuno imprecava né si agitava E quel decoro rendeva la scena più straziante»

LUCIA BORSELLINO

- interviene al CSM

- giustizia non è ancora stata fatta

- mio padre quel giorno aveva l’agenda rossa

- vivo nell’ergastolo del dolore

- Le figlie di Borsellino, Cossiga, Sciascia: tre “suggestioni”

- Fabio Trizzino, marito di Lucia e legale di parte civile dei fratelli Borsellino

- Audio deposizioni ai processi

- Audizione 12.7.2016 alla Commissione Parlamentare Antimafia

I ricordi di FIAMMETTA BORSELLINO

- MIO PADRE IN QUEI 57 GIORNI

- MIO PADRE IN QUEI 57 GIORNI CI TENNE…

- GIORNI”

- FIAMMETTA BORSELLINO E QUEI 57 GIORNI DI MIO PADRE INASCOLTATO DAI COLLEGHI – VIDEO

- FIAMMETTA BORSELLINO: “DOPO CAPACI MIO PADRE ERA IN UNO STATO DI PROSTRAZIONE E …”- VIDEO

- IN QUEI 57 GIORNI CHE LO SEPARANO DALLA MORTE

FIAMMETTA BORSELLINO “In casa abbiamo sempre saputo che papà correva dei rischi, io sono cresciuta nella consapevolezza che poteva morire ogni giorno. Tutti gli anni Ottanta sono stati attraversati da lutti e delitti che ci hanno toccato da vicino, dal capitano Emanuele Basile al procuratore Gaetano Costa, dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa a Rocco Chinnici, da Beppe Montana a Ninni Cassarà (tutte vittime della mafia, uccise insieme a molte altre tra il 1980 e il 1985, ndr).

Quando uscivo di casa con lui mi lanciavo in strada per prima, in modo che se qualcuno avesse sparato avrebbe colpito me al posto suo. Mi illudevo di poterlo salvare così, nella mia immaginazione era un eroe invincibile. A proteggerlo c’era la scorta, ma anche noi: io che nella mia ingenuità ero pronta a morire per lui, e tutta la famiglia che l’ha sempre accompagnato e sostenuto in ogni momento e scelta della sua e della nostra vita. Io ero la più piccola, e fino all’ultimo non ho mai abbandonato questo ruolo che piaceva sia a mio padre che a me.

Avevamo un rapporto particolare perché a differenza di Lucia e Manfredi, sempre molto posati, studiosi e ubbidienti, io ero molto proiettata verso l’esterno, avevo un forte senso di indipendenza che poteva essere scambiato per ribellione: a 13 anni volevo viaggiare da sola, papà cercava di frenarmi e mi diceva: “Ma dove vai? Se poi m’ammazzano come fanno ad avvisarti?”. Era un modo per trattenermi, ma anche per esorcizzare il pericolo. E di prepararci a quello che poteva succedere: piccoli messaggi, lanciati di tanto in tanto, per non farci trovare impreparati.

Io intuivo che la tragedia era sempre dietro l’angolo, l’assoluta precarietà della sua e della nostra esistenza, ma il suo modo di mescolare la minaccia con la normalità è stata una forma di protezione nei nostri confronti. Anche dopo il 23 maggio, il giorno della strage di Capaci, pur nel dramma più totale abbiamo proseguito la vita di sempre.

Com’era accaduto in passato di fronte agli altri omicidi, o alla tragedia del liceo Meli che segnò mio padre più di ogni altra.

La morte di quei due studenti (Biagio Siciliano e Giuditta Milella, di 14 e 17 anni, ndr) travolti da un’auto della sua scorta la visse come la perdita due figli. Non si dava pace. Che lui potesse morire, e con lui qualcuno di noi, era nel conto; ma che venissero colpiti gli uomini della sicurezza, o addirittura degli estranei coinvolti casualmente, non poteva accettarlo.

Con questi pesi nel cuore è andato avanti, trovando la forza in noi che abbiamo camminato sempre al suo fianco, come un monolite inarrestabile. E lui ci aiutava sdrammatizzando. Ogni tanto scherzava: “Dopo che mi avranno ammazzato diventerete ricchi con i risarcimenti che lo Stato dovrà versare”. Oggi so che era un modo per farci capire quanto le istituzioni sarebbero state responsabili della sua dipartita.”

L’estate del ‘92 volevo andare in Africa, ma un po’ per le apprensioni di mio padre e un po’ per la tragedia di Giovanni Falcone trovammo un compromesso: mi lasciò partire per l’Indonesia insieme alla famiglia del suo migliore amico, Alfio Lo Presti.

Un altro spicchio di normalità, ritagliato nel momento più buio. Telefonavamo a casa ogni volta che potevamo, ma spesso non lo trovavamo, per lui erano giorni di lavoro incessante.

Ho ancora davanti a me l’immagine di Alfio chiuso in una cabina che sbatte la cornetta contro il telefono e scoppia in lacrime, quando venimmo a sapere della strage. Poi l’incubo del ritorno verso casa. Il giorno in cui morì eravamo riusciti a parlare con papà quando in Italia era ancora molto presto, ma nella mia mente i ricordi si sovrappongono.

Di sicuro ho cominciato a pensare, e lo penso ancora oggi, che quel viaggio potrebbe avermi salvato la vita. Perché se fossi stata a Palermo, dopo la domenica trascorsa al mare, probabilmente l’avrei accompagnato dalla nonna, e sarei morta con lui.

Invece sono sopravvissuta, e per essere la donna che sono diventata ho dovuto affrontare un lungo percorso, seguendo il principale insegnamento di papà: fare il proprio dovere.

Ho continuato a studiare, ho costruito il mio futuro gettando le basi per mettere su una famiglia. A 19 o 20 anni non puoi avere gli strumenti per comprendere appieno quello che ti sta accadendo intorno, il che non significa delegare ad altri la domanda di verità: noi quella l’abbiamo sempre chiesta, a partire dal 20 luglio 1992. Ma ci sono consapevolezze che si acquisiscono nel tempo.

A noi, quel 19 luglio non ci è piombato addosso, eravamo stati preparati a quell’evento, non a parole vivevamo una quotidianità in cui non potevi renderti conto che Palermo, in quegli anni era in uno stato di guerra, con centinaia di morti non solo tra le forze dell’ordine ma anche tra i civili. Anche se non si è mai preparati alla morte di un padre.

Sembra brutto da dire, ma è stato un po’ come se fossimo preparati alla strage del 19 luglio in Via D’Amelio. Non sapevamo quando sarebbe successo, ma sapevamo che sarebbe successo. Ma prevedere una mazzata che ti sta per arrivare tra capo e collo non allevia il dolore che ti provoca. E per noi quel giorno è iniziata una devastazione, era come se avessero annientato anche noi.

Il rapporto con la morte: Sin da quando ero bambina è sempre stata una di famiglia. Vedere mio padre con la scorta, vedere morire i suoi amici, colleghi, giornalisti… ha fatto sì che per me fosse un pensiero sempre presente. Allo stesso tempo ho interiorizzato quello che diceva mio padre, ossia che bisogna comunque vivere. La paura è un fatto umano, ma bisogna farsi forza e andare avanti, perché la paura non diventi un ostacolo.

Rispetto alla paura mio padre diceva l’non è stabilire se uno l’ha o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio ma incoscienza.

Sapevamo di essere esposti anche noi come nucleo familiare ai rischi che il suo lavoro comportava, ma non abbiamo mai vissuto all’interno di una campana di vetro antiproiettile né mio padre ha mai voluto mettercene una sulla testa. Negli anni, crescendo, sono maturate nuove consapevolezze, purtroppo per niente piacevoli. Sembra brutto da dire, ma è stato un po’ come se fossimo preparati alla strage del 19 luglio in Via D’Amelio. Non sapevamo quando sarebbe successo, ma sapevamo che sarebbe successo. Ma prevedere una mazzata che ti sta per arrivare tra capo e collo non allevia il dolore che ti provoca. E per noi quel giorno è iniziata una devastazione, era come se avessero annientato anche noi”.

Dopo la strage di Capaci disse a mia madre: “La mafia ucciderà anche me quando i miei colleghi glielo permetteranno, quando Cosa nostra avrà la certezza che adesso sono rimasto davvero solo.

Non gradiva mai, in quei giorni, che noi famigliari ci muovessimo con lui. Diceva che eravamo a un punto di non ritorno e che dopo Capaci non aveva più Falcone a farli da scudo. Ci disse anche che non sarebbe più riuscito a mamma e a noi una vita normale.

ANSA/FRANCO LANNINO

LA SUA LA MORTE PIU’ ANNUNCIATA” ha reagito ”ma non abbastanza” all’ uccisione di Borsellino, ”forse quella più annunciata” tra le molte volute dalla mafia, i suoi funerali, però, avranno forma privata per rispettare la volontà del giudice ucciso, non per polemica contro lo Stato. Lo dice Manfredi Borsellino, figlio ventenne del magistrato, in un’intervista pubblicata oggi sull’ ”Osservatore romano” nella quale invita anche a ”non gettare la spugna”. ”Abbiamo rinviato i funerali – dice il figlio di Borsellino – non solo per aspettare mia sorella Fiammetta, ma anche perchè non volevamo che mio padre fosse sottoposto a una ‘cerimonia’ come quella riservata a Giovanni Falcone, alla moglie e alle vittime della sua scorta.

Quel giorno – racconta Manfredi Borsellino – papà rimase profondamente scosso dal chiasso, dalle urla, dall’ atmosfera nella quale si celebrava un rito per i defunti”.

La scelta dei funerali in forma privata, dice ancora il figlio di Borsellino, ”non ha niente a che vedere con le vicende che da magistrato mio padre affrontò.

Lui si è sempre ritenuto, era ed agiva da uomo di Stato. Quanto ai suoi contrasti, alle difficoltà o alle sue posizioni, mio padre stesso ha gia’ detto tutto quello che aveva da dire, apertamente, quando era in vita”.

Palermo, infine. ”Mio padre – dice Manfredi Borsellino – amava questa città, la nostra terra fatta di una stragrande maggioranza di persone oneste; non avrebbe potuto vivere altrove era legatissimo alla Sicilia, e proprio questi legami, l’attaccamento alla sua gente, gli davano la spinta per andare avanti, per combattere questa minoranza di criminali che soffocano milioni di persone, che ci aggrediscono. Ma noi, malgrado tutto, non possiamo e non dobbiamo lanciare la spugna”. ”Purtroppo però – conclude il figlio di Borsellino – da noi c’ e’ il rischio dell’apatia, della resa. Palermo ha reagito, è vero, a queste ultime due stragi. Ma non abbastanza, non come si doveva di fronte ad avvenimenti di questa portata”.

L’ultima foto di Borsellino:” MANFREDI: Sapeva che sarebbe morto”

“Paolo Borsellino sapeva di essere ormai nel mirino”

disse Antonino Caponnetto in un’intervista con Gianni Minà nel 1996, “soprattutto lo seppe negli ultimi giorni prima della sua morte.”

Per cinquantasette giorni e cinquantasette notti, Paolo Borsellino visse con la morte sulla spalla. Aveva un’unica via di scampo: il tempo, batterli sul tempo, prendere per la gola i Corleonesi prima che Totò Riina lo uccidesse. Per cinquantasette giorni e per cinquantasette notti, Paolo Borsellino non visse. Morì lentamente, settimana dopo settimana, ora dopo ora. Davanti a tutta Palermo. Che sapeva, presagiva… Il procuratore aggiunto chiudeva un’indagine e ne apriva un’altra, un’altra e un’altra ancora. Volava in Germania per seguire le tracce dei sicari del maresciallo Giuliano Guazzelli, assassinato ad Agrigento tre mesi prima. Partiva per Roma per ascoltare i segreti di un pentito di San Cataldo. Scendeva per ore alla procura generale per spiegare ai magistrati di Caltanissetta quale era la pista da imboccare per Capaci. confessò Paolo Borsellino al suo migliore amico. Era una corsa contro il tempo.

Doveva chiudere il cerchio intorno ai Corleonesi. L’uomo che poteva chiudere quel cerchio era arrivato. Era Asparino Mutolo, l’ultimo pentito della Cosa Nostra. Era in grado di aprire un varco nell’organizzazione criminale. Ma bisognava ascoltarlo subito, bisognava verbalizzare le sue dichiarazioni, bisognava prima capire e poi colpire. fece sapere Mutolo ai poliziotti e ai magistrati. Il procuratore capo della Repubblica di Palermo si chiamava Pietro Giammanco. Da Palermo partì il procuratore aggiunto Vittorio Aliquò. Quando Mutolo non vide Borsellino ma un altro magistrato, chiuse gli occhi e chiuse la bocca. Si persero giorni. Il tempo passava inesorabilmente. (Attilio Bolzoni Giuseppe D’Avanzo)

Un giudice nel mirino, così Cosa Nostra ha trovato il suo bersaglio

La mafia di Palermo ha individuato il suo obiettivo. In procura, per una volta sono tutti uniti. Il pubblico ministero Vincenzo Geraci chiede tre ergastoli. Il processo sembra segnato. La sentenza è vicina.

Ma non è così. Una mattina, il presidente della Corte di Assise Carlo Aiello ordina la sospensione del dibattimento.

Il pretesto è una macchia. Una macchia bianca ritrovata su uno stivale di cuoio nero di Giuseppe Madonia e mai esaminata

dai periti. Da dove viene? Cos’è? Perché nessuno l’ha mai notata prima?

Un processo che si sta avviando verso la conclusione viene fermato. Tutti gli atti tornano al giudice istruttore. A Paolo Borsellino.

Deve ordinare una perizia su quella macchia bianca. È una manna che cade dal cielo per i tre killer.

La «prova del fango», come viene definita con evidente allusione dai palermitani, dura quindici mesi.

La perizia non accerta niente. È servita solo a prendere tempo.

Il processo riprende in un clima di terrore. Minacciano altri avvocati. I giudici popolari tremano. E intanto il presidente della prima Corte di Assise cambia. Non è più Carlo Aiello ma Salvatore Curti Giardina. È un anonimo magistrato che ha fatto una carriera silenziosa nei Palazzi di Giustizia di mezza Sicilia, fino a quando arriva a Palermo e si ritrova difronte ai tre killer di Emanuele Basile.

Il processo che a qualunque costo non si doveva celebrare, è un’altra volta alla vigilia del verdetto. Sembra scontato. Condanne. Ergastoli.

Il 31 marzo del 1983, nemmeno tre anni dopo l’uccisione del capitano, gli imputati vengono assolti. Tutti per insufficienza di

prove. I testimoni non vengono creduti, le prove spazzate via.

Clamorose le motivazioni del presidente della Corte: «Paradossalmente bisogna concludere, quindi, che meno problematico, se non addirittura certo, sarebbe stato il convincimento di colpevolezza di questa Corte in presenza di un più ristretto numero di indizi».

Troppi indizi per una condanna.

Così, il presidente Salvatore Curti Giardina ordina «l’immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa» di Armando Bonanno, Vincenzo Puccio e Giuseppe Madonia. Gli avvocati difensori sono euforici: «Per fortuna ci sono ancora magistrati coraggiosi».

I carabinieri si sfogano: «Qui a Palermo succedono cose molto gravi, ora sappiamo che non possiamo contare sull’appoggio di altre forze dello Stato».

Il giudice Paolo Borsellino è annichilito.

La sua istruttoria è stata demolita con cavilli e mosse fraudolente. L’assoluzione lo lascia ancora più solo, indifeso. Nel mirino.

Il giorno dopo la sentenza, firma un’ordinanza di «accompagnamento coatto» degli imputati del processo Basile in tre comuni della Sardegna. Al soggiorno obbligato. Ci stanno due settimane. Poi fuggono indisturbati su grossi motoscafi d’altura.

Tornano a Palermo. Per uccidere. È la prima volta che Paolo Borsellino ha veramente paura. Per sé e per la sua famiglia. Nella sua casa di via Cilea quei nomi – Bonanno, Madonia, Puccio – si ripetono sottovoce ogni giorno. Sono fuori. Sono «innocenti» e pronti a sparare ancora.

La bomba annunciata del 19 luglio

C’è l’attentato del 19 luglio 1992, ci sono i sicari di Cosa Nostra e quegli uomini “in giacca e cravatta” che si materializzano in via Mariano D’Amelio poco dopo l’esplosione. Ci sono montagne di atti processuali ma non c’è ancora una piena verità su chi ha voluto morto Paolo Borsellino.

Una sentenza di Corte d’Assise definisce l’inchiesta sull’uccisione del procuratore “uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana”, il caso però non è chiuso e forse solo la storia ci dirà cosa è accaduto a Palermo in quell’estate.

A trent’anni dalla strage in cui morirono Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta – Agostino Catalano, Eddie Walter Cusina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina ed Emanuela Loi – qualcosa di oscuro affiora dal passato e fa molta paura. Perché coinvolti nel massacro ci sono “soggetti inseriti negli apparati dello Stato”, gli stessi che hanno indotto il “pupo” Vincenzo Scarantino a rendere false dichiarazioni accusando innocenti, quelli che hanno fatto sparire l’agenda rossa del magistrato, quelli che in più momenti hanno tentato in tutti i modi di sviare le indagini.

E poi quei cinquantasette giorni che separano il 23 maggio dal 19 luglio.

Il procuratore Paolo Borsellino mai ascoltato come testimone dai suoi colleghi di Caltanissetta, i titolari dell’inchiesta sul massacro di Capaci. L’isolamento subito da Borsellino dentro la procura di Palermo guidata da Pietro Giammanco, le indagini affidate “irritualmente” dal procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra ai servizi segreti, in particolare a Bruno Contrada che appena qualche mese dopo sarà accusato di connivenza con i boss. UOMINI SOLI di Attilio Bolzoni

Dalla SENTENZA BORSELLINO QUATER – gli attentati ideati prima del 19 luglio 1992

🟧 PREFAZIONE di Fiammetta e Lucia Borsellino

🟧 PREMESSA di Claudio Ramaccini

🟥 PAOLO BORSELLINO, il coraggio della solitudine

🟥 CRONISTORIA DEL DEPISTAGGIO dal 1992 ad oggi

🟥 La DENUNCIA di FIAMMETTA BORSELLINO

🟥 ed ALTRO ANCORA

🟥 DOCUMENTAZIONE

🟨 CERCA NEL SITO